阴翳为什么是美的

2016-06-24姜建强

姜建强

一

无影则无物。

这里,影是物的造化,物是影的替身。说物影在晃动,实际上是说观念在物影中晃动。近代哲学唯心论的教祖贝克莱“存在就是被感知”的命题,述说的是这个理。

无翳则无美。

这里,美是翳的结果,翳是美的原因。说美存在于阴翳中,实际指向的是人的癫痫狂想症发作的瞬间。日本唯美大师谷崎润一郎在如厕时猥杂的冥想,现在看来正是癫痫狂想发作时。当然这并不影响他出好的思想好的美学,更不影响他在如厕时冥想蝉鸣水流风动。因为尼采也是在发疯的那一刻,最具哲学性的。

旧时的月色与新时的月色,旧时的太阳与新时的太阳,旧时的雨露与新时的雨露,究竟有什么不同?伊势神宫的昏暗与明治神宫的明亮究竟有何异样?没有人知道。就像没有人知道金和银,在它们即将消失灰烬的最后一刻,为什么会发出最后的暗光一样。虽然谷崎润一郎也不知其物理真相,但他还是凭着东洋人的感觉,凭着对女人触肌的感觉,意识到这里或许有认知的新天地。为此他提出了问题,虽然最终没能解决问题。他一边怀抱最爱的松子夫人,一边在冥想西洋女人的白肌。这时夕阳应该是西沉了,晚霞应该上演的是最后的疯狂,暮霭应该开始无声地吞噬周边的一切。松子夫人的肌色在暮霭下变得浑然变得幽暗,抚摸上去如同将羊羹放入嘴里般,虽甜甜的,软软的,但就是无从考察色彩。原来松子夫人的古色古香,来自于夕阳西沉时的瞬间幽暗,这倒是我们始料不及的。

二

是柏拉图把我们害苦了。

他的著名的“洞穴隐喻”使我们对一切的影子都没有了好心情。非但没有好心情,有时甚至还产生了加以驱逐和排斥的冲动。因为在柏拉图的隐喻中,只有太阳是真理,洞穴和影子都是最黑都是最假。多少世纪以来,洞穴里囚徒的影子,真的就像影子一样无时无刻不在缠绕着我们的思路,使我们总以为阳光冲破云层才是阳光的骄傲,黑暗中点亮彩灯才是人类的骄傲。于是点灯赶走黑暗,于是烧纸驱逐鬼火,总以为这就是人类生活的正能量。殊不知尼采早就告诉我们,影子与漂泊者和浪人为伍。它是浪人的影子,同时也令浪人成为它的影子。这就与谷崎润一郎的说法有些相似:茶人在听到水沸声时,就联想到山上的松风。这里,“水沸声”与“松风”就是互为影子互为效果。茶人就在“双互”中冥想心中的“我”与外部的“他”如何接轨。日本的武士能瞬间拔刀,日本的艺妓能瞬间悦人,在本质上是趋同的,都是在诉说这个“影子”是如何互为因果的。

都说日本茶道的本真是个“寂”字,但在笔者看来则是个“翳”字。因为只有这个“翳”字,才使日本人又惊喜又恐惧。“翳”字,日本语发音为“かげ”。你拍个胸片,医生指着片子对你说,左胸上方有个“かげ”(阴影),你说恐惧不?

三

将电灯熄灭。拉上厚重的窗帘。那是漆黑一团。阴翳不是漆黑一团。阴翳是暗黑中的层次,是黑暗中的光感。因为即便群魔乱舞也不需要漆黑一团。如是这样,那黑暗中女人脸上的光泽如何捕捉?如是这样,那暗黑中女人的肌肤如何感触?如是这样,那黑与暗中男人的野性又如何驾驭?总之在漆黑一团中,人不可能完成精神诉求,哪怕是最低级的精神诉求。

将电灯熄灭。再将火烛点上。一条纤细的火焰串起跳跃,屋内的万物顿然随着火烛的晃动而晃动,而长长的人影也在黑暗中随着火烛的节奏而摇熠。照谷崎的说法这就是阴翳了。

这种阴翳如同神秘的帷幕,将门户不出的女人的肉体,严严实实地包裹其中。这位说过“美比善多余,与恶一致”的唯美大师,在一九一○年发表小说《文身》。描绘文身师清吉“得到了艳丽美女的肌肤,刺入了自己灵魂”的故事。好色进入了灵魂,成就了唯美。二十年后,谷崎又在《妇人公论》上发表连载长文《恋情与色情》。他用东洋阴翳观照女人,说女人总是与夜晚相连。可是现代人将夜晚用超过太阳光的炫目亮度,将女人的裸体一览无遗。这是现代人的愚。女人其实就是隐身于那幽暗无明的夜的深处,如月华一般清苍,如跫音一般幽微,如草露一般脆弱。女人是昏暗的自然界诞生出来的凄艳姣丽的鬼魅之一。这个“鬼魅”最好是在夜间工作。所以日本有“夜の仕事”的说法,就是指女孩在小酒店陪客,用温柔的一回头将夜情绪化。

所以,在同样写于一九三三年的《春琴抄》里(谷崎的《阴翳礼赞》也是写于1933年),两眼失明的春琴,看来像是闭着眼睛,不像盲目。她静静端坐低头,或如闭目沉思的样子,不就是菩萨之眼?视众生的慈眼是半闭之眼。半闭比张开更具慈悲,或更难得而令人生敬畏之心吧。

四

木门的厚重。每次关门都有沉重的“嘎吱”声。这个嘎吱声表明这扇木门一定是锁住的春色留下了秋哀。早晨拉起百叶窗,小而精细的窗格割出晨曦潮湿的绿。小小的卧室隐藏了一晚的幽暗,终于变得鼓噪起来变得贪婪起来。原来光亮并不总是扮演恶魔,它在劈开混沌复苏万物的时候,又客串角色扮演着天使。怪不得歌德在临死前一个劲地叫:光,光,快给我光。

如果说冬天的午后透进窗内的一束阳光使人暖洋洋的话,那么,夏天被绿茵包围的一片幽暗则使人清凉凉。人的任性在于既要停驻暖洋洋也要留步清凉凉。但在木艺家三谷龙二看来,虽然很喜欢充满阳光的地方,但与此同时,“光线受限制,暗影深邃的房间更令我喜欢”。为什么喜欢暗影深邃的房间呢?照三谷的说法,室内的幽暗能溶解人内心的阴霾。在慢慢看清自己内心轮廓的同时,“意识也就慢慢沉入思维的底层”(参见逸雯译《木之匙》,湖南美术出版社2015)。

哦,暗影深邃也与思维的深度有关?但我们记得苏格拉底是在广场上滔滔不绝,是在阳光下蛊惑人心的,难道他的思考不深刻?不深刻为什么又被判死刑呢?无疑,这是光与影留下的一个谜。谁解其意?不过作为常识我们也知道,佛堂长长幽幽的深处,黄金打造的佛像一脸的庄严,一脸的思考,在暗黑处散发着阴翳之美。所以有人说佛陀总是一脸的幸福相,是因为他把阴翳当幸福了。

五

透明的东西是什么?

电灯,电炉,瓷砖,玻璃,暴露的阳台。当然还有更要命的洁白的水洗便器。冰冷与坚硬,使你首先打个寒颤,然后使你陷入无可名状之中,因为不知道自己要想干什么。不就是排泄吗?对。但是看不见自己的排泄物,自我确认变得不能。在这方面谷崎就非常有心得了。

他曾经在二楼蹲下如厕。古旧的和式厕所使他从两腿间向下窥视时,看到了让人目眩头晕的河滩上的泥土,如茵的野草,菜地里盛开的油菜花,纷飞的蝴蝶,往来的行人—他说,在这样的环境里如厕,一切都是那样的美好。于是他认定厕所“必定要设在绿树浓荫和苔色青青的隐蔽地方,有走廊相通。人们蹲在昏暗之中,在拉窗的微弱亮光映照下,沉醉于无边的冥想,或者欣赏窗外庭院的景致”。真可谓妙不可言的“如厕论”。

虽然从趋势看,白瓷的亮丽和光洁,以及所带来的赏心悦目的抽水马桶,也就是说如厕的西洋化,是谁都难以撼动的,但是谷崎对如厕的专念,对如厕的幻想,倒是被日本人给继承了下来。谷崎曾设想在小便池里铺满青绿的杉叶,使之不再有哗哗的声响,而现在日本人则在厕所里插播“音姬”,以此来遮掩尴尬的如厕声。原来日本人在这块“圣地”,专注打造如厕的细节,这个源,可以追述至谷崎那里。这位烦恼于和式和洋式之间的文化人,一边爱用白色的水洗便器,一边不能抑制对往昔如厕的乡愁;一边赞美西洋女子的白色肌肤,一边以松子夫人为最爱。对西洋的憧憬和对日本的乡愁,始终困扰着谷崎。但恰恰是这种形而下的感性直觉的困挠,还原成了日本人观念中的精细主义。

六

夜明珠需要在暗处发光,宝石则惧怕阳光给它添乱。这就是物与物之间的明暗与暗明吧。

阳光射入庭院,庭院反射的光投向纸门,纸门的微光又悄悄地洒落室内,沁入毛糙触手的墙壁间,墙壁又泛出微弱的余光。就是这个余光,看上去比什么装饰都美。

一不小心跳出的逻辑程序是:

阳光—庭院—纸门—室内—墙壁—余光—大美。

当然自然是不讲程序的,大美也是不讲逻辑的。但程序和逻辑可以设定人的观念。

现在想来也很有趣,西方人为了谋求更好的生存状态,将蜡烛变成了油灯,将油灯变成了瓦斯灯,再将瓦斯灯变成了电灯。不停地追求光亮,不停地把些微幽暗尽可能地从周边驱逐出去。结果正如黑格尔所说,欧洲艺术的本质是明亮和欢快。如希腊的裸体雕像,如小得不能再小的屋檐或遮阳板,如广场前那终日阳光的喷水池,如对亮光闪闪的宝石的喜爱,如洁白到近乎透明的瓷器,如银色的餐具,如钢制和镀镍的器具等,这些都是明亮之美的表现。川端康成也说过,在阳光灿烂的夏威夷,使用“隐约”这个日本词,也许不尽相称。

而东方人容易满足于生存现状,有烛火就不错,何必摘太阳。奇怪的是人的惰性也渐渐地适应了并感到幽暗并无不好。沉浸在幽暗中,还能发现其中的美。这不能不说是东洋人的一个发明。黄昏的烛火,氤氲的林间,薄暗的木屋,纸质的窗帘,墨绿的苔藓,朦胧的庭园。是日本人把我们带进了远古时代的草庵,把我们带进了温暖而复古的壁炉前。暮色下的艺妓那温暖的一低头。夜色里的酒吧女那迷人的一脸笑。天皇即位的大赏祭在夜间举行。“神婚”必须在漆黑中进行。能剧在阴暗中演出。浓密的森林包围神社,人们在照叶树林中行走时,一种阴森的感觉就会扑面而来。毫无疑问,在日本,凡属被称为美的东西,都笼罩了神秘的阴翳的影子。

你说神秘吗?其实也没有什么太大的神秘,因为这是品物的物性所决定了的。但问题是没有人注意的这么一个物与物之间的简单互动与传神,却被谷崎发现了。发现了不算,他还揭破它说:你看,上帝原本说我给你光你就光芒四射,现在必须修正为上帝说我给你阴翳你就必须拉上窗帘。这也就是说原本是属于上帝的绝对原理,谷崎将之转换成了一般美学原理。于是有了这样的话题:凉拌的青菜与白萝卜,为什么放置于黑漆器皿里更美?反复使用的木器,为什么会生出一股宁静的力量?当然谷崎是很知性的了,他说是先人在阴翳中发现了美,并最终将阴翳引向美的终端。

所以日本人非常在意器皿经长年使用而呈现出的非常美妙的色泽,这个色泽告诉你什么叫悠久什么叫积淀什么叫时光。器皿在成就了人生的一部分的同时,也就具有了人的深度。这个深度告诉使用者,生活不尽然都是繁杂琐碎,不尽然都是无聊无趣,有时也能沉淀出历久弥新的令人眼睛一亮的新天地。

七

无论是还未摆脱早春的寒气,还是刚刚进入五月黄梅的烦躁;无论是满树的樱花,还是满山的红叶,到处是模糊的物影和物影的模糊。黑夜与白昼,阳光与月影,色相与虚无,现实与梦幻,分不清是雾气的朦胧还是朦胧的雾气。日本—这块土地的风景,就其本质而言,绝对是神经质的,纤丽的,多雨的。它反映在日本人的精神心向之深处,就是常常具有欢乐与寂灭两种绝然相反的境界。万叶诗人大伴家持《春愁三绝》中的一首说:春的原野,霞雾霭黛/令人感伤/在夕影中,黄莺啼鸣/春,野,霞,影,莺/顿添悲愁。

这里的“霞雾霭黛”怎么看都与阴翳相连。而与阴翳相连的东西又是感伤的,悲愁的。无怪乎日本历史上的天皇最终都要与古寺青灯相伴,以示对红尘世界的万念俱灰。醍醐、朱雀、冷泉、圆融、花山、桃园,从这些天皇的年号,似乎就可以读出他们内心的萧索与阴翳。《平家物语》最后的灌顶卷,写后白河法皇去京都寂光院看望安德天皇的母亲建礼门院德子,读来令人拭泪悲凉。

春花已随风飘散,秋月被密云掩遮,一切的琼楼金殿,一切的绫罗锦绣,都如失巢之鸟,离渊之鱼,一去永不归。这位天皇母后,抛弃尘世,遁入空门,在茅屋苔深的庵室里,度日寄思。法皇面对这位黑衣女尼,不无伤感地说:人世无常本是自然,不足为奇。但见你如此情形,实在不胜可怜。况天界之人亦有无衰之悲,人世更是难免。

这位天皇之母答道:人世间的爱别离苦,怨憎情仇,都让我尝尽了。四苦八苦,皆集于一身。说罢,泪沾衣袖。此时传来寂光院的钟声。沉沉的、重重的钟声。夕阳已经西下。虽然难分难舍,也只能忍泪起驾回宫了。女尼这时愈加泪如泉涌,目送法皇远去。此刻忽闻杜鹃哀啼,于是作歌道:“杜鹃声里应含泪,浮生坎坷泪不干。”

一个是法皇,一个是天皇母后。双双凄惨,双双哀叹。曾经有过的荣华,曾经有过的春梦,如今就像祇园精舍的钟声,述说着人世间的无常。真是仿佛到了一个神秘的国度。灯火明暗。周围万籁俱寂。生亦尽欢,死亦欣然。幻灭之际,更显绚烂而又哀婉的美丽。这是否就是日本人阴翳冷寂的美意识深层?

八

日本人将梅雨期定调为黑色。闷绝的黑色。说即便是在白昼,它的背后也横卧着黑夜。即便是在夜晚,它的背后也燃烧着磷火。因此有的时候,阴翳又是一种强大,一种不可剥夺。

井原西鹤在《好色五人女》中张扬的主调就是“人如同落日,谁也不能不沉入地底”。其中一段写有一件黑乌羽的双层长袖和服,上有梧桐树与银杏树的比翼纹,红绸里子,山道形的镶边,熏过的香味犹存。阿七被此打动了心。她想:是哪位年轻而过早谢世的小姐穿的呢?一定是她的家人睹物思人而倍感伤怀,所以才送至这寺庙里的吧。她由此联想到自己和物主的年龄相仿,就哀其早逝而顿感人世无常。这位年方十六,如果“把她比作花,那便是盛开于上野的花,如果比作月亮,那也是隅田川清影的月亮”的阿七,想来人生如梦了。她便打开母亲的念珠袋,把念珠捧在手上,专心念佛。时近黄昏,屋内昏暗。此时一位少年出现在她的眼前。

日本文学评论家阿部次郎在《井原西鹤与好色文化》中对此评论道:在华丽的叙事背后,贯穿了寂的柔婉风格,恋爱就仿佛是梧桐银杏树上的叶子,是为了被秋风吹落而准备的。自西鹤那里,无常驱动着人们去享乐,无常像朝霭夕露般始终笼罩在恋爱之上。一寸之前是黑暗,性命就在露水间(参见王向远译《日本意气》)。

这里,从日本美学传统上说,指向的是那个都是梦魇都是虚幻的“物哀”,但实际上在骨子里在精髓里还是有个更强大的阴翳,有个始终无法散去无法蒸发更无法变异的阴翳。只有十七岁的阿七,最终因放火而被处以火刑。西鹤不无悲痛地说,这人世上极其短暂的生命,就在晚钟声中,如花似玉之身化作了一片轻烟。这里,为什么是晚钟而不是晨钟?为什么是轻烟而不是滚滚浓烟?

当然还有大岛渚在一九七六年导演的《感官世界》,当阿部定割下吉藏的性器,放在怀里满街跑的时候,世人都说是变态杀死了吉藏,但我要说更是阴翳杀死了阿部定。这个女人一刻不停地将男人的性器捏在手中含在口中,在昏暗的室内,经柔和的侧顶光的照射,竟也熠熠生辉。肉欲的欢场演绎着颓废的唯美。最有趣的是那位真刀真枪扮演阿部定的演员松田英子,曾经说过:“我不想结婚。”“我喜欢小孩。真怪。”你看,阴翳是如何深入至日本人的骨髓。

九

阴翳还能令我们想起什么呢?

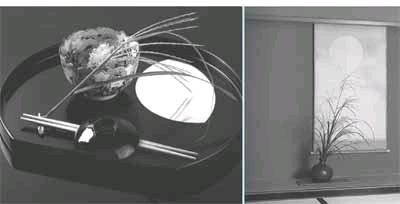

向阳给了我们肉体上的松软,阴湿给了我们思想上的精致。这个精致有时就表现在一朵杜鹃草插于铁烛台上,可将它比作烛火。在插花大师川濑敏郎的眼里,要想表现那种一点火焰就有暗然摇曳的感觉,一朵花就足够了。“在秋天的长夜,一边想着火的温暖一边眺望着灯具上的花,那样的夜晚真好”(参见杨玲译《四季花传书》)。

日本人将干柿做得通体洁白,如蒙霜冻,但即便如此,干柿质地所表现出的天气越发寒冷的阴翳,使得干柿赢得了圣洁与深沉。据《一日一果》记载,御前白柿曾经供奉给明治天皇。黑漆四方盘上,放置三粒雪花丸糖。此时的感觉是,白压不过黑,黑胜不了白,但倒有了入口轻盈的感觉。冬霜降在黑糖馅上,是种什么感觉?是“初霜”还是“置霜”?但属于冬日佳味是肯定的。日本有种颜色叫濡燕色,指的就是闪烁着紫色光泽的浓黑,古来被视为通晓幽微的风流之色。

日本的好多料理店也深藏在幽暗深邃之中。如果你从京都的圆山垂樱来到瓢箪池,在一片幽绿中向东慢行,不经意间一抬头,“末在”就在眼前。充满诗意的店名与素雅而深幽的怀石料理。再一打听,原来是带星级的米其林店。

阳光下的富士山是美丽的,雪后远眺的富士山是美丽的。但一旦它在你的脚下,你就会发现它是黑色的,炭一般的黑。明显的是一堆可怕的熄灭后的火山灰烬与熔岩的残渣。总之是个赤裸裸的巨大的黑色实体。连日本在他的眼里到处都是可爱的小泉八云,当年也不得不写下这样的文字:“黑底上成块的白雪耀眼地或微微地闪光,叫人讨厌。”这个讨厌的程度到了使他联想到一个女人的头骨和闪光的牙齿,但头骨的其他部分已经烧成了一团松脆易碎的黑炭。

当然在国木田独步的笔下,夕阳西下的武藏野,令人想起这样的名句:暮霭笼罩着群山/黄昏的原野里/秋草暗淡。德富芦花写相模滩落日,说世界没了太阳,光明消逝,海山苍茫,万物忧戚,人的肉体也就消融在这广袤的阴翳中,只留下“灵魂端然伫立于永恒的海滨之上”。

除了嫩芽之外,叶的颜色裹着一层深绿,碧森森的。行与行之间印着一道黑沉沉的阴影。这是画家东山魁夷的得意之笔。

尚未摆脱早春二月的寒气,又意想不到地掠过肩头和手臂。当然对女人来说,还有乳房。这是村上春树的惯性思维。

还有那无限可能的皱,吹皱一池春水的皱,柳叶随歌皱的迟迟无奈的皱和时间里到处都是皱的皱。这是三宅一生的阴翳服饰美学。

让眼线如同书道一般流畅自如,游刃有余的纤变墨画眼线液,将美的无限可能与墨黑相伴生出的惊鸿一瞥,渗透的是日本笔墨精细工艺。这是植村秀的阴翳彩妆。

寒冷过早到来的地方,就对能在户外用餐的时间感到弥足珍贵。这是木艺家三谷龙二的知足:我们总是惋惜即将远去的夏天。

不知何时,暮色已经浸满了庭院,藤花在黑暗的海里浮动,好似白色的船帆。这时,幽暗的藤架深处,仿佛传来了一种音响,似琴声,似笛韵。这是濑户内晴美的嵯峨野—日本人灵魂的故乡。

十

所以从这个意义上来看,不是说日本人不知道明亮的精神心相,不是说日本人故意抗衡以亮丽和坚硬为其特征的现代文明。一个到处洒满阳光的世界,一个到处是铁和钢横行的坚硬而冰凉的世界,对从远古幽暗的草庵中走出来的现代人来说,是不是过于轻快浮华?是不是过于金碧辉煌?如果答案是肯定的话,那么,其人性的救赎之地在哪里?其灵魂的安身之处又在哪里?这是否就是日本人努力寻求的阴翳之美的原点?

透光的话,以不透光为好。铁制的话,以木质的为好。点灯的话,以烛火的为好。平滑的话,以粗糙的为好。完整的话,以缺损的为好。满开的话,以落樱为好。插花的话,以一枝为好。如此等等。是幽暗的、朦胧的、神秘的、纤细的,甚至是神经质的。但其中是不是隐含了对西方文明的一种嫌厌和对东方文明的一丝苦苦支撑?

罗斯在《拿破仑一世传》里说拿破仑是月亮。它朝着太空的那一面,整个是坚冰一块,而朝着光芒夺目、炎威逼人的太阳的那一面,却是花岗岩浆熊熊翻滚。当然日本人没有这样灼灼逼人。他们的思考路径是:雨季里的黄昏,满山的草木在风中显绿,沿着山脉的起伏,将低处的天空都染成了阴霾,仿佛漫山遍野都是雨意。

或者,他们用“夏凉冬暖”这四个字,组合成茶道的精髓,将自己装扮成精神拿破仑。因为这四个字就是日本茶道大师千利休“茶道七法”中的二法。夏凉和冬暖何以成了一种喝茶的精神?西方人恐怕难以明白。

《诗经》里说“蒹葭苍苍,白露为霜”。但日本的和歌说“青丹奈良樱满地,花盛春薰万物兴”。如果说芳草野花一样春,那么枯山枯水一样冬。禅语中有“风霜新香隐逸花”,从这里思考日本的酱汤,它的不透亮不清纯委实是对透亮和清纯的一个再思考。

十一

我们一旦见到闪闪发光的东西就心神不安。

这是谷崎润一郎说的。

那么遇上白呢?是否也心神不安?

白,在原研哉那里,是一种生命的迹象,就像乳汁一样。乳汁何以是白的而不是黑的,就在于白在古文字里是骷髅的符号。所以白存在于生命的周边。所以,原研哉的白,是一种真实,不是一种观念。令人心神不安的是观念而不会是真实。

雪仍在下着。雪片默默地飞舞着落入我掌中,融为几滴光亮。

白不会消失。也不更新自己。更不变得透明。

原研哉说,他的这一思路,来自于阴翳,来自于谷崎。

纸灯笼亮起来了。暮色里的居酒屋。女孩子厚重的木屐声。

静谧。寒风。冷雪。整个的阴翳世界。

《和泉式部日记》里,女孩写情书给亲王,心情竟然也是阴翳的。风声猎猎,似欲吹落尽众叶,诱人备添感伤。“天空乌云密布,虽是一片灰黯,而微微雨落,竟有如点缀一般,这般情景,怎不令人愁绪万端。”

这样看来,日本人将黑与白的世界,将明与暗的世界,将光与影的世界,甚至将情与恋的世界,全部收纳于“阴翳”这张巨网中,妄图一网打尽整个不明事理的世界。

十二

所以,如果要问阴翳为什么是美的?这样的回答或许不坏:

又有谁不愿在这薄明幽微之中彷徨到天明呢?