《辅行诀五脏用药法要·汤液经法图》药味组方法则初探

2016-06-24潘小凤储全根

潘小凤,储全根

(1.安徽中医药大学研究生院,安徽 合肥 230038;2.安徽中医药大学教务处,安徽 合肥 230012)

《辅行诀五脏用药法要·汤液经法图》药味组方法则初探

潘小凤,储全根

(1.安徽中医药大学研究生院,安徽 合肥230038;2.安徽中医药大学教务处,安徽 合肥230012)

[摘要]《汤液经法图》载于敦煌藏经洞遗卷《辅行诀五脏用药法要》中,是根据五行配属五脏的“体味”“用味”“化味”而遣药组方,其作者陶弘景对此图的评价甚高。通过分析《辅行诀五脏用药法要》肺脏病诸方,深入研究《汤液经法图》并诠释蕴含其中的药味组方法则,简析药味组方法则的特色,对于正确理解和阐释经方组方之原义及配伍规律,从而指导临证组方,提高临床能力,具有重要的学术价值和现实意义。

[关键词]辅行诀五脏用药法要;汤液经法图;药味组方法则

《汤液经法图》载于敦煌藏经洞遗卷《辅行诀五脏用药法要》中,其作者陶弘景对此图的评价甚高:“此图乃《汤液经法》尽要之妙,学者能谙于此,则医道毕矣。”《辅行诀五脏用药法要》保存了《汤液经法》方60首,“今检录常情需用者六十首,备山中预防灾疾用耳。”主要由五脏病证方、二旦六神方、救卒死中恶方3大类方组成。载于其中的《汤液经法图》蕴含的药味组方法则,是五脏病证诸方组方配伍规律的高度概括。

1《汤液经法图》自身规律诠释

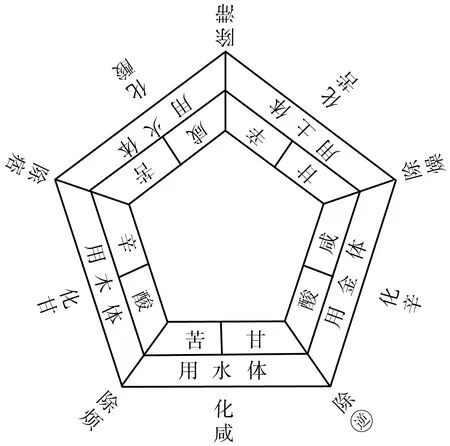

《汤液经法图》见图1。图下标有以下说明文字:“阴退为泻,其数六水数也;阳进为补,其数七火数也。”[1]

图1 汤液经法图

1.1《汤液经法图》构图规律此图为两个空心的正五边形构成的五行格局图,以相邻相生、隔位相克、顺时针方向排列。从内容上来推测,图中“五行”系指五脏的五行属性。从《辅行诀五脏用药法要》的研究对象来分析,“五行”是指五脏之“气”的五行属性,代表是五脏之气。

1.1.1五行体用补泻图表第二层,五行之名在各脏“体”“用”之间,“体”字在前,“用”字在后。“体用”为中国古代哲学用语,在这里表示由五行衍生的阴阳。此“体用”二字,不仅表明本脏药味的分属,从而作为补泻方的选药依据,而且也包含辨证虚实与盛衰,功用与体质等方面的范畴。“体”有质体、本体之义,对人体生命而言,是物质基础,是消耗性的,故属阴。“阴”有倒退之义,此表按顺时针方向排列,故逆时针阴退为泻;“用”有功用、作用之义,对人体生命而言,是积极、进展的表现,故属阳;“阳”有前进之义,故顺时针阳进为补。

1.1.2五行五味互含图表最内层,把五脏各配以五味中的两味,与“体”“用”相对应。“用味”在左,顺时针方向;“体味”在右,逆时针方向。所谓“阳进为补”,故重用“用味”、轻用“体味”为补;所谓“阴退为泻”,故重用“体味”、轻用“用味”为泻。每一脏的“体味”“用味”分别与对面两脏的“用味”“体味”相同。以肺金为例,肺金的“体味”咸即右斜对面“克我”的心火之“用味”,肺金的“用味”酸即其左斜对面“我克”的肝木之“体味”。

1.1.3本行体用合化五边形每条边外,分别标有“化甘”“化酸”“化苦”“化辛”“化咸”字样,系五脏之“体”和“用”相互作用产生的子代,是新的五行继续运动和发展的基础。如肺之“体用”相互作用产生了“化味”辛,此辛味,既非肺之“体味”咸,也非肺之“用味”酸,其可作为下一代肝木的“用味”,又可作为下一代脾土的“体味”,如此循环往复,维持人体生命功能运转。

五脏的“体味”“用味”“化味”恰好与五脏补泻法则中相应之脏的补、泻、急食之味相同。以肺为例,酸为肺之“用味”,咸为肺之“体味”,辛为肺之“化味”,而肺病的补泻法则正是“以酸补之,以咸泻之,肺苦气上逆,急食辛以散之”。其他四脏的“体”“用”“化”味也同样对应相应之脏的补泻法则。

1.1.4相邻两行“体用”生“除”图表外之五角处,各有“除烦”“除痞”“除滞”“除燥”“除○”字样,其中第五“除”的原字已缺。此系图中相邻母脏之“用味”和子脏之“体味”共同作用产生的效果,所除的病证,皆与子脏救误泻方中的主症之一对应。如肝之“用味”辛和心之“体味”苦产生“除痞”的作用,而痞为救误泻心汤中的“心下痞满”症。其他如“滞”为救误泻脾汤中“腹中滞胀”症;“燥”为救误泻肺汤中“血素燥”症;“烦”为救误泻肝汤中“惊烦不宁”症。根据这一规律,图中残缺字当为救误泻肾汤中的某一主症,经对比分析,推测该佚字应是与“阴气逆升”症相应的“逆”。此五“除证”皆可取相应的五救误泻方治疗。

1.2《汤液经法图》的说明文字解释“体用”属于阴阳学说范畴,而阴阳的征兆是水火,《黄帝内经》曰:“水火者,阴阳之征兆也。”水为阴,阴退为泻,六为水数,而《辅行诀五脏用药法要》中五脏病证方之大泻汤药味数皆为6味;火为阳,阳进为补,诸大补汤药味数均为7味。《辅行诀五脏用药法要》中大小补泻汤药味数量的规定或许直观体现了“阴退为泻,其数六水数也;阳进为补,其数七火数也”的含义,也从另一个角度说明阴阳学说对当时组方规律的重要影响[2]。

2《汤液经法图》药性组方法则在五脏病证诸方中的运用

现以肺脏病证诸方为例,诠释《汤液经法图》药味组方法则在《辅行诀五脏用药法要》中的运用。

2.1大小补泻肺汤

2.1.1小泻肺汤“小泻肺汤:治咳喘上气,胸中迫懑,不可卧者方。葶苈子、大黄、芍药。”

“体虚为实”,因此,小泻肺汤是主要用来辅助肺“体”且病尚未传入他脏的方剂。对应的三味药味分别是咸、咸、酸。咸酸二味刚好对应图中肺金的“体”“用”,根据五脏补泻法则,肺的补泻法是“以酸补之,以咸泻之”,用“体味”葶苈子、大黄味咸以泻之;以“用味”枳实味酸以补之。小泻肺汤的药味组成刚好是二泻一补,调“体”兼调“用”,以免肺“体”调之太过,阻碍肺“用”之发挥。“子能令母实,母能令子虚”,而图中肺的“化味”辛,是其母脏脾的“体味”,起到泻脾作用,故能防母实;肺之“体味”咸是肺的子脏肾的“急食之味”,调肾之“用味”,则能防子虚;又“见肝之病,知肝传脾,当先实脾”,今肺病,知肺传肝,当先实肝。肺之“用味”酸是其所克脏肝的“体味”,肺之“体用”相互作用产生的“化味”辛是肝的“用味”,调肝之“体用”以达到实肝的目的。此皆治未病之法,而将其寓于治本脏法之中,精妙至极,可见其组方理论已达到较高境界。其他四脏小泻汤同此,组方格局均为体—体—用。

2.1.2大泻肺汤“大泻肺汤:治胸中有痰饮,喘不得卧,大小便闭,身面肿,迫懑,欲得气利者。葶苈子、大黄、芍药、甘草、黄芩、干姜。”

大泻肺汤是主要用于辅助肺“体”且病情已涉及他脏的方剂。大泻肺汤是在小泻肺汤的基础上增加甘草、黄芩、干姜3味药物组成,对应的药味分别为甘、苦、辛。组成药味数为6味,所谓“阴退为泻,其数六,水数也”。因为大泻肺汤之证较小泻肺汤之证重,“肺苦气上逆,急食辛以散之”,故增加一“化味”药干姜来调和肺之“体”“用”。由“身面肿”知系肺病已传子,肾病受邪,故加甘草、黄芩以调和肾之“体”“用”。所以整个方剂调和肺之“体”“用”“化”时,主要在于调“体”,在泻肺的同时也泻肾。其他四脏大泻汤同此,组方格局均为本脏体—体—用—化加子脏体—用。

2.1.3小补肺汤“小补肺汤:治汗出,口渴,少气不足息,胸中痛,脉虚者方。麦门冬、五味子、旋覆花、细辛。”

“用虚为虚”,小补肺汤主要是辅助肺“用”之方。组成小补肺汤的4味药药味分别为:酸(?)、酸、咸、辛。二用一体一化,酸、咸、辛与图中“用”“体”“化”味对应。小补肺汤为“体”“用”“化”同调之方,重在调“用”,在调“用”的同时兼调“体”,以使“体用”调和。故取肺之“用味”酸以助其收降,兼用其“体味”咸以监之。小补肺汤的药味与小泻肺汤相比较,多了一“化味”咸,因为“化”是用来调和“体”和“用”,其调和作用具有差异性:调“体”时,是助“体”来克“用”,调“用”时,是助“用”生发。所以,小补肺汤有“化味”而小泻肺汤则无[3]。其他四脏小补汤同此,组方格局均为用—用—体—化。

2.1.4大补肺汤“大补肺汤:治烦热汗出不止,而少气不足息,口苦干渴,耳聋,脉虚而快者方。麦门冬、五味子、旋覆花、细辛、地黄、竹叶、甘草。”

大补肺汤五味俱全,由小补肺汤的酸(?)、酸、咸、辛加小补肾汤去“化味”泽泻(苦、苦、甘)组成,组成的药味数为7味,所谓“阳进为补,其数七,火数也”。大补肺汤治疗的病证较小补肺汤之证重,且由“脉虚而快”肺脉兼肾脉,知系肺病及肾,故加小补肾汤。但肾之“化味”咸是肺之“体味”,可助肺“体”克肺“用”以影响补肺之功用,且因肾病较轻,故将调和肾之“体用”的“化味”药物泽泻去掉。整个方子重在补肺“用”,佐助肺“体”,以“化”为使,兼以补肾。其他四脏大补汤同此,组方格局均为本脏用—用—体—化加子脏用—用—体。

2.2救诸病误治方之泻肺汤“救误用火法。其人血素燥,致令神识迷妄如痴,吐血、衄血,胸中烦满,气结方。葶苈子、大黄、生地黄、竹叶、甘草。”

泻肺汤5味药药味分别为咸、咸、苦、苦、甘,前后咸甘二味恰是“除燥”的组合药味。本津液素少,应润肾燥“致津液生也”,而反误用火法伤肺体致神识迷妄如痴、吐血、衄血、胸中烦满、气结。“体虚为实”,故用小泻肺汤去“用味”芍药(咸、咸),以肺之二“体味”辅助肺体泻肺,以救误治之证;加小补肾汤去“化味”泽泻(苦、苦、甘),以肾之二“用”一“体”调和肾之“体用”,致津液生,以治“血素燥”。推其去肺之“用味”、肾之“化味”之意乃因肺体损伤太重,急需泻肺,故去其“用味”,以免妨碍肺“体”发挥;而肾之“化味”咸乃肺之“体味”,恐泻肺太过,故去之。其他四救误泻汤同此,组方格局均为本脏体—体加子脏用—用—体。

2.3救诸劳损病方之宁气补肺汤“治肺虚,气极,烦热,汗出,口舌渴燥方。麦门冬、五味子、白酨浆、芥子、旋覆花、竹叶。”

陶弘景:“经方有救诸劳损病方,亦有五首,然综观其要义,盖不外虚候方加减而已。”说明五救诸劳损病方是在五脏大小补汤的基础上加减运用得来的。观宁气补肺汤药味组成,不难发现,是小补肺汤的酸(?)、酸、咸、辛加上子脏肾的一“用味”甘和一“体味”苦组成。其治疗主证:肺虚,气急,烦热,汗出,口舌渴燥。与小补肺汤的主症基本相同,增加口舌燥证,口舌燥乃津液不足之证,故加肾之一“体味”一“用味”,调和肾之“体”“用”,且甘苦化咸,“肾苦燥,急食咸以润之,至津液生也”。五救误劳损病方是治疗本脏虚损旁及他脏病,根据具体病情选药加减组方,无固定组方格局。其药物组成与五脏补泻方虽有异而药味组合却相同,“缘诸损候,藏气互乘,虚实杂错,药味寒热并行,补泻相参”,可见其组方灵活,方意深妙。

需要说明两点,一是小补肺汤中麦冬药味标记有问号,因麦冬原载为“甘”,与《辅行诀五脏用药法要》多处组方规律不符,故暂作如此处理。二是《辅行诀五脏用药法要》中,心与心胞的大小补泻汤同名。前4首补泻心汤药味配伍规律与其他四脏不同,而后4首组方配伍契合《汤液经法图》药味组方法则。且“经云:诸邪在心者,皆心胞代受,故证如是”,故所指乃心胞所主的大小补心汤、大小泻心汤四首。

3结语

《汤液经法图》是来自《汤液经法》还是陶弘景总结《汤液经法》组方规律而作尚待考,然而可以确定的是《汤液经法图》所蕴含的药味组方法则在隋唐以前就存在,且很可能是当时主要的组方法则。由于历史的原因,药味组方法则未得到继承与发扬,在整个方剂学发展过程中并未发挥出其应有价值。因此,研究《汤液经法图》所蕴含的组方规律对于正确理解经法组方原义,甚至解开“经方之谜”都具有重大意义。

参考文献:

[1]张大昌,钱超尘.辅行诀五脏用药法要传承集[M].北京:学苑出版社,2008:15-16.

[2]徐浩,张卫华,杨殿兴.《辅行诀·汤液经法图》诠释[J].江西中医学院学报,2005,17(3):17-19.

[3]衣之镖,赵怀舟.辅行诀五脏用药法要校注讲疏[M].北京:学苑出版社,2015:206-208.

作者简介:潘小凤(1989-),女,硕士研究生

通信作者:储全根,chuquangen@sohu.com

[中图分类号]R289.1[DOI]10.3969/j.issn.2095-7246.2016.03.006

(收稿日期:2015-11-26;编辑:张倩)