辽宁省经济发展的特征、机遇与解决思路

2016-06-23张满林苏明政

张满林 苏明政

(渤海大学 经法学院,辽宁 锦州 121013)

辽宁省经济发展的特征、机遇与解决思路

张满林苏明政

(渤海大学 经法学院,辽宁 锦州 121013)

摘要辽宁正处于经济社会转型发展的关键时期,经济下行压力不断加大,体制性、机制性和结构性问题突出。对当前辽宁的经济形势判断既要看总量、看增速,也要看结构、看质量,既要看存在的问题,也要看面临的机遇与挑战。要促进辽宁经济的健康发展,必须深化经济运行体制机制改革,着力推进结构调整,实施创新驱动发展战略,并要时刻警惕系统性风险的累积。

关键词新常态;辽宁经济;创新驱动

我国经济发展进入“新常态”,国际形势错综复杂,国内改革发展任务繁重。经济发展方式加快转变,新的增长动力正在孕育形成,经济长期向好的基本面没有改变,仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。同时,我国发展正处于“三期叠加”的关键时期,发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出。面对错综复杂的国内外环境,从2013年开始,辽宁省经济下行压力不断加大,2014年全省GDP增速5.7%,在全国各省份中位列倒数第二,2015年全省GDP增速更是降至3%,在全国各省份中垫底。辽宁省经济发展面临严峻形势,笔者认为在三期叠加的经济新常态背景下,单纯对总量进行解读是片面的,对当前辽宁的经济形势判断既要看总量、看增速,也要看结构、看质量,既要看地区生产总值、财政收入,也要看物价、就业,既要看存在的问题,也要看面临的机遇与挑战,对我省经济整体作全面综合的研判。

一、辽宁省当前宏观经济发展的主要特征

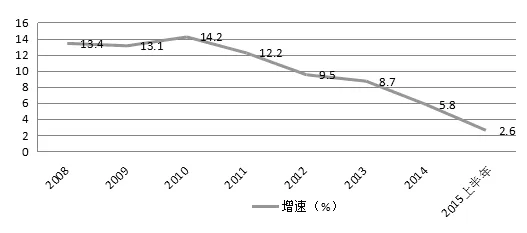

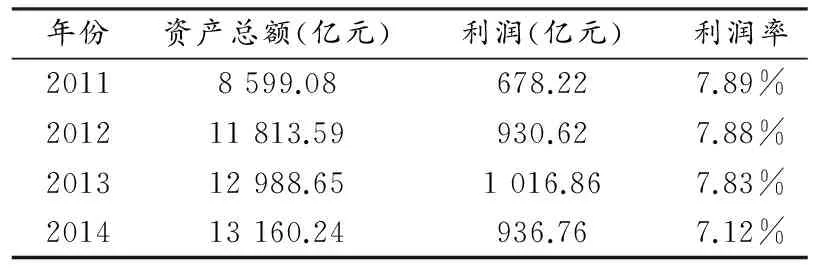

(一)经济总量增速低位徘徊,三大产业比重进一步优化

从2010年开始,辽宁经济总量增速逐渐下降,从2010年的14.2%下滑至2015年上半年的2.6%,增速下降明显(见图1)。从总量上看,2014年全省经济总量28 626.6亿元,按可比价格计算,比上年增长5.8%,位列全国第七位,2015年上半年,全省经济总量13 005.0亿元,位列全国第九位。就全国整体经济增长从高速下降至中高速的大背景来看,辽宁省经济面临的下行压力尤为巨大。究其原因,既有周期性原因,也有结构性原因,同时还有自身原因。从周期性考虑,2009年所出台具有刺激性特点的“4万亿政策”已经结束,刺激之后的增速回落“很正常”;从结构原因看,在消费、出口和投资等拉动经济的“三驾马车”中,过去支撑辽宁乃至中国经济快速发展的出口和投资因素现时已无力再支撑这个庞大经济体的高速发展;从自身原因考虑,辽宁乃至东北经济结构长期存在着“国有经济占比高”和“重工业占比高”的“两高”特征及产业结构相对单一的特征,这使得同处于经济增速换挡期过程中的辽宁经济筑底过程呈现“底”较低、“过程”较长的特征[1]。

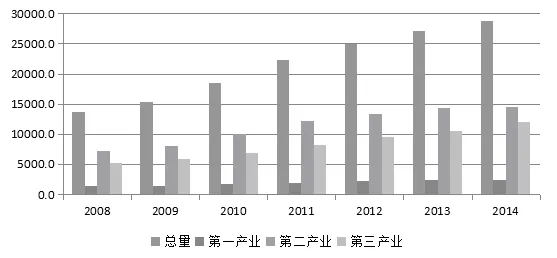

从辽宁经济增长的比例结构看,第三产业在整个经济总量的比重逐渐增大,经济结构比例进一步优化(见图2)。以2014年为例,按新口径核算,第一产业增加值2 285.8亿元,增长2.2%;第二产业增加值14 384.6亿元,增长5.2%;第三产业增加值11 956.2亿元,增长7.2%。三次产业增加值占地区生产总值的比重由上年的8.1∶51.3∶40.6变为8.0∶50.2∶41.8,结构比例进

一步优化。从产业贡献率角度分析(产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比),2014年,第三产业增加值占整个GDP增量的比重达49.3%,可以说服务业的发展正在成为辽宁经济增长的新引擎(见表1)。

图1 2008-2015年第三季度辽宁省GDP增速变化情况

(资料来源:辽宁省统计信息网,http://www.ln.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/201502/t20150228_1595099.html)

图2 辽宁三次产业的增加值

年份第一产业第二产业第三产业20084.360.135.620092.060.737.320103.261.635.220114.762.133.220124.556.539.020134.154.741.220142.847.949.3

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

(二)全社会固定资产投资总量下降,成为制约辽宁经济增长的主要瓶颈

2014年辽宁省全社会固定资产投资总额为24 730.8亿元,较前一年减少376.9亿,近十年首次下降,成为2014年全国唯一一个固定资产投资负增长的省区(见表2)。作为以投资拉动经济增长为特点的省份,国家宏观政策调整所带来的投资动力下降成为制约辽宁经济增长的主要瓶颈。虽然辽宁整体固定资产投资总量下降,但是在某些方面还是存在一些可喜变化:首先,高技术产业投资稳中上升,投资质量得到提高,如信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业等产业的投资在稳步上升;其次,高耗能行业投资增速回落较多,投资结构得到优化,黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业等高能耗行业的投资有较大回落;再次,制造业投资小幅上升。

表2 2013-2014辽宁省全社会固定资产投资比较(单位:亿元)

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

(三)消费需求对经济增长的贡献度持续下降,居民消费水平增速放缓

与其他省相比,辽宁消费需求对经济增长贡献较小,拉动率持续位于低位(拉动率指国内生产总值增长速度与三大需求贡献率的乘积),且存在进一步下降趋势,居民消费需求在地区经济发展中作用有待增强。辽宁居民消费对经济增长拉动率从2010年的5.0%下降到2014年的2.8%(见图3),究其原因,一方面是辽宁居民消费的结构不合理(服务性消费偏低),无法形成有效需求;另一方面,辽宁城乡居民实际收入增速放缓制约消费需求的有效增长;另外辽宁房地产市场销售情况持续不景气也不利于消费市场稳定。

图3 2008-2014年辽宁省居民消费对经济增长拉动率情况(%)

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

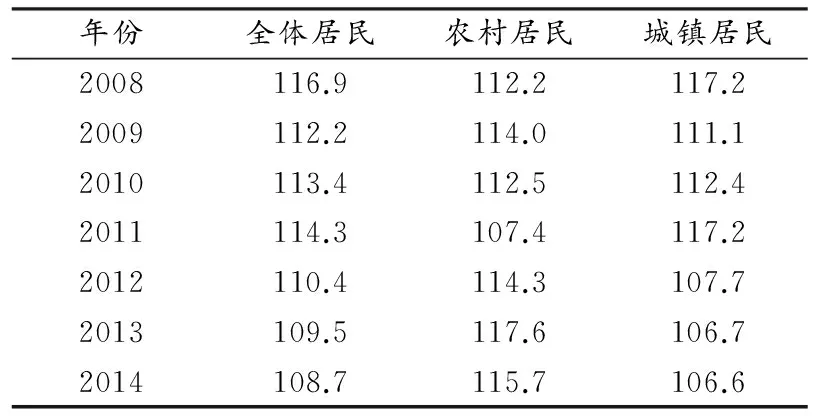

此外,受整体经济形势以及居民收入变动的影响,辽宁各类居民消费水平指数增长放缓,其中农村居民消费水平增长持续高于城镇居民,城乡间消费差异在缩小(见表3)。

表3 2008-2014年辽宁省各类居民消费水平指数(上一年度为100)

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

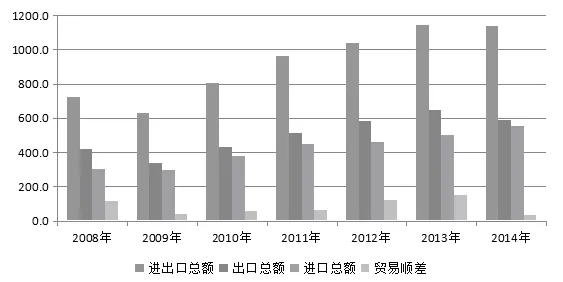

(四)对外贸易增长缓慢,贸易顺差持续收窄

受全球经济下行压力以及国际需求不足的影响,近几年,辽宁省对外贸易增长缓慢。2014年对外贸易总和1 139.6亿美元,出口下降较为明显,比2013年下降57.8亿美元,进口上升54.6亿美元,贸易顺差迅速减少至35.6亿美元(见图4)。从贸易方式上看,2014年辽宁一般贸易进出口总额635.5亿美元,占55.8%,加工贸易进出口总额367.1亿美元,占32.2%;从企业类型看,2014年辽宁国有企业进出口总额311.8亿美元,占27.4%,私营企业进出口总额331.3亿美元,占29.1%,低于全国36.5%的平均水平,说明辽宁民间企业的对外竞争力还较为薄弱;从贸易对象上看,日本、美国、韩国、德国是辽宁主要的贸易伙伴国,且较为稳定,这四国进出口贸易总和占辽宁整个对外贸易总额的50%以上。

图4 2008-2014年辽宁省对外贸易情况(单位:亿美元)

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

(五)支柱产业发展遭遇瓶颈

制造业是辽宁的支柱性产业,是整个国民经济中的重要战略性产业。在整个辽宁制造业构成中,作为主力的装备制造、原材料加工及农产品加工等产业在经济转轨过程中都面临较大的困难与挑战。首先,产能过剩背景下,辽宁省制造业面临双重竞争压力。近年来,发达国家都意识到以制造业为核心的实体经济才是保持国家竞争力和经济可持续发展的基石,纷纷发展高端制造业,而新兴经济体则发挥各自的比较优势,大力发展特色制造业,在双重压力下,辽宁制造业面临着内外需求结构性不足的产能过剩压力。其次,传统产业比重过大,新兴产业发展不充分。其中高耗能加工层次低的初级产品占比较高,以钢材生产为例:辽宁钢材生产以轻重轨、型钢、宽钢带、钢管等为主,这些品种属于高级钢材,但是国家重点开发的绿色低碳节能环保型钢材以及航天航空所需的高性能特钢材料生产,在辽宁还属于薄弱产业。由于辽宁制造业核心竞争力不足,辽宁制造业利润率一直处于低位(见表4)。

表4 2011-2014年辽宁省规模以上制造业利润率情况

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

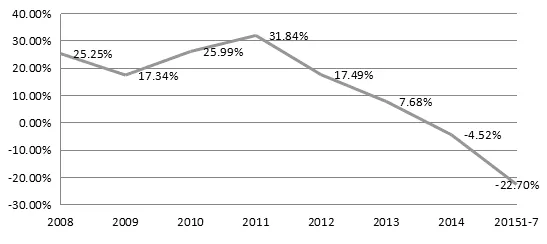

(六)财政收入持续下降,财政压力逐渐增大

受经济下行压力影响,辽宁财政收入增幅从2011年开始逐渐下降,2014年开始甚至转为负增长,且下降幅度有增长趋势(见图5)。从下降的具体税种看,2015年上半年,全省四项涉土税收合计减收额占税收减收额的70.5%,同比下降51.7%,相应拉低税收收入增幅20.7个百分点,仍然是全省税收收入持续下滑的主因。此外,与经济增长密切相关的五个共享税种下降11.9%;而受房地产行业深度调整的影响,契税则下降了30.44%。

在财政收入大幅下降的背景下,辽宁财政支出也出现了相应的下降,但是仍高居5 080.49亿元(2014年),大大高于财政收入。针对当前既要适度扩大总需求又要着力改善供给侧两方面的任务看,辽宁财政赤字的转态将会持续较长一段时间。

图5 2008-2015年辽宁省财政收入增幅情况

(资料来源:根据辽宁省历年统计年鉴整理)

(七)货币金融环境中性适度,运行较为稳定

辽宁省货币金融环境中性适度,主要表现为:

首先,银行机构经营压力加大,银行业改革稳步推进,银行业金融机构利润总体下降。2014年,辽宁省银行业金融机构净利润605.16亿元,同比下降8.34%。其中,股份制银行净利润下降幅度最大,同比下降25.85%;城市商业银行利润情况较好,全年净利润135.61亿元,同比增长4.66%。此外,辽宁存款增速明显回落,2014年末,辽宁省金融机构本外币各项存款余额42 053亿元,同比增长6.7%,增速比上年末低5个百分点;辽宁贷款增速小幅下行,2014年末,辽宁省金融机构本外币各项贷款余额33 024亿元,同比增长11.1%,增速比上年末低1.9个百分点,全年累计新增本外币各项贷款3 231亿元,同比少增133亿元。

其次,证券市场交易活跃,证券机构经营状况向好。2014年末,辽宁省共有法人证券公司2家,证券咨询公司2家,证券营业部205家,比上年新增37家。受证券市场行情利好等因素影响,全年证券交易额30 551亿元,增长47.5%。2014年末,辽宁省共有上市公司45家,同比增加4家;总股本405.3亿股,增长23.0%。

(八)房地产市场整体低迷

受整体环境影响,辽宁房地产近期呈现开放投资、销售共同下降,房价涨幅持续回落的特点。

受宏观经济影响,辽宁近期房地产开发投资大幅下滑。辽宁2015年一季度GDP增长更是位居全国倒数第一,且新的经济推动力相对缺乏。2014年,全省房地产开发投资5 301.3亿元,同比下降17.8%,增速同比回落40个百分点。随着房地产开发投资规模减小,开发资金来源收紧,2014年资金来源为5 891亿元,同比下降20.9%,增幅同比回落38.6个百分点。2015年上半年,辽宁房地产投资增速继续下滑至-27%。

房地产先行指标纷纷大幅回落,销售萎缩。2014年购置土地面积、待开发土地面积、商品房新开工面积同比分别下降了33.2%、26.7%和 39.1%。当年商品房竣工面积6 146.96 万平方米,同比下降0.1%。2014年新建商品房销售面积 5 754.81万平方米,同比下降 38.1%。2015年1-7月辽宁省房地产销售面积降幅继续收窄。全省房地产开发企业商品房销售面积2 234.7万平方米,比上年同期下降32.1%,降幅较上半年收窄5.2个百分点。

二、辽宁省宏观经济发展面临的挑战

(一)劳动力供给不足,人口红利逐渐消失

改革开放以来,人口红利不断转化为劳动力成本优势,推动我国从一个贫穷落后的国家快速发展成为中等偏上收入国家。随着生育率快速下降,人口老龄化加速,劳动年龄人口无论从占比还是从绝对数量看都在下降,人口红利减弱甚至消失已经成为我国经济必须面对的挑战。

辽宁省劳动力供给不足的特点则更加明显。根据第六次人口普查显示,在两次普查期间,辽宁省人口净流入不足20万人,远远低于其他省份。此外,辽宁的总和生育率超低。按照六普数据,辽宁的总和生育率1.0%,远低于全国1.5%,比江苏、浙江等经济更发达地区都低。还有老龄化问题,截止2014年底,辽宁60周岁及以上户籍老年人口837.3万人,占总人口的19.6%,老龄化程度高出全国4.1个百分点,沈阳、大连、鞍山、本溪和丹东等5市人口老龄化程度超过20%,而且呈现出高龄化、空巢化、失能化加剧和增速加快的态势,全省老年人口增长率达6%。

上述人口问题对宏观经济的影响是显而易见的,经济问题实质上就是人口问题,人口增缓、老化和流动不畅,可能会造成经济长期和深度的衰退。人口老龄化的特征也会导致社会保障负担加大,医疗卫生服务负担持续增重,成为经济增长的掣肘。

(二)辽宁经济增长所依赖的外部环境持续不利

从全球经济环境看,由于全球经济增长速度恢复过慢、复苏脆弱且不均衡,也使辽宁经济结构改革举步维艰。首先,经济衰退六年来,世界经济仍难显现明显的复苏迹象,失业率居高不下,贫富差距扩大,全球需求疲软;其次,美元汇率持续升值,导致国际资本回流,给全球金融市场和世界经济复苏增加了不确定性;再次,石油价格持续偏软,大宗商品价格动荡不定,进一步加剧了系统风险;最后,各国货币政策的分离、分化,表现为美国逐渐退出量化宽松,欧元区、日本经济深陷量化宽松不能自拔,新兴经济体面临较为严重的通缩压力。可以说,现阶段中国经济发展的外部环境非常复杂非常具有挑战性。

(三)体制机制障碍已成为辽宁经济发展方式转变缓慢的主要原因

我国行政体制改革虽然取得了重大进展,但仍然存在一些制约发展的体制机制障碍。以辽宁为代表的东北老工业基地,在改革发展的进程中,起起伏伏,潮涨潮落,而体制机制障碍却一直沉疴未去,体制性矛盾相对突出。主要表现为经济市场化程度低,市场体系发育不健全;国企改革滞后,大多缺乏生机和活力,国有“一股独大”,销售收入和利税却不大,没有建立起真正意义上的现代企业制度;非公有制经济不大不强,比重小发展慢;政府职能转变不到位,行政审批过多过繁。体制机制障碍已成为制约辽宁经济社会发展的“拦路虎”,改革攻坚难啃的“硬骨头”。形成一个同市场完全对接、充满内在活力的体制机制是推动辽宁振兴的治本之策。

三、辽宁省宏观经济发展面临的机遇

(一)新一轮东北老工业基地振兴发展的新机遇

2003年,国家首次提出“振兴东北老工业基地计划”,并给予相关政策支持,10多年来,东北老工业基地振兴取得明显成效和阶段性成果。当前,我国经济发展进入新常态,东北地区发展面临新的困难和问题。时隔11年,2014年国家再一次提出“振兴东北经济”的计划,这一次,东北面临着再次振兴发展的又一次巨大机遇。2014年8月国务院出台了《国务院关于近期支持东北振兴若干重大政策举措的意见》,旨在巩固扩大东北地区振兴发展成果,努力破解发展难题,依靠内生发展推动东北经济提质增效升级。2015年12月底中共中央政治局召开会议,审议通过《关于全面振兴东北地区等老工业基地的若干意见》,指出,当前和今后一个时期是推进东北老工业基地全面振兴的关键时期,要适应和把握我国经济进入新常态的趋势性特征,以提高经济发展质量和效益为中心,加大供给侧结构性改革力度,保持战略定力,增强发展自信,坚持变中求新、变中求进、变中突破,努力提升东北老工业基地的发展活力、内生动力和整体竞争力。2016年是十三五开局之年,这一系列政策与意见的出台,一方面为辽宁经济稳增长提供了坚实的支撑,另一方面也为辽宁整体经济的转型升级提供了前所未有的最佳机遇。

(二)国家强化高端制造业的战略规划机遇

制造业是辽宁的传统优势产业,但辽宁虽然是制造业大省,但却还不是制造业强省,产业分工低度化、市场响应能力差、集成创新水平低、利润率低等问题严重阻碍了辽宁制造业的发展。在《中国制造2025》出台后,辽宁出台了《中国制造2025辽宁行动纲要》,力争到2020年,辽宁的新型工业化水平基本达到《中国制造2025》提出的第一阶段目标,迈入制造强省的行列。实施这一行动纲要,是提升辽宁工业竞争实力的战略举措,是实现老工业基地振兴发展的紧迫任务,是促进稳增长、转方式、调结构的重要抓手[1]。

(三)一带一路、京津冀等区域战略为辽宁省经济发展开创了新的外部环境

通过“一带一路”、京津冀等区域战略,可以打造东北地区中蒙俄经济走廊,形成一个区域发展的支撑带,为辽宁经济发展开创新的外部环境。而无论从地理位置还是从产业结构上看,辽宁省已经完全具备融入“京津冀一体化”和“一带一路”的现实基础。在地理位置上,辽宁是京津冀的邻居,辽中南城市群是环渤海城市群的重要组成部分,京津冀协同发展战略的实施将为辽宁发展带来诸多机遇;在产业结构上,辽宁在发展重工业的同时也大力发展新兴产业,通过规划对接、跨省合作、产业承接、央地融合等举措主动融入,将对振兴东北老工业基地战略形成叠加和互动。同时,辽宁省是国家“一带一路”规划中18个重要省区之一,辽宁省积极融入“一带一路”建设不仅增强本省经济发展动力,而且有助于加快实现新一轮全面振兴东北老工业基地的目标[1]。

四、辽宁省经济发展的思路

新常态下辽宁省发展形势更为严峻复杂,经济增速下滑,客观上确实有外部需求低迷、社会投资意愿不足、“三期叠加”多种矛盾相互交织等客观因素,但归根结底还是体制机制、产业结构问题。

(一)深化经济运行体制机制改革

首先,加快转变政府职能。一是要重新梳理和划分各部门职能,重点解决职能重叠交叉、政出多门等问题;二是要重点解决决策和执行不分的问题,按照决策、执行、评估和监督分开的原则对政府组织体系进行稳步调整;三是要强化协调机制建设,要建立规范性制度,鼓励强化部门之间的配合、协调和信息沟通,对于重大问题,进一步完善协调机制。

其次,推进与深化国资国企改革。辽宁的国有经济比重大,规模以上工业企业国有及国有控股企业有800多户,资产超过两万多亿元,是振兴发展重要的存量资源。可以尝试构建从国有资产管理体制向以管资本为主转变的思路,对于产能过剩行业,国有资产管理机构可抽出一部分资金,投入到急需发展的战略性新兴产业、供给不足的行业,从而促进经济转型升级,提高宏观经济效益。积极试点实践实行国家允许混合所有制经济实行企业员工持股的政策,员工持股使企业员工具有企业所有者和劳动者双重身份,真正成为企业的主人,从而更加关心企业兴衰,能够大大提高企业的凝聚力。

再次,营造公平公正开放的市场环境。加快形成各类市场主体一视同仁、公平竞争的营商环境。要充分尊重市场主体,要严格遵守市场规则,努力维护市场环境,营造廉洁高效的政务环境,营造公平正义的法治环境,营造宜业宜居的发展环境。

最后,深化农村改革。坚持家庭经营的基础性地位,鼓励发展农民专业合作和股份合作,培育壮大新型经营主体,构建新型农业经营体系,保障农民占有、使用、收益权利。稳定农村土地承包关系,依法推进土地经营权有序流转;完善农村集体产权权能,在试点基础上推进产权交易市场建设;探索财政支农新机制,创新农村金融产品和服务方式,探索新型农村合作金融发展有效途径,健全涉农保险制度;深化水利、林业改革,加快推进供销社和农垦系统改革[1]。

(二)着力推进结构调整,促进经济持续健康发展

首先,优化需求结构。增强内需对经济增长的带动作用,扩大有效投资需求,大幅提高消费需求对经济增长的贡献。推动消费结构升级,以扩大服务消费为重点带动消费结构升级,激活消费需求热点,扩大消费规模。商业模式、消费模式的创新可以改善需求,促进信息消费、电商消费产业持续稳定增长,加快发展与互联网消费相适应的现代流通体系。除此之外,包括收入分配差距缩小、收入预期稳定增长、支出预期下降等也是内需启动的几大先决条件。

其次,调整优化产业结构,努力形成战略性新兴产业和传统制造业并驾齐驱、现代服务业和传统服务业相互促进、信息化和工业化深度融合的产业发展新格局。重点要发展先进装备制造业、调整优化原材料工业、着力培育龙头企业。加快推进区域性制造业创新中心网络建设,构建以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,增强关键核心技术突破能力,促进科技成果向现实生产力转化和新兴产业规模化发展,培育新的经济增长点。加快新兴技术与传统产业的有机融合,运用先进适用技术和高新技术改造提升传统产业,为传统产业转型升级提供重要支撑。做大做强战略性新兴产业,积极实施智能制造、智能服务工程,优先发展新一代信息通信技术、高档数控机床、机器人、生物医药、节能环保、新能源、新材料、新能源汽车、航空等重点产业,培育和支持软件和信息技术服务、集成电路、储能、海洋工程装备等产业加快发展,使之成为带动经济增长的新支柱。

再次,加快发展开放型经济。积极主动融入国家“一带一路”建设、京津冀协同发展重大战略,将辽宁省建设成为我国向北开放的重要门户。把参与“一带一路”战略和全面实施新一轮老工业基地振兴战略紧密结合起来。共同推进两个战略的实施,加强“一带一路”沿线国家的政府、有关部门和地方政府合作,建立合作机制,搭建对话渠道和协商平台;紧扣互联互通,积极参与中蒙俄经济走廊建设,提升大连港、营口港、锦州港等港口在“一带一路”的节点地位,建成中蒙俄通道和中韩自贸区的连接点,全面提升辽宁的对外开放水平[1]。

积极构建京津冀产业转移承接基地、农副产品供应基地和生态安全屏障,加大临省区域开发和跨省合作力度。加大邻省区域开发和跨省合作是辽宁融入京津冀协同发展战略的必然选择。正在建设中的京沈高铁是辽宁省连接京津冀的另一条重要通道,要借助京沈高铁开工建设有利时机,实施突破辽西北战略。要利用好京、辽两地央企资源,化劣势为优势,加快推进央企与辽宁地方经济深度融合,延长在辽的产业链条,这是辽宁省融入京津冀协同发展战略的有效手段。

(三)积极鼓励创新创业,实施创新驱动发展战略

加快形成以创新为主要引领和支撑的经济体系和发展模式,积极营造有利于创新创业的政策环境、制度环境和公共服务平台,培育创新创业文化,使创新成为引领老工业基地振兴发展的第一动力,推进创新型省份建设。

首先,把创新作为引领经济发展的第一动力,让创新贯穿振兴发展的全过程。大力推进科技创新、产业创新、企业创新、市场创新、产品创新、业态创新、管理创新,建立市场导向的创新创业体制机制,把人才作为支撑发展的第一资源,积极营造鼓励创新创业的发展环境。不断改善金融服务,更好地发挥金融对创新创业的支持作用。破除限制民营经济发展的各种障碍,深度激发大众创业、万众创新的潜力和活力[1]。

其次,着力加快科技园区和创新型企业发展。坚持将科技园区作为科技创新和产业化发展的主战场,着重在以增量调结构上下功夫,打造高度集聚的重大科技基础设施集群。以省内一流大学为依托汇聚培育全国乃至全球顶尖科研机构和一流研究团队,聚焦化工、能源、材料、环境、自动化等基础科学领域,发起设立多学科交叉前沿研究计划。建设一批创新功能型平台,聚焦国家和辽宁经济发展重大需求,重点在机器人、化学化工、高端装备等领域先行布局一批服务专业化、精细化以及创新体制机制的功能性平台。打造一批科技创新集聚区,积极创建沈大国家自主创新示范区,加快建设大连区域性创新创业中心。围绕支柱产业和新兴产业,加快推进共性、专业、综合服务三类创新平台建设,组建若干产业技术创新战略联盟,推动跨领域跨行业协同创新,加强对产业链的优化整合,大力提升产业链竞争力。积极引导市场和社会力量发展众创空间,为创新创业者和中小企业提供低成本、便利化、开放式的综合服务,激发全社会创业创新活力。

再次,创新科技体制机制,加快突破建设科技创新中心的制度性瓶颈。建立符合创新规律的政府管理制度,减少政府对企业创新活动的管制。最大限度取消企业资质类、项目类行政审批事项,放宽新业态、新产业的市场准入。加快建立健全引进人才、使用人才的体制机制,形成人尽其才、才尽其用的政策环境。激发企业创新投入的动力,要围绕创新链完善资金链,建立符合创新型企业成长规律的投融资机制。完善科技成果转化、技术产权交易、知识产权保护等相关制度,打通创新与产业化应用的通道[2]。

(四)在进行经济结构调整的同时,要时刻警惕系统性风险的累积

首先,化解房地产库存,保持房地产市场平稳。在当前,稳定房地产市场具有十分重要的意义。一方面,房地产作为国民经济的重要组成部分,其自身的稳定对于稳定经济增长具有举足轻重的作用;另一方面,房地产市场长期低迷会直接引发土地出让收入的大幅下降,这会加大地方政府债务违约的风险,影响宏观经济稳定。而当前的房地产投资无疑成为拖累固定资产投资乃至宏观经济增长的痛点。与此同时,楼市的高库存也给金融体系带来风险。众所周知,我国银行业对房地产抵押物有很强的依赖性,开发贷、个人房贷、政府平台贷基本都以不动产作为抵押物,甚至连普通公司贷款和小微企业贷款的抵押物也多为不动产。

其次,置换地方政府债务,保持财政稳定。分税制至今,地方政府债务不断扩张,为地方财政风险埋下了极大的隐患。尤其是在新常态下过扩张性的经济政策的实施,使得地方政府债务迅速累积。2015年辽宁省政府债务限额为9 138.7亿,其2015年预算所列全省综合财力约4 800亿元,债务率位于警戒线100%之上,高于全国86%左右的平均水平。要通过控制项目规模、压缩公用经费、处置存量资产等方式,消化存量债务,逐步将债务风险指标调整到警戒线以内。

参考文献

[1] 辽宁省人民政府.中共辽宁省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议[R].http://leaders.people.com.cn/n1/2015/1228/c58278-27984663.html.2015-12-28.

[2] 王福君.集群技术创新平台与辽宁省汽车产业自主创新能力的提升[J].鞍山师范学院学报,2014(3):34.

(责任编辑:刘士义)

The analysis of the economic development situation in Liaoning province:characteristics,opportunities and solutions

ZHANG ManlinSU Mingzheng

(SchoolofEconomicandLaw,BohaiUniversity,JinzhouLiaoning121013,China)

AbstractLiaoning province is in a critical period of economic transition,in which the pressure of economic downturn is increasing and the problems of institution,mechanism and structure are striking.The assessment of Liaoning economy lies with economic aggregate and growth,structure and quality,existed problems and opportunity and challenges.In order to promote the healthy development of Liaoning economy,it is necessary to deepen reforms of economic operation mechanism,promote structural adjustment,implement innovation driven development and alert to accumulation of systematic risks.

Key wordsnew normal;Liaoning economy;innovation driven

收稿日期2015-12-15

基金项目本文为辽宁省社科基金青年项目“中国内需市场的基本结构研究”(L13CJL027)的阶段性研究成果。

作者简介张满林(1968-),男,河北滦县人,渤海大学经法学院教授,博士,硕士生导师,研究方向:产业经济与区域经济。

中图分类号F127

文献标识码A文章篇号1008-2441(2016)01-0041-07