民国时期西藏地方社会经济研究

2016-06-23周伟洲陕西师范大学中国西部边疆研究院陕西西安710062

周伟洲(陕西师范大学中国西部边疆研究院陕西西安710062)

民国时期西藏地方社会经济研究

周伟洲

(陕西师范大学中国西部边疆研究院陕西西安710062)

摘要:民国时期西藏地方社会经济,因资料的阙乏,过去中外学者研究成果不多。本文广泛收集、整理有关中外资料,试图再现这一时期西藏地方的农业与畜牧业、手工业和商业(包括交通、邮电)以及与英国的贸易的经济概貌。

关键词:民国时期;西藏地方;社会经济

关于近代西藏地方社会经济的研究,因文献及调查资料的阙乏等原因,中外学界研究的成果不多。特别是民国时期(1911-1949年),西藏地方的经济状况除有一些零星的记载及相关论著外,整个情况模糊不清。截至目前,有关西藏地方经济或经济史的专著中,相关的研究所占篇幅很少,且多偏重经济制度的论述。①只有一些对民国时期西藏地方的商业货币、手工业、邮政等方面有所论述。②因此,本文以民国时期西藏地方的农业与畜牧业、手工业和商业(包括交通、邮电)及与英印的贸易为重点,试图勾画出民国时期西藏地方整个经济概貌。需要说明的是,由于资料的阙乏,本文也有时采用衔接民国时期且西藏地方经济无大变化的上世纪50年代国内的一些调查资料。

笔者以为,深入研究民国时期西藏地方的经济,可以和现代西藏地方经济发展的现状相比照,从中获得许多有益的启迪。

一、农业与畜牧业

(一)农业

农业是西藏传统的经济生产活动之一。民国时期西藏的农业发展状况与清代相比,可以说没有多大的变化。其农业的分布地区,因受高原地形、气候、水量等自然条件的制约,主要集中在西藏高原河谷及河谷形成的狭小平原上,即藏南雅鲁藏布江及其支流(如拉萨河)谷地,藏东和藏东南怒江、澜沧江、金沙江上游及其支流形成的谷地以及藏西南高原河谷狭小地区等。这也是与7世纪以来西藏农业分布情况基本一致的。由于自然条件及人口、宗教信仰等原因,西藏这一时期开垦的耕地不多,而未垦之地尚多。据1935年入藏的黄慕松《报告书》说,西藏“现在可耕之地不及八分之一”③,此说可能有些夸大,但反映出西藏耕地不多的事实。

这一时期西藏的农作物,仍然是主要种植传统的高原耐寒耐旱农作物品种。据英人贝尔的记述:“西藏高原上主要谷物为大麦(即青稞),其次为豌豆、小麦、芥子……大麦有两种,即白大麦与黑大麦是也。后者不称为斑麦,因其穗不全黑故也。以大麦与豌豆合种,实为常见景象……玉蜀黍(即玉米)产于尼泊尔、锡金及东喜马拉雅,为其主要粮食,但在西藏内地,此物殊罕见”。[1](P37-39)1940年入藏的吴忠信《报告书》中也说:西藏农业产品“以青稞为大宗,小麦、大麦、豌豆、荞麦等亦有出产,但为数甚少,大概青稞产额占全部十分之七,豌豆占十分之二,其他杂粮占十分之一”。[2](P198)在西藏东部工布和昌都地区,因地势较低,各种果树也得以种植,有杏、桃、胡桃、梨树等。

西藏农业的生产工具和耕作技术,几百年来也变化不大。下面根据上世纪50年代对几个地区的调查情况,分述如下:

1、藏东昌都农业区(包括半农半牧区),分布于金沙江、澜沧江、怒江两岸河谷地带(包括昌都、察雅、八宿、硕板多、洛隆、左贡、宁静、贡觉等二十个宗)。农作物“以青稞为主,小麦、荞麦、豌豆、元根次之”。生产“工具有犁(主要分铁铧木犁和纯木质犁两种,后者较前者多)、木耙、两齿耙、斧头、刀、木勾、打青稞板、砍刀等多种”,多系本地区工匠自制。“耕作技术也很落后,有些地区(主要指桑昂宗及波密等地)仍不习惯灌溉、施肥”,处于刀耕火种的原始耕作阶段。关于土地使用情况,有轮作(一般是一年种青稞,第二年种小麦,第三年又种青稞)、休耕(种两年,休耕一年;或种一年休耕一年)和刀耕火种三种方式。一般农户亦知选种、耕地(一年两次牛耕,因犁铧小,犁深仅2-3寸)、播种、中耕除草两三次、施肥(人类肥和植物肥,有的地区追加一次肥料,有的根本不追肥)。水利条件便利地区,也知引水浇地。“农民遭遇天灾和病虫害,无法抵抗防护,只知请喇嘛念经,希求保吉禳灾”。

由于使用上述落后的生产工具和技术,其收获量:“一般分为三等,按土质好坏,产量大致如下:最好地,1∶12(即种1收12-15);普通地,1∶4-8;歉收地,1∶3-4。水旱地的收获量也不相同,一般水地为1∶4-8倍,旱地则3-7倍。”[3](P28-31)

2、东噶宗(拉萨西北约12公里)谿卡(庄园)农业情况。东噶宗共有大小谿卡72个(属寺庙占82%,属贵族12%),境内河渠纵横,有水利灌溉之便。“主要农产品有:青稞、小麦、蚕豆、豌豆、油菜籽等……蔬菜主要有萝卜、白菜、马铃薯等……种蔬菜主要是为了自己吃,出卖的很少,蔬菜的种植在整个农业生产中所占的比重不大”。重要的农业生产工具有:铁铧木犁,用于犁地,一般采取二牛抬杠式犁地方式;铡刀,铁制,用于铡青稞穗或草等;连枷,木制,用于打青稞;二齿叉,木质,用于堆青稞;六齿木叉,木质,用于堆干草;刮板,木质,推搂粮草;十六齿耙,木质,耙草;镰刀,木柄铁刀,收割青稞等;手磨,石质,磨少量粮食;浅筛,木质,筛簸工具。“以上农具都是本族匠人自制”。

这一地区农业耕作技术,普遍较昌都地区水平高。其犁地,用二牛耦耕拽犁,“每日每犋耕牛一般犁5克地(播种一克种子的土地面积为一克地,一克约和内地23-28市斤左右),多者7克,犁地深度仅达16厘米”。施肥肥料有灰肥、人粪肥和厩肥三种,“人粪肥多是有钱的人家到拉萨去驮运。普通差户主要还是依靠厩肥和灰肥。每年只施肥一次(播种前),绝少追肥”。中耕除草,一般有两次,工具为小手锄,没有长柄耘锄。“沿堆龙曲(河)两侧开有大小水渠,用以灌溉田地……蚕豆地每年要浇七八次或者更多,小麦、豌豆(合种)要五次,青稞比较耐旱,浇三次就可以了”。作物产量,“每克地平均可产15-16克,中常土地可收7-8克,下等土地若有水利灌溉可收3-4克”。[4](P10-16)

3、拉孜托吉谿卡(今拉孜县西南托林、吉如谿卡合称)农业情况。这里的农作物“有青稞、豌豆、小麦和油菜籽四种”,也种一点萝卜,“至于其他的作物都不怎么肯长,人们都不愿种,也不愿试种”。生产农具,大小有十五六种,主要是犁(犁头为铁制)、大木耙(齿、环为铁制)、锄头(平头锄和尖头锄)、锨、镰刀、羊角叉、扬场叉、木手钯、谷帚、竹筐、筛、木簸箕、砍柴斧等。其铁制工具一半是向商人购买,一半是雇秋霞谿卡铁匠打制。耕作技术:这里一般采取五年一轮的耕种办法(即根据土地情况,每年轮换种植一种作物);农田也施肥,主要有羊粪肥和加上灰、土的人马粪肥(这里无绿肥);也用牛犁耕,采用先耕后播和播后再耕两种方式结合的交叉耕田的方式;这里没有河流,水引自南面桑珠谿卡的芒噶河,共修有三条水渠引水,又从西北雅鲁藏布江引水,有水渠一道,故除谿卡自营地外,其余人用水一律要付水费。其产量:上等地种青稞1克,收4-7克;中等地种青稞1克,收3.5-7克;下等地种青稞1克,收3.5-5克;下下等地种青稞1克,收2.5-4克。[5](P6-16)

从以上藏东昌都、拉萨附近东噶宗和后藏拉孜托吉谿卡等三个地区农业生产情况来看,三地的农作物、生产工具和技术以及生产效率(产量)等各方面,均大同而小异,基本上代表了近代西藏地区农业的状况和发展水平。这种农作物较为单纯,生产工具和耕作技术的落后以及产量不高的情况,是与西藏高原的自然环境、藏区人少地多和封闭的环境密切相关的,是其环境、人口等多种因素作用下,对农业技术选择的结果。因而,这种农业状况有它合理及适应的一面,故其千百年来一直承续而少有发展变化。但是,这仅是问题的一个方面,西藏农业长期落后和发展迟缓的另一个重要原因,则是其社会制度,即封建农奴制度,严重束缚了农业的发展。④

(二)畜牧业

畜牧业是西藏传统的经济生产活动之一,其在西藏经济的重要性甚至超过农业。因而,有学者甚至提出:西藏“农业生产约占四分之一,牧业生产占四分之三”。[6](P155)据上世纪50年代初有关资料统计,种植业(农业)、牧业和副业三者产值比例为:30.48∶67.11∶2.41;同期农区与牧区人口的情况是,前者占四分之三弱,后者占四分之一强。[7](P37)后者所述,当更接近事实。

西藏牧业区分布极广,除农业区及无人烟之地外,可以说均系藏人畜牧之地。然而,西藏纯牧区最主要集中在藏北(羌塘)高原及西部阿里地区,而在农业区及农区与牧区之间,还有大量半农半牧的地区。下面根据上世纪50年代调查资料,对西藏畜牧业生产状况作一考察。

1、藏东北昌都牧区,主要分布在高寒不宜农作地带,如拉多、巴青、聂荣、嘉黎四宗全为牧区,其余昌都、察雅、左贡、八宿、丁青等二十多个宗兼有牧区,属半农半牧地区。总的牧区面积(包括山脉、河流),占全区总面积的三分之二强。放牧的牲畜主要有:牛(牦牛、公黄牛与母牦牛杂交所生之“犏牛”、母犏牛和公黄牛或公牦牛杂交生之“阿果牛”和少量的黄牛),羊(山羊和绵羊,后者为主),马、骡、驴等。

昌都牧区的生产工具及牧放方式:一般牧区生产工具极为简陋,主要有系牛绳索、鞍鞯、打酥油的木桶、剪刀等。牧场系天然牧地,因自然条件的好坏,有的也设有简易之棚圈等防护设备(一般在冬季牧场上有)。牧场分夏季牧场(地势较高处)和冬季牧场,在夏季,不准到冬季牧场放牧,以维护冬季牧场草地。

在饲养牲畜方面,纯牧区系自然放牧,半农半牧区则有储草的习惯。对羊犊及幼畜的饲养和保护,方式也很落后,仅每晚将羊犊圈在帐篷里,偶尔喂两三次酸奶;幼畜缺奶,生长期很慢,死亡率高达60%左右。牧民们一般也知选种和定期交配。“牛的繁殖大多为两年一次,羊则一年一次。无接羔的习惯和设备”。对牲畜的种种疫病及防治不力,死亡率较高等。

正因为牧区生产(包括加工技术)的落后,故其畜产品数量和质量不高。其畜产品以羊毛为大宗,其次为乳品、肉类等。据了解,该地牧区“每头奶牛每年平均可产酥油24市斤、奶渣48市斤。每只母羊每年平均可产酥油4市斤。每头牦牛年产牛毛约4市斤。每只羊年产羊毛约2市斤(奶牛及种牛都不剪毛)”。[3](P51-54)

2、那曲宗罗马让学部落牧业生产状况。那曲宗系藏北牧区,罗马让学部落在那曲南25公里,是一个从事畜牧的部落,有54户,236人,有马89匹,牛1372头,绵羊6531只,山羊1094只。部落人均占有牲畜牛9.5头(部落牲畜计算以牛为单位,把其他牲畜按一定比例折算为牛)。其放牧牲畜,有定居、半定居和季节性游牧三种形式;部落牧场有一定的范围,不得越界或私入头人的牧场放牧。有混合放牧(一般是穷苦牧民采用)、分群放牧(有畜类分群、公母分群和大小分群三种)和几户分群互助放牧等方式。放牧时的工具有“鄂多”(一种抛石器绳制工具)和鞭子。

在牲畜饲养和繁殖方面,一般在住所或帐篷附近草地上钉有一些小木桩,木桩之间系以牛绒绳,晚上以系牛;也有用牛粪围成之圈栏,以圈牲畜。牲畜均于白天放牧时,食用天然的草,附近的草吃光了,再将牲畜赶往水草好的地方,无储草习惯。世代以来,牧民们对牲畜的选种、配种、接幼、阉割等技术都积累了一些经验,形成了一些行之有效的程序。

畜产品产量和加工:挤奶和打酥油一般是由妇女完成的。“每年生小牛的奶牛产五克酥油。前年生小牛,第二年不生,产酥油四克”。剪毛和抓绒是男子的工作,七月剪毛,“一只羊按肥瘦可剪三至五斤(市斤)羊毛。顶好的劳动力,一人一天能剪近百只羊,一般劳动力剪四五十只。”“剪羊毛的工具不是用剪子,而是刀。刀长七八寸,柄长三寸……绒毛和剪毛是相继完成的,先将毛搓成臂粗的毛绳,然后三人同时操作……然后打成一捆,藏话叫‘百戈’。一个百戈,重约二十七八(市)斤”,然后出售。对于牦牛毛及毛绒,大多不用刀,而用手抓,有些贫苦牧民羊牛毛都用手抓。“牛绒产量少,平均每头牛年产一斤左右”,不出卖。此外,牧民也宰杀牛羊,以为衣食。

与牧业相关的是,牧民还从事一些简单的畜产品加工等副业,如皮毛加工的家庭副业,用较原始的纺轮(藏人称为“果尔”、“邦”),织成羊毛线,再将毛线织成毛口袋、毛单子、羊毛被子、毛衣裤以及用牛毛织成帐篷、毡等。皮制品加工,则先经鞣皮,再制成皮衣、皮绳、皮口袋、皮帽等。此外,当地牧民还从事采集人参果(蓖麻)及打猎等副业,以补生活之需。

由于藏北高原自然条件恶劣,天灾、畜疫时有发生,牧民虽然世代以来积累了一些防治的方法,但科学的防治知识和药物仍然缺乏,因而牲畜的死亡率和幼畜存活率很低,“每年羔羊平均成活率为30%至60%”。[1](P23-31)

从上述近代(包括民国时期)西藏两个较为典型牧区畜牧业生产状况可以看出,西藏这一时期的畜牧业数百年承续下来,发展变化不大,仍处于依靠天然的牧场,处于粗放的游牧作业和经营,生产工具和饲养繁殖方式相当简陋,畜产品收获和加工制作落后,劳动生产率低。牧民生产的酥油、肉食及毛皮等,主要是其生活自给,而羊毛则主要作为西藏输出的重要产品,成为商品而流通,“故畜牧事业在西藏人民上言之,可谓占收入一大部分”。[9](P149)

与近代西藏农业一样,西藏畜牧业落后、发展滞缓的原因,除自然条件恶劣、人口稀少、封闭等原因之外,最主要的还是其畜牧业的生产关系,即西藏地方的经济制度,严重束缚了畜牧业的发展。

二、手工业和商业

(一)手工业及近代工业的萌芽

民国时期西藏的手工业在承续清代以来传统手工业基础上,随着时代的前进,而略有发展。但是,其手工业的基本格局、机制和技术等主要方面仍然没有发生大的变化,即仍以个体家庭经营为主,手工业产品大部分为满足寺院、贵族及一般人民的需要,自产自销,只有小部分行业的产品,在内地或国外市场上销售。下面从民国时期西藏手工业行业及分布、手工业者及组织、生产工艺及经营方式等几个方面作一简约的论述。

西藏手工业行业门类甚多,涉及人们生活(包括重要的宗教生活)的各个方面,据上世纪50年代的初步统计,共有40多个门类,主要有纺织(主要是氆氇)、缝纫、制帽、制革、金银器皿、铜铁、木石(建筑)、制陶、造纸、印刷、雕塑绘画、磨面、造酒、屠宰等。[10](P209)手工业者及各行业主要集中在拉萨、日喀则、江孜、昌都等主要城市,但在各宗谿庄园也有大量半农半工的手工业。特别是有些手工业门类在某些地区成为一些具有特色的传统行业,比如墨竹工卡、澎波、林芝、乃东、札囊、江孜、日喀则、拉孜等地的制陶业;拉孜、日喀则、拉萨等地的藏刀、宗教用品(制香、绘画等);普兰、尼木、林芝等地的木制品(木碗、酥油桶等);山南、昌都、拉萨的造纸业;拉萨、日喀则、山南、工布等地的酿酒业;拉萨等地的印刷业;拉萨、昌都等地的金银器皿;山南、江孜等地的制毯业等。[11](P273)

近代西藏手工业及手工业者是从传统的农牧业中分离出来的,手工业者的身份和地位,虽然逐渐从最下层的“贱民”地位有所上升,但实质上与从事农牧业农奴的身份和地位相当,或更为低下,还没有摆脱三大领主(地方政府、贵族和寺院)的控制,并非自由的手工业者。近代西藏的手工业者大致可分为两种类型:一是脱离农业、离开庄园到城镇专门从事手工业者,他们仍然要向主人交纳人头税或服一定天数的劳役;另一种类型的则是仍在庄园内半工半农者。据上世纪50年代初的统计,西藏从事手工业者大约有8250户,25000人,占西藏总人口约2.5%左右。正因为其社会地位低下和人口、财力少,因此,往往为社会所忽视。在所谓“西藏通”的英人贝尔的著作《西藏的人民(The People of Tibet)》(汉译本作《西藏志》)中,专章讲了“牧人”、“农民”、“本地商业”,而于手工业及手工业者竟然末提及。

关于西藏在城镇从事手工业者的组织,有“行会”,其性质是西藏地方政府管理和控制下的手工业各行业的组织,主要存在于拉萨、江孜、亚东等地。其最早产生于18世纪初第五世达赖喇嘛时,当时在西藏地方政府之下设置一个名为“雪堆拜”的机构,统管手工业,包括九个工种(铜匠、镂刻、铸造、内胎、镶嵌、画工、旋工、木工、铁匠)。这些工种的手工业者和匠人修葺和扩建了布达拉宫。[11](P273)到十三世达赖喇嘛执政时期,手工业行会得到进一步的发展和完善。如在上世纪40-50年代,拉萨至少有五个行会,即泥木石行会(藏语称作“多辛集巴”)、缝纫行会(“索康”)、画雕行会(“进索”)、鞋业行会(“桑假巴”)、五金行会(“雪堆白”),在江孜有织毯业的行会(“错巴”)等。

拉萨五个手工业行会均在西藏地方政府噶厦有关机构,如阿波列空(建设局)等直接管辖下,五个行业的主要负责人勒参巴、仲多等,多由噶厦或十三世达赖喇嘛直接任命,有官衔和俸禄,负责税收、调派差役,统计各行业生产情况、人员变动,评定职称、待遇等。行会另设有相当于领班的乌钦、乌穷以及管理账目、技术、支差跑腿的基巴、基约等,这些职务则多由行会内推选,一般由技艺较好的手工业者担任。

此外,行会所有会员又可分为三种:一种系地方政府所属之手工业者,他们都要向地方政府支差,没有人身自由,一般是每年1-3个月左右,如有特殊情况可随意延长,只付给很低的酬劳;第二种是属贵族或寺院的手工业者,他们除每年要向所属领主交纳人头税(货币)之外,还要支差;第三种是既不属地方政府,又不属贵族的手工业者,则又要交税又要支差,负担最重。不论哪种行会会员,除支差或缴纳货币之后,其余时间则可自由受雇,生产出的产品售出后盈利归自己所有,再不交纳税金。因此,近代西藏的手工业行会,正如有的学者所说:“是政府用以管理、控制手工业者的组织机构,不是维护手工业者利益的群众组织,这同中世纪欧洲出现的行业会不同”。⑤实际上,西藏行会的手工业具有半官方的手工业的性质。

至于谿卡(庄园)的手工业者的情况,以上世纪50年代拉萨西北12公里的东噶宗调查资料为例,此宗岗根布滴及谿卡有1户铁匠、觉布根布甲拉谿卡有2户铁匠、甲拉谿卡有2户铁匠;岗根布有氆氇匠30人;流动的成衣匠;屠宰户14家;有6个榨油作坊等。以上这些手工业者一般没有行会组织,如种贵族或寺院土地的,还必须支差,如未有差地者,则需向领主纳人头税及其他杂税,其余时间劳动所得报酬则归自己。[4](P36-40)

近代西藏手工业的生产工艺,一般说来均系传统的、较为原始的生产技术和方式。生产工具较为简单、原始,如从事缝纫业的工具即针、线,铁匠工作为锤、钳、炭炉、砧子(大块坚石)和牛皮风箱,氆氇匠有一架木制机和羊毛梳子,熟皮张原料用硝石、石炭和毒草等,而且有部分铁制工具,还是从印度或内地购买的。而生产技术是世代传承下来的,虽然有本民族之特色,但是陈旧、保守,效率不高。比如做衬衣、裤子,每天只能做3-5件,每件利润得藏银7两;做藏袍每人每天只能做一件,得工资70-80两。又如制革,一般手工业户,每户每月平均熟皮15张。其中缝纫业,据调查,在1930年左右拉萨已有6台近代缝纫机,到1950年增至13台,但均为拉萨回族所有,藏族从事缝纫业者仍为手工制作,且一般为来料加工。[10](P209)又如造纸手工业中心在工布的“景车宗”,这里所造纸张较好,技术含量较高,但全为西藏地方政府所控制。“民间个体产的纸质量较差,且不够需要,每年还有大批不丹纸输入”。[10](P389)近代西藏手工业生产的落后,还表现在其生产方式上,西藏手工业者基本上是以家庭为单位进行的小规模个体生产,大规模的作坊式的分工和技术根本没有,故其生产质量和数量以及生产率均较为低下,不能大批生产,以满足社会的需求。除个别行业外,一般不雇用工人。而技术含量和工艺水平较高的一些行业,如金银器皿(首饰及佛像等)的制作大多掌握在尼泊尔匠人手中。

西藏手工业的经营方式,大多是自给自足、自产自销。城镇中行会手工业或庄园手工业者的劳动或产品,大多是为满足地方政府、贵族和寺院的需要,有一部分是属来料加工,也有一些属自产自销,如铁器、鞋、皮匠、制帽等。又如制氆氇,据民国在藏的学者估计,“每年氆氇的产量约为五万匹,每匹只够做一件衣服,其中约有五分之二要运到拉萨来,经过染制后再销到西康和青海去,五分之三是由农奴自织自染自用,根本到不了市场上”。[12](P388)但也有的具有特色的产品甚至销售到内地或国外,如藏靴,曾销至康区和印度噶伦堡、不丹,氆氇销售到云南、康区、青海,藏香及一些宗教用品销售到内地藏传佛教流行地区等,但是数量不多,且在外国工业制品的竞争之下日渐减少。

尽管近代(包括民国时期)西藏手工业总的说来是较为落后、原始的,但是随着时代的前进及西藏与外界接触、交往的增多,近代化的工业也有所萌芽。事实上,早在清光绪三十二年至三十三年(1906-1907),清廷任命查办藏事的张荫棠在西藏提倡和实行改革,推行新政,其中主要的内容之一,即发展西藏近代化的工商业,在其咨外务部为西藏议设交涉等九局并附办事草章的奏折中,于“工商局应办事宜”一项,就有“买机器,将羊毛制精细毡毯”,“印度织呢绒洋布、俄国加拉杨器宜购习”等发展近现代工业的措施。[13](P1348)但因张荫棠很快离职,以上的措施并未施行。至清宣统元年(1909),西藏地方政府在拉萨城北扎什(又译作“扎齐”、“扎谿”等)建立一座以水为动力的机器铸造银币、铜币的造币厂。这可能是西藏使用近代机器工业之始。[14](P42)

到1913年十三世达赖喇嘛返回拉萨之后,曾大力推行改革“(新政”),其中内容之一即派遣留学生和引进外国近代工业技术。同年7月,达赖喇嘛借助克什米尔技师额斯巴拉,首先恢复和扩建清末拉萨札什造币厂,制造枪支弹药,后又改作造币厂和印刷厂,铸造银、铜币和印刷纸币。同时,达赖喇嘛还首次派遣四名留学生到英国,分别学习地质工矿、机电、邮电和军事,由四品官龙夏·多吉次仁带领。1921年,四名英国留学生返回,他们对西藏近代工业的兴建有一定的贡献。

西藏地方政府还于1917年建梅吉造币厂,1918年建洛堆金币厂,1922年建夺底造币厂。1924年,从英国留学归来的强俄巴·仁增多杰(学电机者)运回噶厦从英国基尔斯机器厂订购的一部125马力的发电机和一台铸造货币的机器。次年,在强俄巴的带领下,在拉萨夺底建成一座藏式四柱电机房,1927年开始运转发电。到1931年,达赖喇嘛亲自主持将梅吉、洛堆和夺底三个厂合并,并迁到札什,命名为“无限美妙智慧宝库扎什电机厂”,任命扎萨擦绒·达桑占东和亲近侍从土登贡培为该厂负责人。该厂除发电外,还铸造银、铜币及印刷纸币,也仿造英式步枪(因质量太差,不久即停止生产)。1935年,强俄巴将夺底电厂的电通过高压线,输送到拉萨新建的吉布岗小电站,于是八角街贵族、商民群众都安装电灯。⑥此后,擦绒在扎什电机厂内,还建了一个毛纺厂,雇用男女织工约30多人,并从印度购回小型毛纺机,与西藏自制的土纺机一起进行生产,主要产品有花氆氇(名“色章氆氇)”、毛毯等,质量尚佳。[15](P102)

尽管上述民国时期西藏地方近代机器工业不仅数量少,设备也落后,而且大多用于铸造货币,然而它毕竟在西藏近代经济发展中具有一定的意义。

(二)商业与交通

英人贝尔在其著作中,一再说“全藏人民皆不时从事于商业。西藏人实天赋有商人才能者也”。[1](P153,137)商业,在民国时期西藏的经济中确实占有重要的地位,而且得到了一些发展,并有所变化。这与西藏农、牧业存在和发展状况,需要通过交换才能满足农、牧民各自生活的需求,以及西藏政教合一的政治体制,社会各阶层,包括地方政府、贵族、寺院均从事商业贸易等有关。下面从几个方面对民国时期西藏的商业作一简述。

1、市场与商品

这一时期西藏商品的市场,大致可分为两种类型:一是历史上形成的大中城镇,有的是西藏政教的中心或重地,有的是交通发达的枢纽地方,如首府拉萨、后藏的日喀则、江孜、亚东、帕里、聂拉木、吉隆、藏东的昌都等。这些城镇从历史上即是商业较为发展的地方,已形成固定的商业市场,聚集了一批从事商业的西藏商人和外商。他们当中有较雄厚的资本、固定的店铺的大商人,也有一批在市场上摆摊或游动的中小商人。二是广大农村牧区在西藏基巧或宗一级的地方普遍都形成有季节性的集市或庙会,没有固定市场,商品主要是农牧民自产的粮食、畜产品(羊毛、皮张、酥油等)和自产的手工业品,大多是采用物物交换的方式。这种集市是定期的,并且习惯上利用当地的寺庙重大节日,或按季节进行交换。届时各地商贾(包括外商)云集,其中有三分之一以上是农牧民之间的交换,也有三大领主、外商的贸易。这种集市虽是一种较为落后的商品流通形式,但对广大农牧民生活和生产而言,仍有着积极的作用。

在西藏市场上流通的商品种类繁多,大致可分为以下几大类:

(1)农业品,以粮食(青稞、小麦、大麦、荞麦、土豆、玉米等)为大宗,虽然西藏粮食产量和人均粮食不高,但是农牧区产品的交换及每年大量从不丹、锡金、尼泊尔进口粮食(西藏生产的土豆、玉米较少)等原因,使有相当数量的粮食成为商品,进入市场。西藏进口粮食主要从亚东入关,据统计,在西藏和平解放后,1953年进口粮食达2,359,620斤。有学者估计,上世纪50年代初,“西藏投入市场流通的粮食每年约计1700万斤”。[16](P15)

(2)畜产品,包括羊毛、牦牛尾、酥油、皮张、麝香、骡、马等,多为出口商品,其中尤以羊毛为大宗。据统计,上世纪50年代初,西藏羊毛的产量每年约为1000万斤左右,有一半以上为出口之商品。在1913-1933年,西藏羊毛的收购及出口全由地方政府委托代理人邦达昌家族所垄断,1934年后,商人始准许经营,但也为一些贵族、寺院经营的大商号所控制,如邦达昌、三多昌、热振昌及擦珠昌、德尼昌、珠结昌、甘孜商人恩珠昌、昌都商人达萨昌、群珠昌、阿洛昌等。[16](P10-11)至于羊毛出口数量及情况,下面将详细论述。其次,酥油也是市场上重要商品之一。“据1952年有关部门调查,拉萨酥油年营业额为11,530银元,黑河(那曲)营业额为80,000银元,日喀则为10,000银元,三地合计为101,520银元,其时,酥油每克价4银元左右,计25,380克,共177,660斤”。[16](P13)牦牛尾,为西藏的特产,“或运至印度,或经由印度而运销他处。有若干印度庙宇需用此物。”而牦牛毛可制蝇拂,可供骑马行于热带者之用。蝇拂运销于德国为数亦多。[1](P134)

(3)食盐,是西藏市场上重要商品之一,故专门列为一类。在西藏那曲、昌都、阿里等地盛产池盐和井盐,是各阶层人民生活必需品。除了农区群众需要通过市场将自己生产的粮食换回食用盐而外,还有部分食盐喂牲畜。同时,还有相当数量食盐出口到邻近的尼泊尔、不丹、锡金等地,换取粮食。有学者将上述盐与粮的交换称之为“盐粮贸易(交换)”。[17]据1956年编写的《西藏商业调查》一书记载,西藏盐年产量估计在1000万斤左右,其中有420万斤出口至尼泊尔和不丹。[16](P7)

(4)茶与盐一样,是西藏市场上重要商品之一。藏族人民生活中离不开茶,而茶又主要是从四川(川茶茶砖)、云南(紧茶)和印度(印茶)输入西藏各地的。民国时期,虽然印茶入藏,对内地川、滇茶叶入藏销售有很大的影响,但川、滇茶入藏的数量仍然大。据1940年奚伦的统计,每年输入西藏之滇茶约有7000驮,折合为7700担;有人估计这一数字偏低,每年滇茶入藏,在10,000担以上。1944年前后,滇茶入藏则每年为11,100公担。[18]运销康藏之茶,民国初年定额为十万引(每引重百斤,配茶五包,每包计茶净重16斤),销路甚畅,后时有增减,至1939年6月康藏茶叶公司成立,所有康藏茶叶统由该公司经营、承包,茶“自六万九千余引,增至十二万引”。1943年国民政府实行通税,废除引票旧制,茶商得以自由贸易边境。⑦

(5)西藏手工业产品及土特产,也是市场流通商品之一。如前所述,西藏手工业较为落后和原始,其产品主要是农牧民自产自销,自给自足,只有部分的手工业产品才进入商品市场,或成为出口的商品。如氆氇、围腰、长毛被、藏靴、藏纸、石锅、漆器、木碗、藏帽、陶瓷用具、镰刀、犁、锹、马鞍用具、各种藏衣、鞋底皮、藏香、木制家具、酱醋、粉条、牛胶等。此外,还有西藏一些土特产,如各种兽皮(水獭皮、旱獭皮、狐皮、沙狐皮、猞狮皮),各种药材,如麝香、知母、贝母、虫草、黄连、江山荠等。

(6)由西藏境外输入西藏市场的商品,种类繁多。其中,由中国内地四川、云南、青海等地输入的商品,除上述茶为大宗之外,传统的商品还有丝绸、哈达、瓷器、丝带、干果、粉丝、骡马、酱醋、酒等。从国外尼泊尔、不丹、印度等进入西藏市场的商品,则时有变化,如1915-1930年输入的主要有团茶、棉布、礼帽、棉织品、烟叶、铝制品、铁锅、马镫、马掌、铁钉等。1930-1945年间,有棉线、棉花、布伞、棉线袜子、毛巾、皮靴、肥皂、镜子、蜡烛、火柴、铁箱、锁、小刀、化学梳子、煤油、大米、面粉及枪械等。1945年后,则有被面、人造丝、绒布、各种毛织品、牙膏、牙刷、胭脂、化学装饰品、洗脸盆、瓷碗、玻璃杯、热水瓶、筷子、鞋油、电筒、墨水、钢笔、练习本等。[16](P19-20)

西藏真正从事商业的商人,据学者统计,在上世纪50年代,至少不少于3000户,其中如拉萨一地,1951年共有各行业商户1297户,流动资金约7701760(银)元。如按其民族成分划分,上世纪50年代前后总商户2230户中,“有藏商1318户,回商42户,汉商21户,尼(泊尔)商104户,卡赛尔(尼泊尔与藏族通婚的后代)21户,印商724户。”其中藏商占总数的59.1%,人数最多,其次是印度商人,占32.5%。[16](P40-42,24,27,33)回商主要包括由克什米尔、拉达克等地来藏的穆斯林商人及中国内地入藏的回族商人。尼泊尔及卡塞尔商人到藏经商历史悠久,早在清乾隆五十三年(1769)和咸丰四年(1854),廓尔喀(尼泊尔王朝名)两次武装入侵西藏,其借口均与西藏抽取商税有关。

在西藏的汉商主要是北京、四川、云南和甘青诸商帮,经营绸缎、瓷器、玉器、小手工艺品(北京商帮)及茶叶(云南、四川商帮)、骡马、杂货、枪支、酒(甘青商帮)等。在拉萨的北京商帮,开办有“文发隆”、“兴记”、“德茂永”等商号,经营以绸缎为主。云南商帮,在拉萨设有云南会馆,以经营茶叶为主。此外,四川(包括西康)、青海也多有在西藏经商者。[19](P197-201)据1935年入藏的黄慕松报告书中说,汉商“往昔营业状况甚好,金融地位巩固。近来以藏方不时有人来国内购物,所有关税、运输等费,均可取得经过国家之优待,而到藏之后,即廉价倾销。此事影响汉帮在藏市场者至大”。[2](P184)有关印度商人情况,下面将专门论述。

至于人数最多的藏商,势力最大、资本最为雄厚的自然是地方政府官员、寺庙、贵族构成的三大领主,如以三大寺为首的寺院、热振、擦绒、索康(噶伦)、夏格巴等,均派有专人经营商业。因而,形成了近代西藏一些大商号,如邦达昌、三多昌、热振昌、擦绒、桑多昌、喜马伦公司等。据1955年的估计,其中邦达昌、三多昌的资金约100万银元、热振昌(热振事件后)资金约50万、擦绒资金约50万、功德林约70万、索康噶伦约15万、大金寺约10余万等。而西藏商业资金总共约1500万元,其中外商资金约为200万。[2](P40-42)

2、货币与商税

货币是商品交换中的等价物,虽然在近代西藏广大农牧地区仍然采取物物交换的形式,但是货币在商品交换中的作用日益增大。在西藏历史上,商品交换中长期使用碎银,大致到18世纪后,又曾一度使用尼泊尔银币。到清乾隆五十八年(1793),清朝中央政府于西藏铸造银币,面值有一钱五分、一钱和五分三种,正面为汉字“乾隆宝藏”,背面为藏文亦此四字。[20]此后,又铸“嘉庆宝藏”、“道光宝藏”等银币流通。清光绪十九年(1893)英国与清朝签订《中英续订藏印条约》后,东印度公司制造之印度卢比开始在西藏流通,并逐渐通行。清朝又有仿卢比藏元(四川卢比)的铸行。宣统元年(1909),西藏地方政府在拉萨扎什建水力机器造币厂,开始用机器铸币,有银元二种(“桑冈郭母”,意为“一两银元”)、银币二种(“雪阿”,意为“五钱”;“格桑章噶”,值一钱五分)、铜币四种(“噶启介”、“噶阿”、“噶启松”两种)。

至民国时期,1913年十三世达赖喇嘛返拉萨后,恢复扎什造币厂,继续铸造“雪阿”银币及“噶阿”、“噶启松”(俗称“卡冈”)铜币外,开始印制五种面额的纸币(五章噶、十章噶、十五章噶、二十五章噶、五十章噶)。1917年梅吉造币厂建立后,又继续铸造发行“雪冈”、“噶启介”、“噶阿”、“卡冈”四种铜币。1918年,罗堆金币厂建立后,又仿印度金币铸造发行一种名为“色章郭母(意为金元)”的金币,只造了三年即停铸。后又改铸一钱的“雪阿”铜币,直到1928年。1922年夺底造币厂建立后,继续铸造一钱铜币,1926年又开始用机器印制五十章噶套色纸币,一直印刷到1941年,共发行119,000张,计为8,392,500两。

到1931年,梅吉、罗堆、夺底三造币厂合并为扎什电机厂后,继续印制五十章噶的套色纸币。次年,又铸造一种新铜币,民间称为“雪冈撒巴”(意为新雪冈),1933年又铸一种三两银元,名“桑松郭母”(意为三两银元)及一两五钱的银币,名“桑冈雪阿”(意为一两五钱)。1937年热振摄政批准,开始印制面值一百的两套色纸币,此为民国时期发行时间最长、发行量最大(占全部套色纸币发行量的80%)的纸币。1941-1949年,达札摄政期间先后又印制十两和五两套色纸币(1941),五两银币(民间称为“章噶噶布撒巴”,1946-1948年铸),三钱铜币“雪松”、五钱铜币“雪阿”及十两镀银铜币(1947),二十五两套色纸币(1949)。⑧

从上述民国时期西藏地方铸印和发行货币的情况,可看出这一时期西藏地方已基本完成了货币价值符号的过程,各种材料、形制、面值的货币齐全,反映出这一时期西藏地方商业有所发展的事实。但是,西藏货币的发行,特别是纸币的滥印、滥发,既无准备金制度,又无丰富的物质作保证,其结果是造成货币的不断贬值,物价上涨。事实上,这不过是地方政府为筹措军费、购买枪支弹药、解决财政困难的一种方式,是对广大藏族人民的一种掠夺。

西藏征收商税的历史也很早,18世纪时,境外尼泊尔、不丹等地商人入境,就要抽税。清咸丰六年(1856)廓尔喀入侵西藏,最后双方在塔帕塔利(Thapathali)签订的和约(藏尼条约)内第三条规定“嗣后,廓尔喀商民,在西藏不抽商税、路税及他项税捐”。[21](P84-85)到清光绪三十三年(1907)张荫棠查办藏事,成立“甲察列空”(盐茶局),遂开始征收盐、茶、土碱、牛尾、羊毛等五种商税,以后又扩大了征税的范围。至1933年,西藏地方政府又将盐茶局收取部分商税的业务,交给了成立不久的“扎西列空”(即扎西电机厂)管理。截止到1947年,据噶厦颁布的新税法,征税的范围已达119个品目,“在以‘盐茶局’下设之税卡,遍布西藏各地达40余处。设卡的地区主要是沿国境之主要城镇及乡省交界地区的主要城镇”。

其收税的种类有:(1)进出口税。凡从印度进口茶,不丹进口粮食和其他物品,以及出口之土特产,皆于抵达第一道税卡时按商品数量征税。如印度进口茶税率为5%(大部分商品免税),其余税率则时有变化,各地不等。噶厦有时也将一些税卡包租给贵族官员,每年缴纳一定数额的款项。(2)西藏与内地交换的税收。据1948年昌都颁布的商品税率,金绒、皮类等每驮收税金100两藏银、布匹每驮收170两、染料、氆氇、虫草、呢、帽等每驮收170两,盐、酵母等每驮6两,肥皂、冰糖、酒、铁器等每驮收15两等。(3)摊贩、小商的征税。西藏地方政府一般对坐商不收营业税,对小商摊贩则收差役性质或地皮性质之税。如上世纪50年代初,拉萨每摊贩每年给朗仔厦(拉萨市政府)交地皮税1钱5分藏银,此外还有各种杂税,大约占其全年营业额的7.4%右。[22](P144-146)

3、交通与运输

民国时期西藏的交通和运输仍然十分落后,近代的公路、铁路一无所有。上世纪30年代,仅在拉萨至罗布林卡有一小段行驶汽车的公路,有两辆进口的小汽车,分别由十三世达赖喇嘛和土丹贡培使用。其余西藏所谓的“道路”,也只是骡马能通行的小道而已。因此,当时的交通运输工具主要是牲口,如骡、马、牛、驴、羊群(主要在阿里地区),也有少量的车。有些地方,如藏南边境地区因无牲口所行之道路,而只有靠人力背运。而雅鲁藏布江等水运工具,也仅有皮筏、小划船渡人、马而已。由墨竹工卡经拉萨到江孜,则可用小划行驶。[2](P89)

骡马是当时商品长途运输的主要工具,云南、四川、青海各商帮均有“骡帮”,除自运外,还替人驮运,收取运费。正因为如此,运输费用极高,据1940年入藏主持十四世达赖喇嘛转世坐床的吴忠信的报告中说:“由海道入藏,沿途均为现代交通工具,行旅甚便,惟一过锡金入藏境后,亦须使用乌拉牛马,计二十一站而抵拉萨,共力价亦与上同”。[2](P190)又据1951年的统计,由拉萨至噶伦堡(全程800多里)用骡马驮运(每驮120多斤),运费要39.80银元一驮,折合今人民币59.20元,以当时大米价折算,运输费占售价的70%。[23](P144)

至于交通道路,无论西藏境内或与境外的道路都是历史上长期以来形成的。下面简述之西藏通境外的道路(1935年黄慕松奉使入藏册封并致祭达赖大师报告书中所记西藏道路)最能代表民国时期的情况[2](P87-89):

(1)通内地道路有四:

一是“由四川经康定、甘孜、德格,渡金沙江,入昌都,赴拉萨”,此即黄慕松入藏时所走的道路,报告中有其详细行程表。此道即川藏之“北道”,“此路山少,人烟亦稀,地方尚安静”。

二是“由成都经康定、巴安(今四川巴塘)、理化(今四川理塘)⑨,到昌都,入拉萨”,清代驻藏大臣及军队多由此入藏,又称为“南道”。1929年国民政府特使刘曼卿入藏,即走此路。“此路山较多,人烟稍稠密,但人民强悍,匪风甚盛”。

三是“由青海西宁经塔里木河(应为柴达木河)、黄河发源地,越当拉岭,到旁多城,入拉萨”,此为青海入藏传统道路之一。“沿途草木繁茂,山川纵列,行入稀少,所谓草地是也。北平、甘肃贸易商人均取道于此”。

四是“由云南昆明或其他地方经丽川(应为“丽江)、中甸、阿敦子,过宁静,到昌都,入前藏拉萨”。此也是自唐代以来云南入吐蕃主要道路之一。“此路多系西康、云南商人取道之地”。

(2)通印度之道有二:

一是“由拉萨经江孜、帕里,到亚东,越龙头山,到喀伦堡(今译作噶伦堡),计程二十一站”。此为英印官员、商人入藏的主要道路。黄慕松返程即经此道。

二是“由拉萨经江孜、帕里,越纳都岭、昌谷,到哲孟雄(锡金,时已为英国所控制)都城江都(今甘托克),山陡而平,英人在山脚中下已筑有汽车路,为印藏交通往来孔道,但在阴历一至四月大雪封山,即不易通行”。

事实上,黄慕松报告中,此通印度二道及下述通尼泊尔、不丹之道均可通印度,且其漏记一条传统通印的重要道路(也是重要的商道),即从拉萨西行至阿里,到拉达克,再到克什米尔及印度。

(3)通尼泊尔之道。“由拉萨经江孜,到札什伦布、定日、聂拉木,到尼都加岛曼图(今译作加德满都)”。

(4)通不丹之道。“由阿拉萨(至)帕里,越米咱里山入尼境,到布那克哈(廷布)”。

(5)通新疆之道有二:

一是“由拉萨经达木、隆马绒、那克藏、萨里、巴喀尔,到新疆于田、和田”。此路系由拉萨向北经达木蒙古后,向西经腾格里海(纳木错)、阿里地区(今阿克赛钦),再北至新疆于田、和田。

二是“由拉萨经隆马绒、公占、翁波、于喀尔、古鲁克(古格),到新疆各地”。此系由拉萨向西南经阿里,再经班公湖北上入新疆的道路。

与交通密切相关的西藏邮电业,在民国时期获得一些发展。根据清光绪三十四年(1908)中英签订的不平等的《中英修订藏印通商章程》条约的有关规定,英国取得了在西藏兴办邮政(包括电报)的权利,并规定“一俟中国电线已由中国接修至江孜,英国可酌量将由印界至江孜之电线移售予中国(第六款)”;“驻寓西藏现在已开及将来新开各商埠之英国商务委员,得安排往来印边界传递邮件所用传递夫役,于凡所经过之处,应由地方官尽力相助,与藏官所用传递之夫役受一律保护(第八款)”。[24](P496)此为英国在西藏筹办近代邮电之始。

西藏本身的邮政,也在清末由清政府开办,宣统元年至二年(1909-1911)在拉萨设邮政总局,在日喀则、江孜、帕里、亚东设分邮局,“全年经办的邮件共23,600件,故每一邮局每日收发的邮件仅十余件而已。”[25]1912年民国政府建立后,十三世达赖喇嘛遂在西藏自行筹办邮政,发行邮票(1912-1913年初版邮票六枚、1914年增版印初版高值两枚、1933年又印有齿和无齿邮票多枚),设总局于拉萨。又据1913年6月17日暂代亚东税务司事宜的汪曲策忍致英亚东总税务司安格联(F.A.Aglen)函称:“最近西藏当局在拉萨与江孜之间建立独立邮政服务设施,其间距离为一百五十英里,发行十一种不同价值的、标有藏英两种文字邮票,除纸张外,全由西藏印制。邮政服务设施不成系统,工作效率甚低。现附上西藏邮票数枚供阁下审视”。[26](P1207)邮政干路有五:“一为中路,由拉萨至穹科至扬则,由尼尔、曲水、江孜、帕里(帕克里)、干坝(康马)、亚东,以达印度的噶伦堡老人岭,直通印度。二为西路,由江孜至札什伦布。三为南路,拉萨至北印度,与那里的英国邮路衔接。四为东路,由拉萨至昌都,昌都以下分两路,一由武成至宁静,一由武成至同普。五为北路,由拉萨至那曲(拉克楚加)……全长计一万余公里”。开办业务有普通、挂号、小包裹及汇兑四种。[25]而通邮地区几乎覆盖西藏主要大中城镇。但是,由于当时西藏驿传交通落后,没有近代的铁路、公路,仍然是使用过去驿站办法,骑马传递,效率颇低。

至于近代电报、电话的通信设施,大约在民国初,英国已完成架设由印度到西藏江孜的电线,设邮政、电报局。1914年西姆拉会议期间,英国代表与西藏地方政府代表夏扎背着中央民国政府代表签订的《英藏通商章程》中,允许英国永远保持在西藏长期拥有电报、电话线路的特权,无需按1908年章程在中国电线架至江孜时,英国将印度边界至江孜的电线移售给中国的规定。1922年8月,因贝尔入藏活动,促使英国将电报线由江孜延伸到了拉萨,并在拉萨建立了一个电话系统,联结罗布林卡至布达拉宫,达赖喇嘛与噶厦官员从此使用电话。而由江孜至拉萨一线的电报则由西藏管理,由英人培训藏族人员操作,在拉萨设电报局(与邮电局在一起,即丹吉林第穆呼图克图寺院旧址)。1935年入藏的黄慕松报告中,也说“至电报、电话,可谓英人为便利其商业及易通藏情而设。江孜以北至拉萨,属藏人范围;江孜、帕里至亚东关,归英人经营”。[2](P87)这应是西藏近代邮电事业的开端。

到1935年,黄慕松入藏时,曾携有一部无线电台装备入拉萨,11月黄慕松返回后,留刘朴忱、蒋致余驻拉萨,将此部无线电台也留于拉萨,归国民政府交通部管辖。西藏地方政府向中央发电免收报费。这部电台在以后西藏与内地联系中发挥了巨大的作用。1942-1943年,美国战略情报局和中央情报局派遣的托尔斯泰(I.Tolstoy)为首的赴藏代表团,因噶厦的请求,通过美国政府无偿向西藏提供三套无线电台设备。[27](P126)英国则早在1919年,得知日本正积极谋求在全中国(包括西藏)建立无线电通信工程后,有关方面再次提出向西藏提供两部无线电台的建议,一部准备安装于拉萨,另一部安装于昌都。但是,直到1944年英国派遣驻锡金官员古德尾随国民政府派驻拉萨的沈宗濂出访西藏,大肆活动,在其离藏后,英国遂援例要求其驻江孜商务代表移住拉萨,在代表处也设立无线电台。[28]同时,西藏向英国购置无线电机四部,由英人架试并训练报务员。[29](P260-261)从此,中国中央政府、英国和西藏地方均在拉萨设置无线电台。到1949年后,西藏地方政府为阻挡中国人民解放军进军西藏,在昌都地区也设置了一部无线电台,聘用英人福特为报务员。

三、西藏地方与英印的贸易及其影响

(一)民国时期英藏贸易的增长及其特征

早从18世纪以来,英国采用各种手段(包括战争)打开了中国西藏的通商的大门,通过强迫清政府签订一系列不平等条约,攫取了免税、治外法权等一系列通商的特权,开关亚东、江孜、噶大克,建立商埠,掠夺工业原料(如羊毛等),倾销工业产品等,使西藏半殖民地化逐渐加深。这种情况到民国时期更是有增无减。1914年7月3日,英国诱迫西藏地方政府代表在《西姆拉条约》和秘密的《英藏通商章程》上签了字。尽管这两个条约根本没有得到中国中央政府的签字和承认,甚至英国政府也不认为这两个条约是合法有效的,因而不敢将其公布。但是,英国却以这两个条约为依据,扩大了对西藏的经济掠夺(见表1)。

从表1看,在民国政府成立的前一年(1910-1912),亚东商路藏印贸易总额为2,018,840卢比,到1914年英藏秘密签订《英藏通商章程》后一年(1914-1915),即增至2,614,785卢比。到1924-1925年,亚东商路印藏贸易总额竟增至7,264,760卢比。其中除去商人携带的金银货币额,实际商品交易额为5,322,260卢比,十五年内增长了200%左右。

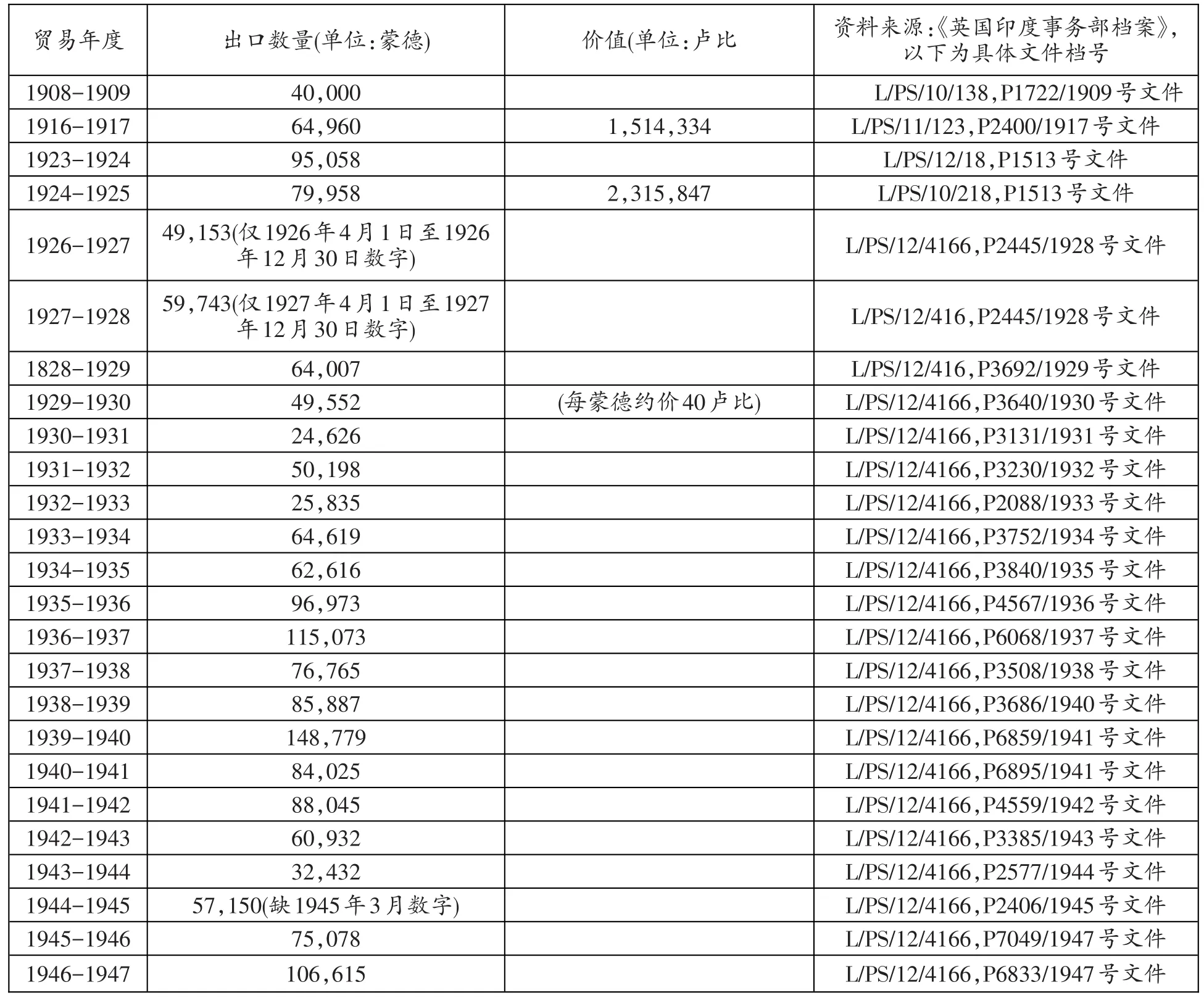

民国时期英印从西藏进口的商品,仍然是工业原料,以羊毛为大宗。如1911年前十年里,英国经亚东商路进口的西藏羊毛数量大约在40,000至45,000蒙德。⑩民国以后,西藏羊毛几乎绝大部分都出口印度。其中亚东商路的年出口量约在80,000蒙德左右,[31]最高年份达148,779蒙德。以下为英国官方对1908-1947年西藏羊毛经亚东商路出口至印度数量的统计(见表2)。

表1:1910-1925年亚东商路藏英(印)贸易统计表(单位:卢比)

表2:1908-1947年亚东商路西藏羊毛出口印度数量统计表[30](P449-450)

从表2看,民国时期西藏输出至印度的羊毛数量,每年度有所变化,但总的趋势是不断增加,其中最高一年(1939-1940)达148,779蒙德,一般每年也在60,000至80,000蒙德以上。又据1935年入藏的黄慕松报告中统计,“每年由南路运印者(指羊毛一项)约在六七万驮左右(每驮两包,每包六十斤)”,即约为360万至420万公斤。[2](P181)这些羊毛主要产自藏北及藏西部地区,其中西藏西部羊毛经过拉达克销售到克什米尔及北印度,这乃18世纪以来传统的贸易。当时闻名世界的“开司米(克什米尔)披肩”就是以西藏西部羊毛织成的。1914-1915年,西藏西部对印度进出口总额为2,500,000卢比,其中进出口额各占一半,羊毛占西藏方面出口商品总值80%,按每蒙德羊毛价格为20卢比计算,仅西藏西部每年输入印度的羊毛当在40,000蒙德以上。[32]

在民国时期,除羊毛外,西藏向英印出口的商品还有农牧土特产品,如牦牛尾、皮张、紫胶等也有所增加。如1916-1917年,经亚东到印度的西藏牦牛尾达1,268蒙德,价值66,718卢比。[33]1924-1925年,经亚东出口至印度的皮张价值为80,256卢比,牦牛尾价值69,830卢比,紫胶价值68,230卢比,均比民国以前有较大幅度的增长。[34]以上三项产品共占当年经亚东出口至印度西藏产品输出总额的8%。如果再加上西藏当年输出到印度的羊毛价值2,315,847卢比,四项产品的价值额共占该年经亚东出口至印度商品值总额2,528,579卢比中的90%。[35]由此可知,西藏已成为英印轻工业重要的原料供应地。

英属印度的一些大贸易公司,如卡茨曼达斯·珀鲁克·钱德公司(The Firm of Kachmamdas Puruk Chand)为了在西藏搜售羊毛,在江孜、亚东等地建立分公司[36];拉茨曼达斯·兰姆钱德公司(Lachmandas Ramchanbra)、珀鲁克钱德·列克米钱德公司(Purukh chand and Lekhmichand)等,则雇佣大批西藏商人作为其代理人,深入西藏各地,用低价收购羊毛及土特产。[37]1933年英国迫使西藏取消羊毛的专营权后,英印大贸易公司凭借其雄厚资本几乎垄断了西藏羊毛及土特产品的贸易。如1929-1930年度,拉茨曼达斯·兰姆钱德公司和珀鲁克钱德·列克米钱德公司两家收购的西藏羊毛达40,993蒙德,占当年经亚东至印度羊毛总额(49,552蒙德)的80%以上。[38]因此,这些英属印度的大贸易公司从中获得了高额利润,如在1926-1927年度,它们在日喀则、江孜以每蒙德16-18卢比的低价收购羊毛,运到噶伦堡后,以每蒙德35卢比高价出售,除去运费,纯利润70%以上。[39]至于从噶伦堡再将羊毛等土特产品运到英国和世界各地销售,其利润则更为增加。

民国时期,英印向西藏输入的商品基本上仍是工业制品。如1924-1925年度,印度经亚东输入西藏的棉纺织品价值855,979卢比,毛纺织品价值282,550卢比,丝织品价值300,122卢比,仅此三种商品就占当年印度输入西藏商品总额(2,793,681卢比)的41%。[40]其余输入西藏的商品也多是金属制品、火柴、五金百货等工业产品,以及茶叶、烟草(此为西藏明令禁止入口商品)。关于印茶,民国初在藏销路不旺,因其茶藏民不习惯饮用,且滇茶由海路入藏销售尚可。但至上世纪40年代后,印茶改良,仿川、滇茶制作,藏民渐多饮用,且滇茶由海路入藏多受阻,故印茶入藏增多,销路畅旺。[41](P35-36)

向西藏出售武器弹药,也可算是英印政府向西藏输入的一种特殊商品。民国时期英国为支持西藏地方对抗中央,向川康、青海进攻,多次出售武器弹药给西藏。据不完全的统计,在1932-1942年及1947-1950年间,噶厦用于购买英国武器弹药的开支共计4,556,506卢比,平均每年约160,000卢比,约占噶厦外汇财政支出的40%左右。实际情况,应超过这个数字。[42]因此,噶厦长期为此负债于英国。由于英国轻纺工业需要西藏大量的原料羊毛,致使印度方面与西藏一般商品贸易中往往有一定数量的赤字,出售武器弹药也有利于平衡贸易赤字。此外,英印向西藏还输入机电器材设备。从1931年起,噶厦平均每年用于购买印度机电器材设备费用,约为170,000卢比,约占其每年外汇支出的45%左右。这些机电器材设备,用于西藏造币厂、发电厂等设施。[42]

总之,从上述民国时期藏印贸易的增长以及进出口商品的分析可知,英印向西藏倾销的是工业制成品,而输入的则是羊毛等轻工业原料,这仍然是这一时期藏印贸易的特征,也即是西藏半殖民地化加深的经济的特征。

(二)藏印贸易的影响

民国时期藏印贸易的增长及西藏地方半殖民地化经济的加深,对中国(包括西藏地方)的影响和后果至为严重。其中最为严重者,莫过于它严重削弱了中国内地与西藏地方历史上长期形成的紧密的经济联系,使西藏经济在很大程度上依附于英国,从而在政治上严重损害了中国领土的完整、传统汉藏之间的亲密关系,以及中国对西藏的主权。关于此,当时国民政府也有所认识。1935年12月21日,国民政府蒙藏委员会致函川、青、滇、康(西康建省委员会)中,说:

查西藏与边区各省商务关系,在昔本甚密切。由内地入藏之货,如川滇之茶、糖,苏杭之绸缎,北平之佛教及法器饰物,江西之瓷器,皆为藏人所乐用;由藏输出之货,如毛皮、麝香、药材等类,销路亦广。商贾贸易甚为繁盛,民族情感因以敦睦。

鼎革以还(即民国建立以来),情势变迁,在藏汉商多数被迫出境,藏商亦裹足不来内地。西藏与边省商务,除茶叶一项尚能源源畅销外,其余货物均被英印起而垄断。加以频年康藏多事,盗贼充斥,即茶叶一项销路亦远不如前。影响所及,不但西藏经济之权操于外人之手,且使边省与西藏关系日渐隔绝。[43](P248)

1944年10月14日国民政府财政部贸易委员会官员赵恩钝在一份致贸易委员会报告中,说得更为透彻:“西藏与内地经济之联系,其重要性远在政治以上,而经济关系之转变,则又以边茶与羊毛二者为其关键。”[43](P341)

尽管上述西藏与内地经济关系削弱的原因是多方面的,但是英国对西藏经济的垄断和掠夺则是主要的原因。据英国官方收集的情报资料,在1913年,汉藏贸易额还比印藏贸易额大约高一倍:即1913年英印孟加拉省等地与西藏贸易总额为134,000英镑,由四川康定入藏的贸易总额为263,313英镑,两者相差一倍左右。[32]可是到1914年后,情况发生了较大的变化。如1924-1925年度,英印经亚东输入西藏商品交易额达5,332,260卢比,比1913年英藏贸易总额(1,692,299卢比)增加了约四五倍,而同期的汉藏贸易不仅没有增加,反而大量减少。据1943年国民政府财政部视察员李如霖致财政部贸易委员会报告说:“边区贸易,年来渐就衰零,即以茶、毛而言,边茶向销康藏各地,每年数十万包,近受印茶倾销影响,减至十万以内,羊毛尤被印度吸收,每年入关者极少;以是康藏商民,与内地之关系渐疏,对国家之感念益薄”。[43](P307)

1924年后,中国内地商品有部分改由海路先到印度,再由印度转入西藏。据1926年英驻江孜商务委员的年度报告中说:“由于通往中国的陆路商道不靖,大量中国货物是由海路经印度进行”,运销西藏的。[44]1935年入藏的黄慕松报告书中,也说:“盖因康藏交通不便,年来战事时起,内地货物多改海道入藏,因之无论英印、日、内地各货物大半由亚东关进口,经江孜分转各地”。[2](P86)1933年十三世达赖喇嘛圆寂以后,至抗日战争爆发,西藏与内地贸易因种种原因稍有恢复和起色[45](P417-418),但英印商品仍充斥西藏地方。这种情况必然使西藏与内地的经济联系严重削弱,而更加依赖于英国,从而影响到中国对西藏主权的行使,也严重损害了内地邻藏各省的经济利益。这种情况一直继续到1951年西藏和平解放以后,才开始改变。

其次,英印对西藏贸易的垄断和掠夺,严重损害了西藏地方政府的经济利益和财政收入,并给西藏社会带来严重后果。早在清光绪三十二年(1906),英国强迫中国签订的《中英续订藏印条约》中,规定了英印商品入藏概不抽税(附《拉萨条约》第四款),从而取消了原西藏传统收取什一税的惯例。民国以来,随着藏印贸易的增加,西藏地方仅在这方面的财政损失就十分巨大。如按1924-1925年度由亚东输入英印商品价值总额2,792,681卢比计算,此年西藏仅亚东商路就损失入口税约280,000卢比(总额的十分之一),这还不包括印度从西藏部入口商税的损失。此年度情况如此,按年累计西藏地方财政损失更为巨大。与此相关的是,中国内地输入西藏的茶及其他商品,因印茶及藏边形势等原因,在民国时期大幅度减少,西藏的税收也大幅度减少。如西康茶叶(炉茶)入藏税率为二十之一,如上所述,由原来销藏的数十万包,减至十万以内,则西藏损失此项茶税也是很可观的。特别是西藏地方政府多次向英国购买武器弹药,扩军备战,因而负债累累。

以上种种情况,使西藏地方政府财政陷入困境,于是只有加重对广大农奴的剥削,增加各种捐税,甚至对贵族、寺院也不放过。1923年,九世班禅额尔德尼北上入内地,其直接的原因,即噶厦一再加征班禅额尔德尼领地租税徭役。因此,可以说,英印对西藏的贸易,即经济上的掠夺,是近代西藏人民生活水平下降的重要原因之一。

第三,近代印藏贸易的发展,促使西藏上层中一部分逐渐转化为英国的买办和亲英派核心,这是半殖民地西藏经济发展的结果之一。民国以来,随着印藏贸易的增加,一些原从事汉藏贸易的贵族、商人和寺院也参与印藏贸易,或向印度贩运羊毛及土特产,或成为英印大公司的代理人,于藏地经营英印商品,从而集聚了大量财富,逐渐变成西藏政坛上人物。如前面多次提到的邦达昌家族,曾一度承包了西藏羊毛出口贸易,其家族中的邦达养璧曾任西藏地方政府负责藏印贸易事务的亚东总管。又如擦绒·达桑占东,曾先后担任藏军总司令、噶伦,有札萨头衔,曾主管扎什电机厂,并积极参与印藏贸易,逐渐售累了大量财富,成为西藏最富有的人之一。其余如贵族柳霞家族、桑珠家族、拉鲁家族、索康家族,以及一些大寺院等,均卷入印藏贸易,从中获取了大量财富。由于他们的经济利益已与英国的利益紧密结合在一起,因此他们当中大部分人均倾向于英国,成为民国时期西藏“亲英派”的核心。

[注释]

①黄万纶编著:《西藏经济概论》,1986年西藏人民出版社版;俞允贵等:《西藏产业论》,1994年中国藏学出版社;多杰才旦、江村罗布主编:《西藏经济简史》,1995年中国藏学出版社;狄方耀著:《西藏经济学导论》,2002年西藏人民出版社版等。

②参见以下所引论著,此处不再一一列出。涉及民国时期西藏地方经济的论文,笔者仅见有苏发祥《论民国时期西藏地方社会与经济》(载《中央民族大学学报》1999年第5期)一文,内多论述当时西藏的社会制度(封建农奴制),涉及经济内容也不多。

③中国第二档案馆、中国藏学研究中心合编:《奉使办理藏事报告书》内《黄慕松奉使入藏册封并致祭达赖喇嘛报告书》,1993年中国藏学出版社,第86页。但民国时期西藏总耕地面积,因无确切统计资料不得而知。

④有关西藏农奴制的研究,国内发表论著甚多,本文不展开讨论。

⑤以上关于行会的论述,均参见上外诺布旺丹:《西藏手工业及其行会》、李坚尚:《西藏手工业的历史考察》。

⑥见唐麦·顿珠次仁《西藏拉萨初建水电站的尝试》,载《西藏文史资料选辑》第5辑,1985年内部发行,第35-36页;强维巴·多吉欧珠:《先父点燃了西藏第一盏电灯》,载《西藏文史资料选辑》,第8辑,1986年内部发行。

⑦余荈:《康藏饮茶风尚》,载《边政公论》第3卷第11期(1944年11月出版)。关于内地与西藏茶等商品的贸易下面还将论述,此不赘述。

⑧以上民国时期西藏地方铸印货币的情况,引自肖怀远《西藏地方货币史》,第42-54页。

⑨此处应为先经理化,再至巴安,过金沙江,到昌都。

⑩IOR(英国印度事务部档案馆),L/P&S/10/138,P1722/1909号文件。“蒙德”(Maund,亦译作“扪”),印度的一种重量单位,一蒙德折合英制82.28磅,公制37.35千克。

[参考文献]

[1]柏尔(或译作“贝尔”,Charles Bell)著,董之学,傅勤家译.西藏志(原名The People of Tibet)[M].北京:商务印书馆,1940.

[2]中国第二档案馆,中国藏学研究中心合编.奉使办理藏事报告书[M].北京:中国藏学出版社,1993.

[3]西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编.藏族社会历史调查(四)[M].拉萨:西藏人民出版社,1990.

[4]西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编.藏族社会历史调查(一)[M].拉萨:西藏人民出版社,1990.

[5]西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编.藏族社会历史调查(五)[M].拉萨:西藏人民出版社,1990.

[6]黄万纶.西藏经济概论[M].拉萨:西藏人民出版社,1986.

[7]狄方耀.西藏经济学导论[M].拉萨:西藏人民出版社,2002.

[8]西藏社会历史调查资料丛刊编辑组编.藏族社会历史调查(三)[M].拉萨:西藏人民出版社,1990.

[9]蒙藏委员会编.西藏内情及其对外关系研究报告[A].张羽新,张双志编纂.民国藏事史料汇编(第18册)[M].北京:学苑出版社,2005.

[10]李坚尚.西藏手工业的历史考察[A].中国社会科学院民族研究所等编著.西藏的商业与手工业调查研究[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[11]诺布旺丹.西藏手工业及其行会[A].中国社会科学院民族研究所等编著.西藏的商业与手工业调查研究[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[12]]李有义.今日的西藏[M].天津知识书店版,1951.格勒等编.李有义与藏学研究[M].北京:中国藏学出版社,2003.

[13]吴丰培编辑.清代藏事奏牍(下).北京:中国藏学出版社,1994.

[14]肖怀远.西藏地方货币史[M].北京:民族出版社,1987.

[15]甘典.我所了解的擦绒·达桑占堆其人[A].西藏文史资料选辑(第5集)[M].1985.

[16]李坚尚.西藏的商业和贸易[A].中国社会科学院民族研究所等编著.西藏的商业与手工业调查研究[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[17]安新固.西藏的盐粮交换[J]西藏研究,1982(3).

[18]谭方之.滇茶藏销[J].边政公论,1944(11).

[19]邢肃芝(洛桑珍珠)口述,张健飞、杨念群笔述.一个汉人喇嘛的口述史[M].北京:三联书店版,2003.

[20]《卫藏通志》卷十《钱法》.

[21]王铁崖.中外旧约章汇编(第1册)[M].北京:三联书店版,1957.

[22]1959年拉萨市场调查组编写.西藏地区市场资料(摘录)[A].中国社会科学院民族研究所等编著.西藏的商业与手工业调查研究[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[23]西藏地区市场资料[A].中国社会科学院民族研究所等编著.西藏的商业与手工业调查研究[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[24]王铁崖.中外旧约章汇编(第2册)[M].北京:三联书店版,1959.

[25]王珏.西藏邮政杂考[J].中国藏学,1990(1).

[26]中国第二历史档案馆,中国藏学研究中心合编.西藏亚东关档案选编》(下册)[M].北京:中国藏学出版社,2000.

[27](加拿大)谭·戈伦夫著,伍昆明,王宝玉译.现代西藏的诞生[M].北京:中国藏学出版社,1990.

[28]陈锡璋遗作.西藏从政纪略[A].西藏文史资料选辑(第3辑)[C].1984年内部发行.

[29]沈宗濂复查藏方新购无线电机事致吴忠信电(1944年9月7日)[A].中国藏学研究中心、中国第二历史档案馆合编.民国时期西藏及藏区开发建设档案选编[M].北京:中国藏学出版社,2005.

[30]周伟洲.英国俄国与中国西藏[M].北京:中国藏学出版社,2001.

[31]IOR,L/P&S/12/4166,P3690/1927.

[32]A.Lamb,The Mcmahon Line,1904-1914,London,1966,PP629-630.[33]A.Lamb,British and Chinese Central Asia:The Road to Lhasa,1767-1905,London,1960.PP341-346.

[34]IOR,L/P&S/11/123,P2400/1917.

[35]IOR,L/P&S/10/218,P1531.

[36]IOR,L/P&S/10/857,P304/1925.

[37]IOR,L/P&S/12/4166,P3690/1927.

[38]IOR,L/P&S/12/4166,P3640/1930.

[39]IOR,L/P&S/12/4166,P3690/1927、P2080/1926、P3640/1930.

[40]IOR,L/P&S/10/218,P1531号文件.

[41]格桑悦希为印茶销藏事致吴忠信函(1944年7月4日)[A].中国藏学研究中心,中国第二历史档案馆合编.民国时期西藏及藏区经济开发建设档案选编[M].北京:中国藏学出版,2005.

[42]中国人民银行西藏自治区分行金融研究所.西藏地方政府近代金融机构——造币厂[J].西藏金融,1989(3).

[43]中国藏学研究中心,中国第二历史档案馆合编.民国时期西藏及藏区经济开发建设档案选编[M].北京:中国藏学出版,2005.

[44]IOR,L/P&S/12/4166,P2080/1926.

[45]西康调查组组长唐磊等呈报康藏情势并附陈经济方式筹藏意见[A].中国藏学研究中心,中国第二历史档案馆合编.民国时期西藏及藏区经济开发建设档案选编[M].北京:中国藏学出版,2005.

[责任编辑顾祖成]

[校对梁成秀]

中图分类号:F129.6

文献标识码:A

文章编号:1003-8388(2016)02-0001-16

收稿日期:2015-09-26

作者简介:周伟洲(1940-),男,广东开平人,现为陕西师范大学中国西部边疆研究院教授,主要研究方向为中国民族史、藏族史、中外关系史。