基于资源城市创新的集群生态系统结构与运行:以枣庄为例

2016-06-23于喜展隋映辉

于喜展,隋映辉

(1.山东科技大学,山东 青岛 266590;2.青岛社科院,山东 青岛 266071)

基于资源城市创新的集群生态系统结构与运行:以枣庄为例

于喜展1,隋映辉2

(1.山东科技大学,山东 青岛 266590;2.青岛社科院,山东 青岛 266071)

摘要:国内外城市转型发展的实践表明,能否立足于本地资源优势、依托城市创新系统建立和发展产业集群生态系统是资源型城市实现转型发展的关键。为此,以山东枣庄发展煤化工产业集群推动城市转型为例,在对其基础条件和创新条件进行分析的基础上,提出了基于城市创新的产业集群生态系统概念,构建了以产学研府介等为主体的“两层四群”互动网络结构模型。通过分析各主体间的相互作用关系并结合城市转型的实践,建立了包括技术引进、组织联合攻关、建立产学研基地、引进和培养高科技人才等相应运行方式,进而提出了通过科学规划产业集群、建立分工协作网络、完善科技创新体系及社会服务体系等促进系统有效运行的保障措施。

关键词:资源城市创新;集群生态系统;“两层四群”;运行方式

纵观国内外城市的转型发展实践,能否依托城市创新构建和发展集群创新生态系统是转型成功关键所在。国外一些资源型城市,如德国的鲁尔、英国伯明翰、法国洛林等能够成功转型,依托于城市创新的产业集群生态系统的创建与发展居功至伟。为了避免再走重复依赖资源要素的低端发展道路,资源型城市转型过程中,需要以创新作为推动转型发展的根本动力,把战略转型与自主创新相结合,建立产学研府介为主体的集群创新系统,把培育战略性新兴产业作为发展替代产业、优化产业结构的突破口,培育发展特色产业集群,形成协调互动、良性发展的集群创新生态系统;并以此作为战略高地和产业高地,以点带面,带动整个区域经济发展和竞争力提升,从而实现城市转型可持续发展。典型资源型城市——枣庄在转型发展过程中,立足于本地资源优势,选择煤化工作为支柱代替产业之一,通过科学规划,重点培育和发展煤化工产业集群,吸引国内外企业、科研机构,联合高校、科研院所创建中试基地和技术开发机构,形成了由产学研府介等为主体的集群创新生态系统,优化配置创新资源,逐步推动城市转型发展。

1产业集群生态系统创建条件

实践证明,资源资源型城市转型发展过程中,培育和发展接续替代产业要立足于本地资源,依托自身优势因地制宜地进行。枣庄市根据对现有产业基础及其发展前景进行分析,认为煤化工是当前极具发展优势及潜力的产业之一,且从全国范围来看,煤化工也是国家确立的十二个重要发展产业之一,因而给予重点扶持、优先发展。枣庄市是经国务院批准的资源枯竭转型城市试点之一,可获得中央、省在政策、资金、产业发展等方面更多的扶持和帮助;且拥有利于煤化工产业发展的核心技术、建立了较完善创新体系。在此基础上,通过科学的论证,枣庄市选择了发展煤化工产业作为转型的突破口,作为调结构发展的龙头主导产业来培植,从而推动产业结构由卖燃料向买原料调整,从资源开采单一发展向多产业方式转变,逐步实现“传统产业新型化、支柱产业多元化、新兴产业特色化”,推动城市转型发展。

1.1基础条件

枣庄市交通运输便利,资源丰富,在水资源、交通运输、发展环境方面,具有很强的发展煤化工产业集群的基础优势[1]。

1)水资源丰富。煤化工产业耗水较高,而枣庄地处富水区,拥有5座大中型水库,且离微山湖、南水北调工程等水资源较近,可满足产业发展需求。

2)煤炭资源充足。煤炭地质储量分布较广,已探明煤矿区约98处,年原煤产量约6000万t,且兖州、徐州、淮北、淮南等煤矿靠得较近,拥有良好的资源基础。

3)市场区位突出。枣庄市拥有良好的区位优势和便利的基础条件:京沪铁路及高铁、京福高速、104国道穿境而过,煤化工园区可通过专线连接到京沪铁路;靠近海港,距离日照、连云港等均在200km范围内;且有近百公里京杭大运河贯通。便利的交通条件,可保证煤化工产品在较短的时间内运抵华东、华南等地。

4)发展空间广阔。政府已预留两大块土地近5000亩可满足煤化工项目建设的需要。

1.2创新条件

1)重点培育创新主体。由于煤化工产业专业性强,集较多工艺于一体,枣庄市通过打造产学研府介结合的创新体系,不断地提升自主创新能力。沿产业链上下游方向重点培育龙头企业:鲁南化肥、国泰化工、新能凤凰等煤化工企业,枣庄矿业、中泰、辰龙、丰源、王晁等煤炭企业,盛隆焦化、海化煤业等煤焦化为企业[1]。引进或成立高校及科研机构:以鲁南化肥厂等企业为主,对外联合清华大学、华东理工大学、西南化工研究院等,共同组建水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心、鲁南煤化工工程技术研究院;在枣庄学院、枣庄职业学院分别建立煤化工学院、煤化工系等。

2)拥有领先的煤化工技术。在发展煤化工的过程中,注重引进先进技术工艺,提高生产装备水平,同时积极开展科技攻关,增强自主创新的能力。通过自主创新,枣庄已拥有全国唯一的水煤浆气化国家工程中心,掌握了在煤化工领域具有世界领先的多项技术和工艺。

3)产业配套发展。在枣庄市编制的《枣庄市煤化工产业发展规划(“十一五”末至“十二五”)》中,确定的发展思路是:大力发展以煤气化为龙头的新型煤化工产业链,适度发展煤焦化产业链;着重发展延伸产业链条,以下游促上游,把下游产品做长、做深、做细、做大、做强、做出品牌[3]。

4)规划产业布局。枣庄市煤化工产业发展按照“一区三园”进行安排,即以“木石煤化工产业园”为核心园,“西集煤化工产业园”、“海化煤化工产业园”为辅助园,组成“枣庄市煤化工产业区”。

5)加强科技合作的平台建设。以科技信息研究所及生产力促进中心为依托搭建科技合作与交流的平台。为了更多地获取信息和引进技术、项目、资金,市科技局采取“走出去,引进来”的方式,实施科技招商,积极促成企业对外科技交流与合作。

2基于资源城市创新的集群生态系统结构及运行

2.1基于资源城市创新的集群生态系统的内涵与结构

基于资源城市创新的集群生态系统是指以资源城市创新系统为生态环境,企业、大学、科研机构、中介等要素进行集聚互动,通过各主体之间以及它们与环境之间的相互联系、相互作用,选择产业链、创新链、服务链等方式进行链接,以促进创新要素在系统内进行顺畅流动,进而达到提升创新能力及竞争能力目的的动态系统[4]。由于受到所在区域创新系统及环境的影响,产学研府介等主体以何种方式、如何进行聚集互动进而形成的网络结构,将会影响到整个系统功能能否有效实现。即系统结构在某种程度上决定着系统整体功能的实现。系统的结构问题主要涉及到系统网络由哪些要素构成及它们如何进行排列组合等问题。反映了产学研府介等要素间的网络关系、位置分布、规模大小及分布密度等。在资源城市创新环境作用下,系统内产学研府介等主体将按一定的方式,或沿产业链、或沿创新链、或沿服务链方向进进行聚集与互动形成一定的网络结构,并按照特定的规则与秩序共同维系着系统的正常协调运转,以实现系统功能。

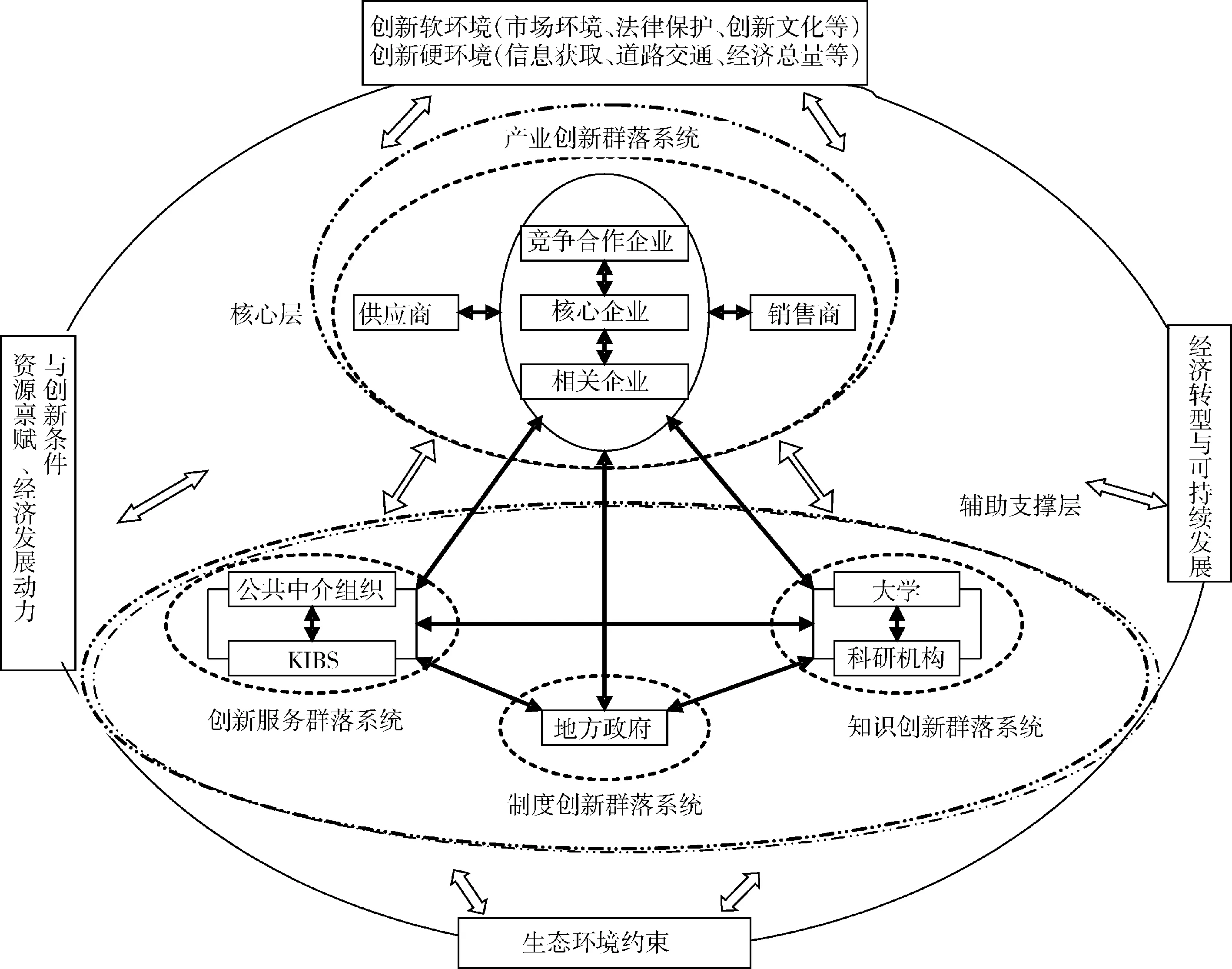

在枣庄煤化工集群生态系统中,所在城市或区域内长期形成与存在的社会文化与风俗习惯、生态环境、资源禀赋、社会经济发展状况、基础设施、政策法规等这些环境因素,在系统运行过程中会对直接或间接地对系统发生作用、产生影响。在它们的作用与影响下,产学研府介等系统要素按照不同的方式进行聚集与互动,企业间主要按照产业链方向、产学研间主要按创新链方向、中介及政府与产学研之间主要按服务链方向,最终形成不同的物种、种群、群落。以煤化工企业、煤炭企业以及煤焦化企业等为产业创新主体,沿产业链方向形成不同的种群,共同构成产业创新群落,在系统中处于核心位置;大学、科研机构的主要功能是知识创新与传播,由于它们在创新过程的作用与地位不同而形成不同种群,又共同组成知识创新群落;不同的中介机构为创新提供服务,但由于其功能不同而形成不同的种群,共同组成创新服务群落;而以各级政府为主体形成的种群组成了制度创新群落,它们共同构成辅助支撑层,以不同的方式为处于核心的产业创新群落提供知识、技术、人才、信息等服务。这些群落主体以特定的方式进行聚集与互动,按一定的空间结构进行排列组合,逐步形成一个“两层四群”网络结构(图1)。

图1 基于资源城市创新的集群生态系统结构示意图

2.1.1核心层

整个系统的竞争优势总体上是由核心层创新能力的大小来决定的。在枣庄煤化工集群创新生态系统中,以鲁南化肥、枣矿、盛隆焦化等煤化工、煤炭、煤焦化龙头企业为主体分别形成不同类别的种群,进行聚集互动共同构成煤化工产业创新群落。在系统中,这些龙头企业处于核心位置,围绕着它们聚集了包括供应商、同行竞争企业、销售商及加工等在内的一大批相关配套企业,沿着产业链、价值链等方向进行纵横协作、竞争形成核心层网络系统。核心企业掌握着行业领先技术及最前沿的信息,通过生产高附加值的产品获取收益以取得竞争优势,在很大程度上决定着产业集群的发展方向及实现路径;相关企业正通过与核心企业进行协作、竞争来获取各自所需的信息与知识,必要时参与到整个产业集群的创新活动中,共同促进生态系统创新能力的整体提升。

2.1.2辅助支撑层

实践表明,凡是创新能力发达的集群生态系统,都存着在完善的、功能齐全的辅助支撑系统[5]。

1)知识创新群落。主要提供创新知识和人才,以及时掌握最前端的专有技术,实现技术衔接与配套。这不仅包括系统内的合作,而且必要时还可延伸至系统之外进行交流。枣庄拥有鲁南煤化工工程技术研究院、水煤浆及煤化工国家工程研究中心等不同层次的科研机构及枣庄学院、枣庄职业学院等高校,不仅进行知识及技术等创新活动,而且以教育、培训、成果转化等方式,有效地促进知识、技术扩散。此外,一些大型龙头企业还与系统外的一些大学、科研机构等进行交流合作,建立长期关系,以加强技术研发实力,提升自主创新能力。

2)创新服务群落。以系统内的各种行业协会、商会等中介组织为主体,提供内外部市场配套协作信息、必要的资金及技术支持,有效规范集群内各种竞争行为。枣庄通过打造以高新技术创业服务中心、科技企业孵化器、生产力促进中心、创业投资公司等为主体的信息共享平台提供了大量的国家、产业信息,以及相关市场信息、专业技术知识及融资信息,大大提升了系统的配套协作能力。

3)制度创新群落。主要以政府为主体,是集群生态系统能否健康发展的关键因素,但并其本身不直接参与创新活动。政府通过提供政策、制度支持以及交通、通讯等基础设施来营造创新环境,完善系统网络协调机制,可保障系统有序发展。一些产业集群发展成功实践表明,政府的产业政策引导、公共产品与服务,对产业集群的培育与发展至关重要。煤化工具有高政策导向和资金密集的特点,为此,枣庄就专门在市发改委下成立转型办,不仅可以帮助系统内企业申请到许多的国家、省部级项目;而且还可以帮助争取更多国家及省市的转型及产业发展政策,从而提高集群生态系统之间的合作水平及社会资本存量,以促进系统内物质能量的有效传递。

2.2基于资源城市创新的集群生态系统的运行

集群生态系统的创新网络中,产学研府介等群落主体间形成的生态关系,主要表现为处于核心层的企业与企业之间沿纵横发展方向而形成的企业关系,企业与处于辅助支撑层的大学、科研机构之间的研发网络关系,中介机构、政府与企业之间的服务网络关系。产学研府介等创新主体相互链结,通过劳动力、资本、知识等物质能量形成“营养”关系,以促进知识与创新的有效扩散。系统内既存在以组织间相关机制与合作协议为保证的正式合作创新关系,也存在以社会网络关系为基础的非正式交流关系。它们协同作用,共同促进创新要素顺畅流动,导致创新发生,从而实现系统功能。

在枣庄煤化工集群生态系统中,各主体间的相互作用、相互联系的运行方式主要有以下8种方式[6]。

1)技术引进。通过技术交易,直接从大学或科研机构引进科研成果和先进技术,共同进行中试、产业化研究,缩短了科技成果转化时间。

2)把实验室建在科研院所内。如:滕州吉田香料有限公司与首都师范大学共建吉田精细化学品实验室,由企业根据市场需求提出研发项目,提供研发经费,由学校负责配备科研人员,每年完成不少于8项精细化学新产品研发工作,指导企业进行中试,培训生产技术人员;到目前为止,已有多项新产品通过省级鉴定,技术水平均达到国内领先,取得了显著的经济效益和社会效益。

3)联合组建工程技术中心。如:鲁南化肥厂联合清华大学、西南化工研究院等高校、院所,共同组建水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心,打造“中国煤化工研发基地”。在研究中心的基础上,规划建设鲁南高科技化工园,重点发展煤气化、煤化工、碳化工和精细化工产业。

4)对重大技术难题组织联合攻关。如:企业与大学组织联合攻关开发的“LC—1000型液相色谱仪”,在制药、商检、环保、石化等领域被广泛应用。通过省科技厅技术鉴定,技术水平达到国内领先,可完全替代进口,年销售收入已达2800万元,利税800万元。

5)建立产学研基地。如:山东益康集团与北京化工大学建立产学研基地(教学实习基地),企业为北京化工大学提供教学实习场所和中试设备,而作为回报,大学为企业培养科技人才,提供新产品研发支持。

6)引进和培养高科技人才。如:神工化工股份有限公司依托北京化工大学、山东大学等高校进行技术合作,引进和培养高科技人才。

7)由科技局提供种子资金,委托科研单位研发成果,吸引有实力的企业进行转化。

8)依靠知名专家,争取国家级项目。与国内知名专家合作,可以提高企业的档次,提高技术研发水平,开发的新产品,在争取国家级各类扶持资金方面,具有很大的优势。

3促进集群生态系统有效运行的措施

1)科学规划产业集群。资源城市转型过程中,要立足于本地优势来确定支撑转型发展的重点产业、支柱产业,并以此加强引导,明确产业布局,为发展产业集群提供宏观指导。通过科学规划,培育和发展特色产业,逐步打造良性互动持续发展的高技术产业集群。

2)沿产业链、创新链及服务链形成分工协作网络。积极引进和培育集群内龙头企业并提高其竞争力,逐步实现规模化发展,增强其辐射、带动作用,带动其他企业形成以产业链、价值链为纽带的分工协作网络。促进园区内企业间的关联,通过建立多层次的公共信息平台,为集群内企业间建立与发展分工协作关系提供信息。

3)完善科技创新体系。要以市场为导向,加强科技合作与交流,解决好研发与市场对接、研发与资本对接的问题,提升研发成果转化能力,不断增强新产品的研发能力

4)完善集群社会服务体系。政府要通过宣传手段,逐步培育形成“信任合作”的社会文化环境;促进企业间加强接触与交流,推动诚信体系建设;政府要发挥引导和促进作用,大力发展与产业集群密切相关的生产服务业,完善配套服务体系,以很好地支撑产业集群的良性有序发展。

参考文献

[1]于喜展.矿产资源城市创新的产业集群生态系统及应用研究[D].青岛:山东科技大学,2011.

[2]枣庄:“江北水乡 运河古城”更亮丽[N].大众日报,2009-11-05(A5).

[3]枣庄市资源城市转型与可持续发展规划(2010~2020年)[EB/OL].www.zzdarc.gov.cn.

[4]于喜展,隋映辉.基于城市创新的产业集群生态:系统关联对接与结构演化[J].科技进步与对策,2010(21):56-60.

[5]袁伟.技术创新视角下的资源型城市经济转型[D].济南:山东大学,2007.

Structure and running of cluster ecosystem of resource city innovation:a case of Zaozhuang city

YU Xi-zhan1,SUI Ying-hui2

(1.Shandong University of Science and Technology,Qingdao 266590,China;2.Economic Research Institute of the Academy of Social Sciences of Qingdao,Qingdao 266071,China)

Abstract:It has been proved that the industrial innovation ecosystem is the key to realize the mineral resource-based city transformation at home and abroad.By this,taking the coal-to chemical industrial cluster of Zaozhuang city for example,the concept of cluster ecosystem on resource city innovation was advanced,and it network structure model was developed accordingly.The model including two layers and four groups,is an interactive network dominated with enterprise,university,research institution,government and intermediaries,etc.According to interactions among main communities of the ecosystem and the urban transformation practices,some running modes were established and a series of safeguards were proposed to promote the system running effectively.

Key words:mineral resource city;innovation ecosystem;two layers and four groups;mode of operation

收稿日期:2015-05-07

基金项目:山东省软科学研究计划项目资助(编号:2011RKGB1070)

作者简介:于喜展(1971-),男,山东乳山人,博士,工作于山东科技大学图书馆,研究方向为科技经济与战略管理、产业转型与可持续发展等; 隋映辉(1950-),男,山东文登人,研究员(二级)、博士生导师,青岛社科院科技经济与管理研究中心主任、山东科技大学科技经济与管理研究所所长。研究方向为科技经济与战略管理、产业转型与可持续发展等。

中图分类号:F062.9

文献标识码:A

文章编号:1004-4051(2016)03-0065-05