西南联大教育成就的历史情境分析

2016-06-21阳荣威梁建芬

阳荣威++梁建芬

摘要: 西南联大在短短的8年办学历史中,在极其艰苦的条件下,培养出大批杰出人才,不能不让人惊叹她的巨大教育成就。研究者将西南联大的成功归咎于大学自治、学术自由、民主管理等因素,但是对这些要素是在什么样的历史情境中形成的关注不多。通过继续追问这些要素生成的历史情境,有助于探讨西南联大的精神,学术独立与自由,民主管理在当时历史情境中如何能够形成的原因。西南联大的精神生成的历史情境主要体现在:知识分子的爱国主义情怀被民族危难唤醒;保存中华文脉的使命感被日本侵略者的图谋所警醒;知识分子的社会责任感被社会现实所激发。西南联大学术自由氛围形成的历史情境主要体现在:当时知识分子犬儒主义还未形成;政府无力干预,自治传统得以延续;开明的地方政治对学术自由的作用。西南联大学民主管理机制形成的历史情境主要体现在:西南联大校际矛盾冲突缓和的需要,患难之交的民主与宽容。

关键词:西南联大;学术自由;民主管理;历史情境;大学自治

中图分类号:G40-09

文献标识码:A

文章编号:1672-0717(2016)03-0079-07

引言:西南联大的教育成就

国立西南联合大学是抗战时期由国立北京大学、国立清华大学和私立南开大学联合组成,简称西南联大,校址设在昆明。据统计,从1938年至1946年,先后在西南联大就读的学生约8000人,毕业生2500余人,在极其艰苦的条件下,培养出大批杰出人才。其中有许多是蜚声中外的一流科学家,包括李政道、杨振宁、邓稼先、赵九章、朱光亚等著名科学家。1948年中央研究院第一届81位院士,西南联大人占26名;院士里最年轻的3位,陈省身、许宝騄和华罗庚,均为西南联大师生。首批入选美国国家科学院的5位华裔,陈省身、林家翘、杨振宁、李政道和吴健雄,除了吴健雄出自中央大学,前4人均为西南联大师生。新中国成立后,黄昆、刘东生、叶笃正3位获得国家最高科技奖;屠守锷、郭永怀、陈芳允、王希季、朱光亚、邓稼先6人是两弹一星元勋。1955年中国科学院自然科学部委员中出身于西南联大的有118人,占学部委员总数473人的24.9%[1]。两院院士中,联大师生占了164人。此外,还培养了殷海光、王浩、邹谠、汪曾琪等一批杰出的社会科学家和人文学者,西南联大谱写了教育史上的奇迹。

西南联大取得如此巨大的成就是在中国最困难时期、环境最恶劣、条件最艰苦的情况下完成的,当人们看到西南联大近乎神话般的成就时,不能不让人惊叹她就是一个伟大的教育奇迹。正如冯友兰在国立西南联合大学纪念碑所写的“联合大学之始终,岂非一代之盛事、旷百世而难遇者哉!”人们不禁要问,当时办学条件那么差,为什么能培养出如此多的科技、人文精英?西南联合大学纪念碑碑文上“内树学术自由之规模,外来民主堡垒之称号”[2] 总结可以较好地回答这个问题,即学术自由和管理民主是西南联大成功的最重要的因素。当然大学成功必须有大学自治、学术自由、民主管理,但关键是这些要素如何能够生成,这才是问题的关键,要解释这个问题,这就有必要追问当时的历史情境,西南联大为何能在当时的环境中做到大学自治、学术自由、民主管理的?

一、西南联大精神动力形成的历史情境

什么是西南联大的精神,有学者认为是爱国主义精神,有的认为是民主精神,还有的认为是科学精神等等,其实这些精神只是西南联大精神在某些方面的一些表象。我们认为,精神是人或组织实现目标所不可或缺的精神力量。放眼中外历史,大凡在世界历史上有较大成就和影响的大学,在崛起和发展的道路上都会迸发出影响深远的精神力量,成为这所大学发展的宝贵精神财富。可以说精神力量是一所大学赖以生存和发展甚至崛起的重要支撑,同样西南联大的卓越与其特有的精神力量是分不开的。那么西南联大靠什么精神凝聚人心、汇聚力量,成就一段教育史上的奇迹呢?

(一)知识分子的爱国主义情怀被民族危难唤醒

西南联大师生在民族危难形势下催生出汹涌的爱国主义情怀,这种爱国主义情怀支撑着联大学人弦诵不辍。西南联大师生撤离平津,辗转湘滇,风餐露宿,历经艰辛,亲眼目睹了山河破碎、民生多艰,严峻现实使忧患意识和爱国情怀充塞于胸。“千秋耻,终当雪,中兴业,须人杰”,“待驱除仇寇,复神京,还燕碣”。这首西南联大校歌《满江红》,充分表达了联大师生的殷殷爱国情怀和拳拳报国之心。前西南联大经济学系教授、系主任陈岱孙为《国立西南联合大学校史》撰写序言,特别表彰联大师生“身处逆境而正义必胜的信念永不动摇”,以及“对国家民族所具有的高度责任感。”在他看来,正是这两点,“曾启发和支撑了抗日战争期间西南联大师生们对敬业、求知的追求”[3]。“水激石则鸣,人激志则宏”,民族危难激起了联大师生的爱国主义情怀,为国奋发图强的精神动力被点燃。

冯友兰先生所作的《国立西南联合大学纪念碑》碑文写道:“联合大学之使命,与抗战相始终”,这体现了联大人与危难中的国家同呼吸、共命运的强烈社会责任感和爱国主义精神,所以这是“最具时代性的联大精神”。西南联大的广大师生始终抱着为国之振兴而教,为抗战建国而学的信念,同仇敌忾,共赴国难[4]。我们可以从黄子卿教授的事迹窥见一斑。黄子卿教授是在抗战爆发前回国的。当时他刚刚完成水的三相点温度精测的重要研究,后来国际温标会议正是以他的研究成果确定了绝对零度为-273.15℃。麻省理工学院化学系主任、芝加哥大学原子能研究所负责人都挽留他并劝说:“你的祖国正像一只破船在风雨中飘摇,哪里会有美国这样好的研究条件?”黄子卿回答道:“我愿和我的祖国一起受苦”[5]。这些知识菁英在国难时期,爱国主义情怀被民族危难唤醒,希望充分利用所学实现拳拳报国的心愿。在国难时期,在国外求学的学者,也放下自己的研究和学业,不惜牺牲个人在国外的学术发展和优厚待遇,纷纷赶回中国,期望以自己的才学来报效祖国。如正在剑桥大学访问的华罗庚、美国麻省理工学院博士范绪筠、德国汉堡大学博士陈省身、英国剑桥大学博士生王竹溪、张文裕、英国曼彻斯特大学博士余瑞璜、美国威斯康星大学博士严仁荫等人亦先后回国,辗转到西南联大任教[6]。正是在民族危难形势下,知识分子的爱国主义情怀被民族危难唤醒,他们拿起了自己最善长的武器——知识,来实现救国的愿望,这种精神力量支撑着西南联大学人弦诵不辍。endprint

(二)保存中国的文脉的使命感被日本侵略者的图谋所警醒

日本侵略者深知要击垮一个民族,除了武力征服之外,更重要的是精神上的文化征服。不同于殖民地可操控教育和社会制度,灌输奴化的殖民思想,日军对中国文化改采彻底摧毁的方式,在军事作战的同时,有计划地破坏大学校园和学术文化机构,企图从文化上根本地消灭中华民族。最先遇难的是南开大学,校园先遭日军连续两日猛烈轰炸。整个南开大学几乎被夷为平地,珍贵图书被劫,师生个人财物也丧失殆尽。抗战期间各大学数十年累积下来极其珍贵而又无法弥补的文化产物,例如北京大学珍藏的中国地质研究文献、清华大学搜集的近代史档案、南开大学调查华北地区的研究资料等,均毁于战火,其损失已非金钱所能衡量[7]。

日军暴力尽管使师生们处于惊慌之中,但并不能摧毁师生们的意志。师生们清醒地意识到,日本侵略者对中国著名学府的疯狂肆虐,表明他们对中国进行的不仅仅是军事上的征服,更是精神文化上的彻底征服,他们想彻底击溃中华民族的民族意志和民族精神。一个民族可以暂时流离失所,但一个民族决不能丢失作为该民族赖以凝聚在一起的民族精神。正如南开校长张伯苓所言:“敌人此次轰炸南开,被毁者为南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈奋励”[8]。黑格尔曾经说过:“只有知识是唯一的救星,惟有知识才能使我们不致认国运之盛衰国脉之绝续仅系于一城一堡之被外兵占领与否。”对于大学里的文化菁英来说,延续中国的教育事业和民族精神成为首要之务,而保护这些教育界、文化界的知识份子,事关民族存亡[9]。

日军的残暴使西南联大的知识分子保存中国文脉的使命感被日本侵略者的图谋所警醒。他们认识到立足于民族长远的根本利益,应着眼于“立国之本”,即保存中国的文脉。在国难时期,西南联大的知识分子“自觉承担起民族精神象征的重任,以刚毅、坚忍、持久的努力,沉潜于文化创造,维系民族文化的血脉,保持民族文化创造的活力”[10],为20世纪的中国留下了一座丰富的思想文化宝库。因此,保存中国的文脉使命,成为文化菁英的选择,识破日本侵略者的图谋后,反而更加坚定了西南联大广大师生钻研学问的心。李洪涛先生在他的《精神的雕像——西南联大纪实》一书中说到,“这些教授、学生们,只要尚不至于被饿死在校园里,他们就会拼命地教、拼命地学、拼命地出成果、拼命地报效祖国,这也许就是西南联大人共有的性格!”[11](P10)日本侵略者企图从文化精神上彻底摧毁中国的阴谋警醒了中国的知识精英,保存中国的文脉的使命感比任何时刻都要强烈。

(三)知识分子的社会责任感被社会现实所激发

国难时期,西南联大颠沛流离,这对需要学术宁静环境的学术研究来说是不幸的,但是西南联大广大师生在颠沛流离中,得以近距离的触碰中国的现实。一方面,他们感受到了祖国的大好河山在饱受摧残,另一方面体会到了老百姓的疾苦,广大师生复兴民族的使命感和责任感激烈迸发。

尤其值得一提的是,西南联大西迁的过程,让师生们真切地感受到中国的现状。西南联大在西迁的过程中,西南联大有三分之一的学生是徒步从长沙到昆明的。由黄师岳、闻一多、袁复礼等男教师和男同学组成,他们徒步行程3000余里,历时68天,书写下中国教育史上的伟大“长征”[11](P13)。在西迁过程中,广大师生能够近距离触摸到社会的现实,中国当时的社会现实也激发了广大师生的社会责任感。

一方面,这次步行使师生亲身饱览了祖国壮美的山河。正如一个学生在日记中写道:“我不能忘记关岭,好崇高的山;我不能忘记盘江,那急流的水!……它们已经在我心里,镌刻了永不能磨灭的影子!”[12](P47)这次长征是教育上的探险,这群青年再也不会觉得祖国和人民是遥不可及的抽象概念了。西南联大的师生们在西迁过程中,直观地感受到了祖国江山如此多娇,保卫祖国之责任感油然而生。

另一方面,这次步行使师生直接感受到了祖国的落后和民众的疾苦。当年步行团学生、著名哲学家任继愈回忆,“此次步行,令同学们走出象牙塔,第一次去认识自己的祖国,才知道中国有多么贫困,多么辽阔……正是这些在寒苦中的人民教育了青年学生,中国不会亡。中国的精神与希望在民间,在下层的人民当中”[12](P60)。辗转于湖南、贵州、云南的日子,他们进入到一个生存环境几乎异质的空间,不断从见闻验证过去所学,并充实从书本上学不到的知识,对于自己国家的宏伟壮丽和幅员辽阔有了更真切的感受,也对边区的偏远贫困感到忧心忡忡。

这群知识分子的思考变得开放且实际,不再只是关在学术象牙塔里,而是更多地思索眼前的国家和人民该往何处去。冯友兰曾提及联大教授为何埋头著述:从表面上看,我们好像是不顾国难,躲入了“象牙之塔”。其实我们都是怀着满腔悲愤无处发泄。那个悲愤是我们那样做的动力[13]。对青年学子而言,湘黔滇旅途提供了客观的条件挑战自我和认识大西南,意外地拓展了他们生命体验的深度,并将他们的生命体验内化为联大精神的一部分。西南联大师生复兴中国的社会责任感被社会现实所激发。

二、西南联大学术自由氛围形成的历史情境

20世纪80年代,当年的西南联大教授沈从文先生出国访问,研究联大的外国汉学家问他:“抗战时条件那么苦,但为什么联大八年培养出的人才,却超过了战前北大、清华、南开30年人才的总和?”沈从文回答了两个字:“自由”[14]。人们都知道联大的校训是“刚毅坚卓”,其实联大还有一幅解释校训的对联:“自然自由自在,如云如海如山”。西南联大,这所不普通的大学,就是思想独立、学术自由精神的化身。在艳羡西南联大的学术独立与自由之美的同时,我们还须追问历史,西南联大是如何能够保证学术独立与自由的。

(一)知识分子犬儒主义还未形成

犬儒主义(Cynicism)是个外来词,通常将它理解为讥诮嘲讽,愤世嫉俗,玩世不恭,即犬儒主义。他们很容易把世界看成一片漆黑,由此便使自己陷入悲观失望,再进而怀疑和否认美好价值的存在,最终则是放弃理想放弃追求。密尔早就指出,专制使人变成犬儒。正如王夫之所言:“其上申韩者,其下必佛老”。在专制的体制下,被统治者一旦意识到自己在冠冕堂皇的旗帜下实际上处于被愚弄被压迫的境地,很容易转而对一切美好的价值失去信心。尤其是在试图反抗又遭到严重的挫折之后。这样,他们就可能放弃理想,放弃追求,甚至反过来嘲笑理想,嘲笑追求。这样,他们就变成了犬儒。endprint

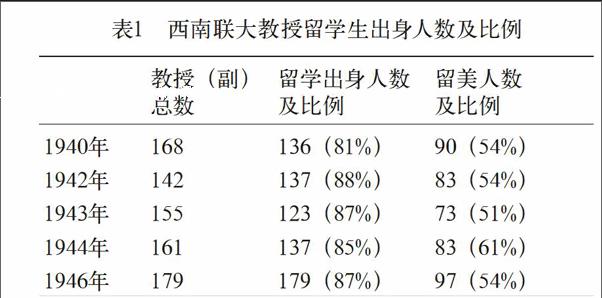

表1 西南联大教授留学生出身人数及比例

教授(副)

总数 留学出身人数

及比例 留美人数

及比例

1940年 168 136(81%) 90(54%)

1942年 142 137(88%) 83(54%)

1943年 155 123(87%) 73(51%)

1944年 161 137(85%) 83(61%)

1946年 179 179(87%) 97(54%)

资料来源:1.周棉.中国留美学生与国立西南联合大学[J].清华大学教育研究,2011(3):112-119.(1940-1944数据);2.西南联大《除夕副刊》编.联大八年[C].北京:新星出版社,2009:192.(1946年数据)

由于当时处于新旧制度交替时期,西南联大是中国现代大学制度开端时期,有许多学者是海外留学回归人员。从表1中我们可以发现,西南联大留学出身的教授(副教授)在全校所占的比例非常之高。这些有过留学经历的教授与领导曾受过西方民主、自由文化的熏陶,他们把这种民主、自由意识带到了西南联大。因此,他们对在中国建设学术自由的制度有着理想的憧憬,也愿意为之抗争和奋斗,并没有形成犬儒主义。在西南联大,教授治校、思想自由、学术自由、兼容并包,已成为公认的价值标准。1942年费正清访问西南联大后,对这里的教授做出如下评价:“这些在美国接受训练的中国知识分子,其思想、言行、讲学都采取与我们一致的方式和内容”[15]。那些教授们为人所津津乐道的逸闻趣事,所彰显的正是现代自由知识分子张扬的独立个性。战争初期,在犬儒哲学和失败主义还未泛滥成灾之际,奔赴昆明的唯一的目的就是探寻真知。怀着敬畏之心,用科学方法探求真理,这意味着客观独立的调查,实验的技能,以及无征不信、实事求是的精神。对于官方强制推行的正统观念,联大一概置之不理[12](P318)。正是有了这些追求自由的人还没有形成消极的犬儒主义,才会有西南联大的学术自由的氛围。

(二)政府无力干预,自治传统得以延续

西南联大对于政府当局发出的有可能损害大学发展的种种要求敢于抵制,从而在一定程度上维护了大学的自治和学术自由。如1939年后,教育部三次下令,对全国所有大学的课程设置、课程内容、考核方式、教授聘任等作出硬性统一规定。联大教授会在呈文中对教育部的规定逐条予以批驳,“夫大学为最高学府,包罗万象,要当同归而殊途,一致而百虑,岂可以刻板文章,勒令从同”。明确表明态度“ 盖本校承北大、清华、南开三校之旧,一切设施均有成规,行之多年,纵不敢为极有成绩,亦可谓为尚无流弊,似不必轻易更张”[16]。西南联大以原来的课程设置已取得成绩为由对当时的教育当局的要求予以坚决拒绝。

那么西南联大是如何在专制的国民政府统治下做到大学的自治和学术自由的呢?

从外部原因看,昆明地处偏僻,远离当时的政治权力中心;抗战期间,国民党政府疲于奔命,无暇它顾;云南地方势力强盛,具有相当独立性,地方势力与中央政府之间矛盾重重,国民党当局难以过多插手地方事务等等[17]。外在控制力量的软弱分散,使得西南联大能在一定程度上按照大学的内在逻辑发展。

从内部来看,西南联大期间,由于平津三校在文化教育界已经形成的权威地位,政府当局似乎不敢过多直接插手。作为当时教育部的决策者,陈立夫的命令在昆明无法发生效力,除非他获得那些具有独立思想的学校领导的配合[12](P96)。西南联大的领导层,由北大校长蒋梦麟、清华校长梅贻琦和南开校长张伯苓组成常委会共同管理联大,他们三人均有西方留学的经历,深知学术自治对大学发展的重要性,当教育超然的理想与政府要求相冲突时,敢于说“不”。从而使西南联大在一定程度上摆脱了国民党政府的干预和控制,保障了西南联大自治。

(三)开明的地方政治对学术自由的作用

从历史上看,中国思想活跃,学术自由的时期恰巧都是中央权力式微,诸侯遍地的时期。国民党表面上统一,实际上却是私党林立派系混杂。云南地处中国西南边陲,路途艰险,云南相对闭塞,这种相对隔离的环境客观上阻止了国民党中央力量大举进入云南,为云南当时的执政者龙云在云南的治理提供了相当的自由度。龙云相对而言是一个比较开明的地方政府的执政者。地方势力的开明,无疑为在专制铁板中去打开了一条为学术自由形成预留的缝隙,而正是这一丝缝隙,为西南联大的学术自由氛围的形成起到了较大的作用。

龙云对于西南联大师生及各界民主人士,往往会加以扶植和培育。正如龙云后来所回忆:“抗战期间,在昆明的爱国民主人士很多,尤其西南联合大学的教授和我随时都有接触和交谈的机会,谈到国家大事,所见都大体相同。对于蒋介石的集权独裁政治,大家都深恶痛绝。他们都反对内战,希望抗日胜利后召开国民代表大会,制定民主宪法,用以束缚蒋介石,实行中山遗教。这也就是我当日的愿望。所以我对昆明汹涌澎湃的民主运动是同情的。张澜派人和我说,组织民盟有许多困难,我就竭力鼓励他放手干,我愿尽力帮助”[18]。

对昆明的学生运动,龙云也不压制。他在后来的回忆中说到:“学生都是好学爱国的,借事生端的是极少数,他们闹事,是因为政府有些事未办妥,他们有意见,只要政府改善,他们会听话的”;对国民党动辄采用打、压的方式对待学潮,龙云也极为不满,他批评国民党中央“有些人无事找事,学生说几句话就要追究,教授讲学也干涉,结果越压越闹”[19]。他的审查机关比蒋介石更宽松。他不允许戴笠的秘密警官在昆明抓人。在批评重庆政府方面,没有人比云南省主席更坚决拥护言论自由[12](P79)。

对于西南联大的桀骜不驯,教育部官员极为恼火,据说准备停发工资,但龙云表示,那样的话,他将会照工资单支付薪水[12](P83)。可以说,西南联大在云南开明的地方政府的庇护下,其学术自由的保障不能不说是大有裨益的。因此,谈论西南联大的成功,必须把云南当局的因素考虑在内[20]。endprint

三、西南联大学民主管理机制形成的历史情境

(一)矛盾冲突缓和的需要

经过历史的沉淀,我们往往只关注到西南联大精诚合作的一面,其实当时的西南联大在联合之初却是充满着矛盾冲突。北大、清华和南开在抗战之前都是享有盛誉的大学,且有着不尽相同的历史背景与传统,也就增加了彼此间协调的难度,不少矛盾源此而生。三所背景不同、传统有异的大学联合在一起,其协调的难度可想而知。对此,蒋梦麟曾慨叹说:“在动乱时期主持一所大学本来就是头痛的事,在战时主持大学校务自然更难,尤其是要三个个性不同历史各异的大学共同生活,而且三校各有思想不同的教授们,各人有各人的意见”[21]。

正是由于“各人有各人的意见”,龃龉也就在所难免了。其中一个例子发生在巡视学生宿舍之时,当学生搬进49标营房不久的一个上午,3位校长在秘书主任的陪同下巡视宿舍。蒋梦麟看到宿舍破败,内部设施又极简陋,认为这不宜居住,会影响学生身心健康。张伯苓则表示,此时国难方殷,政府在极度困难中支撑青年的学业已属难能可贵,而且学生正应接受锻炼,有这样的宿舍也该满意了。梅贻琦原是张伯苓的学生,故沉默不语,不便表态。蒋梦麟听了张伯苓的话,便直截了当地说:“倘若是我的孩子,我就不要他住在这宿舍里!”张伯苓马上“回敬”说:“倘若是我的孩子,我一定要他住在这宿舍里!”[22]不同思想和观念的冲突,由此可见一斑。

为了缓和矛盾冲突,民主管理是当时最好的选择。从组织架构看,西南联大采取的是民主管理的架构,领导层是由三校校长共同组成的学校常委会,为决策机构,由蒋、张、梅3位校长轮流主持工作,称轮职常委会。凡学校重大问题决策均由常委会讨论决定,常委开会时处长和院长列席会议。三所大学的教学单位联合组成四个学院十七个系。在院长职务的分配上也强调的三校之间的均衡与民主——北大的冯友兰任文学院院长,南开的陈序经任法商学院院长,清华的吴有训任理学院院长。工学院为清华所独有,院长自然由清华人施嘉炀担任[12](P18)。高层领导职务也由三校分担:清华的潘光旦任教务长,南开的黄钰生任训导长,北大的樊际昌任总务长[12](P28)。尽管如此,三校还是保留了各自的标记和顾问制度、毕业要求及非正式的行政组织。因此,从某种意义上说,西南联大之所以形成民主管理的架构,是为缓和三校的矛盾冲突的需要而生的。

(二)患难之交的民主与宽容

西南联大的民主不仅体现在行政管理上,更重要的是体现在同事与同事之间、教师和学生之间,这种民主氛围的形成容易使他们在讨论学术问题上能够平等的交流,从而使学术研究处于一个比较良好的氛围。那么西南联大这种学术民主平等的氛围又是如何形成的呢?

人们在艰苦尤其是在经历生死的背景下往往能够摈弃偏见与傲慢,彼此之间能比较宽容和容易亲近。联大师生来自北方校园,而今远离大都市,安扎在偏远的昆明,都曾亲历战火的洗礼,度过艰难贫困的日子。陈岱孙回忆:“警报一响,师生一起跑出去,敌机飞到头上时,大家一起趴下,过后学生抬头一看,原来是某某老师,相视一笑”[23]。在这种处境下,以前高高在上不可接近的老师和廉卑驯顺的学生前所未有地亲近起来。有时,老师和学生一起研究新材料。学生敢于质疑教师,而教师带着欣赏和尊重予以答复。有时,未经提示,教师发现讲授有误就赶紧改正。学生之间也互敬互爱,切磋砥励[24](P66)。

王浩在《谁也不怕谁的日子》里,这样写道,“教师之间,学生之间,不论年资和地位,可以说谁也不怕谁。当然因为每个人品格和常识不等,相互间会有些不快,但大体上开诚布公多于阴谋诡计,做人和做学问的风气是好的。例如在课堂上,有些学生直言指出教师的错误,而教师因此对这些学生更欣赏。教师与学生相处,亲如朋友,有时师生一起学习新材料。同学之间的竞争一般也光明正大,不伤感情,而且往往彼此讨论,以增进对所学知识的了解[24](P66)。

如果学生有不同的意见,可以向老师发难。遇到这种情况,教师并不认为是侵犯了自己的学术尊严,而是很有雅量地点头微笑,欣赏自己弟子的见解。当时,昆明的物质生活异常清苦,但师生们精神生活却很丰富。教授们为热心学习的学生提供了许多自由选择的好机会;同学们相处融洽无间,牵挂很少却精神旺盛。当时的联大有“民主堡垒”之称,身临其境的人感到最亲切的就是“堡垒”之内的民主作风[25]。教师之间,学生之间,师生之间,不论资历与地位,可以说谁也不怕谁。因此,在患难与共的日子里,人与人之间更容易形成民主与宽容的氛围,为西南联大的民主平等的学术氛围创造了良好的环境。很可能正是此逆境中的师生“打成一片”,一起经历苦难,一起探索学问,因而,“又严肃,又快活。”这一状态,才是大学之所以为大学的最纯粹的、最理想境界。

参考文献

[1]周发勤,等.西南联合大学的历史贡献[J].科学与研究.1990(2):22.

[2]冯友兰.国立西南联合大学纪念碑碑文[A].走进北大[C].成都:四川人民出版社,2000:128.

[3]陈岱孙.国立西南联合大学校史序[A].国立西南联合大学校史[C].北京,北京大学出版社,1996:3.

[4]许琦红.论西南联大的大学精神及其启示[J].教育评论,2015(7):141-144.

[5]黄志询.忆黄子卿教授[A].茄吹弦诵情弥切[C].北京:中国文史出版社,1988,247.

[6]江渝.西南联合大学成功联合之原因再析[J].天府新论,2011(5):128-131.

[7]金以林.近代中国大学研究[M].北京:中央文献出版社,2000:229.

[8]郭屏藩.南大被炸之追忆[A].南开大学校史资料选 (1919-1949)[C].天津:南开大学出版社,2003:15.

[9]刘顺文.西南联大文人群的文化生活研究[D].台北:国立政治大学硕士学位论文,2008:14-15.

[10]姚丹.西南联大历史情境中的文学活动[ M].南宁:广西师范大学出版社,2000.20.

[11]李洪涛.精神的雕像—西南联大纪实[M].云南人民出版社,2009.

[12]易社强.西南联大:战争与革命中的中国大学[M].九州出版社,2012.

[13]冯友兰.怀念金岳霖先生[J].哲学研究,1986(1):20-22.

[14]孙强.消逝的大学承载的大学精神[R].华商报,2012-09-11.

[15]费正清.费正清对华回忆录[M].陈惠勤,等译.上海:知识出版社,1991:223.

[16]蔡元培.教育独立议[A].大学精神[C].沈阳:辽海出版社,2000:417.

[17]袁祖望.西南联大成就辉煌的教育逻辑[J].高等教育研究,2007(3):95-99.

[18]龙云.抗战前后我的回忆[A].文史资料选辑[C].北京:中国文史出版社,1989:61-62.

[19]赵振銮.龙云和蒋介石的合与分之我见[J].云南历史研究集刊,1983(2):54.

[20]陈平原.永远的“笳吹弦诵”——关于西南联大的历史、追忆及阐释[J].政大中文学报, 2011 (12):1-38.

[21]蒋梦麟.蒋梦麟自传:西潮与新潮[M].北京:东方出版社,2006:289-290.

[22]西南大学北京校友会.国立西南联合大学校史[M].北京:北京大学出版社,2006:15.

[23]方靳,方群.陈岱孙教授谈西南联大[A].云南文史资料选辑·西南联合大学建校五十周年纪念专辑[C].昆明:云南人民出版社,1988:6.

[24]王浩.谁也不怕谁的日子[A] .清华校友通讯[C].北京:清华大学出版社,1988.

[25]刘萍.西南联大校友访谈录——陈昌笃教授[J].大学教育科学,2013(5):60-64.

(责任编辑 陈剑光)endprint