公共建筑表皮生态性初探

----以实测太原南站结果分析为例

2016-06-21刘斯荣

刘 艳, 彭 蕾, 刘斯荣

(1 湖北工业大学土木工程与建筑学院, 湖北 武汉 430068; 2 中建三局第二建设工程有限责任公司, 湖北 武汉 430000)

公共建筑表皮生态性初探

----以实测太原南站结果分析为例

刘 艳1, 彭 蕾2, 刘斯荣1

(1 湖北工业大学土木工程与建筑学院, 湖北 武汉 430068; 2 中建三局第二建设工程有限责任公司, 湖北 武汉 430000)

在“绿色、生态、环保、节能”的思想引导下,着重强调了公共建筑表皮生态性的必要性,剖析了建筑表皮生态化的设计思路和策略。以太原南站实测数据和站房设计为例,从自然通风、建筑材料、自然采光等方面进行了整理和分析,验证了生态建筑表皮的优点和实用性,为生态建筑表皮的发展提供了一些新的视野和思路。

生态性; 公共建筑; 表皮材料; 保温节能

公共建筑以其大空间、大体量、人流量高等特点成为城市的地标性建筑。随着全球环境的不断恶化,公共建筑的高耗能问题也暴露在人们眼中,针对公共建筑的生态性设计需求日益增大。20世纪初,建筑表皮在演变过程中渐渐地与结构脱离,框架结构的应用让建筑表皮的形式更加多样化、丰富化、语言化。近几年来,绿色建筑风的兴起逐渐引起了学者对建筑表皮生态性研究的广泛关注,建筑表皮在历经了承重结构、表皮装饰等作用后走向了视觉丰富、功能环保的生态之路。

1 建筑表皮生态设计的演进与思路

20世纪初,生态建筑师们将太空舱生态设计的有关元素运用到建筑上,使建筑能够越来越封闭且自给自足。他们希望将所有的生物和非生物因素整合在一个封闭系统内,建造出一个无须外部资源供给就可为居民提供日常所需的系统。20世纪80、90年代,生态建筑师杨经文提出了仿生学设计生态建筑,从分析环境、生态、气候出发,模拟大自然的过程,创造出新的环境友好型设计的新型节能建筑。1996年,Thomas Herzog将审美规律、环境语言、生态技术融入到建筑设计中,使表皮设计能够适应不同的气候,充分利用太阳能、风能技术降低对环境的污染和不可再生能源的使用[1]。众多生态建筑师的设计和研究整合了一套较为完整的生态建筑表皮的设计思路,建筑表皮设计需要遵循以下几点:1)保持并可调解室内温度。加强外墙夏季的通风透气和冬季的保温隔热处理。2)排出室内污浊空气。像“会呼吸的皮肤”一样,保护内在空间的洁净。3)适应于不同的外界环境,与自然环境相协调,根据季节、气候的不同进行自主调节,保证人类的最佳生活状态。4)将审美艺术与科学技术相结合,在设计中充分利用自然能源并结合相应的节能手段和审美原理打造绿色、生态、美观的垂直循环系统和垂直景观。不断丰富的设计思路使建筑表皮走向可持续发展的道路,并进一步提升了建筑的自给自足性和可持续性[2]。

2 建筑表皮生态设计的策略

随着建筑技术的不断推进,表皮在建筑中逐渐呈现出一种技术化、多层化、概念化的表现形式,设计师的思想和理念通过对材料、功能、环境、审美、技术的不同来展现。建筑表皮的展现形式也就更加丰富,根据设计师思想和理念的不同可以将建筑表皮分为“双层或多层”表皮、可呼吸表皮、采光性同遮光性相结合表皮、生态种植表皮、仿生表皮、太阳能建筑表皮、编织表皮、媒体化表皮等建筑方式。

2.1 建筑表皮的通透性设计

2.1.1 公共建筑表皮与自然通风 在公共建筑高耗能的情况下,建筑表皮的通风系统为了节省能源尽量采用自然通风,小空间的自然通风比起大空间来说更容易实现,大空间单纯依靠自然通风很难达到良好室内通风效果。目前,大部分公共建筑采用空调送风和自然通风相结合的双重模式。

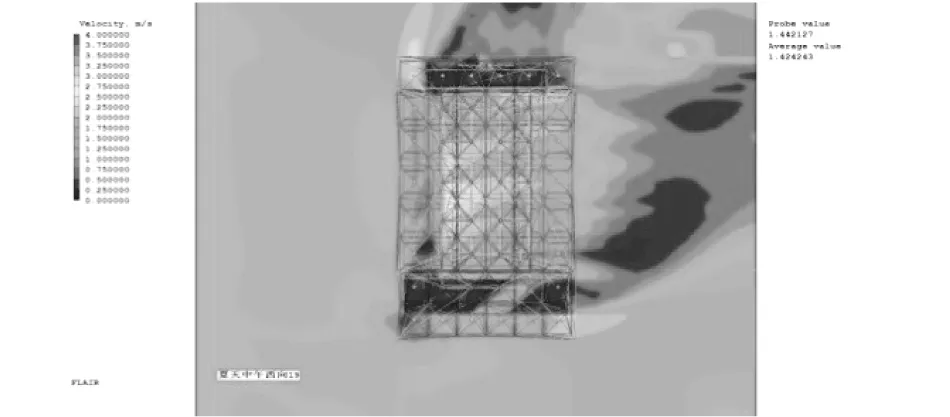

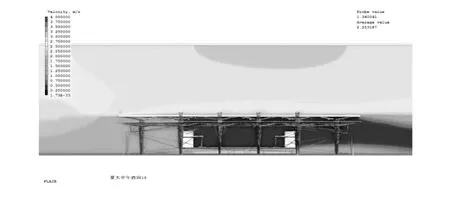

湖北工业大学绿色建筑研究中心分别于2014年8月和2015年1月对太原南站进行了现场实测。针对太原市空气湿度小、降雨量少、昼夜温差大等气候特点和建筑周围的环境情况,考虑夏秋时期通过自然通风实现建筑内环境空气置换,减少机械使用率,达到最佳的建筑节能效果,在整体设计中依然将大空间的自然通风技术作为主要的生态技术手段。太原南站表皮设计在门窗的形式、面积、开启方式、相对位置、材料上进行了综合考虑和分析。在建筑东西向设置了入口门厅,南北向设置了下旋式窗和百叶窗,在候车大厅上空设置了“风帽”,利用室内外空气的温度差异,和夏秋季室外主导风向的特点,将新鲜空气从西向和北向开启的门窗和风帽送入室内(图1),利用风压和热压,加强室内空气循环,实现良好的自然通风效果(图2)。

图 1 太原南站水平面1.2 m处分环境分析

图 2 太原南站横向截面中间风帽处风环境分析

结合CFD软件的模拟分析,在主导风向为西向下,建筑北面和西面为迎风面,室外空气能顺利从建筑北侧至南侧流过,风速基本在1.5~2.5 m/s之间,北侧进风侧局部风速达到2.7 m/s。中间风帽的拔风效果明显,风帽开启处风速可达0.6 m/s,有助于提高室内整体空间的风速。建筑的整体风环境效果较好,内部存在较强风压和热压通风现象,对公共建筑自然通风起到一定帮助作用。

2.1.2 公共建筑表皮与自然采光 为达到低运行费用下的高效能公共建筑,自然采光是生态建筑设计的重点之一,设计师必须考虑形体、立面、造型、功能、材料等多重设计因素,并保证采光的功能性和艺术性。公共建筑的采光形式主要有三种:顶面采光、侧面采光和顶、侧面共同采光。顶部采光解决了室内远窗点照度低的缺陷,具有照度均匀、不易产生眩光等优点,大大提高了室内光环境质量;侧面采光难以解决大进深空间室内光需求,并易产生直射眩光和反射眩光,所以在侧面采光幅度大时,需要辅助使用遮阳处理[3]。

太原南站建筑面积60 188 m2,体量巨大,单纯的侧面采光无法满足室内空间的采光需求,因此,整个建筑采用了两种形式的采光模式,顶面采光采用了比玻璃更加轻便耐用的半透明聚碳酸脂材料,借鉴了山西传统民居“亮瓦”的形式,设置了X形状采光天窗(图3),不但满足了大进深室内白天采光需求,更达到了保温隔热屋顶热工需求。在减少室内照明能耗的同时给室内候车人员创造了更加舒适的环境。侧面采光采用石材与玻璃相结合的形式(图4),大大减小了玻璃的透光性,将点状光线与面状光线相结合,满足室内照度的同时考虑合理的自然光遮挡,减少不合理的大面积片光和“温室效应”。

图 3 顶面X状透光形式

图 4 侧面石材与玻璃相结合透光形式

2.2 材料在建筑表皮上的演绎

2.2.1 材料生态化的建筑表皮 建筑材料是人类从事建设活动的物质基础,直接影响到人类生活空间的舒适性和安全性,随着生活水平的不断提高,科学技术的不断发达,人们对建筑材料的要求也越来越高,近年来,可持续发展观念深入人心,对建筑材料的选择已不只是纯粹的表达自身的设计意图,更多的考虑到建筑本身的功能需求和环保节能的特性。面对当今日益衰落的生存环境,如何通过建筑表皮材料实现生态安全的目标已经成为建筑设计的首要任务。在遵循材料最本质的物理属性、化学属性和视觉属性的基础上,不断丰富材料的生态属性才能满足人们对生态建筑的追求,生态属性是评价材料选择与运用的重要指标。

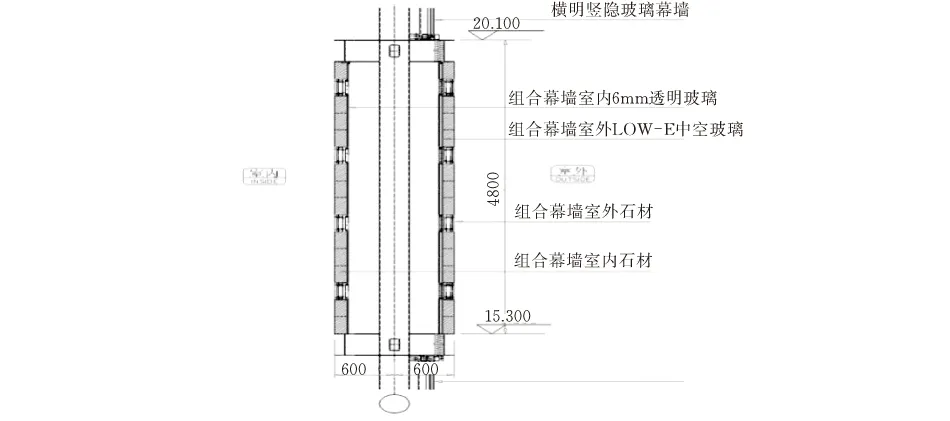

在太原南站的整体设计和施工中,始终坚持了“低碳、生态、科技”等建设理念,在建筑表皮材料的选择、使用、设计和施工工艺上依旧表现出打造生态环保精品建筑的决心和意念。太原南站表皮材料不但使用了大量的低碳环保材料,如屋面的浅色铝镁锰金属面板,有效削弱了太阳辐射对室内温度的影响(图5),其外立面设计更采用了新颖的玻璃和石材组合的幕墙形式,该幕墙由双层石材和玻璃墙组合而成,靠室内侧幕墙采用6 mm单片钢化玻璃,靠室外侧幕墙采用6+12A+6钢化LOW-E中空玻璃,石材则采用25 mm厚磨面花岗岩(图6);双重材料的搭配和组合不但最大限度地减小了玻璃反射带来的不良影响,还大大提高了室内舒适度 ,600 mm的空气间层, 在保证优秀隔音性能的同时保障了室内温度的持久性,使建筑在冬季运行时节省了一定的取暖输出,减小了对不可再生能源的消耗和破坏。

图 5 顶面浅色铝镁锰

图 6 组合幕墙构造图金属面板

2.2.2 生态化表皮的保温隔热分析 冬季太原实测项目于2015年1月6号至1月8号实行,经测试分析,日最低气温出现在早上6∶00左右,达-12.8℃,最高气温在下午15∶00左右,达1℃,属于典型的寒冷地区气候。太阳辐射最大值达600 W/m2以上,持续时间相对较短,在上午8∶00点至下午16∶00这6 h 内相对数值较高,200~ 400 W/m2。实测期间全天室内送风温度为39℃,本文分析1月7日温度变化数据表明了该组合幕墙具有良好的保温稳定性(图7、图8)。

图 7 测试点示意

图 8 测试点温度数据图

根据图8的测试数据变化可得知,西门厅中最靠近室内的点1全天温度在12℃~16℃徘徊,点2一天当中最高温度15℃,最低温11℃。位于门斗内的点3温度明显低于室内两点,最高不到13℃,最低温7.5℃。而位于室外的点4,上午10∶15时是测试时间内的最低温,约-0.2℃,下午16∶00时出现当天峰值7℃。四个测点的数值从室内到室外的温度依次递减,仪器位置越靠近室内,测得温度就越高,这说明太原南站表皮材料和幕墙组合形式具有非常好的保温稳定性,对于冬季维持室内温度,减轻空调制热负荷有积极作用。

3 小结

建筑表皮是构成建筑的重要组成部分,本文从公共建筑表皮的通透性和保温隔热性为出发点进行扩展和分析,着重强调了建筑表皮的生态性发展,整理和分析了各种生态策略在建筑设计中的综合运用,结合太原南站的实测数据论证了新的设计手法和建筑材料在保温隔热、节能减排道路上作出的贡献,具生态意义,综合说明了研究和发展建筑表皮的生态性是现代建筑可持续发展的必然趋势。

[1] 杜晓辉.可感知的皮肤——旧金山Prada建筑表皮技术解读[J]. 华中建筑,2007,25(2):73-75.

[2] 李钢,李保峰,龚斌.建筑表皮的生态意义[J]. 新建筑,2008(2):14-19.

[3] 陶云桥.将自然光引入建筑设计中[J].建设科技,2006(4):56-57.

[责任编校: 张岩芳]

On the Surface Ecology of Public Buildings -Based on the Measured Results of Taiyuan South Station

LIU Yan, PENG Lei, LIU Sirong

(1SchoolofCivilEngin.andArchitecture,HubeiUniv.ofTech.,Wuhan430068,China; 2TheSecondConstructionCo.LtdofChinaConstructionThirdEngineeringBureau,Wuhan430070,China)

In the ideological guidance of “green, ecosystem, environmental protection and energy saving”, this paper focuses on the necessity of the surface ecology of public building, and discusses the design and strategies of the ecology of architectural surface. Taking the measured data and station design of Taiyuan south station as an example, we collect and analyze the natural ventilation, building materials, natural lighting, verify the advantages and practicality, and propose some new vision and ideas for the development of ecologic architectural surface.

ecology; public building; surface materials; energy saving and insulation

1003-4684(2016)03-0117-04

J59

A

2015-11-03

刘 艳(1991-), 女,湖北武汉人,湖北工业大学硕士研究生,研究方向为建筑景观生态设计