为“潘、杨、王”事件甄别平反及其他

2016-06-21李力安

李力安

20世纪60年代初期,在严重的经济困难面前,中共中央开始对国民经济和社会政治关系进行全面调整。就在这时,1960年11月,我被调到中央组织部干部调配任免处(又称一处)任处长。按照中央组织部领导的指示,干部调配任免处承担了大量的考核调查和干部调配工作。我记得大概有这么几项:为加强地方工作和改进基层干部作风,遵照中央的决定,挑选了100名司、局长任地、市委书记;为增强中央监察委员会的力量,根据中央书记处的指示,推荐了一些德高望重的老同志参加中央监察委员会的工作;为执行毛主席关于加强政治思想工作的指示,协同解放军总政治部调配了一批部队的军、师级干部,担任国务院财经各部门的政治部主任、副主任;为全面落实党的干部政策,不仅对在反右派斗争和“反右倾”斗争中被错误定性、批判的干部进行甄别平反,也对那些因在历史上被捕而受到不公正待遇的干部进行了重新审查。在我的印象中,历史上有这样那样问题而各级党委已查清可以任重要职务的高级干部,经我手办理的就有一些人。在这里,我想详细讲讲我经历的为“潘、杨、王”事件甄别平反的工作。

事情的缘由

1961年5月,我从河南南阳调查回来不久,中央组织部领导指示我带上三个同志到河南,帮助省委进行甄别平反工作。在省委第二招待所,我们遇到了谭震林同志。他当时正代表中央到河南检查、推动甄别平反工作,从安阳、新乡等地一路传达中央精神,刚回到郑州。我们听说他为新乡地委书记耿其昌的“右倾机会主义分子”问题平了反,大家一起吃了“团结饭”。谭震林对我们讲:厅局以下的干部可由省委去甄别,你们就别管了。但有一个问题省委自己搞不了,这就是河南省委原第一书记潘复生“右倾机会主义”的问题。你们把这个问题查清楚。谭震林同志发话后,我向中央组织部部长安子文电话请示。他答复说:你们听谭老板的。于是,我们开始处理这个在全国都有影响的“潘、杨、王”事件。

1958年,在发动“大跃进”运动的过程中,河南省发生了一场揭发批判以“潘、杨、王”为代表的“右倾机会主义”的大规模斗争。潘、杨、王,是指潘复生、杨珏、王庭栋。新中国成立后,潘复生任平原省委第一书记兼省军区政委,杨珏任平原省委秘书长兼组织部副部长,王庭栋任平原省委政策研究室主任、办公厅主任。平原省是1949年以冀鲁豫解放区为基础设置的。1952年11月,中央人民政府做出《关于调整省、区建制的决议》后,平原省建制撤销,辖区各县分别划归山东、河南两省,原平原省新乡、安阳、濮阳三个专区所辖的新乡、辉县、修武等27个县和新乡、安阳两省辖市及焦作工矿区归河南省。合省以后,潘复生于1952年11月至1958年8月任河南省委第一书记,王庭栋任河南省委副秘书长,杨珏于1955年调任河南省委书记处书记。1954年7月至1957年3月,潘复生因病休养,由省委第二书记吴芝圃主持省委工作。在1956年9月召开的中共八大上,潘复生当选为中央候补委员。直到1957年4月,潘复生才恢复主持省委工作。

对潘复生所谓“右倾错误”的批判,始于1957年8月召开的中共河南省委一届五次全会。当时,省委对如何分析河南省情,如何评价合作化运动,如何估计粮食工作的成绩与缺点,如何看待三大改造完成后国内、省内的形势及主要矛盾、阶级斗争等问题,存在意见分歧。这些分歧在1957年下半年反右派斗争的形势下,很快演变成为两条路线的斗争。河南省委一届五次全会的主要内容是传达、贯彻中央在青岛召开的省市委书记会议精神、中央有关整风和反右派斗争的指示及全国粮食会议精神。会议检查、批判了所谓党内“右倾错误”表现,认为省委对右派进攻存在右倾麻痹思想,对反右派斗争和开展社会主义教育运动的意义估计不足,在粮食问题上过多照顾农民利益而忽视、妨碍了国家利益,这些错误应由潘复生负主要责任。

会后,对潘复生“右倾错误”的批判持续升温。在1958年5月召开的中共八大二次会议上,以吴芝圃为首的河南省代表在大会发言中报告了同所谓“犯有右倾机会主义错误”的潘复生做斗争的经过。5月18日,中央决定撤销潘复生省委第一书记的职务,任命吴芝圃为省委第一书记。6月6日至7月1日,河南省委召开一届九次全体扩大会议,进一步揭发、批判潘复生的所谓“右倾机会主义”言行,认定潘复生与省委书记处书记杨珏、省委副秘书长王庭栋结成“反党、反社会主义联盟”。此后,全省开展反“潘、杨、王”运动,层层揪“代理人”,一大批干部受到错误的打击。在对潘复生的批判中,也出现了一些过火的、侮辱人格的做法。12月,中共河南省第一届代表大会第三次会议通过《关于潘复生、杨珏、王庭栋同志所犯右倾机会主义错误的决议》(以下简称“原决议”)。

会后,潘复生被下放到河南黄泛区农场任副场长,在经过两三年的劳动锻炼后,于1961年10月至1962年5月任中南局农业办公室副主任、农业委员会副主任。杨珏被从八级降为十一级,下放到洛阳地区孟津县洪水公社寒亮大队当社员。王庭栋被从九级降为十二级,下放到许昌地区襄城县孙祠堂公社柳林大队当社员。

以上就是“潘、杨、王”事件的大致过程。

涉及的主要问题

1961年5月,我们四个人到了河南,根据中央组织部领导指示,花了两个月的时间,分头查阅潘复生主持河南省委工作以来的所有档案,包括他主持召开的省委常委会议记录和所做过的报告、总结。我们还同所有的省委常委,地、市委书记和省里综合部门的主要负责干部谈了话,大多数同志认为“潘、杨、王”事件搞过头了,同意为这三个人甄别平反。我们两次找潘复生、杨珏等谈话,做了详细的记录。潘复生不承认自己犯了“右倾机会主义错误”,但也检讨了具体的错误。

为慎重起见,针对当年给潘复生等定下的罪名,我们四个人分成正方和反方,进行辩论,仔细推敲能否为他们平反。通过调查核实,我们认为潘复生等人有缺点,但只是工作中的错误,并不是什么路线问题。我们写了详细的调查报告,对原决议所认定的六个方面的“右倾机会主义错误”逐一进行分析,推倒了原来的结论。这份报告的主要内容有:

关于否认阶级斗争和两条道路的斗争、制造阶级斗争熄灭论问题

报告说:潘复生在阶级斗争问题上,有许多观点是正确的。如他曾多次强调当前社会的矛盾主要是人民内部矛盾;强调不要混淆敌我矛盾和人民内部矛盾的界限,不要用处理敌我矛盾的方法来处理人民内部的矛盾;认为整风运动是无产阶级思想和资产阶级、小资产阶级思想斗争的过程;认为富裕中农是我们团结的对象,贫农、下中农同富裕中农的矛盾是人民内部矛盾;指出对反革命的破坏活动必须给以坚决镇压;等等。

同时,潘复生对当时农村阶级形势的认识是有错误的。1957年7月9日,荥阳县委发了一个《关于发动群众彻底揭露和打击资产阶级右派分子的指示》,提出在群众中通过驳斥国内和省内右派分子反动谬论来开展阶级教育和社会主义教育运动,并在当地或本单位内开展反右派斗争。潘复生针对荥阳县委的指示,发了一个《关于不在县级以下机关开展反右派分子斗争的指示》。在一定的时间内,为了避免分散力量、照顾不周而出乱子,暂时不在县以下机关开展反右派斗争和整风运动,是正确的。但是这个指示对农村形势的分析则是错误的。(今天看,潘复生当年的主张是得当的。)这个指示说:“广大农民走社会主义道路问题基本上解决了,所谓思想战线上两条道路的斗争胜负问题还没有解决,就是说在五百万知识分子中间两条道路的斗争胜负问题没有解决。荥阳县委在所发指示中,笼统地说思想战线上两条道路的斗争胜负问题还未解决,是不妥当的。那就会打击了富裕中农,在农村造成人为的紧张形势,也会助长了强迫命令作风的发展。”又说:“对于目前反右派斗争的形势,应当向群众进行适当的宣传解释,但是绝对不能采取荥阳县委那样划出半个月的时间来进行反击右派以及‘结合本地本社地主、富农、被管制分子的反动言行,进行大力揭发和批驳的做法。”但事实上,在城市中资产阶级右派分子向党和社会主义猖狂进攻的同时,农村中许多地方,已经发生了由少数富裕中农带头的“闹社”和集体退社事件,部分地主、富农也在乘机倒算。

由此可见,潘复生当时对农村中确实存在着两条道路的斗争,是缺乏认识的。潘复生当时没有明确地理解:在过渡时期,无产阶级同资产阶级的矛盾、社会主义道路同资本主义道路的矛盾仍然是我国社会的主要矛盾,这个矛盾大量地表现为人民内部矛盾,在少数情况下则表现为敌我矛盾。在人民内部矛盾中,既包含着非阶级性的矛盾,也包含着阶级矛盾、两条道路的矛盾;而人民内部矛盾,特别是其中的阶级矛盾、两条道路的矛盾,同敌我矛盾(敌我矛盾当然都是阶级矛盾)之间,是可能在一定的条件之下互相交错以至互相转换的。在对待富裕中农问题上,潘复生往往过分地强调团结的一面,而忽视斗争的一面;甚至在部分富裕中农已经成为农村中资本主义道路的代表,同我们进行着严重的两条道路斗争的时候,还看不到这种斗争的存在,因而仍然不敢对他们进行必要的斗争。这也是不正确的。

潘复生在对民权、永城、夏邑“闹社”事件和临汝“闹社”事件的分析上,一方面正确指出事件的性质主要是人民内部矛盾;但另一方面没有明确认识它们都或多或少地反映了农村中存在两条道路的斗争,对于少数坏人乘机捣乱也缺乏警惕。原决议对潘复生在阶级斗争问题上的正确一面没有予以承认,只根据他的某些错误观点,加以夸大,笼统地说成是“否认阶级斗争和两条道路斗争的实际存在”,甚至说成是“制造阶级斗争熄灭论”,是错误的。

关于否认合作化的优越性问题

报告说:潘复生主张合作化运动要分期分批,要有步骤,批评省委“过去曾经过分肯定大社的优越性”,“盲目地认为社越大越好”,这些都是正确的。原决议说他“坚持把社的规模尽量划小”,是不符合实际的。潘复生曾指出合作化的成绩是基本的,合作化解放了生产力,要肯定和发扬合作化的优越性,要巩固合作社。他指出合作化运动以后的遗留问题和缺点,并且提出了解决问题和纠正缺点的一些措施,是必要的。虽然那个时期,潘复生在讲这些缺点的同时,对于完成合作化以后出现的有利形势讲得少些,这是一个缺点;但原决议说他“否认合作化的优越性”,“宣扬小农经济的优越性”,则是没有根据的,是错误的。

潘复生针对农村合作化运动以后存在的问题,于1957年6月25日经省委常委会通过后发布了《关于奖励发展农业生产争取秋季大丰收的宣传要点》。

《宣传要点》中所提出的奖励农民生产积极性的一些具体政策和措施,如合作社在国家统一计划下因地制宜、合理种植;牲口分槽喂养、养用合一;兼顾国家、集体、个人利益,奖励生产;合理记工,同工同酬;留足自留地,允许社员个人开垦隙地废地,自养牲畜,发展家庭副业;正确地开放自由市场,禁止进行商业投机等都是符合中央的政策精神,并且是我们今天在农村中还必须继续坚决加以贯彻的。

《宣传要点》中有一条说:“个别社员要求退社者,应首先认真解决困难,做好工作。如进行工作后仍坚持出社者,应根据社章规定允许退社。在处理退社财产时,应从团结生产出发,贯彻互利原则,不得歧视和打击。”作为政策措施,这也是正确的。但是,在当时城市资产阶级右派向党猖狂进攻,农村中部分地主、富农进行倒算,少数富裕中农带头退社的形势下,把允许退社写在《宣传要点》上,公开登报,是有副作用的。

既然《宣传要点》的内容基本上是正确的,它的颁布又是省委常委集体讨论通过的,原决议中却把这个《宣传要点》说成是潘复生“发展资本主义的纲领”,这不仅是错误的,而且是一种极不正常的现象。

关于攻击粮食统购统销政策问题

报告说:当时潘复生是执行了中央的粮食统购统销政策的。他曾经主张农民口粮留量标准定高一些,这确实反映了当时某些地方农民生活有困难的一面。从这一考虑出发,潘复生同意了关于一般地区吃380斤,经济作物地区吃400斤至420斤的方案。但是,如果按照这个方案执行,国家每年便要给河南调进若干亿斤粮食。这样过多地照顾农民的要求,而忽视国家的需要,不能说是全面的群众观点。在这个问题上的缺点,潘复生已经及时改正,并做了检讨。原决议把潘复生在粮食安排问题上的个别缺点,说成是“攻击粮食统购统销政策”,是错误的。

关于对反右派斗争实际上起了阻挠和破坏的作用问题

报告说:潘复生根据中央的指示领导了反右派斗争,在对运动的指导上,强调团结中间派,强调说理斗争,注意防止简单粗暴的偏向,都是正确的。运动初期,潘复生曾经过早地不切实际地认为反右派斗争的主要偏向是扩大打击面。但是不久,根据中央的指示,潘复生便强调了发动群众深挖右派。原决议把潘复生在这一工作上一时的缺点,说成是“对反右派斗争实际上起了阻挠和破坏的作用”,是错误的。

关于散布生产悲观论问题

报告说:当时,河南在农业生产上和群众生活上,确实存在着一定的困难,潘复生对这些困难做了足够的估计,并且提出不少具体措施和方法,这对克服困难、发展生产是有好处的,应该加以肯定。虽然他对克服困难的有利条件说得不够,但是,原决议说潘复生“把河南描写得漆黑一团”,“散布生产悲观论”,是不符合实际的、错误的。

关于在组织上实行惩办主义问题

这主要是指潘复生在解决永城、夏邑、民权“闹社”事件和临汝“闹社”事件过程中对于干部的违法乱纪行为的处理。潘复生在指导这一工作中,强调严肃精神,是正确的。原决议所说的“在组织上实行惩办主义”,是没有根据的、错误的。

平反的过程

现在回过头来看,当时我们的认识也有局限性,也有一些“左”的观点。但这份调查报告总的说还是比较全面的,大致把情况说清楚了,也把问题解决了。我记得回到北京后,中央组织部将我们的材料向中纪委做了汇报请示。当时中纪委负责案件调查的李振海同志跟我说:你们平反就平反吧,还两面说,留了一点儿尾巴。我说:有错误就是有错误,应该实事求是。

我们到河南期间,中南局刚刚重建不久。中南局在1960年9月建立后,陶铸于10月担任中南局第一书记,王任重为第二书记。那个时候,为了纠正“左”的错误,战胜困难,从组织上保证“调整、巩固、充实、提高”八字方针的贯彻执行,中央对河南省委领导成员逐步进行调整。1961年1月,中央调刘仰峤任省委书记处书记;2月,调文敏生任省委常务书记;7月,调广西省委书记刘建勋任河南省委第一书记,吴芝圃改任第二书记。1962年4月29日,中央再次对河南省委进行调整:何伟任河南省委第二书记、中南局委员,免去其驻越南民主共和国大使兼驻老挝经济文化代表团团长职务;文敏生任河南省省长;吴芝圃调中南局工作,仍任中南局书记处书记,免去其河南省委第二书记兼省长职务;杨蔚屏被免去中南局委员职务,仍任河南省委书记处书记;史向生、宋致和调中央分配工作,免去河南省委书记处书记职务。

我们在结束调查“潘、杨、王”事件的时候,吴芝圃尚未离开河南。我们向正在河南巡视工作的陶铸同志汇报时,吴芝圃、文敏生同志都在座,都没有表示不同意见。工作组回到北京后,分别向中央组织部的领导和谭震林汇报。谭震林肯定我们调查得深入、仔细,报告材料写得实际。他把我们的材料复印出来后交中南局,让中南局根据这个材料进行核实、做结论。中南局肯定了我们给潘复生平反的意见。1962年4月8日,在有潘复生参加的河南省委第443次常委会议上,省委做出《关于潘复生同志“右倾机会主义错误”的平反决议》,认为省委在1957年以来在批判和处理潘复生的问题上犯了严重错误,并撤销了1958年12月《关于潘复生、杨珏、王庭栋同志所犯右倾机会主义错误的决议》。

1962年5月2日,中南局同意并批复了河南省委的决定。中南局在批复中指出:潘复生在河南工作期间,基本上贯彻执行了中央的方针政策,不是什么右倾机会主义,不应当受到处分。河南省委这样明确地纠正自己在对待潘复生问题上所犯的错误,是正确的和十分必要的。

中南局还提出四条要求:第一,要全面彻底做好平反工作。1958年以来,河南斗争错了和处分错了的干部数量较大,如果逐个进行甄别,必致迁延时日,不利工作。根据中央指示,可以把几次反倾向斗争中极少数确实明显地犯有严重错误因而应当保留原来结论的人除外,其余的成批宣布,一律平反。第二,划清政策界限,抓紧传达这个决议的机会,使干部和群众懂得,潘复生过去哪些意见是符合中央政策的,即便在今天看也还是应当那样做的;而哪些意见则是不完全正确或是有错误的,以及错在什么地方。只有划清政策界限,分清是非,才能统一思想,加强团结。第三,恢复和健全民主集中制,健全党委的集体领导,正确地开展批评与自我批评。党内的分歧必须按照“团结—批评—团结”的原则处理。今后一定要吸取教训,永远不再犯过火斗争的错误。第四,加强团结。无论是原有的或是新去的同志,外地的或者本地的同志,特别是被错斗了或者错斗了别人的同志,为了党和群众的利益,都要紧密地团结起来。受了委屈的同志既已得到平反,就不要计较个人的恩怨。河南省前一段的错误应当由省委负主要责任,现在已经纠正了错误,大家便应当积极支持省委,拥护省委的领导。在调整恢复国民经济的方针政策方面,统一认识、统一行动是十分重要的。目前河南的困难较大,河南5000万人民群众热烈地盼望着我们党领导他们去战胜困难,恢复生产。我们相信河南省委和河南全体同志,必能发愤图强,鼓足干劲,团结一致,逐步克服困难,取得胜利。

经中央批准,河南省委的决定和中南局的批复在《中南通讯》全文刊出。此后,河南省委又于1962年7月30日和12月20日,分别对杨珏、王庭栋的错误处理做出甄别平反的结论。“潘、杨、王”在当时甄别平反的干部中是级别最高的,在全国产生了一定影响。潘复生在甄别平反后于1962年被任命为全国供销合作总社主任。

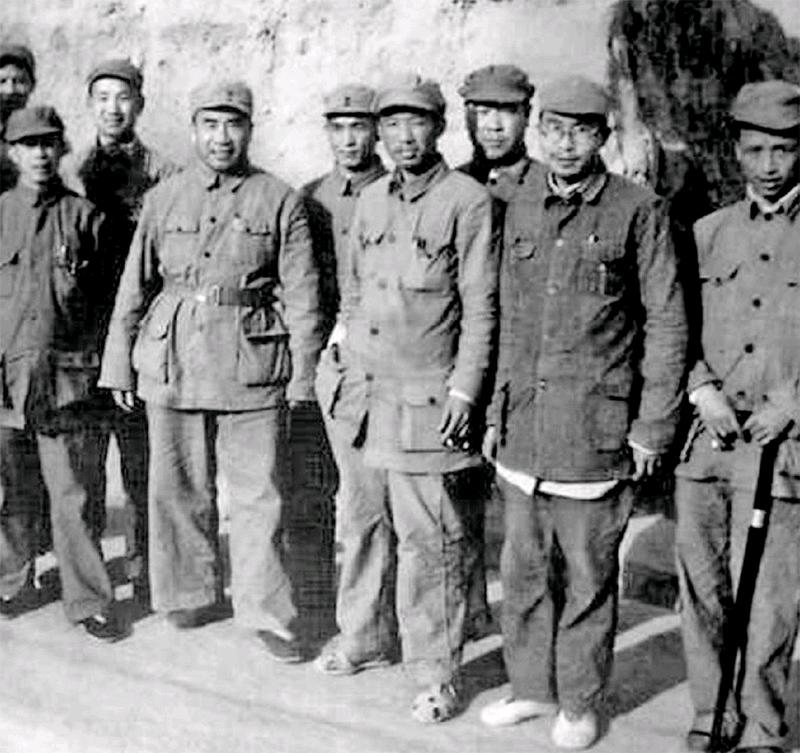

我和潘复生在黑龙江的一段交往

潘复生是位老同志,1908年出生,山东文登人。1931年10月加入中国共产主义青年团,12月转为中共党员。他长期在山东省工作,抗战胜利后任冀鲁豫区(大体是后来平原省的辖区)党委书记。他是中共第八届中央候补委员、中央委员(中共八届扩大的十二中全会增补)和中共第九届中央委员。我和他过去没有交往,为他平反后也没有什么联系。

初到黑龙江的潘复生

1964年8月,我刚被任命为中央组织部副部长没过多久,东北局组织部副部长李志文给我打电话,问我什么时候来报到。我很纳闷:“什么报到?”他说:“你不知道?那我不跟你说了。”我找到安子文同志:“李志文说了这么一句话,是不是我的工作要调动了?”他说:“你知道了就告诉你吧。电报就在桌子上放着呢。黑龙江省缺个省委副书记,宋任穷同志到东北局以后从来没指名要过干部,他现在提出来要你,不好拒绝。部里同意了,已经报中央,还没批回来。你先不要考虑这个事情,先把组织中央机关的‘四清工作队的任务完成。”9月18日,我被任命为中共黑龙江省委书记处书记。1965年10月,中央调欧阳钦到东北局工作,任命潘复生为黑龙江省委第一书记。这样,我们就有了一段交往。

潘复生刚到黑龙江时,生活朴素,作风民主,表现突出地好。上任伊始,潘复生到五六个县视察,发表了不少讲话。回来后,随行的同志把他的讲话做了整理,建议下发全省。潘复生说:那不行。这只是我个人的意见。把它整理以后,拿到省委常委会上讨论,大家都同意后再以省委的名义下发。这件事让我感觉他的工作作风挺民主。

有次省委常委开会,讨论花园村一栋停工多年的半截楼是否续建竣工问题,潘复生的表现也不错。1958年,全国大兴土木搞建设,黑龙江也跟风,搞了一个北方大厦,原本是想中央来哈尔滨开中央全会给中央委员住的;还建了一个花园村。工程快封顶时,因资金缺乏,只得叫停。其中有一栋会议楼成了烂尾楼。1966年经济情况好转后,省委想把它完工,利用起来。常委会讨论这个问题时,潘复生表示要到花园村看看。省委秘书长赶快要车。潘复生问:离这儿多远?当得知只有一里多远的路程时,他说:一里路还用坐车?走着去!潘复生穿着布衣、布鞋,带领十几个常委步行到了花园村。当时我也在场,心想这个省委书记真不错。过去,黑龙江的省委书记们习惯在家里办公,潘复生到后,改在机关办公。对于这一点,大家的反映也很好。但这些只是一时的表象,实际上潘复生并不是这个样子。

《五一六通知》下发之后

潘复生任黑龙江省委第一书记后不久,1966年5月4日至26日,中央政治局扩大会议在北京召开。16日,通过了《中国共产党中央委员会通知》(后来被简称为《五一六通知》)。《五一六通知》要求:“全党高举无产阶级文化大革命的大旗,彻底揭露那批反党反社会主义的所谓‘学术权威的资产阶级反动立场,彻底批判学术界、教育界、新闻界、文艺界和出版界的资产阶级反动思想,夺取在这些文化领域中的领导权。”当时,我正在密山县参加“四清”运动,结合进行春耕生产。5月末,我回到哈尔滨,听到了中央精神的传达。

《五一六通知》下达后不久,6月,哈尔滨市的街头上贴出反对黑龙江省和哈尔滨市党政领导人的大字报,省城大专院校学生开始上街游行。7月,省委决定由我和省委常委、副省长陈剑飞率领一个五六人的工作组,指导、帮助哈尔滨市委搞“文化大革命”。当时,哈尔滨市里一些人要把省委书记处书记、哈尔滨市委第一书记任仲夷和市长吕其恩当作“走资派”打倒,已不让任仲夷、吕其恩参加市委常委会了。任仲夷是河北威县人,1914年出生,1936年2月加入中国共产主义青年团,同年6月转为中共党员。他是北平中国大学的肄业生,参加过“一二·九”运动。任仲夷的思想一直比较活跃,有点子,敢提意见。他是分管工业的省委书记处书记,但工作主要在哈尔滨市。

这个时候,潘复生和省委的意见还是一致的。省委给我们的任务是:任仲夷和吕其恩这两个同志总的是好的,要保住他们,帮助他们检查缺点错误,力求过关。实在过不了关,准备让我接替任仲夷,陈剑飞接替吕其恩。

我们下去后,决定让任仲夷和吕其恩照常参加市委常委会议。我们说:任仲夷是省委书记处书记,他都参加省委常委会,却不让他参加市委常委会,你们报告中央了吗?任仲夷必须参加市委常委会议。如果会议涉及他们的问题,必要时让他们回避一下。这样,他们才参加了几次市委常委会。有一天晚上,任仲夷到我家里,跟我商量该怎么办。他说:如果市委的同志对我有意见,应该公开讲,不要只在背后讲。市委能不能开一次会,面对面地对我提意见,进行批评?我和市委第二书记王观潮等人商量后,开了一次市委常委会议。我在会上说:对任仲夷、吕其恩同志要积极、热情、严肃地开展批评,帮助他们改正缺点错误。但有的人不同意我的看法,认为我说的“积极、热情”不妥当,任仲夷与他们的矛盾是敌我矛盾。过了一段时间,一张大字报写着“肃清任仲夷等人的反革命影响”,我看到后不同意这个提法。我说:谁说他们是反革命了?提批判任仲夷的错误可以,但不能写“反革命影响”。后来,造反派在市委给我贴大字报,说我压制群众,包庇任仲夷、吕其恩。我们在那儿工作了十几天,也没能保住任仲夷、吕其恩。

动乱迅速在全省蔓延。为了控制日趋混乱的局面,1966年7月18日,省委召开有1万多人参加的哈尔滨市大中学校“无产阶级文化大革命”积极分子会议。主会场设在北方大厦,许多学校还设有分会场。

此前,一些大中学校已出现造反派学生斗争校、系领导,搜查和查封校、系党委及总支办公室,查“黑材料”等过激行为。潘复生到各校开小会时也讲过学生中有“变色龙”“小爬虫”,动机不纯的人在那里反党,试图要对运动进行约束和引导。他到北京开会后,得知北京市委第一书记李雪峰有一个报告稿,主要内容是讲在党委领导下进行“文化大革命”。潘复生认为黑龙江也应该有这么一个报告,就以李雪峰的稿子为基础,省委常委会议一字一句地修改,写成《高举毛泽东思想伟大旗帜,在党的正确领导下,彻底搞好文化大革命》一文。

报告稿说,要在党委领导下进行“文化革命”,要把运动引导到正确轨道上来;要讲究斗争方法,要摆事实、讲道理,严禁打人、骂人,不要采取戴高帽、游行以及其他形式的变相体罚。报告还说,值得警惕的是有些别有用心的人,利用一些群众的糊涂认识,利用党在工作中的个别错误,反对党的领导,有人假借反对党内资产阶级代理人的口号,实际在那里煽动反对共产党。

谁来做这个报告呢?由于我是省委书记处中最年轻的,也是新来的书记,潘复生就让我在7月18日的大会上代表省委做报告。我到黑龙江才两年,到外地搞“四清”运动八个月,哈尔滨的街道还没弄清,省里除农业口的干部外,许多人我还不熟悉,我心想不会有人保护我,也不会有人打倒我,没想到这个报告引火烧身了。

“十六条”下发之后

1966年8月1日至12日,毛泽东在北京主持召开中共八届十一中全会。会议通过了中央文革小组起草、经毛泽东审定的《中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定》(简称“十六条”),还印发了毛泽东8月5日写的《炮打司令部——我的一张大字报》。会后,在毛泽东的支持下,全国的红卫兵组织迅速发展,红卫兵运动席卷全国。8月中旬以后,黑龙江省的局势和全国一样,越来越乱。潘复生的态度也急剧变化。

8月16日,哈尔滨军事工程学院学生在省委办公大楼前面公然贴出《省委不革命就罢他娘的官》的大字报。8月18日,潘复生没有和省委打招呼,就擅自到北方大厦发表讲话,公开宣布支持红卫兵小将们炮打省委这个司令部的造反行动,还戴上红卫兵袖标参加了游行。这样,潘复生以最早支持红卫兵造反的省委第一书记而闻名全国,省委其他人则被抛到了一边。在12名省委书记处书记中,除潘复生外,其余的陆续被宣布为“走资本主义道路的当权派”遭到揪斗。

8月24日,哈尔滨市的一些大中学校、机关、工厂、企业单位召开30万人的“哈尔滨市各界文化大革命点火大会”。会上称“7·18”大会犯了方向路线错误。我因代表省委在“7·18”大会上发表讲话,就成了主要批斗对象之一。造反派说我是消防队,是扑灭“造反有理”这把火的。潘复生对我和王一伦说:你们现在不要多出头露面,不要出去,休息几天,不要把身体搞垮了。我们在和平村休息了没两天,他又批评我们说:你们怕群众,就不出去。类似这样出尔反尔的事情还有很多。没办法,我和李范五到了哈尔滨师范学院。当时,学生们正批判学院党委书记杜若牧,要罢他的官。在台上的李范五和我被逼表态。我俩商量了一下,只能表示可免去他的职务,不过要先与杜若牧打个招呼,让他心里有个底。但杜若牧没有扛过去,当天晚上自杀了。我没有保护好自己的同志,感到非常愧悔,现在想起来仍很难过。等到我后来被罢官时,更能体会到杜若牧当时的痛苦心情。

到了8月下旬,省委常委会已经很难正常召开。会议经常受到造反派的冲击,有的书记在会上被揪走。常委会决定的事项,造反组织可以随意否定。省委及机关工作陷于瘫痪状态。大约在8月25日,造反派在哈尔滨八区广场开了斗争省委领导干部的十万人大会,把李范五、王一伦、任仲夷和我都揪到台上去,后来还把李范五、王一伦非法关押了起来。当时东北局第三书记马明方正在哈尔滨,得知了这个情况,非常生气。他找我谈话:潘复生是东北局书记处书记、黑龙江省委第一书记,为什么一言不发?造反派有什么权力把省委书记关起来?马明方让我转告潘复生,要把李范五和王一伦放出来。我把马明方的意见向潘复生转达了。潘复生说,小将们都很激动,我正在做工作,但得有时间。实际上,他并没有去做任何工作。

八九月间,红卫兵组织和省委、省政府机关的造反派组织相继召开大会,揪斗省委、省政府的领导干部,“戴高帽”“挂牌子”“大弯腰”“游街示众”,要求罢他们的官。由此,掀起了省内各级领导干部被揪斗、体罚和抄家的浪潮。针对学生造反派在9月4日批斗省委、省政府领导时的打人行为,9月7日,哈尔滨第一工具厂和第二工具厂2000多名工人到省委门前,向省委提出五条意见:省委对运动要敢于领导,对运动中出现的一些问题要态度明朗;运动中揭发出来的坏人,要由本单位管理;对哈尔滨军事工程学院红色造反团搞武斗的做法要制止;对被造反团控制的省委领导人,要保证安全;不准造反团干涉其他单位的“文化大革命”,同时要求省委第一书记潘复生出面接见工人代表予以答复。这里真实地反映出以产业工人为主体的工人阶级的立场态度。这个时候,潘复生借口眼睛疼,躲避不见。我去请示潘复生,他要我们顶住,让我和杨易辰去接见工人代表。我们经过好几个小时的说服和劝阻工作,才避免了工人和学生的冲突,没有出现什么大问题。此事后来被称作“9·7”事件。

10月下旬到11月上旬,潘复生和杨易辰到北京开会,李范五、王一伦已被打倒,省委的日常工作暂由我负责。由于造反派的干扰,局面混乱,省委工作十分困难。造反团和八八团两派造反派都说对方整了自己的黑材料,分别找省委要求表态。11月1日,我要求两派各自销毁调查对方的材料,结果被两派指责为“挑动群众斗群众”。这就是所谓的“11·1”事件。很快,杨易辰和我因“9·7”事件、“11·1”事件,被扣上不支持学生革命运动的帽子遭到批判。

这个时候,有的同志向我建议说,省委只有潘复生能站住,你应该支持潘复生,你不支持他,你就危险了。但我不能支持他的立场和态度。说老实话,因为60年代初甄别平反他的问题,潘复生刚到黑龙江时对我是比较器重和信任的,还曾有要我担任常务书记的想法。我明确说自己在省委书记处排名最后,年纪最轻,干不了。“文化大革命”开始后,潘复生看我不跟从他,觉得我不可“挽救”,就把我抛出去了。11月20日,根据中央领导关于“三个正确对待”(正确对待运动、正确对待群众、正确对待自己)的要求,我在省、地、县三级干部会议上违心做了《我的初步检查》。12月中旬,省委机关召开“批判省委资产阶级反动路线大会”,我又被迫在会上做了检查。但无论如何检查,造反派总不满意,难以过关。接着,就是“挂牌子”,在哈尔滨市14所大学轮番批斗,这家斗完交下一家,身体就这样被斗垮了,家也被抄。

省革委会的建立

1967年1月,由张春桥、姚文元、王洪文操纵的造反派夺取了上海市的党政大权。在上海“一月夺权”的带动下,黑龙江省造反派也纷纷在许多单位夺权。

1月16日,在潘复生的支持下,23个单位的造反派成立联合总部,发表《红色造反者联合接管省、市党政财文大权的公告》。1月31日,“黑龙江省红色造反大联合大夺权誓师大会”召开,宣布成立“黑龙江省红色造反者革命委员会”,同时发布《第一号通告》称:中共黑龙江省委、黑龙江省人民委员会的党、政、财、文等一切领导权自即日起归该委员会,停止黑龙江省委、省人委的一切领导权。这个造反委员会还请潘复生和省军区司令员汪家道担任顾问。

当天,潘复生召集省委常委会,对我们说:“小将们成立了革命委员会,夺权了,省委和省政府从今天晚上起停止活动,再活动就非法了。我跟小将们讲,我看还有一些同志是不是也当顾问,但他们不答应。我和汪司令员是顾问,我们先掌握着,过一段时间再说。”这样,省委、省人委的其他领导同志彻底“靠边站”了。

2月2日,《人民日报》发表题为《东北的新曙光》的社论,肯定了这次夺权行动和建立起来的革命委员会。过了一段时间,中央认为学生造反派难以掌管全省的工作,决定让潘复生任革委会主任,汪家道任第一副主任。3月23日,中央批准黑龙江红色造反者革命委员会改称黑龙江省革命委员会,潘复生任革委会主任,汪家道任副主任。

1967年4月26日,中央组织部的造反派来到哈尔滨,传达康生指示,说要把我这个安子文的“黑干将”揪回北京审查。我回家带了几件衣服和一本《毛选》,跟造反派回到了北京,接受批斗,后被发配到“五七”干校。这一走,就是五年。由于在粉碎“四人帮”后我担任黑龙江省平反冤假错案领导小组副组长,对离开黑龙江后发生的情况仍比较了解。

1967年10月27日,中央发出通知,提出“在已成立革命委员会的单位恢复党的组织生活”。黑龙江省革委会于1968年2月电请中央成立中共黑龙江省核心小组。1970年5月,中央批准潘复生任省革委会核心小组组长,汪家道、刘光涛任副组长。这个时候的潘复生,早已和刚到黑龙江的时候判若两人。他自负地说:报纸怎么不写社论?我的每次讲话你们稍微改一下,都是一篇好的社论!当时的黑龙江报纸仿照《人民日报》的文风,有“潘政委和他的亲密战友汪家道司令员神采奕奕地向我们走来”之语。潘政委即潘复生,任黑龙江省委第一书记后,即任黑龙江省军区政委,1967年5月至1971年9月又任沈阳军区副政委。

省革委会建立后,潘复生支持一派压一派,派仗越打越烈。从1966年到1970年的五年时间里,潘复生整了很多人,把大批老干部整下去了,所有的省委书记全打倒了。他到黑河地区走了一圈,就罢免了五个县委书记,以“里通苏修”的罪名对他们进行斗争。他还提出,生产队的老三位(支部书记、大队长、会计),留一位,打倒两个。据《中国共产党组织史资料》记载,在1968年开展的“反右倾”“反复旧”“反复辟”和清理阶级队伍的斗争中,潘复生认为黑龙江省“特务绊脚”“坏人如毛”,要求“挖地三尺”,彻底清除坏人。全省揭出1200多起所谓“反革命阶级报复案”,定了2.9万多名所谓“漏网走资派”,被揪斗、被撤换、被批判的干部达5万多人。全省设立了1000多个“叛徒”“特务”专案组,将欧阳钦、李范五、陈雷和省委常委12人打成“叛国集团”主要成员,省、市的168名各级领导干部受牵连,全省造成冤假错案8万多起,非正常死亡许多人。

到后来,潘复生和汪家道之间也产生了矛盾。1969年中共九大以后,潘复生未报经中央批准,对汪家道和沈阳军区支左的一批军队干部进行批判。陈锡联、毛远新为此对潘复生不满,认为他打倒老干部一大批、打倒军代表一大批、打倒造反派一大批。1971年6月,沈阳军区决定对潘复生免职审查,认为他被捕坐过监狱,给他定为“叛徒”“走资派”,党内外职务一抹到底,下放到沈阳农村劳动改造。汪家道随后当上了省委第一书记。

粉碎“四人帮”后,中央在1977年12月改组黑龙江省委,杨易辰担任省委第一书记。潘复生从辽宁回到了黑龙江,省委摘掉了他的“叛徒”帽子。20世纪70年代末80年代初,中央几次就“两案”审判召开会议。黑龙江省委鉴于潘复生在“文化大革命”期间犯有严重错误,曾提出要开除他的党籍,但中央没有批准。1980年4月,潘复生病逝于哈尔滨。