神说:“要有光”,他却选择了“自然之光”

2016-06-17

神说:“要有光”,他却选择了“自然之光”

CHOOSE NATURL LIGHT

丁苏恺的这幅“佛说法”图像,并没有桎梏在神必须光耀的固定思维里,他敢于借鉴伦勃朗描绘世俗世界的方法,尊重光线带来的跳跃之美,从技法上让神真正散发“人性之光”。

01丁苏恺Everlasting Moments布面油画80cm×60cm2012年

02扬·凡·艾克《阿尔诺芬尼夫妇像》布面油画82cm×59.5cm1434年

丁苏恺的《楞严初相》用油画讲了神的故事,画面里却不是神要的光。

在西方。

神说:“要有光”,就有了光。神看光是好的,就把光和暗分开了。神称光为昼,称暗为夜。有晚上,有早上,这是头一日。(创1:3-5)

“光”不仅是基督教里造万物的起始,也是“照亮一切生在世上的人”的真光耶稣。在公元四世纪,基督教合法化之后,基督教美术从古老的偶像崇拜禁忌中脱颖而出,“道成肉身”的教义带来了一套完整的图像志。“光”除了是透过花窗泻到祈祷者身上的暖意,更是上帝身后黄色的荧荧光亮。

01丁苏恺《如是》布面油画80cm×60cm 2013年

02罗吉尔·凡·德·韦登《圣路克画圣母像》布面油画133cm×107cm1500年美国波士顿美术馆藏

于是, 光出现的地方就是神存在的地方。从耶稣诞生,到圣母怀中的婴孩,从广施神迹到十字架受难,耶稣用心灵之光普照大地。所以最初的宗教画就有了不成文的规定:圣像是逃避自然光线且自带光源的发光体。

盖尔特根·托特·辛特·扬斯(Geertgen tot Sint Jans)有一幅《基督降生》,以耶稣诞生在马槽为主题,画面的光源完全集中在婴孩身上,与周围朦胧的夜色形成强烈的对比,除了面前的圣母似有影像,一切的周围都影影绰绰,极难辨认。《圣母的荣光》是乔托·迪·邦多纳(Giotto di Bondone)的代表作,圣母抱着圣婴坐在宝座上,宝座左右各有一个跪着的天使,椅侧站立着圣保罗、圣加百列、圣米迦勒等人物,虽然为了突出圣母的女性人体,乔托在衣服上添了一些明暗光影,但每个神头上的明亮光圈都在昭示着这是一个神的世界。《基督受洗》是由委罗基奥与达·芬奇共同完成的,约翰在约旦河一带向贫民传道,鼓动人民接受上帝的洗礼,耶稣闻信,前来接受施洗。约翰舀起约旦河的圣水时,天空豁然开朗,有一鸽子形状的圣灵显现,散着金光,与此同时,施洗约翰和两个小天使也有金圈附顶,光线的存在时时刻刻提醒着这里描绘了神的故事。

在东方。

佛经中说,佛光是释迦牟尼眉宇间放射出来的光芒。佛教认为佛的法力广大,佛光即是佛所带来的光明,能让众生觉悟破除昏暗,故云:“金山晃然,魔光佛光,自观他观,邪正混杂。”

提起佛教绘画,敦煌壁画的地位是独一无二的,壁画中主要分神和俗人形象,佛的形象比较好辨认,虽然随着时代的推移,神的形象在做着不同程度的夸张,但是无论在佛像画、经变画,还是故事画,佛终归会用自己的光相感召每一个崇拜者。佛教里光的真正价值在于其承载的宗教功能,无论是镶嵌在幽深的洞窟还是挂在明净厅堂,每一幅佛教绘画背后都一个意味深长的原初旨意。

殊不知除了画面中出现的佛有佛光环绕,光相普照外,敦煌莫高窟的建成之初也是“佛光”带来的善缘。公元366年的一天傍晚,在中国西北部的甘肃省敦煌市附近的一座沙山上,“佛光”的一次偶尔降临被一个叫乐僔的和尚无意中看到了。看到“佛光”的乐僔当即跪下,发愿要把他见到“佛光”的地方变成一个令人崇敬的圣洁宝地。受这一理念的感召,经过工匠们千余年断断续续的构筑,终于成就了人们今天看到的敦煌莫高窟。

01丁苏恺《维摩诘说法》布面油画50cm×50cm 2013年

02扬·凡·艾克《洛林大臣的圣母像》布面油画66cm×62cm1433年~ 1434年巴黎卢浮宫藏

03丁苏恺《向扬凡·艾克致敬》布面油画40cm×30cm2013年

04扬·凡·艾克《包着红头巾的男子》布面油画26cm×19cm1433年

无论东方还是西方,宗教画里的神总是最引人注目的,他永远站在万众注目的位置,以自带发光的能量磁场感召朝拜的信徒。丁苏恺的《楞严初相》描绘了佛说法的故事,他向往佛教故事里的庄严肃穆,但是他并没有用程式化的“神之光”,而是用了“自然之光”,当自然之光迎面洒在画面中文殊菩萨和佛的侧脸时,我坚信他的佛从仙境走向了尘世,因为真正的光明其实是我们每一个人的自性之光。

丁苏恺直言《楞严初相》有借鉴伦勃朗的《夜巡》,伦勃朗也是一个任性的人,上帝说“要有光”,他却描绘了“黑暗”。

1642年,盛名已久的伦勃朗接受了一个价值1600块钱的订单:阿姆斯特丹射击手公会的16名军官,每人拿出了100个荷兰盾,向伦勃朗订做一幅集体肖像画。16个人的初衷是希望被表现地气派庄严,富贵典雅,每个人身上透着光,最好像神一样。然而伦勃朗并没有描绘神圣的光,而是创作了一幅紧张的“舞台剧”。这幅画戏剧化的场面中心是大尉班宁·科克和他的助手,他们两个是被舞台追光照耀的主角,黑色毛呢制服配白色亚麻皱领衫,头戴阔沿黑色礼帽;他的副手打扮的更加鲜亮,明黄色绣花华服,头戴明黄阔边礼帽,脚蹬高筒马靴,手握长矛。画面左上方打过来的光线把他们的头发、胡须、姿态都映得透亮。其余十多人根据构图的需要,有的露出半身或者半个面庞,有的只能模糊的看到一双眼睛,他们都迷失在黑暗里。不是平均分配神圣之光,而是画家精心安排的有层次的跳跃的光。伦勃朗戏剧性地处理了明暗光线,用自然之光强化了画面中的主要人物,也用暗部消融了次要人物,他用“光”塑造了另类崇敬,不是高高在上的程式威严,而是生活就在你我身旁。而这样平实的佛,虽然是太子出家却和我们普通人一样平常,会使人觉得学佛要设法做到佛的样子才好,不像其他经典那样,把佛塑造得那么高不可攀,只能想象和膜拜。所以在平实的生活里,在最平凡中,建立一个非凡的神圣境界,也就是佛的境界。

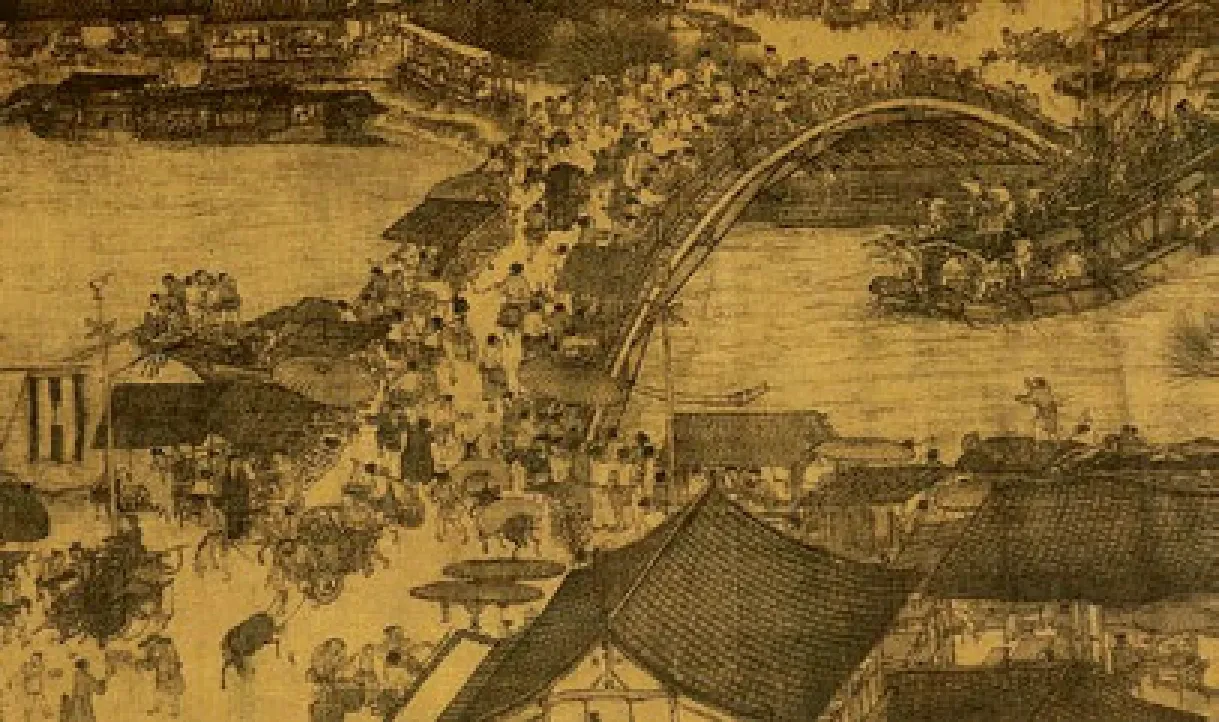

01仇英《清明上河图》局部

02张择端《清明上河图》局部

03让·弗朗索瓦·米勒《播种者》布面油画101cm×82.5cm美国波士顿美术馆藏

04凡·高《播种者》布面油画64cm×80.5cm1888年 6月克罗勒·穆勒博物馆藏

丁苏恺特别喜欢伦勃朗的《夜巡》,《楞严初相》的人物布置和画面用光都有借鉴《夜巡》。《楞严初相》画面的起点集中在站立的释迦,他举起的手。顺着他的手向下,配合着衣纹的指向,以及身边人物的姿态、眼神,不知不觉便将一股势汇集到正跪在佛前涕泪悲泣的阿难身上。而阿难向左的姿态又将这股势指向了同时被带到佛前的摩登伽女。顺着摩登伽女抬起的手,则是立于面前持咒的文殊菩萨。故事中,摩登伽女施咒,阿难伏咒,文殊菩萨破咒,释迦牟尼佛说法,四位承担故事情节的人物被画家巧妙的安排在了画面之中。作为画面重心的佛与文殊菩萨受到来自左侧的光照,因为位置高于阿难和魔女,相比之下越发明亮。对比魔女的不安姿态和阿难的跪拜,两人一明一暗相互照应,暗中埋下摩登伽女后来大彻大悟,证得初果的伏笔。除此之外的菩萨、护法、罗汉或暗或虚,一众迷失在背光里。

丁苏恺的这幅“佛说法”图像,并没有桎梏在神必须光耀的固定思维里,他敢于借鉴伦勃朗描绘世俗世界的方法,尊重光线带来的跳跃之美,从技法上让神真正散发“人性之光”。佛的人性之光被记录在《金刚经》开篇里,他像一个普通人,出门化缘,吃完饭洗碗,然后把脚洗干净,自己把自己的蒲团摆好,也从来没有在经文里见到佛有个侍者帮他做,全部是他亲力亲为,生活严谨、平淡、秩序,他就是一个普通人。