予岂好辩哉

2016-06-16鄢烈山

鄢烈山

资深报纸编辑、专栏作家。1952年1月出生于湖北省江汉平原;1982年毕业于北京师范大学中文系;此前做过农民、民办小学教师与中等师范学校函授教师,大学毕业后在政府机关工作三年;1986年春入新闻界,现为南方报业传媒集团高级编辑、南方周末报社总编辑助理。

自1985年以来坚持杂文、散文及社会评论写作,迄今在海内外出版《冷门话题》、《钢丝上的中国》等杂文、时评和随笔集18种。其中《一个人的经典》获中国作协举办的第三届“鲁迅文学奖”(杂文散文项)。并著有长篇史传《狂人李贽传》。1996年—2001年4月用本名或笔名为《南方周末》撰写专栏文章在中国知识界和文化界有广泛影响,入选《南方人物周刊》2004年所评“影响(当代)中国的公共知识分子50人”。

这是我一篇旧文的标题,原载《湖北文史资料》一九九七年第四期。蒙乡党抬爱,约我介绍自己的杂文创作。自知成就远不足以为故乡山水生色,却之不恭,便有了那篇两千多字短文。如今在它的基础上扩写,增加接下来的经历,补充一些内容。

谈到我的杂文创作——老实地说,叫“杂文写作”更贴切,我就想起孟子的名言:“予(我)岂好辩哉? 予不得已也。”非以圣贤自况,而是这句话十分确切地传达了,我是怎样走上杂文创作道路的,以及我的杂文观和杂文创作特点。

一、 家世背景

少年时代从未想过要当什么杂文家。

我出生在江汉平原的水乡,湖北省沔阳县(现在叫仙桃市)西南角与潜江、监利两县交界地区的小村子,人称“沙岭上”。

我的祖父鄢元旭与他的父母兄弟,本来生活在汉江北边的天门县鄢家台。据说是“头次革命”(“土地革命”)失败后,“还乡团”回来,杀了跟着共产党的叔祖父,祖父带着一家人逃到了江汉南边的沙岭村。因为我们家祖上本是这边姓余的一支,流落到天门县做了上门女婿,改姓鄢。所以,“三代归宗”,我的两个伯父姓鄢,我父亲姓余,名“续汉”。

母系本是东荆河(汉江支流)南边监利县“洪湖岸边”的大地主,30年代初“贺龙领导闹革命”时被“打土豪,分田地”而破产。那时母亲张凡珍才4岁,后来逃乱做童养媳,嫁到邻县。到1949年共产党打回来,我舅舅家是“下中农”,俨然是“新社会”在农村的依靠阶级。可见,生在乱世,祸福难测呀。直到2011年7月2日去世之前,弥留之际,妈妈都不爱听我说一句批评政府的话。经历战乱生活的她,是真心觉得“天下太平”要感谢共产党,妇女解放要感谢共产党。

说这些既是介绍家世,也是坦露我的政治观念。这些年在大学演讲,进入互动阶段,常有同学问我是不是“(中共)党员”。我什么党的党员都不是。这什么也不能说明。以我的“家庭出身”(政治“成分”),当然不会对共产党有什么“阶级仇恨”,而我认定批评公权力、监督执政者是我的公民权利。我不入党甚至也不是清高。“君子不党”是前现代的非政党政治时代的圣训。我不愿为了取得“进步”的资格而巴结人,讨厌“向组织靠拢”的“谈心”“汇报”那一套,但年轻时如果有人真的欣赏我而“拉”我入党,我可能也就入了。事实上,后来在武汉市青山区政府办公室当副科长时,在长江日报评论理论部当副主任时,如果不是要“跳槽”,那么“为了工作方便”,我肯定同意入党了。

——我反感以是否党员、是否在体制内的身分印记来判定人,觉得那些所谓激进的“民主斗士”,其实是抱着阶级斗争理论不放的政客。对此我写过一些文章,这里就不重复了。

言归正传。我生于旧历辛卯年腊月三十酉时,即除夕准备吃团年饭的时候。公历应该是1952年1月。少年时我一直觉得自己好亏:别人过生日爹妈会特别给他做点好吃的,我过生日大家都加餐!而我记事则迟至1958年春天。也就是说,6岁之前的事,我一点记忆都没有。妈妈说我,小时候很讨厌,成天跟她喊“我要吃”,她在田里锄草,我就在田埂上叫;吃饭总要盛满碗,由于常常是喝稀粥,有一回我把碗端歪了,热粥烫得我的胸口起了一个大泡,害得“格老鬼”打了她一巴掌!我胸前现在还有一个大瘤疤。

1958年“大跃进”这一年,父亲担任沙岭大队的党支部书记。此前,领导沙岭农业合作社的是二伯父鄢洪桢和父亲兄弟俩。大伯父在抗日战争期间被抓了壮丁,早就没了音讯。我们沙岭村是湖北省的合作化运动典型,一直有工作队驻村。而父亲兄弟俩就是小说家柳青代表作《创业史》里的青年梁生宝,真心带领乡亲走合作化共同富裕的道路。1955年,(工作队员)魏光荣与(社干部)余续汉联合署名,介绍沙岭农业合作社搞评工记分解决社员出工不出力问题的文章,被收入了毛泽东主编的《中国农村的社会主义高潮》,是湖北省的五篇经验之一。作为合作社的党支书和全国劳动模范,二伯父曾赴北京参加过“群英会”。1958年他上调到公社工作,同时以国家干部身分分配到本公社的武垴大队担任党支书,直到大饥荒时期精简干部,这个老实人响应号召回到本村成了“农民”。

我们那个自然村“沙岭上”,是通顺河决堤冲积而成,都是晚近的外来移民杂姓,尚未形成够划地主富农成分的人家。最高的阶级成分也就是“上中农”;邻近的自然村有个“富农”朱德富,还住着茅草屋,谁叫他先买地的呢?这些话是冲着杂文圈有人为诋毁我而曾信口污蔑我的父辈是“残害地主富农的土改根子”,而顺便提到的。我的爷爷则在“土改”前早已病逝。

至于合作化运动的历史功罪,与合作化运动中梁生宝式农村干部人品好坏,也是两回事。晚年的母亲曾对我妻子不无埋怨地说:“五二年搞互助组。五三年起办合作社,合作化时期老头子是社长,生怕‘好事了我,总是让我做重活,总是要我带头,一个人包四亩五分田。搞大跃进,我就整天泡在田里,挖坟茔,栽(油)菜,割(稻)谷、捆谷、挑谷……小伢(指1956年出生的大妹妹)就丢给婆婆带,怀了伢(指1959年出生的小弟弟)也要照做事,一点也不能输给人家。”而我记得的是,搞“大跃进”,当书记的父亲,“平整土地”带头挖了祖父的坟;搞“平房化”并村,带头拆了我家1957年才建的砖瓦房……

“大跃进”带来大饥荒,我父亲这样的基层干部就成了替罪羊。1960年反“五风”,父亲关在屋里写检讨,挨家挨户向乡亲们赔礼道歉的情景,我至今都历历在目。后来在《毛泽东文集》第八卷,看到《彻底纠正“五风”》一文,所说产生“经验”的典型湖北省通海口公社,不正是我们公社吗?原来老爸又“通天”了!所谓“五风”的前四风,即共产风、浮夸风、强迫命令风和瞎指挥风,谁是始作俑者今天不用多说了。

反“五风”后,父亲受到党纪处分,成了“垮台干部”,被“充军”到二十里外的排湖,带领全大队“五类分子”及其子弟为主的社员去围湖垦荒。1966年春天的大“四清”运动,父亲又成为头号斗争重点。在那个年代,我家所受的这些曲折与屈辱,比起“地富反坏右”和文革中的“走资派”等“牛鬼蛇神”的惨痛遭遇来,真是算不了什么。我的二伯父秉性温和像他吃斋念佛的母亲,从合作化到大“四清”,当党支书10多年没有挨过整。而我父亲性格刚强如他习武的父亲,难免得罪乡党;但乡亲们虽然按工作队动员整他,似乎也没有几人真的记仇——我永远记得1966年春天,生产大队民兵架着机枪斗他,而这年冬天姐姐出嫁后,作为老二的我被迫辍学回乡劳动挣工分,正愁体弱多病干活不如同辈时,晚上在生产队的仓库里开会,乡亲们一致同意我接替出嫁的胡姣姑做记工员,随后又兼做出纳……

这些童年经历是宝贵的思想资源。我由此体认到人性的复杂、政治的叵测和世事的多变。我曾经写过一篇文章,讲独立写作的四要素:良知、悟性、体验和知识。良知最重要,心有公平正义可以超越自我;否则会为了利益昧着良心说话。悟性是天资,也要靠研修,先知先哲的成就证明了这一点。生命体验每个人都可以有,但深度广度不同,关键还在于是否忠于内心。知识面和视野也很重要,越无知越固执,坐井观天会贻笑天下而不自知。

二、 求学经历

清晰地记得1958年秋天,小脚奶奶牵着我到沙岭大队第二生产队的“万家祠堂”报名上学。一栋大屋子的几间房,分三个年级上课,算是公社一个中心小学的分校。我那时刚过6岁半,是班上年纪最小的。班里搞结对比赛,看谁到校早;我是剩下的单个,老师说“鄢明山(我小名),挑(战)全班!”我曾傻傻地天蒙蒙亮就赶到学堂了。

不久,祠堂要拆,而且小学生也要实行军事化,到附近的一所公社中心小学集体食宿。晚上开会斗争处罚最轻尚可留校任教的“右派”定正胜老师,我瞌睡得眼皮打架;也有同学晚上半夜误把棉鞋当尿壶;白天则参加过劳动,记得是摘棉花和捶棉梗皮。什么时候解散的我忘记了,只记得第二年是在我们队姚家屋子里上“分校”。

四年级我转到中心小学走读。那时我早晚要给生产队放牛挣工分,有时会迟到,年轻的女班主任就很不高兴。但教算术的陈校长很喜欢我,成绩好嘛。以记性好,会背朗诵词和快板书之类节目,在同学中崭露头角。进入五年级,班主任张加斌老师欣赏我,让我当了班主席兼少先队中队长。

小学毕业前,通海口区卫生院医生进行体检时,我才138厘米,个子矮小不要紧,问题是有肝炎。张老师知道这个情况后很着急,托人带我到县城医院复查,搞了一张“现在没有发现肝炎”的证明。这是我第一次出远门,坐汽车,看到汉江和轮船。我没有让张老师失望。我们中心小学有共和、光明和沙岭等五个生产大队的学生,那一年就我一人考上了县重点(沔城中学),还有一个叫左行凤的女生“备取”,后来没去上学。

强烈的求知欲和好胜心,似乎是我的天性。可惜父亲识字不多,家里没有一本书,那时也很难借到书读。放学之后要挣工分、拾麦穗稻穗或砍野柴、做家务,能读书的时间也极少。所以小学阶段只是看了几本《哪吒闹海》、《黄天荡》之类娃娃书,和《红日》、《林海雪原》等若干革命小说。60年代村里办过一段时间私塾,我想他们知道的我也应该知道,于是抄来背了《百家姓》和《三字经》,知道咱鄢姓不孤,《百家姓》上有“汝鄢涂钦”呢。

报考沔阳老县城的中学(二中),是因为离家较近,可以每周回家拿米和腌菜,而新县城的一中离我们家上百里,一学期才能回一次。教我们初一语文的是武大中文系毕业的胡常德老师,教数学的是华师数学系毕业的匡升桃老师。副科老师也多是名校毕业。这个师资水平如今县市级城市的初中反而达不到。

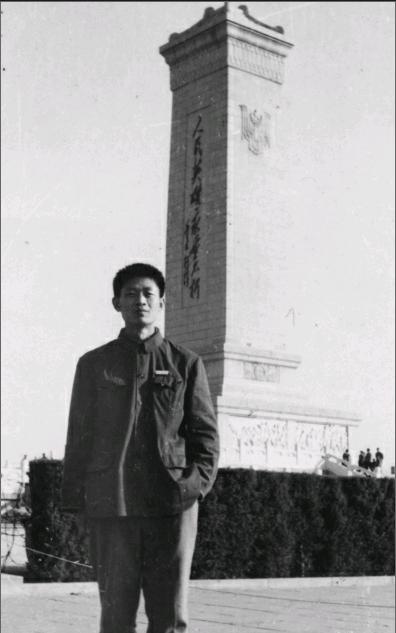

且说1966年秋冬,我参加免费的“大串连”,“开洋荤”经武汉游了北京、长沙和上海,接受过第四次检阅红卫兵,在长安街边近距离看到过毛泽东、林彪和降为“老八”的刘少奇,虔诚地在韶山冲和上海的“一大会址”朝过圣。然后姐姐出嫁,父亲要我停学回家劳动。我们兄弟姐妹六人,母亲“大跃进”中病倒,连年是超支户,我理解父亲的难处,只有暗夜流泪。

1969年冬天,不甘心终老家乡的我,报名远行去做修飞机场的民工,辞去了生产队的记工员和出纳,不料在我们公社招两个民工的指标被取消。恰好大队的民办小学出现两个老师岗位空缺,空军复员的校长姚新章叔叔向大队推荐我,于是1970年初开学我就到沙岭小学当了教师,住校食宿。

这三年半里,我有了读书的时间和机会。没书可读,毛选四卷和毛主席诗词37首读熟了,对以后的考试大有帮助。语法、修辞、逻辑和高中数学,也自学了一遍,没想到有什么用处,只是不想不如别的老师。鲁迅的书这时在我们穷乡僻壤也没有机会见到。

悲摧的是,1970年5月20日,林副统帅代表毛主席发表声明,谴责美帝国主义支持的柬埔寨发生的推翻西哈努克亲王的政变这一天晚上,我开始发高烧,没钱看病,拖到第四天不得已才上公社卫生院,本来好治的急性腮腺炎由于治疗不及时而留下严重后遗症,至今无法可治:左耳基本失聪,虽然可以混过马马虎虎的升学体检,而整天开闸般的耳鸣,毁损了我超常的记忆力。

犹记得1970年冬天的休息日,我跟乡亲们起大早到排湖挖野藕补充粮食,是打开薄冰动锹挖泥的。所以,经历了毛时代物质上的饥饿疾病无助,精神文化上的贫乏无趣,谁要粉饰和赞美那个年代,我是绝不会认同的。

1973年夏天的大中专学校招生,由前三年的纯由组织推荐,改为推荐加考试,先由个人报名。我报名应考,但“推荐”的结果是只能在区里参加中专招生考试,而不能到县城参加大学招生考试。虽然我在考场要了大学招生的数学试卷做了,但那纯属参考。与“白卷英雄”张铁生的捣乱无关,我上了沔阳师范学校。没有多少不平,更多是庆幸,终于成了“吃商品粮”的“国家干部”:摆脱了最底层的“农民”身分,甚至比普通的城镇居民和工人的实际社会地位高一个等级。在多年后实行公务员制度之前,“国家干部”是可以在全国的党政机关和事业企业单位之间调动的。

中师的两年,实际上课时间不到一年:搞政治运动“批林批孔”、“评法批儒”、“评《水浒》”,到两个校办农场劳动,农忙时“支农”去湖区帮社员插秧,冬季到县领导“蹲点”的生产大队“搞社会主义教育”、办夜校,而且最后一个学期我是在本校代一年级的语文课。尽管如此,还是学到了不少东西。比如,“评法批儒”中,我们读荀子的《天论》、柳宗元的《封建论》,还有韩非子、商鞅、管子、王充、刘禹锡,当然也读了一点孔老二。李贽反对以孔子为绝对思想权威的《赞刘谐》,和鼓吹永葆人生“最初一念之初本心”而做“真人”的《童心说》,对我影响尤其大,这也是我以后奉行的思想观念,是我以后研究李贽为他立传的缘由。

总的来说,在求知欲最旺盛、记忆力最好的青少年时期,我读的书很可怜。一方面是那个时代文化管制极严,在沔师辗转读到两册从校图书馆到老师到外班女同学到男同学到我手上的莎士比亚剧本,也被同学揭发在全校大会上被不点名批评;另一方面是看不到前途没有苦读之心,否则通读《鲁迅全集》和《资本论》,以及毛推荐的马恩列宁六本书,总是许可的,也是有用的。

回顾60多年过往经历,沔师两年是我一生最丰富多彩也最“得志”的时段。同学大都是20多岁,男女一律未婚,或是“知青”,或是复员军人,性格各异但相处不难。我编在入校后测验成绩最好的“数学班”,并担任团支书,老师欣赏,同学人缘也不错。

毕业后,分在沔师函授部搞小学教改“三算一拼”实验,很无聊的事,不细说也罢。函授部的编制在沔师,经费与业务都归县教育局教研室实操,由此我到全县各地出差,抽调到湖北省小学教材编写组,先后在沙洋师范学校和位于武昌昙华林的省教研室工作,到湖北郧阳和河南信阳等地区考察交流,自然要比总呆在县城的中学老师见多识广。

1977年冬天恢复高考的时候,我正在襄阳师专进修,是华中师院老师在那里给全省中师教师办的一个高等数学进修班。先把代数几何三角等初等数学内容复习一遍,然后学完了微积分课程。以我的成绩报考文理科,都是轻而易举的事,但是沔师领导不同意我报考,因为按规定我中师毕业后工作没满三年。

到了1978年秋天,沔师领导还是不同意我报考,理由是怕别的青年老师也要报考。好在我的函授部同事且同宿舍的杜佐福老兄,实际主持全县招生事务,同事李旭英的丈夫又是城关镇教育办负责人,一路绿灯让我悄悄地报名参考了。高考分数下来后,学校领导不肯为我写政审意见。不知是在县妇联工作的堂姐找领导说情起了作用,还是因为我的考分特别高而招生学校老师坚持要我,反正沔师领导总算写了政审意见,尽管我从内线知道评价不好。就这样我以高于北大在湖北的录取分数线数十分的成绩上了北师大中文系,因为我是教师按政策只能念师范学校,而中文系是当时最牛的。经济系当时还含在“政教系”里未析出,被视为“卖狗膏药的”为众人所轻。如果是现在报考文科,我当然会选法律、经济学或历史,而不会选中文。在我看来,搞文学写作读什么专业都可以,只要有天赋真喜欢,而从事音韵训诂等语言学研究才必须读中文系,但我又没有兴趣。

尽管如此,北师大四年我是在苦学恶补中度过的。家境贫寒,靠助学金和女朋友(妻子)补贴生活费用是一方面;生病住院三次虽然没花一分钱,老担心被退学也常觉压抑——所幸老师、同学都同情我而未抠相关规定,只要我能通过课程考试就Ok。那些年,除了上课就是泡图书馆,星期六晚上操场放电影也往往舍不得花时间看。但是,那时的教材还是很陈旧,现代文学根本不提沈从文、张爱玲等人,当代文学学的基本上是垃圾,英语也没认真教和学,如果只要毕业证而不要学位,是允许完全不学外语的。

上大学不久,我的文学梦很快就破灭了。练了几次笔,便自知不是写小说的料。我喜欢逻辑思维和大而化之地论事,对家长里短的细节毫无兴趣,永远也搞不清小说家刻划人物时绘声绘色描写的衣服质料、品牌、颜色。我决定今后从事文学史研究。从诗经到元杂剧、明代南戏,古典文学作品我读着心里感到很享受。

三、业余写作

孰料1982 年夏季大学毕业后,既没能如愿进大学当老师,也无缘进省级机关。从省毕办分配到武汉市,市里新办的职业学院江汉大学、长江日报社、甚至市电大, 都进不了,虽然那年我们这些首届全国统一招生的北师大毕业生总体上很“俏”,虽然数年后我进了长江日报社它还在招电大生呢。欺负乡下人和老实人从来如此。我最终被分到了偏远的武汉钢铁公司所在的青山区,地理位置比首钢所在的石景山郊区更远,因为与市机关隔长江,在下游数十公里。我是区机关建立以来第一个正宗的大学毕业生。我讨厌被人当“秀才”和“笔杆子”,在区委宣传部和政府办公室之间选择了后者。指望做些实事,结果在政府办“综合科”(即机构升格后的“政策研究室”),干的主要还是写简报、参与起草领导讲话稿和年度的《政府工作报告》之类的文字工作。

青山区境内有武钢、一冶、石化、青山船厂和军工厂461、471等众多“自治”的大单位,区政府管发结婚证和几家街办企业,那年头没有多少实事可做。我的性情颇不适于在党政机关工作,而做学问则师、友、资料、时间“四大皆空”。于是,从1984年起,我开始尝试给报社制作“豆腐干”——杂谈、杂文、小品文。记得第一篇千字文1984年发表在《湖北日报》第二版的专栏“大家谈”上,题目叫《最佳配角》。尔后又写了若干杂文,发表在杂文家张宿宗主编的《湖北日报》副刊《东湖》,以及《武汉晚报》副刊的专栏“江城夜谈”上。同时也给晚报刘满元编的《九头鸟》专刊写了几篇批评性报道,取材于青山区,让领导不高兴。其实,区领导没有什么对不起我,1984年秋即我到区里工作才两年多一点,区委组织部就提拔我这个非党员做了综合科的副科长。

反正,我就是不想在区政府干,不想写些乏味的公文,看不到个人潜能的发展前景。有已经发表的文章做凭信,得到刘满元和萧亦聪老师的推荐,我在1986年春节后调入武汉晚报社,接替她们编一版的《大江潮》、二版的《花边杂议》言论专栏和副刊的杂文专栏《江城夜谈》。自此,本职工作编评论和杂文,业余写评论和杂文,直到2011年底退休。自1987年1月调进在长江日报社评论理论部,1995年10月进入南方周末报社,除了先后两次短暂地担任部门副主任,及退休前几年挂个“总编助理”装模作样协助领导审稿,我的状态都是做编辑,业余写作。

有些媒体介绍我的职业是“新闻评论员”,我看到《新闻爱好者》杂志2011年有篇龚君楠的论文《中国新闻评论员时评选题的特点——以鄢烈山时评选题为例》。其实,我从来没有做过报社的专职评论员。在武汉市委的机关报《长江日报》社,我的“评论员”属于兼职,我只写符合自己基本理念的鼓吹改革开放的评论,而反“自由化”之类奉命文章即使不署名我也不写,有专职评论员干。在《南方周末》开《阅报札记》(易名《纵横谈》)专栏那三年,也是业余写作领稿费,而拿工资的工作是编《时事纵横》版。如此一来可进可退,我多少坚持了选题和表达的独立性,不写违心之文,这是我的职业生涯最值得欣慰的。

据说,2011年底办理退休手续不久,最后一次参加南方周末的年会,在同事们为我举行的一个简短荣休告别仪式上,我发表退休感言说,这辈子谈不上有什么成就,值得庆幸地是我“保持了做人的基本尊严,如今可以平安退休了”,这话让有的年轻同事潸然泪下。

1998年我在香港出了一本文集《钢丝上的中国(China On The Wire)》,所收文章除了在香港《大公报》上发表的杂文外,全是在中国大陆报刊正式发表过的。我在封面的广告词中吹嘘自己的写作,政治分寸把握得好,既“用足政策”,又不违规,“走钢丝的技巧可得九点九分”。听起来似乎有一种智力上的自鸣得意,其中的悲辛苦憾,同道中人岂能无感?事实上,分寸把握得再好,也不能保证你就平安无事。

1998年初冬,经社长李孟昱特批,我回湖北在同济医院做脾切除手术。与此同时,1996年1月起,由文化娱乐周报改版为时政新闻为主打的综合性周报后,“南方周末”期发行量达150万份以上,在海内外影响力甚大,树大招风被要求整顿,我是被指令调出南周的三人之一,“编委”的职务无理由无文件地被口头通知撤销。

从武汉住院回来,集团和南周领导包庇我,让我先后化名“刘友德”、“柳雨灯”继续在南周编时事评论版;化名“刘友德”、“余卫国”等继续写“纵横谈”专栏,直到2001年有一天集团总编辑范以锦同志从北京开会回来说,阅评组L同志说这“刘友德”的文章怎么跟鄢烈山的文风差不多,你就干脆不要写专栏了吧。在南周隐名埋姓6年后的2004年,我的杂文集《一个人的经典》(2001年 长江文艺出版社),获得了中国作协主办的第三届“鲁迅文学奖”,于是,参加颁奖典礼,接受记者采访,我的姓名又可以出现在南方周末报的“责编”位置和专栏作者上了。

那么,回忆我是怎样走上杂文和时评创作道路的,引用孟子的名言“予(我)岂好辩哉? 予不得已也”,有两层意思:第一,这是一种切合自身条件的“自我设计”。人,只能在社会给定的环境中生存,扬长避短寻求发展。我既然无缘当教授搞研究,又做不了官,做不了生意,进了报社难免阅读碎片化、作文快餐化,那么,业余写杂文和时评,就我的性情和知识背景而言,当然是最合适的。况且,没有“立言”求不朽的抱负,我看重的是自我表达,进一步说是参与当下的生活,推动社会进步。

所谓的“不得已”,第二层意思是情不自禁,如鲠在喉,不吐不快。在各类文学样式中,杂文是以激浊扬清、革故鼎新为使命的,批判性、思辨性是它的鲜明特征。杂文创作的激情来自作者的社会责任感,来自作者主持正义的良知。有了这种激情,就会遇事较真,必欲辨明是非而心始安。有时心灰意冷,就想起胡适在20年代说的两个譬喻:一个是,北平的清道夫,尽管在他们一瓢瓢洒过水之后,不久又是尘土飞扬,他们仍然一遍遍地洒,洒了水总比不洒好。另一个引自佛教故事,说的是一只鹦鹉沾湿了羽毛飞来洒水灭山火,别人笑他这样做徒劳无益,它说我曾在此山居住,怎忍心见山火肆虐而无动于衷?我也常默诵白居易的《禽虫十二章》之“兽中刀枪多怒吼,鸟遭罗弋尽哀鸣。羔羊口在缘何事,暗死屠门无一声”来勉励自己,岂可噙齿披发为人而不如禽兽?

以上说的是我坚持业余写作的内因,家人与领导的支持、师友和读者的嘉勉等外在条件也很重要,否则我可能坚持不下来。开列名单太长,对我的职业与写作生涯有决定性影响的领导,有长江日报评论理论部主任黄克智、引我进南周的徐列和左方,在困境中庇护我的南方报业集团领导李孟昱、江艺平和文建明。起步阶段鼓励我的报刊编辑,除了湖北的刘满元、萧亦聪、张宿宗,还有《四川文学》(原名《现代文学》)的何同心、《杂文选刊》的刘成信、《杂文报》的赵敏和《文汇报》的朱大路等。而我能出版20多种杂文集,是得力于牧惠、何满子、王春瑜、符号四位前辈的提携,和朱铁志、宋志坚、杨学武等同辈的帮助。

说不出姓名的忠实读者和第三届鲁迅文学奖“散文杂文”组的初评与终评一众评委,都在我最艰难的时候给了我精神和道义上的加持。与当下人们对评奖“黑幕”的猜测相反,我参评那届鲁迅文学奖,只是时任广东省作协杂文创作委员会主任的吴茂信先生,给我打了一个请参评的电话,我用省直单位的“公文交换”,给省作协寄去了两本样书。我并没有指望获奖,但获奖确实给我解除了不利于在南周生存的紧箍咒。

60岁到点退休后,本来有文化公司聘请我续编民间写史文丛《白纸黑字》,南周图书工作室也打算特聘我主编思想类文摘丛刊《南方参考》,但都无疾而终。——不好意思还说自己是在坚持业余写作了。这几年,我想趁尚能跑路,先在国内外多转转,以弥补在职时不能“行万里路”读无字书之憾,有感觉就写点文史随笔类的游记,也算是杂文写作之一种吧。

四、我是公民

我的时评也是杂文:一来现代杂文本来就是为报刊写的时事、社会和文化批评;二来我从副刊杂文起步,习惯了杂七杂八为我所用,也写不来那种纯逻辑思辨的评论。因此,在写作时,我并不刻意区分杂文与时评的文体,只是追求“重大题材、独特视角、思想含量、文化意味”。形象思维严重不足,语言不生动,不幽默,这是天赋问题,没有办法。

而社会和学界已给了我超高的评价,这里就不谈我的代表作和写作特点了。有兴趣的朋友在网上搜读右列几篇文章就够了:1、《鄢烈山杂文的创作个性》,李蔚松,《广西教育学院学报》1998年第7期;2、《“鄢烈山现象”的成因、内涵及其意义》,刘小平,《学术研究》2006年第10期;3、《南国啄木鸟——鄢烈山时评研究》,邓仲谋, 暨南大学2007年硕士学位论文;4、《鄢烈山评论写作研究》,王聃,湖南大学 2009年硕士学位论文;5、《鄢烈山杂文研究》,王素英,宁夏大学2013年 中国现当代文学硕士学位论文。

贯穿始终的是,我一直努力遵循两位前辈提倡的写作原则:即长江日报评论理论部老主任黄克智教导的,开笔先问“我提出了什么新问题”,以及《南方周末》老主编左方定的报规“可以有没说出的真话,但不可以说假话。”

进入杂文界,我没有掺和是“鲁迅风”还是“新基调杂文”的争论,有感而发就写呗。可能我不相信杂文是战斗的“投枪”、“匕首”之类的高调,更相信是匡时救弊的“银针”和“解剖刀”。但是,我确实好“唱反调”,而事实上我就是那样想的呀,也并不认为自己说的就是勿庸置疑的真理,只要“我手写我心”,游戏心态亦无不可吧?“唱反调”是一种宝贵的文化传统。孔子的弟子说“天将以夫子为木铎(即警世的钟铃)”;荀子提倡“从道不从君”,屈原自颂“世人皆醉我独醒”,都是讲知识分子要有独立人格和批判精神。

1995年我被接纳加盟南方周末报转型扩版,应该与我在南周发表过一些“唱反调”的杂文有关。比较有影响的,如在马莉编的副刊“芳草地”版发表的“偏激”的杂文《拒绝金庸》,在副主编徐列编的一版“周末茶座”专栏上,批热门流行歌曲的《哪朝哪代<纤夫的爱>》、《由<小芳>想到美国大兵》。正是徐列向社领导推荐了我。

进入“南周”后,我编时事纵横版,编和写时评专栏,思想开始明确,那就是要有现代公民意识,以公民表达,推进中国的“民主政治、市场经济、公民社会、多元文化”建设。简言之,办报写文章就是要以公民的角色参政议政。从经营的角度看,通俗的说法是“卖观点”。

在写“纵横谈”的那三年,我发表了一些在当时看来颇有锋芒的文章,如《“权力资本”》、《“市长经济”》、《(教育是)谁的“义务”》,以及大陆报纸没有碰过的批红色高棉的《“波尔大哥”,永别了?》。当为《中国可以说不》这本煽动狭隘民族主义的商业炒作烂书叫好的声音铺天盖地时,我写了《粗制滥造的标本》批评它。我认为这都是站在一个现代公民立场应有的表达。

我从事写作的社会期待,可以从1999年10月我为“南方周末编辑部”拟稿的这篇文章表现出来:《从臣民社会到公民社会——纪念中华人民共和国成立五十周年》。

曾在阐述“公民写作”概念时,我写道: 宪法赋予“我”思想自由、言论自由;表达个人见解、对国家和社会事务的管理发言,“我手写我心”,本是“我”应有的权利和义务。我不比谁高尚,没有宣道传教者的优越感,并不想居高临下地教诲任何人;也不比谁高明,既不想做“王者师”,也不想当启蒙塾师。我只是一个公民,是我所是,非我所非。我不是当权派,也不是反对派,没有“彼可取而代之”的志趣;不愿跟着别人的指挥棒做“合唱”队员,也不想存心搅局与谁过不去。我只是一个公民,自认为依法享有个人权利的自由人,眼里容不得砂子,心里憋不住疑问……

以上表述中“宪法赋予”的“赋予”一词应该更正为“确认”。我们的基本人权和公民权利,是与生俱来的所谓“天赋人权”、“人生而平等”,宪法只是以最高法律载明而已,我们的基本人权并不会因宪法的重写就合法地丧失。

以上表述曾引发激烈的争论,有人据此说我是“投降”了,是被“招安”,是“焦大”,是“犹大”。今天看来,我本可一笑置之。概念并不重要,写出价值观不腐的好文章,才是硬道理。

2016年3月16日

鄢烈山杂文随笔时评著作目录

1、假辫子·真辫子 光明日报出版社 1989年5月版

2、冷门话题 成都出版社 1995年11月版

3、正义的激情 远方出版社(被删改版)1997年12月版

4、中国的个案 青岛出版社 1997年10月版中国的个案 青岛出版社(再版)1998年8月版

5、钢丝上的中国 (China On The Wire) Copyight 1998 by Mirror Books Ltd

6、两个世界的撞击 中国华侨出版社 1998年 4 月版

7、此情只可成追忆 四川人民出版社 1998年 8月版

8、没有年代的故事 广东人民出版社 1998年 9 月版

9、鄢烈山时事评论 大众文艺出版社 1999年 9 月版大众文艺出版社(被删改版)2000年1月

10、痴人说梦 中国戏剧出版社 2000年1月版

11、半梦半醒 河南人民出版社 2000年12月版

12、追问的权利 新疆人民出版社(被删改版) 2001年8月版

13、中 国 的 羞 愧 福建人民出版社 2001年9月版

14、一个人的经典 长江文艺出版社 2003年1月版

15、丢脸 江苏人民出版社 2004年5月版

16、年龄的魔力 台海出版社 2005年1月版

17:毁誉之辨:鄢烈山历史随笔 福建人民出版社 2005年1月版

18、早春的感动 河南文艺出版社 2007年2月版

19、点灯的权利 北方文艺出版社 2011年1月

20、评点江山:鄢烈山文化随笔选 广州出版社 2011年6月

21、中国的心病 南方日报出版社 2012 年1月

22、 《中国杂文·鄢烈山集》 吉林出版集团 2013年1月

主编:

1、杞人忧师(与何保胜合编)中华工商联合出版社1999年 6 月版

2,、中国杂文年选(2003至2012) 花城出版社

3、《白纸黑字》丛书第1、2、3辑 读者出版社 2011 2012

传记:

《威凤悲歌:狂人李贽传》 广东人民出版社 2012年《李贽:告别中庸》 辽宁人民出版社 2015年9月