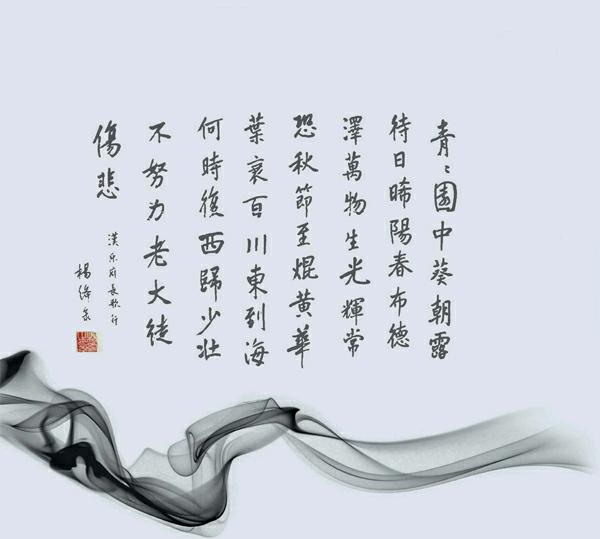

纪念杨绛先生杨绛逃走了

2016-06-15沈佳音

沈佳音

“锺书逃走了,我也想逃走,但是逃哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。”这一次她也逃走了,“我们仨”又相聚了。

2016年5月25日凌晨1点,著名作家、翻译家杨绛安静地走完了105岁的人生旅程。与她的丈夫钱锺书一样,她生前明确表示不设灵堂,不举行遗体告别仪式,不留骨灰。她长年深居简出,去世后亦不想成为众人追逐的新闻热点,要求悄悄火化后再发讣告。

然而,当日中午,消息还是逐渐扩散了,社交媒体即刻开始刷屏,人们倾慕这位“最贤的妻,最才的女”,纷纷表达追思之情。不过,一篇伪造的杨绛手写《一百岁感言》也混杂其中,广为流传,成了滥情的鸡汤文。

次日,一些攻讦钱杨夫妇的言论又甚嚣尘上,揭秘他们在文革中打人、咬人,上世纪九十年代找中央领导告黑状等等,对其从学识到人品全面质疑。从一个极端到另一个极 端。

杨绛如果在世,或许会撰文回击。在独自留守人世的十余年里,杨绛虽然闭门谢客,与世无争,但若有侵犯夫妇二人名誉或权益的事件,她向来是不惮于诉诸笔端甚至公堂的。“锺书逃走了,我也想逃走,但是逃哪里去呢?我压根儿不能逃,得留在人世间,打扫现场,尽我应尽的责任。”

不过,这一次她也逃走了,“我们仨”又相聚了。

万人如海一身藏

钱锺书、杨绛夫妇俩最想要的仙家法宝是“隐身衣”,只求摆脱羁束,到处阅历。“隐身衣的料子是卑微。身处卑微,人家就视而不见,见而不睹。”

法国学者刘梅竹为了写博士论文,曾于2004年12月及2005年6月两次通过信件采访杨绛。后来,刘梅竹为了学业,想要发表往来的书信,杨绛回复说:“我给你的信原是私人信,不准备公开的,你既有急需,发表也无妨。只是我比你更怕出头露面,所以希望温教授能为你找个学术性高而销路不广的刊物。你和我都可以少招人注意。”

杨绛高中时,老师给的批语是“仙童好静”,这样的性格贯穿了杨绛一生,她心甘情愿地消失于众人之中。1949年8月24日,他们一家三口登上火车,回到母校清华大学外文系工作。按照清华旧规,夫妇不能同时同校任正教授。钱锺书任正教授,并负责外文研究所事宜。杨绛就做起兼职教授,讲《英国小说选读》。她自称“散工”,私幸可以逃掉不少会议;又借口教课,不是“家庭妇女”,也不参加妇女会学习活动。

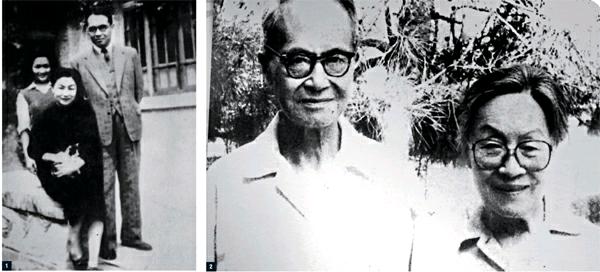

其实,杨绛比钱锺书成名更早。1943年至1944年,杨绛在上海创作的几部戏剧接连上演,大获成功。她的笔名“杨绛”由此叫开,钱锺书在文化圈里被人介绍为“杨绛的丈夫”。《围城》要到1947年才出版。

后来旧规矩取消,系主任来找杨绛商量,请她担任专任教授,但杨绛推说身体不好,宁可领取微薄的兼任教授工资,也不肯当专任,这样做可以省下时间做自己想做的事。

然而,作为名人之家,他们头顶光环难自弃,终生为声名所累。德国学者莫芝宜佳是《围城》和《我们仨》的德文译者,上世纪八十年代第一次见钱杨夫妇,去之前,特别紧张。因为她听说他们俩不愿见人,家门上有个猫眼,为的是让杨绛挡驾不速之客。那一次见面,杨绛首先问她问题多不多,后来见她的问题全是围绕《围城》展开的,没有什么关于私人生活的,夫妇俩才对她比较有好感。

1997年,他们的女儿钱瑗逃走了,1998年,钱锺书也逃走了,只留下杨绛在人世间“打扫现场”。杨绛闭门谢客,依然挡不住络绎不绝的来访。钱锺书的堂弟钱钟鲁曾带一位记者去拜访杨绛,杨绛一言不发,就将该记者送走。90岁寿辰时,杨绛干脆躲进清华大学招待所住了几日,“避寿”。

杨绛惜时如金,直言亲友的拜访也是叨扰清闲。费孝通是杨绛中学时代的老同学。钱锺书去世之后,费孝通曾去拜访她。杨绛送他下楼时说:“楼梯不好走,你以后也不要再‘知难而上了。”不过费孝通还是会派身边人来探望杨绛,给她送本新作或者送盆花。有一次,杨绛路过费孝通家就前去登门拜访,以示礼数,但坐了不到二十分钟就告辞了。

2001年,杨绛听说中国现代文学馆要有她的一席之地,就打电话要求撤出。工作人员回复说,绝大多数作者都争着想进入馆中,她是惟一自动放弃的。为此,杨绛又给当时的馆长舒乙写信表明钱锺书也是不愿入馆的:“他曾明明白白说过,他不愿进中国现代文学馆。他从不厕身大师之林,他也向来不识抬举,这是大家都知道的。”随后,她又给中国文联写信,表示钱锺书不愿当中国文联荣誉委员,她也不能违背其遗愿给文联的“豪华纪念册”提供十寸照片,因为钱锺书“生平从不接受国内外任何荣誉勋章、奖章、荣誉学位等等”。

2004年,八卷本的《杨绛文集》由人民文学出版社出版。出版社筹划举行一次杨绛作品研讨会,但被其婉拒:“稿子交出去了,卖书就不是我该管的事了。我只是一滴清水,不是肥皂水,不能吹泡泡。”

近二十年,杨绛几乎从不出现在公众场合。唯一一次是2001年,她去清华大学参加“好读书奖捐赠仪式”。这是她和钱锺书在病榻前商量好的,将二人全部作品著作权中因作品使用而获得的财产收益捐赠母校,以资助那些爱好读书的贫寒子弟。奖学金不用他们个人的名字。镜头前,90岁的杨绛站起来,用清脆明亮的声音讲述自己对清华校训“自强不息,厚德载物”的理解。

杨绛生前也已将家中所藏存珍贵文物字画全部无偿捐赠中国国家博物馆。“我们仨”都走了,不肯留一点痕迹,而他们对后辈学子的滋养绵延不断。截至目前,好读书奖学金捐赠的留本基金已累计2434万,受到资助的本科生和研究生达614位。

Dare to say no

自从1977年,钱锺书一家就在北京南沙窝小区,近四十年来一直是白墙、水泥地。“我们仨”安静地在这里读书、写字,而后是两个人,最后杨绛孑然一身。

然而书斋并不能隔绝外界的纷扰,大隐于市的杨绛不得不一次次像堂吉诃德一样跳出来大战风车。

钱锺书的家乡无锡要修复钱锺书故居,筹建钱锺书文学馆。但杨绛遵从钱锺书的遗愿,坚决不同意,话说得很重:“假如无锡市领导要把钱锺书作为‘无形资产,作为招徕旅游的招牌,那是对钱锺书‘淡泊名利的莫大讽刺……用他坚决反对的方式来纪念他是不合适的。”

然而,故居到底还是建起来了,杨绛无可奈何,但始终不予承认,并拒绝向他们提供钱锺书遗物。她曾对译林出版社首任社长兼总编辑李景端说:“无锡的那所房子,是钱锺书叔父家的,不是钱锺书的故居,里面摆的什么床,根本不是我们睡过的。”

李景端在回忆文章中说,有一年社科院有个单位要在该“钱锺书故居”举办一次有关钱锺书的研讨会。杨绛得知后特意写信给院领导,表示“故居不实,开会不当”,但会议还是照开。她对李景端表示很无奈:“我无力反对,但我不能自己骗自己。我的态度表明了,别人听不听,我就管不了了。”

杨绛向来较真。《堂吉诃德》另一位中译者、北大西语系教授董燕生曾对杨绛的翻译提出质疑:“认为杨绛译本就是最好的版本完全是个误解”,“我现在是拿它当翻译课的反面教材,避免学生再犯这种错误”。杨绛一开始并未回复。

但李景端为杨绛叫屈,与一些翻译家在报纸上发文为其辩护。杨绛看到《众译家据理驳斥译坛歪风》这样的标题坐不住了,觉得小题大做:“董燕生先生对我的批评,完全正确,说不上‘歪风。董先生可以做我的老师,可惜我生得太早,已成了他的‘前辈。他‘不畏前辈权威,勇于指出错误,恰恰是译界的正风,不是歪风。”不过,对于自己的翻译,杨绛还是很有自信,针对董燕生的批评逐条回应。

2007年,《一代才子钱锺书》再版,出版社向媒体提供宣传材料称杨绛忽而“含泪”,忽而“含笑”亲自校订。杨绛与该书作者有过书信往来,但不曾如此动情,于是在报纸上发表文章《请别拿我做广告》:“做不实的宣传,不仅是对当事人的不尊重,对读者也有欺骗之嫌。我希望当今这个商业化的社会,不要唯利是图,在谋取利益的时候,还要讲点道义和良心。”

2013年,102岁的杨绛还打了一场官司。那年5月,一批总量逾百件的钱锺书及其家人的信札、手稿将亮相北京中贸圣佳春拍。这批书信、手稿的持有人李国强与钱杨一家原系朋友关系,上述信件由李国强保存。杨绛得知后,发表公开信,坚决反对私人书信被拍卖,并向法院提起诉讼。法院最终判决拍卖公司和李国强停止侵权,并赔偿杨绛20万元。杨绛将这笔赔偿金全部捐献给了公益组织。

杨绛的同事、中国社会科学院研究员董衡巽称“杨先生这个人,没事,绝不去惹事;有事,也绝不怕事”。文革时,社科院的同仁们都见识过瘦小娇弱的杨绛金刚怒目的一面。

1956年,一份黑材料被不明不白地装进了钱锺书的人事档案口袋,并被写进《北京大学典型调查材料》,里面称钱锺书与美国特务过从甚密,还发表了许多言论:“1952年他在毛选英译委员会时,有人建议他把毛选拿回家去翻译,他说:‘这样肮脏的东西拿回家去,把空气都搞脏了……他还说:‘粮食统购统销政策在乡下饿死好多人,比日本人在时还不如……”

杨绛否认了这份材料的真实性,早在上世纪五十年代就已查清。“对政治夸夸其谈,不是钱锺书的风格。以钱先生对社会政治的极度清醒,对人间世态的深悉洞察,不论会上会下,谈话绝不直接涉及政治。即使是学术讨论,一旦牵入政治,钱先生即三缄其口,绝不发言。”

但文革中,这份黑材料还是被翻出来,并贴出大字报。当晚,杨绛和钱锺书把写好的一张小字报贴在大字报的下面,申明没有这回事。

身为“牛鬼蛇神”的杨绛竟敢申辩,立刻被拉到千人大会上批斗示众。革命群众要她低头认罪,杨绛不肯,还跺着脚说:“就是不符合事实!就是不符合事实!……”

革命群众被惹恼了,递给她一面铜锣、一根棒槌,命她打锣游街。她正在气头上,没处发泄,下死劲狠敲猛打。她头戴尖顶高帽,颈上挂着被水泡得发霉的一块脏兮兮滑腻腻的木板,走几步,打两下锣,叫声“我是资产阶级知识分子” 。

后来,杨绛在《丙午丁未纪事》中写道:“你们能逼我‘游街,却不能叫我屈服。我忍不住要模仿桑丘·潘沙的腔吻说:‘我虽然‘游街出丑,我仍然是个有体面的人!”

杨绛中学时,父亲杨荫杭曾跟她说过一个自己的笑话。他当江苏省高等审判厅长的时候,张勋胜利入京,江苏士绅联名登报拥戴欢迎。杨荫杭在欢迎者名单里忽然发现了自己的名字。那是他属下某某擅自干的,以为名字既已见报,不愿意也只好罢了。可是杨荫杭怎么也不肯欢迎那位辫帅,他说名与器不可以假人,立即在报上登上一条大字的启事,申明自己没有欢迎。

父亲对杨绛讲的时候哑然失笑,因为深知这番声明太不通世故了。他学着一位朋友的话说:唉,补塘,声明也可以不必了。但是杨荫杭说:“你知道林肯说的一句话吗?Dare to say no!你敢吗?”

唯愿安放一张书桌

对于蓄意污蔑的话,杨绛不接受;对于刻意拔高的话,杨绛也不接受。依据那份《北京大学典型调查材料》,学者谢泳写了三篇文章:《钱锺书的内心世界》《钱锺书与清华“间谍案”》《钱锺书的直言的一面》。谢泳引用这份材料意在说明钱锺书不是一个“世故的老人”和“软弱的知识分子”,本质上他还是独持异见而且敢于发言的自由知识分子。“我们只看见沉默的钱先生,而没有看见直言的钱先生”,“他是一个超凡超俗的人,但却不是一个不食人间烟火的人,他很厌恶政治,但并不是不关心政治,是眼见的政治太让他寒心了”。

杨绛托人向谢泳转告这份材料是诬告,不可信,不过未收到回复。

对于夫妇俩在文革中,打人、踹人以至咬人的事,杨绛也不否认。1999年,她发表《从“掺沙子”到“流亡”》详述事件经过,乃是因同住的革命男女欺人太甚。另一方当事人自然有不同说法,也发文反击。

细节真伪已经难考,不过无论如何这都是不光彩的事。钱锺书感叹说,和什么等人住一起,就会堕落到同一水平。杨绛此后的文集也没有将这篇文章收入,因为“文章扬人之恶,也删”。

杨绛文风克制,节奏舒缓,一如她脸上的淡妆,似有若无。学者止庵称其是1949年以后大陆最好的散文家,“说真话,要自我,这是必需的;真话也要实实在在地说,自我也不可以强加于人”。

钱杨夫妇是独善其身的“旧式知识分子”,不愿过问政治。钱锺书说他“没有大的志气,只想贡献一生,做做学问”。这一点正和杨绛志趣相投。因此,他们也被一些人认为是精致的利己主义者。

无论他人如何评价,钱杨终其一生不改其志。杨绛在给刘梅竹的回复中说一生中最大的遗憾是未能在清华大学本科读外语系,却在东吴大学读政治系。所以,大学期间,她获得了美国著名女校卫斯理的奖学金,却还是决定放弃。 原因之一就是她不想再在自己不喜欢的政治学上花费时间,转而前往清华大学研究院研习文学。

他们这一辈子都很清楚自己想要什么。1949年,知识分子都面临个人去留的抉择。尽管读过许多形容苏联“铁幕”生活的小说,钱杨夫妇还是拒绝了许多优越的出国条件,选择留下,因为他们无法离开祖国的语言,在异域文化中完成创作研究。

很多年后,96岁的杨绛走到人生边上,她写道:“我们的思想并不进步。我们不是科学家,也不是能以马列主义为准则的文人。我们这种自由思想的文人是没用的。我们考虑再三,还是舍不得离开父母之邦,料想安安分分,坐坐冷板凳,粗茶淡饭过日子,做驯顺的良民,终归是可以的。这是我们自己的选择,不是不得已。”

回首一生,杨绛不辜负每一寸光阴,百岁之后,依然笔耕不断。103岁时,她出版了小说《洗澡之后》:“我把故事结束了,谁也别想再写什么续集了!”那一年,她还修订了八妹杨必的译作《名利场》。她一派天真地手书:“杨绛从协和医院回家,乐哉乐哉!……不管好不好,总算完工了!Hurry!!!”

杨绛回家了。这一次,“我们仨”可以安安静静地围坐书桌前读书写字,再无打扰,永不分离。