论新课程理念下高中地理教学方式的转变

2016-06-14韩国元

韩国元

摘 要:高中地理新课程的实施,既为地理教学提供了广阔的舞台,同时又提出了严峻的挑战。如果还是用传统的方法教与学,就很难达成新课标要求的目标:知识与技能掌握不够;过程与方法有所欠缺;情感、态度与价值观走向偏颇。因此,要实现高中地理教学方式的转变,从本位型到贴近生活学地理;从封闭型到相互合作学地理;从被动型到主动探究学地理。

关键词:新课程;高中地理;教学方式;转变

高中地理新课程的实施,既为地理教学提供了广阔的舞台,同时又提出了严峻的挑战。高中地理新教材现有4种版本,每种版本有10个模块,其中3个为必修、7个为选修,每个模块里面又设有阅读、活动、实践、探究等栏目,教与学的容量大大增加了。如果我们还是用传统的方法教与学,那么就很难达成新课标要求的目标:知识与技能掌握不够;过程与方法有所欠缺;情感、态度与价值观走向偏颇。那么,我们怎样实现新课程理念下高中地理教学方式的转变呢?

一、从本位型到贴近生活学地理

本位型是指旧课程模式下以课本为本的一种教学方式。无论是教师的教还是学生的学,都紧紧围绕课本,一种教材一统天下,师生是没有选择的。旧课程目标有三个层次:知识掌握、能力培养、思想教育。考纲要求也是三个层次:记忆、理解、应用。在这样的目标要求下,传统的地理教学强调知识系统的构建,注重对人类知识成果的传承,而忽视了知识成果创造的过程和方法。因而传统的地理教学过分依赖于课本,偏重于对课本知识的死记硬背,脱离了生产生活实际。

新的课程新的理念:培养现代公民必备的地理素养;满足学生不同的地理学习需要;重视对地理问题的探究……高中地理新课程的设计更注重与实际的结合,以可持续发展为指导思想,以人地关系为主线,以当前人类面临的人口、资源、环境、发展等问题为重点,要求学生在梳理、分析地理事实的基础上,探究地理过程、地理成因和地理规律。

新的理念呼唤新的教学方式。地理教学再不能以本为本、死记硬学了,我们提倡学用结合,贴近生活学地理。生活中无处不涉及地理:小到吃、住、行;大到工农业生产、城乡建设。从吃的方面说,古有“ 橘生淮南则为橘,橘生淮北则为枳”的生动描述。可见,在生活中我们吃的蔬菜、水果等农作物与其生长的气候、土壤等有着密切关系。各地的一些土特产,无不有赖于当地特殊的地理环境。从住的方面说,云南的竹楼、陕北的窑洞、江南的青瓦房都与当地的气候密切相关(你能说出云南的竹楼、陕北的窑洞与当地气候的关系吗)。从行的方面说,出门看太阳,指的是判断天气,如何判断天气?那就要观察天象。云是天气的招牌,看云识天气最灵便了:天高云淡,天气晴朗;星星眨眼,有雨不远……出门辨方向,如何辨别方向?可以从日月星辰的位置,从建筑物的朝向,从植物的形态,从河流的流向,从潮涨潮落,等等。生活是最好的地理教本,地理教师要敢于解放学生的手脚,带学生到大自然、在社会实践中学习地理知识;学生要勤于观察、勇于思考、善于将课本知识与生产生活实际结合起来,真正做到学以致用。

二、从封闭型到相互合作学地理

封闭型是指在旧课程模式下,师生各自以自我为中心的一种孤立封闭的教学方式。在这种模式下,教与学是分割的,学生之间的学习是不相关的。教师负责教,学生负责学,师生之间缺乏交流与沟通,学生之间缺乏合作与竞争。因而没有问题的争论,更谈不上思想的碰撞。

新课程强调,教与学是紧密联系的;过程与方法是不可缺少的;情感、态度、价值观是十分重要的。地理教学是教与学的交往、互动,师生之间彼此交流、沟通、补充;学生之间彼此竞争、合作、启发。在此过程中,交流彼此的情感,体验教学的苦乐,求得新的发展,实现教学相长,携手共进。

相互合作学地理,是新课程理念下的一种教学方式。相互合作,既体现在师生之间,又体现在学生之间。他们之间的彼此合作与交流,使课堂充满精彩与活力,使教学不再封闭与孤立。下面以地球运动为例,谈教师如何设计合作教学。

地球运动是地球自转和公转的合成运动,如何理解太阳直射点的周年回归运动,以及由此引起的太阳高度和昼夜长短的变化,既是第一单元的难点,又是重点。在传统的地理教学中,教师采用一边用地球仪演示,一边讲解的方式来完成教学任务,但由于空间想象难度大,加上学生听过、看过容易忘记,因而学生真正理解和掌握的并不多,课堂效率低下,目标完成较差。根据新课程理念,我们设计小组合作学习的方法,具体步骤如下。

【教具准备】 地球仪、手电筒、铅丝圈(表示晨昏圈)、圆形纸板、半圆形纸板(表示夜半球)、图钉、彩笔。(每4位学生组成一个小组,每一个小组准备一组教具,可让学生自己先准备)

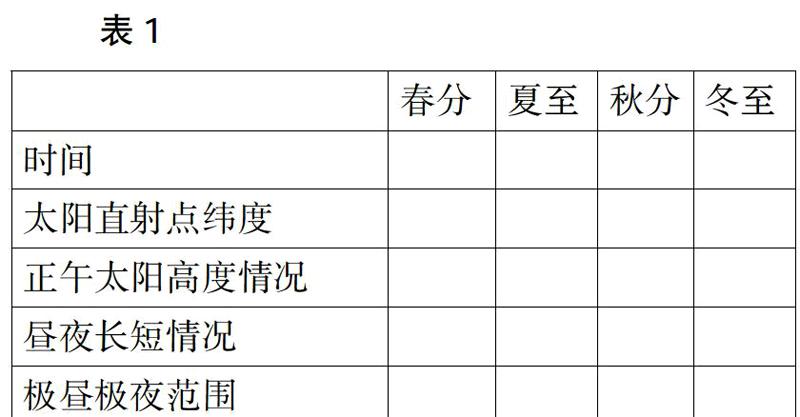

【小组活动】 前后4位学生围坐一桌,组成一个小组。一个学生拿手电筒,表示太阳;一个学生拿地球仪演示地球自转和公转;一个学生演示晨昏圈变化;一个学生演示夜半球范围变化。大家观察并记录现象,填入表1。

【教师指导】 在小组活动时,教师巡视,个别指导。这里要注意以下几点:1.地球自转与公转的正确性,特别要注意地轴的空间指向,黄道面与赤道面的位置关系。2.铅丝圈(表示晨昏圈)移动范围与方向的正确性。3.指导学生在圆形纸板上画出回归线、极圈线,将半圆形纸板(表示夜半球)涂黑,并用图钉在它们的圆心穿过。注意半圆形纸板移动范围与方向的正确性。

【代表发言】 推荐小组代表到讲台前将记录的现象宣读,并在投影仪下演示二分二至日时的昼夜情况。

【师生评议】 总结评比,师生共同完成表格。

【教学反思】 开展小组合作学习,很好地贯彻了新课程要求,体现了新课程理念。1.通过小组合作学习,使每一个学生都参与到教学中来,学生不再是教学的旁观者,学生主动动手,积极思考,知识得到了落实,技能得到了培养。这正验证了目前校园中流传的一句经典:我听过了,我忘记了;我看过了,我记住了;我做过了,我理解了。2.在这次小组合作学习中,学生经历了动手、观察、思考、记录、交流、评价等多个环节,过程与方法得到了很好的重视和体现。3.通过小组合作学习,使学生学会表达自己的见解,倾听别人的意见,尝试合作与竞争,学会心理调适。情感、态度与价值观不再停留在教师嘴上,而是真正落实到教学中去。

三、从被动型到主动探究学地理

被动型是一种以教师为中心、学生被动接受知识的教学方式。课堂教学的一切都围绕教师转,教学目标、教学内容、教学方法、教学手段甚至教学问题等,都由教师确定。整个课堂是预设的,不是生成的;学生学习是被动的,不是主动的。

新课程的实施,彻底改变了这种教学方式。首先,新课标关注学生个性发展,强调教学过程与方法,注重问题发现与探究;其次,地理教材多样化,加上教材编排的“实践”“活动”“探究”“阅读”等栏目丰富多彩,既激发学生主动学习地理的兴趣,又为教师引导学生探究地理问题创设了条件。

主动探究学地理,将“要我学”转变为“我要学”,极大地增加了学生学习地理的内驱力,体现了新课程的教学理念。那么,如何进行探究呢?下面,我们以湘教版教材中“太阳系示意图”和“八大行星基本数据”教学为例加以说明。

首先,要勇于质疑,学会发现问题。我们可以提出下列问题。

(1)八大行星运行轨道有什么共同特点,有什么不同的地方?(2)小行星带在哪两颗行星之间,离地球距离远吗?(3)地球的左邻右舍是谁,地球离太阳距离远吗?(4)八大行星的质量、体积、密度大小有什么关系,与环绕的卫星多少有关吗?(5)八大行星公转周期的长短有什么规律,与它们距太阳的距离有关吗?(6)地球所处的宇宙环境安全吗?为什么?会变化吗?(7)如果小行星撞击地球会产生什么后果,你有对策吗?(8)地球有生命物质存在的条件有哪些,这些条件可能是怎样形成的?(9)其他七大行星具备上述条件吗,是否存在生命物质,可能是什么生物?(10)查阅资料,说说行星的划分依据。最近的天文国际会议把冥王星排除在太阳系的行星之外,你认为有理由吗?

其次,要勤于探究,学会主动学习。这可以从四个方面着手:一是对教材提供的信息资料进行分析研究。如问题(5)八大行星公转周期的长短有什么规律?与它们距太阳的距离有关吗?八大行星从里到外公转周期越来越长,分析其原因,可能是两个方面:一方面,离太阳越远,绕日运转的轨道越长,当然公转周期也越长;另一方面,离太阳越远,太阳对其引力越小,其运转的能量也越小,速度也越慢,因而公转周期也越长。二是从课外读物和互联网上查阅资料,加以分析探究。如问题(10),我们上网搜索关键词“冥王星”,就可以获取大量关于冥王星的资料,然后提取有用信息加以分析探究。三是进行实验研究。有些问题我们可以通过简单的实验加以探究验证。如问题(7),针对学生提出的发射人造卫星撞击小行星,改变其轨道的方案,我们可以进行实验探究:取小铁球,质量分别为m、M,在m=M,m=0.5M,m=0.1M三种情况下进行正面和侧面碰撞,观测M的轨道变化情况。四是进行社会调查。通过调查、询问,获取信息、资料,再进行分析探究。

再次,要善于总结,学会收获成果。对于探究的成果,实验得出的结论,可以通过撰写小论文、实验报告等形式,加以总结。