现行监测方法标准与监测技术规范中存在的问题与改进

2016-06-09秦承刚朱大成周广东

秦承刚,朱大成,周广东,王 凯

枣庄市环境监测站,山东 枣庄 277800

现行监测方法标准与监测技术规范中存在的问题与改进

秦承刚,朱大成,周广东,王 凯

枣庄市环境监测站,山东 枣庄 277800

研究与分析了现行有效的环境监测方法标准与监测技术规范,指出了一些较早颁布的环境监测方法标准如最经常使用的《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》(GB 11914—1989)等存在的未明确给出检出限、测定下限(即未给出方法的定性、半定量以及定量监测范围)以及使用术语不统一、不规范等问题。研究发现,《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)等监测技术规范普遍存在的最大缺陷是没有引入测定下限的概念,未考虑与规定半定量区间内的监测结果报出问题。此外,这些规范也存在着术语使用不统一、不规范的现象,且对于低于检出限的监测结果应如何报出与参与统计的规定存在不一致现象。研究列举了一些存在问题的环境监测方法标准和环境监测技术规范,对其进行剖析,揭示问题,并对其下一步的修改、完善提出建议。

环境监测标准;检出限;测定下限;半定量范围;问题;改进

鉴于环境监测数据具有的法律地位与法律作用[1],所有环境监测机构必须按照国家颁布的、统一的技术要求与技术规范从事监测活动。这一系列按照法定程序制定的技术要求与技术规范统称环境监测标准。环境监测标准是国家环境标准的重要组成部分,具有规范性和强制性的特点,环境监测方法标准以及环境监测技术规范均属于环境监测标准范畴。

中国环境监测工作始于20世纪70年代[2],经过 40余年的发展,作为环境监测机构工作依据的环境监测标准也经历了从无到有、从少到全,逐步形成了涵盖水、气、声、土壤、固废、辐射等领域较为完整的环境监测标准体系[3]。

然而,笔者在多年的环境监测工作实践中发现,本应作为规范监测活动所遵循的技术依据的现行有效环境监测标准,其中有一些本身存在着不够统一、规范、科学、严谨的问题。笔者对这些环境监测标准进行了剖析与研究,旨在揭示其中存在的问题,并对其下一步的修改、完善提出改进建议。

1 环境监测标准中存在的问题

1.1 环境监测方法标准中存在的问题

笔者查阅了一些在《环境监测 分析方法制修订技术导则》(HJ 168—2010)颁布之前实施的、目前仍有效的环境监测方法标准,发现其中普遍存在着未明确给出方法的检出限、测定下限等问题,或者与之相关的术语使用不规范等问题。

表1列出了一些监测方法标准及其存在的问题,其中最主要问题是未明确给出至关重要的检出限和测定下限,亦即未明确给出方法的定性、半定量以及定量监测范围,此外还有使用术语不规范现象。所列举的这10个监测分析方法标准中,有9个没有给出检出限及测定下限,有1个只给出了检出限但没给出测定下限。据不完全统计,目前仍现行有效的监测分析方法标准中涉及检出限以及测定下限的相关术语表述有:检出限、测定下限、测定上限、测定范围(以上均为合法术语);以及检测下限、最低检出限、最低检出浓度、可检出浓度、检测限、最低检出质量浓度等[4-6]不规范术语。

相对于污染源监测而言,环境质量监测的对象通常是较为清洁的。比如在地表水或地下水监测时,数十项监测指标中许多污染物的测定值很低甚至没有检出的现象十分普遍。因此,如果一个监测方法标准中没有明确给出检出限、测定下限值,且使用术语不统一、不规范,监测人员在使用标准时就会产生歧义。具体来讲,当监测人员在遇到测得低于检出限或者介于检出限与测定下限之间的半定量区间监测结果时将无所适从,致使监测结果无法按照相关监测技术规范的要求正确报出。

表1 环境监测方法标准存在的问题示例

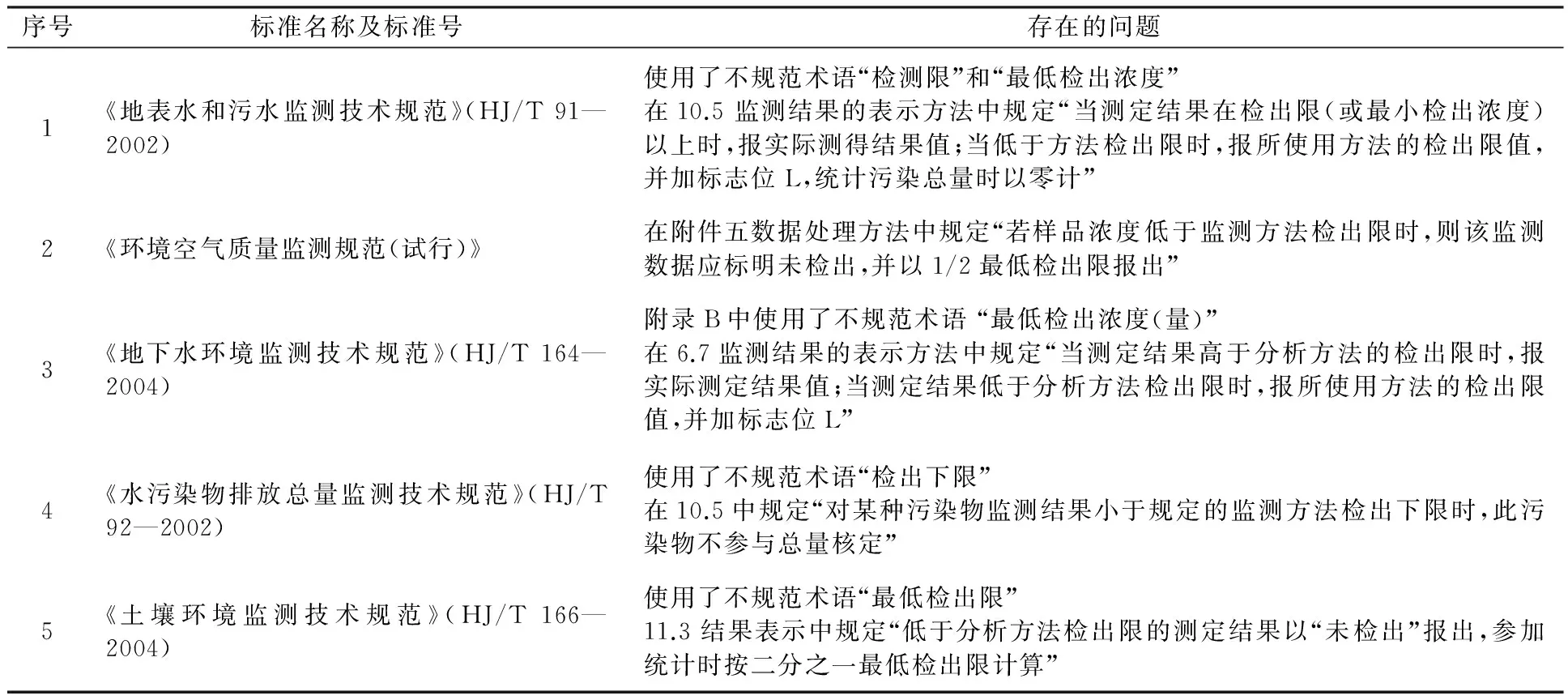

1.2 环境监测技术规范中存在的问题

笔者对部分现行有效的环境监测技术规范进行了研究、分析,发现这些监测技术规范普遍未引入测定下限的概念,且同样存在着使用术语不规范现象。由于未涉及测定下限的概念,这些规范更未考虑当监测结果处于检出限与测定下限之间时(即半定量区间)的数据应当怎样报出的问题。不仅如此,这些规范对于低于检出限时的监测数据应当如何报出以及应怎样参与统计给出的规定也不尽相同,存在不少问题,值得商榷。

表2列举了一些环境监测技术规范及其存在的问题。

表2 环境监测技术规范存在的问题示例

当监测结果处于检出限与测定下限之间时,属于半定量范围,分析结果是不能够准确定值的,只能够给出一个大致的范围。所以这些规范在规定数据报出时只考虑检出限,而未考虑半定量区间的问题,是不严谨的,也是不科学的。

当监测结果低于检出限时,示例中的这些规范对于这类监测数据应如何报出不仅给出了不同的规定,有些规定也不够科学、合理。例如有的规范规定监测结果小于检出限时,报检出限;有的则规定监测结果小于检出限时,报检出限的二分之一;有的规范规定小于检出限的监测结果参与统计,有的规定不参与统计。

2 环境监测标准中存在问题的修改建议

2.1 环境监测方法标准中存在问题的修改建议

环境保护部颁布的《环境监测 分析方法制修订技术导则》(HJ 168—2010)中规定,检出限以及测定下限为合法术语,并要求标准中应明确给出方法的检出限以及测定下限。

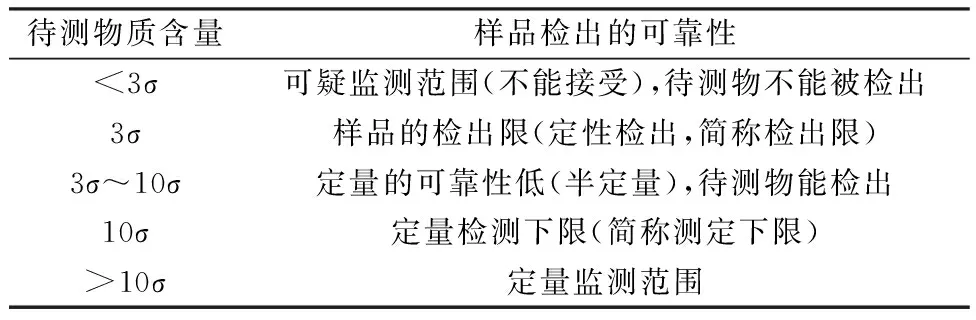

在环境监测领域,针对某一待测物质的某种测试方法而言,其低浓度端样品的检出限及测定下限具有极其重要的意义,两者具有本质的不同,不能混淆。检出限涉及的是待测物质定性检出问题,测定下限则是为了解决待测物质的定量测定问题。表3列出了检出限及测定下限的关系。

一般情况下,取不低于10倍于空白测定标准差对应的待测物浓度作为某个分析方法的准确定量检测下限,简称这一方法的测定下限[7]。根据这一原则,测定下限一般应等于检出限的3~4倍。例如,环境保护部颁布标准《环境监测 分析方法制修订技术导则》(HJ 168—2010)中就明确规定“以4倍检出限作为测定下限”。

表3 检出限及测定下限的关系

注:σ表示空白测定的标准差。

检出限及测定下限对一个监测方法或是一个监测人员而言具有重要意义。因此,建议有关部门针对这些颁布较早且仍现行有效的环境监测方法标准中存在的问题,依据《环境监测 分析方法制修订技术导则》(HJ 168—2010)规定,尽快组织修订或以修改单的方式加以补充完善及更正。

此外,按照国际理论与应用化学联合会(IUPAC)1997年通过的规定,“测定下限”现已改称为“定量限”或“最小定量值”。杜进祥建议 “测定下限”应统一使用简明扼要的“定量限”一词[8]。笔者建议有关环境监测方法标准中涉及的“测定下限”,也应统一改称“定量限”。与之相对应,笔者认为“检出限”改称“定性限”较为科学。

2.2 环境监测技术规范中存在问题的修改建议

对于监测结果小于方法检出限应如何报出结果的这类问题,曾有很多文章进行过探讨。例如王立前等[9]曾明确指出笼统地规定以1/2检出限报出监测结果存在不足;曹家新[10]也曾列举了一些环境监测技术规范,对其规定的低于检出限监测结果的数据处理原则进行了更为深入的探讨。但之前的探讨均没有涉及到测定下限的概念以及半定量范围的问题,不够全面。

一般情况下,当监测结果处在半定量范围时,公认的原则是给出结果的范围即可。但在环境监测工作实践中,只给出结果的范围而不给出一个确定的估值,在监测结果参与统计时往往存在无法参与均值和总量计算等问题,因此在监测结果处于半定量范围时给出一个合理、确定的估值是必要的,否则结果将无法参与统计。杜汉斌等[11]对处在半定量范围的监测结果报出原则进行过有益的探索,他们认为当监测结果大于检出限,且不大于测定下限时,样品中的待测物能够测出,处于半定量范围,不能准确定值,建议结果报小于测定下限或报检出限与测定下限之和的1/2值,并以检出限与测定下限之和的1/2这一定值参与统计计算。笔者认为其观点有一定道理,但给出的半定量分析结果建议仍显得过于笼统和粗糙。

针对这些环境监测技术规范中存在的问题,笔者建议相关部门应尽快制定《环境监测技术规范制修订技术导则》,对今后出台的环境监测技术规范以及现行有效的环境监测技术规范的修改、完善工作加以规范。对现行有效的环境监测技术规范存在的问题,建议有关部门在未来的《环境监测技术规范制修订技术导则》出台之后,依据其进行修订或更正。要统一、规范术语的使用,全面引入测定下限的概念,并对各监测规范中关于监测结果的报出以及参与统计的原则给出科学、合理、统一的规定,以便监测人员在工作中掌握与使用。

笔者建议将来在《环境监测技术规范制修订技术导则》中,对监测数据的处理原则可以做出如下统一规定:

1)当某方法的监测结果低于检出限时,不能准确定性样品中待测物是否存在。但为了保险起见,应统一规定为按照“最不利原则”对待,即应按照检出限报出结果,同时注明标志位L,同时以检出限的值参与结果统计计算。这一原则的使用前提是,当同一种污染物面临多种监测方法可以选择时,必须优先选用最灵敏的监测方法,亦即检出限最低的方法。且检出限必须远低于标准限值,最好达10倍以上[12]。

2)当监测结果大于等于检出限,且小于测定下限,即处于半定量范围时,为与定量监测相区别且能够满足数据统计的要求,建议分3个区间给出大致的浓度或含量的定值,同时注明半定量,并以此值参加统计计算。区间划分建议按照表4执行。

表4 半定量区间监测结果报出原则建议

注:C表示监测结果。

3)当测定值大于等于测定下限时,样品中的待测物含量能够准确定值,正常报出结果。

3 结语

早期颁布实施的环境监测方法标准中存在的主要问题是未明确给出方法的检出限、测定下限,即未明确给出方法的定性、半定量以及定量监测范围和与之相关的术语使用不规范等问题。

几乎所有的监测技术规范中普遍存在的问题是未引入测定下限的概念,未考虑半定量区间数据应当怎样报出。且同样存在着使用术语不规范、不统一,以及对于低于检出限的监测结果应当如何报出和参与统计规定不一致的问题。

《环境监测 分析方法制修订技术导则》(HJ 168—2010)颁布后,环境监测方法标准的修改完善有了技术依据,具备了对早期的、存在问题的环境监测分析方法标准进行修改完善的前提条件。然而环境监测标准体系中,目前仍缺乏一个至关重要的《环境监测技术规范制修订技术导则》,来指导与规范未来其他环境监测技术规范的制订以及对已颁布且存在缺陷的环境监测技术规范修改完善工作。因此《环境监测技术规范制修订技术导则》的制订,应当是一个亟待解决的问题。环境监测方法标准、监测技术规范存在的上述问题,如不加以修改、补充、完善,对环境监测实际工作势必造成不利影响。解决“标准不标准”、“规范不规范”的问题,是十分必要且急迫的。

[1] 黄玉平,苏贤. 论环境监测数据的法律地位[J].环境监测管理与技术,1995,7(5):8-9.

[2] 魏复盛.我国环境监测的回顾与展望[J]. 环境监测管理与技术,1999,11(1):1-4.

[3] 余若桢,齐文启,孟伟,等.关于我国现行环境监测分析方法标准体系的思考与建议[J].现代科学仪器,2006,12(6):62-69.

[4]中国标准出版社第二编辑室.环境监测分析方法汇编(水环境)[M].2版. 北京:中国标准出版社,2011.

[5] 国家环境保护总局水和废水监测分析方法编委会.水和废水监测分析方法(第四版增补版)[M].北京:中国环境科学出版社,2002.

[6] 国家环境保护总局空气和废气监测分析方法编委会. 空气和废气监测分析方法(第四版增补版)[M].北京:中国环境科学出版社,2003.

[7] 吕涛,冯奇,史利涛,等. 分析方法检出限的确定[J].漯河职业技术学院学报,2007,6(4):191-192.

[8] 杜进祥.分析化学中的检出限、测定限与检测限[J].广西师范大学学报:自然科学版,2003,21(4):349-350.

[9] 王立前,张瑜霞.关于小于检出限监测结果表示方法的探讨[J].云南环境科学,1997,16(4):63-64.

[10] 曹家新.环保验收监测中标准应用及检出限等问题的探讨[J].福建分析测试,2011,20(1):33-39.

[11] 杜汉斌,程晓东,高志. 检出限、测定下限和校准曲线最低浓度点值的区别及应用[J].农业环境与发展,2003,20(1):40-41.

[12] 齐文启,孙宗光,石金宝.环境监测实用技术[M].北京:中国环境科学出版社,2006:501-570.

Problems in the Current Environmental Monitoring Methods Standards and Technical Specifications and Its Improvement

QIN Chenggang,ZHU Dacheng,ZHOU Guangdong,WANG Kai

Zaozhuang Environmental Monitoring Station,Zaozhuang 277800,China

The current effective environmental monitoring methods standards and technical specifications were analyzed in this paper. It pointed out that there are many problems existing in some environmental monitoring method standards promulgated earlier, like the most frequently used standardWaterQualitytheChemicalOxygenDemandDeterminationofDichromateMethod(GB 11914—1989) was not explicitly given the detection limit, determination of the lower limit (qualitative, semi quantitative and quantitative monitoring range of the methods were not given). And the non-standard use of terms in these monitoring method standards as well. The paper considered that the maximum defect in some monitoring technical specifications such asTechnicalSpecificationforSurfacewaterandSewageMonitoring(HJ/T 91—2002) was no concept of lower limit of measurement being introduced. And the problem of the data reported in the semi quantitative interval was not considered. So does the non-standard use of terms in these monitoring technical specifications. In addition, the rules about the results reported when the monitoring results were lower than the detection limit were not consistent. Some defective environmental monitoring methods standards and technical specifications were listed and revealed, and suggestions for its modification and improvement were proposed.

standard of environmental monitoring;detection limit;lower limit of measurement;semi quantitative range;problem;improving

2016-05-12;

2016-08-31

秦承刚(1963-),男,山东青岛人,学士,高级工程师。

X830

A

1002-6002(2016)05- 0095- 05

10.19316/j.issn.1002-6002.2016.05.18