近岸海域国控环境质量监测点位优化研究

2016-06-09李俊龙刘喜惠张铃松

李 曌,刘 方,李俊龙,丁 页,刘喜惠,陈 平,张铃松

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012 2.中国环境科学研究院,北京 100012

近岸海域国控环境质量监测点位优化研究

李 曌1,刘 方1,李俊龙1,丁 页1,刘喜惠1,陈 平1,张铃松2

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012 2.中国环境科学研究院,北京 100012

近岸海域环境监测是掌握其环境质量状况,摸清污染来源和影响范围的必要手段。监测点位是环境监测的基础,监测点位优化是提高环境监测代表性的必要手段。按照《近岸海域环境监测点位布设技术规范》(HJ 730—2014)的要求,梳理了点位优化工作的基本流程,经过试优化,预计在全国将增设122个国控监测点位。其中,76个在原有监测点位中选择增设,46个按照规范要求新设。利用2013年监测结果进行插值分析,调整前后水质总体变化小,未出现颠覆性结论,同时提高了对陆源影响区域水质的监控能力。

近岸海域;环境质量;监测点位;布设;优化

近岸海域是陆海交互地带,为人类提供了丰富的生态系统服务价值,其作为陆源污染物进入海洋的通道,也最容易受到陆源污染的影响。近年来,随着沿海开发力度加大,围海造地、污染物排放、海水养殖、石油开发、海上运输等活动给近岸海域环境带来直接或间接影响,导致近岸海域生态环境面临日趋严峻的污染和损害压力[1]。为反映人类对近岸海域的影响,了解近岸海域环境质量的时空分布及变化,确定污染重点防控区域和检验各项污染治理对近岸海域影响的效果,使近岸海域环境管理和污染控制更加科学可靠,随着社会和经济的发展,进行监测点位优化和调整,将不断提高监测点位的代表性,更好地反映近岸海域环境质量状况和污染压力。常用监测点位优化的方法主要有空间插值法、聚类分析法、主成分分析法、水质标准级别法、贴近度法等[2-5],这些方法在科学性上对监测点位优化提出了解决方案。为规范近岸海域环境监测点位的布设,环保部发布了《近岸海域环境监测点位布设技术规范》(HJ 730—2014)[6],规定了现阶段近岸海域监测点位布设的原则和具体方法,对近岸海域点位调整和优化方面,弥补了过去近岸海域环境监测点位布设要求相对原则的不足[7-8],统一了近岸海域环境监测点位布设的技术方法。

1 国内外近岸海域环境监测点位现状

从20世纪中叶以来,美国、欧洲、日本等发达国家十分重视近岸海域环境质量监测工作。美国净水法案要求各州向美国环保署提供全国近岸海域环境状况资料[9],由环保署定期公布全国近岸海域环境质量状况综合报告,评价数据来源于全国近岸海域2 000余个监测点位监测结果[10],针对河口区域开展国家河口计划,对全国28个河口进行监测[11];欧洲水框架指令在领海基线外1海里范围内开展监测,用于评价流域污染物输入对近岸海域水质造成的影响[12],奥斯陆-巴黎(OSPAR)协议通过搜集成员国近岸海域范围内河口、大气、水质底质沉积物监测点位监测结果对近岸水体开展综合评价[13];日本在近岸海域范围开展了不同的监测工作,从沿岸到近岸海域开展海洋污染实态调查、在河口、沿岸和港湾开展化学物质环境实态调查[14]。

中国近岸海域环境监测工作始于20世纪70年代,经过40年的发展,逐步建成全国近岸海域环境监测网[15]、全国海洋监测网[16]、全国渔业生态环境监测网[17]3个监测网络。由环保行政主管部门组建的“全国近岸海域环境监测网”于20世纪90年代有计划的在全国近岸海域范围开展监测,形成了首批全国完整的近岸海域环境监测点位。2002年开展了近岸海域环境监测点位调整的工作,采用环境监测、调查中常用的网格布设法[18-21],在全国近岸海域范围内布设301个国控环境质量监测点位。随着沿海经济开发,为满足近岸海域环境现状管理的需要,有必要在受陆源污染影响大的区域内增加监测点位密度。

2 近岸海域环境监测点位优化方法

2.1 优化原则

代表性、可比性、整体性、稳定性、可行性和前瞻性是环境监测点位优化的基本原则,按照此原则开展监测点位优化,将使监测点位更加能够反映环境的真实状态,客观反映一定时期近岸海域环境质量、污染状况和变化规律,也将满足管理水平和监测能力,适应发展需求的基本要求,是监测点位布设与优化的目标。按照稳定性原则,点位一经确定,原则上不应变更,以确保监测资料的连续性和可比性。因此,近岸海域国控环境质量监测点位的优化是在现有301个监测点位格局的基础上进行优化。

2.2 现有岸线利用情况分析

为突出陆源污染影响的监控,满足规范要求中的环境质量监测点位布设考虑对陆源影响较大的靠近陆地一侧点位布设密度,以反映陆源污染影响的目的,岸线的利用情况是靠陆地一侧点位布设的基础。对现有岸线利用情况分析时,采用最新的卫星遥感影像,按照规范要求将岸线分为两种类型,一种是可能产生污染的滨海城镇、人口密集区、重要港口、工业园区及重要河口(简称城镇岸线),另一种是不产生污染或污染较小的自然岸线(简称自然岸线),并按照实际情况进行分类、归并,以便对照规范要求设置和调整环境质量监测点位。测量各类岸线长度时,对于曲折岸线可以进行平滑处理,平滑时可以采用海岸线500~2 000 m外侧缓冲线进行平滑,尽量选取达到平滑效果的离海岸线距离近的缓冲线测量长度,以更真实的反映岸线利用情况。

2.3 现有监测点位分析

本点位优化研究以现有国控监测点位作为基础。按照规范规定,距离海岸线不同范围监测点位布设有不同要求,将现有监测点位划分为三个区域:第一个区域在海岸线至海岸线外侧2 km范围内,第二个区域在海岸线外侧2~8 km范围内,第三区域在海岸线外侧8 km至近岸海域外边界范围内,没有划分领海基线的区域,用现有监测点位外边界连线作为其近岸海域外边界。按照规范要求对不同区域范围内监测点位进行评估,其中第二区区域范围内的现有国控监测点位,按照临岸监测点位布设方法评估是否满足规范要求;对第三区域范围内的现有国控监测点位,按照临岸外侧监测点位布设方法评估是否满足规范要求。考虑到满足监测点位已经设立,原则上不进行调整的要求,以及尽可能的减少监测点位增设造成的新增工作量,各区域分界线附近范围的监测点位在进行点位评估时兼作为两边区域点位统筹考虑。现有国控监测点位中已经淤积或经过围填海后成为陆地或有关规划作为围填海区域在短期内将不再能开展监测的监测点位作为调整点位位置的对象。

2.4 优化方案的制定

评估现有国控监测点位是否符合规范要求后,将不符合要求的区域作为优化区域。临岸监测点位在海岸线外侧2~8 km范围内布设,布设时以不同类型的岸线长度为基础,加密时优先选择现有范围内的省控、市控、近岸海域功能区等现有监测点位,现有监测点位选择能够监控到区域污染范围的位置新设点位,新设点位位置与原有国控监测点位间应均匀分布。临岸外侧监测点位在海岸线外侧8 km至近岸海域外边界范围内布设,布设时以海域面积为基础,同样优先在现有监测点位中选择增设,不能满足要求时,在海域范围内均匀增设。增设后的监测点位应能满足规范要求。按照规范要求,对现有临岸一侧监测点位水质评价结果均优于一类且其内侧存在城镇岸线类型的区域,在海岸线外侧500 m~2 km范围内增设临岸监测点位。

考虑到近岸海域范围内除国控监测点位外,还有省控、市控、近岸海域功能区等现有监测点位,在现有监测点位上增设国控监测点位,既可以避免工作量的增加,又可以保证监测数据的连续性。因此,将现有监测点位作为国控监测点位优化和调整的优先候选的监测点位。增设监测点位时充分考虑监测工作的可实施性。

3 试优化结果与分析

3.1 结果

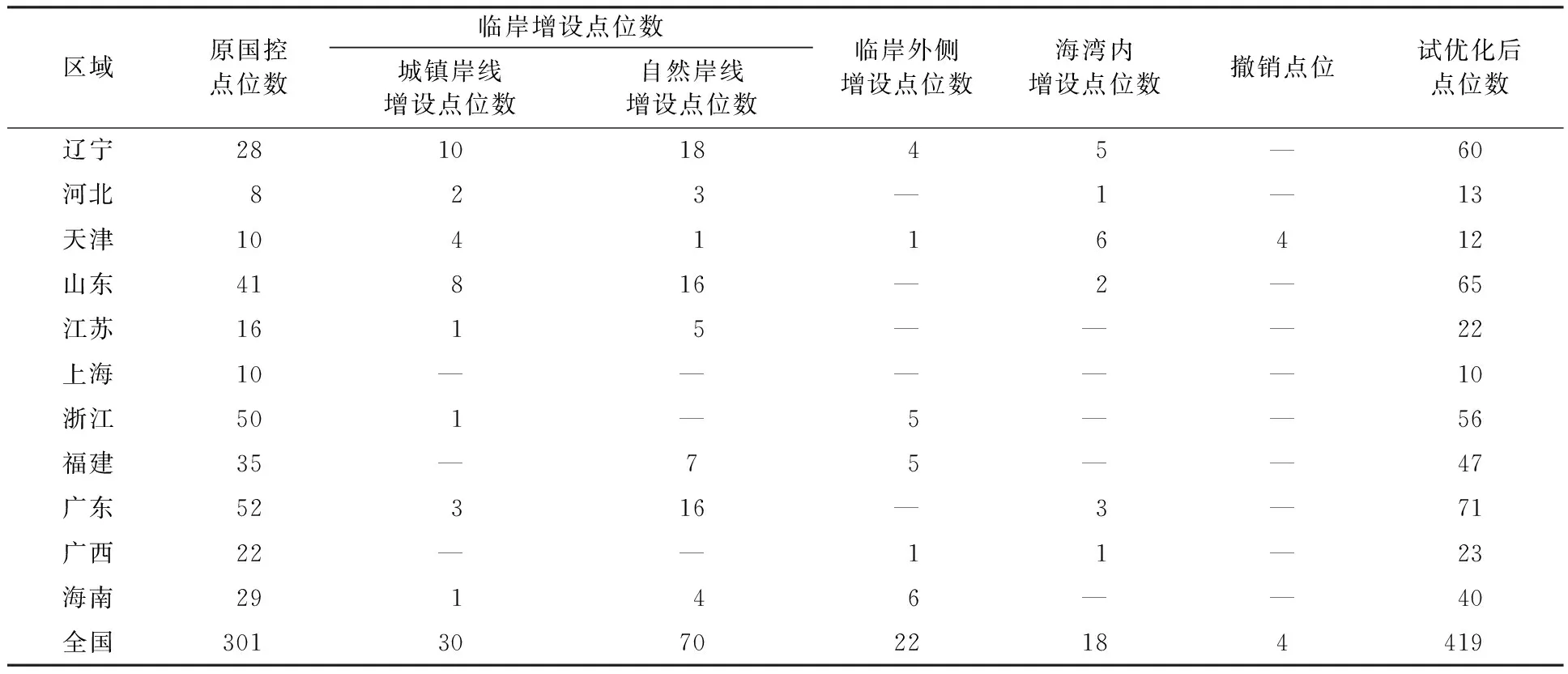

按照优化方法,对全国近岸海域国控环境质量监测点位进行试优化。结果表明,根据《近岸海域环境监测点位布设技术规范》的要求,标准实施后,全国将增加环境质量点位122个,由于填海造地撤销监测点位4个,调整后全国点位将达到419个,与调整前相比,国控点位增加39.2%。增加的点位中,大部分分布于临岸区域,共100个,占增加点位的82.0%。其中城镇岸线增设30个,自然岸线增设70个;22个增加在临岸外侧区域,占增加点位的18.0%。增加监测点位位于重要海湾内的为18个,占增加点位的14.8%。从点位来源看,76个新增点位在现有近岸海域环境功能区点位、省控监测点位上,有46个为新增设点位。增加的点位主要集中在滨海城市和原点位间距较大的区域。试优化监测点位分布,见图1。

3.2 各省试优化结果分析

沿海各省中,辽宁增设32个点位,主要集中在大连近岸海域,大连3面环海,为滨海城市,原有国控点位密度不达标,其余区域按照要求增设临岸监测点位;河北增设5个点位,主要集中在近年开发力度较大的曹妃甸附近海域和沧州附近海域;天津增设6个点位,撤销4个点位,撤销点位主要由于受填海造地影响,并在近岸补充增设点位;山东增设24个点位,主要集中在青岛近岸海域,青岛为滨海城市,原有国控点位密度不达标;江苏增设6个点位,原有监测点位密度不达标,由于江苏近岸海域岸线主要为自然岸线类型,故点位数量增加较少;浙江增设6个点位,原有国控点位多分布于离岸较远位置,在临岸区域补充布设部分点位;福建增设12个点位,增加的监测点位主要位于缺少监测点位的海湾及外侧区域;广西增设1个点位,位于点位密度不达标区域;广东增设19个点位,位于点位密度不达标区域;海南增设3个点位,按规范要求在《中国近岸海域环境质量公报》中水质常年为一类水质的滨海工业园区近岸海域0.5~2 km区域增设临岸监测点位。各省试优化结果见表1。

表1 各省试优化结果统计

注:“—”表示无此类点位。

3.3 优化结果评估

利用2013年监测结果(原有301个原国控点位和76个获得监测结果的新增国控点位)进行插值分析,原国控点位评价结果为一类海水比例22.8%,二类海水比例49.0%,三类海水比例7.8%,四类海水比例5.6%,劣四类海水比例14.9%;试优化后一类海水比例25.4%,二类海水比例44.9%,三类海水比例9.2%,四类海水比例5.2%,劣四类海水比例15.3%。试优化前后一类海水比例上升2.6%,二类海水比例下降4.1%,三类海水比例上升1.4%,四类海水比例下降0.4%,劣四类海水比例上升0.4%。调整前后水质总体变化小,未出现颠覆性结论,保证了水质评价的稳定性。在城镇岸线区域增设监测点位,提高了受陆源影响区域水质的监控能力。在海湾内增设监测点位为监控海湾污染对海湾环境治理提供了更加科学的决策依据。

4 结语

通过监测点位优化研究,在原有监测点位的基础上进行优化,保证了监测点位的稳定性;在全国近岸海域区域监测点位分布更加均匀,提高了各区域间水质的可比性;突出了对污染区域的分析能力,增加了各区域环境的代表性;通过吸收最新规划成果,体现了优化布点的前瞻性;强调了区域间点位统筹布设,表现了点位布设的整体性。近岸海域环境质量监测点位优化是建立在区域岸线利用情况分析的基础上,尽量提高新增监测点位的代表性。

[1] 裴相斌.我国近岸海域富营养化形势分析与防治对策[J]环境保护,2009(11):42-44.

[2] 邓义祥,柳青,雷坤,等.渤海湾环境监测站位优化方法研究[C]∥中国环境科学学会学术年会论文集.北京:中国环境科学出版社,2015:2 066-2 074.

[3] 郭燕莎, 王劲峰,殷秀兰.地下水监测网优化方法研究综述[J].地理科学进展,2011,30(9):1 159-1 166.

[4] 王辉,孙家君,孙丽娜,等.贴进度法的改进及在浑河干流水质监测断面优化中应用[J].生态学杂志,2014,33(12):3 470-3 474.

[5] 续衍雪,郑丙辉,刘琰,等.贴近度法在湘江干流水质监测断面优化中的应用[J].水资源保护,2012,28(6):46-54.

[6] 环境保护部科技标准司.近岸海域环境监测点位布设技术规范:HJ 730—2014[S].北京:中国环境科学出版社,2012.

[7] 国家海洋局. 海洋监测规范:GB 17378—2007[S].北京:中国国家标准化管理委员会,2007.

[8] 环境保护部.近岸海域环境监测规范:HJ 442—2008[S].北京:中国环境科学出版社,2008.

[9] Copeland, Claudia.Clean water act: a summary of the law[R].Washington, DC: Congressional Research Service,2010.

[10] USEPA. National coastal condition report Ⅲ[R]. Washington, DC: USEPA, 2008.

[11] USEPA. Ecological condition of the columbia river estuary [R]. Washington, DC: USEPA, 2007.

[12] European Commissions. WFD CIS policy summary: monitoring under the water framework directive[R]. European Commissions,2000.

[13] OSPAR Commission.Joint assessment and monitoring programme 2010—2014 [R]. OSPAR Commission,2010.

[14] 陈平,李曌,李俊龙.日本海洋环境监测实施情况及启示[J].环境与可持续发展,2012(3):86-89.

[15] 环境保护部.中国近岸海域环境质量公报2013[R].北京:环境保护部,2014.

[16] 许丽娜,王孝强.我国海洋环境监测工作现状及发展对策[J].海洋环境科学,2003,22(1):63-68.

[17] 农业部.中国渔业生态环境状况公报2013[R].北京:农业部,2014.

[18] 黄厚见,春、夏季长江口海水、沉积物及生物体中重金属含量及其评价[J].生态环境学报,2011,20(5):898-903.

[19] 韩秀荣,王修林,孙霞,等.东海近海海域营养盐分布特征及其与赤潮发生关系的初步研究[J].应用生态学报,2003,14(7):1 097-1 101.

[20] 陈作志,蔡文,徐姗楠等.广西北部湾近岸生态系统风险评价[J].应用生态学报,2011,22(11):2 977-2 986.

[21] 韦钦胜,王保栋.南黄海冷水团海域及西部近岸区表层沉积物中碳、氮、磷的分布特征及其生态学指示意义[J].环境科学学报,2012,32(7):1 697-1 707.

Research on the State Controlled Monitoring Sites Optimization for Marine Environmental Quality in Offshore Area

LI Zhao1, LIU Fang1, LI Junlong1, DING Ye1, LIU Xihui1, CHEN Ping1, ZHANG Lingsong2

1.State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring, China National Environmental Monitoring Centre, Beijing 100012, China 2.Chinese Research Academy of Environmental Sciences, Beijing 100012, China

Offshore environmental monitoring is an essential method to acquire the environmental quality conditions and find out the pollution source and its influence scope. Monitoring sites are the basis of environmental monitoring. Optimizing positions of the sites can improve the representativeness of environmental monitoring. According to the requirements ofTechnicalspecificationforthelayoutofenvironmentalmonitoringspotlocationinoffshoreareaofChina(HJ 730—2014), the article hackled the basic process of monitoring sites optimization. After trial optimization, 122 monitoring sites were increased nationwide, among which 76 were added from original sites and 46 were newly added according to the specification. In order to compare the difference, interpolation analysis was conducted by using monitoring result in 2013. The change of before and after the adjustment was slight. There was no subversive conclusion and the analysis precision of regional water quality for the areas affected by the land sources were improved.

offshorearea;environmentalquality;monitoringsite;layout;optimization

2015-07-03;

2016-09-02

李 曌(1984-),男,山东德州人,硕士,工程师。

刘 方

X830.1

A

1002-6002(2016)06- 0084- 05

10.19316/j.issn.1002-6002.2016.06.13