沧州地区氟元素在不同介质中的分布

2016-06-09宋泽峰段亚敏崔邢涛栾文楼

宋泽峰,段亚敏,蔡 奎,崔邢涛,2,栾文楼,2

1.河北地质大学,河北 石家庄 050031 2.河北省水资源可持续利用与开发重点实验室,河北 石家庄 050031

沧州地区氟元素在不同介质中的分布

宋泽峰1,2,段亚敏1,蔡 奎1,崔邢涛1,2,栾文楼1,2

1.河北地质大学,河北 石家庄 050031 2.河北省水资源可持续利用与开发重点实验室,河北 石家庄 050031

以沧州地区的地下水、土壤和小麦中的氟元素为研究对象,探讨氟元素在地下水、土壤和小麦等不同介质中的含量、空间分布与来源成因。通过绘制各介质中氟元素分布图,获得氟元素在各介质中不同深度的含量及水平空间上的分布特征。结果显示,当地深层地下水氟含量平均为2.25 mg/L,高于浅层地下水的平均值0.80 mg/L;深层和浅层土壤氟含量接近,平均值分别为557.18、569.20 mg/kg;小麦中的氟含量最高值为0.96 mg/kg,当地小麦氟含量均低于国家标准限值(1.0 mg/kg)。根据氟元素的分布特点分析,当地深层地下水与土壤的氟元素来源一致,而不同于浅层地下水中的氟;小麦的氟元素分布受浅层土壤氟影响较大。

氟;元素分布;地下水;土壤;沧州

氟元素是人体必需的微量元素之一。人体中所含的氟元素一直很稳定,约为37 mg/kg[1],其中98.9%分布于骨骼和牙齿之中,其次是人体血液中。适量的氟对人体是有益的,然而摄入氟不足或过量均会对人体健康造成威胁。氟中毒是一种由氟元素引起的地方性疾病,因此常被称之为地方性氟中毒,简称“地氟病”。该病与病区的区域地质和地球化学条件密切相关。受地质、水文、地理、气候等各种自然条件的影响,区域饮水、食物和空气中氟含量过高。有研究证明,土壤、地下水的氟含量与人体氟效应在地理分布上一致[2-3]。居民生活在这种环境中,长期过量摄入氟,氟在人体内逐渐蓄积,从而引起以牙齿及骨骼病变为主的慢性全身性中毒。

地氟病在世界上广泛分布。据全国地方病统计资料[4],截至2000年,中国约有氟斑牙人数4 066万,氟骨症患者260万人,病区人口1.12亿人。河北省是氟中毒最严重省份之一,据河北省疾控中心2001年统计资料显示[5],该省174个县(市、区)中126个为病区县,病区村8 889个,其中重病区村851个,病区总人口930.87万人,占全省总人口的13.96%。沧州市是地氟病最严重地区,河北省地方性氟中毒高发区以沧州市为中心,分布在沧州、青县、盐山县区域内。

本文利用河北省农业地质调查的土壤和地下水数据,分析沧州地区的氟元素在土壤、水、植物(农作物)等不同介质内的分布特征及其控制因素,为揭示不同赋存介质与地氟病的分布关系,为查明研究区地氟病的地球化学成因提供有益参考。

1 研究区概况

沧州地处河北省中东部,东临渤海,北靠京津,地跨北纬37°29′~38°57′,东经115°42′~117°50′,面积1.3万km2,是河北省重要的粮食产区。该地区位于中纬度地区,为明显的暖温带大陆性季风气候,年平均气温12.5 ℃,年平均降水581 mm。年积温4 785 ℃,无霜期181 d。

沧州地区为平原地貌,可大致以运河为界,西侧为冀中泛滥平原,东侧至渤海为冲积海积平原。此外,在白洋淀附近有局部冲积湖积平原。当地地质构造比较复杂, 分属于冀中坳陷、沧县隆起、黄骅坳陷、埕宁隆起4个基底构造单元。地下水水位较浅,主要赋存于新生界第四系松散地层,为厚度不等含水砂层和弱透水黏土层相互叠加的多层结构的含水岩系。当地河道发育,多条行洪排沥河道过境入海,包括南运河水系的南运河、漳卫新河、捷地减河,子牙河水系的子牙河、子牙新河,大清河水系的大清河等。

2 研究方法

2.1 样品采集

研究区土壤和地下水样品数据由河北省地质调查院提供。表层土壤样品采样密度为1 km2采集1个土壤样品,取样深度为0~20 cm,4个土壤样组合成1个分析样(即表层土壤每4 km2合成1个分析样)。共取得分析组合样3 520件;深层土壤样品密度为4 km2采集1个土壤样品,取样深度为150~200 cm,4个土壤样组合成1个分析样(即表层土壤每16 km2合成1个分析样),共取得分析组合样907件。

地下水在枯水期采集,浅层地下水采样井水埋深一般为10~50 m,采样密度为32 km2采集1个土壤样品,深层地下水采样埋深在200~400 m,平均埋深300 m。采样点均匀分布,采样时测定地下水的水位埋深、水温,24 h内测定pH。研究区内共采集浅层地下水样品471件,深层地下水样品3 836件。

植物样品由河北地质大学采集。选择大宗农作物小麦,采集样品290件。以对角线法分别选取4点(距离地边大于1 m),每点取1 m×1 m面积麦穗,采集籽实。返回室内后,从每个点位样品随机取5株籽实穗,数取各穗的籽实数量,记录平均数;将麦穗脱粒,蒸馏水洗涤,自然风干。将各样点样品编号后送实验室进一步分析。

2.2 分析方法

样品测试由河北省地矿中心实验室完成,土壤样品共分析了氟(F)等52个元素和pH、有机碳等54项指标,其中氟元素采用离子选择性电极法测定;水样测定了28项指标,氟化物(F-)由离子选择性电极法测定。所有样品分析检出限符合《多目标区域地球化学调查规范》(DD 2005—01)要求。

数据处理利用Excel软件计算原始数据平均值(X)、标准差(S),将元素含量分别按小于(X-2S)、(X-2S)~(X-0.5S)、(X-0.5S)~(X+0.5S)、(X+0.5S)~(X+2S)、大于(X+2S)划分为显著低值区、低值区、平均值区、高值区、显著高值区,便于对比分析不同介质中的元素相对高低;利用ArcGis9.3软件的运用反距离权重法对原始数据进行插值计算,制作氟元素在各介质中的空间分布图件。

3 结果与分析

不同介质中F含量基本参数统计如表1所示。氟元素在各介质中的分布如图1~图5所示。一般而言,元素的迁移方向是地下水-土壤-植物-人体。地下水中的F元素分布会影响到土壤和农作物中F的含量分布特征。统计结果显示,当地深层地下水F元素含量高于浅层地下水,这与雷德林等[6]对沧州地区地下水含氟量的垂直分布研究结果一致。沧州深层地下水氟平均含量接近某铝厂周围浅层地下水氟平均含量(2.56 mg/L)[7]。浅层地下水与淮北平原的-50 m以上的浅层地下水氟平均含量(0.84 mg/L)[8]接近,但低于亳州(1.74 mg/L)、阜阳(1.59 mg/L)、宿州(1.51 mg/L)等地区的浅层地下水氟离子平均浓度[9],含量变化范围大于太原盆地浅层地下水(0.24~3.30 mg/L)[10]。

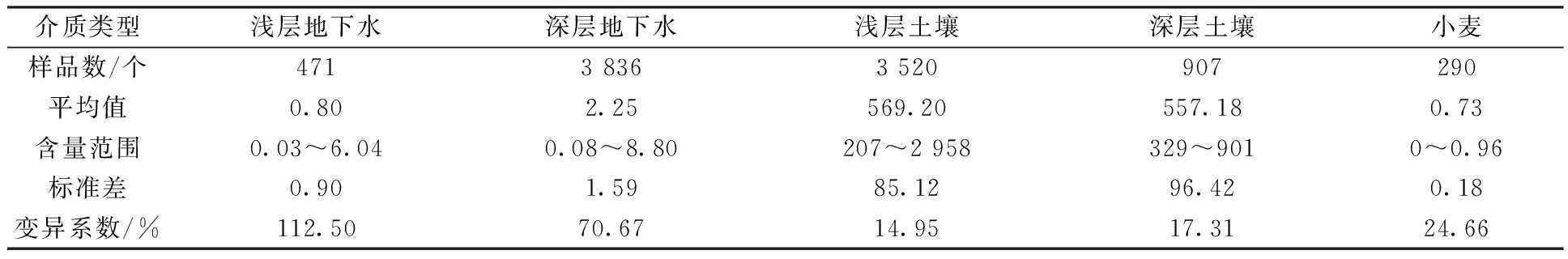

表1 不同介质中F含量基本参数统计

注:地下水中氟含量的平均值、含量范围、标准差单位为mg/L,土壤和小麦为mg/kg。

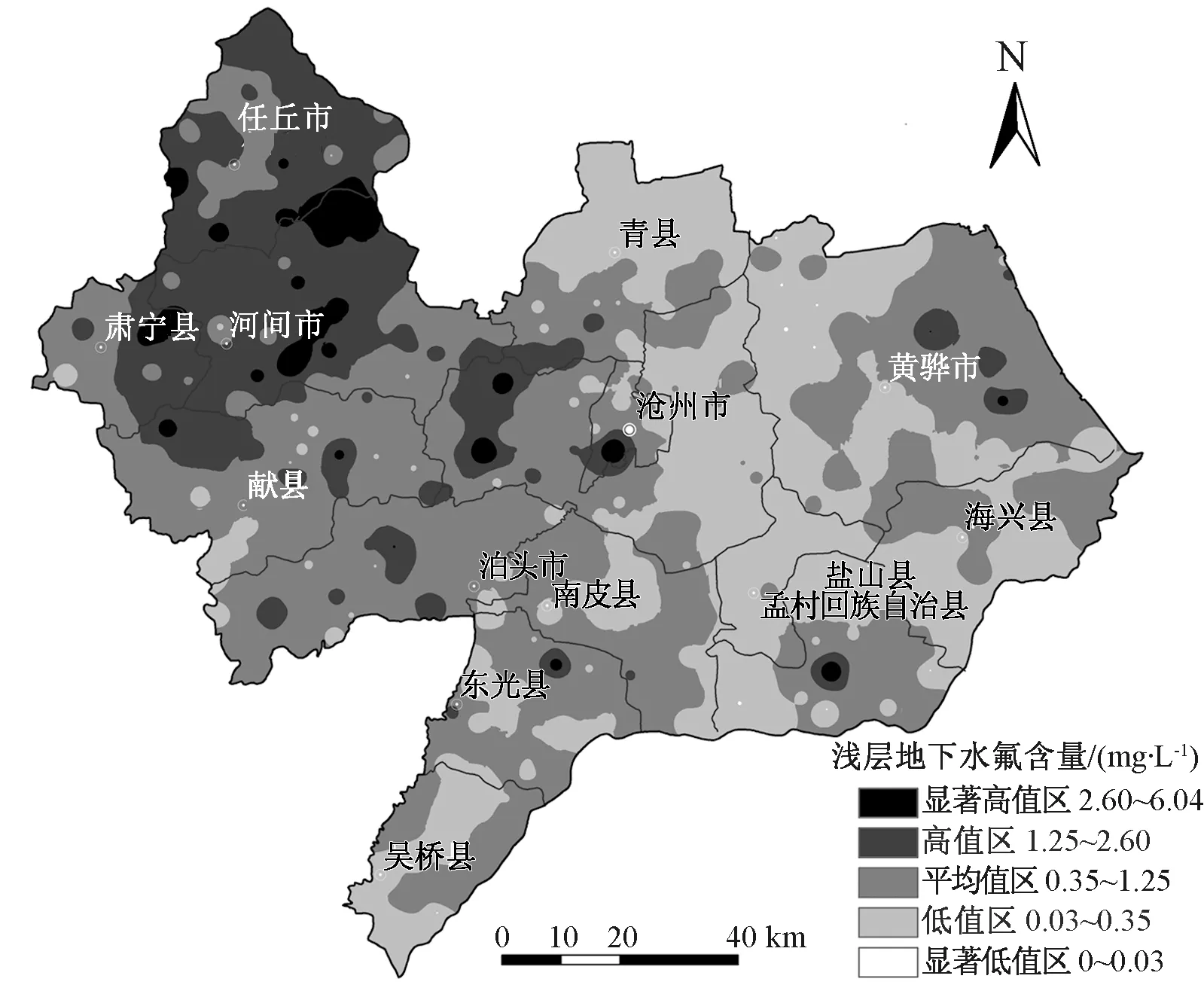

浅层和深层地下水中氟的空间分布具有明显差异(图1、图2),大致可以青县—泊头县城连线为界,将沧州地下水中氟的分布分为东西两部分。浅层地下水中该线以西为氟的高值区、以东多为低值区,深层地下水则呈现出明显的东高西低的特点。20世纪80年代,田级生[11]对沧州地区地下水中氟离子调查结论亦为在水平方向上浅层淡水分布西高东低,深层西低而东高,主要分布在京沪铁路沿线及以东地区。其结论与本研究结果相似。

图1 沧州浅层地下水氟分布图

图2 沧州深层地下水氟分布图

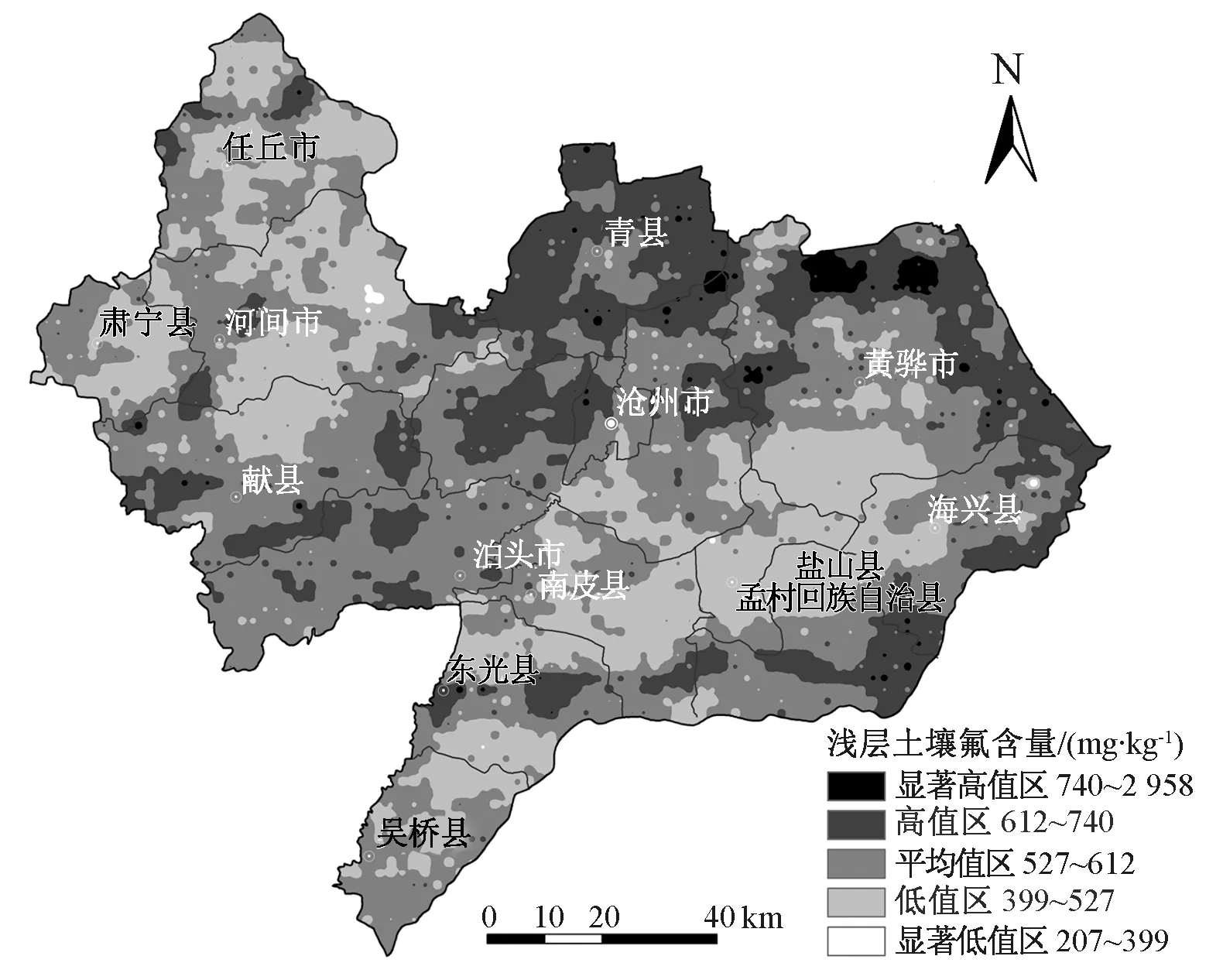

沧州地区农田浅层土壤和深层土壤的氟含量均值均高于中国土壤(A层)氟背景值478 mg/kg[12]。当地浅层土壤和深层土壤的氟含量均值相差无几,但浅层土壤的含量范围很大,最大值是最小值的14.29倍,达到了2 958 mg/kg。沧州地区土壤氟含量高于太原盆地(519.73 mg/kg)[13]和皖北地区(423.7 mg/kg)[14]土壤,低于贵阳西郊高氟土壤(2 024.7 mg/kg)[15]。

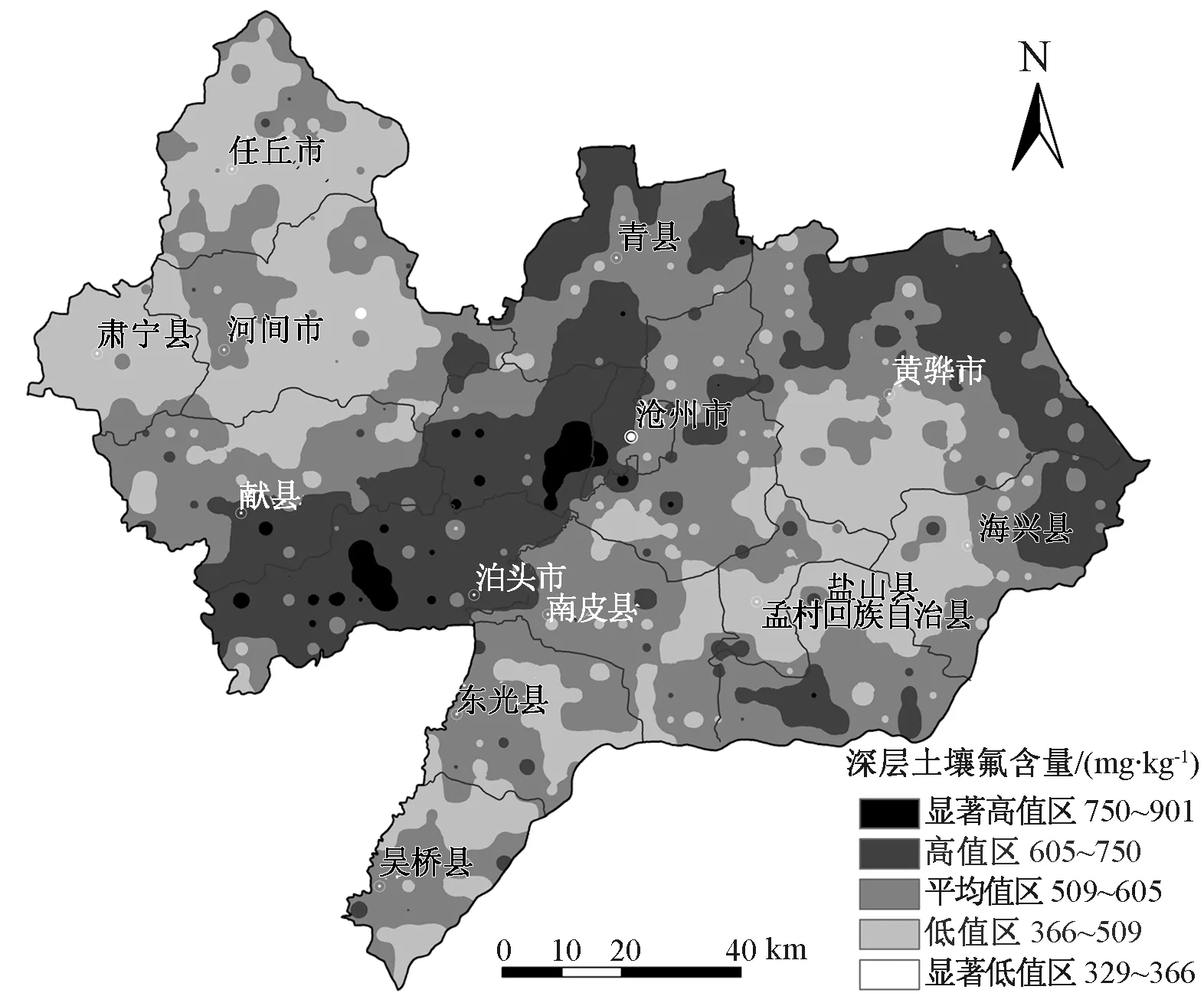

在空间分布上,氟在深层与浅层土壤空间分布特点相似(图3、图4)。低值区分布于沧州西部和东部的孟村、南皮、东光、吴桥一带,高值区和显著高值区均在沧州北部和中部泊头市、沧县、青县及沿海地带分布,沿东部低值区域形成围裹的态势。本课题组曾在沧州地区土壤氟的浓集中心采集土壤柱进行土壤垂向剖面研究[16]。结果显示,垂直向上土壤质地与氟元素含量具有较密切相关性。相对于其他土类,黏土、粉黏土对元素具有更强的吸附性。因此,对于沧州地区土壤中氟分布的相似性,有可能是高值区为粘性较大土类,对氟元素的吸附性较好所致,但这一推论有待于对当地土壤类型做进一步研究。

图3 沧州浅层土壤氟分布图

图4 沧州深层土壤氟分布图

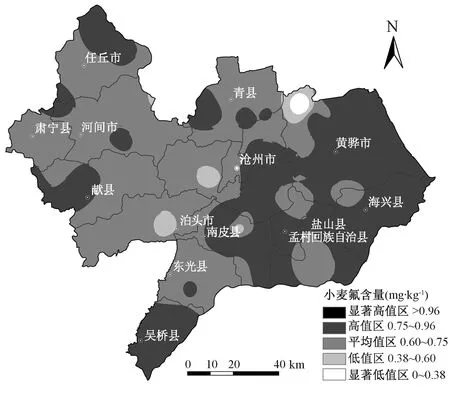

作为河北省重要的粮食产区,将主要大田作物小麦做为农作物的代表,研究小麦中氟的分布。沧州地区小麦中的氟除个别区域外,其他地区均为平均值区和高值区(图5)。其中东部县域和南部吴桥县的绝大部分面积为高值区,西部零星有高值区分布,表现出与土壤相似的东高西低的态势。

图5 沧州地区小麦氟含量分布图

农作物的高氟含量会直接或间接导致人患氟地方病。根据国标《食品中污染物限量》(GB 2762—2005),小麦中氟含量限量为1.0 mg/kg,研究区小麦中氟含量全部低于该限值,显示出当地粮食处于安全状态。与重庆类似研究结果[17]相比,沧州市的小麦氟含量平均值(0.67 mg/kg)低于重庆三大区域的小麦氟含量均值。

4 讨论

4.1 氟在地下水中的分布

与其他介质相比,地下水中F含量变异程度最大,其中浅层地下水变异系数达到112.50%,深层地下水为70.67%,说明F在浅层地下水比深层地下水中含量分布离散程度更大。这是因为浅层地下水中淡水和咸水并存,两类水体中F含量不同,并且可能与当地对浅层淡水开发利用时间早,使得浅层地下水的分布不均匀有关,此外浅层地下水受地貌变化的影响更大是变异系数高的原因之一。

不同深度的地下水中氟的空间分布差异原因为主要物质来源的不同。沧州地下水体系自西向东分属大清河地下水系、子牙河地下水系统、漳卫河地下水系统、古黄河地下水系统,4个系统均为南北走向,并列排布。研究区浅层地下水氟的高值区、显著高值区主要分布于任丘、河间一带,地下水体系属大清河、子牙河系统,当地浅层地下水高氟的原因主要是源于地下水的陆相物质来源,并受地貌影响。大清河、子牙河源于河北平原西部太行山区,片岩、片麻岩、石灰岩等高氟岩石是太行山的主要岩石类型,流经这类岩石的河流水系因此携带大量陆源氟离子,以至地势低凹的冀中坳陷而流动缓慢,形成西部高氟地下水的分布特征。而东部的漳卫河、古黄河系统则或不经太行山区或距离山区物源地距离遥远,所携带溶解物质沉淀较早,因此东部浅层地下水氟含量相对较低。

深层高氟水的产生原因主要是海侵和火山喷发。进入第四纪以来,沧州境内发生6次海侵和多次火山活动,海水中大量氟化物进入地下水系统,并形成了高钠水的环境,利于氟的溶解;火山喷发使大量的氟从地壳深部带出。海进的距离和火山分布位置是深层地下水东西部含量不同的原因。海水中的氟化物和含氟火山岩是沧州东部地下水氟的主要物质来源。由于深层地下水碱性更强,利于岩石中氟溶解和氟的富集,因此深层地下水氟含量高于浅层。

4.2 氟在土壤中的分布

深层土壤一般被认为属于未受人类活动影响,代表自然背景的情况。土壤氟的高值区分布与深层地下水相似而异于浅层地下水。这代表了土壤氟与深层地下水中氟元素的物质来源可能相似,即沧州深层土壤氟可能主要来源于海侵和火山。冀中南平原土壤的氟元素含量变化为太行山前到东部滨海区域的深层土壤氟含量呈现逐渐增高的趋势,这与海相沉积密切相关。具体而言,自西向东土壤剖面明显呈现出陆相沉积物→陆海交互相→海陆交互相→海相氟含量逐渐增高的趋势,可以断定土壤深层氟的分布受第四纪海侵影响控制。第四纪火山喷发使大量高氟物质保留在代表自然状态的深层土壤中,也是深层土壤氟的重要来源。

另外,浅层土壤属于耕作层,受外界人为影响巨大,并且土壤淋滤、蒸发作用等因素破坏了土壤的原始状态,浅层土壤中的元素更大程度上受到外源输入的影响。通过实地调研,当地主要是通过机井抽取地下水进行农田灌溉。由于浅层地下水淡水、咸水并存,且开发历史久远,当地早已舍弃浅层地下水,主要使用深层地下水灌溉。因此,浅层土壤氟元素分布受到深层地下水控制。必须指出的是,浅层土壤除了受纳灌溉水中的氟,还受到其他因素影响,例如大气干湿沉降、化肥的施用等。特别是化肥对土壤氟的贡献率占人为源的89.37%,远大于大气干湿沉降和灌溉水[18]。由此预计未来浅层土壤氟的分布将逐渐趋向化肥施用的分布范围,农田氟含量的增加量将受控于化肥的使用量。

4.3 氟在农作物中的分布

研究选择小麦做为大田作物的代表进行研究。与浅层土壤氟元素分布对比发现,农作物与浅层土壤中氟的分布具有一定相似性。特别是西部任丘、河间、献县等县市均有相似位置的局部高值特征,显示出两者之间的相关性。但多数地区小麦中的氟含量等级相对于土壤更高。这是由于营养供给关系,农作物对元素的吸收受土壤影响巨大,使小麦氟含量的分布与浅层土壤有关联性。另外,植物不仅利用根系吸收土壤元素,而且能够利用叶片吸收大气中的元素。大部分氟化物气体通过叶片的气孔进入植物体内,小部分通过表皮渗透或茎上的气孔进入[19]。孔庆芳[20]研究认为,大气中的氟化物容易被小麦叶组织吸收,在大气氟浓度大的区域小麦中叶片的氟含量最高,在非污染区小麦叶片中的氟含量也仅次于根部而大于其他器官。根据本课题组之前的研究结论,土壤氟不是小麦中氟元素的唯一来源,大气氟也是小麦氟分布的重要影响因素[21]。由于沧州是河北省重要的化工基地,建有多个特大型化工企业,因此大气污染对当地农田的影响不可忽视,小麦氟的分布与浅层土壤的区别可能是受到大气氟化物的影响。作为人类的主要粮食类型,小麦中的氟含量必须受到严格控制。当地小麦中氟虽暂未超标,但由于小麦氟的上游物质来源深层地下水和化肥的高氟性质会使其产生累积作用,应采取措施对氟的输入途径进行监控和治理。

综上所述,由于沧州地区特殊的地质、水文背景决定了当地氟元素的分布特征。具体如下:1)由于溶解的太行山高氟岩石由水流携带至冀中凹陷,形成沧州地区浅层地下水西高东低的布局。2)深层地下水与深层土壤中的氟元素具有相同的物质来源,其主要源于海侵所沉积的海相物质与火山喷发所携带的地球深部氟元素,由于海侵的范围与火山分布位置决定了深层地下水与深层土壤内的氟元素在当地东部含量高、西部含量低的特点。3)由于人类农业耕作过程中抽取深层地下水与化肥施用等活动,浅层土壤中的氟受控于深层地下水氟的分布,将来则受施肥等农业活动影响大。4)因种植关系和农作物对外来物质吸收的特性,农作物中氟的分布可能受到浅层土壤和大气的双重影响,如不严加控制就有可能对人产生危害。

5 结论

沧州地区地下水中的氟分布离散程度较大,垂向分布上浅层低、深层高,平面分布上浅层地下水西高东低,深层地下水则相反。在物质来源上,浅层地下水中的氟源于河北平原西部太行山区的高氟岩石,深层地下水主要受海侵和火山控制。

深层与浅层土壤的氟含量接近,空间分布也较为一致,物质来源相似,但形成原因不同。深层土壤与深层地下水的氟同源,均为海相沉积物和火山携带的地球深部的氟元素。而浅层土壤的氟主要由深层地下水灌溉携带,并且可能受到施肥和大气沉降等的影响。

当地小麦中的氟含量在国标限值以内,为安全食品。小麦氟的来源为浅层土壤和大气中的氟元素。

沧州地区氟的迁移途径为深层地下水→浅层土壤→农作物。由于深层地下水的氟含量很高,随着灌溉和施肥必然使得浅层土壤及农作物不断累积氟元素,最终通过食用进入人体,危害人体健康。为了粮食安全,应对小麦氟的输入途径进行检测和治理。

[1] 王海华,朱茂旭.氟与红壤相互作用及其对铝的活化和磷吸附的影响[D].山东:中国海洋大学,2006:12.

[2] 邓厚培.北京市郊区表土和饮水中的氟化物含量与氟斑牙的关系[J].中国环境监测,1993,9(3):42-44.

[3] 马荣贵,张恩源,侯连有,等.吉林省氟病区土壤、潜水间的氟[J].中国环境监测,1992,8(3):127-128.

[4] 孙殿军,沈雁峰,赵新华,等.中国大陆地方性氟中毒病情动态与现状分析[J].中国地方病学杂志,2001,20(6):429-433.

[5] 吕胜文,马景,章和平,等.河北省地方性氟中毒重病区地方性氟中毒流行状况抽样调查[J].中国地方病防治杂志,2005,20(6):359-361.

[6] 雷德林,付学功,耿红凤,等.沧州市高氟水分布规律及环境影响分析[J].水资源保护,2007,23(2):43-46.

[7] 刘红瑛,陈希伟,陈锋,等.某铝厂邻近自然村环境氟污染现状监测及分析评价[J].中国环境监测,2009,25(4):95-97.

[8] 吴泊人,钱家忠.安徽省淮北平原地下水氟、溶解性总固体空间变异特征[J].地理科学,2011,31(4):453-458.

[9] 朱其顺,许光泉,刘天骄.安徽淮北平原浅层水中氟的调查分析及建议对策[J].中国环境监测,2012,28(6):100-105.

[10] 李向全,祝立人,候新伟,等.太原盆地浅层高氟水分布特征及形成机制研究[J].地球学报,2007,28(1):55-61.

[11] 田级生.沧州地区高氟水形成的水文地球化学特征[J].勘察科学技术,1984(4):46-48.

[12] 魏复盛,杨国治,蒋德珍,等.中国土壤元素背景值基本统计量及其特征[J].中国环境监测,1997,7(1):1-6.

[13] 张乃明.山西土壤氟含量分布及影响因素研究[J].土壤学报,2001,38(2):284-287.

[14] 于群英,慈恩,杨林章.皖北地区土壤中不同形态氟含量及其影响因素[J].应用生态学报,2007,18(6):1 333-1 340.

[15] 孟伟,潘自平,何邵麟,等.西南氟病区典型高氟土壤的地球化学特征及氟富集原因[J].地球与环境,2012,40(2):144-147.

[16] 谷海峰,栾文楼,杜俊,等.冀中南平原土壤氟地球化学特征及其控制因素[J].物探与化探,2011,35(3):388-392.

[17] 王健,赵德明.重庆地区主要粮食氟背景值研究[J].西南农业大学学报(自然科学版),2005,27(2):257-262.

[18] 李随民,栾文楼,韩腾飞,等.冀中南平原区土壤氟元素来源分析[J].中国地质,2012,39(3):794-803.

[19] 徐丽珊.大气氟化物对植物影响的研究进展[J].浙江师范大学学报(自然科学版),2004,27(1):66-71.

[20] 孔庆芳.大气氟污染与小麦体内氟分布的研究[J].农业环境科学学报,1983(3):10-12.

[21] 栾文楼,李随民,崔邢涛,等.河北省局部生态地球化学评价[M].北京:地质出版社,2012:48-66.

Distribution of Fluorine in Multiple Environmental Media in Cangzhou, China

SONG Zefeng1,2,DUAN Yamin1,CAI Kui1,CUI Xingtao1,2,LUAN Wenlou1,2

1.Hebei GEO University, Shijiazhuang 050031, China 2.Hebei Key Laboratory of Sustained Utilization and Development of Water Resources, Shijiazhuang 050031, China

Cangzhou is one of the most serious fluorosis areas in China. Chose groundwater, soil, wheat of Cangzhou as research objects, by the map of fluorine in multiple environmental media, the article discussed the content, distribution and material sources of fluorine in different depth and horizontal space. The result showed that the average fluorine content of local deep groundwater was 2.25 mg/L, which was higher than that of shallow groundwater (0.80 mg/L); fluorine content in deep soil and topsoil were similar, the average content in deep soil was 557.18 mg/kg and that in topsoil was 569.20 mg/kg; the highest fluorine content in wheat was 0.96 mg/kg, which means that fluorine contents in all wheat did not exceed the limits of national standard(1.0 mg/kg). According to the distribution of fluorine, the fluorine source of deep groundwater was as same as that of soil, different from that of shallow groundwater, and fluorine in wheat was influenced significantly by topsoil.

fluorine; element distribution;groundwater;soil;Cangzhou

2015-09-07;

2016-02-20

国土资源部与河北省人民政府合作项目“河北省局部生态地球化学评价”(20041420007-3)

宋泽峰(1980-),男,河北邯郸人,硕士,副研究员。

X824

A

1002-6002(2016)06- 0070- 06

10.19316/j.issn.1002-6002.2016.06.11