区域污染治理能力与排污规模的协调性评价

2016-06-09李名升陈远航张凤英武中波腾建礼

李名升,陈远航,张凤英,武中波,谷 萍,腾建礼

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012 2.吉林省环境监测中心站,吉林 长春 130011 3.中国环境保护产业协会,北京 100037

区域污染治理能力与排污规模的协调性评价

李名升1,陈远航1,张凤英1,武中波2,谷 萍1,腾建礼3

1.中国环境监测总站,国家环境保护环境监测质量控制重点实验室,北京 100012 2.吉林省环境监测中心站,吉林 长春 130011 3.中国环境保护产业协会,北京 100037

为分析区域排污规模与污染治理的协调性,构建了排污规模与污染治理协调度模型,并以2006、2013年的数据对模型进行实证分析。结果表明,制约排污规模和污染治理协调性的主要矛盾是污染治理能力的落后,全国70%以上地区污染治理能力均滞后于污染物产生规模;国内治理能力在研究期间不断提高,区域差异在不断缩小,治理能力过度滞后的省份由14个减少到2个;除江苏外2013年其余各地区均有1项或多项污染物的治理能力滞后,其中生活废水治理能力滞后的区域最多;经济发展水平是影响协调性的重要因素,2013年协调度与地区人均GDP基本呈线性关系。模型实证计算结果与主观判断也较为吻合,具有一定的推广应用价值。

协调度;排污规模;污染治理;区域差异

污染物是经济发展的“副产品”[1],而污染治理设施是减少副产品对环境系统危害的最后屏障[2-3]。有研究表明,污染治理投资对改善环境质量、遏制环境恶化具有重要意义[4-5]。污染治理能力越强,污染物对环境造成的损害越小,但考虑到经济成本,污染治理能力理应与污染物产生规模适度协调。目前,协调的概念在经济与环境系统协调发展方面应用较多[6-9],普遍通过构建协调度模型来衡量系统协调发展程度[10-11]。但将协调的概念运用到排污规模与污染治理能力领域的研究目前尚未见诸报道。

本文借鉴经济与环境系统协调发展模型,构建排污规模与污染治理协调度模型,并将模型应用到省级行政区进行定量评价,以期为中国污染治理能力建设提供科学支撑。

1 模型构建

1.1 评价模型与步骤

对环境系统而言,污染物产生量越少越好,同时污染治理能力越强越好。但从经济角度看,治理能力的闲置又是不经济的。因此,污染治理能力恰好将污染物产生量处置完毕是最经济且环境扰动最小。基于此,文章模型设计的基本思路为先假设全国当年排污规模和污染治理的平均协调度为1,计算区域协调度。然后,根据全国当年污染治理能力的大小,确定合适的临界值,作为区域协调与否的阈值。

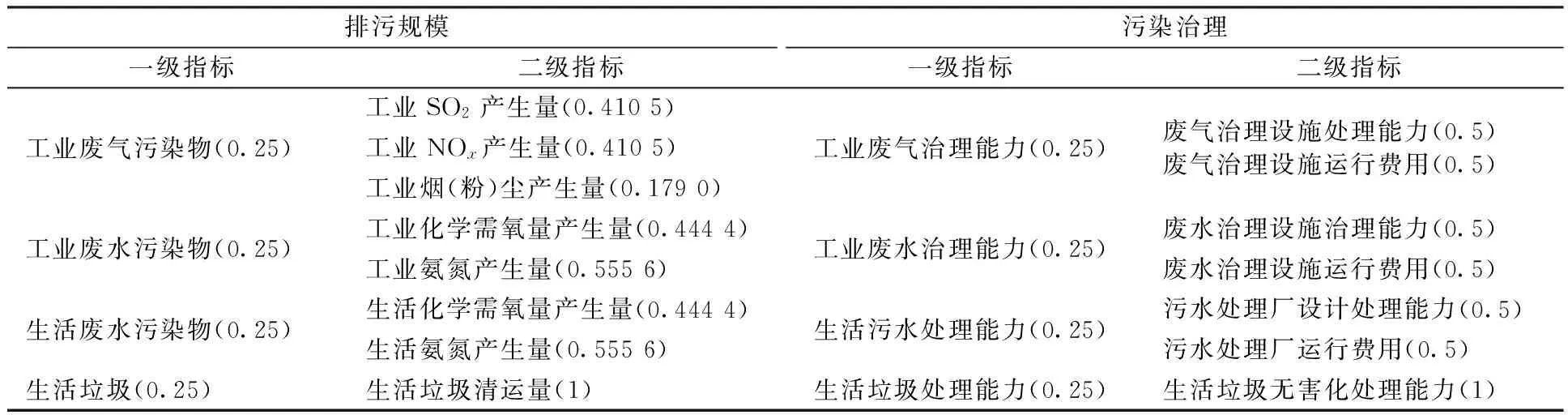

1.1.1 指标体系设计

人类活动向外界排放的污染物主要包括废水、废气、固废3大类。由于生活废气主要排放形式为面源污染,尚未形成规模化治理,因此研究时,废气污染源仅考虑工业废气。工业固体废物的一种重要处理方式是贮存,并未完全处理,因此固体废物仅考虑生活垃圾。

由此,排污规模和污染治理能力2个子系统均由工业废气、工业废水、生活废水、生活垃圾4个一级指标构成。在一级指标下,排污规模子系统的指标纳入各一级指标的主要污染物产生量,污染治理能力子系统的指标纳入治理能力和运行费用。详见表1。

表1 排污规模与污染治理能力评价指标体系

注:括号内数字为指标权重,权重确定方法见1.2小节。

1.1.2 二级指标数值标准化

为消除不同指标在单位和变异程度上的差异,采用下式对全国各省(区、市)数据进行标准化处理:

(1)

1.1.3 计算一级指标评价值

一级指标的评价值由下式计算确定:

(2)

式中:ωij为指标权重,其他变量含义同式(1)。

1.1.4 计算一级指标子协调度

各一级指标的子协调度定义为污染治理与排污规模的商,即:

(3)

式中:Di为第i个一级指标的协调度。

1.1.5 计算区域总体协调度

对某地区k,系统总体协调度D由各一级指标协调度的平均值计算得到:

(4)

当D值接近于1时,区域污染治理能力建设与污染物产生量两者的协调程度越接近于全国平均水平,且D值越大,污染治理能力建设越超前于污染物排放规模。

1.2 指标权重确定

对于排污规模子系统的二级指标,考虑到等质量的不同污染物对环境的危害不同,根据原国家计委、财政部、原国家环保总局、原国家经贸委等联合发布的《排污费征收标准管理办法》(国家计委、财政部、国家环保总局、国家经贸委令第31号)中关于各类污染物的折算系数对SO2、NOx、烟(粉)尘、化学需氧量、氨氮的权重进行确定。对于一级指标和污染治理子系统的二级指标,采用等权重处理。各指标权重见表1中括号数字。

1.3 数据来源

排污规模、污染治理能力两个子系统的二级指标数据均来自《中国环境年鉴》[12]和《中国环境统计年鉴》[13]。中国自2006年才开始统计NOx排放量,因此实证分析的年份选择2006、2013年。由于西藏污染物排放量极少,故所有数据和讨论均不涉及西藏自治区。

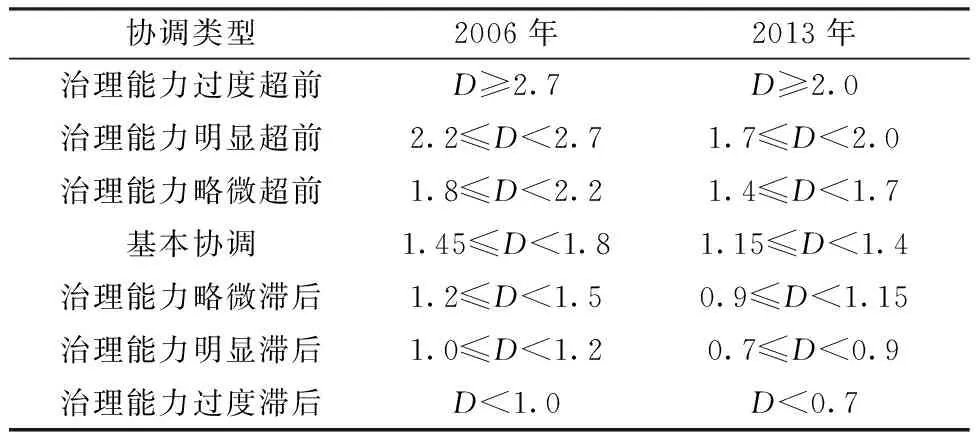

1.4 协调类型划分

《中国城市建设统计年鉴》[14]中的数据表明,2012年全国城市污水处理率和生活垃圾无害化处理率分别为87.4%、84.8%,2006年分别为55.7%、53.0%。即2012年全国有15%左右的废水和生活垃圾未被处理。由此认为,2013年全国污染治理能力评价值高出排污规模评价值15%左右处于基本协调水平;同理,2006年高出45%左右处于基本协调水平。在此基础上,以协调度提高或降低20%为一个区间,根据协调度评价值将协调类型划分为7种,详见表2。

表2 协调类型划分标准

2 结果与讨论

2.1 协调性评价结果

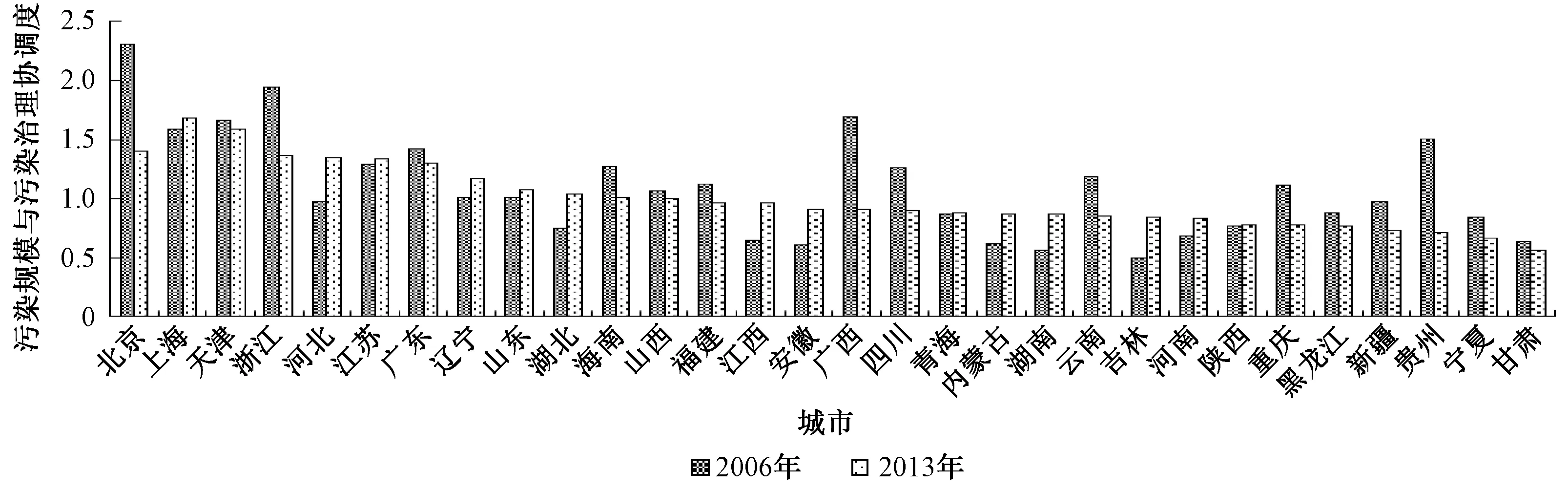

将原始数据带入评价模型,结果见图1、图2。

图1 2006、2013年中国各地区排污规模与污染治理的协调度

2006年,30个地区中仅6个地区协调类型为基本协调或治理能力超前,其中广西、天津、上海、贵州地区为基本协调,浙江治理能力略微超前,北京治理能力明显超前。其余24个地区中,4个地区治理能力略微滞后,6个地区治理能力明显滞后,14个地区为过度滞后。若将中国作为一个整体进行评价(D=1),2006年中国治理能力刚刚跨越过度滞后阶段,处于明显滞后的最初级。

2013年,8个地区协调类型为基本协调或治理能力超前,其中北京、上海、天津为治理能力略微超前,浙江、河北、江苏、广东、辽宁为基本协调。其余22个地区中,8个地区治理能力略微滞后,12个地区治理能力明显滞后,仅甘肃、宁夏地区为过度滞后。若将中国作为一个整体进行评价(D=1),2013年中国整体处于略微滞后的中期。

2.2 讨论

对2006、2013年中国排污规模和污染治理的协调度进行对比发现:

1)各地区污染治理能力普遍滞后。无论是2006年还是2013年,全国70%以上地区污染治理能力均滞后于污染物产生规模。因此,制约排污规模和污染治理协调性的主要矛盾是污染治理能力的落后。并且从2013年仅有8个地区污染治理与排污规模基本协调的现状看,在未来一段时间,这一矛盾仍将继续存在。

2)排污规模和污染治理的协调性在提高。2006—2013年,基本协调或治理能力超前地区由6个增加到8个,过度滞后地区由14个减少到2个,中国整体协调程度从治理能力明显滞后过渡到略微滞后阶段,说明国内污染治理能力在不断增前,排污规模和污染治理的协调性不断提高。

3)协调度类型分布由“哑铃型”向“纺锤形”变化。2006—2013年,大部分地区的协调类型由两头向中间发展,具体表现为治理能力明显超前地区消失,治理能力过度滞后地区由14个减少为2个。由于治理能力是制约协调性的主要矛盾,协调度类型的变化体现出国内污染治理能力的建设逐步趋于理性,更加有针对性。

4)排污规模和污染治理协调性的地区差异在缩小。从极值看,2006年协调度数值最高的北京是数值最低的吉林的4.6倍,而到2013年这一数值降低至3.0倍。从总体来看,30个地区协调度的变异系数由0.40减小到0.28。因此,无论是从极值还是总体看,协调性的地区差异均表现出缩小趋势。

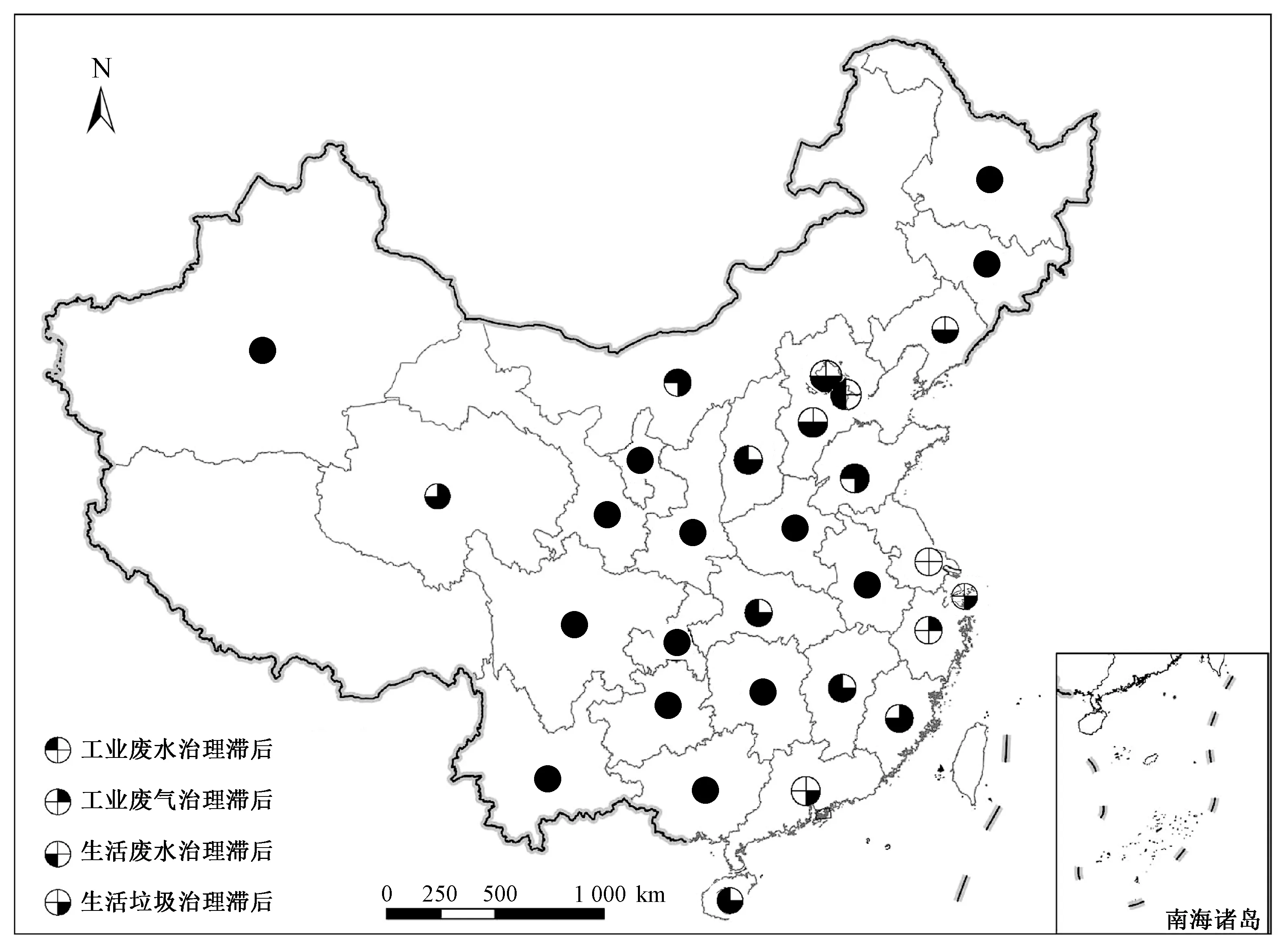

5)除江苏外2013年其余各地区均有1项或多项污染物的治理能力滞后(图3)。

图3 2013年污染治理能力滞后指标的地区分布

虽然2013年有8个地区为基本协调或治理能力超前,但从各地区4项指标看,仅江苏省4项指标的子协调度均大于1.15,4项指标的治理能力均出现一定程度超前。其余29个地区中,3个地区有1项指标治理能力滞后,4个地区有2项指标治理能力滞后,8个地区有3项指标治理能力滞后,14个地区有4项指标治理能力均滞后。分指标看,工业废气治理能力滞后地区有18个,工业废水治理能力滞后地区有17个,生活废水治理能力滞后地区有21个,生活垃圾治理能力滞后地区有16个。因此,生活废水是影响协调性的主要影响指标。

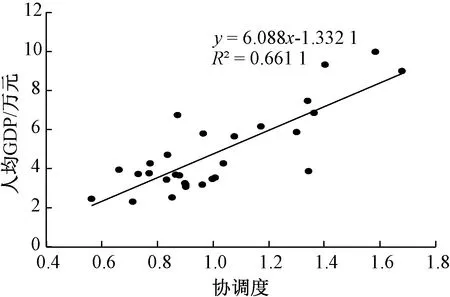

6)协调性与经济发展水平密切相关。从定性角度看,2013年基本协调和治理能力超前的地区全部分布在东部沿海发达地区,而治理能力过度滞后和明显滞后的地区全部分布在中西部欠发达地区。从定量角度看,2013年协调度与地区人均GDP基本呈线性关系(图4),线性回归方程的拟合优度达0.66。因此,经济发展水平是影响协调性的重要因素。

图4 2013年各地区协调度与人均GDP散点图

3 结论与讨论

构建了排污规模和污染治理的协调度模型,并以2006、2013年的数据对模型进行实证分析。模型的构建过程充分考虑了中国污染物排放现状和污染排放与污染治理的相互关系,实证计算结果与主观判断也较为吻合,说明所构建的模型能够在一定程度上反映国内排污规模和污染治理的协调关系,具有一定的推广应用价值。

模型的局限性在于评价结果不能直接进行纵向对比。由于原始数据标准化方法实际是将数据转化为区域污染物规模/治理能力占全国的比重,其潜在条件为当年全国整体的协调度为1。因此,不同年份各一级指标的子协调度是针对当年全国平均水平的数值,在进行纵向比较时不能直接比较,而在协调度类型划分时,各年度协调类型的阈值均不同。以基本协调为例,2006年当协调度1.45≤D<1.8时判定为基本协调,但2013年当协调度为1.15≤D<1.4时即可判定为基本协调。如天津市2006、2013年协调度分别为1.66、1.59,单从数值上看有所降低,协调类型却由基本协调变为治理能力略微超前。为此,本文根据全国平均治理水平对各地区协调度进行类型划分,可在一定程度上克服这一问题,但数值本身仍然不可进行直接比较,只能进行区域间的横向比较。

从实证分析结果来看,国内污染治理整体滞后于排污规模,污染治理能力落后是制约区域排污规模和污染治理协调性的主要矛盾,但治理能力在研究期间不断提高,区域差异在不断缩小,治理能力过度滞后的省份由14个减少到2个,区域间协调度的变异系数由0.40减小到0.28,从而推动了协调度的不断提高。同时看到,除江苏外,其余地区在工业废气、工业废水、生活废水、生活垃圾4项污染物中均存在至少有1项治理能力滞后,各地区污染治理能力建设仍任重道远。

[1] 周生贤.中国特色环境保护新道路的哲学思考[J].环境教育,2009(6):5-12.

[2] 董文福,傅德黔,努丽亚.我国环境污染治理投资的发展及存在问题[J].中国环境监测,2008,24(4):87-89.

[3] 职音.从监测角度对环境污染治理设施存在问题及运行模式的认识[J].中国环境监测,2000,16(2):2-3.

[4] ZHAO J J,CHEN S B,WANG H,et al.Quantifying the impacts of socio-economic factors on air quality in Chinese cities from 2000 to 2009[J].Environmental Pollution,2012,167:148-154.

[5] 杨晨朗,李本纲.基于遥感资料的北京大气污染治理投资对降低PM2.5的效能分析[J].环境科学学报,2015,35(1):42-48.

[6] TAN F F,LU Z H.Study on the interaction and relation of society,economy and environment based on PCA-VAR model:as a case study of the Bohai Rim region,China[J].Ecological Indicators,2015,48:31-40.

[7] GROSSMAN G,KREUGER A.Economic growth and the environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(2):353-377.

[8] 张军.基于环境库兹涅茨模型的经济与环境关系分析[J].中国环境监测,2013,29(2):91-94.

[9] 董广霞,丁中元,安海蓉,等.三峡地区工业行业环境与经济行为特征分析[J].中国环境监测,2008,24(4):64-66.

[10] 李名升,佟连军.经济-环境协调发展的演变及其地区差异分析[J].经济地理,2009,29(10):1 634-1 639.

[11] 黄建欢,杨晓光,胡毅.资源、环境和经济的协调度和不协调来源——基于CREE-EIE分析框架[J].中国工业经济,2014(7):17-30.

[12] 中国环境年鉴编辑委员会.中国环境年鉴2007—2014[M].北京:中国环境年鉴社,2007-2014.

[13] 国家统计局,环境保护部.中国环境统计年鉴2007—2014[M].北京:中国统计出版社,2007-2014.

[14] 中华人民共和国住房和城乡建设部.中国城市建设统计年鉴2012[M].北京:中国计划出版社,2013.

Regional Assessment on the Coordinative Degree between Regional Pollution Treatment Capacity and Pollution Scale

LI Mingsheng1,CHEN Yuanhang1,ZHANG Fengying1,WU Zhongbo2,GU Ping1,TENG Jianli3

1.State Environmental Protection Key Laboratory of Quality Control in Environmental Monitoring, China National Environment Monitoring Centre, Beijing 100012, China 2.Environmental Monitoring Centre of Jilin Province, Changchun 130011, China 3.China Association of Environmental Protection Industry, Beijing 100037, China

To analyze the coordinative relation between regional pollution scale and pollution treatment, a pollution scale-pollution treatment coordinating degree model was established. Data of 2006 and 2013 were used to do empirical analysis on the model in China. The results indicated that, The lagging pollution treatment capacity was the main restraint on coordinative relation between regional pollution scale and pollution treatment. The pollution treatment capacity was fallen behind pollution production scale in 70% regions of China. Compared 2013 to 2006, the pollution treatment capacity was improving, and regional differences were continually narrowed. The number of over backward provinces was reduced from 14 to 2. In 2013, all regions had lagged pollution treatment capacity in one or more categories of pollutants except Jiangsu. Most regions lacked the pollution treatment capacity of sanitary wastewater. Economic development level was the principal factor affecting the coordinative degree. According to the data in 2013, there was a linear relationship between coordinative degree and regional per capita GDP. The empirical calculation results were consistent with the subjective judgment, and the model is worth being promoted widely.

coordinative degree;pollution scale;environmental pollution treatment;regional difference

2015-09-05;

2015-11-16

国家自然科学基金(41601608,41501556)

李名升(1981-),男,山东安丘人,博士,高级工程师。

腾建礼

X821

A

1002-6002(2016)06- 0020- 06

10.19316/j.issn.1002-6002.2016.06.04