规范语境下的创造释放

——以咏叹调《鞭打我吧》的演唱为例

2016-06-05初咏梅

初咏梅

(潍坊学院,山东 潍坊 261061)

规范语境下的创造释放

——以咏叹调《鞭打我吧》的演唱为例

初咏梅

(潍坊学院,山东 潍坊 261061)

如何在规范语境下准确的把握作品,进行完美的创作释放,顺利的完成二度创作,一直是声乐教学的重点。本文通过释析著名歌剧《唐璜》中采琳娜的咏叹调《鞭打我吧》的演唱,从思想性、艺术性及实践性的高度,探讨完成咏叹调歌唱释放的心得。

规范;语境;咏叹调;演唱;创作释放

廖昌永教授曾说过:音乐本身就是在一个规范里的创造,每一位严肃的艺术家都应该在规范中去发挥自己的创造力。对于学院派音乐表演艺术家而言,更应该具备这种历史感:即必须把握某一种特定历史时期的基本艺术风格,因为这些风格中往往包含着丰富的技术信息和历史内涵,而这就是艺术家进行创造的宝贵源泉。[1]声乐教学中,如何准确的把握歌剧咏叹调的演唱风格,完美的完成作品演唱,给人以美的享受,一直是声乐教师教学的重点,也是备受关注,值得深入探讨的研究课题。

歌剧,作为世界艺术的瑰宝,是西方音乐文化非常重要的组成部分,至今仍然给人们带来无限美的享受。在歌剧发展史上,莫扎特率先以歌剧来表现人生的价值观,并且以明朗幽默的手法写出生动且具有丰富人物特色的内容。其中最具有代表性的是意大利喜歌剧《唐璜》,该剧不仅旋律优美,角色鲜明生动,而且在情感表达上也是非常的贴切和细腻。剧中的女高音咏叹调《鞭打我吧》旋律优美,表达的人物情感丰富。

歌剧中的咏叹调一般是剧中主角的独唱,它的作用就像是戏剧中的“独白”,恰如其分的勾勒出人物鲜活的特征。同时它往往也是最精彩的唱段,笔者认为要做到规范语境下的创造释放,这需要演唱者必须做好三方面:一是演唱者要具备良好的歌唱基础和高超的歌唱技巧;二是必须对歌剧艺术的演唱风格有准确把握;三是准确地把握歌唱的语言。笔者对此提出自己在教学中的感知,供声乐界同行和声乐爱好者们参考。

一、良好的歌唱基础和娴熟的歌唱技巧是基础

(一)科学的呼吸是演唱的第一要素

声乐界常常说“善歌者必先调其气”“谁会呼吸,就会唱歌”,为何哪?呼吸在歌唱中的重要性,一般体现在它的物理属性上,即发生的动力以及对声音频率(音高)、共鸣(音量)所产生的物理效应。人在歌唱时产生的气流通过喉腔时,会对人的声带产生吸力,并使喉腔发音管产生气柱共鸣,气流压力增大时可使喉管和咽管收缩、声带缩短、边缘变薄,对声音的频率(音高)和共鸣(音量)质量起着重要的作用。被物理学称为“空气动力学说”或“贝努里效应”。[2]“呼吸”既是歌唱呼吸动力和发音的重要机制,同时也是歌唱共鸣的重要机制。生活状态下的自然呼吸是难以支持和应付高难度、高技巧、高技术的歌唱发音及艺术表现的。所以,在教学中,老师必须让学生首先从理论上搞清楚呼吸的生理运动原理,其次,在技术手段上使其掌握科学的呼吸方法,最后,在实践中反复体会和揣摩,把歌唱的呼吸方法真正运用到自己的演唱中。如何才能产生歌唱的气息?“‘气为声之本’,气是声的源流,是声的动力,是声的根1本。没有气就没有歌声,也就没有借以传导的听觉审美效应。”[2]学习声乐者都知道,歌唱时的呼吸方式有三种:胸式呼吸,腹式呼吸和胸腹式联合呼吸。这三种呼吸方式如何分辨呢?教学实践中观察到:

胸式呼吸:自然大口的吸气,观察气息的到位情况。其特征为速度快而浅,气息较弱,腹部及腰部几乎没有力量积聚,小腹部几乎没有运动。

胸腹式联合呼吸:用鼻子安静地吸气,观察气息的到位情况,且尽量“不耸肩”和挺胸。特征是气息比较有深度,腹部以及腰间有明显的力量在支持,这种力量的运用还可以延伸到小腹部,正所谓的“气沉丹田”之举。

通过比较,可以明显的对比出吸气的过程和气息到达的位置。胸腹式联合呼吸,至今仍普遍认为是比较合理的歌唱呼吸方法。这种呼吸的方法,教学中我们可以做一个比喻叫“闻花香”。“闻花香”时,人的心情是特别愉悦、特别放松、特别兴奋的感觉。此方法很容易使气吸得深而自然,具体吸气过程是这样的:可用鼻子吸气,身体的上半部分放松,腰周围慢慢向外扩展、膨胀,这时胸腔部位舒张,体内空间增大,使气息很自然地吸进去,而气息进入的位置应该仍然保持喉咙、肺部、腰部的深度以及肌肉的支持。俗称“吸着唱”。而且,身体自然放松、气息通畅、声音圆润。发声时一般小腹及横隔肌作为呼吸的支点,肌肉始终保持收缩状态,使气息均匀地呼出。这便形成歌唱中的呼吸运动。在演唱《鞭打我吧》时,自然的呼吸是相当重要的。因为这首咏叹调的华彩部分及部分乐句,旋律一般用模进及音阶的上行或下行,前部分乐段在速度上是Andante grazioso,在演唱时不要因为语言及乐句的关系,频繁的换气,而是需要非常的“Legato”;后半部分的乐段在速度上是Allegro,演唱时既要保持“Legato”,又要准确的把握歌曲的语言和旋律走向,以及情绪。因此,在演唱时一定要注意气息吸入量的适度问题和气息的保持问题。如:

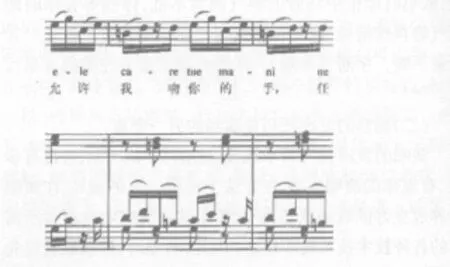

从第2部分的第7小节后三拍的“not”开始,接到11小节前两拍的“sar”,再加上中间的华彩部分,这个乐句演唱共有23拍,所以在“not”前吸气时一定要保持吸气的自然。演唱时气息流量过多,往往会有“沙”的声音,要么在很短的时间里“漏”完,不能完成歌唱,要么会造成在演唱过程中肌肉的僵硬,使声音脱离气息的支持。演唱时气息少了,声音往往会十分的刺而不柔和,在歌唱中出现“紧”、“憋”的状态。其次,呼气时需控制得当,要保持住吸气后的控制状态,这就需要有一个支持点。保持住吸气后的控制状态,也就是自然吸气(闻花香)时,两肋扩张,后腰及腹部膨胀。歌唱者要反复训练和体会在发声时气息下沉感,即从腰后部横着向外拉的感觉。只要找到了这种感觉,演唱时,就可以用一口气完成很长的乐句,一般被称为气息的保持,通俗的被称之为“吸着唱”。而呼吸时的气息支点,也就是传统声乐艺术所提到的“丹田”用气。只有当呼吸有了支点,演唱时,发出的声音才会明亮、悦耳、而且富有伸缩性和色彩变化。《唱论》中提到过运用气息的方法与技巧,谓:“‘ 有偷气,取气,换气,歇气,就气。爱者有一口气’等”[2]。意思是,歌唱时能忙中巧妙的换气而急不乱,停顿等音乐时能顺气势自然衔接,歌唱自始至终气息饱满连贯。做到“‘音断意不断,字断气不断’。从而有助于塑造完美的音乐形象。 ”[3]

(二)娴熟的发声技巧是演唱的另一要素

演唱的发声技巧简单地说,是用科学的方法,通过有步骤、有规律的演唱实践,在方法上得到一定的规范,在演唱时养成良好的歌唱状态,使歌者在歌曲演唱中对声音所需求的各种技术技巧胜而任之。因此,演唱时,要求歌者首先要了解发声器官的生理部位及其功能,掌握其发声基本原理,全面理解其精神实质,通过反复的练习及演唱去实践、去消化、去验证其演唱规律。

演唱中,一般概念上的发声基本原理是:气息通过呼吸系统进入肺部,在呼吸肌肉群的作用下,气息从肺部通过呼吸道呼出,呼出的气流通过后头时促使声带振动,声带在各部位肌肉和后头软骨的配合下产生作用,产生基本的声音,然后通过喉咙,口咽,鼻腔等共鸣腔体的调整,形成特定的声音状态[2]。

对于演唱时所用到的发声器官不但要了解且要熟悉的掌握其作用。如:喉头在颈前部中央,声带在喉头里面。声带左右并列,是两条韧性很强的韧带,由软骨和肌肉来保持或调节张力,通过气息的传送使声带产生振动,发出基本声音。声带之间的空隙,称为声门,而喉咙的上部与舌根之间的软骨,学名叫做会厌,它是起保护声门作用的。诸如此类的歌唱发声器官与呼吸系统的基本规律,对于歌者来说,是必须熟知的,从而才能更加准确的判断自己或是他人的发声是否正确,是否科学,并能在实践中做出相应的调整。

其次,打开喉咙,稳定喉头是发声技能训练中基本功的核心。在我们日常生活中,大多数人对声音的运用时,喉头的位置大多比较随便,平时说话习惯不同喉头的位置也不同,尤其是南方地区的女孩子,生活中说话比较嗲,捏着喉咙细声细气的,养成了喉头上提的习惯,这一点笔者感触很深,这样非常不利于演唱。演唱时喉头的位置应该比平时说话时偏低一些,可以理解为,当我们微张开嘴深深吸气时的喉头状态(比如困时打的哈欠),就是演唱时的喉头状态。而正确的喉头位置是协调呼吸器官运动,获得稳定的、流畅的声音效果的关键,当然,喉咙打卡的程度也直接影响到声音的质量。

再者,演唱时要完美的运用好共鸣,使声音不但穿透力强,传得更远,而且声音更加圆润,优美,动听。“共鸣是扩展音响、支持音高、调节声区、变化字音、美化音色的关键与枢纽,没有良好的共鸣就根本谈不上美好的歌声。”[4]

(1)共鸣有助于扩展音响。良好的共鸣,决定于人体自然的生理素质和先天所具备的良好条件。但是,自然生理的共鸣往往比较单一,缺乏共振和泛音,使听者觉得直白且尖利。而演唱时在“打开喉咙,稳定喉头”的前提下,扩展咽腔,充分、合理的利用咽腔的空间会非常有利于扩展音响,使软腭积极抬起,具有共振音响的集中点,一起进入头腔,充分发挥共鸣的整体作用,有机地运用各共鸣腔体协调共鸣,使声音洪亮,集中,优美。

(2)共鸣有助于支持音高、调整音区。一首美妙的歌曲,它的旋律高潮,是激情昂扬的,音响或轻柔或洪亮,音高总是“制高点”,人们也常常为那一霎那的高音喝彩,是因为它能给人非同一般的音响美感。这便需要歌者完美的共鸣腔共鸣,使高音力度富有弹性且均匀和谐,而且使音高在“制高点”上集中通畅,使声音达到高而不尖,响而不炸的圆润柔美效果。在调整音区上,因为共鸣腔体有头腔、口腔、胸腔,从而形成了高音、中音、低音三个声区。演唱中,遇到不同的音高时,可以积极调动相应的共鸣腔,才能更好的使歌曲流畅,使音色既有区别又有相互的统一,让声音更具色彩。

咏叹调《鞭打我吧》,曲调委婉抒情。歌曲的前半段表现的是采琳娜向马斯多道歉,求得马赛多的原谅,故此唱时要连贯,柔和。后半段的歌曲表现的是采琳娜与马赛多和好,两人欢欣快乐,故此唱时要唱出欢快的气氛来。若要能分明地表现出这两段不同情绪的音乐,必须要充分地运用完美的共鸣,来调整音响,音量,以及音色。如:

歌曲后半段中的第13小节和第16小节的华彩部分,“sar”的演唱,除了集中头腔共鸣的“高位置”之外,同时获得胸腔共鸣的支持,使高音的力度均匀妥当。若在共鸣上只顾头腔的共鸣,没取得胸腔共鸣的支持,就会显得“飘”、“虚”。若是胸腔的共鸣多了,而头腔的共鸣少了,则会显得“压”,“重”,音乐不灵活,两者都不能达到很好的听觉效果。

二、准确把握歌唱语言是至关重要的要素。

Bel canto的原意是“美好的歌唱”,它最基本的技巧训练是为了使歌唱者能优美的、准确的、完整的表达音乐中所蕴含的情感;它的审美理想在于通过各种节奏、音色、人声技巧和情感的变化,唤起听众高贵的情感感受。在此背景语境下,其呈现的特征:1、“美声”技法重视元音的训练,是源于意大利语本语的缘故。我国很早就有“语言是歌之本”之说,歌唱的语言可谓是声乐的灵魂。一切歌唱的技能技巧都是在围绕语言这个中心来训练和发挥。所以只有准确的语言表达与优美声音的有机结合,才能生动而形象地体现曲情词义,从而让听众产生共鸣,且通过情感的传递迸发出心灵的火花。这也是声乐艺术的魅力所在。因此,歌唱语言的掌握与处理同样值得深入研究。

(一)我们民族的汉语,是历史文化的结晶,有着鲜明的中华民族特点

古往今来,我们的民族唱法始终高度重视歌唱语言的表达。“ 出声”、“引长”、“归韵”便是前人总结的一套完整的歌唱的咬字吐字方法。

根据汉字的结构特点,可分为字头、字腹、字尾(也有个别无字尾的字)。字头一般是由辅音组成。字腹则由元音承担,有单元音及复元音。字尾既有辅音也有元音。出声是对字头而言,要求发音准确而短促,完成后立即进入元音(即引长状态);引长是指引长字腹,这是字的中心部分,要求时值长且响亮;归韵指的是字尾的“收声”,要求收清字尾,时值短且干净利索。从字正腔圆的美学角度讲,出声、引长、归韵的法则缺一不可,而归韵却往往容易被忽略。正如古人所云:“天下知出声之法为最重,而不知收声之法尤为重”。 此外,还有“ 以字带声”、“ 字里传情”、“ 字领腔行”、“腔随字转”等经验之谈,不仅值得我们认真领悟,而且也正说明了语言的准确性和歌唱的魅力。

(二)西方的音乐里,由于歌剧占有了举足轻重的地位,故此世界各国的音乐学院,都会在声乐学习中加入意大利古典歌曲,且逐步形成了一套比较完整的,科学的歌唱发声方法。在18世纪下叶,意大利的喜歌剧风靡世界,像莫扎特和他的作品就是一个很好的见证。

意大利语中几乎所有的单词都是以元音结尾的(除了部分外来词)。元音,平正圆润且浑厚而流畅,无论单词长短,每个元音必须发得响亮清楚,非重读元音同样也不例外。发音时发声器官一般比较夸张,紧张度较大,因为扩张的适当紧张度才容易形成歌唱所需要的空间,有利于优美的歌唱发声。

意大利语分为元音、半元音和辅音。元音共有5个:a、e、i、o、u,分为开口音与闭口音两种。a、e、o为开口元音,发音时口腔张开的程度一般较大;i、u为闭口元音,也称半元音,发音时口腔张开的程度一般会相对小一些。根据发音部位的不同,五个元音又分为前元音(i、e),中元音(a),后元音(o、u)。有时也会把前元音称为弱元音,把后元音与中元音称为强元音。辅音共有22个,其中有些是单个字母,有些是辅音组合。还有一个不发音的辅音h,它与其它辅音构成组合后。改变了原有辅音的发音习惯。对于一些双辅音的发音,在时值和状态上,必须到“位”,否则将会不同程度的影响语言的准确性。意大利语的语言重音一般都落在倒数第二或第三个音节上,这是意大利语流畅响亮,韵律鲜明特点的重要的形成因素。

咏叹调《鞭打我吧》,在演唱时一定要注意语言吐字的清晰、柔和。歌曲的后半部分节奏比较欢快,相对应的字也比较多,若不注意语言吐字的清晰、柔和则将会由于节奏快、歌曲长、华彩多而乱了阵脚,导致越唱越赶,声音越唱越紧,演唱的歌词也会模糊不清。为此,笔者的体会是,演唱前首先需要流利、正确、优雅的朗诵歌词,以体会其韵律之美;其次,必须注意元音的连接问题,做到平滑无痕地连接,闭口元音与开口元音的自然过渡与连接等;最后,还要认真研究声调与音乐的关联,使歌唱成为一种自然的吟咏。 例如:

歌曲前半段中第25小节的“ele care tue manine”,在演唱中,我们不能认为旋律里有时值较短的休止,而唱成“ele ca (吸气)re tue mani (吸气)ne”,这样唱根本是不懂词义,把原来的一个词,拆成不相关的两个词,若是被懂语言的人听到,便会出大笑话。这是忽略了元音的连接的缘故,导致字头咬得过重,声音进进出出、断断续续而且缺乏应有的连贯性。要尽可能地要做到字头快速、有力而轻巧,元音连接要自然准确。

三、对演唱风格的准确把握

(一)歌剧作品的思想以及时代背景

歌剧(唐璜)又译作《唐乔瓦尼)(“唐”是Don的译音,西班牙男子的尊称),莫扎特创作于1787年,源自于塞维亚的一个很古老的故事。这部歌剧的中心思想,具体体现在它的序曲中。主要描写唐?璜那种玩世不恭的性格,充满生命力和火热的情绪,是乐观和愉快的形象。莫扎特把序曲同歌剧直接联系在一起,这也是本剧的一大特色。唐?安娜则是处于喜剧性遭遇中的抒情性形象。

(二)歌剧中采琳娜的人物性格及演唱特点

在这部歌剧中,采琳娜作为马赛多的未婚妻,是个单纯的农村姑娘,以活泼的形象出现在歌剧之中。《鞭打我吧》这首咏叹调,是采琳娜在被唐璜所诱惑之后,发现自己对不起未婚夫马赛多,在唐璜的别墅里,对马赛多唱出的,向马赛多表示歉意,以及表示愿与马赛多重归于好,在一起幸福快乐的生活。

歌曲的作者,[3]莫扎特的音乐是具有典型的古典时期音乐的特征。

(1)在演唱他的作品时,必须注意到古典时期的主调音乐与巴洛克时期的复调音乐不同。古典音乐已经发展了和声技术,注意音乐的纵向发展。属和弦在重拍,主和弦在弱拍上终止时,旋律和演唱往往会需要一点渐弱、柔和的收势。反之,旋律和演唱则采取明朗、干脆的强收,而各种终止式在全曲的分布,起着决定旋律线条演唱的抑、扬、顿、挫和换气的方式。

(2)在演唱时,起因要准确,绝对不允许出现油滑的上滑音或意大利浪漫,注意歌剧演唱中的华丽的下滑音,这是莫扎特的音乐中所切忌的事和必须具备的首要基本功。尤其是在作品中,《鞭打我吧》 前半段的最后两小节中,虽然将近终止,速度上慢了下来,但不能出现华丽的下滑音,来改变原作者的本意。

(3)《鞭打我吧》作为古典音乐以典雅、流畅、秀丽、明朗为主要风格特征,切忌夸张的感情表现和过度的力度对比。以中等音量的优雅、从容的声音,加之正确的呼吸做柔和、连贯的演唱乃是基本要求。

(4)由于《唐璜》是莫扎特所作的一部喜歌剧,故此在扮演各种不同角色时,既要保持以上所述的要求,而且还要在演唱时照顾到角色、剧种和人物性格特点。

(三)二度创作中实现个性风格的形成和塑造

作曲家们都希望自己的作品在舞台上有不同风格的演绎。教学中,我们也应该提倡或追求自我风格的建构,在尊重一度创作的前提下,充分发挥其演唱者的个性和特点,在二度场作中提倡风格多元性,打破或杜绝单纯的模仿某人或某唱法,即使是同一作品也应该避免雷同或重复,在规范中去发挥自己的创造力。这也是我们学院派音乐表演者必须具备的历史使命感。

咏叹调《鞭打我吧》中的采琳娜,在生活中她只是一个随时都会被人忽视的大众人物——农妇。但她在作者的设计下,有爱她的未婚夫马赛多,在婚姻上安逸而幸福。却偏偏让她碰上了大胆而浪漫的花花公子——唐璜,此男子在勾引她时,用她根本不可奢望的大别墅作为条件,更对她保证爱情的美满,采琳娜在好奇而又兴奋的情况下,才会草率地被花花公子唐璜所迷惑。但当她从美梦中醒悟过来时,对其未婚夫心中无比愧疚,愿来讨好马赛多与她和好。所以,此时的演唱者在歌唱时,心情是愧疚难当,又有小女生情怀的撒娇,为的是马赛多不要不理她,能与她和好。至此在唱歌曲的前半段的时候,演唱者的音乐语气要像说话一样,显得温柔,优美。在气息上要保持饱满连贯,巧妙的运用共鸣来帮助音色的统一,以及音色的表现能力。尤其是在表现第19小节到35小节时,身体不是僵硬的,而要有亲和力地告诉马赛多,“我像只绵羊,任你将我苦苦惩罚”,表现自己有认错的态度和决心。而在这个乐段最后8小节中,采琳娜知道了马赛多还是依然疼爱她,心中的释然,令她喜乐满溢,故此演唱者在这里要表现出坚定的语气;结尾时,可以理解为采琳娜的矜持而做一个比较弱的结束。这一段的乐曲,要能把一个美丽的未婚少女娇羞,愧疚,温柔的特质表现的淋漓尽致。后半段,采琳娜获得原谅后,愉悦的心情,演唱速度也从“Andante grazioso”改为“Allegro”,欢快而坚定的地唱着“我们永远相亲相爱,生活幸福欢欣”。演唱者在表演时,不是装腔作势,而必须是身心投入地去表演这段欢快的乐段,在两个华彩部分,不能因为过度兴奋,而脱离气息,反而更要积极的运用发声技巧,使各个共鸣腔体得到充分的共鸣,从而有高而不尖,响而不炸的声音艺术效果。

莫扎特这位伟大的剧作家,所代表的正是当时特定历史时期的主流风格,具有很强的时代特征,很好的奠定了基于特定历史传统而又不断发展变化着的风格语境。演绎作品进行二度创作时,我们可以引导学生在充分理解和领悟这种歌唱风格特征的前提下拓展自身的表现、表演、联想空间,在一定程度上实现学术性与艺术性、知识性与技巧性、传统性与现实性的平衡。做到传统规范和创新精神的互动,最终释放出最大的推动声乐艺术前进的正能量。

[1]余笃刚.声乐艺术美学[M].北京:人民音乐出版社,2013.

[2]余笃刚.声乐艺术美学[M].北京:高等教育出版社,1997.

[3]尚家骧.欧洲声乐发展史[M].北京:中国广播电视出版社,2003.

[4]管谨义.西方声乐艺术史[M].北京:人民音乐出版社,2005.

[5]邹本初.歌唱学[M].北京:人民音乐出版社,2004.

责任编辑:孙延波

J605

A

1671-4288(2016)04-0090-04

2016-04-05

初咏梅(1969-),女,山东潍坊人,潍坊学院音乐学院副院长,武汉大学博士在读。研究方向:音乐教育、地方戏剧戏曲、管理学。