佛山代耕农:送不走的“客人”

2016-06-02

代耕农,一个生活在珠三角城乡边缘的农民群体。为了摆脱世代贫困,他们别离故土,远赴他乡择地而居。代缴公粮、服务当地,养活自己,代耕农通过近一代人的努力仍无法解决他们入户及融入当地等问题。

在佛山阳城村,有三百多名代耕农进退两难。而在珠海,当地政府正尝试通过入非农业户口的方法解决代耕农的身份问题。无论所有问题是否终将被完美解决,能为这个20万人的群体切身利益考虑而出台政策文件的做法,是值得鼓励的。

“我们想赶他们走,没有文件支持;想按本地人的政策对他们,也没有文件支持。一群农民没有自己的土地,走到哪里都像在流浪。”

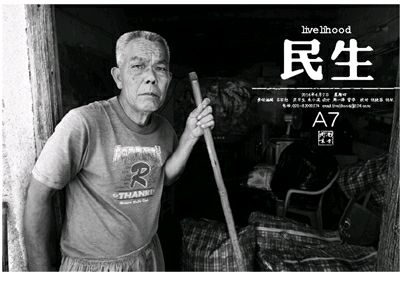

对贫困深入骨髓的恐惧让清远大里村人倔强起来,他们在佛山并不富庶的沙地上建起了一个跟老家同名但是新的阳城村。二十五年过后,他们正遭遇进退两难——进不了城,也回不去故乡的现实尴尬。

南方周末记者 翟星理

发自广东佛山

时间仿佛停滞了。在广东省佛山市三水区乐平镇阳城村,一切都像上世纪八九十年代的样子:石棉瓦做的房顶、垛成堆的干柴、房梁乱挂的电线。居住在这里的村民2005年才通自来水,1999年才用上电。

这里是清远市阳山县三百多名代耕农在佛山的家。从20世纪70年代末开始,与珠三角农村基层组织或农户签订代耕合同或口头商定代耕协议,进行代耕土地及承包种养活动的外地户籍农民,被称为“代耕农”。

据师从社会学泰斗费孝通的中央民族大学民族学与社会学学院院长麻国庆估算,目前代耕农在珠三角地区,总人数超过20万人。

1991年年底,清远阳山县阳城镇大里村三百多户山民拖家带口来到龙眼园村,在松软的沙地上建起阳城村,这个简陋的村落成为他们摆脱贫困的乌托邦。

替人家交公粮的外地人

7岁的陈康(化名)坐在地上,仰头焦急地看着正在抽烟的冯东成。烟抽完了,冯东成扔掉烟头,坐在原地继续与人聊天。陈康像一只安静的猫,没声响地爬到冯东成脚边,捡起烟头就跑。

他用左手拇指和食指掐住烟头,模仿冯东成的样子抽起烟来,吐气吐得吱吱作响。大人骂他,他无动于衷,直到抽得只剩滤嘴才罢休。冯东成哈哈大笑,“别人扔什么他都捡,好往嘴里塞。”

陈康是清远代耕农在佛山繁衍的第二代中最特殊的一个。他的出生曾给这个贫困了三十年的家庭带来亮光,但父亲陈逢贤说不清贫穷是否耽误了陈康的病情。

1991年的最后一天,陈逢贤和大里村47户328口人一起,从被清远官方称为“石灰岩贫困山区”的家乡坐上包来的大货车,沿着山路一路向南,到达他们从未见过的大片平地:佛山三水县(1993年撤县改区)乐平镇龙眼园村。

大货车是成五福租来的。1990年,刚20岁出头的成五福听说龙眼园村有大片耕地抛荒。既不是村干部又不是威望长者,他和大里村另外两个年轻人成伙养、冯忠培代表祖祖辈辈无法摆脱贫困的大里村人和龙眼园村谈判。双方一拍即合:龙眼园村提供村集体土地给大里村人免费耕种,大里村人负责每年交公粮。

除了条件宽裕的村支书,大里村几乎全员迁徙。冯东成对故乡的记忆定格在挑一次水走的三小时山路、只能种玉米的贫瘠田地和每天三顿难以下咽的玉米糊。他对龙眼园村的设想很简单,“只要没有山路,能种稻米。”

第一次看到龙眼园村,他就傻眼了:给大里村耕种的田地几乎全是沙地,而且被附近几个村子夹在中间,无路可进,像一个孤岛。但冯东成无路可退,“老家实在养不活人,平地易生养。”

对贫困深入骨髓的恐惧反而让大里村人倔强起来。乡里们从龙眼园村附近一个砖窑厂买来原本卖不出去的残次品,用从老家带来的木材在沙地上垒起八排简陋的平房。房子简陋到只有30厘米深的地基,一遇暴雨墙面就东倒西歪。

就连这样的房子,也不是每个大里村人都建得起。陈逢贤就没钱建冯东成家那样的平房,他只能垒起一间四面透风的砖头窝棚。

大里村人的房子都建在龙眼园村划拨的八亩宅基地上。冯东成说,当时双方还处在蜜月期,为完成每年交公粮的任务,龙眼园村也想留住这群勤劳的阳山农民。为纪念故乡,拔地而起的八排平房被大里村人称为阳城村。

交公粮成为冯东成的二儿子冯发明印象最深刻的童年场景之一。每到交公粮的日子,拉着全村公粮的两辆拖拉机冒着黑烟向粮站驶去,一路上尘土飞扬。

“阳山佬”这个词也是冯东成交公粮时听到的,当地其他村子用这个略带歧视的名字称呼阳城村人,冯发明被称为“阳山仔”。

冯东成悲哀地发现,除了交公粮,阳城村和当地的村子毫无关联:“我们只是替人家交公粮的外地人。”在冯东成这一代,阳城村成为事实上的孤岛,一些龙眼园村的村民至今不知道去阳城村的路在哪里。

推土机的胜利

唯一能证明阳城村身份的,是1991年11月和三水县范湖镇红星管理区龙眼园村签订的一份合同。阳城村每户人家里都保留着一份原始合同的复印件,“这是打官司的证据”。

这份《来耕龙眼园村土地合同书》中部分字迹已经模糊难辨。已经72岁的陈开只能根据能看懂的字复述合同的核心内容:龙眼园村提供400亩土地给大里村人耕种,大里村人每年交公粮,但不拥有土地所有权,协议没有终止日期,长期有效。

25年前刚到龙眼园村时,陈开家分到四亩地,每年种两季水稻,四亩地一年可以打四千斤粮食,交完一千斤公粮还能剩三千斤。他以为这份合同能保他一家八口人“顿顿吃米饭”。事后看来,他过于乐观了。

上世纪八十年代末,珠三角工业化的浪潮席卷而来,原本工业化基础薄弱的三水县出现一批大小工厂,水泥森林蔓延向珠三角腹地的龙眼园村。

1996年,陈开每天吃三顿米饭的梦想被大马力的推土机打破了。土地不再是负累,而是变成升值潜力巨大的资产,尽管“长期有效”的合同才签订五年,龙眼园村还是打算把土地收回去。

推土机取得了最终的胜利,400亩田地几乎被全数夺回。写一手漂亮钢笔字的陈开成为阳城村的代表,他带着一封四页纸的陈情信四次去广东省政府说明情况。

陈情信中,阳山故乡被陈开称为“根本不是人住的山沟”,他希望广东省政府帮阳城村收回土地并解决当地户口。

直到1998年,经多次协调,阳城村与龙眼园村达成新的协议:龙眼园村划拨80亩土地给阳城村耕种,阳城村负责交公粮,并向龙眼园村交每亩每年约200元的土地租金。被龙眼园村收回的三百多亩土地,变成工厂和鱼塘。从远处看,阳城村被一片白色的工厂包围,S118省道斩断包围圈,为阳城村提供一条和外界连接的通道。

从此,三百多个阳城村人成为范湖社区居委会工作人员口中“送不走的客人”。工作人员说,“我们想赶他们走,没有文件支持;想按本地人的政策对他们,也没有文件支持。一群农民没有自己的土地,走到哪里都像在流浪。”

“迟早会被困死”

从400亩田地到80亩,意味着阳城村生活质量的下降。这80亩田按户分配到阳城村人手里,每户最多分到一亩出头。陈开家分到的不足一亩的田地甚至不能满足全家人一年的口粮需求,他又吃起了玉米糊。

土地数量的骤减切断了阳城村靠务农维持生计的希望之路。和珠三角百万外来人员一样,阳城村人开始外出务工。

1996年土地刚被收回,陈开一边组织村人向政府部门陈情,一边到乐平镇打短工维持生计。即便工资最高时,他也只能靠每天22元的收入养活八口人。

冯东成家的日子稍微好过一些,因为他会做泥瓦活。他干活时一般会带上冯发明。虽然父亲一直没有明说,但冯发明看得出来,抚养四个孩子让父亲不堪重负,他希望冯发明能提前分担一些家庭负担。

2009年,15岁的冯发明没有参加初中一年级期末考试,他进入阳城村附近一家工厂,成为年龄最小的工人之一。

工资尽数贴补家用,工作七年之后,他发现自己竟然没有存下钱。他至今仍对辍学的决定后悔不已。刚进工厂做工时他想过去读夜校,但还没报名,冯东成就宣布进入半退休状态。他舍不得父亲再做体力活,读夜校的事情连提都没提就放弃了。

和冯东成以合法身份留在阳城村的愿望不同,冯发明希望离开阳城村,攒钱在佛山买一套七八十平米的房子。在阳城村出生的90后、00后近百人,冯发明的同龄人没有一个继承父辈的务农营生,几乎全部外出打工,“我们希望走出去,在阳城村迟早会被困死”。

最早走出阳城村的人是“村长”成五福。他不愿向村人透露致富秘诀,大家只知道他在佛山买了房。

走出阳城村的另一种方式是结婚。冯发明的两个姐姐就是这样离开阳城村的。

即便如此,他还是觉得家里太挤。不过,再过一个月他就不用再住在这间建于25年前的砖房里了。一个朋友在佛山做陶瓷销售,希望冯发明能加入他的团队。他向工厂主管递交了辞职报告,获准一个月后离岗。对于从未接触过的销售工作,他觉得“做这份工才更有希望在佛山买房”。

回家

陈逢贤一直没换过工作。实际上,他也没有工作可换,陈康出生之前他务农,有了陈康之后他只能捡破烂卖:陈康的妈妈儿时生过一场病,智力未再发育,这个毛病好像也遗传给了陈康。

陈康出生后,陈逢贤为了照顾妻儿不敢出去打工,只能在附近几个村庄捡破烂卖钱。他拿不出再去检查的钱,至今不知道陈康到底得了什么病。

2013年前后,他想让陈康在龙眼园村小学入学,但因为户口还在阳山而作罢。陈康到现在都没有入学。

乐平镇农林渔业局接受南方周末记者采访时,一位不愿具名的干部说,根据广东省政府办公厅文件粤府办【2002】48号、广东省公安厅文件粤公通字【2002】160号,省级职能部门对代耕农入户问题已有明确规定,代耕农所在城镇允许代耕农办理户籍迁移,作为城镇居民迁入当地。

这位干部说,因入户后作为城镇人口管理,加上入户后可能失去在原籍地的一些土地利益和优惠,如土地承包等,所以代耕农对入户问题仍处于观望阶段。然而,包括陈开和成五福在内的第一代代耕农加入龙眼园村户口的愿望相当迫切,陈开的后代在三水求学时期曾因户口问题不断奔波于清远、佛山。

该干部说,部分代耕农要求迁入当地农村户籍并享受农村集体经济组织成员资格,牵涉到当地村民的利益且目前法律并无明确规定,所以遭到当地村民的强烈反对。

2015年年底,阳城村人开始向外界寻求支持。事后,上述不愿透露姓名的干部找成五福来开会,双方所谈具体事宜至今无人知晓。成五福只是重复,“他们要赶我们。”农林渔业局的干部对此说,“佛山市没有下文件,谁都没这个权力赶他们走。”

陈逢贤暂时顾不上还能在阳城村住多久,因为他想带陈康回阳山老家上学读书,“没钱看病,给他换个环境,希望他能好起来”。

2016年5月11日,他的邻居冯东成刚回了一趟阳山老家,他的身份证快到期了。大里村的土坯房因年久失修早已无法居住,山上的薄地至今无法耕种。“现在我们是离不开阳城村,也回不去大里村了。”说完这句话时,冯东成静静地遥望着北方。