浅论脾胃病与肝胆的关系

2016-06-01郝慧敏南阳医专二附院消化科河南南阳73000

郝慧敏南阳医专二附院消化科,河南南阳 73000

浅论脾胃病与肝胆的关系

郝慧敏

南阳医专二附院消化科,河南南阳73000

[摘要]现代心脑血管疾病、精神神经系统疾病、代谢性疾病、消化系统疾病等发病率居高不下,究其病机之演变多与肝脾两伤有关。因而,深入系统研究中医脾胃病与肝胆的关系,对于防治当今社会高发的多种疾病具有重要的理论与实际意义。该文通过理论和临床应用经验进行了全面的总结与分析,并着重就以下几方面作了深入探讨。

[关键词]生活水平;肝脾;防治

传统的中医理论认为人体的脾胃位于隔膜之下,而脾与胃的具体位置则是,胃位于隔膜之下起到盛受饮食而腐熟之作用,脾则位于胃的左侧并起到运化、升清和统摄血液的功效,两者互为作用互相影响,对机体有着重要的意义,该文结合相关文献资料予以分析如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

将该院收治的患有脾胃病的患者根据其病历和其他资料进行研究,其中40例患者中有21例为女性患者,其余19例患者为男性;年龄36~55岁,平均年龄(43.2±3.6)岁;确诊为胃脘痛,患者多出现胃脘部的闷痛加腹胀,患者多感觉腹饱而撑痛,疼痛感甚至牵连至两肋骨之间;此外患者多出现叹气等情况,根据中医诊断结果患者的大便出现紫黑色而小便正常的现象,舌苔多以苔相发白发淡为主,患者脉象则呈现为沉弦有力。

1.2治疗方法

该研究中针对该病的患者根据中医理论进行中药治疗,主要的治疗理念以疏肝和胃联合止痛止血为主。

1.2.1第一阶段治疗方案中医理论认为:饮食入胃犹水谷在釜中,非火不熟,而胆汁便有化物的功能,人体的胆器官在中医中被认为乙木,其性降,因此胆降则胃降,若胆与胃之间出现矛盾不和的情况则会导致出脘闷、呕恶、口苦等症状。利用肝胆为基础,根据抑木扶土的中医理论来调理脾胃。其中将逍遥散作为第一阶段的治疗药方(主药方)并根据患者的具体病情进行适量中药材的加减。主药方为:白术和酸枣仁各20 g;柴胡、元胡以及薄荷各15 g;白芍、当归、茯苓、炒香附、前胡、苡仁以及制五灵脂各味药材12 g;另外再加入炙甘草6 g和9 g的橘络。将以上药材加水煎熬服用,服药方法则为1服/d,早晚2次分服共服用7 d,复诊后进行第2阶段治疗。

1.2.2第二阶段治疗方案在进行第一阶段治疗之后,利用药方中的柴胡进行疏肝,另外加以茯苓当归进行养脾养血以实现对患者身体机能和器官的调理和修复,在本次阶段中将主药方中的酸枣仁、薄荷、前胡、制五灵脂去掉,另外加入10 g焦三仙,依照上阶段的服用方法服用,共服7 d,之后复诊进行下阶段治疗。

1.2.3第三阶段治疗方案经过以上两个阶段的治疗,患者病情出现好转,为了巩固治疗效果和预防疾病的复发,再叮嘱患者坚持服用逍遥丸中成药,持续服用1周以达到更好的治疗效果。

1.3观察指标

该研究根据中医上的诊断方法将患者临床上症状的改善情况作为评价的标准,其中主要有胃脘部疼痛改善情况、脉象恢复情况、舌苔恢复情况。

1.4统计方法

采用SPSS15.0统计学软件对数据进行分析,计数资料用χ2检验,数据分析结果差异有统计学意义的标准为P<0.05。

2 结果

2.1患者经过治疗后的中医诊断病症改善情况

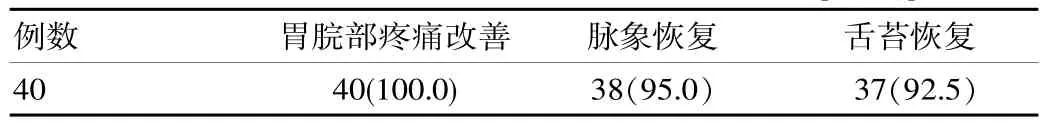

经过治疗后,大部分的患者病症得到很好的治疗,其中全部患者的胃脘部疼痛均消失,脉象恢复情况方面有95.0%的患者恢复正常,另外92.5%的患者舌苔恢复正常。具体治疗过程的效果可根据3个阶段来说明,在第一个治疗阶段结束后,患者的胃脘部疼痛得到了明显的减轻,大便由原来的紫黑色恢复正常,而舌恢复为淡红色,舌苔由原来的白色变为薄白色,脉向则为弦滑的表现。经过第二阶段的治疗后,患者再进行复诊后以上三项大部分患者基本恢复正常,特别是所有患者的胃脘部疼痛消失,通过第三阶段的巩固治疗后,患者1年后无病症的复发。

表1 治疗后患者经中医诊断后的病症改善情况[n(%)]

3 讨论

在中医理论中,将胃气作为人的根本,当人体的胃气不足或者脾胃损伤时会导致人体气机的匮乏,从而引发疾病危害患者的健康[3]。中医认为肝胆主人体一身的气机,对于脾胃、胆汁以及血液的储藏有着重要的意义,而当患者的肝气犯胃或者暴饮暴食均会破坏人体气机,从而导致脾胃虚弱进而引发疾病,但是对于久治不愈的脾胃病来说,情志不畅、心情郁闷是致病的主要原因,在治疗过程中也应当加之理气的药材[4]。

肝胆与脾胃有着不可分割的关系,无论在生理位置、生理功能和病理基础上都息息相关,对于人体的调节也有着互为补充、互相作用及相辅相成的效果。在生理位置上,传统的中医已经将脾胃视为中焦之处,而现代中医认为肝胆同样位于中焦;而在生理功能方面,肝胆和脾胃的作用主要体现在3个方面,第一,在疏泄及运化方面两者有着相辅相成的作用,肝脏主疏泄,可以对人体的气机起到有效的调节作用,对脾胃则起到协调其气机的升降,中医《读书随笔》中记载:脾,其性镇静,静则易郁,必借木气以疏之,故之用主于动是一木气也。肝木起到的疏泄作用,使得脾土得以运化而升清[5]。此外,肝脏还对胆汁有着疏通作用,这便使得从外界摄入的食物能够有效的被肠道分解和消化,营养可以得到充分的吸收。肝气对脾胃的滋养,使得脾气旺盛进而其气血生成能力运转正常,反过来对肝脏进行滋养,两者相辅相成,便无疾病的发生。第二,中医认为胆为中精之府,内存胆汁其为肝气所化,汇于胆泄于小肠。胆汁所具有的化物功能主要是因为其内相火,中医《医贯》记载:饮食入胃犹谷在釜中,非火不熟。其火便指胆汁作用,胆汁能充分的起到作用的前提是胆降,降是升的基础,胆升之后则脾胃从之,所以脾胃与胆之间有着紧密的联系[6]。第三,在人体的血液储存和产生方面,中医认为肝脏起到的是藏血功能,并对血液的血量进行相应的调节以适应人体的需要;而脾则起到了生血的功能,能够对血液起到统摄的作用,当脾气旺盛时,脾对于血液的统摄和管理作用便强势,肝脏功能的正常则会使得血液血量的供应和使用得以有序,两者的相互作用便能够有序的调节人体血液的正常运行。

另外,在病理方面肝胆和脾胃也有着紧密的联系和影响,并以两种方式得以表现,其一,在脾胃病人中,情志不畅是致病的重要原因,而由其也会引起木郁乘土的情况,具体是因为情志不畅导致肝脏的疏泄功能下降,使得人体气机出现滞郁的情况,脾气失衡进而造成两者的不和,出现胸闷叹气的临床症状。另外也可能会因为肝气侵犯胃部,使得胃气失衡而出现腹胀疼痛、反酸等临床症状。其二,木壅木郁,此症主要是由于患者暴饮暴食或者过度的劳累而损伤了脾气,导致脾气失衡而致木壅木郁[7]。而在对于脾胃病的治疗方法中,古代中医对于脾胃肝胆共治比较认同,并且现代临床上也有大量肝脾共治的药方。对于脾胃病的治疗还要根据患者自身疾病的特征来制定相应的治疗药方和方案才能有效的治愈该病。

该研究过程中,采用的逍遥散根据名医张海峰抑木扶土的理论而调配的中药药方,其中的主药方包括白术、酸枣仁、柴胡、元胡、薄荷、白芍、当归、茯苓、炒香附、前胡、苡仁、制五灵脂、炙甘草以及橘络药材,根据患者的病情而去除酸枣仁、薄荷、前胡、制五灵脂几味中药材而加入焦三仙对患者进行进一步的治疗和调理。在此药方中柴胡能够起到疏肝解郁的功效,有效的提高肝脏的疏泄功能,配以当归起到了养血储血的作用,另外药方中的茯苓、甘草以及白术又可以与当归相协调以对机体的气血起到调理的作用[8-10]。该药方中薄荷可以起到缓痛和祛湿的作用,对患有脾胃病的患者有着极高的治疗效果。经过我院的治疗,患者在第一治疗阶段结束后,其舌苔由白淡转薄白,大便则恢复正常,脉搏也由原来的沉玄转为弦滑;经过第二第三阶段的继续巩固治疗,使全部患者的胃脘部疼痛消失,而脉象和舌苔的恢复情况分别高达95.0%和92.5%,取得了显著的治疗效果。

综上所述,在中医理论中,脾胃的地位被定位于后天之本,是一切气血的来源,而造成脾胃不健的原因多数在于饮食方面的不注意或者患者自己心情不畅,而肝胆和脾胃无论在生理、病理还是功能作用等方面都有着紧密的联系,而从两者的关系上把握治疗的方法,制定相适应的药方和治疗方案对治疗该病有着重要的意义,另外认识肝胆与脾胃的关系,能够根据其指定正确的饮食方案,并顺应人体气机和各项功能来指定正确的生活方式,其对增强我国人民的身体健康水平有着重要的促进作用。

[参考文献]

[1]徐经世,郑勇飞,张国梁,等.“肝胆郁热,脾胃虚寒”病机理论发微[J].中医药临床杂志,2012,24(9):820-822.

[2]刘玉山.试论脾胃肠病虚实病机及其转变特点[J].中国伤残医学,2013,21(12):398.

[3]崔鹏,赵夜雨,周奇,等.脾胃病中西医治疗进展[J].辽宁中医药大学学报,2016,18(1):100-101.

[4]王锦,陈秀琴.浅述肝胆与脾胃的关系及肝脾同治[J].陕西中医,2012,33(2):203-204.

[5]谭高峰.李东垣《脾胃论》的学术思想[J].中国社区医师,2014,30(31):71-73.

[6]杜潇.李永成治疗脾胃病常用药对[J].河南中医,2016,36(1):32-33.

[7]于莹,黄茂,范焕芳.脾胃病多与肝胆有关小议[J].河北中医药学报,1997,12(2):27.

[8]陈芳,汪毅.中药药对配伍的现代研究认识[J].贵阳中医学院学报,2010,32(5):1-3.

[9]李胜伦,郭教礼,刘乐.脾胃与肝胆辨治的统一性探析[J].中医药学刊,2002,20(5):665-666.

[10]郑勇飞,张莉,李永攀,等.徐经世“肝胆郁热,脾胃虚寒”学术经验举要[J].中医药临床杂志,2012,24(8):699-700.

The Relationship Analysis Between the Spleen and Stomach Disease and Liver and Gallbladder

HAO Hui-min

The Second Affiliated Hospital of Nanyang Medical College,Digestive department,Nanyang,Henan Province,73000 China

[Abstract]The high incidence of modern cardiovascular and cerebrovascular disease,mental disease of the nervous system,metabolism diseases,digestive system diseases,such as,investigate its pathogenesis evolution of multiple and liver and spleen two injured. Therefore,it is of great theoretical and practical significance to study the relationship between spleen and stomach disease and liver and gallbladder,and to prevent and cure many kinds of diseases with high incidence of the disease. In this paper,through the theoretical and clinical application of the experience of a comprehensive summary and analysis,and focus on the following aspects of the in-depth discussion.

[Key words]Standard of living;Liver and spleen;Prevention and cure

收稿日期:(2015-10-09)

[作者简介]郝慧敏(1984.3-),女,河南南阳人,研究生,住院医师,研究方向:中医内科肝胆脾胃。

DOI:10.16659/j.cnki.1672-5654.2016.02.196

[中图分类号]R259

[文献标识码]A

[文章编号]1672-5654(2016)01(b)-196-03