“一带一路”概念下的文化传播与译介

2016-05-31王晨佳

王晨佳

内容提要 随着“一带一路”战略的提出、规划以及实施,一带一路概念下的文化传播亟待推进。本文首先从功能对等和归化异化的角度阐释了“一带一路”概念的译介动态,随后对中国文化元素直接进入国际语言的词汇进行了梳理,提出我们需要在新机遇下发扬中华民族文化。中国文化元素通过符号化进入国际语言词汇,是中国主动与国际话语体系接轨的途径之一。人文工作者应根据翻译的语言环境与文化背景,积极传播“一带一路”文化精神。

关键词 一带一路 功能对等 归化与异化问题 中国文化元素 文化传播

〔中图分类号〕G120;I05 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕0447-662X(2016)01-0029-06

习近平指出:“两千多年中西交往历史证明了——只要坚持团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢,不同种族、不同信仰、不同文化背景的国家完全可以共享和平,共同发展”。①文化交流是“一带一路”顺利推进的前提保障,是经济合作的基础。季羡林认为不同国家民族之间,只要有往来就有交流的需要,就需要翻译。否则,思想就无法沟通,文化就难以交流,人类社会就难以前进。②由此可见,“一带一路”下中国与他国之间的文化传播、译介,任重而道远。

一、“一带一路”概念的提出和译介

“一带一路”起初被译作“The Belt and Road Initiative”。2014年APEC会议期间,“一带一路”作为推广规划被正式提出,其翻译演进为“One Belt and One Road Project”,Project 的字面含义是项目、规划,表明“一带一路”已由倡议阶段发展至实施准备阶段。外媒对于“一带一路”的译法与国内又不尽相同:澳大利亚前总理陆克文建议在翻译时保留“Silk Road”这个历史感强,影响大,在东西方语言中都存在的词汇;加拿大《温哥华太阳报》则提出使用复兴古代的“丝绸之路”(a revival of the ancient “Silk Road”),这个说法既是传统意义上的古丝路,又有复兴式、现代的丝绸之路之意。③

“一带一路”的翻译,一直是翻译界热议和讨论的话题。有的学者认为沿用Belt and Road Initiative,缩写为BARI,特指意大利港口城市“巴立”,会产生歧义。将Belt and Road缩写为BAR,The Belt and Road缩写为“TBAR”,都存在指代不清的问题。OBOR(One Belt One Road)也有混淆含义,因为丝绸之路除了陆上丝绸之路、海上丝绸之路之外,还有草原丝绸之路。2015年5月傅莹在芝加哥大学演讲时,将“一带一路”译为“land and maritime Silk Road programs”,更加注重译入语境的交际功能,成为了公众认可度较高的版本。④翻译的目标是尽量使译入语的接受者与译入文本之间的关系和原文接受者与原文文本之间的关系趋同。Nida Eugine, Toward a Science of Translating, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.从功能对等理论角度来审视“一带一路”的英译,就是不断寻找该词汇在英语中的对等语(equivalence)。刘宓庆认为中文所属的汉藏语系和英文所属的拉丁语系本不同源,两者没有形态上的一致性,译者必须把意义推到前面。刘宓庆、方华文:《中西翻译文化对谈录》,《兰州大学学报》2006年第5期。“一带一路”最初的字对字的翻译体现了形式上统一,却未能达到最优交际。伴随“一带一路”概念的规划提出、落实、推广,这个概念的公众认知范围不断扩展,内涵也随之变化,作为译者很难用一成不变的标准去寻找其英语对等语。这就给译者提出了更高的要求——用动态对等的标准把握原文文本的动态语境变化,同时不断改进,越过文化差异造成的障碍,准确流畅地传递信息。文化工作者必须具备主动对外传播文化的意识,若仅从静态的文本出发,不持续挖掘“一带一路”这个概念的变化,就很难完成跨文化沟通,实现“一带一路”的文化传承和发扬。

进一步说,“一带一路”翻译的多样性充分体现了跨文化传播领域中归化(domestication)和异化(foreignization)的深层博弈。归化是指以读者的习惯和偏好为导向,减少读者对译语的陌生感。“异化”是指尽可能保留原文语言的“异域风情”,也就是鲁迅所说的“洋气”,由此目的语的表达规范和习惯常常会受到影响,让读者感到十分陌生,却是在传达原汁原味的原文风格。朱安博:《归化与异化:中国文学翻译研究的百年流变》,苏州大学2007年博士论文,第3、4页。具体到“一带一路”的翻译上,就造成了“直译”和“意译”的分野:“直译”就是字对字的翻译,最大程度上保留原文的风格,“异化”策略下的翻译方法就是直译。相反,“意译”就是语意的翻译,“归化”策略下的翻译方法就是意译。落脚到“一带一路”,One Belt One Road , Belt and Road的译法属于直译,而被普遍点赞的Land and maritime Silk Road programs和外媒的a revival of the ancient “Silk Road”属于意译。归化和异化策略在不同语境、不同场合需要灵活切换,彼此互补。2015年9月25日,国家发改委会同外交部、商务部统一“一带一路”的翻译:全称是“the Silk Road Economic Belt and the 21st-Century Maritime Silk Road”(丝绸之路经济带与21世纪海上丝绸之路);简称为“B&R,the Belt and Road”,即“一带一路”,也可以根据场合和时间灵活处置,比如追溯谈及“一带一路”的提出和倡议,可以沿用initiative。《“一带一路”的英文意思终于有了官方翻译》,http://www.jeixun.com/article/201509/100541.html.由此可见,“一带一路”本身在变化,由倡议变为规划,继而成为实施方案,其公众认可度也越来越高。译法经过直译-意译,最后转化为直译的B&R,体现了由异化到归化,又回到异化的的发展路径。长期以来,归化和异化一直是文化传播尤其是中国文化元素译介所面临的选择困境,尤其一带一路沿线各国的文化背景各不相同,在译介该词汇时一定要遵循沿线各国人民的认知规律,借鉴其英译的经验,灵活切换归化与异化策略,使“一带一路”获得最大程度的认可和接受。endprint

二、一带一路概念下中国文化元素的译介

1. 中华文化进入全球视野——从人物称谓的翻译谈起

中华民族文化在全新的历史时期是否能够顺利传承,并在一带一路的推进中发扬光大,是一带一路政策推行的重要条件。习近平在布鲁日欧洲大学演讲时指出:在春秋战国时期中国哲学思想领域就出现过百家争鸣、百花齐放的盛况。老子、孔子、孟子、墨子等思想家上究天文、下穷地理,广泛探讨人与人、人与社会、人与自然的真谛,提出了博大精深的思想体系。如果脱离了中国的历史、文化,脱离了中国人的精神世界,是难以正确认识中国的。《习近平在布鲁日欧洲学院演讲》,www.chinadaily.com.cn/language_tips /auvideo/2014/04/02/ content_17400253.htm.这段话为一带一路概念下的文化传播和译介提供了重要准确的语境来源和文化生态背景。

“孔子”的英译为Confucius,这个词是明朝传教士根据其发音——Kong Fuzi所译,《论语》被译为the Analects of Confucius,“儒教”的翻译为Confucianism。 而“孟子”的翻译为Mencius,“老子”的翻译也是音译——Lao-tzu(a Chinese philosopher in the Spring and Autumn Period)。《道德经》的翻译是“Tao Te Ching”,道教是“Taoism”。起初传教士翻译中国经典的目的是传播基督教,理雅格翻译中国的“四书五经”,前后历经20年,在这期间他对于孔孟学说的态度发生了巨大转变:一开始他坚信“中国的孔孟之道一定会和基督教义产生极大的冲突,中国人需要抛弃心目中的圣人孔子转而相信上帝”。随后通过整理、剖析、翻译孔子的中国传统儒家理论体系,理雅格承认“越了解孔子的观点和学说,我就越尊敬孔子,孔子学说对于中国人有着非常有益的影响,甚至对于基督教教徒也有十分重要的启发”。[意]利玛窦、[法]金尼阁:《利玛窦中国札记》,何高济等译,中华书局,1983年。这说明以中国文化元素为载体的中华文化通过英译进入西方视野,会对西方哲学思想体系产生了一定的冲击和影响。

类似的例子很多,如秦始皇的英译为Emperor Qin Shihuang,虽然拼音“始皇”(Shi Huang)字面很容易理解,但由于秦始皇统一六国,统一了文字、货币以及度量衡的工具,对于中华民族的发展意义重大。所以一直以来秦始皇的翻译还是部分保留其音译,并且通过添加注解来翻译:Emperor Qin Shihuang——The first Emperor of China。习近平的称谓,外媒常见译法为Xi Dada。外媒对“习大大”翻译有两种,音译为Xi Dada,意译则为Uncle Xi,字面翻译为Xi Bigbig(大大),意思就是习伯伯。《“习大大”的称呼有英文翻译啦!,Xi Bigbig?》,http://www.i21st.cn/article/translate/6357_1.html.从翻译的功能对等角度审视,显然Xi Bigbig完全无法体现“大大”二字原文透出的亲切和幽默的风格,令人不解其意。“Uncle”的说法又过于普通和直白,未能表明老百姓对于“大大”的尊敬。将习大大音译为Xi Dada,是典型的音译,并通过加脚注的方式进行说明和阐释,体现了对外文化传播的主动性和亲和性,“大大”的内涵一般有以下几点:一是由于习近平的家乡在陕西,很多陕西人尊称自己的父亲为大大,也就是爸爸的意思;二是安徽、河北、辽宁沈阳、甘肃天水,大大是对本族直系父辈的称呼;三是在湖南嘉禾县,安徽池州,山东泰安、临沂,山西吕梁、汾阳、阳泉、大同,以及内蒙古中南部方言中,大大是父亲的意思;四是扬州、镇江、泰州、徐州的方言里,“大大”是指父亲的哥哥。从方言整理看出“大大”要么指代直系亲属父亲,要么指代伯伯,都是对于本族父辈的敬称。另外,网络文学语言中的“大大”,经常用于指代知名小说的作者,字面说法从“大师”而来,有着高手和能人的意味,然而“大大”的称谓又比“大师”更接地气。

2. 中华文化核心概念译介

习近平在孔子诞辰2565周年儒家学说国际研讨会上提出:中国传统文化的核心内容,经历了几个历史阶段,从春秋战国时期百家争鸣、隋唐儒释道并立鼎盛发展、直至宋明的程朱理学。一路走来儒家思想保留了几个本质属性:首先儒家思想与其他学说不断碰撞、借鉴,彼此融合,和而不同,不断兼收并蓄;其次儒家文化思想内核是随着社会发展和经济进步而不断变化和更新的,由此具有长期的旺盛的生命力;最后儒家思想强调实用性,特别注重以文化人的教化功能,所谓“正心、修身、齐家、治国、平天下”,将个人、社会、国家的分层治理统一在一个思想框架之下,形成有机的管理体系,相互促进。《习近平在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会讲话》,2014年9月25日,http://www.gov.cn/xinwen/2014-09/24/content_2755836.htm.千年朝代更迭,儒家思想与释道并立、交融、形成贯穿整个中国历史的思想价值体系,夯实了中华民族特有的文化根基。在此很有必要对于以儒家和道家为代表的中华传统文化核心概念的译介进行一个梳理。

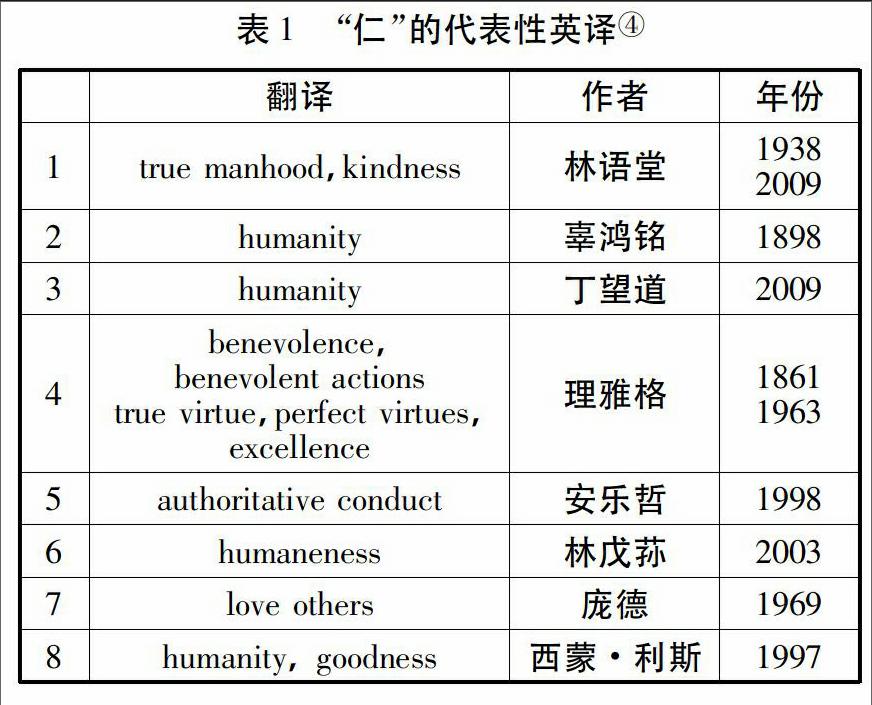

先来看儒家文化核心概念。一是“仁”的翻译,若将其译为benevolence,慈爱、仁爱,这个概念就被内化、心理化了,与儒家学说中的“仁”这个广义社会化的概念所暗含的意味是有所区别的。并且“仁”的含义在不同的语境下的翻译较为多样,比较有代表性的翻译见表1。

从上表可以看出,不同时代和不同国家的译者对于“仁”的理解不同,翻译各异。总之,“仁”是儒家思想的最高标准,位居儒家思想核心概念的第一位,“论语”对于“仁”有多种解阐,如“孝悌为仁之本”“仁、义、礼、智、信”“仁者爱人”“志士仁人”,等等都是“仁”的描述和阐释,其实现的方法就是“己欲立而立人,己欲达而达人,能近取譬,可谓仁之方”。由此可见,“仁”是一个综合的概念,翻译建议用音译加注解的方式:Ren——a collection of all virtues including benevolence goodness,kindness,love,humanity and generosity。②刘白玉、扈珺、刘夏青:《中国传统文化元素翻译策略探讨——以〈论语〉核心词“仁”英译为例》,《山东外语教学》2011年第1期。endprint

二是“君子”的翻译。与“仁”密切相关,在论语中对于“君子”也有诸多描述,作为道德典范的“君子”,满足于“仁人”的各项标准,“君子” 的英译有过superior man、gentleman、a true philosopher等,但是均没有表达出其文化涵义。如果使用音译加注解的方式翻译“君子“,就是Junzi——a collection of all virtues of a perfect man。②

三是“礼”的翻译,在林语堂中国文化系列丛书之孔子的智慧中,“礼”的翻译也是多样的:哲学意义中的 “礼”,是指整个社会范围内的规则和秩序,可译作the principle of social order;当适用到个人身上时则把它译为moral discipline(道德纪律);然而作为个人的礼貌和礼节时,又被译为propriety。就字面而言,狭义的“礼”,原意指典礼和仪式——ritual、ceremony。广义的 “礼” 是指很好的修养和礼貌,即good manners。林语堂:《在美编〈论语〉及其他》,拾遗集(下),《林语堂名著全集》(第18卷),东北师范大学出版社,1994年,第330页。

四是“中庸”,常见译法是mean,字面意为“平均的、平均值”,在林语堂笔下,“中庸”被灵活处理,在对于原文准确理解的基础上有the central of harmony, the central clue, the golden mean三种译法。Lin Yutang, The Wisdom of Confucius, New York: Random House, 1938,p.23、28.

接下来分析道家文化核心概念。“道”又该如何翻译?字面意思就是“道路”——the way。但早在百家争鸣时代,这个“道路”已产生了更多的含义,用以指代生活处事的原则和方法,即是the way of life。道家修炼终极目的是得道飞仙,在此“得道”就是掌握了长生不老的方法,也就是the Way of Immortal。对道的翻译选择同时包含了意译和音译两种方法,有时是the way,有时是the Tao。林语堂在《老子的智慧》一书中对于经典词句的“异化”式处理方法对于翻译中国传统文化元素很有借鉴意义,“道生一,一生二,二生三,三生万物”被译为:

Out of Tao, One is born,

Out of one, two,

Out of two, three

Out of three, the created universe.Lin Yutang, The Wisdom of Laotse, New York: Random House, 1948,p.130.

可以看出,这一段翻译以直译为主,从格式到语义,表达非常“中式”, 为了准确传达原文的风格和神韵,这些文中的重复用词在翻译中继续重复,译成英文的句式与原文一模一样。

《道德经》简洁精辟、句子的节奏感非常强。林语堂提出“最好的翻译是愚蠢的翻译”的论断,从准确忠实传达原文的角度出发,看似“愚蠢”,实则“智慧”,是一种大智若愚的翻译策略。林语堂翻译遵循的“中国腔调”,也就是对于中国传统文化精髓部分采取的专门翻译策略,让西方更加全面真实地了解中国。冯志强:《中国智慧的跨文化传播——林语堂英文著译研究》,华东师范大学出版社,2009年,第153页。英译汉中反对欧化,汉译英中主张汉化,实现真正的从中国语言到中国文化的传播。林语堂所主张的翻译态度是传播中国文化,弘扬民族精神。

传统中国文化的其他特色元素还包括风水(Fengshui,the ways to predict fate and luck in Chinese peoples life.In modem society, Fengshui was frequently used in architecture,interior design,the location of tomb etc张世忠:《华裔美国文学中中国传统文化元素的翻译:以〈喜福会〉为例》,广西大学出版社,2010年,第29页。)、功夫(Kong Ku, the Chinese Martial Arts)、阴阳(Yin and Yang)等,异化策略下的直译说法同样广为人知。

3. 一带一路同期中国特色元素的英文译写

随着中国国际影响力的不断提升,尝试用中文的词汇影响世界语言词汇,正是中国主动与国际话语体系接轨的途径,然而反观近年来进入英语词汇的中文词汇却呈现出另一种趋向。

一是以音译为代表的中国特色词汇:2013年初,中文热词“大妈”(Dama) 登上了《华尔街日报》;“土豪”(Tuhao)一词也被收入《牛津英语词典》中。翻译理论要求译者“对语言本身需要有敏锐的感知,对于母语和外语两个语种同时精通,更重要的是深入洞察、深刻了解原文和译入语言的两种文化背景”。廖七一:《当代英国翻译理论》,湖北教育出版社,2001年,第205页。而这种直接进入英语语言的音译词似乎逾越了翻译的种种技巧。究其本质,大妈是以在海外投资、置业、买金,出手豪放留给世界各国人民以深刻的印象;土豪的出名是在其大手笔消费奢侈品和支付豪宅豪车时。威尔斯认为衡量译者翻译是否成功,取决于译者对原文的理解,以及对译文的表达双重能力,具备两种能力要求深度把握原文和译文在意义、风格方面的相似性,原文和译文在社会文化方面的差异度。Wilss W., Knowledge and Skills in Translator Behavior, Amsterdam Philadelphia: John Benjamin Publishing company, 1996.应该说这种一掷千金的行为属于一种非正常的现象,当这种非常态现象反复出现的时候,由于缺乏这些词汇在译入语里的类似场景和文化共同点,找不到相应的对等语,唯有“Dama,Tuhao”才能充分体现其中文内涵。假如意译为“the very rich women & men”,其效果是要大打折扣的。endprint

二是颇具中国特色的流行语,随着民众文化自觉意识的复苏而出现的许多相对准确的跨文化翻译,比如央视英语网将“海外中国消费者”译为Chinsumer,并非Chinese Consumer,就是在国外疯狂购物的中国人。在城镇化发展中离开家乡常年居住在城乡结合地区的蚁族,antizen,就是ant +citizen的合成词。这些词汇通过加工组合,其翻译对于外国读者而言可以做到自如传神的表达。《中国日报》英文版有一篇文章专门介绍这些中国特色词汇的翻译,标题就是Are You Chinsumer or Antizen?中国式消费者还是蚁族,你是哪一个?

三是有中国特色的专属词汇通过意译加注释的方式来呈现,比如农民工(migrant worker,who leave their families without registered Hukou thus lack of corresponding education welfare& medical insurance)、铁饭碗(iron rice bowl, the very stable job usually provided by the government)、楼脆脆 (Lou Cuicui, which means fragile building, originated an unfinished building collapsed in Shanghai)。“躲猫猫”在《汉英大词典》里被译为“hide-and-seek”,回译为捉迷藏,但是“躲猫猫”的真正含义也只有了解原发事件的读者才能看得懂,单看“hide and seek”是无法解读出暗含的有意躲避、推卸责任的意味。因此被进一步改进为 Chinese hide and seek, which means not take ones own responsibility deliberately。

综上,从古代的孔子、老子、秦始皇,到今天的习大大;从中国传统文化特色的儒教、道教、君子、仁人到今天的土豪、大妈、中国消费者、蚁族等,这些词汇已经成功地进入国际语言词汇,然而是否每一条词汇的直接进入都能体现中国梦背景下的文化传播目标,实现一带一路推进过程中文化传播和沟通先行的历史使命?这种中国特色的浮躁也驱使了许多词汇在目的语文化背景缺失的情况下简单生硬地进入英语体系。裴等华认为目标语言使用者的文化认同是中国文化因子外译过程的重要前提和基础。裴等华:《中国文化因子外译过程及其影响因素探析——基于“文化认同机制假说”的讨论》,《外语教学》2014年第4期。文化认同是一个长期演进的过程,“土豪”“大妈”这一类词汇很快会被淘汰。随着中国社会的发展和变迁,相信“铁饭碗、蚁族、农民工、楼脆脆、APEC蓝”这一类折射中国转型期的词汇也终将归于历史。因此,在一带一路全新的历史时期,唯有建立在文化认同基础上的中国文化核心元素才能留存下来,发扬光大。

三、一带一路概念下中华文化传播

1. 深入挖掘传统文化,主动接轨国际话语体系

古丝路的精神内核在于其包容的开放精神和平等胸怀,大国崛起背景下中国文化元素语言符号进入世界语言词汇,正是中国主动与国际话语体系接轨的重要一步。习近平在演讲中重申中国的古老文化文明溯源以及如何和世界接轨,指出诸子百家时期的许多理念——仁、义、礼、智、信等至今仍然深深影响着中国人的思维,引导中国人的为人处事。仁者爱人、中庸之道、道法自然、自强不息等理念,对于中国乃至世界有着深远的影响。Nida Eugine, Toward a Science of Translating, Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press, 2004.在中国文化精神理性回归,对外文化传播源头地位确立的时代,中国文化元素的译介,需要不断适应新的历史阶段,与时俱进。在全球化全速推进的今天,西方文化自我中心的传播方式负面影响越来愈大,欧美主流价值观在全球日渐水土不服,越来越多的有识之士将眼光投向了东方,从东方传统文化中获取新的灵感。上世纪末几十位诺贝尔奖获得者在巴黎会议上发表观点,指出人类想要在21世纪更好地生活,就必须回首2500年前,从孔子思想中汲取营养。Greel H.G., Confucius and Chinese Way, New York: Harper Press, 1960,p.5.

翻译对于促进人类文化的交流,其作用是不可忽视的。在中国历史上,传教士翻译“论语”中“天、道、命、圣人、小人”是按照西方基督教思维进行的意译:heaven、the way、fate、Saint,sinner,借基督教体系中的天国、向神之路、圣徒(基督教正式追封)以及原罪的概念以诠释论语的东方思想体系。然而随着翻译的推进和深入,东学西渐,儒学的传播对西方思想界的启蒙运动造成了一定影响:康德、黑格尔、罗素、孟德斯鸠等都从儒家理论中汲取营养。刘白玉、扈珺、刘夏青:《中国传统文化元素翻译策略探讨——以〈论语〉核心词“仁”英译为例》,《山东外语教学》2011年第1期。中国传统文化专有词汇直接进入其他语言词汇,从古至今不胜枚举,如老子、孔子、孟子,忽必烈、习大大等。“仁、义、礼、智、信”这样体现传统文化精髓的元素完全可以直接进入英语、甚至一带一路各国语言,成为中国元素的特定符号。“归化”和“异化”的冲突与调和,不仅体现了直译和意译的方法,更关系到身份认同(culture identity)在不同文化体系下的分野,以及弱势文化与强势文化的碰撞,甚至是中西方文化、一带一路下的利益相关者之间的又一次交锋。中国正在积极寻求塑造国际形象,“一带一路”的提出与实施意味着中国主动靠近,力图接轨国际话语体系。中国国际影响力的提升也决定了中国已经并且将要用自己的话语影响国际话语体系,争取国际话语权。那么作为文化传播者,势必要在“归化和异化”的博弈中审时度势,游刃有余,主动传播“一带一路”概念下的中华五千年灿烂文化精神,这不仅是可以实现的,而且是应当的。endprint

2. 传播译介的路径建议

首先,文化传播者在深入挖掘中国传统文化的基础上,需要充分领悟“和而不同”“中庸之道”的翻译艺术。“君子和而不同,小人同而不和”,“和”是一个非常深奥的概念,是指有差别的、多样性的统一,在文化传播和思想碰撞的过程中,冲突和偏差是不可避免的,一味将自己的观点和看法强加于别人之上,是一种文化霸权主义的体现。在跨文化传播过程中,一带一路沿线各国、各地区不同的宗教信仰、多种价值体系多元并存,文化强势国家更需要进行“文化自觉”的自省,在矛盾和碰撞的基础之上,通过交流、讨论、磋商达到求同存异,共同发展。中庸之道并不是没有原则,一团和气,而是不偏不倚、公正公平。文化的形成本身是一个漫长而循序渐进的过程,而文化的传播以及翻译同样是一个渐进式的历史过程,在求同存异的求索之路上进行取舍,这也符合“中庸之道”的内在机理。

其次,根据译入语语境主动发现文化差异、灵活处理。不论是从“英语中心体系下的”反文化霸权,还是强势文化译入弱势文化的反文化侵略,翻译总是充当着不同文化间的沟通者和调和者,不论是向读者靠拢的“归化”,还是向原文靠拢的“异化”,并没有统一的原则,只有在特定语境下更为合适贴切的表达。不同文化体系碰撞定然会产生差异和冲突,译者不但要接受这些差异和冲突,更需要主动去寻找文化差异,才能克服不同文化产生的交流障碍,更好地表情达意。

最后,对于中国特色浓厚的词汇建议以“异化”为主,用“中式腔调”处理特色鲜明的文化元素翻译。具体可采用音译加注解的方式,比如“观音”(Kuanyin,Goddess of Mercy by her longer title,the Great Spirit of Great kindness and Great Mercy,savings the Afflicted and Distressed)、“聘礼”(Usually given months before wedding by the bridegrooms family for the brides family to buy her trousseace with,apart from the actual dresses);或者以直接音译的方式,比如“叩头(Kowtow)”“拜堂(Baitang)”等。而对于非典型中国元素的处理,则建议采用“归化” 策略,尽量以读者最为习惯的方式传达信息,以便最广范围内读者的接受和理解。

总而言之,译者需要灵活调整“向读者靠拢”和“向原文靠拢”的关系,在不同文化价值体系环境中不断碰撞、沟通、对话,形成文化体系间的和谐并存、良性互动,乘丝路之风,共同推进人类文明的进步。

作者单位:西北大学外国语学院

责任编辑:魏策策endprint