新闻与艺术的再纠结

2016-05-30陈奇军

陈奇军

2015年11月20日以来,全世界的摄影相关媒体纷纷以各种醒目标题转载或评述一条关于路透社的消息—《路透社封杀RAW》《路透社禁止自由记者采用RAW调整的照片》《路透社今后只接受相机自出的JPEG照片》……

至于“拒绝RAW”的理由,路透社的解释主要有两点:一是为了加快新闻照片的发稿流程,二是 RAW 文件会让那些无拘无束的自由摄影记者做太多“艺术”加工。不过业内人士都心知肚明,路透社此举的目的不在于前者,而是为了应对近些年问题频出的新闻照片“美容”现象,因为路透社发言人同时还指出:“我们的目标不是用艺术的角度来诠释新闻。”

我们需要“电影海报”般的新闻照吗—《加沙葬礼》Ps事件回顾

“路透社封杀RAW”一事,自然会让人想起曾经在2013年被热炒了一年多的著名新闻照片《加沙葬礼》。这幅新闻照片的知名度更多来自于各方人士对其“艺术”加工合理性的争论,而不仅在于它当年囊括了第56届世界新闻摄影比赛(即“荷赛”,英文简称WPP) “突发新闻类一等奖”及“年度照片奖”两项重要大奖。尽管这件事情已经过去了近三年时间,但笔者相信,路透社的新规与《加沙葬礼》的争议有着密切的因果关系。让我们回顾一下“《加沙葬礼》Ps事件”。

瑞典摄影记者保罗·汉森(Paul Hansen)拍摄的这幅《加沙葬礼》于2013年2月14日“荷赛”获奖后曾经广受好评。“荷赛”当年的评审团主席圣地亚哥·莱昂(Santiago Lyon)这样评价:“今年‘荷赛评选工作终于结束了,最终来自瑞典摄影师保罗·汉森的作品《加沙葬礼》从参赛的10万多张照片中脱颖而出,赢得年度照片奖。我们之所以选择这张照片,是因为它实在太精彩了。这张照片拍摄于加沙的一个小巷子里,男人们手抱着被裹尸布包裹着的幼小尸体。孩子幼小的尸体与男人们愤怒、悲伤的表情结合,与观赏者内心产生了共鸣,从而使得照片更具有张力。加沙因为以色列和巴勒斯坦的战争,成为2012年最受关注的地区之一。因为这场战争,许多当地无辜的百姓丧生。这张照片正是对这场战事的最好总结。”(引自中国摄影家协会网)

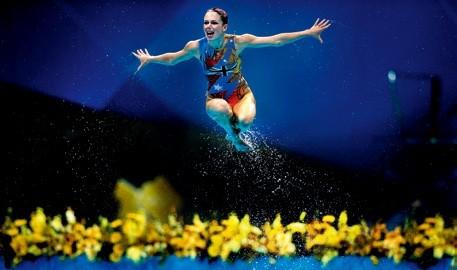

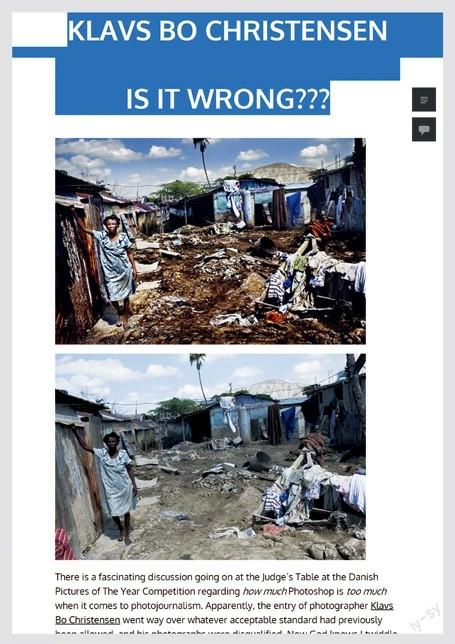

但是,《加沙葬礼》获奖5天后就遭到质疑。首先对这幅作品进行发难的,是著名照片上传网站PhotoShelter的首席执行官阿兰(Allen Murabayashi)。阿兰在2013年2月19日发表了一篇题为《为什么“荷赛”的获奖新闻照片像电影海报?》的文章,除了保罗·汉森的《加沙葬礼》外,他还列举了阿尔伯特(Micah Albert)的《坐在垃圾场的女人》以及中国摄影记者魏征的《花样游泳运动员》这两张也颇具美感的第56届“荷赛”获奖作品。

阿兰认为,《加沙葬礼》照片上的一些面孔看上去太“亮”了,整个光线效果完美到就像经过人为布置的灯光那样。

关于阿尔伯特的《坐在垃圾场的女人》,阿兰的看法是:我虽然不是一名摄影记者,但也到过世界上很多地方,我从来没有见过环境因素能让画面的色调变成如此这般,这一定是故意使用不正确的白平衡或者其他什么“艺术滤镜”造成的结果。

阿兰认为,《花样游泳运动员》的作者为了突出“艺术性”,而使用长焦镜头的大光圈过分夸张了前景,以至于对运动员的表现反而退居其次。

我们到底是需要像“电影海报”一样的美感新闻照,还是需要尽最大可能还原事实的新闻照?”阿兰认为这是一个重要问题,因为它涉及到我们对新闻照片的价值判断。

数码摄影时代才仅仅过了十年左右时间,现在任何人都可以轻松利用Photoshop甚至相机本身的“艺术”手段让照片变得更加“出色”,Instagram以及各种各样的应用程序会让摄影更有“个性”。在这种情况下,新闻摄影就可以改变了吗?阿兰坚决认为,新闻摄影应该区别于其他的摄影形式,不应该改变一贯的立场。

阿兰还探讨了新闻照片的后期Ps调整与“相机直出”等问题,他认为“过度修饰,让我们面临着诚信危机……Photoshop才伴随我们走过十余年的路程,但是我们在这条路上的确走得太远了”。阿兰建议,像“荷赛”这种高级别的摄影活动应当要求参赛者提供“相机直出”的原始影像文件,以便让鉴定专家和公众了解其是否夸张与做假。

《加沙葬礼》涉嫌“做假”一事也引起了很多图像鉴定专家的兴趣。著名的Hackerfactor(黑客因子)创办者尼尔(Dr.Neal Krawetz)还利用专业软件FotoForensics分析了《加沙葬礼》这张参赛照片的元数据,并解析出这张照片在Photoshop中的每一个“历史记录”。分析显示:这张照片使用佳能EOS 5D Mark Ⅲ拍摄于2012年11月20日上午9点39分38秒;2012年11月20日17点19分09秒(以及2013年1月4日),这个RAW文件两度经过Adobe Photoshop Camera Raw 7.1打开并转换,再经过3个图层的局部处理和图层合并;最终由TIFF格式转换成 JPEG格式后保存在磁盘里。从时间点来看,最终的照片是在当年的“荷赛”截稿日之前(2013年1月17日)调整的—很显然这是专门为了参赛而制作的照片。

尼尔指出,作者利用图层等工具对局部进行了锐化和光影效果的加强处理等,以至于光影效果颇有戏剧性,作为新闻照片这显然很不正常。

保罗·汉森面对质疑显得一脸的无奈,他表示自己没有错,他在后期对RAW文件的调整符合“行业规范”。而对于尼尔等人的质疑,“荷赛”官方也不得不让保罗·汉森送来《加沙葬礼》的原始RAW文件,并请来几位图像鉴定专家进行对比分析。

作为鉴定专家之一的爱德华·德·锦(Eduard de Kam)鉴定后表示,最终的照片并没有“移动像素”(中国摄影家协会主办的“金像奖”和“国展”中的纪录类作品,鉴定作品是否违规的最重要依据也是“是否移动像素”)。不过,爱德华·德·锦还表示,这幅作品的后期调整幅度也确实较大,这正是其光影效果非同寻常的原因。

“荷赛”官方最终支持了爱德华·德·锦以及计算机科学家哈尼·法里德(Hany Farid)的鉴定结论,即《加沙葬礼》在后期调整时并没有“移动像素”:“作者并非是为了隐瞒什么,也无任何遮蔽事实的行为,仅仅是对照片进行了适当润色,他所做的事情都是传统暗房里被允许的,这完全符合目前行业内公认的标准。”“荷赛”官方的依据是什么呢?让我们来看看“荷赛”参赛规则,其中第15条是这样规定的:“不可修改图片内容。只允许进行符合当前行业标准的润饰。评判委员会是这些标准的最终评判人,可酌情要求查看照相机记录的未经润饰文件或未经调色底片或正片的扫描文件。”

对于“荷赛”官方的表态,尼尔表讥讽道:“‘荷赛主办方都认可这种对图片的修改方式,那倒也真的不错!”

后来又有人翻出了《加沙葬礼》首发的照片,也就是瑞典《每日新闻》(Dagens Nyheter)于2012年11月21日当天的报纸头版,并指出“荷赛”上的照片与《每日新闻》上的照片色调明显不同。《每日新闻》上的《加沙葬礼》偏暖,而“荷赛”上的《加沙葬礼》则偏向了冷调(见134页)。分析人士认为:这应该是保罗·汉森后来觉得最初调整的色调不符合葬礼当时的悲凉气氛,在参加“荷赛”时又做出了“更正”。

HDR技术是否适用于新闻摄影?

尽管也有不少好事者通过对比分析《加沙葬礼》的RAW和JPEG文件,找到了一些“移动像素”疑点,但是正反双方权威专家们的判断还是一致的,即这张照片没有越过“移动像素”的底线。那么,剩下的问题就是HDR等后期加工问题了。

将一个RAW文件用多个图层处理,实际在非纪录类摄影中经常采用。这样做的主要目的,一是方便对局部进行精细加工,另外是让照片实现HDR效果(High-Dynamic Range,简称HDR,胶片时代称为“宽容度”)。在传统的胶片摄影时代几乎不存在什么争议,胶片摄影的高宽容度实施顶多就是安塞尔·亚当斯(Ansel Adams)的“区域曝光法”—拍摄时利用分区来确定最合适的曝光,再通过后期显影、遮挡等技术尽量还原出更大宽容度的照片,目的是让高光和低光部位都能看出细节。不过,亚当斯的技术再高明,他创作的照片宽容度也超不出胶片和相纸的极限,即11级的EV值,但人眼所见的动态范围约相当于14级EV值,这是亚当斯们的黑白照片所无法企及的。

别说胶片和相纸,就是当今最高端数码相机感光元件的动态范围也满足不了人眼的需求。不过,数码摄影有一种弥补方案,这就是HDR技术。当前获取HDR照片主要有两种途径:一种是通过包围曝光拍摄多张照片,让相机自动合成或利用Photoshop等软件的自动HDR技术合成,通过这种技术得到的动态范围甚至能远超14级EV值的人眼所见,这一种是真正的HDR技术;另外一种HDR技术就像保罗·汉森的《加沙葬礼》所做的:将一个RAW文件解出若干个不同曝光的图层,再把这些单独加工处理的图层合并成一张照片,这种方案实际是“伪HDR”,因为它所获得的动态范围不会超过相机感光元件的动态范围(通常最大也为11级EV值)。不过“伪HDR”就像亚当斯的区域曝光法一样,能尽量让照片接近人类肉眼所见的动态范围。比如《加沙葬礼》照片中,最亮的蓝色天空部位和最暗的阴影部位都有可见细节(人眼一定能看到),这就是“伪HDR”的作用,否则我们只能看到天空“死白”、阴影“死黑”的照片了。

问题来了,亚当斯的区域曝光法当年只是用于静态的风景摄影领域,而无法在动态的新闻摄影中实施,因此没有引起争议;而数码摄影的HDR技术则完全是另外一回事,特别是“伪HDR”技术,它可以轻松在新闻摄影中实现。因此,各种意见和建议接踵而至。

对于《加沙葬礼》照片的HDR技术处理,法国知名博客作家甘瑟特(Andr Gunthert)持否定态度:“摄影师的调色似乎是在把一张抓拍照片变成绘画,其结果当然很令人震惊。”而青岛农业大学教授郭建良的观点则与之相反,他在《新闻摄影“Ps”的底线》中谈到:“经过这样的后期调整,新闻信息的传递更准确、更具现场真实性。这得从摄影一个比较专业的术语‘宽容度说起。所谓宽容度,是指感光材料对光线明暗反差的容纳程度。超过了‘宽容度,无论是过亮的部分还是过暗的地方,都无法清晰地展现事物细节。而目前,所有用于摄影的感光材料的宽容度,都小于人眼的宽容度,尤其是数码相机的感光材料CCD等。在拍照之前确定曝光量时,常常出现这样的情况:照顾了高光区域的曝光,阴影部分就会由于曝光不足而丢失一些细节,变成死黑一片;而照顾了阴影部分的细节,高光区域又会由于曝光过度而失去层次,变得一片惨白。‘HDR技术是目前数码相机感光材料宽容度无法达到人眼宽容度的一种补救技术。《纽约时报》对新闻照片后期加工的规定中有这样的话:‘对色彩和反差的调整,必须在一定限度内进行,目的是为了更准确地还原现场信息。汉森的后期调整正是出于这个目的。”

规章制度难道是刻舟求剑?

让我们把视线转到国内。在数码摄影时代之初,中国就出现过许许多多的“Ps风波”,只不过有些属于欺骗甚至是犯罪行为,如众人皆知的“刘羚羊”和“周老虎”事件,而另外一些并非严重到违法犯罪的程度,只不过是对新闻纪实类摄影的规则和职业道德提出了挑战,如各种纪录类影事中的“移花接木”行为。

几经“锤炼”之后,各类摄影赛事中的“裁判员”和“运动员”也成熟了许多,双方基本达成了共识,这就是新闻纪实类摄影的Ps底线是“不能移动像素”。然而,对于此类照片的“美容”问题还是看法不一,包括“荷赛”在内的机构只能提出一些模糊的要求,其中出现概率最大的就是“适度”二字。有人认为,这一“适度”不要紧,麻烦反而更大了,到底“适”到什么“度”才算“适度”呢?看来,只有评委来掌握了。

让我们看一看中国摄影家协会等机构对新闻纪实类摄影活动的要求。

这是中国摄影家协会“全国摄影艺术展览”和“中国摄影金像奖”征稿启事的相关内容:“纪录类:纪录类摄影作品除构图剪切外不得对原始画面的影像内容进行增加或删减。在后期制作中,对影调和色彩等视觉效果的调整须为适度,以不违背拍摄对象客观真实属性为原则。彩色可以整体(不可局部)转变为黑白或单色。提示要求: 纪录类入选作者有义务向主办方证明其作品的真实性,须在规定的时间内向主办方提供入选作品原始影像(原始数据文件或底片)。原始数据文件指直接从相机或数码后背中导出的、未经任何软件处理的、含有拍摄机型、拍摄时间、相关参数等完整原始数据的文件。凡不能够按照要求在规定时间内(7天)提供合格原始影像文件的纪录类入选作品,将丧失其入选资格。”

即便是对于艺术摄影中的直接呈现组,“国展”和“金像奖”也提出了类似纪录类摄影的要求:“作品必须是对客观场景的真实反映,除可以对原始影像画面进行剪裁外,不得对画面内容进行增加或删减;彩色照片可以整体转变为黑白照片,但不可对色彩进行局部转变;可以对影调和色彩等进行适度调整,以不违背拍摄对象客观属性为准。”

王瑞先生曾经在《数码影像之一刀两刃》(《中国摄影》2015年第9期)一文中指出,各种Ps争议以及各种摄影活动的规章制度属于“刻舟求剑”。但笔者不完全同意这种观点,就像一个国家一样,尽管大多数人不犯法,国家还是要出台法律的。不过,对于规范国民的基本行为,主要依靠的是道德而不是法律,摄影行为也应如此。我们总不能让图像鉴定师对所有的照片都放大到“像素级”来检验,那样的话,图像鉴定师们的视网膜非得累脱落不可。更何况,现在的数码相机已经可以绕开后期软件,可以直接在相机上进行Ps;而将来的数码相机在机内Ps方面肯定更加聪明,早晚会“只有你想不到,没有它做不到!”

JPEG绝不是“贞操锁”

尽管各种摄影活动特别是新闻纪实类的摄影活动都对照片的调整加工有明确规定,但是,数码摄影技术日新月异,各种规章制度总是滞后于技术进步。比如,路透社规定只接受自由摄影记者“相机直出”的JPEG照片(其他各种赛事活动也认可“相机直出”的JPEG文件与RAW文件具有同等的“原始数据文件”作用)。但对于图像鉴定师来说,鉴别JPEG文件是否做过手脚要比鉴别RAW困难许多。曾经参与过中国摄影家协会重要大展数码影像鉴定工作的图像技术专家高函就表示:将RAW文件作为比对物相对容易,因为RAW只是原始数据包,它不会给做假者留有任何机会。但是对JPEG格式的“原始数据文件”就不同了,假如有人将做过手脚的JPEG文件拿来冒充“相机直出”的“原始数据文件”,图像鉴定师会头疼得多。高函还介绍说:对于JPEG文件的鉴别,图像鉴定师一般采用是将图像放大到“像素级”比对的方式,仔细分析可疑区域的像素过渡效果,一般情况下还是能发现些蛛丝马迹的,但对于Ps高手的“作品”来说,可真的不好说了。

一些专业软件可以分析出JPEG文件在后期处理时留下的痕迹,就像尼尔对《加沙葬礼》的JPEG文件XMP信息分析一样,也就是说,JPEG文件只要经过Photoshop等后期软件处理,都会留下“历史记录”。然而,道高一尺,魔高一丈,现在的智能手机和新型数码相机都能在机内Ps了。左侧对比图为松下G7相机“直出”的JPEG图像以及在相机上做过手脚的图像—该图像自动生成一个新文件,其属性和文件名形式也与“相机直出”的完全一样。假如拿着这张没有经过Photoshop等软件调整的图像参加新闻纪实类摄影活动,谁能证明它是一张做假的照片呢?

话又说回来,即便将来有高人发明了鉴别各种图像做假的妙招,让假照片几乎无处藏身,但总会存在“真实的谎言”。

各种机构都规定,新闻纪实类照片只能对整个画面的色相、明度、饱和度及色彩平衡之类的选项进行“适度”调整,也不允许使用照相机内置的效果滤镜,但是,JPEG的“照片风格”呢?白平衡设置呢?一个“错误的”白平衡设置不仅能让JPEG照片与实际情况大相径庭,甚至可以“颠倒是非”。倘若自由摄影记者将这种“相机直出”的JPEG照片送到了路透社的编辑面前,该如何鉴定其影调的真实性呢?

2015年11月23日,《南都周刊》微信公众号有一篇《路透社判了RAW死刑,直出JPEG就是贞操锁?》的文章,作者“感光度”说:“其实不仅仅是路透社,全球大的新闻机构都对假照片问题心有戚戚,路透社、美联社、法新社这样的巨头更是多次中枪焦头烂额,对于新闻而言,真实性是‘贞操,失掉了信誉就离关门不远了。客观真实性作为价值观本身没有多少讨论的余地,但技术操作层面的问题则层出不穷,新闻摄影在此问题上面临的质疑尤甚。但是千万不要以为机内JPEG就是绝对保真,君不见多少被导演摆布出来‘新闻照片在技术上无懈可击。”

新闻照片的视觉真实与视觉美感

至于那些作奸犯科或道德沦丧者如何处置,早有定论,更多的麻烦来自“人民内部矛盾”,因为多数“艺术性”新闻照片的作者并非为了投机取巧,既不犯法,也无道德问题,这只涉及他们到对新闻照片的价值判断问题。

作为一名新闻摄影师的工作出发点,是应该尽最大可能还原视觉真实,还是让照片“适当”增加些视觉美感?这的确是个问题,因为大部分争议来自于此。中国经济早就从卖方市场转变成了买方市场,而新闻照片也是一种商品,倘若新闻照片的生产者站在消费者的角度来考量自己的工作,而不是沽名钓誉,上述问题自然不难回答。尽管工作中会受到各种客观因素的制约,但只要新闻摄影师在主观上尽最大可能还原视觉真实就够了,因为没有到过新闻现场的那些受众们更愿意了解的是事实真相,而不是被照片的“艺术性”所感染—那属于艺术摄影的范畴,用不着新闻摄影多管闲事。

说到新闻摄影与艺术摄影,让笔者联想起萨尔加多(Sebastiao Salgado)的《创世纪》。尽管萨尔加多一直不认为自己是新闻报道摄影师,并否认自己是艺术家,也尽管他的《创世纪》不属于普通意义上的新闻照片,但是这位摄影大腕儿还是遭到了业内批评。江融在《不是上帝,而是天使—从萨尔加多作品引起的争议谈起》(《中国摄影》2015年第4期)一文中这样评价:“新闻报道摄影第一要素是要尽可能客观真实地报道新闻事件及其背后的故事,而构图和光效等唯美的要素则处于相对次要的地位。但是,萨氏却对新闻事件进行‘美容,尤其是对大饥荒、流行病和灭绝种族等天灾人祸的事件,他仍然将追求美感放在了寻找真相的前面。他的作品总是给人以视觉上的强烈美感,而淡化了揭示新闻故事背后的原因。”

“艺术性”的新闻照片在中国更是有着“光荣”传统,即便在胶片摄影的传统“暗房”时代,摄影人中都不乏后期高手—众所周知,这要比以Photoshop为代表的“明室”操作难上百倍。当然,这些照片的“艺术加工”主要是出于宣传的需要。自从20世纪80年代以后,越来越多的国人逐渐了解了新闻摄影与宣传摄影的区别,但很多人对新闻摄影与艺术摄影的界限以及二者不同的价值取向,一直模棱两可。

最后,我们再来看看那些过度“美容”的新闻照片,它们不仅在新闻摄影界备受质疑,在艺术领域更不沾边,因为作为当代艺术的摄影早就与“美”绝缘。王受之教授在《世界当代艺术史》一书中这样评价当前的艺术:“现代艺术在1900年前后开始发轫,一发不可收拾,形成了与以往三千年的西方艺术完全不同的艺术观念、思维和形式,艺术发生了翻天覆地的变化。艺术的写实性、唯美性、叙述性和传统的美学观点被全部推翻,艺术的非写实性、反唯美性、非叙述性已经是有目共睹的当前艺术的主流内容……艺术早已经不是‘唯美之术,而是更加个人化、观念化的活动。”

新闻纪实类数字照片技术规范

2013年5月,中国摄影家协会与中国新闻摄影学会联合推出了《新闻纪实类数字照片技术规范》,对数字影像的后期处理问题是这样表述的:

一、使用图像软件处理照片,不允许对原始图像做影响照片真实属性的调整和润饰。

二、不允许对画面构成元素进行添加、移动、去除(去除图像传感器及镜头污点除外)。

三、允许剪裁画面和调整水平线,但不允许因此导致图像对客观事实的曲解。

四、允许对整体影调及局部影调进行适度调整,但不允许破坏原始影像的基调与氛围。

五、允许对整个画面的色相、明度、饱和度及色彩平衡进行适度调整,但不允许破坏原始影像的基本色调。

六、不允许使用照相机内置的效果滤镜程序功能。

七、原则上不允许多次曝光拍摄,特殊情况下使用多次曝光的,应注明“多次曝光照片”。

八、允许将彩色照片整体转化成黑白或单色,不允许做局部黑白或单色调整。

九、不允许对照片画面进行拉伸、压缩、翻转。

十、胶片照片转化为数字照片,需保留原底片以作为该影像真实性的最终证据。

十一、视频截图作品视为摄影作品,需保留原始视频以作为该影像真实性的最终证据。

十二、必须保留数字影像的原始文件,以作为该影像真实性的最终证据。