走出大峡谷

2016-05-30徐天祥

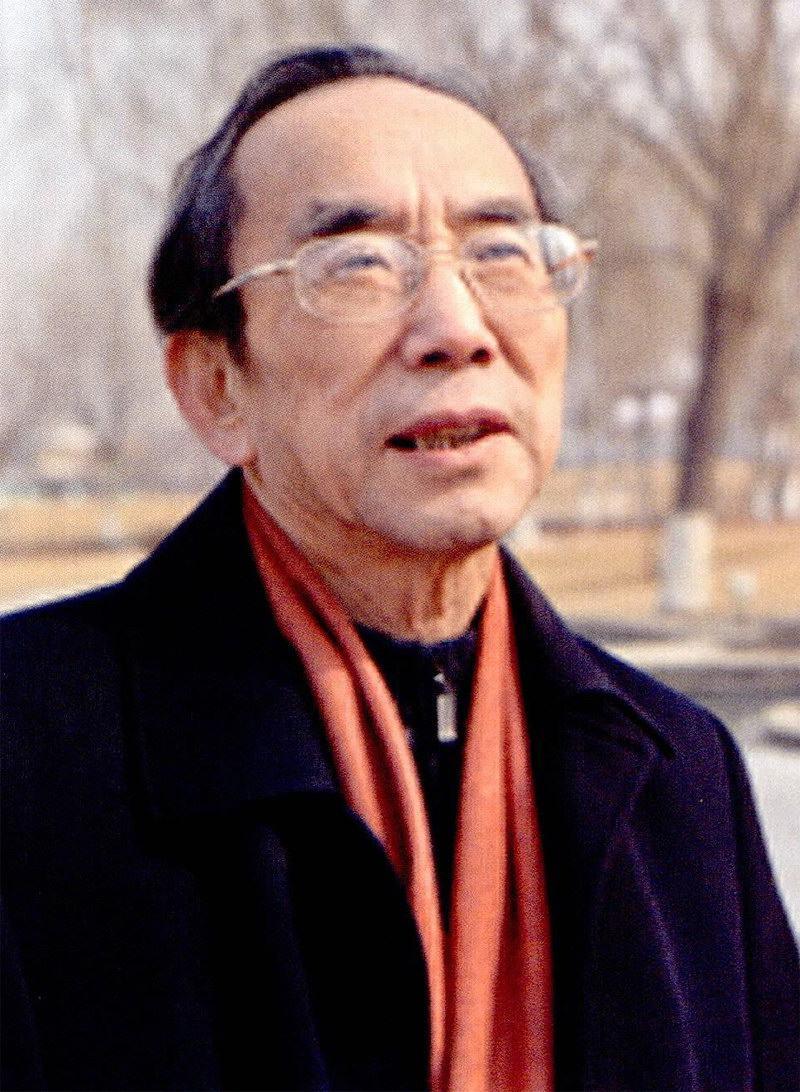

徐天祥

我们这一代人,有一种强烈的历史使命感和社会责任感。我觉得,我一直在背着一个沉重的十字架,满腔热情地背着它。假如有一天我不在了,就在通知里写这么一句“我愿在八千公尺上设下自己的帐篷”,就算是我的墓志铭。尽管很多人难以理解,为我惋惜。

——李西安

1986年夏,渤海之滨,风云际会;辽宁兴城,风起云涌。

一群怀着时代使命感、历史责任感和现代公民感的中青年音乐理论家汇聚兴城,对中国音乐的历史、现存和未来,对当代中国音乐的紧迫问题进行了热烈的讨论。在与会代表中,有一位音乐家正当不惑之年,他即席而论,有感而发,作了“走出大峡谷”的著名会议演说。在讲演中,他驰骋中外,纵横古今,就音乐的古今问题、中西问题、个体意识与群体意识等问题进行了宏观鸟瞰式的精到论述;他高屋建瓴,胸怀天下,用诗意的语言比拟当代中国音乐的处境,号召人们为了中国音乐的复兴,为了东方音乐的复兴,点燃“理念的、悟性的火炬”,走出“大峡谷”。

一呼而起,百相响应,“点燃这火炬,高举这火炬”,成了兴城归来音乐理论家们的集体共识和历史使命。这次会议,也成为当代中国音乐的分水岭,中国音乐此后步入了一个发展的黄金时期。

他,曾经是向往音乐的一代。当同窗好友们纷纷考入重点理工大学的时候,他却独自一人,力排众议,投入音乐学院的怀抱,初学小提琴,复改作曲,是系里有名的“四大金刚”“复调大王”。

当临近大学毕业的时候,他突然放弃作曲,转而从事教学和研究,他与别人合著的《中国民族曲式》在40年后仍是这一领域的代表性专著。

他,曾经是理想幻灭的一代。过去写的很多作品过时了,十几年的光阴蹉跎在历史的大环境中。梦醒了,信仰破灭了,“我是谁?我从哪里来?要到哪里去?”

十一届三中全会让他经历一次凤凰涅槃式的洗礼,改革开放赋予他新的动力和生机。“既然我们这个时代产生不了贝多芬,就让我们做一块未来贝多芬的垫脚石。”他,主办中国第一届、第二届“华夏之声”系列音乐会,复兴古乐,发掘历史,“点燃了振兴中华民族音乐的火焰”。

他,引领中国现代音乐海流,为新潮音乐推波助澜,摇旗呐喊。从“四人谈”到“二人谈”“三人谈”,你自褒贬相加,我仍无怨无悔。

他,组织举行艺术院校首次新专业论证,上报《光明》,轰动音苑。直到今天,这些专业仍旧是艺术院校的前沿学科。

他,策划全国首届高等艺术院校艺术歌曲比赛、首届中国乐器国际比赛。其目的则在于,世界音乐已经走向中国,“中国音乐更应该走向世界”。

他主编的杂志,是20世纪中国音乐文献史上最激动人心的一道亮光。

他提出建立中国艺术大学的倡议,是迄今为止艺术教育界最大胆的一个梦想。

此外,还有他的“三模式”的理论,“张立场”的构想……

老师告诉他:“你很有天赋,你本应当是一位有影响的作曲大家”;朋友奉劝他:“你很有才华,你本应该在书架上留下一部像《辞海》一样厚的理论专著。”而他,却甘当一块垫脚石,“在八千公尺上设下自己的帐篷,为最后攀登到峰顶的人铺下几块小小的石子。”

这位甘当“铺路石子”的“夜行者”,就是音乐理论家、音乐教育家李西安先生。

很多人不了解他,为他的才华和天赋没有得到发挥而可惜,“你放弃了作曲和学术研究,你本应当更有成就。”

知其心者,谓之心忧;不知心者,谓汝何求。

他是怎样想的?怎样做的?他都有哪些艺术经历?在面临选择的时候,什么促使了他放弃个人音乐发展,走向另外一条光荣而又坎坷的道路的?下面,就让我们循着李西安先生的艺术之梦,去探寻他的心路历程。

一、黑河少年音乐之梦

1937年秋,抗战爆发。在连天的烽火硝烟中,李西安出生存哈尔滨,长在边陲小城黑河,祖籍…东荣成。

童年时代的李西安,与音乐无缘。社会动荡,家庭也受其影响。12岁时,他随父母离开黑河,定居天津,这之前,就没读好书,更别说学音乐了。

然而,音乐对于他来说却异常美好。小时候,家里有一台手摇留声机和一些广东音乐、京戏的唱片,当父母不存的时候,他总爱一个人摇着摇把,一遍又一遍地痴迷在《雨打芭蕉》或是言菊朋唱的《让徐州》的音乐声中。偶然的一天,小城来了一个马戏班子,沿街吹打着洋鼓洋号招揽顾客,听着这从来没有听过的奇妙声音,他竟尾随着乐队穿过大街小巷,一直跟到了火车站,当家里人找了一天终于在火车站找到他的时候,他却说什么也不舍得离开……

新中国成立以后,李西安在天津上学。

1952年暑假,当他看到《天津日报》上刊登的天津一中的新生榜上有自己名字的时候,异常惊喜。要知道,一中可是天津市重点中学,升学率几乎百分之百。然而,对于既想认真学习又非常酷爱音乐的他来说,高中三年可绝对不轻松。在这三年中,他一而按照老师的要求认真完成学业,一面用所有的课余时间学习音乐。在那个年代,音乐被认为是副科,学习它完全属于个人爱好,没有任何功利性。当时,李西安的梦想是成为小提琴家,优美缠绵的小提琴声经常萦绕在他的耳边,驻留在这位小音乐爱好者的心田。为了实现自己的梦想,他把家里每星期给他的五毛早点钱,舍不得花,直到攒够16块,就马上跑到乐器店里买了一把小提琴。

买琴的那年他15岁,恰好就读的木斋中学物理老师刘思轼拉得一手好琴,而刘老师又愿意免费教他,圆了他学小提琴的梦。升入一中后,他很幸运遇到了一位优秀的小提琴教员——白俄教师托诺夫。托诺夫在俄罗斯并不出众,在我国却大名鼎鼎,刘天华、聂耳就曾受教于他。学生慕名而来,老师对他也给予了很高的期望。然而,在学习中,李西安逐渐意识到:由于年龄的关系,他已经错过了学习小提琴的最佳时段,缺乏童子功,注定只能成为一个二流演奏家。

怎么办?这段时间他异常痛苦,经常望着心爱的乐器出神。小时候想学没条件;现在条件有了,自己的年龄又不适合。命运总是这样捉弄人,每当你真正打算好好做一件事,总有意想不到的麻烦时时掣肘,让美好的希望变得迷茫。

他就这样失落徘徊了约一个多学期,最后决定:放弃小提琴,改学作曲。自己酷爱音乐,又精通一门拉弦乐器,是否可以在不受年龄限制的作曲领域发展呢?说来也巧,一中的音乐教师安绍石先生恰好是中央音乐学院作曲系的老毕业生,专业很棒,只是因为在一次政治运动中受到了不公正的对待,而被“下放”到一中了。短短两年时间中,师徒二人倾力合作。安老师废寝忘食地教他钢琴、和声、作曲,为他打下良好的音乐基础;他也努力学习,用成绩来说话。当时,他虽然文化课学得很好,但由于痴迷音乐,对其他不感兴趣,总是与周围环境有几分格格不入。毕业前夕,学校组织学生去参观天津大学,当他和同学们走进实习车间,看到机器来回起落的时候,他想起的却是刚刚学会的柴科夫斯基的《六月》。起落架发出“哐哐”的噪音,打断了他的乐思,震得他耳根发麻。这时他暗下决心,这辈子决不和理工打交道!那年高考,同学们几乎全部报考名牌理工大学,只有他一个人准备考中央音乐学院。那是一个“学好数理化,走遍全天下”的年代,无论是学校还是班级,都希望这位班里的尖子生能考个好成绩,进入重点理工大学。校长听说此事,特意找他谈话,希望他在报考音乐的同时参加全国统考,李西安也未予接受,一心一意只想进入清高、浪漫的音乐殿堂。

1955年,李西安如愿以偿,考入中央音乐学院作曲系。

入学后,院领导(吕骥)说:你们还年轻,应该先打好民间音乐的底子再学作曲。这样,李西安就怀着无比的新鲜感和好奇心,转到了民乐组,学习三弦、古琴、左权民歌、二人台等课程。对于来自普通中学,对民族音乐一无所知又毫无偏见的李西安来说,这无疑是一个崭新而又充满魅力的领域。他如饥似渴地学着,如醉如痴地迷恋着,对中国音乐古老而又博大精深的传统有了切身体味。一到庆典,施万春就在队伍里吹起唢呐曲《淘金令》,而李西安则和别的同学担任锣鼓伴奏,吹吹打打,游行庆祝……

这段不平常的经历,为李西安日后的发展留下了深深的印痕,此举不仅引导他步入了民族音乐的大千世界,而且决定了他终生专业发展的道路。

这些都是后话。

二、在八千公尺上设下自己的帐篷

年轻人对世界,总是充满了好奇。李西安是个富有浪漫气质的音乐家,在意气风发的时代。他除了认真学习学校规定的各科课程之外,还积极参加各项音乐活动。在上世纪80年代,李西安曾为中国现代音乐和流行音乐的发展起到了重要的推动作用。实际上,这些活动都源于李西安在学生时代未竟的尝试。

就音乐教育而言,当时作曲系教的是传统作曲技法,范围比较狭窄,20世纪以来的现代音乐被视为禁区。学生们只知道贝多芬、莫扎特,以及前苏联的肖斯塔科维奇、普洛科菲耶夫等人,连德彪西都在禁区的边缘上,当然对斯特拉文斯基之后的西方作曲家就更是一无所知。唯一能看到的关于现代音乐的书,是一本由俄文翻成中文的小册子《为反动派服务的音乐》。具体观点和内容可想而知。然而,学生们不满足于此,他们渴望学习更多的音乐知识。后来李西安与王仁梁、金湘、吴大明、徐荣坤、戴于吾等同学一起办了一个学生音乐墙报——“嘤嘤”,其宗旨之一就是为作曲系学生们打开一个窗口,介绍现代音乐。可惜,在“反右”中墙报被认为“反动”,参与嘤嘤社的绝大部分成员都为此付出了沉重的代价。

作曲系三年级为村里画宣传画(1958),那时,流行音乐在国内已销声匿迹,学生们接触的全部都是严肃音乐。有一次,关乃忠同学从家拿来几张爵士乐的老唱片,在宿舍里放。爵士乐那独特的音阶、黑人音乐特有的跨节奏等等,让同学们感到无比新奇。可惜,刚过两天,校园里就贴出大字报:“作曲系一年级有人听爵士乐”。在那个特定的年代,“偷听爵士”仅次于“偷听敌台”,当属被禁之列,接触流行音乐的愿望只得就此作罢。

那时的李西安被认为是作曲系的好苗子,大家对他寄予了很高的希望。李西安和同班同学施万春非常要好,他们经常一起练琴,一起聊天。弹琴的时候,你弹一句,我回一句,用钢琴来对话。有一次,施万春说:“李西安,咱们搞不了作曲了。你看,咱们都18岁了,可是还没有写出第一交响乐。”

李西安和施万春最终没能在学生时代写出他们的第一交响乐来,可是这并不妨碍他们成为优秀的音乐家。毕业的时候,施万春和声与配器学得最好,李西安作品分析学得最好,后者的复调也学得非常好,被大家称为“复调大王”,毕业那年还被评为作曲系的优秀生。有些同学还把施万春、关乃忠、李西安、杨振维四个人戏称为作曲系“四大金刚”。

1961年,学生分配工作。李西安出人意料地在志愿上填写:第一,搞理论研究;第二,做教师;第三,搞创作,去云南。主科老师苏夏一看就急了,“李西安,你为什么不搞创作了?”李西安却很现实,“既然我们这个时代不可能产生贝多芬,就让我们做一块培养贝多芬的垫脚石,为后人服务。”最终,院里决定,李西安留校任教,开创一个新学科“民族曲式”。经过一年的研究和备课,第二年正式开设。到了1963年,赵沨院长传达上级指示,中央领导人想看一些关于音乐方面的书。于是,中央音乐学院准备了一本《中国音乐史》、一本《西方音乐史》。最后赵沨建议:“把我们的《民族曲式》也出版,一并送去。”就这样,李西安本不打算这么急就公开出版的《民族曲式与作品分析》(合著)就匆匆付梓了。

1964年,李西安调任新成立的中国音乐学院。

在经历过“反右”和“文化大革命”的风风雨雨,从“鸣放”时参加“嘤嘤社”集体写批“左”《杂诗七首-赠某某同志指正》,到受全系大会连续三天的批判;从1960年集体创作《反对美帝风暴》大合唱,“文革”初期带领学生写大合唱《红太阳颂》、舞剧《红卫兵战歌》,到后来在部队农场被隔离审查……当噩梦醒来,李西安意识到自己的所有创作都已付诸流水。“文革”结束了,然而自己最珍贵的十余年光阴也蹉跎在历史的岁月中,今是昨非,已往不谏。信仰毁灭了,没有人管他们了——哪怕是批评也好。

西藏采风(1976)。这是一次痛苦的徘徊——“中国音乐何去何从?我是谁?我从哪里来?要到哪里去?”

实际上,这代表了一代人整体理想的幻灭。不久,李西安作词、施万春作曲的《啊,梦》,就朦胧地表现了这种充满迷茫、同时又暗含着对未来希望的情绪:

啊,梦——

你是醇香的美酒/还是苦涩的泪滴?

为什么刚刚把你编织/你却变幻迷离?

为什么刚刚把你拥抱/你却消失在茫茫的夜色里……

然而,人活着需要信仰。1978年,党的十一届三中全会胜利召开,中国走上了建设中同特色社会主义的康庄大道。李西安和千千万万人一样,从中获得了精神和力量,在经历了一次凤凰涅槃式的洗礼之后,重获新生。这时他意识到:中国不是没有人才,而是长期以来管理的问题太大。可以说,管理者站得有多高,专业人士就走得有多远。如果管理者能站在四千公尺上,后人就可以攀登到五千公尺;而如果管理者能站在八千公尺的高度,为他人搭起帐篷,铺路架桥,后人就可以向最后的珠穆朗玛冲刺。明确了这一点,他就毅然放弃了作曲,放弃了著书立说,转向了策划和管理。

(待续)