文化三层次视角下企业文化对组织公民行为的影响研究

2016-05-30李亚楠

摘要:文章通过分析家族企业中“家文化”与“企业文化”并行的现象,提出并验证了组织公民行为是员工受到企业文化与领导行为相关文化场激励后所表现出的具有“成全组织、完善自身”性质的行为。依据文化三层次理论提出了企业文化与领导行为关系的理论模型:即企业文化越是低迷时,领导行为越表现出“家文化”的特质,随着企业文化的提升,领导行为将逐渐被吸纳到企业文化的体系之中。

关键词:文化场;企业文化;组织公民行为

一、 问题的提出

信息时代,组织公民行为因其促进组织沟通,改善工作氛围,增强企业创新能力并提高企业绩效等功能越来越被研究者所重视。在其前因变量研究方面,目前學者们主要是将领导行为与组织公民行为的相关关系进行反复验证,尚未能从其产生机理揭示出组织公民行为的本质。为了使研究结果更具说服力与实际意义,本文选取家族企业作为研究对象,在家族企业中,“家文化”的深刻影响使得领导行为呈现了较为相似的特征,而家族企业中涌现的组织公民行为又相对较少,因此,研究经过“家文化”影响的领导行为是如何引起组织公民行为的,可能更有助于认识到组织公民行为的本质属性。

二、 理论与研究假设

关于组织公民行为的研究,长久以来,虽然已经确定了比较多的前因变量,例如“个体特征”“工作任务特征”“组织特征和”“领导行为”(Bateman & Organ,1983;Farh,Podsakoff & Organ,1990;Moorman,1991;Wiliams & Anderson,1991;Van Dyne,Graham & Dienesch,1994)。这些研究确实确立了对组织公民行为能够产生影响的几个因素,但由于缺乏对这些前因变量共性的研究,使得对组织公民行为的了解仍停留在描述性定义上,未能触摸到其本质与发生机理。

领导行为是已得到广泛深入研究的组织公民行为前因变量,Podsakoff认为“变革型领导行为”与组织公民行为的利他主义行为、礼貌、良心、运动家道德和公民道德维度有显著正相关,“交换型领导行为”则与组织公民行为有显著负相关关系。由于“交换型领导行为”因其局限性已逐步淡出研究视野,本研究所提到的“领导行为”均指“变革型领导行为”。将组织公民行为的主要前因变量进行对比,不难发现,这些变量均与企业文化相关,例如在工作任务特征变量群中,“绩效反馈”“满意的工作任务”与组织公民行为存在显著正相关,即员工在受到重视,有较广泛施展的空间和成长前景时,其组织公民行为能得到较大激发;“任务程序化”和“规则化”与组织公民行为存在显著负相关,即员工而在不需要投入太多创意,只需按部就班地工作时,其组织公民行为会受到抑制;在组织特征变量群中,“正规化”“组织僵化”“顾问—员工支持”“领导权力距离”“群体凝聚力”“知觉到的组织支持”也与企业文化相关,具有良好企业文化的企业,能够呈现出更加正规化、更具组织柔性,领导与员工的沟通更加和谐顺畅,具有更高凝聚力等特质。

由于我国“家文化”的深刻影响,“差序格局、天下一家、圈内圈外、关系主义”广泛存在于家族企业中,平等的、有广泛激励功能的企业文化不通过有意识的人为建立根本无法存在,因此,绝大多数家族企业都正处于企业文化“缺失”的状态中,领导层凭借国家文化与商业文化的“惯例”来进行家族企业的管理,领导行为主要体现着“家文化”特征。

由于(1)企业文化与大多数组织公民行为的前因变量都相关,(2)行为是文化的表层体现,有什么样的文化就有什么样的行为:领导和员工作为企业的一员,从理论上说,领导行为和员工行为都是企业文化的表层体现,领导行为必然体现着企业文化,因此有:

假设1:企业文化对组织公民行为有显著影响。

法国社会学家布迪厄认为,“作为包含各种隐而未发的力量和正在活动的力的空间,场域同时也是一个争夺的空间,这些争夺旨在维续或变更场域中这些力的构型。个人,就像电子一样,在某种意义上说,是场域作用的产物”。在家族企业中也存在着家族文化场。由于大多数家族企业未能有意识地培养自己的企业文化,或者培养的程度不足,使得企业文化始终处于较低的水平,无法实现或仅能有限地实现部分激励功能,因此在家族企业中,存在着“家文化”与“企业文化”相叠加的企业文化场,而通常是“家文化”起主导作用。领导行为就处于这两种文化场的叠加中,同时受这两种文化场的影响。

当家族企业文化低迷时,家族企业中存在的文化主要是“家文化”,“家文化”作为一种根深蒂固的国家文化,在员工以往的生命中已得到了长时间的强化,这使得员工对于某些“家文化”规则十分看重,比如非常重视上级的要求及上级对自己的评价,直接导致了员工对于“领导行为”的极端敏感性。因此,在现阶段研究家族企业文化问题,不可能绕过“领导行为”这个变量,必须将企业文化与领导行为进行综合研究,才能完整地描述企业的文化场,另一方面,也能够通过企业文化与领导行为影响力的对比,判断企业文化所处的真实水平。

综上,本研究将对企业文化与领导行为进行综合研究,来验证企业的文化场对组织公民行为的激励作用,及探讨现阶段家族企业的企业文化与领导行为的力量对比,有:

假设2:企业的文化场对组织公民行为有显著影响。

三、 研究方法

本研究的调查是在2015年12月以发放问卷的方式进行的,共收集了位于28个省、直辖市、自治区的234家家族企业的数据,这些企业涉及制造业、服务业及零售业等多个行业。收到回复问卷234份,剔除无效问卷,最终得到样本221份。样本描述性统计表明,在被调查者中,男性占62.4%,女性占37.6%;管理层占33.3%,基层职员占66.7%;从年龄上区分,18岁~25岁占25.2%,26岁~30岁占35.9%,31岁~35岁占29.1%,36岁~40岁占8.5%,41岁~50岁占1.3%;从文化程度上区分,初中及以下占2.1%,高中/中专占12.8%,专科占44.9%,本科占38.9%,研究生及以上占1.3%。

针对家族企业的实际情况,本研究采用了奎恩(Quinn)和卡梅隆(Cameron)的OCAI量表来测量企业文化,采用樊景立的“十一因素模型”量表测量组织公民行为,并以李超平、时勘(2005)在Bass(1999)的MLQ量表基础上编制的中国文化背景下的变革型领导行为量表来测量领导行为。在题项的确定上,对各个维度的初始量表分别进行了专家咨询,对量表中不适用于本研究的部分进行了修正和删减,并根据专家评分,通过层次分析法对各个题项设置了不同的权重。问卷以Likert 5量表进行评价,从“不同意到同意”过渡,1分~5分分别为“完全不同意、基本不同意、不确定、基本同意、完全同意”。本研究采用Eviews7.0进行统计分析。

四、 统计分析

1. 变量解释。

(1)组织公民行为(Y)。企业文化(X1):包括團队型文化(W1),创新型文化(W2),市场型文化(W3),层级型文化(W4)。

(2)领导行为(X2):包括德行垂范(L1),愿景激励(L2),个性化关怀(L3),领导魅力(L4)。

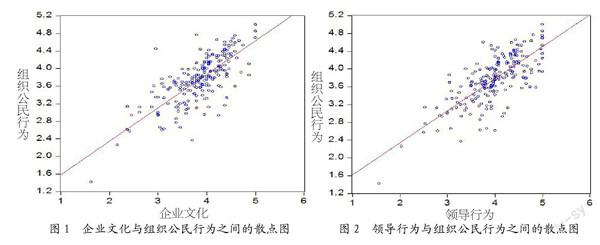

2. 散点图。从图1与图2可以看出,企业文化与组织公民行为之间存在显著的正向关系,领导行为与组织公民行为之间也存在显著的正向关系。

3. 多元回归分析。

(1)把企业文化和领导行为作为分散变量的回归模型:

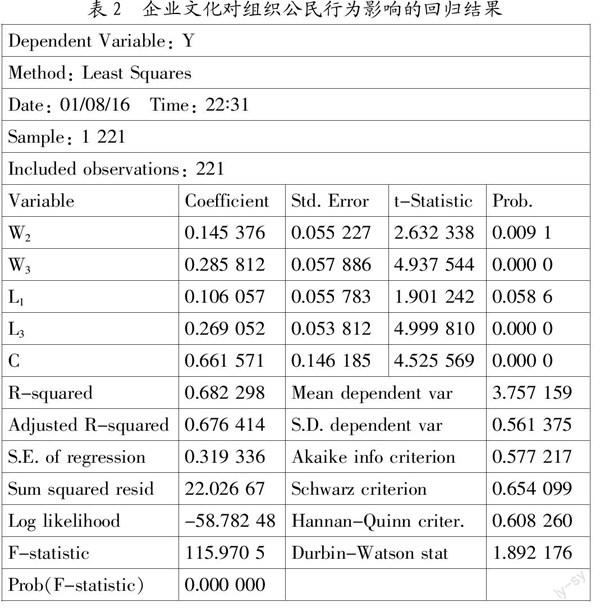

Y=0.661+0.145W2+0.285W3+0.106L1+0.269L3+μ

如果把企业文化和领导行为做为分散变量,从回归结果来看,W2,W3,L1与L3与因变量呈现回归关系,统计指标都较为显著,拟合优度R2=0.682,除变量德行垂范(L1)系数的t统计量在10%水平上显著之外,其余变量均在1%水平上显著。从回归系数的值来看,市场型文化(W3)的系数是创新型文化(W2)系数的两倍,说明市场型文化和创新型文化能够激励组织公民行为,但目前市场型文化的影响大于创新型文化的影响。从领导行为的影响来看,个性化关怀(L3)的系数超过德行垂范(L1)系数的两倍,说明领导的个性化关怀和德行垂范能够激励组织公民行为,且个性化关怀的影响大于德行垂范的影响。

(2)把企业文化和领导行为作为综合变量的回归模型

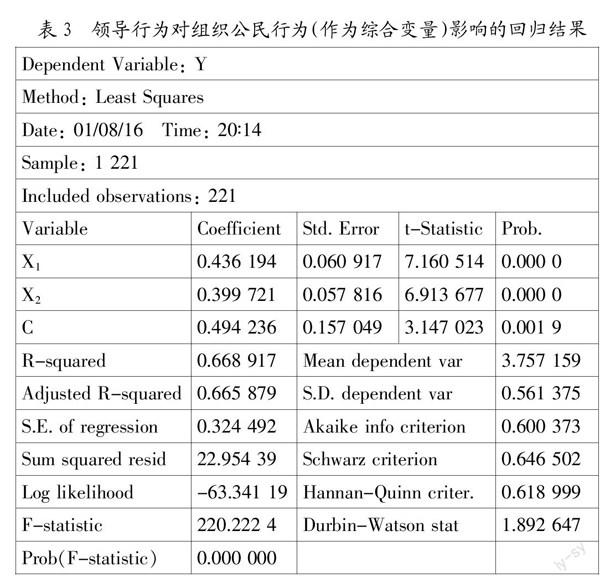

Y=0.494+0.436X1+0.400X2+μ

如果把企业文化和领导行为作为综合变量,从回归结果来看,各统计指标更为显著,拟合优度R2=0.669,说明企业文化和领导行为作为综合变量对组织公民行为同样有较好的解释力。各个变量的回归系数的t统计量都很显著,且达到1%水平。从回归系数的值来看,企业文化的系数为0.436,高于领导行为的系数0.400,说明企业文化对组织公民行为的影响整体上高于领导行为对组织公民行为的影响。

五、 研究结果

企业文化对组织公民行为确存在显著正向影响,能够激励组织公民行为的是“创新型企业文化”和“市场型企业文化”,而“团队型企业文化”和“层级型企业文化”不能激励组织公民行为,说明,组织公民行为是能够受到以外部为导向的,以创新为导向的企业文化的激发的,组织公民行为多出现在外向的、灵活的组织中,而非出现在内向的、等级化的组织中;在领导行为方面,“德行垂范”与“个性化关怀”能够激励组织公民行为,而“愿景激励”和“领导魅力”不能激励组织公民行为,这说明,相比能够激发员工努力工作的领导行为,有助于员工完成个人内部素养提升的领导行为更能激励出员工的组织公民行为。因此,本研究证明,组织公民行为是员工受到企业文化与领导行为相关文化场所激励出的具有“成全组织、完善自身”性质的行为。

从影响系数上来看,市场型企业文化系数是创新型企业文化系数的两倍,这也从侧面反映了我国家族企业发展的现状,创新的目标对于大多数家族企业来讲还是偏高的,而积极走出去抓住现有市场更加符合家族企业的实际,大部分的家族企业还处于层级型的封闭状态,如何打破“家文化”的壁垒,释放员工的主动性,努力占领市场是这些企业需要首先考虑的问题。个性化关怀的系数是德行垂范系数的两倍,说明个性化关怀缺失是家族企业领导的最大通病,与德行垂范相比,更迫切需要提高,这也证明了“家文化”目前在我国家族企业的垄断地位,家族企业中,员工作为外人,很难被领导层纳入到考虑的视野中,对员工的关怀流于形式,甚至有为数不少的家族企业还将员工当成潜在的坏人时刻防范,这不得不令人感到遗憾。

良好的企业文化,是面向全员的,无论是员工还是领导,都被统一在企业文化之下,企业文化不仅能够激励员工,也能够激励领导。当这样的企业文化建立起来时,领导行为将得到极大的提升,平等、尊重以及个性化关怀会成为常态,此时领导行为对员工的激励作用就变得不那么明显了,激励员工的是企业文化中自我价值实现等先进观念。企业文化足够先进,能量足够大时,完全能够将“家文化”的等级鸿沟彻底填平,并将领导行为完全吸收纳入企业文化的体系中。企业文化逐步增强的过程,就是“家文化”逐渐消解的过程,领导行为对员工激励的影响力会逐渐降低,企业文化的影响力会越来越高。

六、 结语

本研究的理论贡献有以下三点:(1)揭示出企业文化也是组织公民行为的前因变量。(2)从产生机理上扩展了组织公民行的内涵:组织公民行为是员工受到企业文化与领导行为相关文化场所激励出的具有“成全组织、完善自身”性质的行为。(3)提出了企业文化与领导行为关系的理论模型:企业文化越是低迷时,领导行为越表现“家文化”的特质,随着企业文化的提升,领导行为将逐渐被吸纳到企业文化的体系之中。

组织公民行为对企业的绩效及可持续成长具有重要意义,但组织公民行为在我国当前家族企业中却较为罕见,因此亟待从源头改善家族企业的文化场。我国家族企业应当努力建立平等的、能够激励全员的企业文化,以期打破“家文化”的壁垒,将员工的主动性与创造性释放出来。

参考文献:

[1] 崔勋.员工个人特性对组织承诺与离职意愿的影响研究[J].南开管理评论,2003,(4).

[2] 徐长江,时勘.对组织公民行为的争议与思考[J]. 管理评论,2004,(3).

[3] (法)布迪厄,(美)华康德,著,李猛,李康,译.实践与反思:反思社会学导引[M].北京:中央编译出版社,1998.

[4] 费孝通.乡土中国[M].上海:三联书店,1985.

[5] 储小平.家族企业研究:一个具有现代意义的话题[J].中国社会科学,2000,(5).

[6] 樊江春.中国微观组织中的“家族主义”[J].新华文摘,1999,(5).

[7] 储小平.中国“家文化”泛化的机制与文化资本[J].学术研究,2003,(11).

基金项目:国家自然科学基金资助项目“企业家的道德信仰对企业综合价值收益影响的实证研究”(项目号:71472093)。

作者简介:李亚楠(1981-),女,汉族,河北省石家庄市人,南开大学商学院博士生,研究方向为管理哲学、企业文化。

收稿日期:2016-08-18。