浅谈贝多芬奏鸣曲Op.1ONo.1的风格特征及演奏技巧

2016-05-30喻兴婷

喻兴婷

摘要:贝多芬创作的三十二首奏呜曲在钢琴艺术史上占有重要地位,可以说倾注了他的心血,体现了他一生的心路历程。本文以他的一首早期作品Op.10No.1为例,通过对其创作背景、风格特征及演奏技巧的分析,加深对该作品的理解,从而把握其演奏技巧。

关键词:贝多芬 奏鸣曲 风格特征 演奏技巧

贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲创作于1792-1822年,具有极高的研究与演奏价值,在西方音乐史上是艺术的高峰,在整个音乐界占有极高的地位。

贝多芬在早期的钢琴奏呜曲创作中,对钢琴奏呜曲的发展有了新的探索趋势。接下来本文将着重对早期作品Op.10No.1进行分析。

一、创作背景

贝多芬钢琴奏呜曲Op10.No.1写于1796-1798年间,是贝多芬早期作品中的一首代表作品,也是采用c小调写作的最早奏呜曲。当时贝多芬经常为一些贵族人士进行钢琴演奏,他为布朗伯爵夫人献上了三首奏呜曲,这首作品Op.10No.1便是三首中的第一首。这时的贝多芬已经出现了耳疾的先兆,听力开始减弱,时常会有耳呜,这使得他产生了巨大的苦闷,心情也十分压抑。这首奏呜曲虽然旋律朴素单纯,但是情感表达十分丰富,三个乐章速度有一定变化,分别为快板、慢板、急板,直接体现了贝多芬心情的强烈变化。这首作品也遭到了同时代音乐评论家的猛烈攻击,他们认为贝多芬的思想混乱不清晰,矫揉造作,其实正是体现了贝多芬青年时期的创作特点,是他当时的真实情感心理变化的表达。

这首作品是贝多芬所写的第一首三乐章的钢琴奏鸣曲。全曲在结构形式上较为紧凑,音乐色彩逐渐丰富,情绪十分激昂,尤其第一乐章情绪激烈速度很快,使贝多芬风格中最有代表意义的英雄性得到充分展现。第一乐章情绪强烈,体现了英雄式的反抗精神,第三乐章情绪激昂,充满了阴暗的严肃气氛,因此这首奏呜曲也被称为“小悲怆奏鸣曲”。这首作品完整、大胆的抒发了情感,它代表了贝多芬极其真诚的内心世界,也是年轻贝多芬英雄戏剧性和悲怆风格结合的典型。它总结了贝多芬早期奏呜曲的成就,有一定的代表性。

二、风格特征

该作品的构思十分严谨、结构紧凑,是贝多芬早期风格得以充分展现的具有古典之美的杰作,在风格上有着自己的独特性,下文则着重从主题动机、曲式结构及调性布局等方面来具体分析。

(一)主题动机

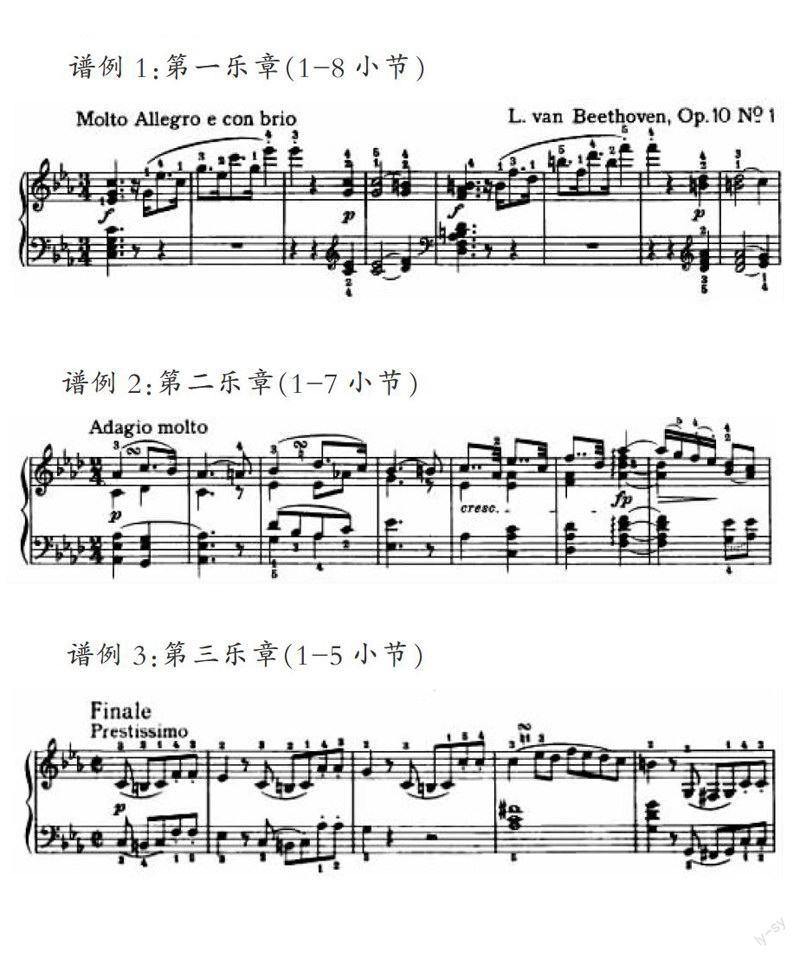

1.第一乐章:

该主题旋律特点:①上行的附点节奏加强了音乐的紧张度;②强弱对比明显;③连续的三连音节奏;④和声织体丰富。

2.第二乐章

该主题旋律特点:①附点及附附点节奏提高了音乐的紧张度;②装饰音的加入使音乐色彩性更加明显;③使用了自由处理的四部和声体系,像是无伴奏的四部合唱。

3.第三乐章

该主题旋律的特点:①左右手双八度进行;②出现了弱拍起及跳音式的重复音;③波浪式进行的连续跳音。

三个乐章的主题动机都有自己的特点,速度的不同使所要表达的音乐情绪也有所不同,旋律中装饰音的加入及各种不同的节奏型,增强了音响效果,使音乐更具有色彩性,推动了音乐的发展。

(二)曲式结构特征

1.结构特点

三个乐章虽然都为奏呜曲式,但各有自己的特色,在结构方面有了改变,丰富了音Ⅱ向效果,推动音乐发展。

(1)假再现

第一乐章中,再现部中的副部乐段出现了“假再现”。前18小节在F大调上的再现是副部假再现,因为原则上副部在调式听觉上应与呈示部保持一致,之前呈示部是大调,而再现部中的真正再现又是c小调,为了缓解调式冲突,所以先用大调的假再现过渡,使小调再现的副部就不会那么扎耳。

(2)无展开部的奏鸣曲式

第二乐章为柔板,该乐章为没有展开部的奏呜曲式,是贝多芬奏鸣曲慢乐章的一个卓越的典范。省略结束部,用副部最后乐句的扩充代替结束部,没有进行展开部的发展,而是仅用了一小节的属和弦准备来连接呈示部与再现部。其中高音声部凌驾一切,众多装饰音的出现增添了音乐色彩,丰富的节奏型使旋律有一定的韵味,蕴含了深刻的情感。

(三)调性布局

1.色彩性调性布局

按照古典奏鸣曲的调性规则,对于奏鸣曲式的乐章在调性布局上都会采用近关系调:当主部的调性为大调时,副部则会处于其属大调上:当主部调性为小调时,副部则采用其关系大调。在贝多芬的钢琴奏鸣曲中,主部与副部的调性关系复杂,更多的采用三度调性布局,有较强的色彩性。如:《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章,主部调式是c小调,经过连接部时调式改变,副部主题在E大调上开始进行发展。

2.远关系转调手法的运用

在贝多芬的钢琴奏鸣曲作品中,也经常使用远关系转调,这种调性的变化使贝多芬的作品发展丰富,风格上也有了变化,充满了戏剧性。如《第五钢琴奏鸣曲》第一乐章,副部主题在E大调上完满终止后,在展开部时采用了C大调。

综上所述,该作品在奏鸣曲的基础上,由于音乐发展与表达的实际需要,在曲式结构上有了一定的变化,调性布局也有了色彩性,已经开始展现了他注重自身独立个性,在继承传统形式的同时积极创新。

三、演奏技巧

(一)旋律特征

在演奏贝多芬的钢琴奏呜曲时,对于旋律走向的处理要特别注意。若旋律线条是向上走,则应该处理为渐强,如果旋律线条是往下走,则在处理上要渐弱,当旋律的乐句达到最高音时则要加以强调。另外,一段旋律在句子的开始以及句子结尾的处理方法上也有所不同。一个乐句的开始往往是为后面音乐的发展做铺垫,所以在力度情感上都要细致处理,而句子的结尾是对一段旋律进行收尾,所以要有结束感。

(二)踏板的运用

贝多芬对于踏板的使用比较严谨,对于不同的乐句,不同的音乐情绪,踏板的使用也大不同,在这首作品中踏板的运用也较多。

1.音后踏板(旋律踏板)

在踏板的运用中使用的最多的应该就是音后踏板了,它能使旋律的进行较连贯,自然地与和声衔接,展现旋律的优美,使乐曲的旋律既连贯又富有歌唱性。

该句需要踏板帮助衔接,因为每小节的第一个音都是重音记号,而左手又是连续的八分伴奏织体,所以需要踏板的加入,在每个重音后迅速换踏板,使旋律连贯,更好的进行强弱对比。

2.二分之一踏板

二分之一踏板的使用也是为了强调乐句中的重要音,给开始的旋律重音一个推动力,不能一句从头踩到尾,这样会使声音浑浊。特别适用于旋律起伏不大,使声音不会干涩,全踩就会使声音太糊,这个时候就最好考虑二分之一踏板的使用。

为了体现出该句的力度以及愈加强烈的情感表达,又不会太干涩,因此每小节踏板在开头踩下二分之一,给一个推动力之后马上换掉以免太糊,加强音响效果,但是又不能踩得太多显得声音浑浊。

(三)力度特征

1.常见的力度对比

在早期的贝多芬奏呜曲作品中,力度对比没有很强烈,一般都是用ff和pp来表达,更多见的是p与f的对比。

2.不同位置的强音

贝多芬情绪变化丰富,因此经常使用力度记号。在情绪激烈时他采用强音来加以强调,并选择不同的位置来表现。

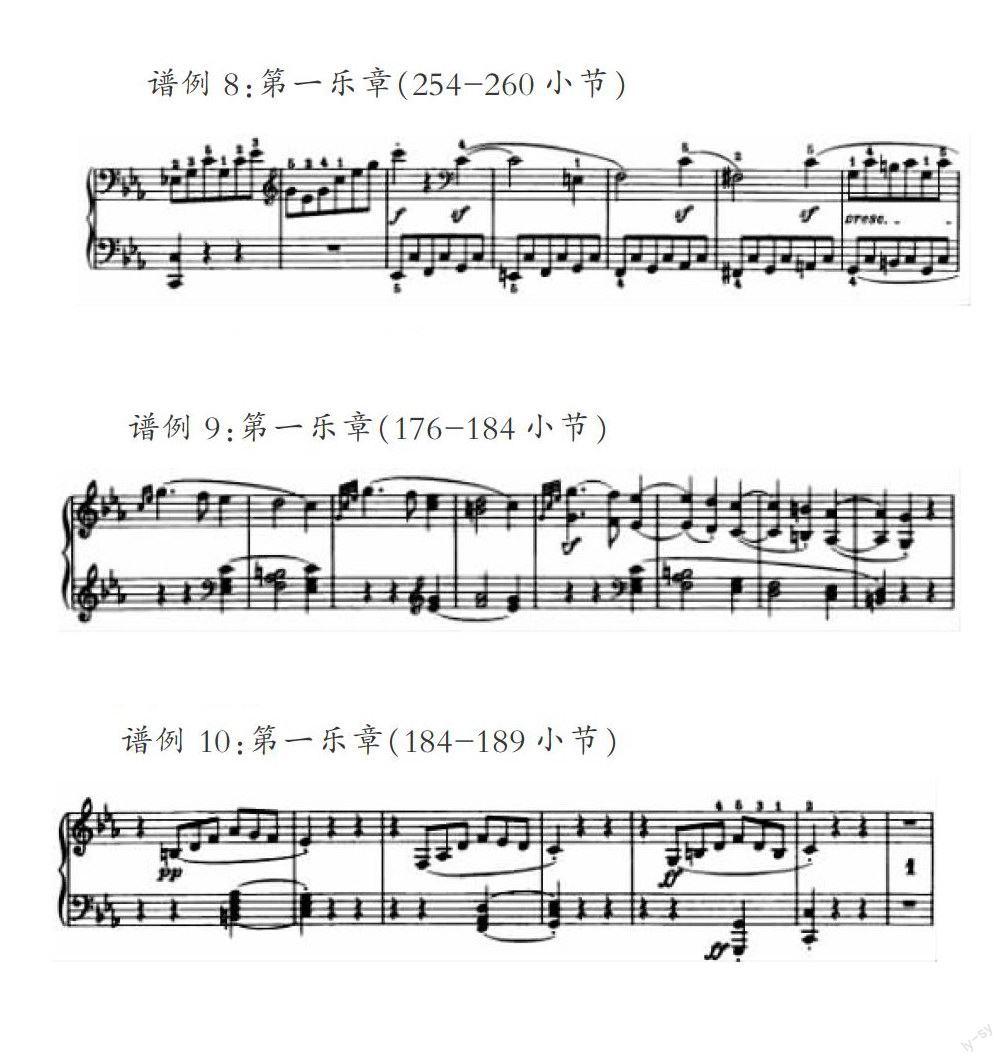

在这个谱例中,从节拍上可以看出是在强拍时突强,而作为乐句,则是在每句的最后一个调音有一定的色彩性,丰富了音响效果。在弹奏时应左手伴奏和旋起推动作用,右手快速触键,手掌要有力支撑,力量集中,指尖发力落至跳音,突出强音效果。

在这个谱例中,力度记号的加强在第三拍,也就是在弱拍上加强,增加了音乐的色彩性,丰富了音乐效果,使旋律有一定的起伏。力度记号sf为突强,所以在演奏时应强调该音,触键也有一定要有技巧,弹完突强的音符后不要换气而是手指直接滑落至后面的音符。左手伴奏为连续的八分音符,在弹奏上也应平稳进行,要清楚的弹出前半拍,不能混在一起。

(四)速度及节奏的变化

1.速度

贝多芬的情感经历相对丰富,因此在速度上会稍作变化来抒发自己的情绪,这也正好体现了贝多芬复杂的内心变化及丰富的生活经历。

《第五钢琴奏鸣曲》的三个乐章都有自己固定的速度标记。第一乐章:充满活力的快板:第二乐章:很慢的柔板:第三乐章:最急板。不过在该作品的第三乐章收尾时速度又有了一点儿变化。这段旋律的速度由Prestissimo变为Adagio,也就是由急板的速度变为柔板,并且这段旋律的力度由ff变为p,速度上自然也会随着力度的变弱而减慢,有一种渐渐消逝的感觉从而完美收尾。

2.节奏

(1)附点节奏

附点节奏的加入增添了音乐效果,在演奏附点音符时应快速触键,力量要集中,整个手掌要有力,指尖发力。每一句在力度上都有一定的变化,前面弱弹,第三句则为突强,使情绪表达更明显。使用踏板应该干净,每一句尾部不留任何余音,干净的收尾后为下一句做准备。后半句由四分音符逐渐变为双音到后面成为了八度的弹奏,因此在弹奏时不能因为与前句的对比而处理得过于虚弱,音响效果为逐渐减弱,但是手指依然要保持力度,指尖撑住臂力,八度要带动着弹不能僵,手指下键要有准备不能随意,使得乐句弱而不虚。

(2)三连音

旋律呈波浪形进行,三个乐句都采用了三连音节奏型,连续重复三次推动了音乐进行。每句之间加入了三拍休止符,连续的休止符为三句旋律起到了连接的作用,丰富了音乐情绪。

在演奏时对于前两个乐句,由于力度很弱,因此触键不能太过直接,也不能随意。演奏很强的这一乐句时要注意之前的准备,右手指尖加手臂力量落下,重点在于左手低音的/\度和弦上,全身要用力,而不是单纯的手指用力,两手一起配合,依靠左手的八度低音烘托强音效果,更好的弹奏这一句,突出强音及音乐情绪。

由此可见,对于贝多芬钢琴奏呜曲的演奏,技巧上的训练是必须的,无论是节奏、踏板还是速度的控制,都需要演奏者具有扎实的基本功。不过更重要的是对作品的理解,只有真正理解作品表达的情感,才能知道乐句、乐段的不同与变化,从而与技巧结合,更好的诠释作品的情感特征,使之不会空洞。

四、结语

在二十一世纪的今天,越来越多的人从事音乐专业,钢琴的学习也极为普遍。但绝大多数的人无论是在理论知识的学习还是在演奏技巧的学习上,并没有对所演奏的作品有深入的了解和认识,往往只是把曲子弹出来,对于作品的背景以及情感表达完全不理解,更不用说曲子的旋律处理以及强弱对比,因此演奏出来的曲子缺少情感,显得空洞。贝多芬的钢琴奏鸣曲具有极高的演奏价值,无论是情感表达还是技巧都给予演奏者极大的启发。笔者以贝多芬的早期钢琴奏呜曲的代表作品为例进行分析,旨在说明一首作品的完整演奏,不仅仅是把音弹奏出来,更要理解作品蕴含的情感,结合自己的理解并通过一定的演奏技巧从而把作曲家想要表达的情绪诠释出来,这样的演奏才是完整的。