以“教”的创造性引爆“学”的创造性

2016-05-30宋雪莲

宋雪莲

【摘要】 “自学·议论·引导”作为南通高效课堂的模式之一,已在各学科中应用几年,其理念遵循学生身心发展规律,其实践效果得到不少老师和学生的好评. 这种模式下的课堂是师生共同创造的过程,然而就初中数学来说,如何以创造性的“教”来引发创造性的“学”则是我们在教学实践中必须要关注和思考的问题.

【关键词】 创造性;引导;认知结构

作为一线教师,时常会不自觉地有这样的感叹:“怎么教不会呢?”事实上,十年的教学过程中的点点滴滴一再验证了:学生不是我们教会的,而是自己学会的. 课堂教学是师生共同创造的过程. 如何才能以“教”的创造性引爆“学”的创造性呢?在教学实践中我有如下几点思考:

一、教师的“教”须在充分研究了学生学情的基础上,对教材进行调整与整合,改变教材的呈现方式,以问题的形式启发学生的思维,引导学生参与发现,培养他们的自主学习能力和创新精神.

例如:“正比例函数”概念的建立及图像性质的生成. 教科书上的呈现方式是:从实例中抽象出正比例函数的模型并概括出此概念. 我在设计这节课时,采用了新的整合呈现方式:

(一)从小学的知识基础“成正比例关系的数”出发,用变量与函数的观点认识成正比例关系的数,建构正比例函数的概念.

1. 给出两组数

这两组数之间有什么样的关系?(学生已有知识基础:成正比例关系)

1. 如果我们把第一组数看作一个变量x,第二组数看作一个变量y,那么y与x之间是否成函数关系?能否给出函数关系式?

学生通过思考可以得出:y与x成函数关系,函数关系式为y = 2x.

2.再给出两组数:

(1)这两组数之间是否也成正比例关系呢?

(2)如果也把第一组数看作变量x,第二组数看作一个变量y,那么y与x之间是否成函数关系?函数关系式又是什么?类似地,可以得出,y与x成函数关系,函数关系式为y = 2x,y = -2x.

3. 观察函数y = 2x与y = -2x,它们的解析式有什么共同点?

通过个人思考,小组交流可以得出:它们的解析式都是常数与自变量的积的形式.

4.如果把这个非零常数记为k,那么这类函数的一般形式就为y = kx(k是常数,k ≠ 0). 这种函数叫做正比例函数.

正比例函数概念的生成没有照搬教材上的呈现方式,而是抓住了正比例函数概念的知识生长点:成正比例关系的数及函数的概念,设计了以上问题情境,让学生在活动中自主建构了正比例函数的概念.

二、教师的“教”应充分关注并利用学生的思考过程,即认知结构的建构或重组过程,来设计教学.

例如,《整式的除法》一节的主干知识是同底数幂的除法,这一知识的教学是要利用同底数幂的乘法,从逆运算的角度研究同底数幂的除法. 我是这样来设计并实施的:学生已有了同底数幂乘法的认知结构,可以利用他们的知识迁移及调整的能力,重构他们的认知结构.

1. 计算:a5 ÷ a3(a ≠ 0).

学生展示他的计算方法并说出依据:

教师又问:“那么请告诉大家,你是怎么想到这样做的呢?”

生2:“我想到在同底数幂的乘法中是底数不变,指数相加,所以我就想同底数幂的除法法则应该是底数不变,指数相减. ”

暴露学生的思维过程:知识的同化过程,是一种再认性同化,即基于学生辨别事物间差异从而表现出不同反应的能力.

2. 教师引导:“很好,你观察到了同底数幂的乘法与除法的共同点:都是同底数幂的同级运算,将同底数幂的乘法法则类比到了同底数幂的除法当中,并且根据问题的不同点作了调整,这是一种非常重要的学习方法. 但是这种类比调整是否是正确的呢?还需要进一步验证. ”

生2:可以用生1的运算来验证.

教师:有没有其他验证方法呢?(个人思考,小组交流)

生3:可以利用除法是乘法的逆运算来说明. 计算a5 ÷ a3所得的商,就是要求一个数使得它与除数a3的积等于被除数a5,根据同底数幂的乘法法则,a2·a3 = a5,所以a5 ÷ a3 = a2.

教师:非常好. 你从逆运算的角度说明了生2的计算结果是正确的,那么a2中的指数2是怎么得到的呢?

大多数学生都能回答:5 - 3!

教師:那么同底数幂的除法运算应该怎样进行?

学生自己概括同底数幂的除法法则:同底数幂相除,底数不变,指数相减.

最后引导学生把指数推广到一般的情形来证明这个法则.

自学·议论·引导教学法认为:“有成效的学习,是学习主体利用头脑中已有的认知结构,与新知识进行相互作用,通过自主的思维活动,领悟和理解新知识,将其同化到已有知识结构中,丰富充实原有知识结构,或者改变已有的认知结构,顺应新的知识,形成新知识结构的智力劳动过程. ”简言之,学习过程就是一个“同化和顺应”的平衡过程. 教学过程要遵循学生的这种认知规律,充分关注学生的已有知识经验与新知之间的联系,让学生亲历“同化”的过程,通过恰当引导,让学生顺利完成“顺应”的平衡过程.

三、教师的“教”应充分关注学生的学习需要,确定教什么,怎么教,逐步成为学生学习的指导者和组织者.

如习题讲评中,有这样一个问题:

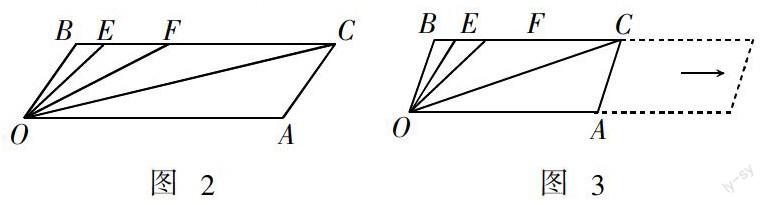

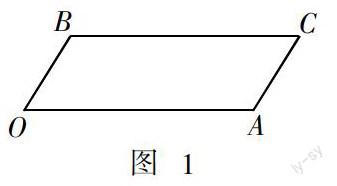

已知:如图1,BC∥OA,∠B = ∠A = 100°,试回答以下问题:

(1)如图1,求证OB∥AC.

(2)如图2,若点E、F在线段BC上,且满足∠FOC = ∠AOC,并且OE平分∠BOF.则∠EOC的度数等于____.

(3)在(2)的条件下,若平行移动AC,如图3,那么∠OCB ∶ ∠OFB的值是否随之发生变化?若变化,试说明理由;若不变,求出这个比值.

(4)在(3)的条件下,如果平行移动AC的过程中,若使∠OEB = ∠OCA,此时∠OCA的度数等于____.

讲评前,通过批改我了解到(1)(2)两问大部分学生都能解决,因此讲评的重点放在(3)(4)两问上,而这两问解决的思路则是相通的,都要用到“转化”的思想,即利用相关知识(平行线的性质)将要研究的两个角的位置“转化”到同一个顶点处. 所以讲评的重中之重又在第(3)问上,要通过这一问的讲评让学生获得这种解决问题的方法,进而去解决第(4)问. 我是这样来实施教学活动的:

教师:第(3)问,哪些同学有困难的请举手,请一名同学来说一说你是怎么分析和思考这个问题的.

生1:“在(2)的条件下”说明(2)中的条件和结论都可以作为这一问的条件;“平行移动AC”,说明第一问的结论OB∥AC仍然成立. 我的困难是问题求∠OCB ∶ ∠OFB的值不知道怎么入手.

教师:无从下手的原因是什么?(生1答不出来)

生2:因为这两个角的位置上没有关系.

教师:很好. 我们在研究相交线和平行线是了解到:几何图形中特殊的位置关系通常蕴含了特殊的数量关系,所以要研究数量关系,首先要让研究的对象具有特殊的位置关系. 有没有办法达到这个目的呢?

在个人思考的基础上小组交流后得出:

生3:∵ BC∥OA,∴ ∠OCB = ∠COA,∠OFB = ∠FOA.

∵ 由第(2)问知,∠FOA = 2∠COA,∴ ∠OFB = 2∠OCB,

即∠OCB ∶ ∠OFB = 1 ∶ 2.

教师进一步引导:很好. 善于思考的同学能否告诉大家,他的第一步推理的目的是什么?

生4:是利用平行线的性质将要研究的这两个角转化到同一个顶点处.

至此,這一问的讲评就结束了.

总之,无论是新的概念的建立,还是定理、法则、公式等的生成,又或者解题思路、方法的获得,都是在教师的引导下,发挥学生学的积极主动性,亲自实践、共同发现和探究的结果. 要想培养学生的学习能力和创新精神,首先就要透彻研究教学内容和教学对象的认知规律和需要. 忽视了对“教”的研究,而一味地要求学生具有创造力是不可想象的. 唯有创造性的“教”才能引发甚至引爆创造性的“学”,而学生的创造反过来又会激发教师的创造. 如果每一堂课都能成这样一个师生共同创造的乐园,又何愁学生不愿学,学不会呢?