现实·空间·面目

2016-05-30郑知渊

郑知渊

法国19世纪艺术史论家丹纳在其所著《艺术哲学》之《希腊雕塑的诞生》一章中,对古希腊雕塑的特征进行了如下描述:“头部没有特殊的意义,不像我们特别注意沉思默想的宽阔脑门,心情不快的紧蹙的眉毛,含讥带讽的嘴唇的皱痕。眼睛没有眼珠,脸上差不多没有表情和光彩。没有骚动的情绪,几乎永远处于安静平和状态。肉体自有肉体的庄严,绝对没有超出肉体生活的习惯,欲望和贪心。不像现代人只想把肉体隶属于思想。希腊人把激动人心的思想留给文学。那些雕塑一事不做,一言不发。他活着,就这一点对于他已经足够。”我惊讶于这段细致的描述中所显现出的,那个伟大时代对于事物的观看和感知的直接性和纯粹性。在那个时期作为观看的人的意识中,还有着一种,人存在于整体之中,让世界来充满自身的态度和愿望。而观看在我们这个时代,它的态度与方式是有所变化的。随着西方文艺复兴以来科学与哲学的引导下,观看可以说是从古希腊时期对事物的领受和获取,转变为一种向外的注视,是作为主体的人向外部世界投射出他的目光,世界被我们锁定。这两种观看,或者说两种人与世界的关系问题也是我这些年在拍摄过程中一直在处理的重要问题之一。

在拍摄最近那些彩色的都市风景照片之前,我拍摄过几年黑白照片。那是因为在2002年左右我接触到了几位上海摄影家拍摄的关于上海的黑白影像。我记得当时在一家叫威马影廊里看到上海摄影师王耀东先生的个展,还有在一些摄影书籍中看到陆元敏先生的作品。他们照片中独特而感性的气质在当时非常吸引我。我发现摄影竟然可以这样的自由,这样的深入自我。在混杂的街头,时时刻刻,每个景每个物都可以用来表达自己的感受。照片就像雨后街道表面深一块浅一块的积水,反射着街景,也映射出自我。之后我就试着自己拍摄了一些黑白的街头摄影。那些照片现在看来是主观情绪比较浓重的,是自己通过摄影建构起的一个个内心的世界,反应着一些不确定的、暗流涌动着的心理活动。就这样拍摄了三四年后,我对摄影渐渐有了一些新的认识。我发觉自己慢慢厌倦了沉溺在自我的世界中,而对于去面对更为宽阔的现实有了兴趣。而过于主观的情绪不仅没有让我更清楚直接的面对外部世界,反而把事物的本来样子遮蔽了。我觉得人总是容易沉溺在自己狭小的情感世界中,夸张自己,强调自己,并以此来打量世界,征服世界。而这些情感多是以某种缺陷和不满足为基础的。

在那个变化期中我看到了一本书—“歌德谈话录”。书中有一段写到:“一位即兴诗演唱家在回汉堡后,在亲朋好友面前即兴演唱了一段对汉堡的感受。歌德对他的演唱技巧表示惊讶之余,对他的演唱内容表示并不赞赏。歌德认为,他歌唱的更多是对回到汉堡后与父母朋友团聚的激动之情,而这激动之情同样可以用于其他城市,但是汉堡是那样的与众不同,丰富而细致的城市特征可以成为他演唱的材料,从而拓宽了观众欣赏的领域。那些有声有色的,一切如在目前的世界一定会使观众欣喜万分。一个演唱家要唱出自己音域以内的音是不难的,至于他音域以外的那些音,是非常困难的。他要成为一个歌唱家就必须克服困难,经历长期刻苦训练才行。要成为一个诗人也是如此,表达自己的内心活动,这算不上什么,但是一旦能掌握住世界并把它表达出来,他就是一位诗人了。此后他会有写不尽的新鲜的材料,而主观诗人,很快就会耗尽他的那些内心材料。”

这段文字正契合了我当时对摄影的一些思考。然而如何才能掌握住事物并把它表达出来?如何才能在照片中既展现自我意识的存在,又使外部世界能在画面中得以自然的呈现,使内心与现实能在一个主题中平衡互融的表达出来呢?之前拍摄的黑白摄影更多只是世界在自己内心投下的阴影,然后剥落下来的一些情感碎片,不是现实本身。这是我在此之后所要面临的一些问题。也是我希望在拍摄中慢慢寻找方法去实现自己的视觉感觉。

从2007年起,我开始摆脱之前的拍摄方式,以另一种完全不同的方式进行拍摄。当时的想法是,既然要拍摄就在眼前的、更为广阔的现实,那么这个现实究竟是什么样子的?它一定不是主观情绪的,也不能如报道摄影那样把现实作为一种已知的材料加以说明的产物。而对于摄影来说,落实到上海这座城市的话,那么它作为一种现实的对象,在我的视线里又究竟是由什么组成的,是怎么样组成的?

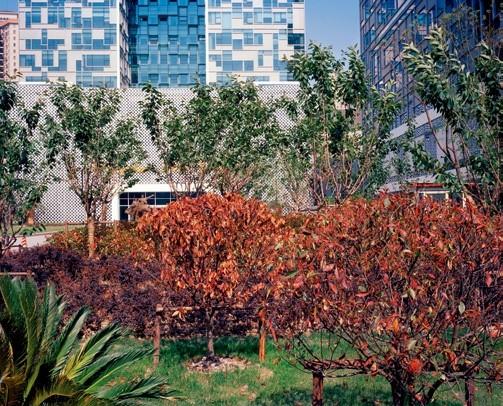

在具体的拍摄上,我开始使用彩色胶卷和中画幅相机,以及三脚架。我希望得到清晰又充满细节的影像。而之前我几乎都是在用傻瓜相机拍摄一些焦点不实的黑白照片。原本极其喜欢强烈的、光影斑驳的高反差效果,因为会引发暧昧的自我情绪,现在一概不再出现。转而运用正面阳光,使被摄景物的细节尽可能地都被凸显出来。原来与被摄对象总处在一种暧昧游移的距离,而现在与拍摄对象保持一种适当的距离。在照片中更注重信息的传递,也以此来消解个人情绪的投射。

在坚持进行这样的拍摄后,我渐渐的整理出一些想法。我发现要使现实事物的样子更为真切地呈现出来,必须守持视觉的诚恳。然而就现在一些摄影,特别是大部分我所看到的景观摄影运用的不是纯粹的视觉感知的方式,而是一种表意美学。这种美学是使事物转化为符号,然后再进行意义解读。在这一模式中作者假设读者拥有解读符号的密码,并以此预设图像背后的意义。这样图像中对于事物的知识,定义以及价值替代了视觉本身,视觉成为传达意义的工具。而这已经在潜移默化中成为我们习以为常地观看照片的切入口。

比如说一位著名的国外摄影师拍摄的中国长江系列作品中的一张代表作。画面中大部分的区域,几乎被不断向画面深处延展的高架桥所笼罩,这好像暗喻着不断高速发展的现代化建设。而画面左下方,和缓而明亮的水面上停泊着一艘小舟,这似乎在象征着一种平静缓慢的,也是简陋而又自然的,农业文明的产物。在画面右下方连绵的高架桥下,其中靠左边的四人似乎忘却了环境的复杂,在悠闲的喝茶聊天。但在画面最右边的一位,神色却显出一丝忧虑与紧张,也与周边的环境有着一份疏离感。可以说这张照片很好地呈现了一种现代化城市高速向前发展的势态,更暗示了人在两种矛盾的文明状态下,共同处在同一时空中时,所面临的生存状态和生存选择。这是我对这张照片所做的所有阐释,然而它们都是文学性的。这种对照片的认识是以我们已知的知识和概念为基础。也就是说观看者和拍摄者需要拥有一个同构的认识基础与知识基础,才能完成这次阅读过程,并获得相应的意义与联想。很难想象一个没有受过相应教养的人如何来阅读理解这张照片。可以说我们是通过预设的概念来阅读、思考、交流和下结论,我们对一棵树的观看不再拥有单纯的兴趣。我觉得应该悬置那些先入为主的观念,摆脱他者化的社会性与意识形态话语对纯粹视觉感受的干扰,使现实本身直接面对观者。而在照片中提炼出纯粹的视觉,并在这其中挖掘出现实本身,其基础就我的认识而言,就是人与空间的关系问题。

当我把这个关系放到我的现实空间中,就形成了我的拍摄主题。我如何置身此地地直接面对我视线中的现实事物。如何使自己对现实事物本身的感知,直接在照片中表达出来。使现实事物透过相机、透过我的视线,与我的知觉相融合,直至把现实本身直接覆盖到照片上。

想要挖掘出极致的现实本身,就必须挖掘出一种极致的视线。然而相机本身的成像原理,即焦点透视原理,在观看上本身带有主观性。这种透视方式其实已经成为一种视觉制度。在这种内在的、看不到的程序规定下,人无可置疑地成为决定性的主体,世界被客体化,被割裂式的观看和检视。人与世界的关系在这种观看中,至此形成了分离与旁观。这种观看除去重点部分被格外凸显,其余事物都朝向一个点消退。犹如流行乐中的主旋律一般,大部分的音的意义只是为了烘托主旋律部分的一再重复。这样的观看使世界被切片化碎片化,事物不再从整体世界的关联中显现出来,而是突兀地割裂的状态被模棱两可的确定下来。这种方法所获得的视觉纵深感,本质上也是虚假的纵深感。

沿着这条视觉制度的发展方向往前寻找,我找到了两幅绘画。一幅是公元6世纪拜占庭时期,来自土耳其伊斯坦布尔,索菲亚大教堂的天顶圣母画;另一幅是公元16世纪意大利文艺复兴时期,拉斐尔绘制的西斯廷圣母图。

首先拜占庭的圣母画运用的是反透视的方式,我们可以从画面下部的近小远大的线条分辨出来。整个画面通过这种反透视整体上阻挡了观看者想要进入画面的视线。画面人物成扁平状,通过前后人物的重叠来形成空间深度。这是由于画面中所绘人物是圣母与圣子,他们对于祈祷的人来说,是一个绝对的存在,是世界这个整体本身。这也是我们为什么要向他们祈祷的原因。所以作为凡人的视线是不会被允许深入到这个象征实体的画面中去的。同样的原因,画面中的光线也不是运用外光法显现的,作为象征的实体,是不可能被任何外部光线投射到。他是光的来源,是光本身。因此我们看到画中圣子的全身,甚至整幅画都放射出一种由内向外的金色光芒。

另一幅由意大利画家拉斐尔绘制的西斯廷圣母画,显然他运用了线性透视法来创作的。虽然也是一幅正面画像,我们却能感受到一丝亲切感,因为她并不拒绝我们的视线,我们的视线好像能够轻易地进入到人物的身旁,像观看一尊雕塑一般对她进行环视。从人物的服饰和脚下的投影,我们也能发现在画面的一侧有一注光线打亮了整幅绘画。这幅画体现出的视觉意识,显然是人性提升,甚至人性觉醒的时代的一种集体意识。是西方神性的消退,人类中心主义正式登上了历史的舞台。

我为什么要拿这两张时隔千年的宗教画来详细比较呢?因为我想要我的摄影,即使这是个运用了焦点透视法的摄影。我希望它重新回到那个整体中去。我不是指回到拜占庭那张画的意思,那张画中呈现的是上帝,而不是现实。但是我希望可以通过一种视觉逻辑的重新组织,还原出一种视觉关系。而只有让观看返回到与自身相关联的整体中,我们才有可能回归原初的知觉世界。

为此我在拍摄上注重整体性的观看与结构的组织。在正面阳光的照射下,画面中所有事物尽数呈现出它们的所有细节。照片没有所谓的重点关照部分,所有事物对于相机来说都是重要的。我不去关注和想象事物具体是什么,使物从各种意义中摆脱出来。而是去发现他们可观可感的视觉特征,以及发现他们之间可能形成的种种关系。然后通过构图把他们连接在一起,纳入到一个整体结构中去。在这个整体中,事物就是事物,并以其自身的面目获得一种视觉的深度,而不是焦点透视方法获得虚假深度。这样画面便呈现出一种二维与三维之间的浅空间效果,也使照片获得了一个新的空间秩序。通过这样的观看和处理,能够使照片形成一个有自身视觉逻辑的、细节丰富又完整统一的整体。这样观看者通过自身的视觉感受即刻沉浸于这个整体中。如此在观看上消解原本主体对客体的分离与旁观。照片本身也因此有了一个平行于现实的,不断循环生发,自在自为的空间。

我认为一个可以被我们感觉到的、实实在在的空间体,即一个视觉的实在,是照片中的现实本身能否被把握并被表达出来的基础。而对照片或者说照片中图像的所有感知和解读,我认为也应该建立在此基础之上。