创新投入对出口贸易的影响

2016-05-30邵其辉钟昌标

邵其辉 钟昌标

摘要:将知识产权保护制度纳入技术创新与出口的研究框架,探究三者的关系,基于理论分析,采用1997-2013年中国30个省的数据,运用动态面板纠偏最小二乘虚拟变量法进行实证,发现:知识产权保护对出口的促进作用呈“倒U型”;总样本的创新投入对出口无正向作用,而在知识产权保护水平达到门槛的东部分样本中则存在促进作用;创新投入与知识产权保护的协同作用不利于出口,知识产权保护负向调节创新投入对出口的促进作用。地区知识产权保护水平超过门槛值后,创新投入对出口的促进作用反而减弱,反映出我国创新模式需由模仿创新向自主创新转变。

关键词:创新投入;知识产权保护;出口贸易;模仿创新;自主创新

DOI:10.16315/j.stm.2016.02.009

中图分类号:F062.4

文献标志码:A

Effect of R&D inVestment on regional export:from the perspective of inteUectual property protection SHAO Qi-hui,zHONG Chang-biao

Abstract:This paper summarizes the theory and mechanism 0f the efflect of technological innovation on export andenriches it by incorporating intellectual propety protection into the research framework.According to the existingresearch,the degree of intellectual property protection of the 30 provinces of China is calculated by the index ofIPP.Using panel data of the 3o provinces of China from 1997 to 2013.the role of R&D investment and intellectualproperty protection in export is studied.It is found that the eflfect of the protection of the intellectual property righton export is“inverted U”.There is no positive eflfect of R&D investment on export of the whole country.whileR&D investment of eastern part where there is better inteUectual property protection does have positive eflfect on ex-port.The ef.fect of R&D investment on export is weakened by the strengthening of the protection of intellectual prop-erty right,which renects that the innovation mode of China needs to change from simulating innovation to independ.ent innovation.

Keywords:R&D investment;intellectual propety protection;export;simulating innovation;independent innovation

改革开放以来,中国的对外贸易出口额逐渐扩大,并于2009年超过德国成为世界第一出口大国。但随着中国经济进入新常态,人口红利减少、人民币升值等矛盾使得传统的出口带动模式不可持续。经济全球化的深入及国际竞争的加剧使得技术在出口贸易中的影响越来越大。在这样的背景下,中国亟需通过技术创新而非传统的要素投入来保持中国产品在国际市场上的竞争力,实现贸易结构的优化升级。约瑟夫·熊彼特在著作《经济发展理论》中指出作为推动经济发展主体的企业家的本质即是创新。在保罗·罗默与罗伯特·卢卡斯提出的内生经济增长理论把经济增长建立在内生技术进步基础上后,技术进步引起了越来越多的重视。但是技术创新并不能孤立地发展,技术创新需要知识产权保护等制度的支持。TPP协议的重要内容之一即为知识产权保护问题。如何驱动创新发展是当前关注的焦点,与技术创新相关的知识产权保护制度的研究对于促进出口具有重要意义。

l.文献述评

技术创新理论最早由熊彼特在20世纪30年代末提出。新要素贸易理论把技术创新作为了一种新的生产要素拓展了赫克歇尔一俄林学说,波斯纳的技术差距论与弗农的产品生命周期理论也都强调技术变化对国际贸易的与格局的影响。Krugman 建立的南北贸易动态模型认为技术的创新和扩散所形成的技术差距是各国贸易模式和贸易利得的决定性因素。Grossman等建立的技术创新与技术模仿内生化的一般均衡贸易模型,指出南北双方的出口贸易模式取决于北方国家的技术创新和南方国家的技术模仿。新新贸易理论发现只有高生产率的企业才能克服出口沉没成本进入出口市场,而技术创新则是提高企业生产率的根本动力。技术创新主要通过要素供给和产品供给两方面影响出口,一方面,技术创新可以通过新材料、新能源的开发使用生产要素在生产环节中的密集度,也可以改变一国要素禀赋;另一方面,通过工艺创新与产品创新可以提高生产效率,改善产品性能,提升产品附加值,满足甚至创造市场需求。

关于技术创新与出口贸易的实证研究也发展迅速,大量的文献通过不同国家的数据从不同的层面证实了技术创新对出口的促进作用。Gruber 最早研究了美国各类产业,发现R&D是决定产品国际竞争力强弱的重要因素,研发投入的大小会影响一国的比较优势。Becker等、Cassiman等文献采用企业层面的微观数据实证也都发现技术创新对出口有正向作用。张军使用22个国家的数据实证分析发现传统要素如区位因素、劳动力等要素在国际贸易竞争力中的作用有所减弱,而技术创新则在国际贸易中扮演日益重要的角色。

上述研究均从国家或地区层面的要素禀赋比较优势角度出发,假设其内部的制度是均质的、不变的,而实际情况并非如此。许多西方发达国家的制度建设已经很完善,因此其创新投入对于出口有显著促进作用,而中国作为一个处于转型期的大型经济体,其内部不同地区(如不同省份,东部与中西部)的市场化程度、产权保护程度等制度因素在存在显著的差异,且处于动态变化中。因此,以中国为样本的实证研究得到的结论并不一致。赖明勇等。发现研发强度对不同行业的出口竞争力都有正向的促进作用,但对不同行业的影响有显著差别。姚利民以省际横截面数据研究发现R&D支出与专利数作为技术创新的投入和产出指标对出口有显著的正效应。徐二明等、李汉君等均认为研发投入对高技术产品出口具有促进作用。而Guan等、魏龙等、陈健等、Ganeshan Wignaraja等利用中国的数据研究发现以研发投入衡量的创新能力并不能促进出口。盛丹等等在研究其他因素对出口贸易的影响过程中间接发现中国的研发投入总体上对出口有负向作用。晏涛利用中国工业企业数据研究发现创新投入需要达到一定的程度才能对出口规模产生稳定的促进作用,在此之前研发投入对于出口规模的提升作用有限,甚至可能会有负向作用。

上述关于技术创新与出口的文献都停留在资源基础理观(RBV)的范式上,忽略了制度因素对国际贸易的影响。而制度基础理观(IBV)则认为外部的制度因素会影响企业的战略选择。中国是从计划经济走向市场经济的新兴经济体,各项制度还处在剧烈变化的过程中,制度的变迁会导致资源分配的变化,由于资源的稀缺性,企业往往利用不完善的制度环境来克服资源的限制。金祥荣等认为各个地区的产权保护制度差异是导致各地对外贸易发展出现差异的重要因素。资源基础观与制度基础观从不同维度分析了影响出口的因素,但是忽视了要素投入与制度两者之间的相互作用对出口的影响。因此,以中国为对象进行研究时有必要将要素投入与制度变迁纳入到统一的研究框架中。

全球化进程加快及中国市场化改革的深入使得资本技术密集型产品等包含知识产权的产品在中国的出口总额中比重逐渐加大。为了促进技术创新,提升中国产品的国际竞争力及吸引外资,中国的知识产权保护制度近年在立法方面取得较大进展,逐步增加了知识产权的相关立法,但各省市由于发展阶段的不同彼此间存在实际执法强度的差异,导致各地实际知识产权保护水平不同。因此本文将知识产权保护纳入创新投入与出口的研究框架中。

此外,易靖韬等文献证明当期出口会依赖前期出口而产生的内生性问题,参考彭向等解决创新产出内生性问题的方法,本文使用动态面板数据的计量方法来解决出口问题的内生性,以期得到更稳健的结果。

2.理论分析与假设提出

知识产权保护制度的变化,既会通过影响技术创新对出口产生间接的影响,又会通过其他渠道影响资源配置进而对出口产生影响。本文提出权变的观点,将创新投入与知识产权保护制度同时纳入到影响出口绩效的模型中,认为创新投入对出口的促进作用会随地区知识产权保护制度的变化而显著地变化。

技术创新的产出为新知识,而知识的非竞争性和非排他性使其具有正外部性,复制知识的成本远小于生产知识的成本,即创新者的私人收益小于社会收益,因此知识产权立法与保护程度的提高可以对产权持有人具有正向激励。具体而言,知识产权保护水平提高通过作用于技术创新与技术扩散可以促进国内的技术研发,提升国内产品的技术含量,改善出口结构;也有利于吸引高科技外资,方便生产技术、工艺流程、高质设备的引进,进而对国内企业产生技术溢出与转移,进而促进出口;还利于形成领头企业与中小企业合作的产业集群,融入全球化生产化网络。

但是,过强的知识产权保护,又会造成垄断,阻碍技术创新的扩散,提高社会总成本,降低社会的整体福利,不利于出口贸易。因此,提出本文第一个假没:

假设1:知识产权保护对出口贸易的影响作用呈“倒u型”。当知识产权保护水平较低时,知识产权保护程度的提高有利于促进出口;但当知识产权保护水平达到一定水平后,知识产权保护水平的进一步提高对出口贸易的正向影响会下降。

创新投入对出口的作用实际上并不是一成不变的,知识产权保护制度在创新投入与出口之间起到调节的作用。创新投入对出口的促进作用会随着地区知识产权保护程度的变化而显著地变化。推动有效的技术创新需要解决创新积极性的问题,地区知识产权保护过低会使新产品的生命周期急剧缩短,导致产权激励不足,技术创新效率低下。此外,知识产权保护水平过低还会使产业结构升级动力不足,造成人才流失,经济发展阶段滞后,使得与创新投入相配套的资源不足,导致创新投入作用有限。许春明等、姚利民等等对中国各地区的知识产权保护水平进行测算发现中国实际知识产权保护水平远低于发达国家,而由于各地区的发展阶段的不平衡与开放程度之间的差异,总体来看东部沿海地区知识产权保护水平较高,中西部地区较低。

本文认为创新投入需要在一定的知识产权保护水平下才能发挥作用,即只有在知识产权保护水平达到门槛值后,创新投入才能起到促进出口的作用。中国广大中西部地区知识产权保护制度还不完善,对知识产权的保护水平还未达到门槛值,使得创新投入对贸易的促进作用有限,甚至可能由于创新资源的浪费而对出口有负向作用。而中国东部地区的知识产权保护水平相对较高,已达到门槛值,因此东部地区的创新投入对出口可能存在显著的促进作用。由此提出本文第二个假设:

假设2:地区知识产权保护水平达到门槛值后,创新投入会对出口产生促进作用;而在知识产权保护水平过低的地区,创新投入对出口无正向作用。

创新投入的使用模式主要分为自主创新和模仿创新。自主创新的优势建立在自主研发及其对核心技术的独占性,但其前期投入大,不确定性高。知识产权保护程度提高有利于促进自主创新。而模仿创新则是通过“逆向工程”等手段获取先行者的核心技术,而后进行产品性能或者生产工艺改良与变动,生产出质量与价格富有竞争力的类似产品来获取经济利益,其后发优势在于节约了前期研发成本与后期的市场开拓成本。知识产权保护程度的提高增加了模仿企业与先行企业发生知识产权纠纷的概率,实际上提高了模仿创新的成本,而当模仿创新成本的增幅超过保护水平的提高带来的正面影响后,保护水平的进一步提高将不利于模仿创新,但有利于自主创新。由于技术创新的正外部性及不确定性,创新主体出于效益与风险的权衡会选择不同的模式。代中强实证发现中国的研发投人为模仿创新导向型。在当前国际贸易存在高技术壁垒的情况下,中国作为后发国家,模仿创新在短期内有利于促进出口,而自主创新则需要长期投入才能获得核心竞争力,进而对出口产生促进作用。据此,提出本文的第三个假设:

假设3:对于以模仿创新为导向的地区,在知识产权保护水平达到门槛值后,随着保护水平的进一步提高,创新投入有利于促进出口,但创新投入与知识产权保护制度的协同作用不利于出口,即知识产权保护水平负向调节创新投入对出口的促进作用。随着知识产权保护水平的进一步提高,创新投入对出口的促进作用减弱。

3.模型构建与实证分析

3.1模型构建

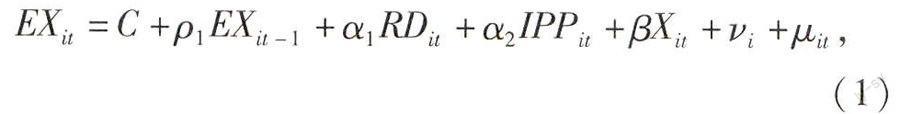

借鉴于等的实证模型,结合本文的研究目的,以出口总量被解释变量,以创新投入为核心解释变量,以知识产权保护制度为调节变量,同时为了消除出口的内生性问题,构建如下动态计量模型:其中:i表示省份,t表示年份;u表示不可观测且不随时间变化的地区固定效应,u表示随机扰动项;p1为因变量一阶滞后项对当期因变量的影响系数;α、β分别表示其他解释变量的系数。EX是被解释变

3.2变量说明及数据来源

本文采用中国30个省市自1997-2013年共17年的面板数据展开研究。出口(EX)、创新投入(RD)、开放程度(OPEN)、固定资产投资(FAI)与外商直接投资(FDI)分别表示各省市的出口总额、研究与试验发展经费内部支出、进口总额、固定资产投资总额、实际利用外商直接投资额,为了消除各省份之间的规模差异给研究结果带来的影响及研究的方便,参照郑国洪等的做法,取相对值,即EX、OPEN、FAI与FDI均取其绝对值与该地区GDP之比,地区规模(LAB)为各地区就业人口数量占总就业人口之比。人力资本(HC)参考彭向等的做法,采用各省份大专及以上人口占6岁以上人口的比重来衡量。实际汇率(REER)表示以1997年为基期的美元对人民币实际汇率水平,即第t年1美元对应的实际人民币金额。各指标根据各省市统计年鉴、中国科技统计年鉴,中国人口统计年鉴及中国统计年鉴内的相关数据计算得到。

关于知识产权保护水平的量化,韩玉雄等针对中国的立法强度与执法力度之间的不同步,引入“执法强度”的概念对GP指数进行进一步修正,提出HL方法。随后许春明、单晓光、沈国兵、刘佳、姚利明、饶艳对HL方法从执法强度方面进行了不同方面的改进。孙赫对各类知识产权保护保护程度的量化方法进行了系统的整理,并提出了改进意见。由于中国知识产权保护的实际效果不仅受到中国国内相关立法的影响,而且受到各省份在司法水平、执法公正程度与效率、社会文化、国际社会的监督等方面的影响,各省份由于所处社会发展阶段的不同而在这些方面存在显著的差异,因此量,表示各省份出口额;EX一,为因变量的一阶滞后项;RD为核心解释变量,即各省份研发投入;IPP是各省份的知识产权保护水平;x表示其他控制变量,以经济理论为基础,参考许和连等、郑国洪等等相关研究,剔除各省份共同性指标后,选取了以下变量:固定资产投入(FAI)、地区规模(LAB)、外商直接投资(FDI)、人力资本水平(HC)、地区对外开放程度(OPEN)和实际汇率(REER)。

为了考虑知识产权保护的非线性作用,在模型1中加入了知识产权保护的平方项(Ipp2),如式(2);为了研究知识产权保护与创新投入对出口的协同作用,在模型1的基础上加入了创新投入与知识产权保护制度的交互项,如式(3)。

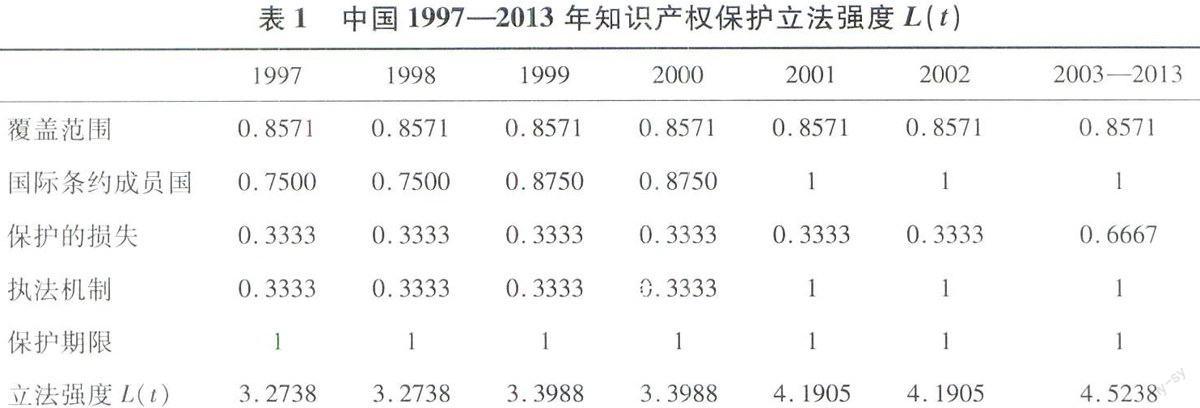

根据孙赫的结论,主要考虑以专利保护为主的知识产权保护,对HL方法进行了改进,测度中国1997—2013年各个省份的知识产权保护水平。IPP为知识产权立法强度与执法强度的乘积,即其中:IIPi(t)为第t年省份i的知识产权保护水平;L(t)为第t年的知识产权立法强度,由于中国的立法在全国统一,因此它仅随时间变化,即各省份同一年的立法强度相同;E:(t)为第t年省份i的执法强度。

立法强度L(t)为参考韩玉雄和李怀祖及沈国兵和刘佳的修改意见根据GP方法算得,如表1所示;执法强度E(t)从内部因素与外部因素2个角度考虑,内部因素包括宏观的法律体系的完备程度、政府执法态度与经济发展水平及微观的社会公众知识产权保护意识4个方面,外部因素则主要考虑国际社会对中国的监督。具体指标分别选取中国的立法时间长度、各省份的专利侵权案件结案率、人均GDP、各省份人均专利申请受理数、以及“中国是否加入WTO”来衡量,对这5个变量进行无量纲化处理后取均值得到执法强度E(t)。其中立法时间长度以1954年新中国开始立法为参考点进行计算;各省份的专利侵权案件结案率根据中国人民共和国国家知识产权局(sIPO)《国家知识产权局统计年报》内相关数据计算得到;人均GDP以2000美元为临界值;各省份历年人均专利申请受理数根据《中国科技统计年鉴》及各省份统计年鉴整理计算得到;“中国是否加入WTO”则假设从1986年复关谈判至人世第五年由0均匀变化为1。

3.3实证检验与结果分析

为了解决交互项与原始变量之间容易出现的共线性问题,并使交互项容易解释,本文对原始变量进行中心化处理后生成交互项。对各自变量之间进行多重共线性检验,发现HC与RD、IPP、OPEN等变量的相关系数都较高,且理论角度分析认为人力资本的提高与研发投入的增加确实存在很高的相关性,其对出口的影响途径相近,因此剔除人力资本变量HC,进一步利用方差膨胀因子(VIF)检验发现各自变量的VIF均小于10的可接受水平,表明不存在严重的多重共线性问题。

3.3.1估计方法

本模型是含有不可观测个体固定效应的动态面板数据模型,通过OLS估计与固定效应估计的结果有偏误,但是其估计结果分别表明了被解释变量一阶滞后项的真实估计值的上界与下界。一般短动态面板数据可以通过广义矩估计(GMM)进行估计,而对于长动态面板数据使用GMM估计存在较大偏差。Kiviet通过蒙特卡罗模拟分析表明,对于N较小的长面板,采用纠偏最小二乘虚拟变量法(Bi.as-corrected LSDV estimator,简称LSDVC)可以纠正90%以上的偏误。考虑到本文个体数i仅为30,而时间跨度达到17,面板较长,因此选择适用于长面板的LSDVC法来估计。本文以Arellano-Bond提出的差分GMM估计量作为初始值,采用LSDVC方法进行估计。为了判断LSDVC估计的有效性,本文也给出了OLS与同定效应的估计结果。

3.3.2估计结果及分析

在回归过程中,为了检验创新投入、知识产权保护、知识产权保护二次项、创新投入与知识产权保护的交互项对出口的影响及结果的稳健性,本文在控制影响出口贸易相关变量的基础上,使用多种估计方法,并逐步引入知识产权保护、知识产权保护二次型及创新投入与知识产权保护的交互项进行估计。本文使用统计分析软件stata进行计量分析,其中对总样本的计量结果,如表2所示,对东部地区分样本的计量结果,如表3所示。

首先对模型进行OLS与固定效应估计,计量结果见表2第二与第三列,结果显示,EX-1的估计系数为0.944与0.739,因此,根据上文可知,该系数的一致估计量应介于两者之间。接着进一步对模型进行偏差校正LSDV法估计,计量结果见表2第四列。LSDVC估计以差分GMM估计量作为初始估计值,LSDVC1估计结果显示因变量滞后项系数为0.794,处于0.739与0.944的可信预期区间,且在1%的水平上显著,说明LSDVC估计结果可信。表3对东部地区分样本的估计结果与表2类似。EX-1,的系数显著为正反映出当期的出口依赖于前期的出口,间接地证明了出口沉没成本的存在及当期出口绩效对前期要素投入的依赖,解决了出口绩效的内生性问题。对比LSDVC估计与OLS、FE的结果,可以看出解释变量系数的估计结果符号均一致,仅仅存在影响大小及显著性的差异,而LSDVC估计可以纠正90%以上的偏误,因此可以认为表3与表3的LSDVC回归结果是稳健的,下面将基于该结果进行分析。

模型的估计结果与本文的理论预期基本一致。LSDVC估计结果均表明知识产权保护制度会显著影响出口贸易。LSDVC,估计结果表明地区知识产权保护水平的提高可以显著提高地区的出口绩效。地区知识产权保护水平的提高,可以促进出口贸易。IPP指数每提高一个单位,可以使出口依存度提高2.5个百分点。引入知识产权保护的二次项后,Ls-DVC,估计结果表明,IPP系数为0.0542,Ipp2系数为-0.00578,表明知识产权保护对出口贸易的影响作用呈“倒u型”。当知识产权保护水平较低时,知识产权保护程度的提高有利于促进出口;但当知识产权保护水平达到一定值后,知识产权保护水平的进一步提高对出口贸易的正向影响会下降,即假设1得证。表3中关于东部地区分样本得到的结果也同样证实了假设1。进一步计算发现大部分地区的知识产权保护水平水平目前还未达到“倒u型”曲线的顶点。

在模型中加人知识产权保护及其二次项后,RD系数的显著性发生变化,表明知识产权保护制度确实存在调节作用。表2的估计结果针对整体IPP水平较低的总样本,LSDVC估计的RD系数均为负,且大多未通过显著性检验,说明总样本的创新投入对出口未起到促进作用;表3的结果针对东部地区分样本,东部地区的IPP水平显著高于总样本平均水平,计量结果显示RD的系数均为正,且在LSDVC7与LSDVC。中通过显著性检验,其中LSDVC,的估计结果表明在其他条件不变的情况下,东部地区研发强度增加1个百分点,可以使出口依存度提高2.7个百分点,即东部地区的创新投入对出口有促进作用,符合本文的假设2,中国整体的知识产权保护水平较低,因此总样本下的创新投入对出口贸易作用有限,而在知识产权保护水平达到了门槛值的东部地区,创新投入对出口有促进作用。

LSDVC4与LSDVC8均在估计中加入了RD与IPP的交互项,估计结果显示交互项的系数均显著为负,分别为-1.164与-1.477,且都在1%的水平上显著。LSDVC8估计结果表明在知识产权保护水平达到门槛值后,创新投入有利于促进出口,但是创新投人与知识产权保护制度的协同作用不利于出口,即地区知识产权保护水平进一步上升会负向调节地区创新投入对出口的促进作用。随着知识产权保护程度的进一步提高,地区创新投入对出口贸易的促进作用反而减弱,结论与假设3一致。

另外,各个模型中FAI的系数均显著为正,表明固定资本投资有利于促进出口,但东部地区的促进作用大于整体水平,原因可能是中西部地区的固定资产投资大部分用于基础设施建设,而较少用于可以提高生产能力的设备更新改造投资。FDI的系数在所有模型中均不显著,表明外商直接投资对总出口没有显著的促进作用。lAB的系数均显著为正,且数值较大,反映出规模经济有利于提高出口绩效。OPEN的符号为正,且都在1%的水平上显著,表明地区对外开放程度的深化有利于出口。REER的系数显著为正,表明人民币贬值有利于出口,符合传统的经济理论。

总体看来,创新投入与知识产权保护两者对出口存在互补效应与协同效应。当前中国知识产权保护水平的提高仍有利于促进出口,中国整体的知识产权保护水平还未达到“倒U型”曲线的顶点,尤其是中西部地区的知识产权保护水平还有很大的提升空间。,知识产权保护水平达到一定的门槛后有利于增强产权激励,并有利于与创新投入相配套的人才资源的聚集及产业结构的升级,使创新投入起到促进出口的作用,因此中国东部地区的创新投入对出口有促进作用,而整体的创新投入对出口无显著促进作用。创新投入与知识产权保护的协同作用不利于出口,反映出中国的创新投入模式仍然以模仿创新为主。由于模仿创新过程中容易发生专利侵权的行为,在知识产权保护水平达到门槛值后,保护水平进一步提高导致模仿创新的成本增幅超过它为模仿创新带来的正面影响,进而导致协同作用为负,反映出当前中国自主技术创新还未能成为出口比较优势来源。

4.结论及政策启示

本文利用1997-2013年中国30个省份的面板数据来研究创新投入及知识产权保护对出口贸易的影响,得到如下结论与启示。

第一,将知识产权保护这个制度因素纳入到技术创新与出口的研究框架中,研究发现随着各地区市场化进程的进一步深化及国家对知识产权保护重视程度的提高,各地区的知识产权保护水平总体在提高。本文发现,知识产权保护程度对出口贸易的作用呈“倒u型”,但当前中国的知识产权保护水平仍未达到顶点,即知识产权保护程度的提高仍有利于促进出口。中国整体上尤其是中西部地区需要进一步完善知识产权保护制度,提升知识产权执法水平,培养知识产权保护意识。如果考虑到短期内的负面作用,可以循序渐进地加强知识产权执法水平。

第二,创新投入对出口贸易的促进作用需要一定的知识产权保护制度配合。只有在知识产权保护水平达到门槛值的地区,创新投入才能对出口起到促进作用。在保护水平达到门槛值后,知识产权保护与创新投入的协同作用不利于出口,反映出当前的模仿创新模式与逐渐完善的知识产权保护制度之间存在矛盾。我国技术创新模式迫切需要从模仿创新向自主创新转变,使技术创新与知识产权保护制度彼此形成良性正反馈。需改善创新投入结构,通过政策激励与制度设计鼓励自主创新,使得中国的技术创新逐步从以模仿创新为主转向以自主创新为主,使技术创新与知识产权保护制度相互协调发展,提高出口竞争力。

第三,妥善处理模仿创新与知识产权保护之间的关系,鼓励开放式创新模式。知识产权保护制度的完善并不必然会阻碍模仿创新的发展,关键是要发展合法的模仿创新。相关政策应鼓励模仿创新者按照相关法律规定给予模仿对象产权所有者一定的物质补偿,签订知识产权交叉许可协议或者开放式创新合作协议,合法地进行开放式创新更有利于提高创新效率。模仿创新是技术扩散的重要环节,合法的模仿创新有利于自主创新技术的市场推广,通过制度设计妥善协调模仿创新者与自主创新者的利益可以实现双赢。

第四,使用动态模型发现当期出口与前期的出口密切相关,证明了出口沉没成本的存在及当期出口对前期要素投入的依赖。另外发现外商直接投资对于整体出口无显著促进作用,反映出外资对中国本土企业的挤占效应大于溢出效应,即通过引进外资来提升本土企业的技术水平及优化贸易结构的政策效果值得质疑。中国应提高外资引进门槛,多引进高技术含量外资,并要求其与本土企业合作,增加技术溢出,慎重引进劳动密集型的低技术含量外资。