社会中介组织腐败类型及其治理

2016-05-30刘洋

刘洋

摘 要:社会中介组织腐败是一种牵涉广泛、表现形式复杂的新型腐败形式。按照社会中介组织腐败中主体性与实施主动性的差别,社会中介组织腐败可以被划分为寻租型、衍生型、辅助型和合谋型四类。行政权力复杂介入、信息不对称和影响力是社会中介腐败主体性的形成原因,而组织自利性需求、正式制度乏力、非正式制度异化则对其实施腐败的主动性造成影响。要改善治理现状,需要从完善独立主体地位、加强信息公开、建立信用管理制度、推进法治水平、改善监管制度和推进职业伦理培养几个方面共同入手,形成有效治理的多元合力。

关键词:社会中介组织;腐败类型;影响因素;治理

中图分类号:D630.9 文献标识码:A 文章编号:1674-9170(2016)03-0063-09

社会中介组织是指依托专业知识、技能与服务在推动市场经济有序开展,沟通市场与政府关系方面承担特殊作用的社会组织机构。当代中国的社会中介组织是市场经济改革和政府职能转变的产物。然而,近年来,人们也越来越不得不面对社会中介组织腐败的严峻现实,不得不正视其腐败给经济发展和社会治理所带来的挑战。社会中介组织腐败则是指社会中介组织利用其特殊地位、专业知识与专业技能非法牟利,从而背离其社会功能与社会责任的失范行为。国内学术界在2006年后开始关注该问题,张展[1]、林跃勤[2]、过勇[3]、庄德水[4]、中国行政管理學会课题组[5]等研究者分别从经济学、管理学和政治学的视角对社会中介组织腐败的表现、特征和原因予以探讨。这些研究丰富了人们对社会中介组织腐败的认识,然而,当前研究依旧存在着研究成果总量偏少,研究内容有待深化等问题。本文试图以腐败过程中的主体地位和实施主动性为标准,对社会中介组织腐败的复杂现象进行类型划分,并对其关键性影响因素进行理论分析。在此基础上,以提升治理有效性为着眼点,对社会中介组织腐败的治理提出若干建议。

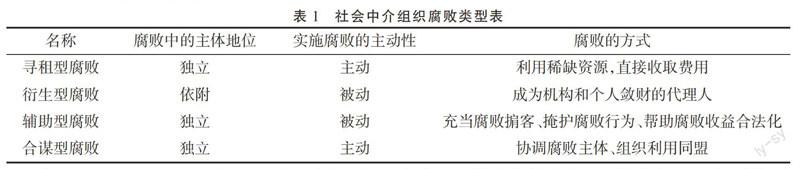

一、主体性与主动性:社会中介组织腐败的类型划分

社会中介组织腐败是一种牵涉广泛的新型腐败形式。社会中介组织腐败主体往往可以涉及从政府、社会到市场的诸多方面;其手法包括帐目造假、透露信息、行贿索贿、参与洗钱、虚假评估等诸多方式;其载体涵盖从行会、商会、律所、咨询公司到招标代理机构等形形色色的组织样态。与公权力腐败和商业贿赂相比较,社会中介组织腐败最大的特点就在于腐败过程中的主体结构和互动关系更为复杂。为了对社会中介组织腐败形成更为明晰和更具理论概括性的认识,以下从腐败中的主体性、实施主动性两方面着眼,将其腐败形态划分为四大类型(见表1)。

第一,寻租型腐败。所谓寻租型腐败是指社会中介组织借助垄断地位或者依附行政权力,掌握社会稀缺资源,从中获取利益的行为。在寻租型腐败过程中,社会中介组织具有独立的主体地位,在实施腐败过程中具有主动性。寻租型腐败虽然也发生在诸如法律、财务和房产、评估等社会中介组织之中,然而最为突出和严重的领域是行业协会。某些行业协会(不仅仅是行业协会)虽然名义上是非政府组织,但是现实运作过程中,往往具有某些行政或准行政权限,如审批权、推荐权乃至于行政许可权。这就为其利用自身影响,主动寻租牟利提供了机会。在国家审计署2013年的报告中,社会组织利用行政资源不当谋利的问题被专项指出“至2013年底,卫生计生委、国土资源部、住房城乡建设部等13个部门主管的35个社会组织和61个所属事业单位利用所在部门影响,采取违规收费、未经批准开展评比达标、有偿提供信息等方式取得收入共计29.75亿元”[6]。

寻租型腐败可进一步细分为个体寻租和机构寻租两种类型。其一,社会中介组织负责人利用组织的职能权限牟取个人利益。如中国贸促会汽车分会前会长蒋雷之所以能够攫取大量不正当利益,并最终携款潜逃,其根源便在于该会掌握社会稀缺资源,能够提供车展所必备的批文。[7]而在2010年衢州市建筑协会会长徐林森受贿案中,其腐败很大程度上是因为协会具有评选权,而这又和项目招标等一系列利益链条挂钩。在上述案例中,社会中介组织垄断的社会资源,成为个人牟取利益的基础。其二,有些社会中介组织依托垄断地位和某种形式的行政职能,强制或半强制推行行业服务,从而大肆收取会员费、评估费、审批费、评审费等等。如很多企业一旦成立,便自动成为某些具有深厚政府背景的协会会员,而这些协会所提供的行业服务又和行政行为紧密捆绑。在此,原本自愿入会的民间自组织行为被异化为变相的寻租索贿。资料显示“2010年,广西查处了9个行业协会,涉嫌违规收费2739.86万元,……其入会、会员费的收取都与有关主管部门的行政管理或行政许可挂钩,如与政策审批、证照年检等行政管理职能挂钩”[8]。广西的现象并非个案,社会中介组织寻租腐败现象已然形成某种常态化、普遍化趋势,成为当代中国反腐领域的新现象。

第二,衍生型腐败。衍生型腐败是指“权力与私利的无形化交换,……本身不易为外界社会所了解认知并明确判断的交换行为”[9]。所谓社会中介组织的衍生型腐败,其操纵主体依旧是行政权力,它通过将社会中介组织作为自身权力的衍生物,从而牟取利益。衍生型腐败与寻租型腐败的区别在于,前者是行政权力腐败的代理人,而后者则是借助行政影响力,前者是在腐败过程中是依附的、被动的,而后者则具有独立性和主动性。衍生性腐败的根本特点在于将原来相对简单、直接的权钱交易复杂化、间接化了。社会中介组织在此成为权力敛财的隐蔽手段。近年来,随着国内反腐高压态势的持续增强,很多官员为了规避腐败暴露风险,指使其亲友创办社会中介机构为其敛财。另外,某些权力部门则将中介业务直接指定给某些社会中介组织,以明示或者暗示的方式将行政行为与中介服务相互捆绑,从中间接牟利。如某些工商、审计、国土资源部门、环保部门都会指定专门的机构进行相关的业务中介办理,从中收取高额中介费用。在浙江环保系统腐败案中,环保局向环评中介机构收取30%回扣,而这一比例在浏阳环保腐败案中达到35%。[10]如此一来,在历次行政改革中被竭力遏制的权力部门不正当获利,通过社会中介组织改头换面后又悄然还魂。中介组织成为行政部门之外的专门敛财工具。“有些部门不方便也不敢直接做的事,就让下属事业单位或社会组织去做,早已成了潜规则。”[11]衍生型腐败的根源依旧在于行政权力的滥用和自我牟利行为,而社会中介组织在此充当了牟利手段和逃避惩处的挡箭牌。

第三,辅助型腐败。这是指社会中介组织在腐败过程并非其它腐败主体的代理人或依附者,然而却在腐败过程中充当协助其它腐败主体完成腐败过程的辅助型角色。此过程中,社会中介组织具有独立的主体地位,却不具备实施腐败的主动性,是帮助其它腐败主体完成腐败过程的推动者。腐败的实施实际上相当复杂,它会涉及到腐败关系网络建构、腐败过程和腐败获利处置等诸多环节。有些社會中介机构就利用其特殊地位、专业知识与技能为腐败交易提供条件,为腐败行为推波助澜。首先,在腐败关系网络构建方面。有些社会中介组织长期致力于在利益相关者和官员之间穿针引线、腐蚀公职人员、充当腐败掮客、营造腐败网络。如律师代表当事人行贿法官的司法腐败、公关公司付与相关政府人员高额咨询费、服务费,咨询公司为委托人承揽项目大肆行贿主管官员等皆属此类。其次,在腐败过程中,由于社会中介组织的介入,使得腐败过程往往更为不易发觉、更具反侦查性、腐败交易更易发生。有研究表明,在以行贿、受贿为主要方式的交易型腐败过程中,由于社会中介组织的加入,能够依托人际网络节约腐败交易成本,从而提升了腐败发生率。[12]另外,社会中介机构拥有的专业技能、专业地位能够为腐败动机到腐败行为的转换提供正当性和合理性掩护。如果没有律所、会计事务所开具的虚假证明,包装上市、粉饰业绩就无从实现;没有评估机构刻意低估国有资产,侵吞国有资产的过程也不能如愿展开。最后,在腐败获利处置方面,最为典型的是中介组织参与洗钱,从而将大量腐败收入合法化。能否将腐败的灰色所得通过种种手段转化为合法收入是腐败主体所关注的重要问题之一。当前有很多社会中介组织帮助腐败分子套取国有资产,或者与国际相关机构勾结,在海外大肆洗钱。“按照国际货币基金组织的统计数字,中国每年洗钱数量高达2000-3000亿元人民币。其中,相当部分是贪污腐败分子伙同中介机构共同‘漂洗出来的”。[13]总之,社会中介组织参与腐败全程,它在腐败中的辅助作用是腐败得以发生、蔓延的重要原因之一。

第四、合谋型腐败。这是指社会中介组织作为腐败主体之一,伙同其他腐败主体,形成利益同盟,从而相互配合、共同腐败的行为。合谋型腐败与辅助型腐败的区别在于,社会中介组织在腐败中所具有的主动性不同。合谋型腐败中的社会中介组织往往是积极实施腐败的主体,而在辅助型腐败之中,社会中介组织往往是负责掩护与技术性处理的角色。合谋型腐败在现实之中又有两方面表现:其一,在现实的市场行为之中,社会中介组织因为占据多元主体交易与互动的特殊地位,具有天然的信息享有与程序操控优势,从而有可能营造灰色利益网络、构成合谋腐败。这导致社会中介组织在诸多市场行为中,偏离其原本应该遵从的客观、中立、公正原则,反而充当组织各方合谋腐败的中间环节。这一问题在诸如政府采购、工程招标、国土资源出让等利益敏感领域表现得尤为突出。在这些领域内,社会中介组织利用其特殊地位,上下联络、居中协调、主动编制灰色利益网络,通过将委托代理、竞标评标、监管各个环节的相关人员相互串通、虚置程序、违背公平竞争原则,从而不当牟利。其二、社会中介组织利用行业地位,组织行业垄断,攫取垄断利润,从而从行业服务机构演变为集体不正当牟利的串联者。在社会环境中,“在集团利益与竞争者、客户利益相矛盾时,集团内共谋牺牲他人利益可能成为必然选择”[1]。如果说,前一种合谋表现还更多地是“见机而动”的话,那么后一种类型则是一种主动出击,自我制造利益契机的腐败典型。后一种合谋型腐败是当前中介组织腐败发展的一种新趋势。[14]

与公共权力相比,中介组织腐败表现出更为复杂的形态与特点。社会中介组织腐败既能够通过垄断资源进行寻租,从而独立地充当腐败主体,也可以充当公权力腐败的工具、掩护与推手,还可以成为其它机构或个人非法牟利的组织与协调者,成为腐败网络的关键节点。从中我们不难发现,社会中介组织腐败具有腐败方式的复杂性、腐败形态的复合性、腐败影响的媒介性、关联性、弥散性等特征。这就意味着尽管社会中介组织是社会主义市场经济发展与社会建设的内在需要,但是社会中介组织腐败则成为侵蚀权力、妨碍社会建设、市场发展的重要因素。社会中介组织腐败应当引起人们的高度重视,成为中国腐败治理的重要领域。对社会中介组织腐败类型的划分是为了更为深入地把握这一特殊腐败现象,而对其腐败治理设计的前提则在于对其何以构成腐败主体和缘何能够实施腐败的相关因素予以进一步深入挖掘。

二、权力、信息与影响力:社会中介组织腐败的主体性成因分析

社会中介腐败的不同类型当中,其腐败主体往往涉及从公共部门、私人部门到第三部门的多重领域。社会中介组织为什么能够充当腐败主体,并且在不同腐败类型中还能呈现出主体地位差异,这是值得我们深入思考的问题。

首先,行政权力介入为社会中介组织走向腐败创造了条件,权力介入的差异性塑造了社会中介组织在腐败中的不同主体地位表现。许多研究者都已经指出,正是因为社会中介组织与行政权力之间存在着千丝万缕的紧密关系,才给其以可乘之机,使之从社会公正、效率的维护者堕落为违规徇私的腐败主体。然而,在现实中,行政权力对社会中介组织运行的介入存在着方式与程度差异,这实际塑造了不同的行政权力与社会中介组织之间的地位类型与互动关系。行政权力介入方式的差异影响了社会中介组织作为腐败主体的地位。在当前,行政权力对社会中介组织的介入主要存在以下四种方式:其一,行政机构直接管理社会中介组织。行政机构作为管理机关,直接对社会中介组织人、财、物进行管理,并且让渡部分行政许可和评估权限,从而赋予社会中介组织准官方的“二政府”色彩。其二,行政官员充任中介组织领导。行政机构的现任或者卸任领导充当社会中介组织领导,从而使即使名义上的独立的社会中介组织,其实质也是行政权力的变相延伸,是权力渗透的产物。政府官员充当社会中介组织负责人的行为容易模糊二者功能与权力界限,促使二者“结成利益共享体”[18]。其三,行政机构或者官员个人,委托他人设立或者指定特定社会中介组织作为其利益输送工具。其四,即使在与政府较少直接关联的社会中介组织之中,由于受到中国当前的大政府、小社会的结构性制约,社会中介组织为获得生存资源,竞争优势,也不得不迎合权力,配合主管官员的贪腐要求。以上四种方式之中,前两种方式,实际上是以正式或者非正式方式为社会中介组织赋权,使之具备社会自治组织原本不应具有的权限与资源,从而为其构成独立腐败主体提供基础。这实际上是寻租型腐败发生的根源所在。而在后两种方式当中,虽然表面上依然呈现出社会中介组织腐败的现象,然而在本质上,社会中介组织不过是行政权力腐败的伪装与延伸。社会中介组织在这种腐败类型中,是公权力寻租的工具与掩护。社会中介组织自身并不具备独立的腐败主体地位,在腐败主体关系之中,它居于从属地位。这就在很大程度上造成了衍生型和辅助型的腐败类型。

其次,信息不对称是社会中介组织成为腐败主体的内在条件。如果说行政权力对社会中介组织腐败的影响还更多地与体制环境这类因素相关的话,那么信息资源的影响则更多地与社会中介组织自身的产品和生产特点相关。社会中介组织之所以能够成为辅助腐败,或者发动合谋腐败,一定程度上和其所占据的信息优势有关。这一方面表现为,社会中介组织具有专业信息优势。社会中介组织的服务项目往往需要专业的知识、工具与技能,这就使其所掌握的信息具有某种相对稀缺性,具有信息优势。而这种信息资源优势在市场经济环境中往往具备利益交换的价值与潜力,某些社会中介组织正是以此为依托谋取不正当利益。很多时候,社会中介组织也正是凭借这种资源优势,才能够成为衍生型和辅助型腐败中的行为主体。这一现象在财务、法务、评估等专业化较强的领域表现的尤为明显。另一方面,社会中介组织掌握关键信息内容,控制信息流向。某些社会中介组织在市场交易行为中处于中间环节,其服务过程具有相对封闭性,从而使之有可能掌握利用特殊地位和服务特点掌握关键信息,并控制信息流向。这种信息资源是社会中介组织发动或者参与合谋型腐败的原因之一。例如在工程建设类招标投标中,社会中介组织往往就是利用透露招标关键信息的方式,形成围标串标,从而影响公平竞争,进而从中牟利。概言之,由于社会中介组织的产品特点的专业性和服务过程的特殊性使之具有某种相对的信息资源优势,某些不良社会中介组织正是借助这种信息优势,充当腐败主体,实现腐败行为。

最后,影响力是推动社会中介组织成为腐败主体的重要成因。在社会中介组织腐败中,某些中介组织不依托行政权力,也并不具备特殊的信息优势,依旧能够成为腐败主体,这其中,影响力的作用不容忽视。社会中介组织集体腐败,除了信息优势之外,最重要资源便是影响力。影响力已经成为影响社会中介组织腐败一个重要,但是却往往被人忽视的因素。所谓影响力是指人类之间一种特殊的相互作用关系。“在这种相互作用中,一个人或更多人通过使他人以特定方式行动而得到了他们所想要的东西,或至少接近了他们所想要的东西。”[15]就社会领域而言,影响力也意味着资源配置与控制的能力。在现代社会,与权力相比,影响力并不必然依赖于法律规章和科层制架构,历史、背景、组织规模、动员能力、社会网络节点位置都可能成为产生影响力的原因。惟其如此,影响力才能够成为权力与信息资源之外,另一个构成社会中介组织腐败的重要因素。社会中介组织利用地区、行业影响力进行腐败,尽管在其它领域也有所体现,然而在行业协会参与的合谋型腐败中表现的尤为突出。在国家工商总局2013年公告反垄断结案的12个典型案例中,有八个涉及行业协会的串通与勾连。近年来,在建筑、保险、旅游、食品、化工等领域,行业协会屡屡背离组织宗旨,成为协调、组织业内企业,实施价格垄断,牟取不当利益的重要平台。在近来曝出的浙江保险业协会、上海黄金饰品协会垄断案等典型案例中,协会都存在利用行业影响力,充当协调平台、协同利益主体、制造价格同盟、推动价格垄断的行为。

三、利益自主与制度缺位:社会中介组织腐败的主動性诱因分析

从腐败行为过程的角度来看,具备腐败行为可能性的主体并不一定必然会实施腐败行为。腐败行为类型的最终发生及其主动性与否要受到主观动机和约束条件等一系列因素的进一步影响。

首先,社会中介组织利益自主性使其具有实施腐败的潜在动机。公共选择学派的一个重要理论意义就是将经济理性的分析视角推广到公共部门,揭示出公共部门具有利益自主性的一面,这对分析介于政府与市场之间的社会中介组织同样具有启发意义。社会中介组织行为同样是经济理性作用下的产物,社会中介组织具有利益自主性。这一点在中国语境下往往容易受到忽视。由于对既往国家全能主义的反思,人们往往对于社会自治、社会组织报以太多的期许与幻想。社会中介组织之所以具有利益自主性,这一方面是因为社会中介组织成员也受自身利益驱动。他们为了满足自身生存、发展需要,存在着违背组织宗旨、违反法律法规,实施负外部性行为的可能性。另一方面,正如组织理论家所认为的那样,任何组织在其公开宣布的目标之外,都存在着“对组织的维护本身会成为组织的目标”[16]的取向。社会中介组织天然地具有维持、发展组织的内在需要,从而形成有别于公共需求的组织利益。在现实中,社会中介组织所具有的自主性利益诉求并不一定与公共利益相一致,这就隐含着诱发腐败动机的可能性。这就意味着社会中介组织无论从成员角度,还是组织整体角度都具有与公共利益相左的可能性。“作为法人行动者的社会中介组织是有自主性的,……其自主性有时与国家意愿相左的,有时也违背市场原则的。”[17]利益自主性是驱使社会中介组织腐败的内在动机。对此,寻租、衍生、辅助与合谋四种腐败类型之间没有本质区别。这种利益自主性的视角就解释了,为什么不但更多地受到市场利益驱动的律所、会计事务所会甘心腐败,而且标榜公益的行业协会、商会也会落入腐败的泥潭。社会中介组织利益自主性很多时候正是推动社会中介组织参与,乃至于主动发起腐败的内在动机。社会中介组织并非单纯的政府失灵、市场失灵的弥补者,也不是天然的“公平、公正”的捍卫者,它们是追逐自身利益的行为主体。这种利益驱动与走向腐败之间并没有不可逾越的鸿沟。

其次,正式制度约束乏力是社会中介组织主动实施腐败的重要原因。无论是个人还是组织腐败,都是理性权衡收益与成本之后的产物,与其它人类社会性行为相比而言,腐败行为具有高理性化特点。这其中,正式制度作为具有界限明确的组织制定与实施的规则体系,充当了影响腐败实施和主动性的重要变量。当前正式制度约束的无力与匮乏是导致社会中介组织腐败行为从潜在可能性走向实际现实性的重要原因。具体来说:其一,制度供给不足。在当下,并没有统一的社会中介组织发展法,地方性法规与行政条例也不完备。民政部、财政部新近出台的《关于加强社会组织反腐倡廉工作的意见》尚且缺乏必要的实施细节规定和落实方法。针对社会中介组织腐败的预防与惩处存在大量的法律盲区。即便如此,在仅有的行政法规、政策规范和分散的法律条款中,也往往存在着规定滞后、可操作性不强,甚至内容上彼此冲突等问题。尤为值得注意的是,当前法规中存在着非常严重的“重罪轻罚”现象。在辅助型腐败之中,之所以许多中介机构屡屡铤而走险,实际上是因为腐败成本过低。如根据《公司法》第21条规定,会计事务所作假承担的责任仅仅是“处以一万元以上十万元以下的罚款。构成犯罪的,依法追究刑事责任”。这和其巨额的收益比起来,显然不足为戒。其二,制度执行主体分散、缺乏协同,难以形成合力。当前我国并没有统一的社会中介组织治理官方机构,也没有明确的官方治理机构协调机制。现实中对社会中介组织的官方治理事实上是各自为政,多头治理。往往同一项目,在不同阶段由不同行政部门负责监管,这就容易导致治理过程的疏漏与盲区。而这就给与合谋型腐败在招标、采购过程中以可乘之机。第三,制度覆盖存在盲区。有效的制度约束需要覆盖社会中介组织运转的全过程,而当前的监管制度主要着力于事前审核,而对事中监督、事后检查关注不足。这就极大地削弱了政府在社会中介组织腐败治理中的实效性。第四,制度执行缺乏长效机制。当下地方政府治理社会中介组织腐败往往采取集中整顿、突击清理的运动式治理方式。这种治理方式不能说全无效果,然而却也存在着治理效果难以持久,种种顽疾周而复始的弊端。

最后,非正式制度异化为社会中介组织主动实施腐败提供条件。诺斯曾经指出以行事准则、规范、惯例等方式存在的非正式制度是人类行为约束的重要组成部分。从这个视角审视出发,人们会悖论性发现,原本应当在规范人们行为方面发挥积极作用的非正式制度竟然异化为推动腐败发生的推手。这主要表现为:其一,某些腐败行为已经被默认为惯例行规。在社会中介组织行业里面,诸如回扣、造假、合谋等腐败行为,正在以惯例、行规的方式形成某种业内共识,从而与正式制度形成紧张关系,进而诱使人们走向腐败。其二,腐败文化导致人们在价值、信念和观念上发生扭曲。在当前,由于受到社会大环境影响和行业内某些不良现象示范效应的带动,某些社会中介组织从业人员对腐败现象在价值观上产生扭曲、在态度上表现暧昧、在认知上偏离正确的轨道。正是这种腐败文化的产生和扩散,才为社会中介主动介入腐败营造了社会氛围。一方面,腐败文化扩大人们对于腐败的容忍度。在腐败文化之中,从业人员对于社会中介组织的种种违规、越界,乃至于违法乱纪行为视若无睹、麻木不仁,视为理所当然的常态。研究表明,越是这样的文化氛围,就越是“可能为腐败者营造安全感,使其无所顾忌”[18]。另一方面,腐败毕竟是违法,至少是不道德的行为,从心理学的角度而言,个体在进行腐败时候照常会形成认知与行为失衡,从而导致心理紧张。然而腐败文化却可以调整人们对于腐败的认知,降低人们的羞耻感和负罪感,进而使个体更为积极主动地谋求腐败。“当腐败成为一种‘文化被广泛接受时,个体对腐败的免疫力将迅速下降。”[19]

四、对策与建议:多元合力促进社会中介组织腐败的有效治理

由于社会中介组织腐败出现的时间相对比较晚,而且其行为隐蔽,人们对社会中介组织腐败的重视程度始终不足。这一局面近年来得以扭转。这不仅表现在越来越多的学者开始关注到社会中介腐败问题,而且党和政府也将社会中介腐败治理纳入到国家反腐败治理体系的整体视野当中。十八届四中全会则强调,“深化基层组织和部门、行业依法治理,支持各类社会主体自我约束、自我管理”。民政部、财政部联合下发了《关于加强社会组织反腐倡廉工作的意见》,其中明确指出“社会组织反腐倡廉工作,既是改革社会组织管理制度、促进社会组织健康有序发展的必然要求,又是加强和创新社会治理、建立健全覆盖全社会的惩治和预防腐败体系的重要内容”[22]。这表明,无论是学界还是实务界,对社会中介组织腐败治理的重要性与迫切性认识已经进入一个新阶段。从上文分析中,我们能够发现社会中介组织腐败是多种因素共同作用的结果,故而,对其进行有效治理也应当从多个角度齐头并进,从而形成合力。然而,不论如何设计措施,最为核心的问题就是如何防范社会中介组织成为腐败主体,如何增加其实施腐败主动性的成本。从这个角度着眼,以下几个方面是未来努力的方向。

(一)防范社会中介组织成为腐败主体的建议

1.进行行政权力“消磁”,确立社会中介组织独立地位。行政权力对社会中介领域的涉入与控制,是导致社会中介组织功能异化、走向腐败的结构性根源。行政体制改革的目标在于,通过厘清政府与社会中介组织的地位、功能与关系,使社会中介组织成为产权独立的法人主体。在政府与社会中介组织的地位与功能明确的基础上,将二者分离是实现社会中介组织腐败治理的基础。首先,坚决推进社会中介组织与相关行政部门彻底脱钩,破除政社不分、权力依附的现状。社会中介组织应该取消行政级别和人员的行政待遇,并在人、财、物等方面从行政部门中分离出来。社会中介组织应该真正做到产权独立、行为自主。其次,需要改变当前中介组织管理体制的某些规定,社会中介组织需要主管部门、挂靠、代管的现状需要改变。这样可以切断行政控制社会中介组织和社会中介组织行政化的可能渠道。第三,严格禁止现任公职人员直接或者间接充任社会中介组织的负责人。探索“职后就业限制”等防范利益冲突制度,严禁卸职官员利用社会中介组织实施“准行政权力”进行期权腐败。第四,不断推进行政改革、减少行政权力对市场和社会的干预环节,实施公共项目公开招标制度,使权力在“阳光下运行”,缔造社会中介组织公平竞争环境。第五,积极与国际接轨,引入国际相关机构竞爭,通过竞争提升社会中介组织的信誉感和独立意识,“倒逼”行政体制的进一步权力下放。

2.完善社会中介组织信息公开制度,实施“阳光中介”。积极探索社会中介组织的信息公开制度,从而为新闻媒体、社会公众参与对社会中介组织的全方位监督提供基础,为行业自律提供动力。首先,在制度上明确社会中介组织的信息公开义务,并对信息公开的主体、方式和机制予以明确。其次,要改变当前社会中介组织信息公开简单、滞后的现状,对信息公开的程度和范围予以规定,包括业务内容、收费标准、招标投标信息、投诉渠道等关键信息一律应当予以公示。第三,鼓励社会中介组织,运用多种形式、多种载体,面向管理机构、社会大众和同行公开信息,接受监督。

3.建立社会中介组织信用管理制度,规范影响力运用。国际国内经验表明,实施信用管理、加强违信成本是规范社会中介组织行为,防范其腐败较为成功的经验之一。首先,根据我国当前的实际情况,应当以省为单位尽快建立社会中介组织信息采集、分类和管理的基础平台,并努力实现全国联网。其次,信用管理过程中,在借鉴国际经验的基础上,确立科学的信用评估指标体系、评估流程。第三,对于信用评估结果予以定期公示,对于诚实守信、遵规守纪的社会中介组织和个人予以表彰鼓励,对于违规失范的组织或个人予以警告、降级乃至解散的处罚。这里尤其值得注意的是,应当将信用管理落实到个人,建立社会中介个人信用失范“黑名单”。对于情节恶劣者应当实施行业准入限制,防范其利用重新注册的方式逃避规制。

(二)增加社会中介组织实施腐败主动性成本的建议

1.加强法治化建设,提升正式制度水平。法治法规的缺乏、法治化水平低下不仅导致社会中介组织腐败层出不穷,而且增加了政府监管的不确定性和管理成本。提升法治化水平、构筑法规体系是治理社会中介组织腐败的必由之路。从当前实际情况和现实需要的角度出发:一方面,根据新的犯罪方式及特点,完善现有法律法规。要转变立法思路,重视行贿和辅助行贿的犯罪性质,明确对中介组织参与行贿受贿的惩处标准与方式。另外,现有的刑事、民事和专门性法律法规中,对社会中介组织违法认定、惩处标准和诉讼程序作出明确规定,以此形成具有威慑力的法律网络。另一方面,加快立法进程,适时颁布包括《社会中介组织组织法》在内的新的法律法规,填补法律空白。通过新的立法规范,将社会中介组织从行业从业资格到退出机制都纳入到法治轨道。在立法方面尤其要加强立法中的可操作性环节、问责制度建设。与此同时,应考虑规定社会中介组织承担连带赔偿责任,大幅度提升惩戒力度,提升腐败成本。

2.改善監管机制,强化反腐败的过程治理。倡导政社分离,并不意味着政府对社会中介组织的发展放任自流,只有有效的政府监管才能保证社会中介组织的健康发展。当前社会中介组织监管制度完善,在过程上就是要将事前、事中与事后的社会中介组织运行全过程全部置于监管之下,不留容易滋生腐败的监管死角。另外,在监管主体方面,针对当前监管主体分散化的现状,应该加强诸如工商、税务、审计、行业主管部门在内的监管主体之间的事件通报、信息共享和协同作业机制,探索联合监督、共同执法的有效途径。针对不同地区的特点和发展情况,可以考虑设置协调跨区域、跨行业的社会中介组织监管机制。同时,积极谋求社会监督与政府监管的有机结合。鼓励大众、新闻媒体、第三方参与监督,探索发掘网络舆论监督的形式与方法。政府与社会监督之间建立制度化的采集与回馈渠道,从而形成对社会中介组织监督的立体化合力。最后,在监管方式方面,变运动式治理方式为常态化、规范性、可执行性的制度建设,探索专门化的社会中介组织监管机构,并通过机构设置、人员安排、工作规范方面予以保障。

3.培育行业伦理,挖掘非正式制度廉洁潜力。对于反腐败而言,单纯的外部控制不仅成本高昂,而且效果也不理想。通过廉洁教育,改变文化氛围,提升自律意识是社会中介组织防范腐败的长久任务。廉洁教育不是空洞的道德说教,而是以职业伦理为核心,通过适当方法与形式,试图对受教育者价值、态度与认知进行影响的活动。在当前,可以考虑建立国家指导、行业推动和个别实施的三级廉洁教育体系。从中,联系社会中介组织的行业特点,有针对性地、利用多种方式对从业人员进行廉洁教育。通过廉洁教育使从业人员在价值层面认识到“公平、公正、公开”对于行业整体发展和单个中介组织成长的长远意义;在态度上使从业人员树立崇尚廉洁、反对腐败的荣辱观念;在认知上使得从业人员都能够清楚地知道职业行为的伦理边界以及违背后所付出的代价。努力通过多层次、多种形式的廉洁教育,使从业人员树立正确的职业伦理,形成廉洁自律的行业风气,这是治理中介组织腐败的治本之道。

参考文献:

[1] 张展.中国市场中介组织的发展研究[M].北京:中国经济出版社,2006.

[2] 林跃勤.试论“中介腐败”及其治理[J].学习与探索,2010(6):161-164.

[3] 过勇.当前我国腐败与反腐败的六个发展趋势[J].中国行政管理,2013(1):60-63.

[4] 庄德水.寻租网络、腐败中介及治理策略[J].天津市委党校学报,2014(6):37-41.

[5] 中国行政管理学会课题组,加强规范我国社会中介机构和服务监管之研究[J].中国行政管理,2015(2):16-20.

[6] 审计署.国务院关于2013年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告[EB/OL].(2014-06-24)[2016-03-20].http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992364/n3601066/n3601090/3602621.html.

[7] 张炤虎.蒋雷“出走”:车展背后惊现体制黑洞[N].中国经营报,2007-05-21.

[8] 李静睿.灰色的红顶协会[J].中国新闻周刊,2012(2):35-37.

[9] 郝文清.当代中国衍生性权力腐败研究[M].合肥:安徽大学出版社,2011:65.

[10] 王小宽.“环评腐败”不容忽视[J].今日中国论坛,2010(3):20-21.

[11] 李柯勇,王昆,孙铁翔.通过机构改革祛除审批权“异化”[N].新华每日电讯,2013-03-05.

[12] 陈艳莹,原毅军,王丽丽.中介机构、寻租网络与交易型腐败:中国省份面板数据的实证研究[J].南开经济研究,2010(2):3-16.

[13] 林跃勤.警惕日益猖獗的中介腐败[N].社会科学报,2009-02-19.

[14] 杜放.行业协会何以沦为垄断黑手[N].经济参考报,2013-08-13.

[15] (美)达尔.现代政治分析[M].上海:上海译文出版社,1987:37.

[16] (美)斯科特.组织理论:理性、自然与开放系统的视角[M].北京:中国人民大学出版社,2011:69.

[17] 方为华.中介组织研究[M].北京:社会科学文献出版社,2007:392.

[18] 公婷,王世茹.腐败“零容忍”的政治文化——以香港为例[J].复旦大学公共评论,2012(2):169-186.

[19] 李晓明,等.控制腐败法律机制研究[M].北京:法律出版社,2010:147.

[20] 民政部、财政部.关于加强社会组织反腐倡廉工作的意见[EB/OL].(2014-11-20)[2016-03-20].http://www.mca.gov.cn/

article/zwgk/fvfg/mjzzgl/201411/20141100730654.shtml.

责任编校 王学青

Study on the Types of Corruption by Social Intermediary Organizations and Their Management

LIU Yang (School of Law Studies, Shandong University (Weihai), Weihai 264209, Shandong, China)

Abstract: New forms of corruption by social intermediary organizations involve extensively and come in complicated forms. According to differences found in the subjects of corruption and of implementation, corruption in such organizations can be divided into four types, namely rent-seeking, derivational, auxiliary and conspiring. Complicated intervention of administration powers, unequal share of information and influential powers are influencing factors contributing to such corruption. Self-profiting tendencies of such organizations, weakness of formal institutions, alienation of informal institutions impact on initiatives in corruption. To improve the current status, something must be done to define their independent subject positions, to strengthen information disclosure, to establish credit management systems, to facilitate the rule of law, to improve the supervisory system, and to cultivate professional ethics so that multiple forces can join hand to form an effective governance.

Key words: social intermediary organization; type of corruption; influencing factors; governance