复杂地质条件下暗挖隧道地下水控制研究

2016-05-30董庆波

董庆波

摘 要:本文阐述了控制暗挖隧道中遇到的风化裂隙水的体系(受篇幅限制本文仅介绍降水控制方案),为地铁暗挖隧道安全施工创造良好的环境。

关键词:裂隙水;地下水控制;高密度电法

1 物探及三维地质建模确定板岩风化裂隙水的位置

1.1 三维地质建模确定基岩情况

建模采用Creatar三维建模及展示系统。建模流程见图1所示,对于地质体建模导入数据要求为北勘或理正数据格式的钻孔资料。

基于现场勘察数据,实现了从数据导入至三维模型生成展示的全流程。其地地质建模模块提供精确高效的三维地质模型建立方法,提供了经由各种钻孔、剖面图、平面图、等值线图等的自动或半自动构建三维地质体表面模型的功能,可表达如地层、断层、褶皱、侵入体、透镜体等复杂三维地质现象,并可进行任意空间剖面切割、部分实体切割,动态切割等。三维地质模型见图2。

1.2 高密度电法确定基岩裂隙

根据大连地铁所处地质条件,为了提高探测准确率,采用高密度电阻率剖面法确定裂隙水的位置。观测参数为视电阻率。测量采用温纳装置。

测量仪器为重庆地质仪器厂生产的DUK-2高密度测量系统。

数据采集质量采用每个排列均做两层的重复观测进行评判控制。重复观测在每个排列完成后选择两列进行,数据相对误差和数量应符合规范规定。系统检查量不低于测区总工作量的5%,均方相对误差≤3.5%。

剖面观测视电阻率数据与剖面地形测量数据为原始数据,资料处理分别进行原始数据视电阻率剖面成图、地形改正处理后的视电阻率剖面成图、剖面电阻率反演计算后的电阻率剖面成图。

视电阻率剖面的地质解释通过对本区地层构造和已知的测量与高密度电法测量视电阻率比对,建立本区地层构造的电阻率“标定值”;依据“标定值”对视电阻率剖面进行裂隙划分;最后将多个剖面划分的初步结果与地质及勘察钻孔资料综合比对,最终确定富水裂隙走向和划定。

1.3 建模及物探成果转化至CAD图

成果图3河口站至河口车辆段区间左线地质剖面图,图4河口站至河口车辆段区间右线地质剖面图。

2 地下水控制方案

2.1 地下水影响分析

本区间里程DK22+995~DK23+450地下水位高程7.2~12m,风化层与卵石层界面标高约-13.0~-5.0m,设计结构顶板高程约-9.0~-5.0m。结构顶板位于风化层中,邻近与卵石层界面,需将地下结构施工范围内的孔隙潜水、全风化及强风化基岩中饱和水基本疏干。并在条件允许的情况下,利用物探手段确定结构施工范围内的较大富水裂隙,并最大限度控制裂隙水对结构施工的影响

2.2 区间涌水量计算

由于地层的不均匀性,采用断面法计算区间隧道涌水量。

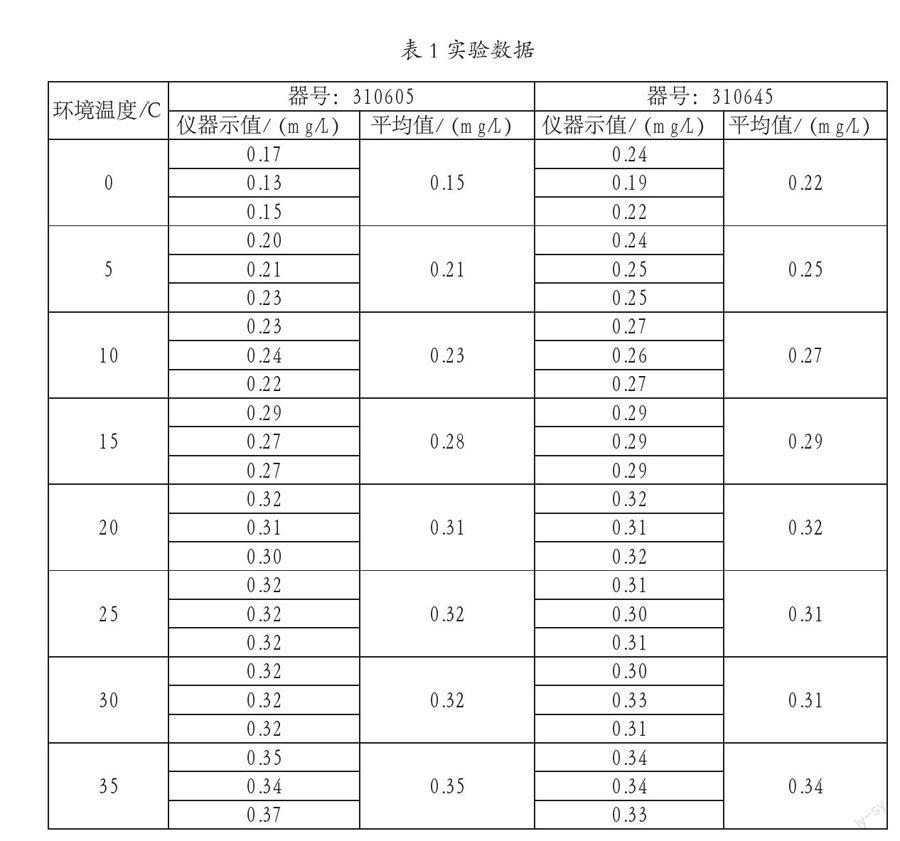

计算参数及结果见表1区间涌水量计算参数表。

2.3 方案及设计参数

根据勘察资料、现场施工场地条件、场地周围环境等多方面因素的分析,推荐采用管井降水方案。为保证降水效果,在降水井及排水管线全部施工完毕后进行一次群井抽水试验及水位恢复试验,以调整设计参数。

本区间需降水部位划分为9个降水段,针对每个降水段布设降水井及井身设计。

对于富水裂隙不发育地段,降水井深入中风化基岩2m;若基岩赋水裂隙发育,降水井井深应以穿过富水裂隙2m并进入中风化基岩控制,当富水裂隙范围超过结构底标高则井深应以进入结构底板以下2m控制。

由于含水层隔水底板位于结构顶板附近,降水无法将结构范围内潜水完全疏干,对于潜水残留水建议采用注浆、导流等措施处理。

设计参数见表2降水设计参数表

2.4 降水井平面布置图及井身设计图

3 结论与建议

(1)目前地铁河口站至河口车辆段区间降水段结构施工已顺利结束,降水效果得到业主的认可。仅局部存在残留水,基本保证了结构的“无水”施工。本区间为大连地铁第一个系统采用降水控制地下水的区间,对其他标段的施工有直接的指导意义。

(2)高密度电法在本区间查找富水裂隙的准确率达到了75%,基本满足了设计和施工需要。其缺点主要为:需要连续的断面(通过长度测深度),地面存在连续的建构筑物时无法量测;易受外界干扰:本区间北侧为运营中的电车202线,为避免干扰只能在夜间该线路停运时实施。

(3)三维地质建模能很好地展示基岩面的起伏情况,能很好地表现结构与地层之间的相对位置关系,下一步需要研究风化裂隙或者岩溶裂隙的表现方式。

(4)井身结构的设计及施工颠覆了大连地区传统的采用冲击钻施工的传统设计及工艺。本区间采用的井结构外径仅183mm,内径采用140/4的钢花管,最大出水量本区间达到了11m3/h。降水井施工采用潜孔锤套管钻进工艺,成井时间最小仅为6h,很好地解决了中山路占路施工的问题。本区间降水井设计主要缺点是外径偏小,井管缠砂网后在拔套管时易被套管带出。因此,在今后的设计中均推荐采用外径194mm的潜孔锤套管工艺施工。

参考文献

[1]李同斌,邹立芝.地下水动力学[M].长春,吉林大学出版社,1995.

[2]地质矿产部水文地质工程地质技术方法研究队.水文地质手册[M].北京:地质出版社,1978.

[3]张在明.地下水与建筑基础工程[M].中国建筑工业出版社,2001.

(作者单位:中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司)