世代流芳红军魂

2016-05-30郑京湘齐士英余琦景

郑京湘 齐士英 余琦景

“长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。”

“长征·踏歌寻根”报道组在白浪涛涛的大渡河畔真切地体味到了毛泽东同志这段话的精髓——红军走过的地方,不仅留下了可歌可泣的悲壮故事,还点燃了至今不灭的火种和希望,带给人们永驻心底的温暖。

红军保住我的腿

泸定县的一位陈姓老人,常给来采访的记者讲述红军保全他一条腿的故事。80年前的泸定,长期的军阀混战让百姓只能得过且过地过着日子。很多人家在正经营生的掩护下都开着心照不宣的大烟铺。住在新北街的陈娃,1935年时只有十来岁,亲妈“走”得早,后娘总使唤他上山砍柴、照顾店铺。他家的铺子是靠河边的一个茶马店子,叫沿河店,楼下是正经店,楼上有3间房,每间房有3个床铺,是给抽大烟的用的。陈娃明面上管管上烟、端茶、伺候人,暗中却要盯着烟客别偷走昂贵的烟膏子,一刻也不能走神儿。

这天,行商市的一个地痞走后,陈娃把烟盘子揭下来一看,烟膏子上赫然有个手指头挖出的坑。这时,陈娃的父亲上楼来看到,怒了!抡起身边的条凳就打过去,正砸在陈娃腿上,顿时鲜血直流。伤处没及时治,慢慢溃烂成了深可见骨的洞,土郎中们见后纷纷摇头。

就在这一天,陈娃的父亲看见守桥的“军爷”们正费劲地拆泸定桥的桥板子,说“赤匪”要打来了,还要共产共妻。父亲急忙叫上全家收拾了东西,带上了吃食上东灵山躲避。

在山上一躲就是4天。第4天天还没亮,远处突然传来一阵密集的枪声。不一会儿,枪声停了。大伙儿正懵着不知该不该再往山上挪一挪的时候,又听见有人吆喝起来:“乡亲们放心,‘赤匪都在河那边(西边),过不来!”

两天后,回家路上,陈娃和小伙伴抄小路走到一条水沟边。他把腿上綁着的布带解开,给伤口透透气,只见一个拳头大的深坑,鲜血直渗,疼得钻心。难过间一转身,见几步远的地方站着两个穿灰布补丁衣服、麻布裤子的陌生人。

“你的腿怎么了,我是军医,帮你看看。”其中一个人走上前来,关切地说道。一听口音,陈娃心里已经肯定他们就是传说中的“赤匪”。正愣着,灰衣人的手已经触到了他的伤腿,细细地检查起来,还从包袱里找出两个小纸包,打开一包直接抖在陈娃的伤处,另一包给他,嘱咐他过两天用淡盐水清洗伤口后再用烈酒冲洗消毒,然后把药粉也像这样撒上去,说罢便起身离开了。

陈娃刚到家门口,就听见后娘和对门开早饭铺子的人说:“我家灶房里的半口袋玉米面和南瓜都还在。”对面的老板也说:“奇怪,不是说‘赤匪是蝗虫嘛!我家屋里头还有百来斤灰面居然也还在。啧啧……”“‘赤匪真的是匪吗?那为什么不抢东西,不杀我们呢?还给自已治腿。”当晚陈娃躺在床上想了半宿。

说来也神奇,陈娃的伤腿上药以后,居然两天就长新肉了,不出半个月居然好了。虽然留了碗口大的一个黑疤,但腿保住了,也能自如地干活儿了,这日子也就有了盼头。他就这样带着对红军的感激渐渐长大、慢慢老去,不变的是常常向人们讲起他亲历而又难忘的这段故事。

在红军飞夺泸定桥纪念馆,我们看到两块漆黑发亮的老门板,“别小看它们,这可都是二级馆藏文物呢。”讲解员对每件文物背后的故事都能信手拈来——

当年,为了阻止红军渡过大渡河,国民党守军奉命拆掉泸定桥的桥板,还没来得及拆完,红军就占领了西桥头阵地。听信国民党谣传的当地居民,纷纷扶老携幼逃到了附近山上,街头空无一人。红军先头部队第二梯队负责铺架桥板,给后续部队打通道路,急需征用一些老百姓的床板和门板,因不能把报酬交到老百姓手上,红军就把银元放在各家桌上,并用瓦片盖好。河西街上有家姓李的,下山看到自家门板不见了,起先还站门口骂人呢,后来发现了桌上用瓦片盖着的银元和纸条,便逢人就说这支部队是好人。

当年河西街一个小媳妇儿李国秀就住在大渡河西岸,她家房子是用木板搭的,也被拆下给红军做桥板,也同样收到了银元。如今已是期颐老人的她,每当说起这件事,还是会抹眼泪。她把这两块寻常却不普通的老门板捐给了纪念馆,就是要让更多的人记住红军是人民的军队。

茶马古道鱼水情

泸定县化林古镇茶马古道,起于唐朝,兴于宋、元、明、清,是一条由四川进藏和汉藏民族经贸往来、民族融合的重要通道,也是兵家必争之地。

1935年5月29日,中央红军飞夺泸定桥之后,离开泸定城经安乐坝、大坝、挖角、甘露寺、栏杆石、程子坡、大桥头、冷碛、木瓜沟、佛耳岩、沈村、龙巴铺(兴隆)、盐水溪进至化林坪,一路播撒革命火种。

在冷碛,红军打土豪分粮食给穷人,当地百姓则全力提供粮食支持红军长征。好多人自愿帮红军背粮食,从大渡河边佛耳岩险道背到10里外的龙巴铺三圣宫等地。

在化林坪,红军与百姓朝夕相处的7个昼夜,帮百姓引水喝,救助穷人,军民一起打草鞋,留下很多动人的故事。

5月30日,红军先头部队对化林坪发起总攻。枪炮声震耳欲聋,当地百姓只好围坐在墙根下躲避枪弹。后来枪炮声渐稀,大路上的脚步声多了起来,听门外有人喊:“老乡,屋里有人吗?请出来吧,不要怕,我们是红军,是打富济贫解放穷人的红军。”接连喊了几声后,一位六七十岁的老婆婆才壮着胆子开了门,颤巍巍地说:“长官,你们要杀就杀我,请放过我的家人吧。”红军急忙扶住她:“阿婆,你说些啥子话嘛!说红军杀人放火,那是国民党污蔑我们的。我们也有父母兄弟姐妹,也是农民,是为了全中国穷人得解放才出来打仗的。”老婆婆见红军面容和蔼可亲,这才放下心,又见门外两边全坐着红军战士,却不进屋,急忙请红军进屋坐,主动给红军生火,帮助做饭。

红军战士进屋后在地上钉了两根木桩,动手打起草鞋来。他们用的是布条、花线,有的还带有布鞋底儿,用铅线穿孔,安上线耳子,穿上鞋带,就做成了一双草鞋。

“老婆婆您会打草鞋吗?”“会!”婆婆说着取出工具,腰间系上绳子,坐在草鞋凳子上熟练地打起草鞋来。她用自家用的火麻很快就打出一双草鞋。战士们连声称赞,争相传看。这种草鞋结实耐用,一双可以当好几双穿。

红军是好人,很快传遍全村。于是当地百姓纷纷用自家火麻为红军打草鞋,老婆婆还把打草鞋的技术传授给战士们。一时间,各家的堂屋里、屋檐下成了草鞋生产工地。这天,老百姓做了很多双草鞋,红军战士严守纪律,要付给铜板,百姓坚持不收,用实际行动支持了长征。

刚到达化林坪的时候,战士们全身被雨淋湿,又冷又饿,可是他们牢记不拿群众一针一线的纪律,就地买柴取暖做饭。有一位叫杨赵氏的当地百姓,说从没有见过这样好的军队,如神仙下凡,红军走后就从火堆里取出一个树疙瘩放在神龛里保存了下来……现在,这个树疙瘩也在纪念馆里展出。

用生命砌筑丰碑

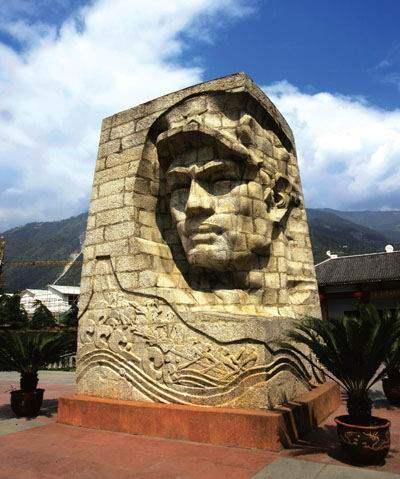

在安顺场的红军广场上,矗立着一座气势恢宏的灰色花岗石纪念碑。整个碑体是在酷似当地民居碉楼的立方体中,嵌入了一个巨大的红军战士头像,深邃坚毅的眼光越过面前波涛汹涌的大渡河,凝视着对岸的登陆点——安靖坝。

纪念碑上的浮雕场景,展现了红军强渡大渡河的战斗场景。站在纪念碑前,人们仿佛看到了当年大渡河汹涌的波涛,听到了当年枪林弹雨的呼啸,感受到红军战士一往无前的英雄气概。在翼王石达开全军覆没之地,英勇的中国工农红军突破了敌人的围剿和封锁,胜利渡河,创造了中国革命战争的奇迹!纪念碑为后人世世代代留下了一个可歌可泣的永恒标记。

据介绍,“中国工农红军强渡大渡河纪念碑”是邓小平同志当时题写过的唯一碑名。创作于1979年至1982年,是新时期纪念碑雕塑的开拓之作, 1987年7月还在全国城市雕塑评比中荣获二等奖。

纪念碑的第一作者叶宗陶(1947-1981)更是用生命在砌筑这座纪念碑,在纪念碑第17层灰花岗岩里,还存放着他的部分骨灰。

叶宗陶是雅安人,在父亲的熏陶下,从小喜爱读书、绘画,更喜欢用黏土捏“泥巴娃娃”。上世纪80年代初,正值改革开放初期,城市建设备受重视,参与城市雕塑建设更能获得可观的收入。1980年,叶宗陶却推辞了不少地方的城市雕塑项目邀约,接下了为时一两年、仅有2万元经费的“中国工农红军强渡大渡河纪念碑”设计任务。

任务艰巨。叶宗陶抑制不住创作的兴奋,他阅读了大量有关红军长征的历史文献资料,走遍了安顺场的山山水水,收集当年红军的遗物,考察打仗留下的碉楼,采访当年护送红军渡河的老船工,聆听他们讲那过去的事情,常常徘徊在大渡河边,观测最适宜摆放纪念碑的位置,他甚至穿上船工的衣服、包着船工的头巾,拿起船桨,在留存下来、当年护送红军渡河的翘首木船上拍摄划船动作寻找灵感。

在叶宗陶随身携带的大小不一、颜色发黄的自制速写本上,画满了安顺场的高山峭壁、老船工的沧桑肖像、羞涩可爱的彝族小女孩……

一次次写生采风、一遍遍构思创作,叶宗陶反复摆弄草图、泥模,无数次推翻重来,废寝忘食,殚精竭虑。渐渐地,他心目中的纪念碑有了模样,红军战士头傍巍崖凝视大渡河的设计小稿出来后,得到了专家、教授、领导和雕塑同行的赞许和支持。经过多次修改正式定稿后,又送到四川“青年美展”展出,广泛听取、征求群众和同行的意见,不断完善细节。

完成设计后,叶宗陶又亲自参加到施工中,放大小稿,翻制石膏模型,同石工师傅一起翻山越岭去选石头、开山石,希望选用当地最好的石料打造万古丰碑。

1981年7月20日,叶宗陶去宝兴县采购建碑石料,冒雨赶回石棉,途径荥经时正遇公路旁岩石塌方,受伤后抢救无效,于第二天凌晨逝世,时年33岁。在他沉重的背包里,装满了纪念碑的施工图纸,打石头用的锤子、錾子以及从宝兴采集来的建碑石样等。而今,叶宗陶用生命设计创作的纪念碑巍然屹立在大渡河畔,向人们传递着红军不屈不挠的精神力量。

红军印记永珍藏

2008年“5.12”地震后,纪念馆周边由成都市城乡规划设计院按照“修新如旧”的设计思路,建成了一栋栋川西风格的现代化民居,代替了先前的陈旧瓦房。错落有致的房屋周围,点缀着小桥流水、绿树红花的园林景致。沿着人工开凿的水渠一路前行,在当年强渡大渡河的指挥楼附近,记者见到了两堵复原的红军标语墙。一堵米黄色的土墙上用白灰寫着“红军是工农的军队 红特宣”,另外一堵复原的木板墙面上用黑炭写着“白军士兵是工农出身,不为军阀打仗,当红军去。红特宣”。

纪念馆副馆长宋福刚介绍说,自纪念馆筹建以来,对红军在石棉县留下的痕迹、使用过的物品的搜寻保护就不曾停止,仅当地有线电视台就发布过十几次文物征集公告,一旦有任何线索,工作人员都会亲自前往鉴别。

以前安顺场有很多房屋都是木结构的,发现了红军标语,就直接把那块木板撤下来收藏,比较简单,但是发现和保护写在土墙上的标语,就曲折多了。有两堵红军标语墙是上世纪70年代被发现的,当时安顺场发生火灾,群众泼水救火,冲洗掉了刷在墙体上的石灰浆,露出一些模糊的字迹。慢慢清洗后,才发现是红军留下的标语。因为这些标语留在老百姓住房的墙壁上,不可能拆掉百姓的房屋。又受经费限制,担心拆不好会损坏整个墙体,只能采取有限的保护措施,装上玻璃框,添加说明标识,告诉百姓这是红军留下的,很珍贵,要爱护。

“5.12”地震发生后,百姓的房屋被震坏,其中一堵标语墙被震毁了,宋馆长当即向县里请求,把尚未被毁的另一堵标语墙运回纪念馆。在县里的鼓励和支持下,宋馆长和同事们研究出了可行的拆墙和运输方案。那是一堵外墙,非常厚,最宽的地方有1米,上面写着:“川军弟兄不打红军,回家耕田做工去”,面积大约1.6平方米。宋馆长请工匠把墙体从后面剥离了一层,除了正面之外,全部用水泥糊上,再用木条围好。水泥干透后,将它慢慢放倒,并在下面垫好木方才起运。目前,重达两吨多的标语墙暂时存放在纪念馆的一处空地上,准备纪念馆三期布展的时候再展示。

宋馆长说,纪念馆里几乎每一件文物背后都有故事,这是传承红军精神的宝库。