基于“化归”思想的化学审题能力训练例析

2016-05-29陈建明吴新建张贤金

陈建明,吴新建,张贤金

(1.龙海市第一中学,福建 漳州 363100;2.福建教育学院化学教育研究所,福建 福州 350025)

一、问题的提出

解题过程一般可分为四个阶段,即弄清问题、拟定计划、实现计划、回顾反思[1],其中“弄清问题”即审题,是正确解题的前提和关键。研究表明,学生因审题不当而导致失分的比率高达20%。由此可见,“弄不清问题”是造成学生解题障碍和错误的主因之一,也是高考复习教学中必须突破的重点。有关该问题解决的行动研究虽然较多,但多是基于本学科思想下的探讨。[2-3]利用高中生已具有的跨学科思想方法进行有效迁移,来帮助化学复习教学中的审题障碍训练的研究尚鲜有报道。本文基于数学学科“化归”的基本思想,对化学高三复习中的审题训练进行了教学实践探索。

二、“化归法”审题的基本思想及其核心要素

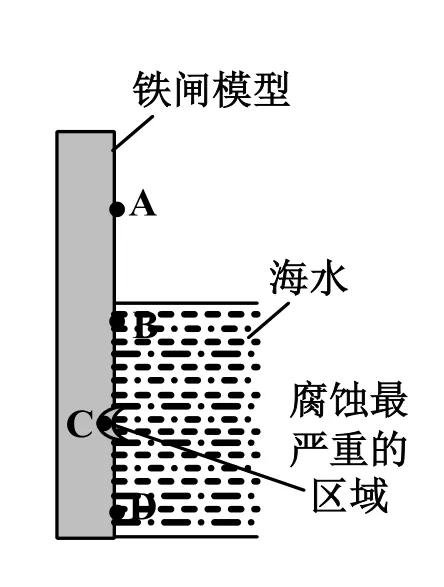

“化归”是数学的一种基本思想、思维策略和思维方式,即通过某种转化过程,将待解决或难以解决的问题,归结到一类已经解决或比较容易解决的问题中去并最终使原问题获得解决的方法策略。可见,运用“化归法”审题的基本思想是揭示联系,实现等价转换——化陌生为熟悉、化繁为简、化难为易、化隐为显。其运用框架图如图1所示。

指导学生运用“化归法”进行审题,需要抓住四个核心要素:

1.联想。人的思维有很强的归因倾向,在解决问题之前,人们总是习惯于先联想自己以前曾经处理或解决过的类似问题的方法和手段。

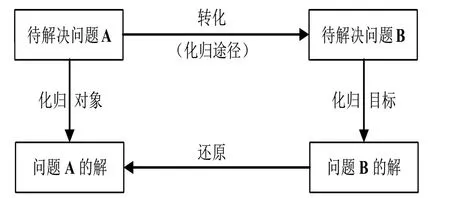

例1.一定条件下,溶液的酸碱性对TiO2光催化燃料R降解反应的影响如图2所示。下列判断正确的是:

A.在0-50min之间,pH=2和pH=7时R的降解百分率相等

B.溶液酸性越强,R的降解速率越小

C.R的起始浓度越小,降解速率越大

D.在20-25min之间,pH=10时R的平均降解速率为0.04mol·L-1·min-1

试题表面上看新信息多,考查学生能力全面,尤其是读图能力要求较高,解题有一定难度。但若从“联想自己以前曾经处理或解决过的类似问题的方法和手段”的角度审题,这道题与平时解过的类型题所涉及的知识还原出来后并没有什么两样,同属于图像试题,审题的焦点同样都要落在图像辨析上。而一般看图像,差不多围绕五个方面来看:一看面,即横坐标与纵坐标的意义,如本题中横坐标对应于Δt,纵坐标对应于Δc(R),二者关系为物质R降解速率,说明本题考查的是反应速率计算及外界条件对速率的影响;二看线,即线的走向和变化趋势,如本题中三条曲线均为不同pH环境下物质R浓度随时间的变化,同的是三条曲线均为单调递减,异的是pH不同,下降的幅度有别,而比较不同pH环境下物质R的降解速率正是本题考查的重点,把这一点抓住,也就抓住了本题的“题脉”;三看点,即起点、拐点、交点、终点等,如本题中三条曲线的起点均不同,但pH=2和pH=7对应的两条曲线终点却一样,均为完全降解;四看辅助线,即分别平行于横坐标或纵坐标的等时线、等温线、等压线、平衡线等;五看量的变化,如Δt、Δc、Δn等。从中可以清晰地看到一个“新问题”是如何被逐步化归的,在整个化归过程中,“联想”起到了极其重要的作用,补上了从条件到结论、从已知到未知之间缺失的链环,从而将一个“新问题”归结到一类已经解决的问题中去。因此,联想是运用“化归法”审题的第一要素。

2.模板。模板即参照系,是联想的落脚点。一个泛化的问题往往因为条件泛化而具有很强的“不确定性”,这种“不确定性”会成为思维的障碍。因此,倘若能够找到一个类似的题目建立起已知与未知之间的桥梁,就能在不断试错的过程中窥探试题的内部结构,进而寻找到正确的思维方向。从这个意义上说,化归法与类比法有异曲同工之处,二者都十分强调模板的重要性。

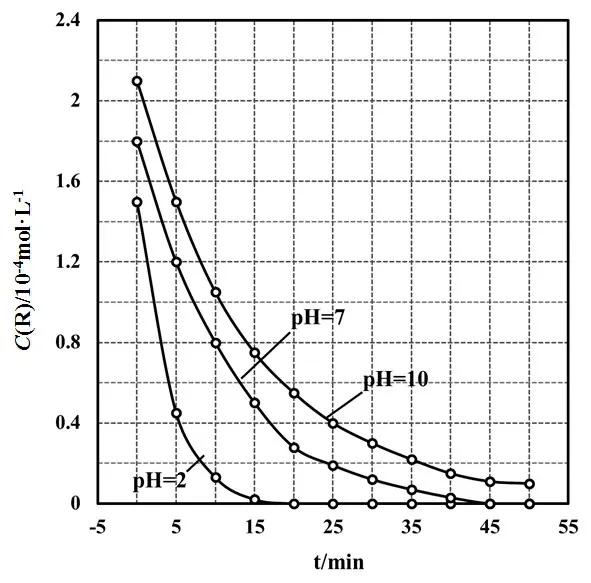

例2.铁及其化合物与生产、生活关系密切。

(1)图3是实验室研究海水对铁闸不同部位腐蚀情况的剖面示意图。

①该电化腐蚀称为______。

②图中A、B、C、D四个区域,生成铁锈最多的是_______(填字母)。

(2)用废铁皮制取铁红(Fe2O3)的部分流程示意图,如图4所示。

①步骤Ⅰ若温度过高,将导致硝酸分解。硝酸分解的化学方程式为______。

②步骤Ⅱ中发生反应:4Fe(NO3)2+O2+(2n+4)H2O=2Fe2O3·nH2O+8HNO3,反应产生的HNO3又将废铁皮中的铁转化为Fe(NO3)2,该反应的化学方程式为______。

图1 运用“化归法”审题框架图

图2 溶液的酸碱性对TiO2光催化燃料R降解反应的影响

图3 海水对铁闸不同部位腐蚀情况

③上述生产流程中,能体现“绿色化学”思想的是___(任写一项)。

(3)已知t℃时,反应FeO(s)+CO(g)⇌Fe(s)+CO2(g)的平衡常数K=0.25。

①t℃时,反应达到平衡时n(CO)∶n(CO2)=___。

②若在1L密闭容器中加入0.02 mol FeO(s),并通入x mol CO,t℃时反应达到平衡。此时FeO(s)转化率为50%,则x=_____。

这是一道融合了多种能力、属中等难度的综合题。解题时关键在于联系电化学腐蚀、氧化还原反应、化学平衡等化学反应原理知识在试题中的一般呈现方式,即“模板”。学生若能抓住析氢腐蚀与吸氧腐蚀的本质区别及其发生条件,硝酸的不稳定性、与铁反应时可能的几种还原产物(NO、NO2、N2、NH4NO3等),绿色化学的内涵,平衡常数与转化率的表达式及一般计算方法等,把这些模板知识提取出来,明确了化归的对象,也就明白了要考的是什么,在此基础上解题,情形一定大为改观。

3.问题意识。问题意识是试题化归的方向标。要把问题永远摆在第一位,审题时要时刻不忘所要解决的问题“是什么”,把“是什么”的问题时刻放在注意力层面上,只有这样,注意力才能够敏锐地捕捉住有用的信息,否则即使关键的信息凸显出来了也不会意识到,更谈不上化归。

4.共性知识与关联知识。知识是试题的载体,就一道试题而言,知识有共性知识与关联知识之分,同属于运用“化归法”审题的核心范畴。其中,共性知识是试题的基本载体,与题设情境无关。而关联知识,则是共性知识与试题提供的全部信息间产生“交集”的部分,这部分知识与题设情境有关,也是实现化归的“题眼”所在。

例3.固体硝酸盐加热易分解且产物复杂。某学习小组以Mg(NO3)2为研究对象,拟通过实验探究其热分解的产物,提出如下4种猜想:

甲:Mg(NO2)2、NO2、O2乙:MgO、NO2、O2

丙:Mg3N2、O2丁:MgO、NO2、N2

(1)实验前,小组成员经讨论认定猜想丁不成立,理由是_____。

查阅资料得知:2NO2+2NaOH=NaNO3+NaNO2+H2O

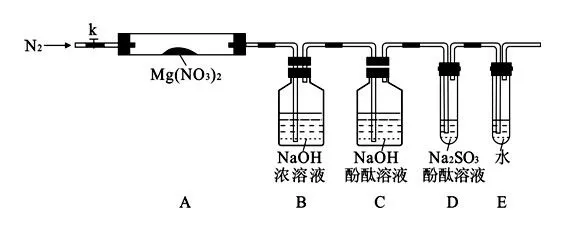

针对甲、乙、丙猜想,设计如图5所示的实验装置(图中加热、夹持仪器等均省略)。

(2)实验过程

①仪器连接后,放入固体试剂之前,关闭k,微热硬质玻璃管(A),观察到E中有气泡连续放出,表明____。

②称取Mg(NO3)2固体3.7g置于A中,加热前通入N2以驱尽装置内的空气,其目的是_____;关闭K,用酒精灯加热时,正确操作是先_____然后固定在管中固体部位下加热。

③观察到A中有红棕色气体出现,C、D中未见明显变化。

④待样品完全分解,A装置冷却至室温、称量,测得剩余固体的质量为1.0g。

⑤取少量剩余固体于试管中,加入适量水,未见明显现象。

(3)实验结果分析讨论

①根据实验现象和剩余固体的质量经分析可初步确认猜想___是正确的。

图4 用废铁皮制取铁红(Fe2O3)的部分流程示意图

图5 例3的实验装置图

②根据D中无明显现象,一位同学认为不能确认分解产物中有O2,因为若有O2,D中将发生氧化还原反应:_____(填写化学方程式),溶液颜色会褪去;小组讨论认定分解产物中有O2存在,未检测到的原因是____。

③小组讨论后达成的共识是上述实验设计仍不完善,须改进装置进一步研究。

这是一道定量与定性相结合的探究实验题,考查了探究的基本方法、化学实验基本操作、氧化还原反应等相关知识及简单的化学计算,属中等难度题。由于实验题一直以来就是学生普遍比较怵的题型,加之试题有一定的开放性,且承载试题的物质对象学生知之甚少,这就无形中增大了解题难度,能否审题到位就显得至关重要。试题表面上看包罗万象,实质上零零碎碎的居多,“关联知识”也就那么几点,而且都比较浅显,如氧化还原反应化合价升降关系、装置气密性检查方法、加热仪器注意事项、避免干扰的手段、依据反应关系的计算、NO2性质、O2性质等,可以说,撇开试题情境单就这些知识点来提问学生,很少有学生答不上来的,因此,学生只要懂得这个道理,就不会那么轻易为试题表象所困,也就不会总觉得实验题不好对付。

三、“化归法”审题训练教学应注意的问题

审题训练教学作为课堂教学中不可或缺的重要一环,旨在训练学生把好审题关,在高考复习冲刺阶段是一件极细微而又至关重要的教学工作。教学中训练学生运用“化归法”审题时,除了要训练学生领会“化归法”的基本思想及其运用要领外,还应注意训练学生以下几个方面,以提升审题素养。

1.渗透认真审题的思想,做到“三心”(耐心、素心和细心)齐备。审题要有耐心,不急不躁,静心而为;要有素心,处变不惊,取舍自如;要有细心,洞察入微,层层把关,对题目文字、注解和图表的关键之处,要多角度、多层次、无遗漏地捕捉解题信息,挖掘解题关键和线索,而对题目给出的诸如“不正确、错误”“由小到大、由大到小”“稀、浓、过量、少量、适量、足量、最多、至少”“所有、全部、恰好、完全反应、充分反应、反应前、反应后”“短周期、同周期”“主族、同主族”“等体积、等质量”“强酸性、弱酸性、强碱性、弱碱性、中性”“无色、透明、澄清、浑浊”“加热、微热、强热、高温、烘干、焙烧、干燥、冷却、冷凝”“固态、液态、气态”“标准状况下、常温常压下、室温时、120℃时”“恒温、恒压、恒容”“加入、通入、滴加”“先、后”等等词语要仔细推敲,结合题设情境剖析题意,充分加以利用。

2.增强提炼真实、可靠、有用关联知识的意识和能力。关于这一点,《考试说明》在提到“对化学学习能力的要求”时有类似表述:“能够从试题提供的新信息中,准确地提取实质性内容,并经与已有知识块整合,重组为新知识块的能力。”[4]这里讲的“实质性内容”实际上就是关联知识。因此,训练学生学会提炼关联知识,不仅有利于指导学生学会运用“化归法”审题,也有利于帮助学生提高化学学习能力。

3.注意把握试题化归的方向。学生要养成在动手解题前再次就知识的内在逻辑关系重新做一番梳理、审视和论证的好习惯,克服定式思维,尽量避免“归因偏差”。主要围绕两点展开:一是“共性知识”“关联知识”在提取、提炼过程中是否出现遗漏、混搭?二是思维在发散收敛、求同求异过程中是否存在盲区、误区?

4.要认真研究《考试说明》和近几年高考试题,把握考试动态,关注试题走向。比如越来越多的试题不再拘泥于知识内容的层次要求,对于支撑学科体系、揭示学科本质的知识点,尽管要求的层次可能不高,但试题往往会通过在“已知条件”与“求解答案”之间设置多重关联来增强新颖性和挑战性,表面上“风平浪静,一马平川”,实则是一套“组合拳”,于不经意间奇峰突起,于平淡中考验“真功夫”,凸显试题的选拔性功能。要让学生充分认识到这一点,平时有意识地多接触、多适应此类题型,以减少不必要的审题障碍。

5.收集、整理“审题错题集”。所谓“解铃还须系铃人”,对于平时经常犯的审题毛病,学生自己很清楚,只是不够重视。学生都有从众心理,“错题集”基本上人人都有,而且要重视,要利用这一点引导学生在“错题集”的基础上补上“审题错题集”,一集两用,一举两得。

参考文献:

[1]G·波利亚.怎样解题[M].涂泓,冯承天,译.上海:上海科技教育出版社,2007.

[2]教育部考试中心.高考化学测量研究与实践[M].北京:高等教育出版社,2001.

[3]毕华林,黄婕,亓英丽.化学学习中“宏观—微观—符号”三重表征的研究[J].化学教育,2005(5):51-54.

[4]福建省教育考试院.2014年普通高等学校招生全国统一考试福建省理科综合考试说明[M].福州:福建教育出版社,2014.