青海共和盆地植被恢复区主要植物群落物种组成与多样性

2016-05-26贾志清刘艳书刘海涛李清雪魏登贤

于 洋 ,贾志清 ,刘艳书 ,刘海涛 ,李清雪 ,魏登贤

(1.中国林业科学研究院荒漠化研究所,北京 100091;国家林业局青海共和荒漠生态定位研究站,青海 共和810005;2. 青海省治沙站,青海 共和 810005)

群落物种组成和多样性是评价生态系统服务功能的重要因素,尤其是在干旱半干旱地区,通过植被恢复不仅能有效的防治荒漠化的蔓延,同时也能提高生态系统的服务功能。伴随自然以及人为因素的多重影响,西部地区一直是我国荒漠化土地面积分布最为广泛的地区,退化土地植被恢复、退耕还林还草已渐成为防治沙化蔓延的根本途径和有效性措施[1-2]。物种多样性是生物多样性的基本层次,作为一个相对直观而广泛应用的生物多样性度量方式,被应用于生态学、生物地理学等各个领域,学者们以湿地、自然保护区、黄土高原典型人工林地、流域河谷等地区为对象进行了详尽而全面的研究[3-7]。当前,通过大规模植被恢复与重建后,长期定位监测恢复后的生态系统植被结构与功能等方面的自然演替变化,为综合评价生态系统服务功能提供依据,已成为一个重要的研究方向[8-11]。

同样,在荒漠生态系统中,物种多样性也是反映物质交换与能量循环的活跃因素[12-13]。青海省是我国沙漠化危害较为严重的省区之一,分布着大面积的沙漠化土地,共和盆地具有其自身气温低,海拔高的特殊性,由于高寒且干旱等自然因素以及过牧等人为因素的影响,造成了该地区沙漠化加剧。作为青海省沙化程度最为严重的地区,共和盆地在高寒干旱土地生态恢复与防治沙漠化的研究中具有代表性地位。自上世纪五十年代末以来,一代又一代的工作者躬身于治沙前线。退耕还林、机械沙障、封禁等植被恢复措施广泛应用于防沙治沙工程中。本文选择该地区典型人工林以及不同年份植被恢复区群落类型为研究对象,对物种组成进行定量化分析,同时不同群落类型以及不同恢复时间段的群落植物多样性进行分析,以此来分析植被恢复过程中植物群落物种多样性的变化规律,为适合于该地区植被恢复模式的建立和完善提供理论基础,并为评价沙地生态系统的服务功能提供依据。

1 研究区概况

共和盆地(98°46′~ 101°22′ E,35°27′~36°56′ N)位于青藏高原东北部,属于高原温带半干旱草原和干旱荒漠草原的过渡生物气候亚带,境内最高海拔3 870 m,最低海拔2 871 m。试验地位于青海省海南藏族自治州共和县中部沙珠玉乡,地处高寒干旱荒漠区,平均海拔2 875 m。该地区海拔较高,沙地面积较大,多年平均降水量2 46.3 mm,无霜期91 d,多年平均水面蒸发量1 716.7 mm,降水季节分配不均,主要集中于6~9月。该区地带性植被为草原和荒漠草原,而非地带性植被逐渐被地带性植被所代替,包括沙地半灌丛以及草甸。本文研究对象主要为共和盆地植被恢复区内的典型人工林地,并同时选取不同恢复年份的典型丘间地群落和沙丘群落具体研究。

2 研究方法

2.1 植被调查方法

结合植被恢复区内的立地条件,植被类型以及植被恢复措施,分别设置标准样地20个,每个样地中设1~3个乔木样方,样方大小为10 m× 20 m,每个乔木样方的中央及对角线位置设置5个灌木和草本样方,样方面积分别为5 m×5 m和1 m×1 m。对于无乔木分布的灌草样地只设置灌木和草本样方。采用每木检尺,详细记录调查乔木树种名、树高、胸径、冠幅、株数、密度和林龄;对地被物调查按高度分层,目测各层的总盖度,记录灌木及草本的种类名称、基径、高度、盖度、频度和分布状况等指标。观察标准地的地形、地势、水文条件并划分立地条件类型和林型,记录每个样方的海拔高度、土层厚度等生境特征[14]。

2.2 物种多样性分析方法

样地调查后,在计算重要值的基础上[15],分别计算不同群落内乔木层、灌木层和草本层的物种丰富度指数(Ro)、生态优势度指数(D)、物种多样性指数(H)和物种均匀度指数(E5)。计算公式如下[16-17]:

丰富度指数R o:

式中:S为群落中物种种数。

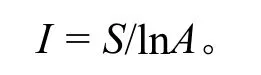

Gleason丰富度指数I:

式中:S为物种总数,A为样地面积。

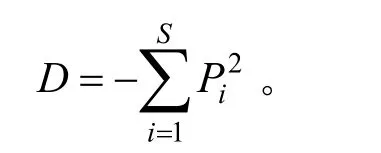

Simpson优势度指数D:

式中:P i为样地中各物种相对重要值,P i=N i/N,其中:N为所有物种的重要值之和,N i为某物种的重要值。

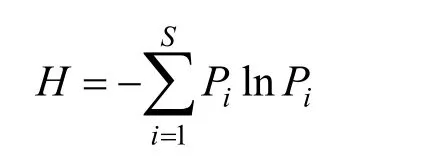

Shannon-Weiner指数H:

Hill均匀度指数E5:

式中:H为Shannon-Weiner指数,S为物种总数。

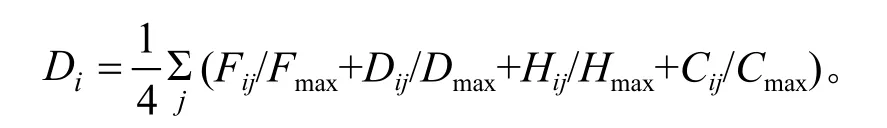

2.3 修正综合优势比

根据分层结果,将研究区的所有植物群落作为一个系统,统一采用4个指标(频度、密度、高度、盖度)的最大值(Fmax、Dmax、Hmax、Cmax),在横向上(不同样地)进行合并运算,在纵向上(不同指标)用各指标的最大值统一进行归一化处理,得出不同生活型植物种的修正综合优势比D:

其中:i为不同植物种,j为不同标准地。

3 结果与分析

3.1 物种组成的数量化分析

本文选取其中主要的3个类型层次(乔木、灌木和草本)为研究对象,用修正综合优势比对研究区各主要人工植被的物种组成进行数量化分析。

3.1.1 乔木层物种组成

通过调查发现,共和盆地乔木群落中乔木物种组成单一,树种少,全部为人工林,且受人为影响较大。青杨P. cathayana、小叶杨P. simonii、河北杨P. hopeiensis、樟子松Pinus sylvestrisvar.mongolica均为引进树种,此外,在青海省治沙站内,还分布着两片小面积的青海云杉Picea crassifolia和祁连圆柏Sabina przewalskii。

表1 共和盆地主要植被类型中乔木层物种组成Table 1 Species composition of arbor layer in the main plant communities of Gonghe Basin

由表1可知,青杨P. cathayana是植被恢复区优势建群种,其单种修正综合优势比总和占所有乔木种总修正综合优势比的比例达54.56%,出现频度超过1/2。小叶杨是当地的先锋树种,但其单种修正综合优势比占总修正综合优势比的比例和频度却比青杨低很多,在很多立地条件下,通过小叶杨+青杨群落阶段逐步向青杨群落过渡。但是一个值得注意的问题是,在青杨引种初期,长势良好,能够很好的适应当地的生活环境,但近两年却出现不同程度的枯死情况,小叶杨也不例外,后续我们将对青杨和小叶杨的退化原因开展系列研究。樟子松和河北杨出现频率较低,多通过混交在青杨林中,逐渐向青杨群落过渡。

3.1.2 灌木层物种组成

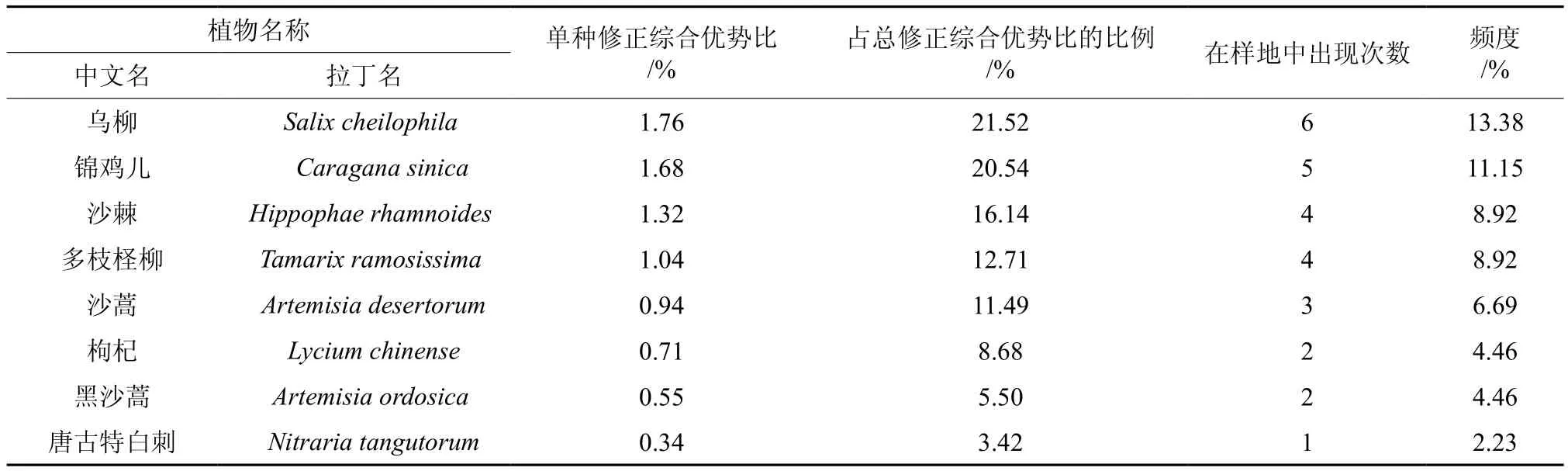

表2 共和盆地主要植被类型中灌木层物种组成Table 2 Species composition of shrub layer in the main plant communities of Gonghe Basin

共和盆地主要植被类型中灌木层物种组成见表2,其中乌柳S. cheilophila和锦鸡儿C. sinica是共和盆地植被恢复区重要的灌木群落,它们能够在条件极其恶劣的生境中生长,在该地区广泛种植。由表2可知,乌柳和锦鸡儿在该地区灌木类型中具有重要种植地位,锦鸡儿广泛分布在沙丘上,而乌柳则大面积种植在的丘间地中。此外,沙蒿、柽柳、沙棘为当地的乡土树种,自身适应能力也很强,枸杞为引进种,近两年长势较好,总体来说该地区灌木资源较少,在今后的植被恢复过程中,应开展大量引种实验,来丰富该地区的灌木种类。

3.1.3 草本层物种组成

共和盆地植被恢复区草本丰富,是组成该区植被的最重要部分。通过分析可将其分为2大类:第一类是广泛分布在植被恢复区的常见种或主要优势种,包括赖草Leymus secalinus、冷蒿Artemisia frigida、早熟禾Poa pratensis、苔草Carex tristachya、针茅Stipa capillata等,各物种修正综合优势比多在2.12%~2.63%之间,第二类是集中分布在丘间地和不同年代固沙沙丘上的灌木群落伴生种,这类伴生种大多是在人工栽种灌木后,随生境条件的改变而形成。主要包括冰草Agropyron desertorum、紫 菀Aster tataricus、黄芪Astragalus densiflorus、沙米AgriopHyllum arenarium、虫实Corispermum hyssopifolium、披针叶黄华Thermopsis lanceolata等,各物种的修正综合优势比多在1.56%~2.08%之间,其中菊科、禾本科及豆科为该植被恢复区内的优势种。

3.2 物种多样性分析

3.2.1 不同植被类型物种多样性

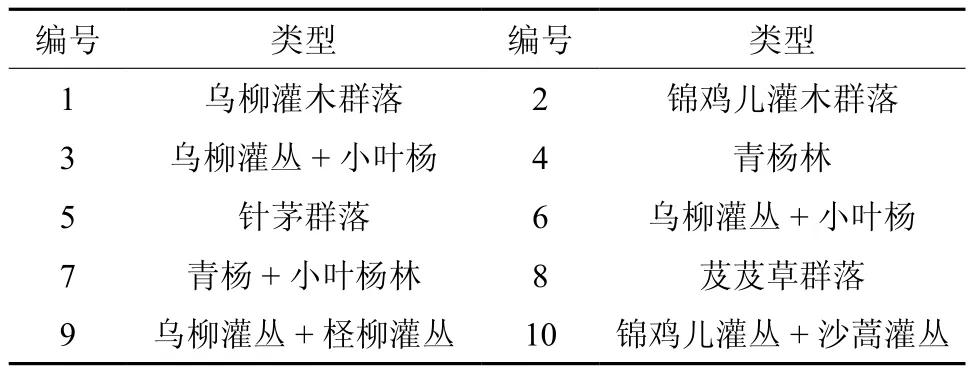

研究区的地带性植被主要为草原和荒漠草原,根据Twinspan分类法和植被恢复区的实际情况,我们列出了研究区的10种群落类型(见表3),同时比较了不同群落间物种多样性。

表3 不同群落间物种多样性比较Table 3 Comparison of diversity among different communities

由图1可知,植被恢复区内不同的群落间Simpson生态优势度指数、Shannon-Wiener物种多样性指数及Hill均匀度指数的变化存在很大差异,与此同时,同一群落类型间各指数呈现趋势却基本一致。青杨林和青杨+小叶杨混交林群落的多样性指数显著高于其他群落,青杨林作为植被恢复区较为成熟的乔木人工林,生境较好,林下物种丰富,E5也很高。而乌柳和锦鸡儿作为典型的分布在沙丘和丘间地的灌木群落,两者间生态优势度指数差异不大,生态优势度指数的大小决定群落内物种数量的均匀程度,生态优势度指数越大,优势种地位越突出,两灌丛群落的生态优势度较小,说明在两灌丛群落内,物种数量分布较为均匀。

图1 不同群落间物种多样性的比较Fig. 1 Comparison of diversity among different communities

3.2.2 不同时间序列物种多样性变化分析

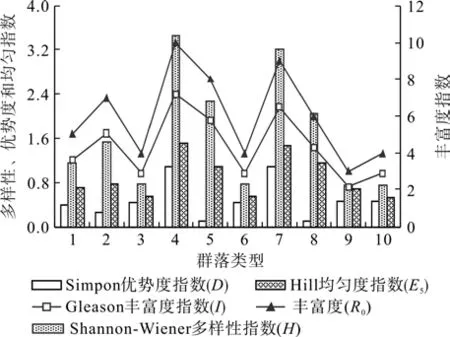

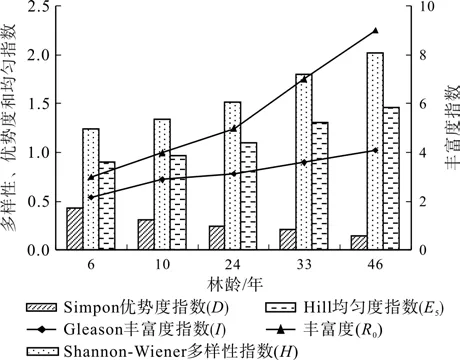

本文以空间代替时间的方式,重点以植被恢复区内分布在丘间地的不同林龄乌柳群落和分布在沙丘上的锦鸡儿群落为例,来探讨不同时间序列群落物种多样性变化规律。

图2 丘间地乌柳群落不同恢复年限物种多样性比较Fig. 2 Comparison of diversity about Salix cheilophila community in different restoration years

丘间低地不同恢复年限乌柳林群落物种多样性变化如图2所示,随恢复时间的增长,乌柳群落物种多样性逐年增加,多样性指数变化呈递增趋势,而优势度指数变化则与多样性指数趋势相反。这说明乌柳群落伴随恢复年代的增长,群落内物种数量分布日趋均匀,而由于6年生乌柳的植株较矮,群落内植被处于发育的初级阶段,种类和数量均较低,故群落物种多样性较低,但却具有较高的优势度指数,较高的生态优势度能够说明群落内建群种较为突出,作为丘间地的建群种,乌柳在建群初期群落结构简单,个体数明显高于其它种。随恢复年代的增长,乌柳群落物种丰富度指数变化趋势并不明显,这主要是由于随着乌柳群落的盖度与冠幅的增加,群落日益成熟,优势种与林下草本对土壤水分以及养分的分配不均而致。

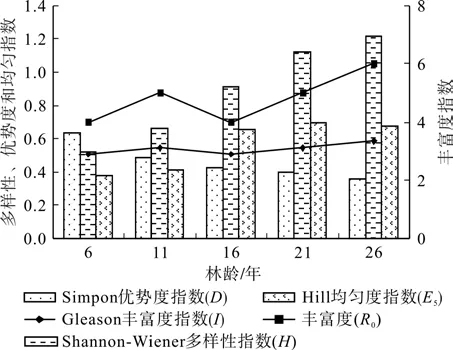

图3为沙丘锦鸡儿群落不同时间序列物种多样性变化,由图可知,锦鸡儿群落物种多样性随人工植被恢复时间的增长而增加,多样性指数变化呈递增趋势。随植被恢复程度的提高,群落内草本植物种类和数量逐渐增加,物种丰富度指数亦呈递增趋势。而伴随草本植物种类增加的同时分布范围也逐渐扩大,植株间分布也很均匀,所以均匀度也逐渐升高。群落内物种数量分布日渐均匀致使群落内优势物种地位并不突出,生态优势度逐渐降低,固群落优势度指数呈递减趋势,这也能够间接说明伴随群落恢复的时间越长恢复程度越高,群落内的配置越稳定。较丘间地乌柳群落,沙丘上锦鸡儿群落各物种多样性指数变化随恢复年限的增加尽管相互间存在差异,但变化趋势一致。

图3 沙丘锦鸡儿群落不同恢复年限物种多样性比较Fig. 3 Comparison of diversity about Caragana sinica community in different restoration years

4 结 论

通过对共和盆地物种组成数量化分析,并对不同植被恢复时间的丘间地及流动沙丘群落物种多样性分析结果中,能够看出在高寒沙地开展植被恢复以及退耕还林还草的合理性。受自然条件影响,共和盆地乔木树种极为贫乏,群落中乔木树种全部为人工林,同时受人为影响较大,在开展植被恢复的过程中,需要结合实际情况以及合理的造林方式来进行乔木树种的选择。物种丰富 度指数直接反映物种丰富程度,Shannon-Wiener物种多样性指数、Hill均匀度指数及Gleason丰富度指数能够反映出植被种类和数量的均匀分布程度及植被个体的分布状况。

共和盆地的地带性植被主要为草原和荒漠草原,结合该地区实际情况可划分为十种群落类型,青杨林和青杨+小叶杨混交林群落的多样性指数最高,这主要是由于青杨作为植被恢复区较为成熟的人工林,生境较好,林下物种较为丰富。对于丘间低地和沙丘上分布的灌木群落乌柳和锦鸡儿而言,两者间生态优势度指数差异不大,物种数量分布较为均匀。

高寒沙地植被极为单一,诸多学者的研究表明植被恢复与重建一方面能够改善脆弱的生态环境,另一方面能够提高沙地生态系统防风固沙、促进群落的稳定,保护生物多样性,改良土壤以及保护种质资源等多重服务功能[18-23]。因此需要大力加强该地区的植被恢复与重建工程,由于共和盆地自身具有其海拔高,气温低的特殊性,所以在植被恢复过程中,需要积极探索适合于该地区特有的植被配置模式,加强引进适合该地区生活环境的新种,并根据当地的水分条件合理优化林灌-林草-灌草之间的结构,例如不同高度林灌植被的搭配、不同树种间的混合配置,适当进行一些引种实验,这样才能充分发挥不同群落的生态服务功能,进而合理的保护自然环境并抑制沙化的蔓延。

参考文献:

[1]彭少麟,陆红芳.恢复生态学焦点问题[J].生态学报,2003,23(7): 1249-1257.

[2]杨洪晓,卢 琦,吴 波,等.青海共和盆地沙化土地生态修复效果的研究[J].中国水土保持科学,2006,4(2):7- 12.

[3]韦翠珍,张佳宝,周凌云.沿黄河下游湿地不同土地利用方式植物多样性[J].东北林业大学学报,2011, 39(8):40-42.

[4]刘成一,廖建华,陈月华,等.湖南大围山香果树群落特征及物种多样性分析[J].中南林业科技大学学报, 2011,31(11):110- 113.

[5]赵 娜,查同刚,周志勇.晋西黄土区不同树种配置对林下植被物种多样性的影响[J].东北林业大学学报, 2011,39(3):44-46.

[6]潘 攀,慕长龙,牟菊英,等.杂谷脑河流域河谷区植被及其生物多样性[J].东北林业大学学报,2005, 33(5):55- 58.

[7]金文斌,邱 实,汤宛地.小秦岭自然保护区森林群落分类及林下生物多样性研究[J].中南林业科技大学学报,2015,35(3):14-17.

[8]刘国华,傅伯杰,陈利顶,等.中国生态退化的主要类型、特征及分布[J].生态学报,2000,20(1):13-19.

[9]李 巧,陈彦林,周兴银,等.退化生态系统生态恢复评价与生物多样性[J].西北林学院学报,2008,23(4):69 -73.

[10]Richard J Hobbs, David A. Norton. Towards a Conceptual Framework for Restoration Ecology[J]. Restoration Ecology,1996, 4(2):93-110.

[11]Young D Choi. Restoration Ecology to the future A Call for New Paradigm[J].Restoration Ecology ,2007, 15(2):351 - 353.

[12]胡晓静,宋于洋,潘志辉.古尔班通古特沙漠南缘植物群落多样性的空间异质性[J].西北林学院学报, 2009, 24(5):41 - 45.

[13]司守霞,任叔辉,朱瑞琪.我国荒漠化地区的生物多样性保育研究[J].西北林学院学报,2006,21(1):22-27.

[14]秦 景,贺康宁,刘 硕,等.青海省大通县退耕还林区主要植物群落物种组成与多样性[J]. 浙江林学院学报, 2010,27(3):410-416.

[15]张丽霞,张 峰,上官铁梁.芦芽山植物群落的多样性研究[J].生物多样性,2000,8(4):361-369.

[16]李贵祥,施海静,孟广涛,等.云南松原始林群落结构特征及物种多样性分析[J].浙江林学院学报, 2007,24(4):396-400.

[17]曹 伟,李 岩,王树良,等.东北阔叶红松林群落类型划分及物种多样性[J].应用生态学报, 2007,18(11):2406-2411.

[18]杨 光,孙保平,赵廷宁,等.黄土丘陵沟壑区退耕还林工程植被恢复效益初步研究[J].干旱区资源与环境, 2006,20(2):165-170.

[19]蒋德明,曹成有,李雪华,等.科尔沁沙地植被恢复及其对土壤的改良效应[J].生态环境, 2008,47(3):1135-1139.

[20]李 爽,纪晓林,黄选瑞,等.冀北沙漠化土地黄柳生物沙障防风阻沙与土壤改良效益分析[J].河北农业大学学报,2010,33(1): 12-16.

[21]贺山峰,王 娟,邱兰兰,等.科尔沁沙地小叶锦鸡儿群落保育土壤作用的研究[J].水土保持通报, 2009,29(3):73-77.

[22]张 瑞,张景波,曹良图,等.干旱区土地利用和土壤改良及植被恢复方式对沙地养分的恢复效应[J].水土保持研究,2010, 17(4): 153-157.

[23]蒋德明,曹成有,陈 卓,等.封育条件下科尔沁沙地小叶锦鸡儿群落改良土壤效应的研究[J].干旱区资源与环境,2011,25(8): 161-165.