论体育行政调解

2016-05-25徐士韦��

徐士韦��

摘 要:通过调解的方式解决纠纷在我国具有悠久的历史文化传统,在世界范围内有着“东方经验”的美誉。运用文献资料、专家访谈等方法对体育行政调解进行了论述。首先对体育行政调解的内涵、特征进行了论述;其次,对体育行政调解的主体及彰显的价值进行分析和阐述;最后分别从体育行政调解的适用范围、调解程序的设计、调解协议的效力、调解的监督对体育行政调解的框架进行设计和论证。在“全面推进”依法治国及《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》新政实施背景下,研究旨在为体育市场多元主体的利益保障及体育市场秩序的规范提供参考价值。

关键词:体育纠纷;体育行政调解; 路径框架

中图分类号:G80-051 文献标识码:A 文章编号:1006-2076(2016)02-0006-06

Abstract:Using the way of mediation to resolve disputes is the historical culture tradition of China, which has the reputation of "oriental experience" all over the world. By use of literature, expert interviews, case analysis and other methods, the paper discusses the construction of sports administrative mediation: first, the connotation and characteristics of sports administrative mediation are discussed; then, the main body of the sports administrative mediation and its value are analyzed and explained; lastly, the mediation framework is designed and demonstrated in terms of the scope of application, the mediation process design, the force of mediation agreement, and the supervision on the mediation. Under the background of comprehensive promotion of “rule by law” and Some Opinions on Accelerating the Development of Sports Industry, the research aims to provide reference for the interest safeguard of diversified sports market participants and the regulation of sports market order.

Key words:sports disputes; sports administrative mediation; path and framework

随着我国体育事业的不断发展和体育改革的不断深入,近年来体育领域出现了诸多错综复杂的争议纠纷,还有一些无视体育法纪、弄虚作假、徇私舞弊、扰乱体育运动正常秩序的不法行为。尤其是2000年以来,我国职业体育领域波浪壮阔的“中超逼宫事件”“光谷事件”“凤铝事件”、足球领域的贪污腐败事件等引起了广泛的社会关注。学界在关注这些体育纠纷事件本身的同时,更多的是在反思我国体育法律制度建设的缺失。这些问题一方面凸显了我国体育事业发展保障机制的缺失,另一方面如何通过合理的制度设计应对这些争议纠纷已成为理论界和实务部门必须解决的课题。

1 体育行政调解的内涵解析

行政调解是我国法律文化的重要组成部分。关于行政调解的内涵有学者认为行政调解指的是在国家行政机构的主导下,以国家法律法规为依据,以纠纷当事人的自愿为原则,促成纠纷当事人进行沟通、友好协商、达成协议的纠纷解决方式[1]。有学者认为行政调解是介于人民调解和司法调解之间的一种非诉讼调解方式。一般由国家行政机关主导,以国家政策依据及纠纷当事人的意志为原则,通过说服教育等方法,促使纠纷当事人通过平等对话从而达成协议的诉讼外活动等[2]。从相关学者对行政纠纷的内涵界定可发现至少以下特点:第一,行政调解的主体是国家行政管理部门。第二,行政调解的依据是国家法律法规。第三,行政调解的前提是遵循纠纷当事人的意愿。

至此,研究认为体育行政调解即体育行政机关等作为体育纠纷调解的主体,以体育纠纷当事人的自愿为前提,依据相关的法律法规及体育规章、制度等,对体育纠纷当事人进行说服、教育,使体育纠纷当事人自愿达成协议的解纠活动。体育行政调解作为整个体育调解体系的重要组成部分,是体育纠纷多元化解决机制的重要途径之一。体育行政调解有两层含义,其一,体育纠纷当事人在体育行政机关的主持下,进行的纠纷解决活动,含义的重心在于体育纠纷调解的主体为体育行政机关,体育纠纷在性质上可以是体育行政纠纷也可以是体育民事纠纷等。其二,体育行政机关对体育行政纠纷的调解。概念的重心在于被调解的纠纷在性质上是体育行政纠纷,体育行政机关成了体育纠纷的当事一方。体育行政机关作为调解主体对体育纠纷调解意义上的体育行政调解,其调解的范围可以是任何形式的体育民事纠纷、体育竞技纠纷等除体育刑事纠纷之外的所有类型的体育纠纷。2014年《行政诉讼法》在修订之前规定行政纠纷是不可调解的。这是因为调解的实质是纠纷当事人让渡自己解纠的权利予第三方,由第三方作为调解主体进行解纠的过程。行政法理论认为作为体育行政纠纷的当事人一方的体育行政机关或代表体育行政机关公职人员代表的是国家行为,而国家行为具有国家意思的先定力,体育行政机关或代表体育行政机关公职人员是不能随意让渡或放弃自身的权利的。所以,作为体育行政纠纷解决意义上的体育行政调解是不存在的。需要指出的是根据2014年最新修订的《行政诉讼法》,作为体育行政纠纷内容本身意义上的体育行政调解,只能在不侵犯他人利益、社会公共利益、国家利益的前提下,由相关具有管辖权的体育行政机关就体育行政纠纷进行调解。所以,当涉及体育行政机关的体育行政纠纷进行调解时只能在不损害他人利益、社会公共利益、国家利益的前提下进行,修订后的《行政诉讼法》使行政调解的内涵和外延得以延伸。体育行政调解凭借其具有权威性、高效率和成本低廉的优点,实践中具有较高的价值。体育纠纷当事人可以将体育行政调解达成的协议申请法院的认定,从而使协议具有强制执行力。此外,体育行政调解是无偿的,这也正是体育行政纠纷成为体育纠纷解决方式的重要途径的巨大优势所在。

【案例回顾】[HTK]

我国最典型的体育行政调解应属2004年爆发的首次罢赛事件中国家体育总局对“中超逼宫危机”的调解。2004年10月2日,沈阳金德主场迎战北京现代,北京现代队不满主裁判周某争议点球判罚而集体退场抗议。足协裁判委员会对周某的判罚进行审查,认定判罚并不存在问题。但在北京现代队威胁退出中超以及社会舆论的巨大压力下,足协反而承认裁判周某的判罚存在失误。在足协作出的最终判罚中判定北京现代队0:3负于沈阳金德队,对北京现代队进行了扣除积分及罚款的处罚、并对现代队的总经理进行了禁赛处罚。还对主裁判周某进行了取消剩余赛季执法资格的处罚界定。北京现代队对足协的处罚决定不服,并要求召开中超委员会会议对事件进行讨论。以此为导火索,当时的大连实德队总经理徐某联合其他俱乐部投资人集体发表申明要求中国足球改革管理模式,并成立中国足球职业联盟。在此局势下,国家体育总局迅速介入到足协与各俱乐部之间的矛盾中,恩威并用。采取争取多数、孤立少数的原则,重罚相关肇事者、敲山震虎的原则,制定并发布警告如有罢赛对俱乐部降级的处罚,国家体育总局的及时介入使得中超俱乐部联盟很快土崩瓦解。

2 体育行政调解的主体及价值分析

2.1 体育行政调解的主体分析

我国《宪法》第89条规定,中华人民共和国国务院领导和管理全国体育工作。《体育法》第4条规定:“国务院体育行政部门主管全国体育工作,其他相关部门在各自职权范围内管理体育工作。县级以上各级政府体育行政部门或本级政府授权的机构主管本行政区域内的体育工作。[3]”《宪法》作为国家根本大法及《体育法》作为体育行业的最高法律,共同指明了我国的体育事业是以政府体育部门主导型的公共事务。《宪法》《体育法》中的各级体育行政部门,或相应的由政府授权的机构组织是法定的体育行政主体,它们代表国家在体育领域行使体育的公权力[4]。执行体育权力机关或体育行政机关的相关体育法律法规、规章制度、管理办法等,管理相应的体育行政事务。因此,各级体育行政部门是法定的体育行政主体。

上世纪末我国国务院开启的机构改革过程中,为提高体育行政部门的管理和服务的效率,发挥体育社会组织在体育活动中的作用,由原来体育行政部门对体育事务的直接管理,逐步转变到以政府宏观指导为主的体育社会组织管理模式。在此背景下,国家体育总局设立了运动项目管理中心,运动项目管理中心不仅是体育总局的直属单位同时还是单项体育协会的办事机构。《体育法》等赋予单项体育协会全面管理运动项目的行政职能。所以单项体育协会既被赋予了体育行政管理职能,又扮演了维护体育利益相关者的社会体育组织的双重角色。

那么单项体育协会是否具有行政主体资格?这里涉及到单项体育协会的存在以及是否具有行政管理权的问题。我国的单项体育协会是计划经济体制下的产物,它代表体育行政部门对其所属的协会成员进行管理,行使的是体育行政机关赋予的公权力。如《关于严格禁止在体育运动中使用兴奋剂行为的规定》第2条就规定:“……全国单项体育协会对使用兴奋剂的行为处罚适用本规定[5]。”如此通过国家法律的授权,体育行政部门的行政管理权转移到体育协会,所以单项体育协会具有行政主体的资格。

最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》[6]第1条就明确规定“公民、法人或其他组织对具有行政职权的机关、组织及其工作人员的行政行为不服的争议属于《行政诉讼法》的受案范围”,这一规定实际上表明了可诉行为的主体不仅仅包含了行政主体,还包含了具有国家行政职权但不具有公法人资格的非政府组织或机构。而根据我国《行政诉讼法》的相关规定,法律法规授权的组织所作的具体行政行为具有行政可诉性,也进一步验证了法律授权的体育社会组织具有行政管理的资格,可作为体育行政调解的主体。

2.2 体育行政调解的价值彰显

2.2.1 “迟来的正义非正义”:体育行政调解的灵活与高效

最高人民法院院长周强(2014)曾指出:“维护社会公平正义,必须做到高效与公正的统一。公正须以高效为前提,迟到的正义会使正义大打折扣。[7]”通过诉讼的方式解决纠纷,虽说做出的裁决具有强制执行力,但是诉讼程序在实践运用中并不尽人意,主要表现在诉讼程序的漫长及体育纠纷解决所追求的即时性之间的矛盾,特别是体育纠纷中与运动员参赛资格相关的争议。比如运动员在转会中与转出俱乐部之间产生的争议,如果不能够及时将这种争议解决,则运动员就不能代表新的俱乐部出征新赛季。这也将意味着运动员就面临着一个赛季的运动空窗期。对于运动员来讲,损失的不仅仅是一年的薪水,还有更为珍贵的运动寿命的耗费。如果通过诉讼的方式解决此类纠纷的话,从诉讼程序的启动到结案,一般情况下需要6个月的时间。法院的这种漫长的诉讼周期或判决难以执行的现象使得运动员的权利保障如画中之饼,即使经过漫长的诉讼程序,使运动员的权利得到了保障,带来的也只是使人感慨的“迟到的正义非正义”。而且,由于体育纠纷的专业技术性,使得许多纠纷还涉及到体育技术规则的运用,由“门外汉”来解决这些纠纷,也很难获得纠纷当事人的认同[8],而此时如果选择体育行政调解的话则更加理性。

2.2.2 自主参与:体育行政调解程序中体育纠纷当事人的全程参与

体育调解的类型多种多样,但是无论哪一种调解,纠纷当事人的“自愿”与“自主”的原则是每一类调解最大的特征。在体育行政调解过程中,调解的自愿性不仅体现在纠纷当事人对调解程序的自愿申请,还包括了调解员的选择、调解合意的达成、调解结果的认定等。一句话,所有这些程序环节都是纠纷当事人的自愿及相互协商的结果。而通过诉讼的方式解决体育纠纷,诉讼程序的启动是以纠纷当事人将纠纷解决的权利让渡给法院为标志而得以进行的。同时诉讼程序的僵化使体育纠纷当事人完全被“排斥”在诉讼程序之外,法院依据相关法律,结合纠纷的相关信息做出判决决定。而通过体育行政调解的方式解决体育纠纷可以很好地规避这些“强制”因素。

2.2.3 成本优势:体育行政调解的费用低廉

在体育纠纷的解决方式中,诉讼解决体育纠纷将会给纠纷当事人带来沉重的经济负担。在诉讼程序中,高昂的诉讼费与律师费成为诉讼提起人面临的沉重的经济负担,这也是将很多人挡在诉讼大门之外的重要原因。通过诉讼的方式解决体育纠纷除了会给体育纠纷当事人带来经济负担之外,还会产生相应的社会成本。这里主要是除了诉讼提起方要承担诉讼费和律师费之外,对国家和社会也会产生相应的司法资源的消耗成本,而运用调解的方式解决体育纠纷成本要低得多。我国《调解法》就明确规定机关组织调解或公益性的社会组织调解均不需要缴纳调解费,同时也不需要支付调解员的费用。调解员因调解工作而产生的误工等费用由人民调解委员会给与补偿,而补偿费用最终由政府财政保证。因此,运用调解的方式解决体育纠纷不仅为纠纷当事人节约了经济成本而且还为国家和社会节约了司法资源。

2.2.4 “以和为贵”:调解可以维系当事人之间的关系,符合我国传统文化思想

调解是建立在纠纷当事人自愿的基础上进行的纠纷解决活动。纠纷当事人之间不用像诉讼那样对簿公堂,可以很好地维系纠纷当事人之间的关系,这也符合中华文明几千年文化传统中“和为贵”的道德观念[9]。在这种漫长的民族文化的熏陶下铸造了我们厌诉的民族心理。调解追求的价值取向是注重协调、追求实质、体现利益均衡,而诉讼所追求的价值取向是注重对抗、追求形式主义、体现权利的界定[10]。所以,调解中的相互协商使纠纷当事人之间的关系不像诉讼那样处于一种紧张的对抗状态,因此调解解决纠纷的环境是友好的,在这样的环境氛围中,纠纷当事人带着诚意在调解员的引导下,就纠纷的和解达成合意,避免诉讼解决纠纷一方胜诉、一方败诉的“伤和气”的局面,实现纠纷解决双赢。

2.2.5 保密优势:体育行政调解符合特定体育纠纷当事人保护隐私的心理

体育是一种注意力经济,始终吸引着全社会的眼球,体育领域发生的任何正面、负面的事件会在第一时间内引起社会的广泛关注。而通过调解解决体育纠纷可以起到很好的保护体育纠纷当事人的隐私及纠纷事件本身的相关信息,从而有效避免媒体将纠纷事件人为扩大化、复杂化,在社会中形成负面影响[8]。一方面,调解解决体育纠纷不同于诉讼的公开庭审,体育纠纷当事人要将纠纷的来龙去脉呈现在法庭和公众的面前。《调解法》第23条就明确规定体育纠纷当事人可以选择公开或不公开调解。另一方面,《调解法》规定体育纠纷的调解员不得泄露体育纠纷当事人及纠纷案件的相关信息。由于体育领域的一些纠纷当事人是不愿意将纠纷的内容公开的,比如发生在职业体育领域内的一些商业性的纠纷,当事人一般是不希望将纠纷呈现在公众眼前。正如有的学者所说“调解可以满足一部分不喜欢打官司同时又不喜欢抛头露面的人的心理,符合社会价值多元化的发展潮流”。[11]

3.1 体育行政调解的范围

第一类是体育行政机关及其行政行为相对人之间的体育行政纠纷。这种体育行政纠纷的调解最为典型的就是行政复议法和行政诉讼法意义上的体育行政调解,即体育行政机关成为体育纠纷当事人的一方,由体育行政机关调解的是什么性质的体育纠纷。此类体育纠纷的最大特点就是体育行政机关在行使公权力的过程中与行政行为相对人身份的公民、法人或其他体育组织之间产生的争议。这里体育行政机关行使的公权力,传统法学认为这种公权力不可让渡或妥协,因此,此类体育行政纠纷不可调。但是法治的进步和社会治理政策的不断完善和丰富,行政复议或行政诉讼法意义上的体育行政纠纷的调解障碍逐步被清除。而在我国体育行政纠纷的体育行政调解更是有了法律上的依据,2014年新修订的《行政诉讼法》直接规定,在不损害他人利益、社会公共利益或国家利益的前提下,体育行政纠纷可以进行调解。运动员、教练员、俱乐部与体育行政机关之间的管理型纠纷就属于此类纠纷,属于体育行政调解的范畴。

第二类是体育行政机关作为调解主体调解的体育(民事或行政)纠纷。这种体育行政纠纷的解决方式是前文所述的体育行政机关作为调解主体对体育民事或行政纠纷进行的调解,即体育行政机关作为调解者对体育纠纷的调解。法理上体育行政机关作为调解主体可以调解除了法律法规规定禁止调解之外的所有体育纠纷,但是在实践中,纠纷当事人往往根据纠纷案件的实际情况及纠纷案件解决的成本、效率、效力等原因做出最适合自身情况的决定。

第三类是法律授予行政管理权的体育组织与行政行为相对人之间的体育行政纠纷。在这一类体育行政纠纷中法律授权的体育组织成为纠纷当事人的一方。这里一个关键的问题是一些社会组织是否具有行政主体资格的问题,如果有行政主体资格才可以对相关体育纠纷进行调解。如运动员、教练员、俱乐部与运动项目协会之间的管理型纠纷就属于此类纠纷,属于体育行政调解的范畴。以我国的足球协会为例,《体育法》赋予了中国足球协会管理本项目运动的权利,属于法律授权的体育组织,行使的是法律赋予的行政管理权,构成了体育行政主体资格,因此,我国的足球协会与相关足球俱乐部之间产生的管理型纠纷在法律性质上属于体育行政纠纷。

第四是授权体育组织作为调解主体调解的体育民事纠纷。此类体育纠纷与法律授权的体育组织作为体育行政纠纷当事人一方不同,在这类体育行政纠纷中法律赋予行政管理权的体育组织成为调解体育行政纠纷的第三方,根据相关法律法规此类体育纠纷也属于体育行政调解的范畴。

第五是体育行政机关之间及体育行政机关内部的劳动人事争议。这类体育行政纠纷主要表现在体育行政部门之间的管辖权争议、上下级体育行政部门之间的争议、体育行政部门内部的行政处罚引发的争议、体育行政部门内的人事任免争议等。

3.2 体育行政调解的程序

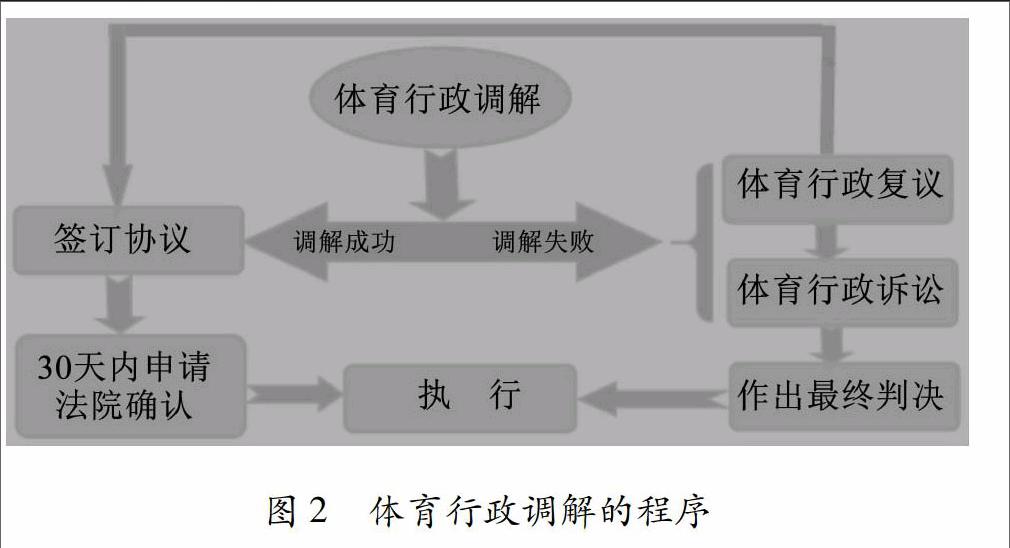

通过体育行政调解,如果体育纠纷当事人之间能够达成协议的话,则在体育行政机关或组织的主持下,自愿达成调解协议。体育行政调解达成的协议具有契约的性质,体育纠纷当事人还可以在达成协议的规定期限内申请法院对调解协议的确认,经过法院认定的体育行政调解协议具有强制执行力。如果调解不成的话,根据当时当事人的意愿申请体育行政复议,或者直接提起行政诉讼(图2)。

3.3 体育行政调解协议的效力

2009年最高人民法院《关于建立、健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷解决机制的若干意见》指出,行政调解达成的协议具有民事合同的效力,纠纷当事人可以将协议申请司法确认,经司法确认后的行政调解协议具有强制执行力[12]。从调解的主体来看,体育行政纠纷是在体育行政机关或法律授权体育组织的主持下完成的,行使的是法律赋予的公权力,具有官方的色彩,同时体育行政机关还具有中立第三方的身份。因此,从法理上来讲,体育行政调解的协议相对于民间调解来讲更具有规范性,更易于纠纷当事人履行。

根据行政法学的相关知识可将体育行政调解分为自治型体育行政调解和裁决型体育行政纠纷。在自治型体育行政调解中,体育行政调解机关在调解过程中只起到居中调解促成的作用,体育纠纷调解协议的达成以纠纷当事人为主,体育行政调解机关只向纠纷当事人劝服、提意见、提供相关法律法规政策等。如果纠纷当事人达成协议,由体育行政调解机关制作调解协议书。因此,从某种程度来看自治型体育行政调解更多的是体育纠纷当事人之间的一种和解,因此经体育行政机关调解达成的调解协议与和解协议具有同质性[13]。由于和解协议具有民事合同的效力,因此,体育行政调解达成的协议也具有民事合同的性质,具有法律效力。 在裁决型体育行政纠纷中,体育行政调解机关在调解的过程中,通过积极主动的调查、取证、查明案件事实、依据相关法律法规明确纠纷当事人的责任,向体育行政纠纷当事人提供调解协议,如果调解成功也由体育行政机关制作体育行政调解协议。由于调解协议的达成是在纠纷当事人合意的基础上实现的,且调解协议一经体育纠纷当事人签收即具有执行力。如果纠纷当事人在签收调解协议后,不履行协议的话,则纠纷相对人可以申请法院强制执行,只要不违背法治精神,法院应当受理。如果纠纷当事人的任何一方认为调解协议无效或有违法的情节,可以及时申请法院对调解协议的司法审查。[14]

3.4 体育行政调解的监督

体育行政机关或授权组织作为纠纷当事人一方时的体育行政调解要求保密。这样使得社会公众的知情权与体育行政调解的保密要求相互冲突。通常情况下由于体育行政纠纷都会涉及到公共利益和私人利益的冲突。由于调解的实质是对自我权利和利益的一种让步或妥协,那么作为体育行政纠纷当事人一方的体育行政机关或法律授权的体育组织有可能在调解的过程中用公共利益做出让步或妥协,从而可能对公共利益带来损害。由于行政调解的保密性要求,使得不能公布调解的过程或结果,从而也就失去被监督的可能。另一方面,对于当事人之间地位不平等的体育行政纠纷,特别是发生在体育行政机关及体育行政机关行政行为相对人之间的体育行政纠纷,由于纠纷当事人一方是地位相对强势的体育行政机关,而另一方是地位相对弱势的社会个体或法人。在调解的过程中处于弱势地位的社会个体或法人的体育权利能否得到保障?是否是在自愿的前提下接受调解的?是否是在自愿、协商的原则下达成协议的等,由于调解过程的隐蔽性使得这些问题都受到质疑。因此,针对这些问题,可以从体育行政调解的制度设计上进行规避。首先,规定凡是对于涉及到体育公共利益的体育行政纠纷,在不公布调节过程和细节时,应公布体育行政纠纷的内容和调解结果。其次,体育行政调解的司法审查。体育行政调解应从三个方面接受司法的审查:对体育行政调解过程是否存在强制、诱导、胁迫、重大失误等行为进行审查;对纠纷当事人的意思表示是否自愿、清晰、真实等进行审查;对体育行政调解协议内容合法性的审查。第三,通过检察机关或社会大众的监督,以确保体育行政纠纷的实体合法和程序合法。最后,体育纠纷当事人提起体育行政复议或体育行政诉讼。

4 结语

随着我国体育事业的发展,特别是职业体育的异军突起,我国体育界从来不缺少种类繁多的体育纠纷。非诉讼解决机制作为解决体育纠纷的重要途径,在体育发达国家促进体育的健康和谐发展发挥着极其重要的现实作用。调解作为纠纷解决的重要途径在我国有着悠久的历史文化传统。这是因为在我国传统的统治阶级社会中人治代替了法治,再加上“和为贵”[9]的道德社会里调解是解决纠纷的主要途径。体育行政调解是最常见也是重要的非诉讼纠纷解决方式,特别是随着现代法治的发展及在我国当前体育体制的现实制度下,其已经成为一种独立的纠纷解决方式。其作为解决体育纠纷的重要途径之一,在解决体育纠纷时具有

灵活与高效、成本低廉、调解过程纠纷当事人的全程自主参与与自愿决策、对体育纠纷当事人的隐私的保护等特殊的优势,而这些优势与体育纠纷解决路径所追求的高效率、低成本等价值取向不谋而合。因此,在新一轮依法治国大背景下,积极推进我国的体育法制建设有着重要的现实价值。

参考文献:

[1]胡建淼.行政法学[M].北京:法律出版社,1997:425.

[2]崔卓兰.行政法学[M].长春:吉林大学出版社,1998:210-211.

[3]中华人民共和国体育法[EB/OL].国家体育总局,http://www.sport.gov.cn/.

[4]于善旭.体育行政执法的权力来源与范围[J].天津体育学院学报,2003(3):18-20.

[5]关于严格禁止在体育运动中使用兴奋剂行为的规定[EB/OL].国家体育总局:http://www.sport.gov.cn/.

[6]关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释[EB/OL].最高人民法院网:http://www.court.gov.cn/.

[7]周强. 迟到的正义使正义大打折扣[J].求是,2014(22).

[8]叶才勇,周青山.体育纠纷调解解决及我国体育调解制度之构建[J].体育学刊,2009(7):23-26.

[9]谭小勇.中国体育行会内部纠纷解决机制的重构[J].南京体育学院学报,2011(5):59-66.

[10]齐树洁.纠纷解决与和谐社会[M].厦门:厦门大学出版社,2010:108.

[11]王建勋.关于调解制度的思考[J].法商研究,1996(6):74-78.

[12]范瑜,史长青,邱星美.调解制度与调解人行为规范——比较与借鉴[M].北京:清华大学出版社,2010:39.

[13]赵石麟.行政调解协议的合同效力探析[J].云南行政学院学报,2006(5):102-105.

[14]赵银翠.论行政调解协议的效力——以构建统一调解制度为视角[J].山西大学学报,2011(5):111-117.