在香港教中国文化

2016-05-23郑培凯

郑培凯

一

学校有一门文化通识课,请我去讲一堂中国音乐与戏曲,两小时。我心想,两小时能讲什么?同学们都是大学生了,好歹也该知道点中国音乐吧?只是不晓得他们的音乐知识是哪一类的?知不知道音乐与中国文化传统的关系?是否了解些许中国音乐的历史进程?

据我所知,香港年轻人若是对音乐发生了兴趣,接触西洋音乐的机会较多,不少人从小学钢琴与小提琴,在欣赏西洋古典音乐方面也颇有心得。近几年来,对中国音乐的兴趣有所提升,主要是学笛子、二胡与古筝,戏曲方面的认识则以粤剧为主。没有音感审美经验的年轻人,则像无根的浮萍,随俗浮沉,随波荡漾,只能被动接受浮游在空气中的声音,分辨不了杂音、噪音与乐音,满脑子塞进乱七八糟的音符与曲调,像堆填区倒进的垃圾。潮男潮女则深恐自己赶不上时代高铁的列车,对当代流行歌曲趋之若鹜,视歌星为膜拜偶像,在失眠的夜晚,幻想自己如何面对难以启齿的梦中情人。此地报章更是推波助澜,不遗余力鼓吹窥视狂的嗜痂之癖,设有专门报道艺人八卦的版面,千方百计营造劣币驱逐良币的社会氛围,阻碍年轻人认识音乐的真谛。

于是,决定跟同学们探讨两个问题。一是中国上古音乐的发展,怎么唱曲,用什么乐器;二是联合国教科文组织公布的世界非物质文化传承杰作,名单中最早赞誉的中国音乐戏曲是昆曲及古琴,之后列了蒙古长调、新疆木卡姆,再后来又列了京剧、粤剧。上课时,我先问同学们,有没有人学过中国传统乐器?很不错,一个八十人的大班,有三个人举手,百分之四呢,两个学过二胡,一个学过古筝。有没有人听过古琴演奏的?没有。观赏过昆曲的?没有。京剧,在电视上看到过,没特别留意。粤剧,爷爷奶奶喜欢,音调还是比较熟的。有人说,看过《帝女花》的演出。至于蒙古长调与木卡姆,连名称都没听过。

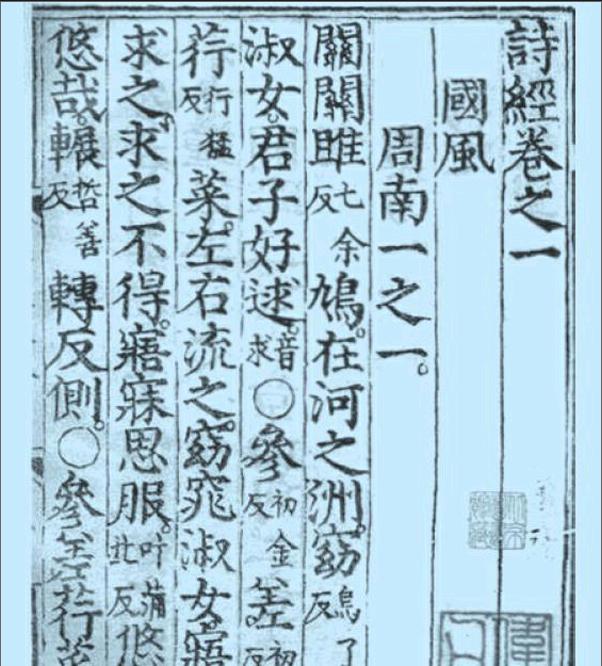

我跟同学们说,音乐的成形远早于文字的出现,是远古人类文明发展的重要因素,应该是先有人声的歌咏,再利用各种材料做成乐器。中国在上古时代就有“五声”“七音”之说,说的就是五声音阶(宫、商、角、徵、羽)与七声音阶(宫、商、角、变徵、徵、羽、变宫),主要是以五声音阶谱曲。上古的打击乐器,有钟、鼓、磬;吹管乐器,有埙、钥、箎;弦乐器,有琴、瑟。跟他们说《诗经》的风雅颂,应该都是可以唱,而且能够配乐的。提到第一章《关雎》,倒是有不少同学点头,知道“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,再读下去,有“琴瑟友之”,是不是?这是形容男女拍拖使用的乐器,是属于私人空间的。到了结尾,是“钟鼓乐之”,结婚了,在婚宴典礼上使用庄重的乐器,是公共空间的,显示人际礼仪性的圆满和谐。

至于“八音”,说的不是音阶或音程,指的是八种不同制造乐器的材质:金、石、土、革、丝、木、匏、竹。金是金属乐器,如钟;石,是石头制作的,如磬;土,是泥土烧制的,如埙,如缶;革,是皮革制作的,如鼓;丝,是用丝线制作的,如琴瑟;木,是木头做的乐器,如柷,就是一种击打用的音箱;匏,是葫芦做的乐器,如笙,如竽;竹,是竹制的乐器,如箎,也就是箫笛之类的前身。

同学们听到这里,居然发生了浓厚的兴趣,开始东问西问,还抱怨起来,说以前都没听过这些古代音乐的基本知识,没人教过。我不禁想到《三字经》里说的“养不教,父之过;教不严,师之惰”,看来同学们对中国音乐缺乏兴趣,是因为中小学音乐教育出了问题,连基本知识都没教过。我说,你们还年轻,还来得及去接触,多了解中国传统音乐。我放一段昆曲《牡丹亭·惊梦·山桃红》的录像,以及古琴《阳关三叠》和《流水》的录音,一共大概十分钟,给你们欣赏一下,只能浅尝辄止了。

同学们听完,都说好听,别有风味,优雅清丽,带来了宁谧的遐想,与平常接触的音乐不同。令我欣喜的是,不少同学表示,这节课是他们的新起点,以后要去深入了解中国音乐。

二

文学创作的基础是语言文字,是用文字来表达内心情愫,刻画人世种种际遇,描写天地间诸多事物,展现神人关系,陈述战争的惨烈与和平的安逸。山河大地,鸟兽草木,悲欢离合,喜怒哀乐,都是文学可以呈现的内容。不过,从语言文字到文学艺术,其间有一个转化与升华的过程,关键就在文字的运用。只有驾驭了文字的特性,才能让想象翱翔,超越语言文字的简单传意功能。虽说艺术要兼有内容与形式,但是内容随处皆有,随时可感,即使有敏锐与迟钝之别,生命历验却人皆有之,形式的掌握却不简单。举世皆人,艺术家却不常有。识字的人不少,能通过艺术形式化腐朽为神奇,创造不朽的文学的人却不多。

萨特在《何为文学》中说到文学的巅峰是诗:“散文是符号的帝国,而诗歌则与绘画、雕塑和音乐同列……诗人是拒绝使用语言的人……作为诗人,他对于语言所选择的态度是将词语视作事物,而非符号……但若是他专心运用词语,好比画家运用颜色或是音乐家运用音符一样,这并不是说,在他眼中词语已经失去了一切意义。若是词语失去了意义,就只剩下声音和笔画了。不过他对于词语的运用,已经成为一种自然而然的行为了。”虽然萨特不是在讲汉字与诗的关系,但是,这一段解释诗人创作诗歌的思维过程,特别适合探讨中国诗人的创作思维,也可以突出汉字的特性。

中国地广人多,历史悠久,文化与文字的积淀是中国汉字文学的基础与源泉。汉字的强大生命力来自历史文化,来自成千上亿中国人的生活记录,以及文学家呕心沥血的创作。中国人使用汉字已有四千年历史,以方块形式书写,有其独特性,与其他文明使用拼音文字,大异其趣。中国文字不是拼音文字,视觉形象与听觉意指同步进行,相辅相成,相互激荡,语言与文字的关系相当复杂,不但影响文字艺术,也影响思维的脉络。研究记忆的脑神经学家已经发现,使用拼音文字触动脑神经的某一特殊部位,与听觉记忆有关;使用汉字,则在触动听觉记忆部位之外,还触动视觉记忆的部位。

汉字书写的特性,显示中国文字与语言之间,存在相当的距离与回旋空间,容纳视觉思维与听觉思维相互激荡。相比于拼音文字,汉字不止是语言的直接翻版,其中有字形、字义、字音等不同场域的各自传承与相互影响,使得汉字丰富多彩,影响了中国文学的发展。

汉字本身也有演化的过程,从始创到固定成型,大约也经历了两千年历史,有些字连伟大的文字学家许慎都搞不清楚,在《说文解字》中标出六书,所举会意字的典型,居然是“止戈为武”。发现甲骨文之后,我们才知道,“武”字的原意是“荷戈步武”,是要去打仗的意思。原来“天雨粟鬼夜哭”还有曲折的历史进程,像小儿夜啼一样,一直要啼到成人为止。而且,成人之后还会遭遇世间的挫折,老天会掉馅饼,也会掉下废除汉字运动,让人忍不住嚎啕大哭。秦始皇统一文字之后,汉字的方块外形基本固定,但字义却会因为人们认识的演变而转化,因此也不能说汉字是一成不变的。汉字字形完全固定下来,大概跟印刷术的发明有关,这也是为什么正楷字体可以一直沿用到今天的原因。

汉字经历两千多年而字形基本不变,是人类文明史上少有的现象,的确有其特殊性。是否特殊优秀,则是另一个问题。五四群贤就持反对意见,他们认为汉字的特殊性就是原始民族的劣根性,特别腐朽落伍,阻碍了科学与民主的发展。鲁迅说过“汉字不灭,中国必亡”,与许多激烈的文化先进一起,向往汉字拉丁化。我们今天还能继续以汉字书写文学,读汉字印行的诗经楚辞、唐诗宋词,真是阿弥陀佛。

三

学校开了一门通识课程,叫“文化中国”,规定要用英文来教,显示在国际化与大学排名方面,有了与时俱进的决心。时髦归时髦,却引发了同事的腹诽,质疑为什么一门中国文化课,学生都是中国人,教学材料基本都是中文,却要舍弃优质的课件,用些不三不四的英文翻译来教。学校的理由是,香港是中英双语通行国际大都会,香港人应该中英俱佳,可是现在的大学生英文程度不过关,在D与E之间徘徊。怎么办呢?当然只好加强英文,规定所有课程一律要英语教学,如此才能国际化,达到英美的标准,在英国人营造的大学排名榜上,继续攀升,建构世界一流大学。

为了如何用英语讲授“文化中国”,中文系的同事吵翻了天。同事们个个学富五车,从甲骨文到章太炎,从诗经楚辞到鲁迅张爱玲,都研究得透彻,而且各有心得,却都将这门课视为畏途,不肯去教。某甲说,我是中文系出身的博士,专门研究唐宋诗歌,专书也出过两本,可是,你叫我用英文去讲唐诗,怎么讲得清楚?我又不是翻译学专家,怎么讲杜甫的《秋兴八首》?“玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。”那个苍凉,那个萧瑟,那个无边无际的秋气,弥天盖地,只用了十四个字,境界全出。你用英文怎么讲?像玉一般的露水凋伤了枫树林?Jade-like dew damaged maple forest?杜甫写诗,遣词用字一丝不苟,节奏韵律中规中矩,讲究得不得了。构筑意象更是千锤百炼,说过“意匠惨淡经营中”,还说“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”。你要我用英文去讲,会讲出个什么样的杜甫?学生会怎么理解杜甫的“晚节渐于诗律细”?不是我不肯教,是我不能教,非不为也,是不能也,教也教不出个名堂。敲碎了祖宗的骨头,沿街叫卖,为了讨好洋人与洋奴,为了提升大学排名,为了学生就业求职,能在跨国公司面试的时候,说一句“I have studied Du Fu”,以显示国际化的文学修养,实在不是我的专长。

某乙也抱怨,说研究了一辈子佛教,还特别学了梵文与巴利文,是为了通晓佛学发展与演变的轨迹,那是学术研究的途径。要我用英文教中国佛教,我也能教,可是学生听得懂吗?比如说,大家熟悉的观音菩萨叫Avalokitesvara Bodhisattva,阿弥陀佛叫Amitabha Buddha,大乘叫Mahayana,华严经叫Avatamsaka Sutra。用英文讲中国佛教,让学生本来熟悉的词语与概念变得生疏,听又听不懂,一堂课上得迷迷糊糊,一头雾水,不知道你在说什么。目的何在?是为了学英文,还是制造学生学习的困难,打击学生学习中国文化的兴趣?我们教佛教,是要学生理解佛教对中国人的深远影响,要他们知道自己思想中有许多佛教因子,要同学理解自己,理解自己的文化环境,又不是教他们到外国去传教,干吗要用英文教?

抱怨虽多,课程已经规定下来了,还是得教,谁去呢?同事们想出了民主办法,推举留过洋的去教。某丙是英国留学,研究社会史的,教中国社会与家庭结构;某丁留学美国,研究中外交通史,可以教中国历史与中西文化交流,什么一带一路都能教。中国语文与文学怎么办?用英文教汉字演变,教古典文学,教李商隐的《锦瑟》,什么“沧海月明珠有泪,蓝田日暖玉生烟”,可真是得找个卖刺猬的张飞(人硬货扎手),否则揽不下这差事。同事看着我,说你不是在美国教了二十年中国文化吗?干脆拿香港学生当白老鼠,用你教美国学生的方式教,就算他们“此情可待成追忆,只是当时已惘然”,至少你也提高了他们的英文程度,让他们可以享受美式教学的待遇。我心想,原来是要我去教一门英语课,却假装是教中国文化,真不知道这种大学教育要伊于胡底。

教了一学期,发现学生的英文程度实在不行,而中国文化又一窍不通,教起来十分吃力。只好跟他们讲历史故事,讲司马迁受了宫刑还坚持写《史记》,讲《长恨歌》与《长生殿》的杨贵妃故事,同学倒是听得津津有味。不过,我越来越担心,香港的大学教育,唉。