社会资本对高校自主招生影响的实证计量

2016-05-23刘进

刘 进

(北京理工大学 教育研究院, 北京 海淀 100081)

社会资本对高校自主招生影响的实证计量

刘进

(北京理工大学教育研究院, 北京海淀100081)

摘要:社会资本影响高校自主招生广受诟病,学界却一直缺乏对其作用机理、影响大小和改革路径的深入研究。课题组通过理论分析筛选出社会阶层、考生身份特征、社会关系3个社会资本观测维度,通过对考生家长进行调查,分别考察社会资本维度与自主招生过程与结果维度的关系。研究发现,考生家庭社会资本对于自主招生活动有重要影响,弱势阶层、弱势地区、弱势中学考生已处于显著不利地位。研究认为,当前应适度削减中学权限,严格进行过程监督,科学公平地开展制度建设,有效降低生源地社会资本作用空间,严惩利用社会资本的寻租腐败行为,并增加弱势群体应考和入学的机会。

关键词:自主招生;社会资本;社会阶层;弱势群体

2003年,北京大学等首批22所高校开始进行自主招生试点,尝试在高考之外另行组织对高中生的考核。过去10年,自主招生试点学校不断增加,参与学生不断增多,降分幅度不断增大,已成为考生获得重点高校录取机会的重要途径之一。但是,伴随着高校招生权限的扩大,自主招生制度一直面临着公平问题的质疑,其核心就是对社会“关系”或者说社会资本可能影响招录结果的质疑。2013年,中国高校自主招生制度改革步入第10个年头,没有迎来轰轰烈烈的庆祝活动,却收获了自改革以来最沉痛的打击——中国人民大学曝光自主招生舞弊案,该校招办主任涉嫌严重招生腐败接受司法调查。2014年,多所高校又进一步曝出自主招生学生学习成绩过差等问题,社会资本对于自主招生的侵蚀某种程度上得到了印证,也引发了学界和民众对于自主招生制度的持续声讨。但直至目前,学术界对于社会资本影响自主招生活动一直缺乏实证证据,社会资本是否或者已经在多大程度上影响自主招生活动仍需要进一步深入研究。

一、理论基础

早期学者提出了“社会资本”概念,并主要从资源集合的角度进行理解。比如,布迪厄认为社会资本就是“现实或潜在的资源的集合体……它从集体拥有的角度为每个成员提供支持”;科尔曼认为社会资本是“个人拥有的社会结构资源”。在此之后,大量的研究开始指向社会资本对于社会活动的影响,其核心关注点在于个人是否可以通过社会联系摄取稀缺资源并由此获益。对此,学界先后出现了一批结构化的社会资本研究理论:比如强关系-弱关系理论、社会资源理论、结构洞理论等;“稀缺资源”的关注点包括权力、地位、财富、学识、信息等。在社会资本研究领域,华人/华裔学者做出过积极贡献。比如林南的研究发现,强关系假设(而非西方学界所认为的弱关系假设)更适用于中国,在国际社会资本研究领域具有重要影响。最近十多年来,社会资本的中国化研究还提出了一个新的概念,即“关系”研究。其翻译并不与英文的Relationship相对应,英文词就是“GuanXi”,强调人情关系的实质就是感情实惠的交换。

中国自主招生运行过程中,民众对于公平问题的质疑很大程度上集中在对“关系”影响自主招生结果的怀疑上。一项公平公正的考试本应摒弃人情世故,而民众对于“关系”过多干预自主招生录取产生不满。事实上,这种不满不仅在中国大陆存在,在其他地区也有较明显体现。比如中国台湾地区也存在类似社会资本影响自主招生的情况,被称之为“关说”。台湾从2002年开始制定大学多元入学新方案,在联考以外,扩大申请入学和推荐甄选的比例,希望能改变联考“一考定终身”和弱势家庭子弟的不利处境。但是,实施过程中申请入学过程反而对中产以上阶层的学生比较有利,“多元入学的‘关说’特权已到骇人听闻的程度”。台湾TVBS的民调显示,六成的家长对多元入学方案的公平性持质疑态度,七成家长赞成恢复以往的联考制度[1]。

中国学界对于“关系”影响自主招生公平的质疑,主要集中在招生过程中存在的权钱交易、内幕交易、寻租腐败等问题上,但一直没有直接的证据证实二者之间存在显著联系。2013年中国人民大学自主招生舞弊事件发生后,某种程度上印证了民众的此种质疑。但此次自主招生舞弊事件中,“关系”影响自主招生到底是以个案的形式发生还是常态化、规模化的出现仍未有直接证据。客观上,社会资本对于自主招生的影响在计量上存在许多困难。一是社会资本本身计量复杂,难以观察,经济学界对于社会资本是否可计量仍存有较大争议;二是“关系”对于自主招生影响的计量指标体系构建存在困难,直接与社会资本、“关系”研究有关的指标难以采集;三是实际调查中存在困难,由于“关系”影响自主招生可能涉及寻租甚至腐败问题,被调查者往往不愿意说出实情。因此,单纯的问卷调查之外,必须引入访谈甚至观察研究方法。

二、分析框架

相比于经济资本和人力资本,社会资本计量难度大。学界已用的社会资本计量可参考框架大致可分为两个方面。

宏观上,可以从社会资本研究学者的概念框架入手,较有代表性的包括:(1)科尔曼:社会资本包括社会团体、社会网络和网络摄取三个方面。(2)布迪厄:行动者可以有效运用的联系网络的规模大小和他有联系的每个人所占有的资本数量的多少。(3)斯蒂格利茨:社会资本包括隐含的知识、网络的集合、声誉的累积以及组织资本。(4)科恩:社会资本包括相互信任、相互理解以及共同的价值观和行为理念。(5)林南:社会资本可以概括成社会资源命题、地位强度命题、联系强度命题。

微观上,社会资本计量指标主要集中在网络、信任和规范3个维度上。

网络:阶层地位。阶层地位是学界进行社会资本测量的关键指标。比如有研究对英美国家关于社会资本与高等教育入学相关研究文献的梳理发现,大多数英国学者认为阶层是社会资本的最大构成部分[2]。Susmita Sil在研究中认为应将学生父母的社会经济地位、民族、语言、是否单身、家长个性和背景作为家庭社会资本的一部分[3]。芝加哥大学的Lee等对影响本科毕业生就业途径的因子分析发现,家庭背景对就读较差大学的学生就业影响较大[4]。中国社会调查所(SSIC)对2 000位公众的问卷调查也发现,53%的学生和家长认为在就业中关系比能力更重要。北京师范大学进行的“我国大学生就业研究问题”调查显示,在工作落实的重要原因中,社会关系排在第二位。

信任:环境营造。学生所处的社区包括所处的地域(是否为大都市、教育是否高度发达等)对于教育相关的社会资本获得具有重要意义,西方学界一般将此理解为一种家庭内外环境的营造。比如Furstenberg与Hughes将家庭社会资本分为家庭内的社会资本和家庭外的社会资本。前者包括父母投入、父母期望、亲子间的情感支持等,后者包括邻里监控、社会整合等。他们认为社会资本来源于家庭与社区中的社会关系所产生的利益,其构建“社会资本指数”产生于“家中父母的数量”“来自女性抚养者的社会支持”“家中至多两个子女”“邻里支持”“参加宗教活动”。Dorsey等人也认为社会资本主要来自于邻里关系[5]。

规范:学业参与。西方部分学者研究发现,家长对孩子教育的参与作为社会资本的一个影响因子,它可以使孩子得到资源更容易被高校录取。他列举的社会资本考察指标包括:家长对其学业的参与、家长-孩子互动、家长-学校互动、家长-家长沟通、参与的断裂。Kim等对调查数据进行分析后发现:父母如果能够运用作为社会资本的社会关系的话,能够有效地帮助孩子获取信息和资源,使其增加选择高校的准确率;家长与孩子的目标一致的话可以增加孩子进入高校的几率;家长的教育背景对孩子择校的帮助效能也依赖于两代人之间的目标、理想是否相似,家长积极地参与(关注)高校的培养计划比参与程度不高的家长对孩子更有帮助。Brooks的研究还发现,家长参与孩子教育活动的程度影响孩子的教育类型选择和教育过程,而家长的参与程度与其社会和文化资本、教育经历、社会关系网有关[6]。他谈到的家长参与(家庭社会资本)包括:寻找大学信息、参观大学、地址选择等。香港大学Jiao等学者对中国西藏农村地区的入学率的实证研究发现,家长对教育的态度决定了孩子是否入学[7]。

由此可以看出,不同学者对于社会资本计量的指标设定差别较大,部分指标的具体内容甚至包含了非社会资本的因素。如有的指标包括家庭经济,但多数研究将其归入经济资本范畴。遵循宏、中、微观的分析视角,如表1所示,本研究认为,社会资本影响自主招生的核心变量主要包含3个方面。

表1 本研究的分析框架

一是宏观的社会阶层指标。父母所处社会阶层与父母所占有的社会资本具有统计意义上的正相关关系。父母处于优势社会阶层占有的社会资本往往更为丰富。这种源自父母职业地位的社会资本,通常会以某种方式影响高校招生录取工作。比如据媒体报道,2014年高考期间曝光的河南杞县、通许县替考案,被替考学生家长多为当地权贵阶层,而且其社会资本广泛延伸到监考等多个考试执行与监督环节。此外,也可能从积极层面理解学生家长社会资本的影响。即身处优势社会阶层的社会成员往往可通过社会资本促进子女教育水平的提升,比如增进课外特长与能力水平提升;处于优势阶层的考生父母自身也因良好的受教育经历对提高子女受教育状况带来帮助,尤其是学生课外知识、能力的占有与自主招生政策本身具有契合性。

二是中观的考生身份特征指标。按照社会资本研究指标有关网络、信任和规范的基本界定,自主招生选拔中,考生的不同身份特征往往意味着社会资本占有的多寡。一是农村生源考生社会资本往往非常欠缺。一方面,农村生源的考生网络与信息获取存在劣势。自主招生与传统高考很大的不同在于:考生及家庭对于信息占有的多寡很大程度上影响招录结果。相对于城市考生而言,农村学生自主招生信息获取的难度更大,尤其是掌握自主招生内幕信息的人更少。另一方面,农村生源的考生所占有的社会资本大多处于农村及周边地区,对于高等学校的影响力十分有限,在自主招生笔试、面试环节难以发挥作用。二是弱势中学考生社会资本占有往往较少。弱势中学考生家庭社会资本占有量往往过少,这也是导致部分考生就读于弱势中学的原因之一。此外,一些重点中学(如获得北大校长推荐制资格的中学)往往对于高等学校自主招生招录能发挥一定作用,而弱势中学在此方面能提供给本校考生的自主招生“帮助”则非常有限。

三是微观的私人关系指标。私人关系对自主招生的影响是多方面的。一是在自主招生政策制定上,社会资本可以通过选拔条件制定帮助特定少数人入围笔试和面试。本课题组2009年对武汉市某高考“陪读村”的调查中发现,一些家长对自主招生门槛要求高(如“获得奥林匹克竞赛奖项”)的学校非常赞赏,而对一些设定门槛较为随意的高校(如“高中阶段表现优秀”)则充满不信任,认为是故意留下社会关系运作的空间。对于那些对特殊且小众奖项、荣誉或经历提出要求的高校则认为非常可能存在“萝卜”招考的嫌疑。二是在自主招生名额分配和笔试、面试资格获得上,社会资本往往发挥着重要作用。在中学内部客观存在着学校推荐自主招生名额(“校荐”)现象,社会资本在这种资源竞争中发挥重要作用。在高校首轮自主招生入围学生筛选中(获得笔试资格),私人关系也存在运作空间。三是在最终的录取环节,由于当前自主招生不公布学生过程分,具体的录取环节也可能存在人为因素的干扰。

三、数据来源与分析方法

数据来源于本课题团队2012年对当年度在湖北省考点参加“北约”“华约”笔试测试的考生家长的随机匿名问卷调查(N=355)。课题组成员在家长休息室对考生家长进行了现场填答培训,保证了问卷具有很好的信度和效度。其中,有关自主招生政策宣传、名额分配、科目设置、成本绩效、考试评价和未来改革6个维度的Cronbach’s Alpha达到了82.6%,信度水平处于“很可信”水平。KMO 和Bartlett’s 检验结果为83.9%,问卷具有良好的效度水平。

调查量表中与社会资本有关的变量设置包括:(1)“社会阶层”指标(1=国家机关、企业、事业单位中高层管理人员;2=国家机关、企业、事业单位一般工作人员;3=教师及专业技术人员;4=商业、服务业一般从业人员;5=农业从业人员;6=厂矿、运输等一般从业人员;7=军人;8=无业或失业人员);(2)“城市/农村生源”指标(1=直辖市或省会城市;2=地级市;3=县级市或县城;4=乡镇;5=农村);(3)“中学层级”指标(1=省级示范性中学;2=市级示范性中学;3=普通中学);(4)“私人关系指标”(1=动用私人关系;2=未动用私人关系)。

与自主招生活动相关的变量设置包括:(1)“获得自主招生笔试资格数量”指标(1-5);(2)“自主招生知晓率”指标(1=非常熟悉;5=非常不熟悉);(3)“自主招生名额获得途径”指标(1=学习成绩名列前茅;2=获得学科竞赛奖;3=文学奖项或发表作品;4=英语获奖;5=文体特长;6=获得国家专利;7=获得优秀三好学生等荣誉称号;8=其他);(4)“自主招生名额获得方式”指标(1=学校推荐;2=自我推荐);(5)“自主招生准备活动”指标(1=学生本人准备材料;2=父母帮忙准备材料;3=班主任帮忙准备材料;4=亲朋好友帮忙准备材料;5=其他人员帮忙准备材料)。

本研究运用SPSS20.0进行统计分析,并对上述社会资本指标与自主招生指标进行逐次交互分析。

四、研究发现

(一)社会阶层指标:优势阶层占有更多自主招生机会

本研究所有被调查对象均为获得“北约”“华约”自主招生资格的考生家长,通过分析其职业构成,可以清晰获得“社会阶层”指标与自主招生的基本对应关系。

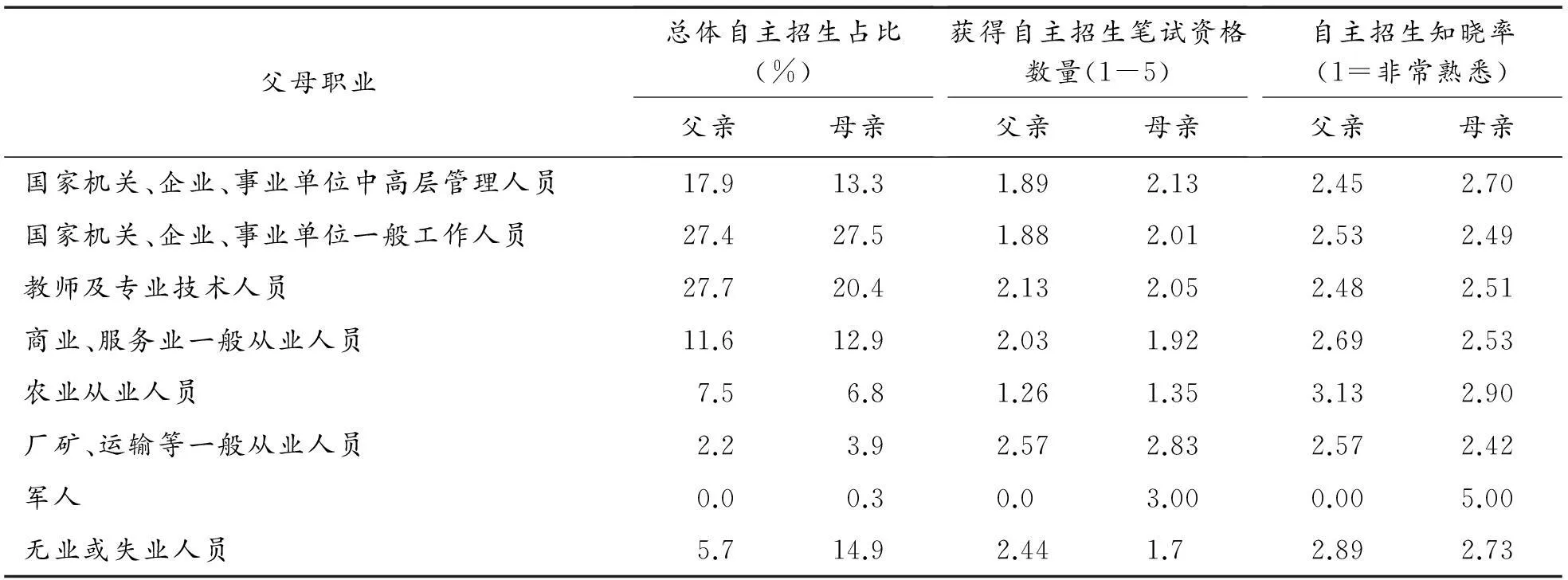

如表2所示,分析发现,获得自主招生笔试资格的考生中,父亲为“教师及专业技术人员”(27.7%)、“国家机关、企业、事业单位一般工作人员”(27.4%)、“国家机关、企业(国营、民营和私营等)、事业单位中高层管理人员”(17.9%)的比例最大,超过了总样本的70%。父亲为“厂矿、运输等一般从业人员”(2.2%)、“无业或失业人员”(5.7%)、“农业从业人员”(7.5%)的则居于后3位,仅占总数的15%。分析考生母亲的职业情况可以得到大致相当的结论,但也存在一点重要不同,即母亲属于“无业或失业人员”的,考生反而获得自主招生资格的比例很高(14.9%),可能的原因是这部分社会阶层地位较好的家庭女性放弃工作成为了全职主妇,因此本研究讨论中国的社会阶层与自主招生关系更多仍需要以父亲职业为考察标准。统计还显示出,父母职业为“军人”的样本过少,因此本研究将剔除对该类职业的分析。

“获得自主招生笔试资格数量”指标统计显示,父亲为“厂矿、运输等一般从业人员”“无业或失业人员”反而获得更多的生均笔试数量;父母为国家机关、企业、事业单位中高层管理人员和一般工作人员的该平均数较低;父母为“教师及专业技术人员”“商业、服务业一般从业人员”的居于中间位置;父母为“农业从业人员”的比例仍非常低。这可能意味着优势阶层更关注自主招生机会质量而非盲目获得多次参考机会。

“自主招生知晓率”指标统计显示,优势阶层占有更多的自主招生机会可能与信息获得有关。学生家长对自主招生信息熟悉程度排名前3位的依次是“国家机关、企业、事业单位中高层管理人员”“教师及专业技术人员”和“国家机关、企业、事业单位一般工作人员”,排后3位的依次是“农业从业人员”“无业或失业人员”“商业、服务业一般从业人员”。

表2 自主招生考生父母的职业分布

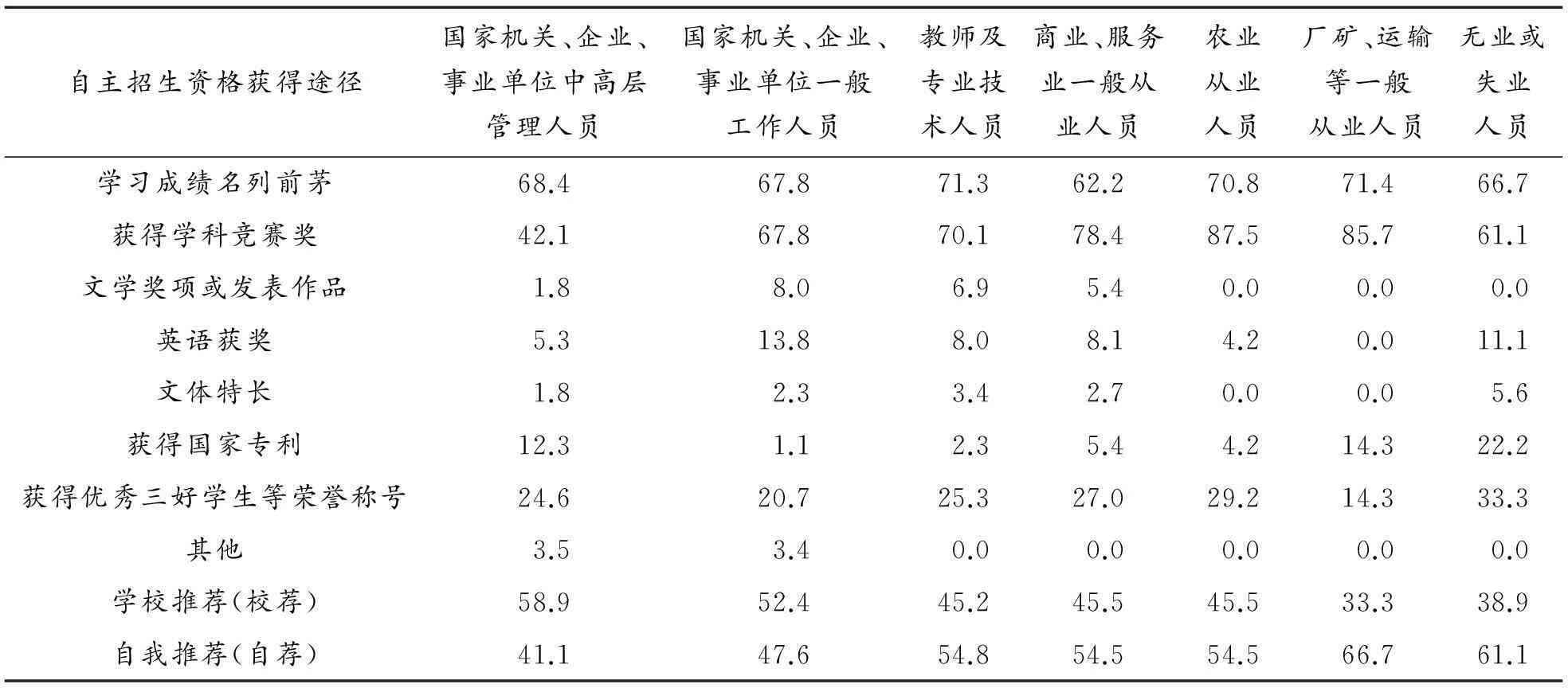

如表3所示,进一步分析不同职业子女的自主招生获得途径可以发现,优势阶层更多获得中学推荐资格,且获得自主招生资格的形式也更为多样。“国家机关、企业、事业单位中高层管理人员”“国家机关、企业、事业单位一般工作人员”获得“校荐”资格的比例都超过50%。同时,“国家机关、企业、事业单位中高层管理人员”“国家机关、企业、事业单位一般工作人员”“教师及专业技术人员”在7类自主招生资格获取途径中都占有一定比例。“农业从业人员”“厂矿、运输等一般从业人员”“无业或失业人员”子女则主要是通过成绩拔尖和获得一些硬性奖励敲开高校自主招生大门。

表3 父亲职业与子女获得自主招生资格途径统计表 单位:%

“高考考学生,自主招生考家长”。自主招生整个过程需要大量的材料准备工作,从学生自主招生材料准备情况来看,也可管窥家庭社会资本对于自主招生活动的影响。如表4所示,父亲职业与申请材料准备情况显示出明显的差异性:父亲处于优势阶层的考生,“父母帮忙准备材料”的比例超过80%,都超过“学生本人准备材料”的比例;相比之下,弱势阶层该比例则很低,如“农业从业人员”子女主要依靠学生自己准备各项材料,有父母帮忙的仅占50%。如果从质量上考察,优势阶层的材料准备可能更直接涉及考试结果,比如自荐信、推荐信更多由“学生家长或亲友撰写”。这也可以看出,当前自主招生制度在申请材料准备环节存在一定程度的弄虚作假现象。本应由学生自行完成的申请材料很大程度上被由家庭占有的社会资本取代,特别值得反思。

表4 父亲职业与申请材料准备情况 单位:%

(二)考生身份特征指标:城市生源与优势中学考生处于有利地位

如表5所示,对比城市与农村生源在自主招生中的表现可以发现:

第一,城市生源尤其是大城市生源占据样本数的比例高。34.3%的被试来自于“直辖市或省会城市”,30.2%来自于“地级市”,21.9%来自于“县级市或县城”,6.4%来自于乡镇,7.1%来自于农村。

第二,城市生源在自主招生笔试机会上占有显著优势。来自“直辖市或省会城市”的被试家庭生均获得2.42个自主招生应考机会,“地级市”“县级市”“乡镇”“农村”考生获得自主招生的机会依次是1.84、1.75、1.35和1.45个,且生源地状况与生均应考机会之间呈显著正相关关系(P=0.263,Sig=0.000)。

第三,城市生源在自主招生信息占有方面具有优势。从“直辖市或省会城市”到“农村”,5类生源地考生家长对自主招生政策了解程度呈递减趋势,平均位置值依次是2.41、2.51、2.73、2.85和2.80,且考生家长生源地指标与自主招生了解程度呈显著正相关关系(P=0.217,Sig=0.000)。

第四,城市生源对于学生获得自主招生资格途径有影响。分析发现,在“农村”生源申请获得自主招生资格过程中,90.91%依靠的是“获得学科竞赛奖”,这一比例大大高于城市生源,而在“文学获奖或发表作品”“英语获奖”“文体特长”等方面大大低于城市生源。这种更多靠硬性获奖申请自主招生资格的状况与农村学生最终自主招生占有率低可能存在关联。而且值得关注的是,来自直辖市或省会城市的生源通过“自我推荐”获得自主招生资格的比例很高(53.85%),这可能与前述其申请渠道多样化存在关联,而“农村”生源更多依靠中学分配的自主招生名额(61.11%), 渠道单一与最终获得自主招生名额较少有一定联系。

第五,城市生源的社会资本还在申请材料准备上发挥重要作用。来自“直辖市或省会城市”“地级市”的生源,父母帮忙准备材料的比例都接近或超过80%,而“农村”生源该比例仅为45.45%,且“亲朋好友帮忙准备材料”的比例则低至0。

对比城市与农村生源在自主招生中的表现可进一步发现,“是否重点中学”对于自主招生活动也有非常重要的影响。本调查中,获得自主招生考试资格的“省级示范中学”“市级示范中学”和“普通中学”考生比例依次为79.9%、17.2%和2.8%,三类中学的学生生均获得考试资格学校数依次为2.02、1.77和1.88,三类中学的学生家长对自主招生政策的了解情况平均值依次是2.53、2.85和2.56。这说明,客观上,重点中学学生占据了大多数自主招生的机会。但是,如果弱势中学学生能获得有效的招生信息,他们在获得高校招生资格方面并不大幅低于重点中学学生。也就是说,如果破除社会资本对招生宣传的影响,则可能在较大程度上改善弱势中学自主招生学生的入学状况。

表5 不同生源地考生获得自主招生资格的途径 单位:%

(三)私人关系指标:未有直接证据显示私人关系大规模干预自主招生活动

除了通过社会阶层、考生身份特征进行社会资本影响自主招生情况判定,本研究还直接就考生家长是否在自主招生活动中动用社会关系进行了调查。结果显示,只有少数家长承认自己在自主招生过程中动用了私人关系,该比例仅占被试的9.8%,且承认动用私人关系的学生家长的人情送礼花费普遍在10 000元人民币以内。在90.2%的认为未动用私人关系的家长中,40.1%的人认为因为“家庭没有相关的人际关系”,50.9%的人认为“自主招生无需找关系走后门”。但进一步调查显示,学生家长认为自主招生过程中“个别领导和关系户打招呼现象严重”的比例达到45.1%,这又与上述结论不符。这说明家长虽然不承认自身运用社会资本影响自主招生,但对制度设计存在担忧。本研究认为,由于采用直接问卷调查方式,加之自主招生部分人情关系的使用涉及寻租或腐败问题,可能本处调查并未能采集到真实有效的信息,因此,本文不再开展动用社会关系、未动用社会关系两组家庭考生自主招生表现的比较。

五、结论与讨论

本研究从社会阶层、考生身份特征、社会关系3个维度,通过实证调查探寻社会资本对高校自主招生活动的可能影响。研究发现,考生家庭社会资本对自主招生过程和结果有重要影响,弱势阶层、弱势地区、弱势中学考生处于显著不利地位。当前,自主招生仍处于激烈的变革期,要保证制度健康运行,必须有效遏制住社会资本对于自主招生活动的实际影响,至少应在以下3个方面有所作为。

(一)适度削减中学权限,降低生源地社会资本作用空间

自主招生不同于传统高考,由于高校具有自主招生权力,导致部分中学分享了自主招生权限,在中学内部自主招生名额分配、校长推荐名额遴选、推荐信撰写等方面,中学权限的扩充直接导致生源地考生家庭社会资本的滥用可能增大,增加了制度违规成本,降低了弱势群体的应考机会。当前,在中学缺乏必要自律和有效监控的情况下,应适度削减中学权限,将权力上移至高等学校。由于高校与中学的物理空间、人际空间割据可有效降低生源地社会资本的作用空间,同时,权限相对集中于高等学校,也可有效避免多头监管带来的权力真空。在此方面,核心是加强高校招生能力建设。中国高校将部分自主招生权限下放到中学,关键问题之一在于高校招生能力不足,专业化程度不高,招生人员精力不够,不得已才委托中学进行自主招生学生初选。但恰恰是此种方式,使得自主招生运行效果大打折扣,让中学所在地的社会资本有了发挥作用的空间。对此问题,欧美高校的相关做法值得借鉴。一方面,切实加强招生队伍建设,保障有足够人力对申请材料进行全面审核。在此过程中,校友资源、在校生资源等都会被充分调动起来(如安排校友就近考察申请学生的情况)。本课题组对美国一些研究型大学招生部门的访谈显示,部分高校年均受理入学申请达数万份之多,相应地,高校招生部门的规模较为庞大。另一方面,加大招生人员的专业化能力建设。通过多种形式确保招生工作人员具有高度专业化技能,并赋予招生人员(个体或招生小组)在新生录取方面做出专业化判断的权力。

(二)严格进行过程监督,严惩利用社会资本搞寻租腐败

高等学校、中学和教育主管部门应打开自主招生过程的“黑箱”,利用信息、技术和舆论等手段进行严格的过程监督,健全有关法律法规,增加自主招生违规、违纪、违法成本,加大惩处力度,真正让自主招生制度在阳光下运行。同时,应建立社会资本影响招生活动监督预警机制和年度报告机制,加强社会资本影响自主招生活动的路径、方式和作用机理研究,并配合一定的比较研究,为自主招生制度改革提供有效的解决方案。高校克服社会资本对自主招生的影响,关键还应形成科学的信息发布机制、透明的申请监督机制和严格的政策效果评估机制。因此高校信息发布应公开、及时、有效,避免招生信息在少数人群中通过非正式渠道传播,尤其是要通过大众媒体和新媒体做好弱势群体的宣传工作,让这部分最缺乏社会资本的人群也有机会公平分享招生改革成果。高校申请监督应严肃、规范和主动,要扎紧制度篱笆,完善规章措施,并主动而为,避免自主招生监督成为不诉不纠的被动监督。同时,特别要注意监督社会资本对于自主招生录取结果的影响,详细做好政策效果评估,对学生家庭社会资本做好采集和分析研究工作,并及时向社会通报。总体而言,严格开展过程监督,核心目标是让弱势群体也能充分参与其中,破除自主招生资源被少数拥有社会资本的个人或家庭占有的不利情况,最终形成类似于高考制度的人人知晓、人人参与、人人监督的生动格局。

(三)科学公正地进行制度建设,增加弱势群体应考机会

制度漏洞是社会资本在自主招生活动中大行其道的主要原因,应进行更为科学的制度建设,将自主招生权力关在制度的笼子里。制度建设过程中应突出本土特征,不能盲目借鉴。比如本研究发现,中国绝大多数考生自荐信甚至推荐信都是由父母或亲友代为撰写的,大大偏离了政策设计目标,成为形式大于内容的无效制度设计。本研究认为,自主招生制度建设,核心应体现两种思想:一是科学思想,保证制度科学有效,方便监督,成本可控;二是公平思想,既保证招生各环节的公平公正公开,又体现对弱势群体进行补偿的思想,尤其是对于本研究显示出的那些拥有社会资本较少,处于弱势地区、弱势阶层、弱势中学的考生,应适当出台一定的补偿政策。同时,针对本研究反映出的弱势群体信息获取不畅、考生能力多元化不足等问题也需要进行制度创新。

六、结语

需要指出的是,本研究可能存在两方面的缺陷:一是社会资本在招生活动中是否可测量以及如何科学测量方面可能存在缺陷。国际上也一直存在社会资本是否可测量的争论。本研究基于理论研究筛选出的三类观测指标不一定完全具有代表性。二是社会资本测量的有效性问题。社会资本在高校招生活动中发挥作用大多涉嫌违规甚至违纪违法问题,直接的问卷调查虽为匿名但仍可能存在失真现象。为此,本课题组已开展大量访谈研究,有关成果也将陆续发布。

总体来看,传统高考对于弱势群体已有不利影响,自主招生不应放纵社会资本的可能影响并加剧这种教育不公,而应至少达到传统高考的公平程度。只有如此,自主招生改革才具有群众基础和合法性,才可能成为主流的人才招录模式并真正推动高校自主办学和中学素质教育的发展。

参考文献:

[1]郑若玲.自主招生公平问题探析[J].中国地质大学学报(社会科学版),2010,10(6):49-54.

[2]TARIQ M. Capitals,ethnic identity and educational qualifications[J].Cultural trends, 2004,13(2):87-105.

[3]SUSMITA S.Parent-school partnerships: forked roads to college access[J]. The school community journal, 2007,17(1):113-128.

[4]SUNHWA L, BRINTON M C.Elite education and social capital:the case of south Korea[J]. Sociology of education,1996,69:177-192

[5]LAURA W P,MARVIN A T.The relationship between parental involvement as social capital and college enrollment:an examination of racial/ethnic group differences[J]. The journal of higher education, 2005,76(5):485-518.

[6]RACHEL B. Paternal involvement in young people’s higher education choices [J]. British educational research formal, 2004,30(4):496-514.

[7]BEN J,SONAM G. Household perspectives on school attendance in rural Tibet, Gerard Postiglione[J].Education review, 2006,58(3):317-337.

(责任编辑吴朝平)

Preliminary Empirical Measurement of Influence of Autonomous Enrollment by the Social Capital

LIU Jin

(Institute of Education, Beijing Institute of Technology, Haidian Beijing 100081, China)

Abstract:It is widely criticized that social capital impacts university’s autonomous enrollment, but in the educational circles there has been a lack of an in-depth study on the specific acting mechanism, impact size and reform paths of social capital. The research group screens out three dimensions of social capital observation, namely social stratums, identity characteristics of candidates and social relations, by theoretical analysis, and respectively studies the relationship between the dimension of social capital and the two dimensions of process and result of autonomous enrollment by investigation of candidates’ parents. The study shows that social capital of families has an important impact on the autonomous enrollment activity, and candidates from disadvantaged stratums, disadvantaged areas, and disadvantaged high school are still at a significant disadvantage. The study suggests that the privilege of high school should be moderately restricted, process supervision should be strictly conducted, system construction should be carried out scientifically and fairly, the role of social capital in candidates’ native places should be effectively reduced, rent-seeking corrupt behavior should be severely punished, and chances of examination and recruitment for disadvantaged groups should be increased.

Key words:autonomous enrollment; social capital; social stratums; disadvantaged groups

[中图分类号]G649.21

[文献标志码]A

[文章编号]1673-8012(2016)02-0072-09

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2016.02.011

作者简介:刘进(1985—),男,江苏东海人,北京理工大学教育研究院讲师、教师发展中心副主任,教育学博士,硕士生导师,主要从事高校自主招生和学术劳动力市场研究。

基金项目:国家自然科学基金资助项目“提升弱势群体自主招生参与的公平与效率:关系模型与政策改革研究”(71403020)

收稿日期:2015-08-03

引用格式:刘进.社会资本对高校自主招生影响的实证计量[J].重庆高教研究,2016,4(2):72-80.

Citation format:LIU Jin. Preliminary empirical measurement of influence of autonomous enrollment by the social capital[J].Chongqing higher education research,2016,4(2):72-80.

■ 招生改革专题