省部共建地方高校政策的特点、矛盾与新趋势

2016-05-23许士荣

许士荣

(浙江工业大学 高等教育研究所, 浙江 杭州 310032)

省部共建地方高校政策的特点、矛盾与新趋势

许士荣

(浙江工业大学高等教育研究所, 浙江杭州310032)

摘要:省部共建地方高校政策在经历了初创期、成长期后,随着高等教育发展的新常态进入到了一个重大调整期。共建协议签署密度大、节奏快、效率高,政策边界拓展,共建主体多样,形式各异。从政策目标来看,从面向区域提升至有效服务国家教育战略;从政策内涵来看,弱化了层次类型划分,强化了工作机制属性;从政策形式来看,从单一走向多元,派生出多种合作方式;从政策受惠区域来看,从中西部拓展至东部,共建高校类型多样。在新的发展阶段,这项备受社会瞩目的政策举措也受到很多非议,其中既有时代变化发展带来的认识层面的问题,也有体制机制和政策本身的问题。一是政策导向发生重大转移,政策概念不清晰引发不同利益群体出现较大的认知差异;二是政策制定流程不够规范,政策运行缺少规范化、制度化的保障机制;三是政策实施缺少有效解读,相关利益群体对政策内涵理解产生重大分歧;四是政策效果与政策预期有较大差距,政策利益主体范围不断扩大导致有限政策资源进一步稀释。针对这些问题,建议从5方面着手改革和完善:一是坚持在深化高等教育综合改革整体框架下不断开拓创新,让省部共建地方高校政策保持活力;二是从“扶需、扶特”向“扶强”转变,不断强化合作平台和工作机制属性;三是建立健全规章制度和长效发展机制;四是要突出省部共建高校有特色、高水平、区域示范性的特征;五是以协同创新为总揽抓手,不断提升共建高校服务区域经济社会发展的能力。

关键词:省部共建;地方高校;高教发展;新常态

近年来,随着我国经济发展进入“速度变化、结构优化、动力转化”的新阶段,“新常态”日益成为社会关注度较高的词汇,研究领域已由经济领域向政治、文化、教育、社会等领域不断拓展。刘延东副总理明确指出,认识新常态、适应新常态、引领新常态是当前和今后一个时期经济发展的主旋律,也是教育工作的大逻辑[1]。站在新的历史起点上,伴随着发展环境、发展需求、发展方式、发展动力等方面的转变,我国高等教育政策进入一个重大调整期。以省部共建地方高校政策为例,面对高等教育发展的新常态,它在政策目标、政策内涵、政策形式和政策领域等方面呈现出许多新特点,同时也在政策导向、政策制定、政策实施、政策效果等方面出现了一些新矛盾。着眼未来,它展现出一些具有鲜明时代特征的发展态势。对于这些新情况和新问题,迫切需要从理论和实践层面做出政策回应,以引导省部共建地方高校政策改革向纵深推进。

一、我国省部共建地方高校政策的发展历程

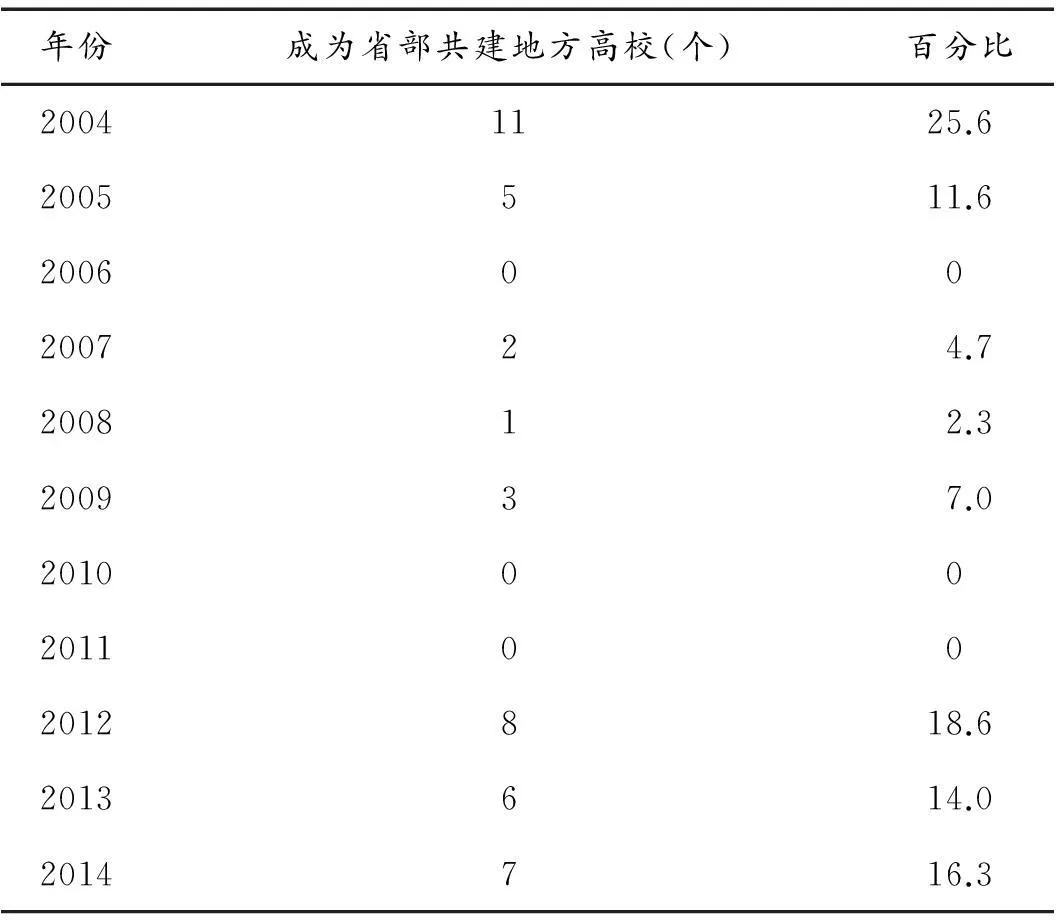

教育部自2004年起以中西部地区为主,选择部分历史悠久、基础较好、特色鲜明、在国内外具有一定影响的高等学校,与地方政府签订共建协议,形成一批“省部共建高校”[2]。截至2014年底,全国共有43所高校成为省部共建地方高校,涵盖了大陆地区除辽宁省之外所有的省(自治区、直辖市),如表1所示。从学校层次来看,“211工程”大学有18所,一般大学有25所。纵观省部共建地方高校政策10余年的发展历程,其经历了初创期、成长期和转型期3个发展阶段。

表1 我国省部共建地方高校发展概况

资料来源:教育部及相关学校网站、现有文献和电话调研等。

(一)初创期(2004—2005年)

为全面实施科教兴国战略和人才强国战略,配合国家西部大开发和中部崛起,缩短中西部高等教育发展的差距,促进高等教育的合理布局和协调发展,2004年教育部开始实施省部共建地方高校政策,即在中西部无教育部直属高校的地区,由教育部和地方政府共建1所龙头高校。2004年2月23日,河南省同教育部签署共建郑州大学的协议,标志着省部共建地方高校政策正式启动。2004年至2005年,共计有郑州大学、新疆大学、云南大学、广西大学等13所高校成为省部共建高校。与此同时,为了支持革命老区和少数民族地区的高等教育发展,以省部共同重点支持的方式还建设了延安大学、延边大学和湘潭大学。2004年11月18—19日,由教育部直属办组织的省(区)部共建地方高校规划工作研讨会在广西南宁举行,共有包括广西大学、郑州大学等12所已签署和即将签署共建协议的高校参加。

(二)成长期(2006—2011年)

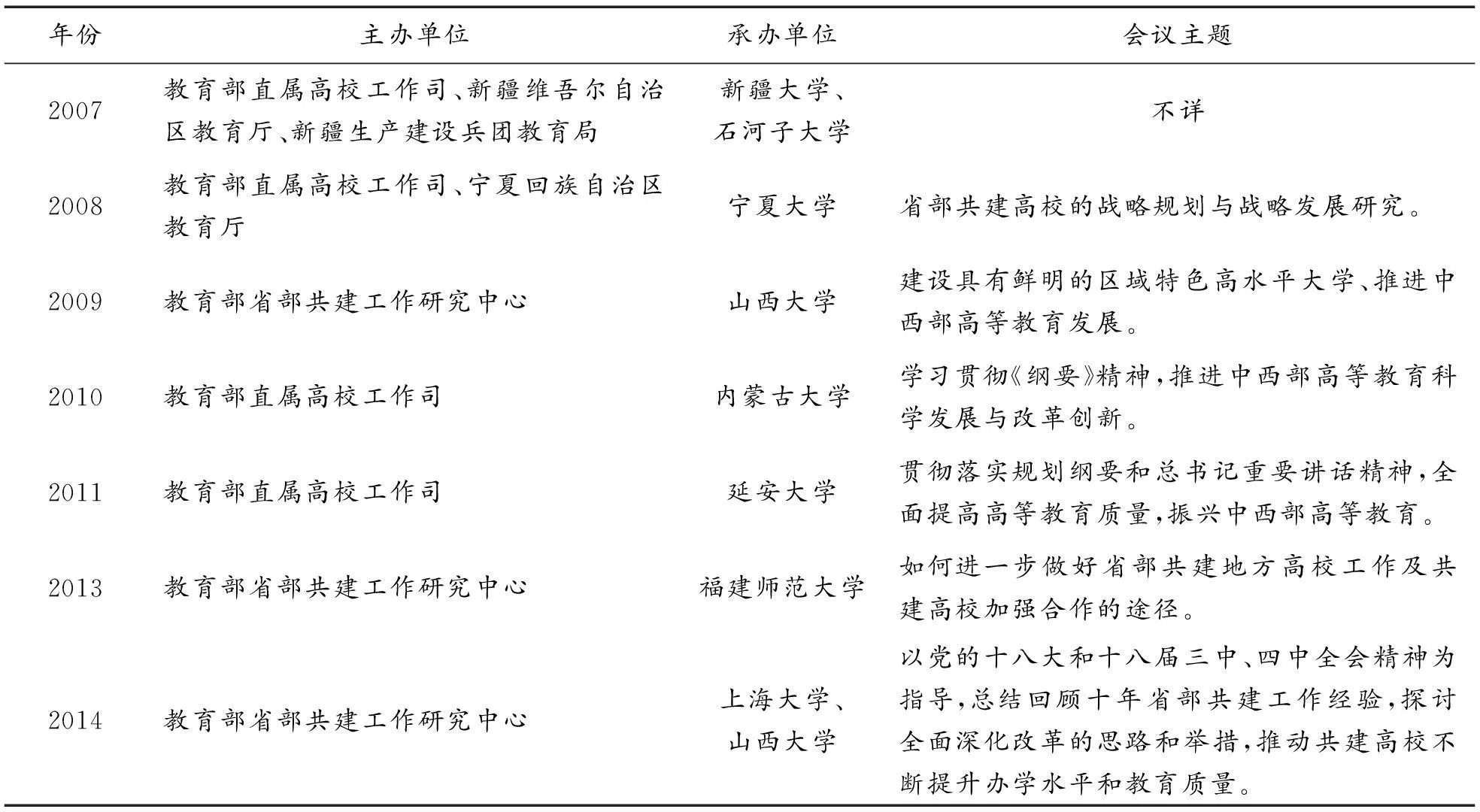

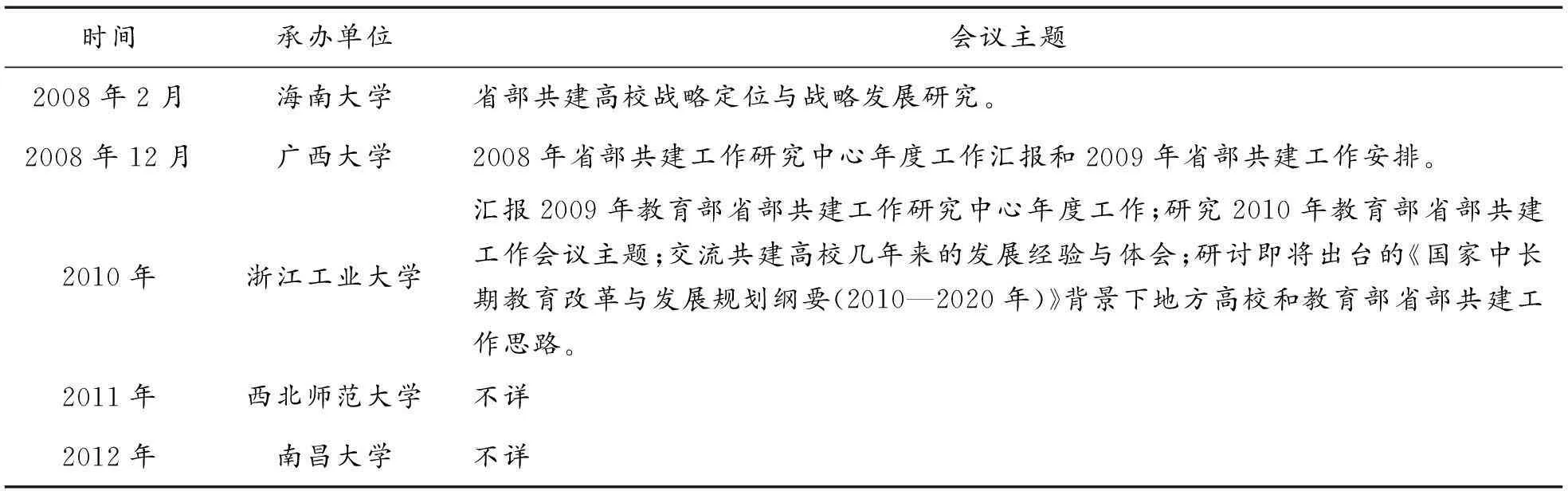

经过初创期的政策布局,省部共建地方高校政策很快进入发展成长期。首先,健全了领导机制。省部共建高校工作由教育部直属高校工作司负责管理,成立了“教育部省部共建工作研究中心”,挂靠山西大学,负责省部共建工作研究中心的日常运行与管理,以及组织和承担有关研究课题。2007年10月31日,教育部直属高校工作司向各省部共建(共同重点支持)高校正式下发《教育部直属高校工作司关于成立“教育部省部共建工作研究中心”有关事宜的通知》,针对省部共建高校提出具体建设要求。于是,许多地方纷纷成立了省部共建工作领导小组。如2011年甘肃省成立由省政府牵头、相关厅局和西北师范大学为成员单位的省部共建西北师范大学工作领导小组(甘政办发〔2011〕185号),专项负责西北师范大学省部共建工作的指导、协调、调研等事宜。多数大学成立省部共建办公室负责省部共建事宜。“211工程”大学一般由“211工程建设办公室”承担,部分高校由办公室(党办或校办)、发展规划部门承担,少数高校设置专门秘书岗具体负责。其次,组织召开会议。教育部直属高校工作司和教育部省部共建工作研究中心牵头,每年召开省部共建高校工作研讨会,共建高校校长或书记参加,邀请教育部主管高等教育的副部长参加会议,并发表重要讲话(表2)。同时,每年召开教育部“省部共建工作研究中心”工作会议,共建高校主管共建工作的负责人参加,教育部直属高校工作司的领导出席会议,会议主题是分析高等教育发展的新形势,交流共建经验,商定年度大会主题(表3)。再次,成员不断增加。海南大学、河南大学、西北师范大学、西北大学、浙江工业大学先后加入省部共建高校行列,井冈山大学成为省部重点支持的高校。最后,共建卓有成效。教育部和地方政府对共建高校在政策与资金等方面给予了大力支持,共建高校在学科建设、人才培养、师资队伍、科学研究和社会服务等方面得到了快速发展,办学水平大幅度提升。

表2 近年来教育部省部共建地方高校工作研讨会召开概况

注:2012年没有召开。

资料来源:政府及相关学校网站、现有文献和电话调研等。

表3 近年来教育部“省部共建工作研究中心”工作会议召开概况

注:2009年、2013年和2014年没有召开。

资料来源:政府及相关学校网站、现有文献和电话调研等。

(三)转型期(2012—现在)

随着国家高等教育改革的深入,省部共建地方高校政策进入转型期。首先,省部共建政策上升为与“985工程”“211工程”互为补充的国家高等教育发展战略。《中西部高等教育振兴计划(2012—2020年)》指出:“深入推进省部共建地方高校。扩大省部共建范围,鼓励有关部门、行业与地方共建行业划转院校。统筹政策、资金等多方资源,推动共建高校深化体制机制改革,提升办学水平,增强为区域和行业产业发展服务的能力。” 其次,省部共建地方高校将

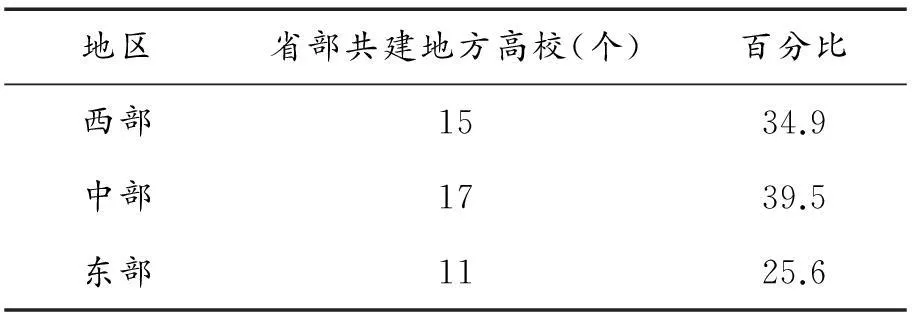

表4 我国省部共建地方高校地区分布情况

资料来源:各学校网站、现有文献和电话调研等

获得参与国家重大战略发展项目的机会。2014年11月21日,教育部副部长杜玉波在“2014年省部共建地方高校工作研讨会”上表示:“今后,更多的国家重大项目将会在支持范围、遴选条件等方面对地方高校一视同仁,破除‘985’‘211’等身份壁垒,更加注重绩效评价。”[3]再次,面向中西部不再是省部共建地方高校政策的固守目标,其范围已拓展至全国,如表4所示。

二、省部共建地方高校政策的特点

高等教育发展的新常态给省部共建地方高校政策带来很强的冲击,与以前相比,共建协议签署密度大、节奏快、效率高,政策边界拓展,共建主体多样,形式各异,新一轮省部共建在力度、广度和深度上都有了新进展。

(一)政策目标:从面向区域提升至服务国家教育战略

伴随高等教育发展的新常态,省部共建地方高校政策在目标定位上发生重大转变,不再拘泥于缩小中西部之间高等教育发展的差距,而是更多地服从国家教育发展总战略,从建设人力资源强国和高等教育强国的视野去定位省部共建地方高校政策发展走向。在发展战略上,促进区域高等教育均衡发展依然是省部共建地方高校政策的一项重要任务,但这并不意味着东部地区要消极等待,东部地区省(市)要率先建成高等教育强省(市),省部共建也是一个重要平台。从宏观层面分析,与经济发展不平衡相类似,我国高等教育区域发展的不平衡问题不仅存在于中西部地区,而且在同一省份内部也存在,高等教育优质资源集中在省会城市和经济中心城市。以江苏省为例,作为高等教育大省,2所“985工程”大学、10所“211工程”大学集中分布在南京、苏州、无锡,整个苏中、苏北地区只有1所“211工程”大学;浙江省情况更加特殊,不但优质高等教育资源集中分布在杭州、宁波、温州等中心城市,而且还存在高等教育与经济、文化发展严重不匹配的问题,作为经济和文化大省,浙江省只有浙江大学1所“985工程”及“211工程”大学,这也是浙江工业大学、宁波大学作为东部地区高校率先进入省部共建高校的重要缘由。

(二)政策内涵:弱化层次类型划分,强化工作机制属性

省部共建地方高校政策的实施使进入省部共建的高校享受了许多部属高校才能享受的待遇。如吸收共建高校领导参加海内外培训、国家教育行政学院举办的校长班、教育部直属高校咨询工作委员会会议、中外大学校长论坛、直属高校发展规划和发展战略研究工作会议等。同时,国家在人才培养基地、重点学科、重点实验室、学位点等方面给予政策和资金支持,甚至教育部机关作风评议也将省部共建地方高校作为外部评议对象,这为省部共建高校赢得了较高的社会声誉,某种程度上它成为了与“985工程”大学和“211工程”大学类似的一项划分高校层次类型的政策工程。如武汉大学中国科学评价研究中心(中国教育质量评价中心)邱均平教授主持的中国大学及学科专业评价将省部共建高校作为评判重点大学的依据。高等教育发展的新常态促进高等教育向内涵建设转变,从“211工程”“985工程”到“2011计划”,初步实现了我国高等教育重点建设从单位制到项目制的战略转型。在国家高等教育宏观政策的影响下,省部共建地方高校政策的内涵也在发生重大变化,省部共建不是划分高校层次类型的依据,它只是一种工作机制,通过这个平台弥补现行的地方高校单一行政管理体制的不足,吸收更多的社会资源,促进地方高水平大学的发展。

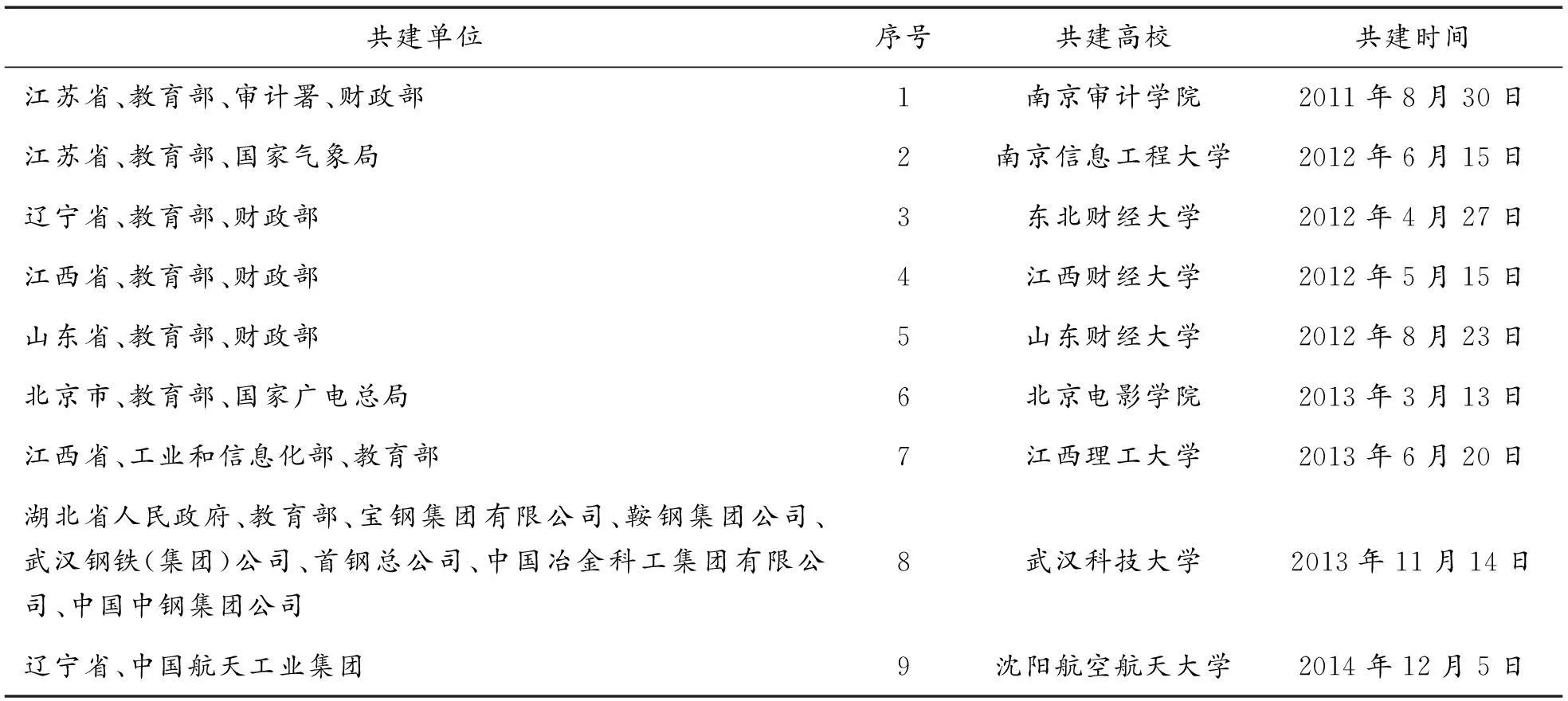

(三)政策形式:从单一走向多元,派生出多种合作方式

从2012年开始,省部共建地方高校政策进入发展快车道,2012—2014年(3年)加入的高校(21所)基本等同于2004—2011年(8年)加入的高校数量(22所)。随着省部共建高校的数量越来越多,合作共建的类型也逐渐多样化,有“省部”共建,还有“省部部”共建(表5)。相对于一省一部的普通共建模式,各个共建高校还因地制宜地派生出多种合作方式:汕头大学由教育部、广东省、李嘉诚基金会共建,宁波大学由教育部、浙江省和宁波市共建,河北工业大学由教育部、河北省和天津市共建。从政策实施的过程来看,不同地区的高校从教育部和地方政府所获得的政策和资金支持差异较大,如原则上东部高校不享受教育部的省部共建资金支持,理由是东部地区的省部共建高校能得到较多的地方政府和社会的资助。

表5 省部部共建高校情况统计表

资料来源:教育部网站。

(四)政策领域:从中西部拓展至东部,共建高校类型多样

2009年6月8日,浙江省人民政府和教育部签订共建协议,浙江工业大学成为东部地区进入省部共建高校行列的第一所高校。截至2014年底,共有11所东部高校成为省部共建高校,占全部共建高校的25.6%。大量东部地区高校的加入改变了省部共建高校“老、少、边、穷”的扶贫色彩,许多职业技术类、政法类、师范类、科技类、工业类等类型高校的加入促进了共建高校类型的多样化,共建高校的同质化逐渐被打破。

三、省部共建地方高校政策的矛盾

省部共建地方高校政策实施10多年来,取得了很大的成绩,在中西部地区,“省部共建地方高校”这一举措被赞誉为“中西部发展的基础工程”和“亿万人受益的民心工程”。但在新的发展阶段,这项备受社会瞩目的政策举措受到很多非议,政策实施没有达到应有的效果,得到广泛的认同,其中既有时代变化发展带来的认识层面的问题,也有体制机制和政策本身的问题。

(一)政策导向发生重大转移,政策概念不清晰导致不同利益群体的认知差异

省部共建地方高校原本有着特定的政策内涵,特指2004年教育部为了缩小东西部高等教育的差距而在中西部无教育部直属高校的地区与地方政府共建的高校。但是,随着近年来省部共建地方高校范围的扩大,大批东部高校的加入使省部共建地方高校政策导向发生重大转移,导致省部共建、省部共建高校、省部共建地方高校等政策概念出现名称混乱、内容和形式脱节等现象,不同利益群体在认知上出现明显差异。省部共建目前大概有4类:一是教育部与省政府合作对“985工程”大学、“211工程”大学进行共建,如教育部、江苏省共建南京大学、东南大学、河海大学;二是教育部与省政府对部分综合实力较强的省属重点大学进行共建,如教育部与河北省共建河北大学、燕山大学、河北工业大学、河北师范大学;三是教育部、省政府、行业部门对重点行业特色大学进行共建,如教育部、财政部、审计署与江苏省共建南京审计学院;四是教育部之外的其他部级单位与省政府重点共建大学,如公安部与江西省共建江西警察学院。这些高校对外都宣称为省部共建高校,甚至教育部在统计口径上都缺乏严格的标准,如截至2014年底究竟有多少特定意义上的省部共建高校,是43所还是52所,说法不一。

(二)政策制定流程不够规范,政策运行缺少规范化、制度化的保障机制

建立和完善省部共建规章制度及政策法规是省部共建工作顺利开展的前提条件。作为一项运行10余年的政策,省部共建地方高校政策应该逐渐进入成熟期,整个政策流程应进入规范化、制度化轨道。但令人吃惊的是,仔细阅读省部共建地方高校政策相关资料,很难找到明确的规章制度和政策文本,教育部和省政府对共建高校的政策和财政支持缺乏制度保障。另外,年度会议不正常也从另外一个层面反映出政策运行的制度缺失。如省部共建地方高校工作研讨会2012年没有召开,“省部共建工作研究中心”工作会议2008年开了2次,2009年、2013年、2014年没有召开,原因不详。

(三)政策实施缺少有效解读,相关利益群体对政策内涵理解产生重大分歧

“共建”名分问题引发的“身份认同”危机是省部共建地方高校反映较多的一个问题。成为省部共建高校究竟意味着什么?是加入“国家队”,成为“准部属”高校,给予教育部直属高校同等待遇?还是仅仅为了多一个平台和发展机制?政策很含糊,教育部相关部门没有做出明确解读,这为不同利益群体留下自由发挥空间。许多省部共建高校在加入省部共建行列后,觉得升级了,纷纷将其作为就业和招生的招牌,显示与一般大学的差异。学生、家长、就业机构对此很困惑,相对于“985工程”大学、“211工程”大学比较清晰的概念,省部共建高校究竟是什么,总体感觉是说不清楚。

(四)政策效果与政策预期有较大差距,政策利益主体范围不断扩大导致有限的政策资源进一步稀释

成为省部共建高校对于缺少国家级发展平台的地方高校,尤其是非“211工程”大学的高校,是一件梦寐以求的大事。他们纷纷将其视为争取办学资源、提升办学水平的一个重要机遇,但政策实际实施的效果常常令其大失所望。对部分省部共建高校进行调研的结果显示,政策实施效果与政策预期反差较大:一些高校反映省部共建并没有给学校发展带来多少实实在在的政策倾斜和资金支持,对口支持也流于形式,与“211工程”相比,缺少生均经费、基本建设专项经费、学科建设专项经费等具体项目和专项资金支持,整体影响力也不够;一些存在“等、靠、要”思想的高校,觉得省部共建如同鸡肋,食之无味,弃之可惜。随着省部共建地方高校范围的不断扩大,原有不多的政策资源被进一步稀释,政策红利日趋式微,部分省部共建高校对究竟还要不要扛省部共建这杆大旗存在困惑。同时,“2011计划”的拓展加剧了部分高校的这种认识。

四、高教发展新常态下省部共建地方高校政策的新趋势

回顾省部共建地方高校政策实施的10余年,争议伴随着发展,批判与建构同行。面对高等教育发展的新常态,原有的政策体系需要进一步改革与完善。展望未来,省部共建地方高校政策已呈现出一些发展的新动态和新趋势。

(一)坚持在深化高等教育综合改革整体框架下不断开拓创新,让省部共建地方高校政策保持活力

原教育部副部长吴启迪在2007年省部共建工作研讨会上指出:“共建工作是新生事物,共建工作的提出和开展是开拓创新的产物,做好共建工作同样依靠开拓创新。”世纪之交的高等教育管理体制改革结束了行业部门办学的历史,确立了以省级政府统筹管理为主、中央和省级政府两级管理的格局,在我国高等教育由精英教育向大众化教育迈进的过程中,地方大学尤其是地方高水平大学承担了主力军的角色。“省级的和地区的大学为国家培养了大部分毕业生,它们处于高等教育扩充的中心。”[4]省部共建地方高校政策的出台,其实质就是中央、地方积极推进地方高水平大学建设的产物。党的十八届三中全会提出了深化教育领域改革的明确要求,作为地方龙头高校,省部共建高校在我国高等教育综合改革中具有重要的战略意义。它的引领示范作用对于推动我国由高等教育大国向高等教育强国迈进,实现区域经济创新驱动、转型升级,满足人民群众上好大学的愿望有着重要的推动作用。坚持开拓创新是省部共建地方高校政策在高等教育发展新常态下跨越现行体制机制和政策障碍取得新突破的核心所在。

(二)从“扶需、扶特”向“扶强”转变,不断强化合作平台和工作机制属性

从表象特征来看,省部共建地方高校政策最大的变化就是其政策倾斜和重点扶持的主导思想从“扶需、扶特”向“扶强”转变,不再“重点照顾”,其新的政策导向是“扶优”“扶强”,促进强者更强,推动作为整体的地方高水平大学群的崛起,进而推动我国高等教育整体发展格局的转变。与此同时,随着省部共建地方高校政策上升至国家战略,其合作交流平台和工作机制的属性特征将日益强化,“要政策、给待遇和拨资金”不再是省部共建的主导需求,它更多地转化为地方高水平大学合作的一个新平台,以便及时交流内部可持续、外部可复制可推广的改革经验。“对于省部共建这一带有鲜明国情特色的制度安排,随着时间的推移,其作用和意义将会日益凸显。同时,我们也必须强化这样的意识:省部共建不是荣誉奖励,更不是宣传口号,而是具体的目标、更大的责任和实在的行动。”[5]

(三)建立健全规章制度和长效发展机制

作为一项趋于成熟的制度安排,建立健全规章制度和长效发展机制,用制度规范和指导省部共建地方高校政策发展走向是其重要发展趋势。一是建立和完善省部共建规章制度及政策法规,明确省部共建地方高校入选标准、过程管理、退出机制等方面的规定,规范教育部、省政府、共建高校等的责权关系和责权范围。二是建立统筹协调、上下联动的推进省部共建地方高校长效发展的新机制。国家层面由教育部牵头成立省部共建工作协调领导小组,加强部内各司局以及与发改委、财政部等部门的沟通协调;省级层面由省政府牵头成立省部共建工作领导小组,具体负责协调和指导省部共建工作。三是加强政策检查和评估工作,形成省、部、校三方积极互动的会商机制。省部共建各方要遵守《省部共建协议》,不断增强共建的主体意识、责任意识,明确共建目标,积极兑现共建承诺,厘清合作方向和重点,避免将共建从责任变成“荣誉”,防止共建“空心化”和走过场,有序推进共建协议落地生根[6]。

(四)突出省部共建高校有特色、高水平、区域示范性的特征

有特色、高水平、区域示范性是省部共建地方高校区别于其他大学的显著标志,也是教育部对省部共建高校的一贯要求。政策实施之初选定高校的标准就是“办学历史悠久、基础较好、特色鲜明、在国内外有一定影响,在国家高等教育布局中具有重要作用和特殊区域地位”的地方高校,政策实施至今,这条标准一直延续并更加清晰化。刘延东副总理在教育部直属高校咨询会第十九次全体会议上深刻地阐述了高校特色发展的问题:“有特色”就是有个性、有优势、有竞争力;“高水平”就是要高标准、高效益、高质量。区域示范性是作为地方高校“旗帜性”标志的省部共建高校的特质。近年来,以省属重点大学为代表的地方高水平大学的崛起是我国高等教育改革和发展进程中的一个新动向,它努力构建中国高等教育体系的“第三极” (第一极为“985”工程高校,第二极为教育部直属高校)的发展趋向与省部共建地方高校政策所追求的“有特色、高水平、区域示范性”的发展定位不谋而合。两种发展模式在发展理念上的交叉重合预示着以省部共建地方高校为主体的地方高水平大学有着广阔的发展空间。

(五)以协同创新为总揽和抓手,不断提升共建高校服务区域经济社会发展的能力

省部共建地方高校政策设计的出发点就是让共建高校充分利用省部共建的平台,通过省部协同、省校协同、部校协同、校地协同、校企协同等,发挥“1+1>2”的叠加效应和倍增功效,使其获得更大的发展空间和更多的发展机遇。一些地方高校正是充分利用了这样的平台,实现了自身高端平台的突破。以浙江工业大学“长三角绿色制药协同创新中心”为例,该中心积极利用省部共建平台下的“浙江大学将在人才培养、学科建设、干部交流、师资培训等方面加强对浙江工业大学的对口支持与合作”的机制,由浙江工业大学牵头,联合浙江大学、上海医药工业研究院等核心成员单位,并吸纳美国IPS公司、美国UCI、俄罗斯科学院西伯利亚分院等国际创新力量以及华东医药、浙江医药等一批制药龙头企业,成为首批入选国家“2011计划”的14个协同创新中心之一。以服务区域发展为己任,把握经济转型升级的新要求,对接国家、地方重大需求和战略性新兴产业布局,不断提升解决经济社会发展重大问题的能力,不断增强服务社会发展的“契合度”和“贡献度”,是省部共建高校获得广泛认可的重要缘由,也是省部共建高校改变“一味依附于政府政策和财政资助扶持”、增强自身造血能力、把“输血”和“造血”结合起来、以内涵建设为核心、求质量和效益、求创新点和生长点的体现。“以服务为宗旨,在贡献中发展”将会被越来越多的省部共建地方高校所推崇并付诸实践。

参考文献:

[1]杜玉波.把握新常态下的高教发展[N].光明日报,2015-03-02(2).

[2]高文兵.省部共建高校定位与发展战略思考[J].中国高等教育,2007(13):24-26.

[3]邓晖.高校迎后“985”“211”时代如何打破身份壁垒[N].光明日报,2014-11-24(12).

[4]世界银行和联合国教科文组织高等教育与社会特别工作组.发展中国家的高等教育:危机与出路[M].北京:教育科学出版社,2001:39.

[5]于洪良.省部共建不是荣誉奖励[N] .中国教育报,2014-12-01(9).

[6]于洪良.新一轮高校省部共建:实践进展及未来走向[J] .中国高教研究,2014(4):38-43.

(责任编辑吴朝平和平光)

Characteristics, Contradictions and New Trends of the Ministerial and Provincial Co-sponsorship Policy to Build Local Universities

XU Shirong

(Institute of Higher Education, Zhejiang University of Technology, Hangzhou Zhejiang 310032, China)

Abstract:The ministerial and provincial co-sponsorship policy to build local universities has experienced the initial stage, growth state, and with the new normal of higher education development it has entered into the important adjusting stage. With difficulty to sign the co-construction agreement, fast development, high efficiency, and extension policy extensions, there are a variety of co-construction bodies and forms. In view of the policy purpose, the service for the region is promoted for national education strategy; in view of the connotation of the policy, the hierarchy division is weakened, while the work mechanism function is strengthened; in view of the policy form, the cooperation methods are changed from the monotony to the diversity, and evolved into multiple ways; in view of the beneficial area of policy, from the middle and west area to the east area, the type of co-build universities varies. In the new developing stage, the policy focused by the public is in disputes, and the reasons are partly the problems of cognition level brought by the social development, and also the problems of the mechanism and policy itself. Firstly, the guidance of policy has changed greatly, vague policy concept leads to the great cognition differences of different beneficial group; secondly, the process to regulate the policy is not standardized, the lack of regulation in the operation of policy, systemization of guarantee system; thirdly, the implementation of policy is lack of effective interpretation, and there are big disputes for the understanding of the connotation of policy; fourthly, there are big differences in the results and the prediction, and the extension of the policy beneficial body leads to the dispersion of the limited resources of policy. In terms of these problems, five pieces of suggestions are proposed for the reform and improvement. Firstly, under the deepening higher education reform frame, constant innovation and creativity is encouraged, to keep the vigor of the ministerial and provincial build universities; secondly, the attention should be paid from the supporting of the need and poverty to the supporting the strong, constantly strengthening the function of cooperative platform and work mechanism. Thirdly, the rules and systems to safeguard long term development mechanism should be constructed; fourthly, the ministerial and provincial build universities with specialty, high level and local model should be put into light; and fifthly, with the cooperation and innovation, the ability of the ministerial and provincial built universities to serve for the local social and economic development should be constantly improved.

Key words:ministerial and provincial construction; local universities; higher education development; new normal

[中图分类号]G648.4;G649.2

[文献标志码]A

[文章编号]1673-8012(2016)02-0030-08

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2016.02.005

作者简介:许士荣(1973—),男,江苏阜宁人,浙江工业大学副研究员,博士,硕士生导师,主要从事高等教育管理研究。

收稿日期:2015-09-29

引用格式:许士荣.省部共建地方高校政策的特点、矛盾与新趋势[J].重庆高教研究,2016,4(2):30-37.

Citation format:XU Shirong. Characteristics, contradictions and new trends of the ministerial and provincial co-sponsorship policy to build local universities[J].Chongqing higher education research,2016,4(2):30-37.

■ 地方院校研究