明清年号探微

2016-05-23冯天瑜

冯天瑜

明清年号探微

冯天瑜

摘要:以帝王世系载述国家年序,是帝制时期内政外交彰显皇权合法性、神圣性的需要。汉武帝首创“年号”,一直到清末宣统,年号沿用2033年。两汉至两宋,大多数帝王凡遇“天降祥瑞”或内讧、外患、天灾等大事、要事,都另建年号,以示更始,故一帝少则数个,多则十余个年号,给记史造成不便,于是就有趋简之势,元代一位皇帝只用一个或两个年号,而明清两代实行“一帝一年号”制,年号成为帝王代称(如永乐帝、康熙帝)。然在明清五百年间,或因某些帝王非常规更迭,或因离析政权自建年号,年号仍呈现复杂状貌,本文作细致梳理,列表呈现,并略述越南、朝鲜、日本等汉字文化圈诸国对汉以来年号制(尤其是明清年号制)的仿效及演绎。

关键词:年号; 一世一元; 帝制中国

时间是物质运动变化的持续性、顺序性的表现,它沿着过去—现在—未来方向前行,不可逆转、永无终期。中国人很早就意识到:“夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客”(李白《春夜宴挑李园序》),因而特别注重不能重现的时间序列的刻勒,自先秦便依凭客观的天文时间编制天干地支纪日法,有从春秋鲁隐公三年(公元前720年)二月己巳日起,到清末的2600多年从未间断和错乱过的干支纪日序列,这是迄今所知世界上最长的准确纪日。汉代又发明干支纪年法(传说出自黄帝,其实萌芽于西汉初,始行于新莽,通行于东汉以后)。有了干支纪日法、干支纪年法,中国古史记时之精确、之系统,世所罕见。

秦汉以降,君主集权政治确立,以帝王世系为中心,载述大一统社会的年序,成为内政外交彰显皇权合法性、神圣性的需要。为此,兼备文治武功的“多欲天子”汉武帝创订“年号”*唐人颜师古为《汉书·武帝纪》作注称:“自古帝王未有年号,始起于此。”,在干支纪年法大系统基础上,编制帝王在位的年号纪年法,从汉武帝中期一直到清末宣统三年(公元1911年),沿用2033年。

一、 年号溯源

“年号”首建于公元前122年,汉武帝郊外狩猎,获“一角而足有五蹄”的野兽(“一角兽”),以为瑞兆,遂将该年命名“元狩”*《史记·封禅书》载,武帝“郊雍,获一角兽”,“有司言元宜以天瑞命……以郊得一角兽曰‘狩’云。”。取此名的另一意涵可能是,汉朝正在展开对匈奴的反击战,“狩”有征伐的意思。作为年号的“元狩”使用六年,它在武帝多个年号中排序第四。清人赵翼《廿二史札记》有“武帝年号系元狩以后追建”条,指出更改年号并非一般意义上的“改元”(帝王更改纪年):

古无年号,即有改元,亦不过以某年改作元年。如汉文帝十六年,因新垣平侯日再中,以为吉祥,乃以明年为后元年。景帝即位之七年,改明年为中元年,又以中元五年,改明年为后元年是也*赵翼:《廿二史札记》卷二,曹光甫校点,凤凰出版社2011年。。

该条进而指出,年号始建于汉武帝,且并非登位初即建年号,而是“至元狩始建年号”,前面三年号(建元、元光、元朔)是追建的:

至武帝始创为年号,朝野上下俱便于记载,实为万世不易之良法,然武帝非初登极即建年号也。据《史记 封禅书》,武帝六年,窦太后崩。其明年,征文学之士。明年,至雍,郊见五蹄兽。以后则但云其后其后,而不著某年。下又云,后三年,有司言元宜以天瑞命,不宜以一二数。一元曰建元,二元以长星见曰元光,三元以郊得一角兽曰元狩。是帝至元狩始建年号,从前之建元、元光等号,乃元狩后重制嘉号,追纪其岁年也。*赵翼:《廿二史札记》卷二。

另有一说:“元封”是汉武帝亲定的第一个年号、也是第一次有诏书的年号*见《资治通鉴》卷第二十。,此前的五个年号(建元、元光、元朔、元狩、元鼎)都是后来追纪的。

汉武帝在位54年,自建及追建年号共11个(建元、元光、元朔、元狩、元鼎、元封、太初、天汉、太始、征和、后元)。一帝多年号,或因发生重大事件,再建年号以纪之,如公元前111年,汉武帝即位30年的夏天封泰山,下诏将第二年定为“元封元年”;或因求吉祥、避灾厄而改元,如武帝太初年间苦旱,为祈甘雨,改元“天汉”*天汉,又称云汉,即银河,传说由其降雨,《诗经·大雅·云汉》赞美周宣王遇旱灾,修徳勤政而天汉降雨。。

帝王年号纪年不仅用于史籍,各类文书落款及文学作品记载写作时间也多采此法,如《岳阳楼记》“庆历四年春”、《琵琶行》“元和十年”、《游褒禅山记》“至和元年七月某日”、《石钟山记》“元丰七年”、《〈指南录〉后序》“德祐二年”、《雁荡山》“祥符中”(“祥符”是宋真宗年号“大中祥符”的简称)、《梅花岭记》“顺治二年”等。

一部中国史,诸多人物、事变及各项文化创作,大都有准确的时序可寻,得益于年号纪年的持续不辍,赵翼赞其为“良法”,非虚誉也。

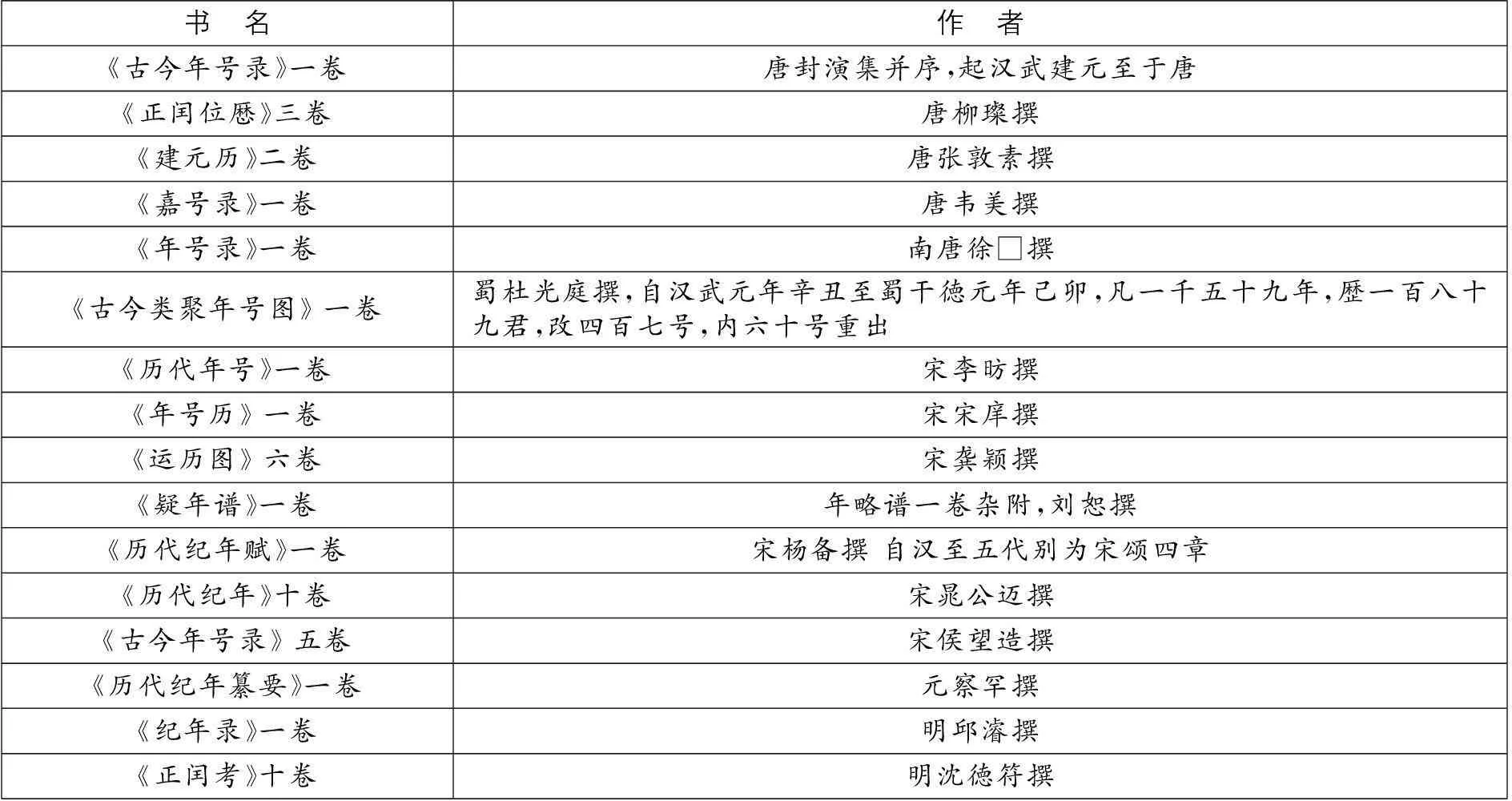

年号既为天下国家记时所必需,故唐代以降多有史籍载述,要者如次(见表1):

表1 唐代年号史籍表

清初钟渊映撰《历代建元考》,为集大成之作。

张之洞《书目答问》史部称:记载年号之书,李兆洛的《纪元编》最简便,叶维庚的《纪元通考》最详细。二书在《历代建元考》后撰。

二、 明代年号考

(一) “一帝一年号”源起

自汉武帝以后,历朝新皇登基,为了区别前任,新皇帝(由其重臣议呈)皆取一寓意恢宏、吉祥的新年号昭示天下,以之纪年。元代以前,除个别帝王年号不变(如唐高祖年号“武德”一以贯之沿用9年,唐太宗年号“贞观”一以贯之沿用23年),大多数帝王凡遇“天降祥瑞”或内讧、外患、天灾等大事、要事,都要改变年号,以示更始,故一帝有数个以至十余个年号成为惯例,如汉武帝在位54年(前140—前87)有11个年号,晋惠帝在位17年(290—306)有11个年号,唐高宗在位35年(649—683)有14个年号,武则天在位21年(684—704)有18个年号,为年号数之冠(内有“天册万岁”、 “万岁登封”、 “万岁通天”这样的4字年号)。入主中原的少数民族皇帝也多用年号,如前秦符坚3个,北魏孝文帝3个。清人钟渊映指出一帝多年号的弊端:“或三四年或五六年未久辄改,甚者一岁之中,寒暑未更,号年叠出,编年纪月书法无章,而学者欲于数百年之下,条举无遗,盖几难之。”*钟渊映:《历代建元考》卷一,原序。

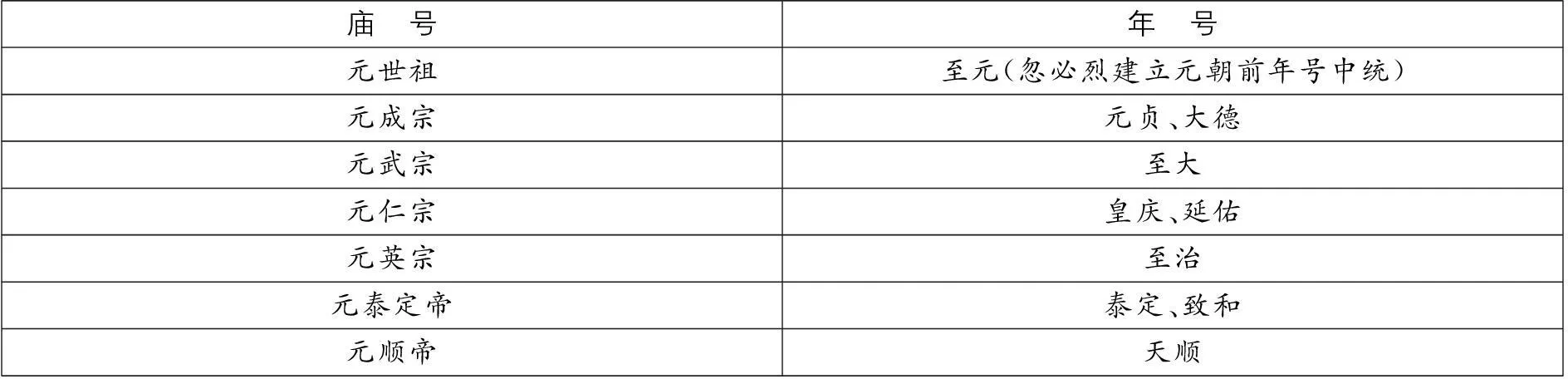

为了当世使用方便、后世记史明晰,年号删繁就简成为趋势,自元代开始,一位皇帝便只用一个或两个年号(见表2)。

表2 元代年号表

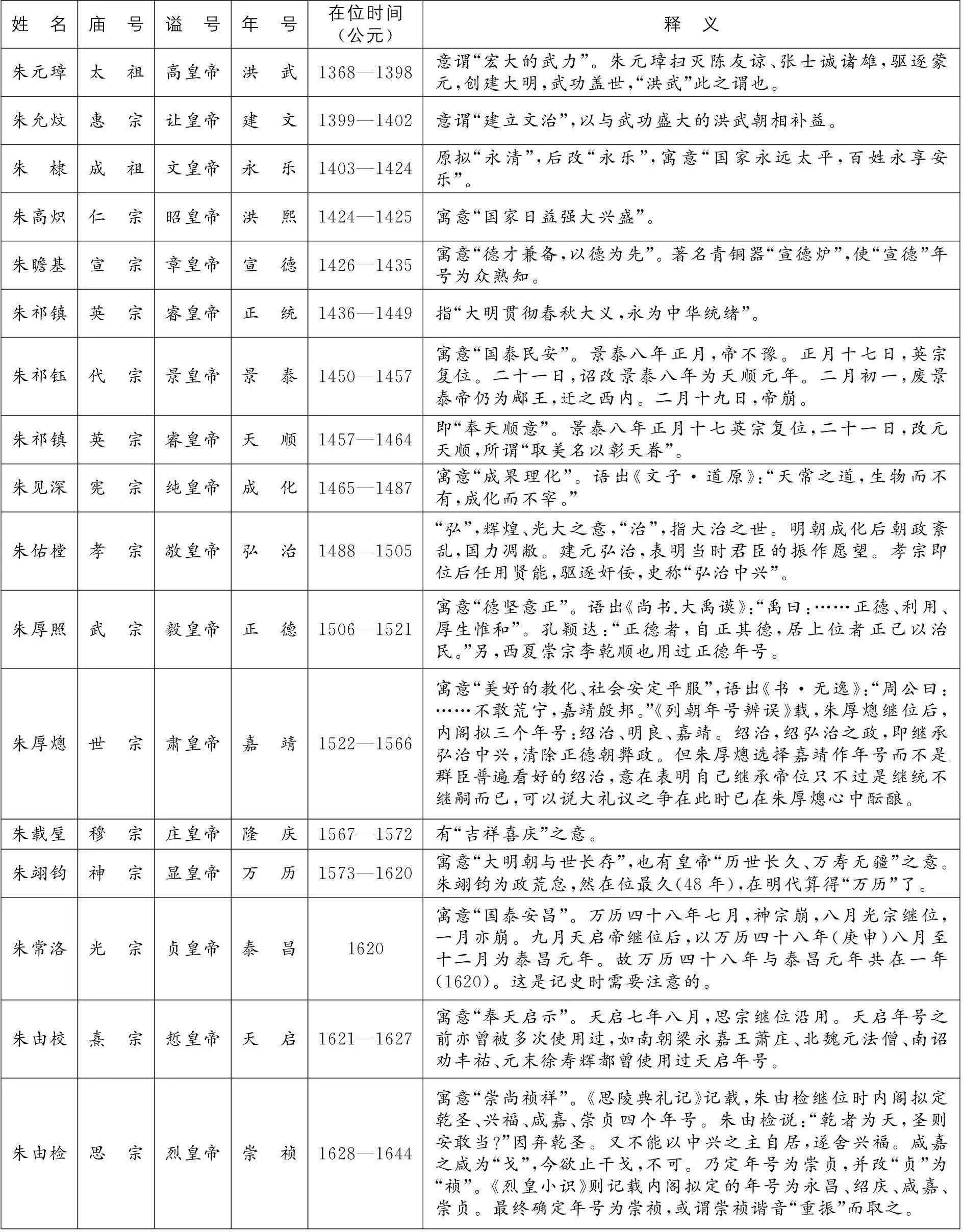

(二) 明朝皇帝名讳、庙号、谥号、年号

明代承袭元代简易年号,16位皇帝除特殊情形外,皆是一帝一年号,故史书及民间常以年号称明朝皇帝,如称朱瞻基“宣德”、朱厚熜“嘉靖”、朱翊钧“万历”、朱由检“崇祯”,人们对其熟悉程度超过“明宣宗”、“明世宗”、“明神宗”、“明思宗”。

明代诸帝年号的意蕴大都没有宣之于文告,表3列“释义”栏,参考前贤之说,试述诸年号意蕴。

表3 明代年号及释义

(三) 南明年号释义

1644年李自成大顺军攻入北京,崇祯帝煤山自缢,大一统的明朝终结,然在江南的诸藩王相继以明正朔称帝,前后延续近二十年,史称“南明”。

记南明诸帝年号如次,并略作诠释(见表4)。

表4 南明年号及释义

其他南明年号(见表5)。

表5 其他南明年号表

(四) 明代年号需要特别说明者四

其一,明惠宗朱允炆(1377—1402),太祖朱元璋孙,太子朱标次子,朱标夭亡,朱允炆于洪武二十五年立为皇太孙,洪武三十一年(1398)即帝位,翌年改元建文,用齐泰、黄子澄议,削藩。作为诸藩之首的燕王朱棣(朱元璋四子,朱允炆叔父),以“清君侧”之名起兵“靖难”,于建文四年(1402)攻占京师,建文帝不知所终,朱棣称帝,翌年改元永乐。为摆脱弑君篡位恶名,论证自己“得位之正”(继承洪武帝之位),朱棣(庙号太宗,嘉靖十七年改庙号成祖)即位后废除建文年号,将建文四年改号洪武三十五年,故明人称建文朝为“革除朝”。如此,永乐元年承接的是洪武三十五年,而不是建文四年。可见年号对帝王“正统”传续的重要性。永乐帝取缔建文年号后193年,至万历二十三年(1595)神宗从礼科给事中杨天民议,下诏恢复建文年号,并为死于靖难之役的建文旧臣平反;南明弘光帝追崇建文帝为惠宗让皇帝,这都是安抚人心的挽救之举。再过百余年,清朝乾隆年间,建文帝被追谥为恭闵惠皇帝,所以建文帝又被称为明惠帝,“建文”年号普遍使用于各种明史记述。

其二,明英宗朱祁镇(1427—1464),宣宗长子,九岁即位,年号正统。正统十四年(1449)土木之变,为瓦剌俘虏,其弟、监国郕王朱祁钰(1428—1457)即位,改号景泰,遥尊朱祁镇为太上皇。朱祁镇次年被瓦剌释还,居南宫。朱祁钰担心英宗复辟,将其软禁宫中,以锦衣卫严密控管,宫门不但上锁,并且灌铅,食物仅由小洞递入。景泰八年(1457),朱祁钰病重,太监石亨、曹吉祥、徐有贞等发动夺门之变,迎朱祁镇复位,改元天顺,废朱祁钰为郕王,迁之西内。朱祁钰同年亡故,英宗恨其薄待,谥为戾,称郕戾王。礼部右侍郎汤序请革除景泰年号,未允。明宪宗成化十一年(1475)复朱祁钰帝号,谥号恭仁康定景皇帝。南明弘光元年七月乙丑上庙号代宗,谥号符天建道恭仁康定隆文布武显德崇孝景皇帝。清朝复称其谥号为恭仁康定景皇帝。明清史书多称明代宗为景帝。“景泰”年号普遍使用于各种明史记述。“景泰”为众所熟知,还因著名工艺品“铜胎掐丝珐琅”在明景泰年间制作最为精美,故称“景泰蓝”。

英宗两度称帝,先用“正统”、复辟后用“天顺”,一帝二年号,为明代仅有之例。

其三,藩王建年号:明武宗正德十四年宁王朱宸濠起兵造反时用年号顺德。韩王朱本鉝年号定武。史书多不载,始见于查继佐《罪惟录》。据孟森考证,应为朱亶塉,系太祖第十九子韩宪王之后。大多数史学家认为,朱本鉝本人及定武年号并不存在。

其四,明末两支农民军建年号:

李自成于崇祯十七年(1644)在西安称帝,国号大顺,建元永昌,铸钱币“永昌通宝”。

张献忠崇祯十六年(1643)在武昌称大西王,十七年在成都改称秦王,国号大西,改元大顺,后称帝,年号大顺,大顺三年(1646)抗清战死。

三、 清代年号考

清承明制,一帝一年号。清代年号情形相当复杂,有必要辨正、梳理。

(一) 清入关前后年号问题

明万历四十三年(1616年)努尔哈赤统一女真各部,在赫图阿拉(今辽宁新宾)建立大金,史称后金,以区别于“辽—夏—金”时之金朝。后金王者略如下述(见表6)。

表6 清入关前年号表

皇太极建元崇德以前,金国文献以汗号纪年,并无年号。努尔哈赤年号“天命”,皇太极年号“天聪”,皆为编纂《清实录》时依清帝意附会汉制追建。另外,金毓黻《静晤室日记》1931年10月14日载:“阅《清代通史》。据天聪四年正月,太宗未刊谕文,证明于崇德以前已称帝号。盖太祖建国号曰金,建元天命,对内称帝,对外称汗,其臣下尊之曰皇帝,只是典制尚不健全。”

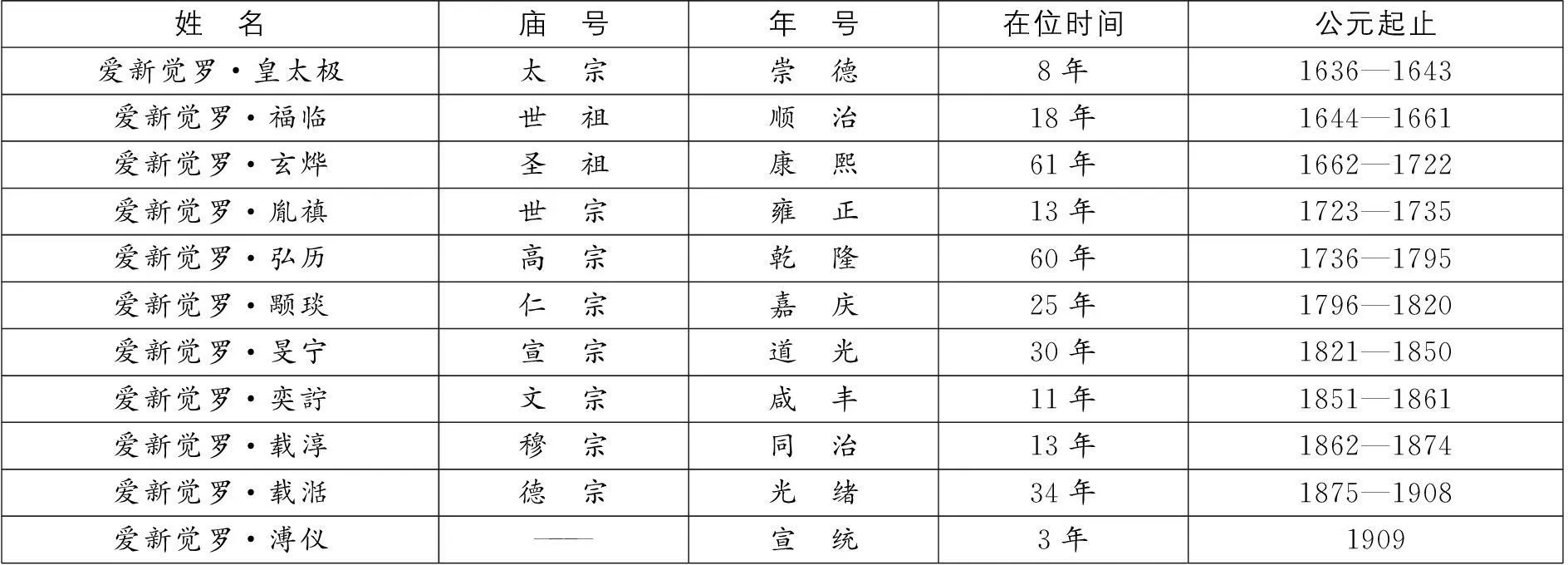

1636年(明崇祯八年),皇太极改国号金为清,改族名女真为满洲,自己由金大汗进位大清皇帝,年号“崇德”。自此至1912年2月宣统帝退位,清朝共11帝277年,用年号11个。若从建都北京的第一位皇帝福临登极(1644)算起,清朝共10帝268年。

表7 清入关后年号表

入关后清帝一帝一年号,故史书及民间常以年号称清朝皇帝,如称福临“顺治”、颙琰“嘉庆”、奕詝“咸丰”、载湉“光绪”等,人们对其熟悉程度超过“清世祖”、“清仁宗”、“清文宗”、“清德宗”。

(二) 清代曾拟两个并未正式使用的年号(其废或拟,皆与慈禧太后有关)

1.祺祥

咸丰十一年(辛酉年)七月咸丰帝热河病故,六岁子载淳继位,载垣、肃顺等八位赞襄政务王大臣拟定新帝年号“祺祥”(取幸福吉祥之意,语出宋人曾巩《与北京韩侍中启》之一:“属高秋之在序,惟坐镇之多余,必有祺祥,来宁动履。”*脱脱: 《宋史·乐志十三》:“群分非一,祺祥绍登。”中华书局1977年。),铸钱币“祺祥通宝”“祺祥重宝”。九月,两宫皇太后与恭亲王奕訢发动政变(“辛酉政变”,又称“祺祥政变”),八位顾命大臣被慈禧太后与恭亲王奕訢联手夺权。之后,慈禧采纳大学士周祖培疏言:“怡亲王载垣等拟定‘祺祥’年号,意义重复,请更正”,诏改“祺祥”为“同治”。“同治”含义有四种诠释:一是两宫皇太后共同治理,二是两宫与亲贵共同治理,三是两宫与载淳共同治理,四是两宫、载淳与亲贵共同治理。

“祺祥”年号拟出一个月,未及建元即行废止,并停铸“祺祥通宝”“祺祥重宝”,改铸“同治通宝”,此后清穆宗载淳在位13年,一直用同治年号。

2.保庆

戊戌政变后,慈禧太后欲废光绪帝,光绪二十五年十二月十四日改立“大阿哥”爱新觉罗·溥儁为帝,拟以庚子年改元保庆。此举因遭到国内外各派势力反对而作罢,保庆为拟而未用的年号。

(三) “宣统”年号终止及暗用·伪年号“康德”

清朝末代皇帝宣统在位三年,“宣统三年”当为宣统年号的终止年。然民国南京临时政府与清政府代表议定,于清宣统三年十二月二十五日(1912年2月12日)公布“优待皇室条例”,规定清帝退位后居紫禁城,其尊号存而不废,逊帝溥仪在紫禁城内仍称“宣统”。有趣的是,洋博士胡适1922年5月应溥仪电话约,访问紫禁城,胡适与溥仪在养心殿见面,彼此以“皇上”“先生”相称。而民国初年前清遗老遗少更使用宣统纪年不辍,如笔者收藏的曾任溥仪“毓庆宫行走”的梁鼎芬手撰多种文书,落款署宣统五年、宣统七年乃至宣统八年。中华民国六年(1917)7月1日,张勋拥溥仪复辟(史称“张勋复辟”或“丁巳复辟”),纪年宣统九年,7月12日复辟失败,此后宣统年号再无人使用。

1924年冯玉祥北京政变,驱逐北洋政府,11月5日,冯玉祥的国民军包围紫禁城,其部将鹿钟麟率部入故宫赶走溥仪。溥仪先往醇亲王府居住,后赴天津。1931年日本侵占东北之后,建立满洲国,将溥仪秘密运往东北。溥仪自1932年3月9日至1934年2月28日任伪满洲国执政,年号大同。于1934年3月1日登基称帝,年号康德,“康”指康熙,乃溥仪最崇敬的清帝,“德”指清德宗光绪,指其帝位承自光绪。溥仪作伪满皇帝,在位九年(1934—1945),称“康德皇帝”。

(四) 清代另立政权的年号

清朝时期反叛朝廷,另行立国多有,重要者为清初叶康熙年间吴三桂建立大周,清中叶道光年间洪秀全建立太平天国。

1.吴周年号

清顺治十八年(1661)吴三桂率军入缅甸执南明永历帝,康熙元年(1662)杀永历帝于昆明,清廷晋封吴为平西亲王,与福建靖南王耿精忠、广东平南王尚可喜并称三藩。康熙十二年(1673),清廷下令撤藩,吴三桂举兵反叛,于康熙十三年(1674)自称周王、总统天下水陆大元帅、兴明讨虏大将军,于大周元年发布反清檄文,耿精忠、尚之信(尚可喜子)亦反,史称“三藩之乱”。康熙十七年(1678),吴三桂在衡州(今衡阳市)登基为大周皇帝,国号大周,建都衡阳,建元昭武,同年秋在衡阳病逝,追谥开天达道同仁极运通文神武高皇帝。其孙吴世璠继位,改元洪化,洪化历四年(1678年8月—1681年10月),为清所灭。

2.太平天国纪年

道光三十年十二月十日(1851年1月11日)洪秀全金田起义,至同治三年六月十六日(1864年7月19日)天京陷落,太平天国以国号纪年。天京陷落后,遵王赖文光和梁王张宗禹等组织捻军继续与清军对抗。赖文光正式授予捻部各将太平天国新王号,直至同治七年六月二十八(1868年8月16日)捻军全军覆没。

3.清初至清中各种“反清复明”势力建年号

表8 清初至清中“反清复明”势力年号表

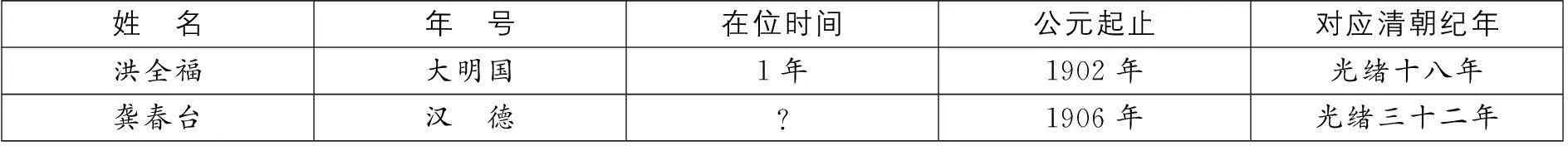

4.清末“排满革命”政权年号

表9 清末“排满革命”政权年号表

5.《马关条约》后在台湾建立抗日政权年号

表10 台湾抗日政权年号表

四、 越南、朝鲜、日本对年号制的参酌或袭用

汉字文化圈中国以外诸国也有使用年号的历史,其中又分两种情况:其一,历史上曾为中原王朝的藩属(如越南、朝鲜、琉球),通常延用天朝年号,如朝鲜、琉球为中国藩属时,时用中国帝王年号,间或自建年号。其二,历史上曾为中原王朝的朝贡国,即使停止朝贡关系也在文化上深受中国影响(如日本),仿中原王朝拟年号方式自建年号。以下分述越南、朝鲜、日本年号,考其与中国文化尤其与明清年号的关系。

(一) 越南年号

古代越南仿中国制度建年号,撮要举例(非全部)如下:

前李朝,年号天德(546—548)

丁朝(大瞿越),年号太平(970—980)

前黎朝,年号天福(980—988)、兴统(980—988)、应天(994—1007)、景瑞(1008—1009)

李朝(大越),年号顺天(1010—1028)、天成(1028—1034)、通瑞(1034—1039)

陈朝,年号建中(1225—1232)、天应政平(1232—1251)、元丰(1251—1255)、绍隆(1258)、宝符(1258—1279)

越南历史上最后一个王朝阮朝,1802年由嘉隆王阮福映建立,都富春(今顺化)。阮朝自建立到1945年末代皇帝退位,共143年,传帝13位。仿明清一帝一年号,阮朝年号略如表11。

表11 阮朝年号表

末代皇帝阮福晪12岁在顺化紫禁城登基,成为安南国王,年号“保大”,称“保大帝”,实为法国殖民当局傀儡。阮福晪1945年退位,“保大”是越南最后一个年号。1949年阮福晪回西贡,任越南国临时国家元首,1955年南越民选,结束君主制,阮福晪退出政治舞台,居法国终老。

(二) 朝鲜半岛诸政权年号

朝鲜半岛历史上建立过多个政权,各建年号,或承用中原王朝年号。以下例举新罗、百济、高丽部分年号及朝鲜王朝(李朝)年号。

1.新罗、百济、高丽年号举例

朝鲜半岛南部建立的政权新罗、百济自建年号,如新罗善德王年号仁平(634—647),新罗真德王年号太和(647—650)。

公元10世纪初,后百济建立者甄萱,年号正开。

朝鲜半岛北部建立的政权高丽(曾统一朝鲜半岛),太祖王建年号天授(918—943)。

之后,使用后唐、后晋、后汉年号。

高丽光宗年号光德、峻丰(本来用宋太祖赵匡胤的建隆年号,然高丽光宗为王建、王隆建避讳,改年号为峻丰)。

高丽仁宗年号天开。

之后,朝鲜半岛诸政权使用宋朝、辽国、金国、元朝、明朝年号,间或自建年号。

2.朝鲜王朝(李朝)年号

朝鲜王朝(1392—1910年),又称李氏朝鲜、简称李朝,是朝鲜半岛历史上最后一个统一王朝,1392年李成桂创建,定都汉阳,李朝历经27代君主共五百余年,时段约与明(1368—1644)清(1644—1911)相当。1896年,李熙称帝改国号为大韩帝国,1910年日韩合并,李朝灭亡。

李朝先后为明期、清朝藩属,用明朝年号,1895年马关条约中止清朝对朝鲜的宗主关系,李朝自建年号建阳/光武/隆熙,直至1910年被日本灭国(见表12)。

表12 李朝年号表

明亡后,李氏朝鲜坚守“华夷之辨”,不愿奉清朝正朔,除与清朝外交文书往来使用清朝年号,内部官方文书俱用明朝年号,或用中国干支纪年,或用李朝国王在位纪元,至于朝鲜民间,仍坚持采用崇祯年号,甚或有署崇祯至三百余年者,即崇祯年号沿用到20世纪40年代。

(三) 日本年号

日本年号制度仿自中国。公元645年,以中大兄皇子为首的改革派推翻执政的苏我入鹿(乙巳之变),拥立孝德天皇,建年号大化(645—650),这是日本首用的年号。“大化”典出《尚书·大诰》:“肆予大化诱我友邦君”,《汉书·董仲舒传》:“古者修教训之官,务以德善化民,民已大化之后,天下常亡一人之狱矣”,《宋书》卷20:“神武鹰扬,大化咸熙”。诸书“大化”皆有“伟大教化”之意。大化二年发布《改新之诏》,以“唐化”为目标实行政治、经济制度改革,史称“大化改新”,“大化”之年号名因以播扬久远。

孝德天皇用“大化”年号之后的六代天皇拟定年号偶有中断,从文武天皇(697—707年在位)建“大宝”年号(701—704)起,至今延续不辍。自“大化”以下,直至当今天皇年号“平成”,日本共用249个年号。

日本古代、中世、近世,一位天皇往往使用多个年号,以示更始,这显然是对汉武帝至宋朝一帝使用多个年号作法的仿效。天皇更换年号大约出于三种考虑:(1)遇祥瑞以示庆祝,(2)遇天灾、政祸以祈避难,(3)依《周易》“辛酉革命”“甲子革令”说,每遇辛酉年、甲子年即行“改元”,以冀求安泰或革新。这样,明治以前的千余年间,天皇“改元”“易号”成为惯例。近如明治天皇的父亲孝明天皇在位期间(1848—1867),建“嘉永”“安政”“万延”“文久”“元治”“庆应”六个年号。

日本年号由公卿、重臣、学者从中国经典选取文词,呈天皇(若天皇幼,则由摄政)认定。年号皆二字,分别选自中华古典106部,以《尚书》38次、《周易》27次、《诗经》15次为多,其他如《礼记》《周礼》《孝经》《文选》及《史记》等“正史”也被选用。如孝明天皇使用的后三个年号皆为中华元典文句的浓缩,“文久”(1861—1863)典出《后汉书·谢该传》:“文武并用,成长久之计。”“元治”(1864)典出《周易·乾·文言》:“乾元用久,天下治也。”“庆应”(1865—1867)典出《文选》汉高祖《功臣颂》:“庆云应辉,皇阶受术。”日本近代启蒙学者福泽谕吉创办“庆应义塾”(今庆应大学,与早稻田大学并称“私学双璧”),因始于庆应年间而得名。“文久”“元治”“庆应”三个年号分别由菅原为定、菅原为荣、菅原在光撰进。

日本自明治开始,仿效明清一帝一年号,实行“一世一元”制,年号成为天皇称号,其二字词均选自中华元典:

明治(1868—1912)典出《周易·说卦》:“圣人南面而听天下,向明而治。”汉代桓宽《盐铁论·相刺》:“天设三光以照记,天子立公卿以明治。”《魏书·世宗纪》:“任贤明治,自昔通规;宣风赞务,实惟多士。”

大正(1912—1925)典出《周易·临卦·彖传》:“大亨以正,天之道也。”《周易·大畜卦·彖传》:“能止健,大正也。”

昭和(1926—1988)典出《尚书·尧典》:“百姓昭明,协和万邦。”1926年12月大正天皇崩驾,日本皇室曾拟“元化”“同和”“光文”等为继位天皇选择年号,然《东京日日新闻》等报刊的号外抢先于1926年12月25日晨披露“光文”(选自汉代诗人皇甫葳蔚《文锦赋》“阅披风前,光文灿然”),日本政府大惊,遂决定改用“昭和”,成为日本使用最长的年号(64年)。

平成(1989—)典出《尚书·大禹谟》:“地平天成。”《史记·五帝本纪》:“内平外成。”昭和天皇驾崩,日本政府高层召开会议,讨论新天皇即位后采用的年号,有“平成”、“修文”、“正化”等选项。因为若以罗马字略写,“修文”及“正化”二者首字母皆为“S”,而“昭和”首字母也为“S”,易生混淆,故阁员一致选定“平成”,由时任内阁官房长官的小渊惠三召开记者会,正式公布新年号“平成”。小渊惠三因以获得“平成先生”绰号,他后来当首相,也时有人称此*日本年号详见拙著《新语探源》,中华书局2004年。。

使用年号有两个先决条件,一是汉字文化(需从汉籍经典采选字词拟定年号),汉字文化圈以外国度,无汉字年号可言;二是实行帝制,有帝王方有作帝王纪年的年号。至20世纪,汉字文化圈内诸国多已告别君主制,如朝鲜(1910)、中国(1912)、越南(1945)先后终结君主制,作为君主纪年的年号当然不复在。时下世界唯一使用年号的国家,是沿袭天皇制、大体保留在汉字文化圈的日本。

五、 结语

年号是自汉代开始使用的一种纪年法,与干支纪年法相配合,使纪年不仅有数千年文明史的总序列,也清晰呈现诸朝诸帝系年,有助于通史之下诸断代史的记时、述史,这是汉字文化的一项创造,也是中国史学优长的昭示。明清“一帝一年号”制使年号制更加简练实用,越、朝、日诸国也竞相采用,成为汉字文化圈的共有历史记忆。

◆

●作者地址:冯天瑜,武汉大学中国传统文化研究中心;湖北 武汉 430072。Email:tyfeng@whu.edu.cn。

●责任编辑:桂莉

Research on the Reign Title of Ming and Qing Dynasties

FengTianyu(Wuhan University)

Abstract:Adopting the lineage of the emperors to record the country’s time sequence implies the demand of manifesting the legitimacy and divinity of Royalty in both domestic and foreign affairs.The Emperor Wu of Han dynasty initiated the reign title system,and here on it lasted for 2033 years.From Han to Song dynasty,when meeting the extraordinary events such as auspicious sign,internal strife and natural disasters etc.,most emperors chose to set up new reign titles for refreshing.In this case,one emperor might use dozens of reign titles,which made the historical recording quite inconvenient.Therefore,from Yuan dynasty on,one emperor adopted no more than two reign titles.During Ming and Qing dynasty,one emperor could only adopt one reign title,and henceforth the latter became the representative of the former.However,as the historical development during this period disrupted itself occasionally,the using of reign titles appeared quite complicated.This article tries to bring this situation into clarity and offer a sketch of the imitation and modification of the reign title system (Ming and Qing dynasty in particular) by the countries within Chinese-cultural circle,such as Japan,Korean and Vietnam.

Key words:reign title; one reign title one empire; imperial China

DOI:10.14086/j.cnki.wujhs.2016.03.005