国内MOOC用户接受影响因素研究

2016-05-20广东外语外贸大学思科信息学院广东广州50006广东外语外贸大学高等教育研究中心广东广州50006上海社会科学院信息研究所上海20025

陈 欣,周 晶,罗 力(. 广东外语外贸大学 思科信息学院,广东 广州 50006;2. 广东外语外贸大学 高等教育研究中心,广东 广州50006;.上海社会科学院信息研究所,上海 20025)

国内MOOC用户接受影响因素研究

陈 欣1,2,周 晶1,罗 力3

(1. 广东外语外贸大学 思科信息学院,广东 广州 510006;2. 广东外语外贸大学 高等教育研究中心,广东 广州510006;

3.上海社会科学院信息研究所,上海 200235)

摘 要:为探讨国内用户接受MOOC的影响因素,通过对国内外文献资料分析,综合考虑理性行为理论和技术接受理论,通过加入服务质量、系统质量、感知参与性和自我效能感4个变量,建立MOOC用户接受影响因素模型;采用问卷调查方式收集实证数据,在数据分析的阶段,根据实证数据统计结果对问卷信度和效度进行分析,并借助SPSS对数据进行回归分析,检测假设是否成立;基于建立的模型,从用户角度对国内MOOC发展提出相关建议,促进学者对国内在线教育的思考。

关键词:MOOC;用户接受;在线教育

0 引 言

2013年8月,教育部发函号召展开国家级虚拟仿真实验教学中心建设,强调虚拟仿真实验平台建设与实验教学资源共享两方面内容。作为对传统教育模式的创新与突破,MOOC(大规模在线课程)在国内高等教育界刚刚兴起,多所知名高等院校已经加入MOOC联盟,但用户对MOOC的接受有差异。笔者将技术接受模型运用到对大型开放式网络课程的研究中,丰富了技术接受模型的应用;同时面对实现教育平等化和资源共享化的迫切需求,MOOC的开发和运营企业有必要深入了解用户对MOOC的看法、接受程度以及影响用户接受行为的因素,从而推出更适合学习者需要的课程和服务。

1 研究模型与假设

1.1研究理论与相关假设

基于理性行为理论(TRA)的架构,文献[1]提出技术接受模型(TAM),主要从使用者内在的认知视角观察及解释技术接受行为,将TRA中的信念具体划分为感知有用性和感知易用性。前者是指用户认为使用该系统可以提高使用者工作绩效的程度,后者是指使用者认为系统易用的程度[2]。同时,TAM舍弃了理性行为理论中的主观规范、规范信念和遵循动机。在文献[3—5]中,认为外部变量影响了感知有用性,而外部变量包括系统质量、信息质量。

笔者加入的外部因素包括系统质量与信息质量。就前者而言,信息系统组织充当了信息提供者和服务提供者两个角色,在技术接受模型中感知有用性受到系统质量的影响;反观后者,信息质量是对信息实时性、可靠性、完整性和精确性的测量,在技术接受模型中感知有用性同样受到信息质量的影响。

技术接受模型(TAM)中包括5个主要变量:态度、行为意向、实际行为、感知有用性和感知易用性。我们暂不考虑实际行为,因为要研究行为意向与实际行为之间的关系,需要花费较长时间来观察,现在的研究条件和资源暂未能支持该方面的开展。

不考虑实际行为变量的前提下,参考其他同样研究平台类服务的假设变量[6-7],本文基于技术接受模型提出如下假设:

H1:系统质量对感知有用性有正向影响;

H2:信息质量对感知有用性有正向影响;

H3:感知易用性对感知有用性有正向影响;

H4:感知易用性对态度有正向影响;

H5:感知有用性对态度有正向影响;

H6:感知有用性对行为意向有正向影响;

H7:态度对行为意向有正向影响。

20世纪70年代,美国著名心理学家班杜拉提出了新的概念:自我效能感。自我效能感是指个体对自己能否完成某行为所进行的判断与推测,人们对自身能否使用已经掌握的技能去完成某项工作行为的自信程度[7]。笔者参照文献[8]关于计算机自我效能感(computer self-efficacy)的定义,将大型开放式网络课程的自我效能感定义为:学习者相信自己有能力使用MOOC的功能和服务完成特定学习任务的程度。信息系统领域的研究已表明,计算机自我效能感对感知易用性有正向影响,MOOC的技术环境主要是由信息技术构成。因此,提出假设H8。

H8:自我效能感对感知易用性有正向影响。

参照文献[9]和文献[10]关于感知参与性的定义,笔者将MOOC的感知参与性定义为学习者认为在MOOC环境下的教学活动中参与课程,发表评论以及和同学、老师的交流程度。感知参与性对用户满意度具有积极正向的影响,同时也是系统成功实施的关键因素之一。文献[11]认为人与环境的相互作用比环境的内容更重要。据此,本文提出假设H9。

H9:感知参与性对感知有用性有正向影响。

1.2研究模型构建

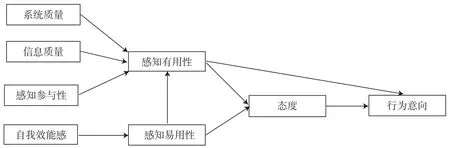

根据上述研究假设,教师可构建一个整合的概念模型,以此了解影响用户接受行为的各种因素。具体的模型结构如图1所示,模型中包括8个变量,变量之间的每条连线对应一项研究假设。

图1 研究模型

2 调研分析

2.1问卷设计与数据收集

问卷由3部分组成。第1部分是问卷说明,向调查对象阐述调查目的、调查内容、调查用途以及问卷填写的相关指导;第2部分是问卷的主体,包括对信息质量、系统质量、感知易用性、感知参与性、感知有用性、自我效能感、态度、行为意向等多方面内容的调查;第3部分是个人情况的统计,包括性别、年龄、学历和职业。问卷填答都是采用李克特5点量表尺度。问卷调查采取网络调研的形式,面向大众发放问卷,其中主要调查对象为高中以上学历人群,获得有效问卷308份。被调查者IP地址来自全国各个省份,具有普遍性。

2.2描述性统计

参与本次问卷调查的有效人数为308人,男性142人,女性166人;男性比例为46.10%,女性比例为53.90%。参与调查的对象中,16岁以下的人数为4人,占总人数的1.30%;16~20岁为22人,占7.14%;21~25岁为226人,占73.38%;26~30岁为12人,占3.90%;30岁以上为44人,占14.29%。就文化程度来看,高中以下有14人,占4.55%;高中、中专、高职有16人,占5.19%;大专或大学本科有276人,占89.61%;硕士及以上有2人,占0.65%。在工作类型方面,学生共204人,占66.23%;行政管理类人员共12人,占3.90%;技术类人员共18人,占5.84%;销售服务类人员共40人,占12.99%;其他类共34人,占11.04%。

在是否参加过MOOC的调查中,共74人没有参加过MOOC学习,占24.03%;参加过MOOC学习的有234人,占75.97%。在涉及对MOOC网站的了解中,不了解的有44人,占14.29%;知道网易云课堂的有154人,占50.00%;其次是知道MOOC学院的有74人,占24.03%。

2.3信度与效度分析

在对MOOC接受影响因素各个变量进行Cronbach’s α系数检验,根据如果删除某一测量项目,该变量Cronbach’s α系数值显著提高则删除该测量项目的原理,对各个变量的测量项目进行删减。分析数据表明,各个变量删除任何一个项目均不能使Cronbach’s α系数值提高,所以本次分析不删减任何问项。所有数值均在0.8以上,本次问卷内部的一致性和稳定性非常好,可靠程度高。

此外,各个因素的KMO值均不小于0.5,而且Bartlett球形检验显著概率值均小于0.01,符合通用的研究标准,问卷样本具有良好的效度。

2.4回归验证分析

2.4.1感知易用性的回归验证分析

最后,量表强调从英语学习者的听说读写全面协调发展和培养其英语应用能力。目前许多的英语基础教学考试,关于读写的权重相对来说比较大,这也是导致目前工科院校大部分英语学习者的听说能力较弱的主要原因。因此,这也给了工科院校英语教学很大的指导,即英语教学应当是综合交际能力的培养。

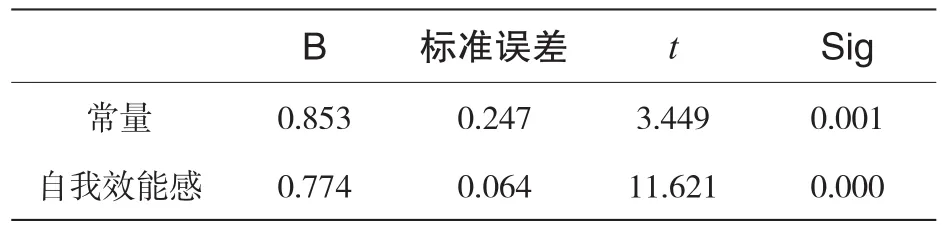

使用输入或者移去的变量表,数据显示引入变量为自我效能感,因变量为感知易用性。对感知易用性的回归分析,得出方程回归系数结果,见表1。

表1 感知易用性回归分析结果

从表1中可见,各个数据的含义依次是自变量回归系数、回归系数的标准差、t检验值、显著性水平。从上表可见,自我效能感与感知易用性的回归系数为0.774,常数项系数为0.853,因此建立感知易用性的回归方程为Y=0.853+0.774X1。

其中Y为感知易用性,X1为自我效能感。由此可见,自我效能感与感知易用性呈正相关关系。自我效能感的t值为11.621,相伴概率为0.000,因此假设H8成立。

为了检验回归系数是否有效,用多重判定系数检验和回归方程显著性检验,结果表明回归系数有效。其中回归方程的解释变量的复相关系数为0.686,判定系数R2为0.467。

2.4.2感知有用性的回归验证分析

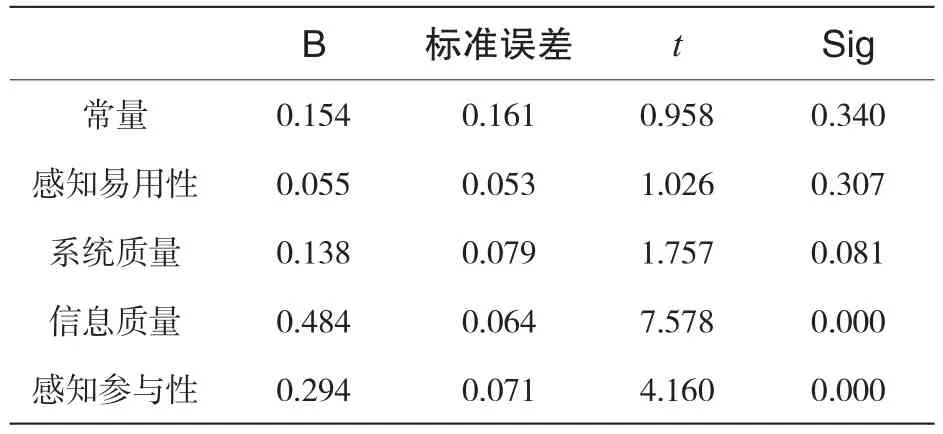

使用输入或者移去的变量表,数据显示引入变量为感知易用性、系统质量、信息质量和感知参与性,因变量为感知有用性。对感知有用性的回归分析,得出方程回归系数结果,见表2。

从表2中可见,感知易用性、系统质量、信息质量和感知参与性与感知有用性的回归系数分别为0.055、0.138、0.484、0.294,常数项系数为0.154,因此建立感知有用性的回归方程为Y=0.154+0.055X1+0.138X2+0.484X3+0.294X4。

表2 感知有用性回归分析结果

其中Y为感知有用性,X1为感知易用性,X2为系统质量,X3为信息质量,X4为感知参与性。由此可见,感知易用性、系统质量、信息质量和感知参与性与感知有用性呈正相关关系,从回归看,信息质量和感知参与性对感知有用性的影响大于感知易用性和系统质量对感知有用性的影响。感知易用性、系统质量、信息质量和感知参与性的t值分别为1.026、1.757、7.578、4.160,有明显差异,相伴概率为0.307、0.081、0.000、0.000,因此假设H1、H2、H3和H9成立。

2.4.3态度的回归验证分析

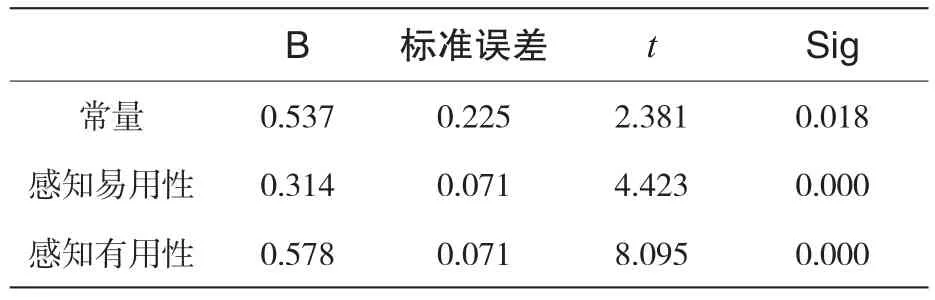

使用输入或者移去的变量表,数据显示引入变量为感知易用性和感知有用性,因变量为态度。对态度的回归分析,得出方程回归系数结果,见表3。

表3 态度回归分析结果

从表3中可见,感知易用性和感知有用性与态度的回归系数分别为0.314、0.578,常数项系数为0.537,因此建立态度的回归方程为Y=0.537+0.314X1+0.578X2。

其中Y为态度,X1为感知易用性,X2为感知有用性。由此可见,感知易用性和感知有用性与态度呈正相关关系,从回归看,感知有用性对态度的影响大于感知易用性对态度的影响。感知易用性和感知有用性的t值分别为4.423和8.095,有明显差异,相伴概率分别为0.000、0.000,因此假设H4、H5成立。

为了检验回归系数是否有效,用多重判定系数检验和回归方程显著性检验,结果表明回归系数有效。其中回归方程的解释变量的复相关系数为0.786,判定系数R2为0.618。

2.4.4行为意向的回归验证分析

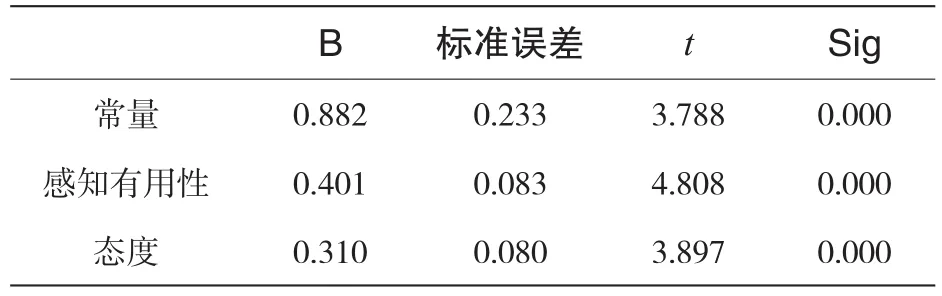

使用输入或者移去的变量表,数据显示引入变量为感知有用性和态度,因变量为行为意向。对行为意向的回归分析,得出方程回归系数结果,见表4。

表4 态度回归分析结果

从表4中可见,感知有用性和态度与行为意向的回归系数分别为0.401、0.310,常数项系数为0.882,因此建立态度的回归方程为Y=0.882+0.401X1+0.310X2。

其中Y为行为意向,X1为感知有用性,X2为态度。由此可见,感知有用性和态度与行为意向呈正相关关系,从回归看,感知有用性对行为意向的影响大于态度对行为意向的影响。感知有用性和态度的t值分别为4.808和3.897,有明显差异,相伴概率分别为0.000、0.000,因此假设H6、H7成立。

为了检验回归系数是否有效,用多重判定系数检验和回归方程显著性检验,结果表明回归系数有效。其中回归方程的解释变量的复相关系数为0.711,判定系数R2为0.499。

3 结 语

对MOOC开发者和运营商来说,了解MOOC用户接受的影响因素具有实践意义。本文为提高MOOC用户接受程度提出以下建议。

(1)增强网站的信息质量。本文结论显示,信息质量对用户感知有用性有重要影响,在MOOC建设中应该注重信息的有效性、完整性和准确性。例如,在课程视频中提供中英文字幕,以便学习者可以更加迅速、准确地获取信息。此外,有新的课程上线应该及时通知用户,这样学习者就能够在第一时间获取课程信息,同时应该在课程简介中提供详细的介绍,使学习者能够提前获得较多信息。

(2)增强网站的参与互动性。本文结论显示,用户的感知有用性受到感知参与性的显著影响。首先,需要加强学习者之间的相互交流,为学习者提供讨论平台。其次,教师与学习者之间的互动亦非常重要,教师需要向学习者提供及时的疑难解答,为学习者提供良好的学习体验,使得学习者可以在学习的过程中有所收获。MOOC网站可以为用户提供课后体验分享的区域,写下对该门课程的评价,包括学习者在学习中遇到的一些问题或者是建议,学习者通过这门课程能够收获什么,对学习者是否有用,可以将该门课程推荐给学习者在MOOC上的朋友。

参考文献:

[1] Davis F D. Perceived usefulness: Perceived ease of use and user acceptance of information technologies [J]. MIS Quarterly, 1989, 13(3): 319-340.

[2] 黄婷. 社交网络服务(SNS)的用户接受影响因素研究[D]. 杭州: 浙江大学, 2009: 28-31.

[3] Davis F D, Bagozzi R P, Warshaw P R. User acceptance of computer technology: A comparison of two theoretical models [J]. Management Science, 1989, 35(8): 982-1003.

[4] Bagozzi, R P, Davis F D, Warshaw R. Development and test of a theory of technological learning and usage [J]. Human Relations, 1992, 45(7): 660-686.

[5] Venkatesh V, Davis F D. A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal fi eld studies [J]. Management Science, 2000, 46(2): 186-204.

[6] 沈祥. 国内用户使用移动广告行为意向的实证研究[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2008: 17-22.

[7] 尹智慧. 基于TAM的高校电子图书采纳研究[J]. 科技信息, 2014(5): 18-20.

[8] Compeau D R, Higgins C A. Computer self-effi cacy: Development of a measure and initial test [J]. MIS Quarterly, 1995, 19(2): 189-211.

[9] Smidts A, Pruyn T H, Cees B M. The impact of employee communication and perceived external prestige on organizational [J]. Academy of Management Journal, 2001, 49(5): 1052-1062.

[10] Hrastinski S. The potential of synchronous communication to enhance participation in online discussions: A case study of two e-learning courses [J]. Information & Management, 2008, 45(7): 499-506.

[11] Kaplan R B. Cultural thought patterns in intercultural education [J]. Language Learning: A Journal of Applied Linguistics, 1966, 16(16): 1-20.

(见习编辑:聂琪星)

第一作者简介:陈欣,男,讲师,研究员,研究方向为电子商务运营、移动增值业务、企业信息战略、网络营销、MOOC,sincere_cx@hotmail.com。

基金项目:广东省教学质量工程立项建设项目“应用型人才培养示范专业:电子商务”;广东省教学质量工程立项建设项目“战略新兴产业特色专业:电子商务——移动与跨境电商”

中图分类号:G642

文章编号:1672-5913(2016)04-0063-05