元江西行省镇戍军万户府考

2016-05-20刘晓

刘 晓

江西行省为元灭南宋后所设江南三行省(江浙、江西、湖广)之一,大德三年(1299)定置后的辖区大致相当于今天的江西、广东两省大部。元平南宋后,在淮、江以南地区普遍设立镇戍军万户府。“淮、江以南,地尽南海,则名藩列郡,又各以汉军及新附等军戍焉。皆世祖宏规远略,与二三大臣之所共议,达兵机之要,审地理之宜,而足以贻谋于后世者也。故其后江南三行省,尝以迁调戍兵为言,当时莫敢有变其法者,诚以祖宗成宪,不易于变更也。”①《元史》卷九七《兵志二·镇戍》,中华书局点校本,第2538页。其中有关江西行省镇戍军万户府,目前似仅有李治安、吴小红等先生的研究涉及这方面的内容②李治安:《元代行省制度》,北京:中华书局,2011年版,第290-297页;吴小红:《江西通史》第七册《元代卷》,南昌:江西人民出版社,2008年版,第6-10页。。李治安重点考察了江西行省“益都淄莱新军”等7翼万户府军。吴小红的研究因系参与撰写《江西通史》的一部分,主要以现代江西省为中心展开。实际上,元代江西地区的镇戍军同湖广行省一样,还兼顾了更南面的两广地区,以元江西行省的管辖地域为考察范围似更为合理。为此,笔者试图在前人研究基础之上,对元朝江西行省镇戍军的情况作进一步探讨。

一、镇守龙兴“益都淄莱万户府”与“龙兴万户府”

龙兴路为元江西行省治所,驻扎的主力部队为益都淄莱上万户府。按,元代万户府番号带地名“益都”者很多,士兵多来自原汉人世侯李璮辖区的军户,此其一。有关其建制沿革,学者多有论述。①参见陈广恩:《元益都诸万户考》,《史学月刊》,2015年第6期。宋元襄樊战役打响后,至元六年(1269)、七年(1270),元朝先后组建成益都淄莱万户与益都淄莱新军万户,由张弘范与李恒分任万户。灭亡南宋期间,益都淄莱万户扩编为数个万户(益都旧军万户、益都新军万户等),原来的万户府番号则由李恒部继承。②参见笔者《元镇守杭州“四万户”新考》,《浙江学刊》,2014年第4期。李治安先生认为,益都淄莱新军万户府番号一直存在,并认为至元二十二年二月改建的江淮、江西二行省三十七翼万户府中,“益都新军”即李恒所统益都淄莱新军万户,似误。按,“益都淄莱新军万户府”在元亡南宋后即不见史乘,而李恒部“益都淄莱万户府”的记载以后却屡见不鲜,表明“新军”番号已去除。至于“益都新军”,则为李庭家族世袭担任万户的一支部队,先镇宁国,后于大德元年(1297)移镇建康。参见张铉:《至正金陵新志》卷一〇《兵防志》,南京:南京出版社,1991年版。

益都淄莱万户府番号自李恒部继承后,万户一职一直由李恒家族承袭,李恒之后历任万户,可考者有李世安(又名散术 ,李恒长子)、李世雄(又名囊加真,李恒次子)、李屿(又名薛彻秃,李世安子)、李保(李世安嫡长孙)与李顺(李屿子)等。③《元史》卷一二九《李恒传》;吴澄:《吴文正公集》卷四二《元故荣禄大夫江西等处行中书省平章政事李公(李世安)墓志铭》,《元人文集珍本丛刊》第4册,台北:台湾新文丰出版公司,1985年版;张伯淳:《养蒙文集》卷四《益都淄莱等路管军万户李公(李世雄)墓志铭》,《文渊阁四库全书》本。不少学者在研究中已经提到,兹不赘言。

益都淄莱万户府达鲁花赤不详,但较早者可能有帖木儿不花。按,帖木儿不花为蒙古答答里带人。据《元史》本传:

至元七年,授虎符,代张马哥为淄莱水军万户……九年,授益都新军万户,十一年,改益都淄莱新军万户……十六年,加都元帅……授中书左丞,行省江西,其余爵赏罚有差。二十五年,拜四川等处行尚书省平章政事。④《元史》卷一三二《帖木儿不花传》,第3219-3220页。另据《元史·兵志》:

十五年三月,分扬州行省兵于隆兴府。初,置行省,分兵诸路调遣,江西省军为最少,至是以南广地阔,阻山溪之险,命铁木儿不花领兵一万人赴之,合元帅塔出军,以备战守。⑤《元史》卷九九《兵志二·镇戍》,第2540页。

李治安先生认为铁木儿不花即帖木儿不花,他任益都淄莱新军万户,与李恒应为同僚。至元十五年(1278),铁木儿不花奉命领军一万赴隆兴府(即龙兴),或有可能就是益都淄莱万户。倘若如是,此万户应与李恒万户合为一个。不过,因《元史·兵志》未明言铁木儿不花所率军属益都淄莱新军万户,李治安先生对其假设又不太肯定,姑且暂分为二。笔者认为,铁木儿不花任益都淄莱新军万户的时间与李恒有交集,任万户府达鲁花赤的可能性极大。

益都淄莱万户府副万户,不详其人。据《元史·王英传》,益都人王英,早年“袭父职,为莒州翼千户”,后屡立战功,“至治元年(1321),以大臣荐,授忠武校尉、益都淄莱万户府副千户”。⑥《元史》卷一八八《王英传》,第4308页。按,王英的世职为千户,后经大臣举荐为副千户,职务不升反降,不合常理。柯劭忞《新元史》将“副千户”径改为“副万户”⑦《新元史》卷二三三《王英传》,上海:上海古籍出版社、上海书店,1989年版,第903页。,似有一定道理。王英之父王成有危素撰神道碑传世,据神道碑,王成曾参加襄樊战役并随伯颜大军南下,至元十七年(1280)为昭信校尉、管军千户。二十二年(1285)去世。“初赠武略将军、淄莱万户府管军中副千户、飞骑尉,追封益都县男;再赠明威将军,升副万户、上骑都尉,追封太原郡伯;再赠怀远大将军、同知广东道宣慰使司事、轻车都尉,进封郡侯”,最后为“中奉大夫、山东东西道宣慰使、护军,追封太原郡公”。①危素:《危太朴文续集》卷二《故昭信校尉管军千户累赠中奉大夫山东东西道宣慰使护军追封太原郡公王公神道碑》,《元人文集珍本丛刊》第7册,第505、504页。王成死后四次赠官,均与王英升迁有关。第一次赠官,当为王英袭职后,元朝初行封赠制度的武宗时期。第二次赠官,应为王英升副万户的英宗时期。第三次赠官,为王英升同知海北海南道宣慰使司事后,第四次赠官为王英遥授广东道宣慰使都元帅后。元代封赠制度,父与子官阶同,王成第二次赠官为副万户,则1321年王英所迁官实应为益都淄莱万户府副万户。

益都淄莱万户府下辖千户所数不详,但作为镇戍江西行省治所的上万户府,所辖千户所应该至少有十几翼。至正十四年(1354)所立杨铸《德庆路镇遏万户王侯政绩碑》,碑文后题名有“武德将军、益都淄莱万户府管军上千户所达鲁花赤伯颜帖木儿”、“忠显校尉、益都淄莱万户府管军中副千户、权德庆镇遏万户府事于泰”②《(光绪)德庆州志》,《艺文志》,成文出版社《中国方志丛书》本。。王成、王英亦为益都淄莱万户府下辖千户(或副千户),王英升副万户后,原职又由子王安接任。王氏所袭千户,《元史·王英传》作“莒州翼千户”,神道碑作“莒峄州千户所管军中副千户”,当以后者为是。此外,益都淄莱万户府千户见于记载者,尚有牟平人孙奭与其孙孙赟,淄川人刘用与其子刘世英、孙刘源,昌邑人宫世昌等。③《吴文正公集》卷三六《有元管军千户赠骁骑尉牟平县子武德孙将军墓表》,《元人文集珍本丛刊》第3册。《柳贯诗文集》卷一二《武德将军刘公墓表》,杭州:浙江古籍出版社,2004年版,第257-258页。《宫氏祖茔碑》,见王蔚成主编《昌邑文化博览》,济南:齐鲁书社,2000年版,第262-263页。

益都淄莱万户府在元代一直驻龙兴路。此前,有学者认为益都淄莱万户府以后又南迁广州,番号改为“镇守广州路万户府”④史卫民:《中国军事通史》第十四卷《元代军事史》,北京:军事科学出版社,1998年版,第294页。,恐有误。实际上,直到文宗天历年间,仍有益都淄莱万户府驻龙兴的记载。⑤据《柳贯诗文集》卷一二《武德将军刘公墓表》:“武德将军、益都淄莱万户府管军千户刘公既殁葬之几年,其孙源袭爵,镇守龙兴。”按,此文撰于“天历二年(1329)岁次已已夏四月丙午”,则当时益都淄莱万户府仍驻龙兴。所谓“镇守广州路万户府”,应是江西各翼镇戍军在广州更戍期间组成的镇遏万户府,万户府军人并不固定,而是由来自江西各地、轮流分镇广州的军人组成。具体情况,本文后面还要谈到。

除益都淄莱万户府外,《元典章》还有不少记载提到过龙兴万户府,因龙兴在至元二十一年(1284)前名隆兴,有时又作隆兴万户府。⑥《元典章》卷一八《户部四·婚姻·军民婚·军殁妻女嫁例》与卷五九《工部二·造作·船只·海船阻碍官船》。另,同书卷九《吏部三·官制三·投下官·有司衙门给引》、卷四三《刑部五·诸杀二·烧埋·烧埋钱贫难无追》又作“隆兴万户府”,陈高华等点校,北京:中华书局、天津:天津古籍出版社,2011年版。此万户府有可能指镇守龙兴的“益都淄莱万户府”,也有可能是一个单独的“龙兴万户府”。笔者个人意见更倾向后者。首先,元代江南各行省治所多有两个以上万户府镇戍,像江浙行省治所杭州路达四万户(益都旧军、颍州、真定与上都新军万户府),湖广行省治所武昌亦有两万户(保定、平阳太原万户府),龙兴应该也是如此。其次,益都淄莱万户府主要由来自山东的汉军军户组成,而从《元典章》等记载来看,龙兴万户府则以新附军人为主。⑦明南昌人姜恒,“四世大异,元敦武校尉、总管诸军事。六世则圣,袭授隆兴翼百户”。李春芳:《李文定公贻安堂集》卷九《赠文林郞浙江道监察御史毅庵姜公墓表》(《四库全书存目丛书》集部第113册,第264页)。则隆兴万户府下级军官,也有一些南人担任。首任益都淄莱万户李恒子李世安,“以监广州,从朝京师,授新军万户、同知江西宣慰司事。再嗣公(李恒——引者注)益都淄莱本军万户”。⑧《姚燧集》卷一二《资善大夫中书左丞赠银青荣禄大夫平章政事谥武愍公李公家庙碑》,査洪德编辑点校,北京:人民文学出版社,2011年版,第173页。他袭职前所担任的“新军万户”,或许与这个龙兴万户府有关。

此外,据前引《德庆路镇遏万户王侯(王良)政绩碑》:

昔我太祖皇帝之取中原也,真定王氏首破金将武仙之兵二十余万,以迎王师,是为赵国武康公,而武康之子恒山忠武王益奋雄烈,为国元勋。朝廷崇德报功,命其胤胄世偑金符,为万夫长,以镇豫章,而又屡著嘉绩至于今。①《广东通志》卷二一五《金石略十七·德庆路镇遏万户王侯政绩碑》。

按,碑文提到的“赵国武康公”似指真定藁城人王善,“武康”或为“武靖”之讹。②据《程鉅夫集》卷四《赠荣禄大夫平章政事追封冀国公谥武康制》、《赠银青荣禄大夫大司徒追封冀国公谥武靖制》(长春:吉林文史出版社,2009年版)及《元史》卷一五一《王善传》,王善父王增谥武康,王善谥武靖,二人均赠冀国公。虞集《道园类稿》卷四四《太原郡伯王公墓碑》称王善为“赵国武靖公”,则后来应又改赠赵国公(钱大昕已注意到此问题,见《廿二史考异》卷九七《元史十二·王善传》)。据此,所谓“赵国武康公”应为王增而非王善,此处谥号记载应有误。“恒山忠武王”即王善十一子王庆端③王庆端始赠冀国公,谥忠穆,后改谥忠武,又加赠恒山王。可参见《程鉅夫集》卷四《加赠推忠宣力功臣太傅开府仪同三司上柱国仍追封冀国公改谥忠武制》、《常山贞石志》卷二〇《大元赠推忠佐理同德功臣太师开府仪同三司上柱国封恒山王谥忠武王公墓》(台湾新文丰出版公司《石刻史料新编》本)等。,“豫章”即南昌,也即江西行省治所龙兴路。不过,据王庆端神道碑、墓碑及《藁城王氏宗系之图》,王庆端仅有子王桓一人。④阎复:《静轩集》卷五《故荣禄大夫平章政事王公神道碑铭》,《藕香零拾丛书》本。程鉅夫:《程鉅夫集》卷一七《冀国王忠穆公墓碑》。《常山贞石志》卷一八《藁城王氏宗系图碑》。王庆端神道碑虽提到王桓“袭爵万夫长,同佥徽政院事,佩三珠金虎符”,但此“万夫长”应指王庆端留下的世职——隆福宫左都威卫使,而非镇戍军万户府万户。皇庆二年(1313)王桓立《藁城王氏宗系之图》,署衔为“银青荣禄大夫、平章政事、同知徽政院事、左都威卫使”,亦可证明上述判断。由此看来,镇守龙兴万户府万户,应非王庆端后人。另据虞集《太原郡伯王公墓碑》,王善侄、王吉子王思义从征南宋,任广东等处副招讨,至元十八年(1281)战死后,因子王恕年幼,由族子王德权领其军,以万户镇建昌。“恕既长,以公(王思义——引者注)功,授武德将军、龙兴路万户。传其子志亮,始克有请于朝,得赠公为宣武将军、龙兴副万户、骑都尉,追封太原郡伯。”⑤《道园类稿》卷四四《太原郡伯王公墓碑》,《元人文集珍本丛刊》第6册,第319页。按,王恕生前任万户,死后赠官却降为副万户,不合常理。据《经世大典序录》:“至治□年六月,龙兴副万户王武德言:‘广东身死军,追掯支过月请盐粮,非便。’”⑥虞集:《经世大典序录·政典·存恤》,《国朝文类》卷四一,四部丛刊初编本。“武德”即武德将军,与王恕武散阶相同,“王武德”应即王恕,也即王恕生前所任实为龙兴万户府副万户。至于王恕子王志亮,据虞集记载:

数以其军戍南海,所过郡县,父老犹记识其先人旌旗,而知招讨之有孙也。至正壬午,以其兵戍广东。西寇攻连州,州人不能知。广东帅来护边,军行,率以贿易善地,志亮之留连州也,贫无以自见,而行伍辑录,外惮内安。会疫作,寇乘问骤至。志亮力疾执弓矢,率从骑犯之,射杀十数人,贼退。而总东兵者无所劳,反诮之,舆论不堪,而志亮不为动。他日,有得贼中人,言使万户皆如王将军,吾属岂敢轻动哉?及兵还,志亮亦尝未以为言也。⑦《道园类稿》卷四四《太原郡伯王公墓碑》,第321页。

王志亮在任期间,曾数次率军南下镇戍广东地区。至正壬午即至正二年(1342),王志亮时率军更戍连州。《德庆路镇遏万户王侯政绩碑》的碑主王良,为王志亮的继任者。据碑文,“至正十年(1350)春,以江西行省之命移镇德庆”,则王良至少在至正十年已接替王志亮袭万户(或为副万户)。

至于龙兴万户府达鲁花赤,见于记载者有哈剌鲁人沙全(抄儿赤),他在至元二十二年(1285)任隆兴万户府达鲁花赤,但很快即调任松江万户府。⑧《元史》卷一三二《沙全传》,第3218页。

总之,龙兴万户府很有可能是元征服江西后新组建的新附军万户府,建置规模较小,仅为戍守龙兴的辅助部队。

二、镇守南康“保定水军万户府”

保定水军万户府系由参与灭亡南宋的一支元水军部队改编而成,属上万户府序列,首任万户张玉,为元初出自“信安系”的水军万户张荣实之子。

金元两代,保定主要指两处,一为金保州,蒙古占领后,先后改名顺天路、保定路,为汉人世侯张柔家族的根据地;一为保定县,即今天河北文安县新镇,金属雄州,元属霸州。后者与邻近的信安(今河北霸州信安镇)地理环境相似,水泊密布,湖汊纵横。蒙古南下侵金后,信安先后为张甫、张进据守,成为威胁蒙古在燕京统治的桥头堡,据守保定的王子昌则与信安联合,“河朔既定,惟保定王子昌与信安张甫犄角为金守,阻水出没,劫掠近右”。①郝经:《郝文忠公陵川文集》卷三五《故易州等处军民总管何侯神道碑铭有序》,北京图书馆古籍珍本丛刊本。“太祖定河朔,惟保定王子昌、信安张进坚守不下。”②《元史》卷一五〇《何伯祥传》,第3544页。另有一处记载则说:“金经略使固安王子昌善战知名,与信安张进连兵,阻水为固,远近惮之。”③《元史》卷一四七《张柔传》,第3473页。可以说,“阻水出没”、“阻水为固”是保定与信安得以据守抗蒙的基本特点。保定水军万户府番号,很有可能即来源于此。

王子昌在保定据守多年后,为张柔集团消灭,信安则一直坚持到金灭亡前夕的1232年。张荣实,据《元史》本传,霸州保定县人。父张进,金末以北平公据守霸州信安,1232年降蒙后,随蒙军南下,1234年战死徐州。张荣实以征行水军千户起家,1259年从忽必烈南征鄂州。“中统元年(1260),帝即位,录其勋劳,授金虎符、水军万户。”自此张荣实同解诚并为元初两大水军万户。此后,张荣实先后参与平定李璮之乱与襄樊战役。至元十一年(1274),增领新军,随伯颜大军南下攻宋,先后隶属阿里海牙与宋都歹集团,参与两湖、江西等地战事。“十三年,授同知江西道宣慰使司事,未旬日,升镇国上将军、福建道宣慰使……十四年,改江东宣慰使、行省参知政事……十五年,入觐,帝赐酒慰劳,授湖北道宣慰使、诸路水军万户。是年,以疾卒,年六十一。”

张玉为张荣实次子,袭父职。至元十六年(1279),“加辅国上将军、都元帅兼水军万户,镇黄州。继奉旨与元帅唐兀台改立蕲黄等路都元帅府,仍管领本道镇守军马”。二十二年(1285),元江淮、江西镇戍军进行整编,罢元帅府、招讨司为万户府,也波及到张玉所领蕲黄等路都元帅府。“会元帅罢,命玉充保定水军上万户。二十二年,番阳湖贼起,诏徙水军万户府于南康。”④《元史》卷一六六《张荣实传》,第3906页。张玉后于二十五年(1288)随镇南王脱欢征讨安南,于当地战死。此后相继承袭万户者有其子张辅、张辅子张道重等。

保定水军万户府下辖千户情况,据《(正德)南康府志》,“保定水军上万户府:宋(应作元——引者注)增置,其属有中山、大都等十八翼”。⑤《(正德)南康府志》卷七《古迹》,《天一阁藏明代方志选刊》本。中山、大都均距保定不远,而就其所辖千户所数目来看,保定水军万户府确系建制规模庞大的水军部队,军人应以汉军为主。

有元一代,保定水军万户府应一直驻守南康路,元代南康路毗邻鄱阳湖,距长江也不远,非常适合水军活动。《元典章》所载大德三年(1299)的一个案例,提到了保定水军万户府“百户刘顺奸占南阳府民户何大妻室王海棠”的诉讼案件,系由江西行省咨中书省后,进行处置的。⑥《元典章》卷四五《刑部七·诸奸·官民奸·职官犯奸杖断不叙》。

三、镇守抚州“处州万户府”与“抚州万户府”

处州万户府成军于处州路,系元灭南宋后新组建的万户,大概主要由汉军与新附军相参组成。至元二十二年(1285)元朝江淮、江西镇戍军整编为三十七翼万户,其中即有处州万户府,属下万户序列。据虞集记载:

处州既立万户府,至元三十年,江淮行枢密院以江西远控岭南,奏移处州军来江西。明年,戍赣州有功,既而行院罢,江西行省领其军士,移其军与抚州军共镇其郡。其帅则蒙古寿同、汝宁章侯文秀、般阳邢侯塔剌忽台也。①《道园类稿》卷二六《处州万户府重建公宇记》,《元人文集珍本丛刊》第6册,第14页。另据《元史》卷一五《世祖纪十二》(第311页),至元二十五年四月,“江西行省平章忽都铁木儿亦以地广兵寡为言,诏江淮省分万户一军诣江西,俟贼平还翼”。卷九九《兵志二·镇戍》(第2543页):“(至元二十五年)四月,调江淮行省全翼一下万户军,移镇江西省。”李治安先生认为,上述记载或许与处州万户府最终移镇抚州有关。

蒙古寿同为处州万户府达鲁花赤。万户可考者有三代,其中以章文秀子章伯颜最有名。在任处州万户期间,章伯颜曾参与出资修建抚州路三皇庙。②《吴文正公集》卷二一《抚州路重修三皇庙记》,《元人文集珍本丛刊》第3册。元统二年(1334),以江西行省保举,升镇国上将军、广西左右两江道宣慰使兼都元帅,总军南下广西,平定当地猺民叛乱。③《元史》卷三八《顺帝纪一》:元统二年九月,“徭贼陷贺州,发河南、江浙、江西、湖广诸军及八番义从军,命广西宣慰使、都元帅章伯颜将以击之”。第824页。有关详情,可参见《道园类稿》卷二九《广西都元帅章公平猺记》、《危太朴文集》卷六《送曾君静从军广西序》。至正七年(1347),以平乱功,升湖广行省左丞。④《元史》卷四一《顺帝纪四》,至正七年正月,“以广西宣慰使章伯颜讨徭、獠有功,升湖广行省左丞”。第876-877页。后以左丞致仕家居。至正十一年(1351),徐寿辉红巾军起,兵锋很快波及江西地区。在行省左右司郎中普颜不花的举荐下,江西平章道童重新起用赋闲在家的章伯颜,参与守卫龙兴,并多次击退红巾军的进攻。⑤《元史》卷一四四《道童传》。详情可见包希鲁:《守城记》,《(嘉靖)江西通志》卷一《藩省·城池》,《四库全书存目丛书》史部第182册。大概在章伯颜升宣慰使、都元帅后不久,其子章妥因继任处州万户。在任期间,章妥因曾于至正五年(1345)修建万户府衙筹胜堂,由虞集作记。⑥《道园类稿》卷二六《处州万户府筹胜堂记》,第27-28页。元末红巾军起,章妥因亦受命参与保卫龙兴,后升元帅。⑦《元史》卷一四四《道童传》在记载龙兴保卫战时,有“命万户章妥因、卜鲁哈歹领之”之句。包希鲁《守城记》:“又明年(至正十三年),参知政事朶 公受旨,与元帅章公妥因、抚州同知章公完者往定旴、抚。”《(嘉靖)江西通志》卷一《藩省·城池》,《四库全书存目丛书》史部第182册。

副万户可考者有邢聚、邢答剌忽台与邢惟明等。吴澄撰有邢聚墓碑,谈及邢聚出身与仕宦履历:

侯讳聚,般阳路莱州人。父德由兰陵簿长千夫,以怀远大将军治屯田,在淮安战死。侯之官,初檄充百户、巡检、总把、千户、总管等职,至元十四年,敕授忠显校尉,佩银符,未几,制授武略将军、管军千户。十五年,转武德,又转宣武,升总管,佩金符。十八年,转明威,升副万户。二十四年,制授处州副万户。二十七年,进阶怀远大将军。

按,邢聚父邢德,官至千户,阶怀远大将军,战死淮安。⑧按,金末有张林部将邢德,降宋为京都东路副总管,曾参与1228年针对驻守淮安李全部的政变,并手刃李全兄李福,后在李全南下淮安时,为国用安所杀(《宋史全文》卷三〇,嘉定十六年(1223)三月,“张林所部邢德来归,京东河北路镇抚节制大使司以为言。诏邢德进二官,复以为京东东路副总管”。《宋史》卷四七七《叛臣传下·李全》,第13838-13839页)。不过,此邢德被杀时,邢聚尚未出生,二者是否同一人,尚难遽定。邢聚早年由百户起家,南宋投降后,至元十四年(1277)升千户,次年升总管,十八年升副万户,二十四年任处州万户府副万户。对邢聚的累次战绩,吴澄有如下记载:

侯之勋,攻东海、涟海有功,从秃鲁罕元帅取东海、涟海。从丞相南征,略通、泰,破常州,定沿海温、福、兴化、泉州未附之地,往福之永福县招谕溃军。随日本行中书省官至耽罗山,抵倭国界,领军船守平户岛。收辑福建八郡所辖诸山洞寨手号军万三千七百人。诣海洋松门等处堤备,平台寇,以寡克众,又获仙居县寇千余。⑨按,邢聚参与招收福建等地手号军之事,还可见《元典章》卷三四《兵部一·军役·新附军·不刷雕青百姓充軍》:“就问得万户邢聚、副招讨肖天佑连名状称:‘照得元奉枢密院札付,差聚等赍擎圣旨,前去合分到各处行省地面内,钦奉圣旨事意,拘刷到元有手额字号军数,俱系亡宋当奕分有请军人,并不曾于百姓内手上有雕青之人刷充为军是实。’”

从上述战绩来看,邢聚先是隶属淮东都元帅博罗欢(即文中所云“秃鲁罕”)集团,至元十二年(1275)三月攻占海州、涟州等地,接着又从丞相伯颜攻打南宋淮东制置使李庭芝据守的通州、泰州,同年十一月参与攻破常州。南宋临安朝廷投降后,十三年,随阿剌罕、董文炳南下温州、福州、兴化、泉州等地。十八年,元朝发动第二次征日战争,邢聚率军参与其事,其中“耽罗山”即韩国济州岛,“平户岛”位于日本长崎西面,是征日南北两路大军会师的地方。征日失败后,邢聚回到江淮。先后参与征召前南宋手号军与镇压杨镇龙之乱等。此外,吴澄还提到,邢聚部的镇戍地是“先镇岑江,继镇澉浦,迁镇铅山”,其中铅山应是他担任处州副万户后镇戍之地,隶处州东面的信州路,在邢聚去世后第二年升为州。

邢聚长子管军千户邢福,在邢聚生前就已去世,至元二十八年(1291)邢聚死后,次子邢答剌忽台袭任万户,阶宣武将军,吴澄称他“世武弁而好文儒”①《吴文正公集》卷三三《有元怀远大将军处州万户府副万户邢侯墓碑》,《元人文集珍本丛刊》第3册,第557-558页。。邢聚去世后三十多年,邢答剌忽台仍在任上,并邀吴澄为其父撰写墓碑。

邢惟明,或为邢答剌忽台之子。据虞集记载,章伯颜升广西两江道宣慰使、都元帅,前往广西镇压猺乱时,“邢侯惟明新袭其爵,领江西兵三千六百人往会讨焉”。②《道园类稿》卷二六《处州万户府重建公宇记》,第15页。章伯颜任宣慰使、都元帅的时间为元统二年(1334),则邢惟明袭任副万户应于是年稍前。此外,据虞集记载,至正辛巳(元年,1341),抚州路开始修复临汝书院附近的南湖,“郡将处州万户邢侯惟明,始作漱石之亭,以为之劝”。③《道园类稿》卷二五《抚州路临汝书院复南湖记》,《元人文集珍本丛刊》第5册,第642页。

抚州万户府,虞集有《抚州万户府重修公宇记》,载其建置沿革甚详,其中提到:

世祖皇帝至元十一年,岁在甲戌,抚州内附。江南既定,朝廷始移汉军合抚州新附之军,凡八翼为一万户,号曰“抚州万户府”,治抚州,则二十二年乙酉之岁也。……凡为万户者,其长则明威将军阔阔出,出征韶州,殁于军。今世其将者,其子宣武将军党兀歹也。其次武德将军白刚中,近袭其爵者,武德将军执中,亦卒。其次紫驴儿。一军之政,党侯实总之。④《道园类稿》卷二六《抚州万户府重修公宇记》,第13-14页。

据此,抚州万户府应以汉军与抚州当地新附军相参组成,下辖八翼千户,有可能属中万户府建制。始建年代为至元二十二年(1285)。前面提到,至元二十二年为元江淮、江西镇戍军大整编之年,但整编后的三十七翼万户中,不见抚州万户府番号。虞集所记万户府长官名单中,所谓“其长”,应指万户府达鲁花赤,先后有阔阔出、党兀歹父子,“其次”白刚中、白执中,则为万户府万户。“其次紫驴儿”,为万户府副万户。

四、镇守吉安“归德万户府”

归德万户府属老牌汉军万户,番号源自蒙宋对峙期间的原镇戍地归德,草创人则为汉人世侯邸顺。至元二十三年(1286),重建归德万户府,首任万户为其子邸浃。

邸顺,据《元史》本传,为保定行唐人,后占籍曲阳县。金末蒙古南下,各地豪杰四起,邸顺与弟邸常聚众自保,后于1214年降蒙。先为行唐令,历恒州安抚使、恒州等处都元帅。太宗窝阔台即位,1231年随大军进攻河南,升知中山府。“己亥(1239),佩金符,为行军万户,管领诸路元差军五千人。从大军破归德府,留顺戍之。”自此邸顺开始跻身汉军万户行列,长期镇守归德,称归德万户。

1256年邸顺去世后,子邸浃袭职,仍镇归德。1259年从忽必烈南征鄂州。中统三年(1262),参与平定李璮之乱。

至元十一年,赐虎符,授金州招讨副使,后又迁怀远大将军、金州万户。十三年,改襄阳管军万户。三月,以枢密院奏,行淮西总管万户府事,守庐州。十四年,移龙兴,仍管领本翼军人。十五年,复为管军万户,攻赣州崖石寨、太平岩贼有功。十七年,升镇国上将军、都元帅,镇龙兴诸路,兼管本万户府事,赐银印。吉、赣盗起,行省迁元帅府以镇之。二十一年,元帅府罢,复为万户。二十三年,佩元降虎符,为归德万户,镇守吉安。未几,统领江西各万户,集兵七千戍广东,凡二载。大德三年(1299)卒,年七十七。

邸顺去世后,后人相继承袭归德万户。“子荣仁,袭佩其虎符,为宣武将军、归德万户,镇广东惠州,感瘴疾,不任事。子贯袭。贯卒,子士忠袭。士忠卒,子文袭。”①《元史》卷一五一《邸顺传》,第3570-3571页。

需要提到的是,归德万户府军重组之前,即已从江西龙兴迁至南面的吉、赣一带。至元二十三年(1286),邸浃佩元降虎符,为归德万户,以吉安路为镇戍地。至于以后邸浃又率江西各万户府军七千戍守广东,其子邸荣仁袭职后,镇广东惠州,均属抽调各万户府军南下更戍的性质,吉安作为归德万户府“老奕”的地位均未发生改变。故邸荣仁子邸贯袭职万户后,又被时人称为“吉安万户”。②刘岳申:《申斋刘先生文集》卷九《元奉议大夫吉安路吉水州知州骁骑尉永丰县子孙君墓志铭》,《元代珍本文集汇刊》本,台湾“国立中央图书馆”编印,1970年版,第407页。此外,据苏天爵《滋溪文稿》卷一〇《元故少中大夫江西湖东道肃政廉访使赵忠敏公神道碑铭》(中华书局点校本,1997年版),元平江南后,赵秉政任佥江西湖东道提刑按察司事,“吉镇守万户苏某横恣不法”,曾遭其抑制。《(光绪)江西通志》卷七〇《建置略三·学校》提到新喻县学时,有“至元二十二年,廉部赵秉政修”的记载,则赵秉政任佥江西湖东道提刑按察司事的时间,或在至元二十二年前后。这与邸浃任归德万户府万户,镇守吉安路的时间很接近。只是,这位万户苏某的生平,已无从详考。《通制条格》大德元年(1297)九月的一份公文还提到“吉州路万户府达鲁花赤驱口马儿过房良人王寄仔为义男”,“吉州路”即吉安路,所谓“吉州路万户府”或即归德万户府,只是此处达鲁花赤为何人,尚无从考证。见方龄贵:《通制条格校注》卷四《户令·过房男女》,北京:中华书局,2001年版,第192页。

五、镇守袁州“季阳万户府”

季阳万户府始建于至元二十二年(1285),得名于宋元交界邓州附近的季阳堡。据《元史·世祖纪》,至元元年(1264)十二月,“敕邓州沿边增立茱萸、常平、建陵、季阳四堡”。③《元史》卷五《世祖纪二》,第101页。第二年,元朝始调高元长部镇守其地,与宋长期对峙。④《元史》卷二〇〇《列女传一》所载至元七年胡烈妇救夫刘平事迹,提到胡烈妇“扶平还至季阳城求医”,这个季阳城,当即此地。第4485页。

高元长,女真人,父高闹儿,官山前十路匠军总管,后由高元长袭职,镇守随州。“至元二年(1265),移镇季阳……七年,充季阳军马总管”。高元长曾参与襄樊之战,后随伯颜大军南下灭宋,先后参与丁家洲、焦山、常州等战役,并随军进驻临安。“以功进怀远大将军、万户。二十一年,领军二千从太子脱欢征交趾,追袭交趾世子于大海口,夺其战舰以还。二十二年,升安远大将军、季阳万户府万户。”后在同年夏战死安南。高元长子灭里干,“袭父职,领兵镇广东,寻移戍惠州,平盗谭大獠、朱珍等。元贞元年(1295),移戍袁州。盗陀头以众犯境,悉剿除之。寻广之南恩盗起,复领兵平之。还,没于袁州”。⑤《元史》卷一五一《高闹儿传》,第3564-3565页。所谓“领兵镇广东,寻移戍惠州”,同归德万户府一样,亦属更戍性质。

季阳万户府下辖千户所情况不详,目前所见零散记载,多为百户家族事迹。这里试举两例。一为山东昌乐黄村刘氏,传世碑文主要有《刘氏先茔碑记》、《北海刘氏昭先碑》与《重修东岳庙行祠记》等⑥均见《昌乐县续志》卷一七,成文出版社《中国方志丛书》本。,其中均提到刘源曾任忠显校尉、季阳万户府管军总把。“迨乎大德八年(1304),侄忠显校尉、管军总把,自袁州路以子承替其职而还故里。”⑦《昌乐县续志》卷一七《重修东岳庙行祠记》。按,管军总把为介于千户与百户之间的军职,在至元二十一年已经裁撤⑧《元典章》卷九《吏部三·官制三·军官·定夺军官品级》。,从上述碑文来看,以后个别军府应仍有保留。二为山东宁阳武氏,据《(光绪)宁阳县志》卷一三《忠义传》:

武元:从征交趾,充领军都镇抚,先登,战没。时人惜其忠勇。弟全,以兄故,受季阳翼万户札付,权军百户事,屡出远征,立功杀敌,后归。

武元所领军都镇抚,或即季阳万户府镇抚,他与万户高元长一样,在安南战死。其弟武全,因兄战死故,受季阳万户府札付,充任权百户。

自元贞元年(1295)移镇袁州后,季阳万户府即一直镇守其地。《(正德)袁州府志》提到:“本府城隍庙,旧在府治西北三十步,洪武初,知府朱守仁迁于宜阳门内,相传为元万户季阳奕故址。”①《(正德)袁州府志》卷五《祠庙》,《天一阁藏明代方志选刊》本。此外,在述及萍乡县(元为州)沿革时,《(正德)袁州府志》还提到:“至正壬辰(1352),欧祥由湖南来寇,袁州守臣别速坚遣万户李阳奕、刘原住等御战不胜,州陷。”其中所谓“李阳奕”,笔者颇疑为“季阳奕”之讹。也即原文“万户李阳奕”似作“季阳奕万户”,如是,则刘原住或为季阳万户。另据周霆震《宜春将军取印歌》序:

寇逼袁州,万户某弃印走赣,义士彭志凯力战完城,印失复得。七月,万户自赣还,忌其功,取印忤意,寻杀之,袁竟不守。②周霆震《石初集》卷二,《文渊阁四库全书》本。

按,彭志凯《(正德)袁州府志》作彭继凯,其中提到:“奉檄江西丞相伯颜令署本路同知事,因遣人诣赣,迎旧守宝童归。宝童嫉其功,令刺客伺其酒酣杀之。”③《(正德)袁州府志》卷八《人物》。此宝童是否为季阳万户抑或达鲁花赤,待考。

六、镇守瑞州万户府

镇守瑞州万户府为南宋灭亡后新组建的万户府。据《(正德)瑞州府志》:

万户:刘枢(宣武将军,至元二年任)、张岳、刘忠山(至正十二年任)、刘衡山。

千户:张惟远、李清甫(至正十二年任)、李吉(至正二十年任)。④《(正德)瑞州府志》卷五,《天一阁藏明代方志选刊续编》本。其中千户张惟远原误作张怀远。

按,刘枢生平不详,因至元二年瑞州尚为南宋疆土,上述引文提到的至元二年应指顺帝后至元二年(1336)。不过,刘枢是否为瑞州万户却是有疑问的。据元人姚燧记载,真定新军万户张兴祖次兄史闾,元初任“怀远大将军,戍瑞州等处万户”。⑤《姚燧集》卷二三《真定新军万户张公神道碑》,第352页。上述《(正德)瑞州府志》提到的张岳或其后人,另据《元典章》:

至大二年(1309)正月,江西行省准中书省咨:来咨:“瑞州万户府刘昭信关:‘叔父刘宣武五月二十日倾逝。当职自幼抚养为子,长立承继前职。’量给限日,依例奔丧外,本省照得本府擅自许令副万户刘昭信奔叔父丧,省委官已将当该首领官、吏治罪。今后似此奔伯、叔、兄丧事,若依所指单州刘知州迎葬兄丧,拟免论罪,却缘不曾承准都省照会。若不责罚,有违通例。咨请定夺。”准此。送礼部照拟得:“刘昭信继其叔父刘宣武之后,议(义?)同亲子,闻丧奔赴,礼所当然。今行省不详此义,辄以不应之罪笞其官吏,甚所不宜。今后凡承后为子者,依例给假相应。”都省咨请依上施行。⑥《元典章》附录一《文书补遗·刘万户奔继父丧》,第2283-2284页。

引文提到“瑞州万户府刘昭信”与“副万户刘昭信”,无疑表明此人身份为瑞州万户府副万户。其中“昭信”即昭信校尉,武散阶,正六品。其“叔父刘宣武”的“宣武”即宣武将军,从四品。至于叔侄二人的本名,已无从考察。《(正德)瑞州府志》提到的刘枢及刘忠山、刘衡山或应为其后人。综合以上判断,瑞州万户府应分别由张姓与刘姓承袭万户与副万户。

据《(正德)瑞州府志》,瑞州万户府仅有三千户所,即龙兴上千户所、龙兴下千户所与手额号千户所。①《(正德)瑞州府志》卷五《秩官志》。由此判断,瑞州万户府应属下万户府序列,而从其千户所番号来看,瑞州万户府无疑应由新附军人组成。有的学者认为瑞州万户府“军人来自真定等地”②《中国军事通史》第十四卷《元代军事史》,第294页。,显然是不正确的。其中两个龙兴千户所,显然由来自江西龙兴路的新附军人组成。手额号千户所则由前南宋手额号军人组成。所谓“手额号军”,《元史》或称“手号军”,或作“涅手军”。元灭南宋后,开始在江南地区大规模征军。至元十九年(1282)六月曾规定:“亡宋军有手号及无手号者,并听为民。”但第二年六月,即“用伯颜等言,所括宋手号军八万三千六百人,立牌甲,设官以统之,仍给衣粮”。③《元史》卷一二《世祖纪九》,第244、255页。其中第二处记载,亦见同书卷九八《兵志》。二十八年七月,“遣官招集宋时涅手军可充兵者八万三千六百人,以蒙古、汉人、宋人参为万户、千户、百户领之”。④《元史》卷一六《世祖纪十三》,第349页。瑞州万户府所属手额号千户所,应即其一。此后这一工作断断续续地仍在进行。直到成宗大德三年(1299)九月,始“罢括宋手号军”。⑤《元史》卷二〇《成宗纪》,第428页。瑞州万户府千户可考者有范震,他因在至元三十一年(1294)失捕盗贼而获死罪,后遇大赦,“罢职不叙”。⑥《至正条格》断例卷一三《军民官失捕耗贼》,韩国人文出版社,2007年版,第310页。

元末徐寿辉红巾军起,战火很快烧到江西地区,瑞州万户府频繁参与了同红巾军的战事。如至正十二年(1352)三月。“徐寿辉伪将陶九陷瑞州,总管禹苏福、万户张岳败之。”⑦《元史》卷四二《顺帝纪五》,第896页。十三年(1353),福建左丞火你赤率军“督瑞州万户张岳、刘忠山,千户张惟远、李清甫克复本路”。⑧《(正德)瑞州府志》卷七《秩官志》。

七、镇守临江万户府

镇守临江万户府为南宋灭亡后新组建的万户府。万户由杨氏世袭,姓名可考者有杨仲明、杨瓛、杨士安等。其中,杨仲明、杨瓛并见《(同治)清江县志》:

杨仲明:襄城人,以军功世职临江万户。延祐二年(1315),赣州土贼蔡五九聚众作乱,敕遣兵捕之,仲明领众赴讨,所向克捷。至正十二年(1352),蕲黄贼邹普胜攻龙兴,围城五十四日。临江万户杨瓛者,仲明之后也,率义兵往援,省臣命驻抚州门,与城中接应。翼日,瓛以小舟自城南顺流而下,城中义兵亦自新城门小渠中出龙沙,泝流而上,合战无虚日,屡获其巨舰辎重。贼不能支,夕遁去。⑨《(同治)清江县志》卷五《职官志》,成文出版社《中国方志丛书》本。

《(万历)江西省大志》也提到至正十二年临江杨万户(杨瓛)参与龙兴解围的战事。

十二年春,蕲黄有称邹元帅者,由湖广九江率众水路来攻隆兴,围城五十四日。时平章道童、左丞章伯颜、郎中普颜不花、廉访佥事锁鲁滩并力固守,官军虽寡弱,幸民之敢勇者赴义死战,老弱亦登城运石行馌。适临江杨万户率义兵来援,省臣命驻抚州门,与城中接势。翌日,杨以小舟自城南顺流而下,城中义兵亦自新城门小渠中出龙沙,遡流而上,合战无虚日,屡获其巨舰辎重。贼不能支,夕尽遁去。⑩《(万历)江西省大志》卷五《历代兵事》,成文出版社《中国方志丛书》本。此外,宋濂《吊忠文》有云:“邓椿为临江府吏。临江陷,椿集庐陵义军千百,济以舟,偕万夫长杨瓛等与贼大战城下三日,兵溃,投江死。”《宋濂全集》“銮坡后集”卷三,杭州:浙江古籍出版社,1999年版,第611页。

杨士安则见《(嘉靖)江西通志》:

陈氏,筠阳人。年十七,归临江万户杨士安之弟士宁。士宁为保定千户,戍封州以卒。母赵氏瞽,不能视。陈氏时年二十一,誓不他适,养其姑八十余,以天年终,丧葬无违。礼部使者以闻,诏旌表其门,复其家。虞集为作贞节堂记。①《(嘉靖)江西通志》卷二三《列女》。

按,从时间顺序来看,杨士安任临江万户职似介于杨仲明与杨瓛之间。

临江万户府下辖千户数目不详,元人吴澄撰有墓表,专记临江万户府上千户所达鲁花赤乃蛮氏也先不花事迹。据墓表,也先不花出身山东河北蒙古军,早年参加襄樊战役,随伯颜丞相大军渡江,后改隶阿里海牙集团,从破潭州。“至元十三年(1276),授忠显校尉、管军总把,掌潭州新附军。”又从下静江,随万户史权经略广西各地。“十四年,宣授武略将军、管军千户,佩金符,掌新附军如故。十九年,镇守吉郡……二十五年,宣授武义将军、上千户所达鲁花赤,属临江万户府。二十七年,摘拨镇守南安。”后因病未能成行,大德五年(1301)卒。 “长孙伯颜,泰定元年(1324)受宣命,袭祖职。”②《吴文正公集》卷三四《故武义将军临江万户府上千户所达鲁花赤也先不花墓表》,《元人文集珍本丛刊》第3册,第568页。从也先不花屡掌新附军的记载来看,临江万户府应主要由新附军人组成。

八、镇守江州万户府

镇守江州万户府为南宋灭亡后新组建的万户府。首任达鲁花赤为探马赤军将肖乃台孙脱落合察儿。至元十二年(1275),脱落合察儿袭父兀鲁台千户职。

从参政阿剌罕攻独松关有功,升宣武将军。寻命管领侍卫军。枢密院录其渡江以来累次战功,十八年,升怀远大将军。二十年,江西行省命讨武宁叛贼董琦,平之,改授虎符、江州万户府达鲁花赤。二十四年,移镇潮州,值贼张文惠、罗半天等啸聚江西,行枢密院檄讨之,领兵破贼寨,斩贼首罗大老、李尊长等,获其伪银印三。卒于军。③《元史》卷一二〇《肖乃台传》,第2967页。

据此,江州万户府在至元二十四年(1287)已移戍潮州路。不过,据《三阳志》记载,元末镇守潮州路的镇戍军并非江州万户府,这在后面还要提到。此外,据《(嘉靖)九江府志》:“黄德隆,山东人。元为江州万户,管军,尚节概。元末城陷,与总管李黼同死于兵。”④《(嘉靖)九江府志》卷一三《人物志》,《天一阁藏明代方志选刊》本。如黄德隆所统军队番号确为江州万户府的话,则这支部队以后似又迁回江州,也即潮州路仅为至元二十四年江州万户府的更戍地。

九、镇守建昌万户府

镇守建昌万户府为南宋灭亡后新组建的万户府。首任达鲁花赤纽邻,蒙古朵鲁伯 氏。父叶谛弥实,以光州招讨使从征江西,历宣慰使、行省参政等,终官佥书江西行枢密院事。纽邻“袭公旧部,明威将军、万户达鲁花赤,镇建昌”⑤许有壬:《至正集》卷五一《故佥书江西等处行枢密院事赠枢密副使护军云中郡成毅公神道碑铭》,《元人文集珍本丛刊》第7册,第245页。。本文前面提到,至元十八年(1281),出身真定藁城王善家族的广东等处副招讨王思义于循州战死后,族子王德“权招讨军,以万户镇建昌,后为罗罗斯元帅”⑥《道园类稿》卷四四《太原郡伯王公墓碑》,第319页。。而据元人程钜夫为其父王思敬撰墓志铭,王德父王思敬为王吉子,与王思义同父。程鉅夫还提到,“至大四年(1311),余(程鉅夫——引者注)被召,会万户君(王德)迁云南宣慰元帅”⑦《程鉅夫集》卷一八《藁城王氏墓志铭》,第220页。。按,罗罗斯宣慰司隶属云南行省,程钜夫提到的“云南宣慰元帅”与虞集所云“罗罗斯元帅”应为一回事。据此,王德任建昌万户应长达三十年。

南丰位于建昌路中部,后于至元十九年(1282)从建昌路划出,单独升州,建昌路由此被南丰隔开,分为南北不接界的两部分。元人刘壎《南丰郡志序目》提到:

丰昔为县而隶建昌,今为州而邻建昌。建昌立万户府,丰则分立镇守千户所,其犹隶之云尔。至元二十九年,新创寨军万户府于南丰,连营相望,气势重大。元贞初元,移其府以镇吉之龙泉,由是仍初制,止设千户所以守。①《水云村泯稿》卷五,清道光爱余堂刊本。

据此,南丰升州后,建昌万户府除至元二十九年至元贞元年这三年时间(1292-1295)外,仍统辖镇守南丰的千户所。至于“寨军万户府”,又作“寨兵万户府”,后面还要提到。另据《(正德)建昌府志》:

南丰县寨二

镇安寨:在县东七都,宋景定间,知军事饶应孙建,以镇盗贼之冲,额设寨兵五十人,以廵检系衘领之。元初改镇安翼,隶建昌路万户府。元末兵毁。

猛虎寨,在东户耆二十四都,去县五十里。宋绍兴间,自新城迁置,以振东乡之盗,额设寨兵一百二十人,官以廵检带衘领之。元初废寨,改猛虎翼,隶建昌万户府。元末寨毁,故址存焉。②《(正德)建昌府志》卷八《武备》,《天一阁藏明代方志选刊》本。

据此,南丰州所辖镇安翼与猛虎翼(或为千户所番号),均由南宋原地方寨兵组成,这也是元朝于此创设寨兵万户府的原因。

十、镇守赣州万户府与南安寨兵万户府

赣州为江西行省大路,南与广东接界,地域辽阔。据《(乾隆)博野县志》,元名将史弼,“子立义,镇守赣州万户”。③《(乾隆)博野县志》卷六《仁迹》,《中国地方志集成》本。则此地应有镇戍军万户府。此外,赣州路尚有南安寨兵万户府屯驻其地。据《元史·兵志·屯田》:

赣州路南安寨兵万户府屯田:成宗大德二年(1298)正月,以赣州路所辖信丰、会昌、龙南、安远等处,贼人出没,发寨兵及宋旧役弓手,与抄数漏籍人户,立屯耕守,以镇遏之,为户三千二百六十五,为田五百二十四顷六十八亩。④《元史》卷一〇〇《兵志三·屯田》,第2570页。

元人柳贯、吴澄均提到有一个南安万户府:

赣有废县龙南,居獠中,而以其地隶信丰,南安万户府盖侨处其县。官命分卒为六屯,使耕龙南旷土,自食其力,以僃捍御。久之,招纳亡命,橐钥奸私,民甚患之,而未有以愬也。⑤《柳贯诗文集》卷一一《故平阳州判官陈君墓志铭》,第228页。

宁都之民多隶南安万户府军籍,军民杂处,倚势负险,官府有令辄拒。⑥《吴文正公集》卷四〇《元承事郎同知宁都州事计府君墓志铭》,《元人文集珍本丛刊》第3册,第644页。

南安万户府显然就是南安寨兵万户府,元朝将领管军副万户周全大德九年(1305)去世后,“赠怀远大将军、南安寨兵万户府万户、轻车都尉,追封汝南郡侯”。⑦《元史》卷一六五《周全传》,第3875页。亦可印证南安寨兵万户府的存在。南安寨兵万户府的地名番号“南安”,或与南安路有关。南安路位于赣州路西,南与广东接界。结合前面提到的刘壎《南丰郡志序目》,寨兵万户府似于至元二十九年(1292)始设于南丰州,元贞元年(1295)迁至吉安路龙泉县驻守,龙泉位于吉安路南端,东、南分别与赣州路、南安路接界。

此外,据《(道光)信丰县志续编》所载明初李子昭《请建守御千户所疏》:

本县(信丰——引者注)所属地方,僻在江西穷源之地,民本蠢朴,盖因地接广东峒獠,素习狠凶。前元丙子年间,广寇陈三枪等作乱,延蔓汀州、赣州,民不宁居,前元江西行省熊平章等领军来县并龙南、安远等县收捕。暂宁回兵之后,残党再发。前甲午年,复命南康寨兵万户抄儿赤等领军前来本县,间设屯田万户府衙门,调兵在于本县所属并龙南、安远等县。除见在人户民田听其自耕,将应有逃亡荒闲田土军人立屯布种。自后残贼闻风惊畏,不敢犯境,民获安妥。至庚戌年间,无事清宁,住罢屯田,将万户抄儿赤等调回南安府,把截庾岭、梅关。赣州万户府调军来县守镇。后于丙辰年间盗贼生发,世事扰攘,广寇作乱,又复来境杀害良民。甲子年间,幸蒙皇上命常国公统率雄师,克复赣州府城池,本县官庶诣军前纳款。①《(道光)信丰县志续编》卷一二,成文出版社《中国方志丛书》本。

按,此疏内容多有错乱。“广寇陈三枪”为宋理宗时人,起事时间为绍定、端平年间(1228-1234)②参见向祥海:《南宋陈三枪起义初探》,《赣南师范学院学报》,1988年第3期。,“前元江西行省熊平章”似指元末红巾军陈友谅部下熊天瑞,二者时空相隔一百多年。不过,疏文也透露出南安(南康为南安路属县)寨兵万户抄儿赤兵与赣州万户府兵先后镇守赣州路南部信丰、龙南、安远等县的情况。另,《至正条格》载至元三十一年(1294)中书省的一份上奏提到“南安路上犹县镇守的抄儿赤小名的管军万户”,③《至正条格》条格卷二九《捕草贼不差民官》,第105页。如与上面提到的寨兵万户抄儿赤为同一人的话,则“前甲午年”,或即至元三十一年(1294),是年抄儿赤率军南下移驻赣州信丰等处,“至庚戌年间”,即至大三年(1310),抄儿赤军调回南安路(疏文作“南安府”),由赣州万户府军前来接防。

十一、广东地区的驻军

赣州路、南安路以南,为隶属江西行省的岭南地区(主要为今天的广东省大部),这里是元朝镇戍军驻扎较薄弱的地区。元朝对广东地区的防务部署,主要采取自江西地区轮调镇戍军南下分镇的制度。镇戍军分镇广东,主要采取两年一更戍的办法。这一规定始于至元二十六年(1289)。据《元史·世祖纪》,当年五月,“诏季阳、益都、淄莱三万户军久戍广东,疫死者众,其令二年一更”。④《元史》卷一五《世祖纪十二》,第322页。按,如本文所述,益都淄莱实为一万户,笔者很怀疑“三万户”的“三”或为“二”之讹。像镇守吉安路的归德万户邸浃,“统领江西各万户,集兵七千,戍广东凡二载”。⑤《元史》卷一五一《邸顺传》,第3571页。此后虽多次出现一年一更戍的记载,但大多又恢复旧制。如:“(元贞二年,1296)九月,诏以两广海外四州城池戍兵,岁一更代,往来劳苦。给俸钱,选良医,往治其疾病者。命三二年一更代之。”⑥《元史》卷九九《兵志二·镇戍》,第2545页。大德二年(1298)九月,“命广海、左右江戍军依旧制以二年或三年更代”。⑦《元史》卷一九《成宗纪二》,第420页。至顺元年(1330)七月,“江西建昌万户府军戍广海者,一岁更役,来往劳苦,诏仍至元旧制,二岁一更”⑧《元史》卷三四《文宗纪三》,第760页。,等等。在广东地区采取更戍而非固定镇戍的办法,有的记载认为是“盖防其久则与寇驯熟也”,⑨《永乐大典》卷五三四三“潮·潮州府一”引《三阳图志》。参见陈香白辑校:《潮州三阳志辑稿·潮州三阳图志辑稿》,广州:中山大学出版社,1989年版,第112页。但更主要的原因,恐怕是当地的自然环境与炎热气候不宜汉军久驻。本文前面提到的益都淄莱万户李恒子李世安,武宗至大初入朝任平章政事、商议枢密院使、提调诸卫屯田,“公素闵汉军戍广东瘴乡,十死七八,至是建议择善地,分六戍镇守。有役然后调遣,无事则安居。戍兵免罹瘴毒,得全其生”。⑩《吴文正公集》卷四二《元故荣禄大夫江西等处行中书省平章政事李公墓志铭》,《元人文集珍本丛刊》第4册。按,广东地区在元代分广州、韶州、惠州、南雄、潮州、德庆、肇庆等七路,另有英德、梅州等八州。⑪《元史》卷六二《地理志五》。李世安提到的“分六戍镇守”,目前可考者至少有广州、德庆、潮州、惠州等。

广州路为元广东地区的首府,是元广东道宣慰司都元帅府的驻地,主要由抽调各翼镇戍军人组成的“镇守广州路万户府”负责驻防,万户府下有“宣慰司随司千户所”及“各翼千户所”。①《元大德南海志残本》卷一〇《兵防》,广州:广东人民出版社,1991年版,第78页。《元典章》有“镇守广州路万户府达鲁花赤答失蛮”违法多占军人的记载,可资印证。②《元典章》卷三四《兵部一·军役·占使·禁治占使军人》,第1207页。另据《元史·兵志》:

(至元十七年)七月,敕更代广州镇戍士卒。初以丞相伯颜等麾下合必赤军二千五百人,从元帅张弘范征广王,因留戍焉。岁久皆贫困,多死亡者。至是,命更代之。③《元史》卷九九《兵志二·镇戍》,第2541页。

据《大德南海志》,“(至元十五年)十月,行省参政李恒、江东宣慰使张弘范,开蒙古汉军都元帅府,督师南征”。④《元大德南海志残本》,第136页。李治安先生已指出,至元十五年张弘范所率南下征宋的蒙古、汉军二万,即应包括伯颜账下的合必赤军二千五百人。在镇戍广州一年多后,这些留驻广州的合必赤军人多有死亡者,因得奏请代归。既言“更代”,当有别翼军人前来广州接替合必赤军的空缺。李恒所属益都淄莱万户府,作为江西行省最重要的镇戍军万户府,应亦有军人分戍当地。

益都淄莱万户府在广东临时分镇地可考者还有德庆路。本文前面多次提到的《德庆路镇遏万户王侯政绩碑》,碑后题名即有“武德将军、益都淄莱万户府管军上千户所达鲁花赤伯颜帖木儿”、“忠显校尉、益都淄莱万户府管军中副千户、权德庆镇遏万户府事于泰”。⑤《广东通志》卷二一五《金石略十七·德庆路镇遏万户王侯政绩碑》。此外,据碑文记载,碑主王良“继勋华之业,备文武之才,屡更镇戍,克茂厥功,为时名将。至正十年(1350)春,以江西行省之命移镇德庆……侯今摄治分阃,然瓜期已及,代还豫章有日矣”,明确指出王良屡更镇戍及在德庆更戍期满,即将返回龙兴的事实。另据虞集记载:“龙泉万户刘某戍德庆,役兵取鸦鹘,于悬崖堕死,私意怒其卒胡某醉,使人缚手足沉深水中。事觉,刘逃归,连岁召不至,公(僧家讷——引者注)以言诸江西省宪,得以赴狱。”⑥《道园类稿》卷二六《广东道宣慰使都元帅僧家讷生祠记》,第5页。龙泉为江西吉安路属县,前文提到,寨兵万户府曾于元贞初移驻此地。万户刘某因私役军人致死,逃回江西不返,兼管“江省岁以兵来戍者”的广东道宣慰使、都元帅僧家讷不得不通知江西廉访司,才将其抓捕归案。

镇守潮州路万户府与镇守江西抚州的处州万户府关系密切。据《三阳志》载梁佑《仰韩阁记》,至正甲申(四年,1344)当地修建桥梁时,“镇守万户邢惟明,伟是役之浩也,亦施镪以助不给”。迷失弥迩《圆通阁记》也提及此事。⑦俱见《永乐大典》卷五三四五“潮·潮州府三”引《三阳志》。参见《潮州三阳志辑稿·潮州三阳图志辑稿》,第95-97页。按,此“万户邢惟明”与本文前面提到的处州万户府副万户邢惟明实为一人,当其率军分镇潮州路时,则为潮州路分镇万户。《三阳图志》提到潮州路当地驻军情况时,有如下记载:“镇守一路,设万户府及镇抚、千户、百户以统兵。有事则战,无事则守。二年一迁调,盖防其久则与寇驯熟也……万户府、千户、镇抚、百户衙,皆在子城之西,军营列布焉。”⑧《永乐大典》卷五三四三“潮·潮州府一”引《三阳图志》。参见《潮州三阳志辑稿·潮州三阳图志辑稿》,第111-112页。其中的“二年一迁调”,点明处州万户府在潮州路的换防制度也是二年一更替,这与前面提到的至元二十六年世祖诏令的规定是一致的。也正因此缘故,《元史》所载,江州万户府达鲁花赤脱落合察儿,“至元二十四年,移镇潮州”,⑨《元史》卷一二〇《肖乃台传》,第2967页。应为临时性镇戍。

镇守惠州万户府,主要见《元典章》。其中提到大德七年(1303)有“镇守惠州万户府达鲁花赤寿童”,因“违禁时月打围,淹死军人张二”,被解职。⑩《元典章》卷五四《刑部十六·杂犯一·私役·万户寿童渰死军》。本文前面提到,季阳万户府万户灭里干、归德万户府万户邸荣仁均曾移戍惠州。此处的惠州万户府达鲁花赤寿童,与季阳万户府抑或归德万户府是否有关系,目前尚不清楚。

至于由广东当地人组建的镇戍军万户府,目前所见记载极少。据《元史·成宗纪》,大德四年(1300)九月,“广东英德州达鲁花赤脱欢察而招降群盗二千余户,升英德州为路,立三县,以脱欢察而为达鲁花赤兼万户以镇之”。同书《地理志》也有类似记载:“本州素为寇盗渊薮。大德四年,达鲁花赤脱欢察儿此岁招降群盗至二千余户,遂升英德为路,命脱欢察儿为达鲁花赤兼万户以镇之。”①《元史》卷二〇《成宗纪三》,第432页。同书卷六二《地理志五》英德州条,第1516页。英德由州升路,应与招安群盗导致编户有所增加有关,以管民官达鲁花赤兼管军官万户,则是安置降众的一种权宜之计。至大元年(1308),英德复降为州,万户府建制是否依然存在,恐已成问题。

前贤研究业已指出,元代江南三行省的治所均位于行省北部而非行省的心脏地带,三行省具有辖区狭长、重心在北、以北制南的特点,这种特点应当说与元朝江南地区的统治政策密不可分。广袤富庶、人口众多的江南地区,不仅是元朝的统辖地域,更是其经济掠夺与军事镇遏的重点对象。因此,除一般性的行政职能外,江南三行省还是元朝的主要财赋征集地与大军区。具体到江西行省的镇戍军万户府,其实也是呈重心在北、以北制南的布防态势,兵力雄厚的万户府,尤其以汉军为主的上万户府,多驻扎行省北端,背靠长江一线驻扎。这种布防态势,与江浙、湖广行省大致相似。如果从整个江南地区来看,元朝镇戍军的驻防,其实是以长江沿线为重心,其中从长江入海口直至今重庆三峡的南北沿岸,密密麻麻地驻扎了至少三四十翼万户,这些万户府多以汉军为主,是元朝监控江南地区的主要军事力量。一旦江南腹地有警,各行省即会迅速从各翼万户府抽调兵力,南下弹压。江南腹地的镇戍军,新附军的成分开始明显增多,具体到江西行省,除有汉军、新附军相参的万户府(如抚州万户府)外,甚至还出现了一些以新附军为主的万户府(如瑞州万户府)。新附军由前南宋军人整编而成,元朝对其采取既利用又防范的政策,新附军虽人数不少,但多被化整为零,以千户所为单位配隶于万户府下,即使一些较纯粹的新附军万户府,也多属兵力有限的下万户府,为元朝控制江南的辅助军事力量。至于行省南端的广东地区,因地理环境、气候等因素,不适宜以汉军为主的镇戍军久驻,多采取从北面抽调军人南下更戍的方式,在元代江南镇戍体系中处于较次要的地位。元朝镇戍体系这种“重北轻南、守内虚外”的格局,应当说与元朝统治的特殊性质有很大关系。

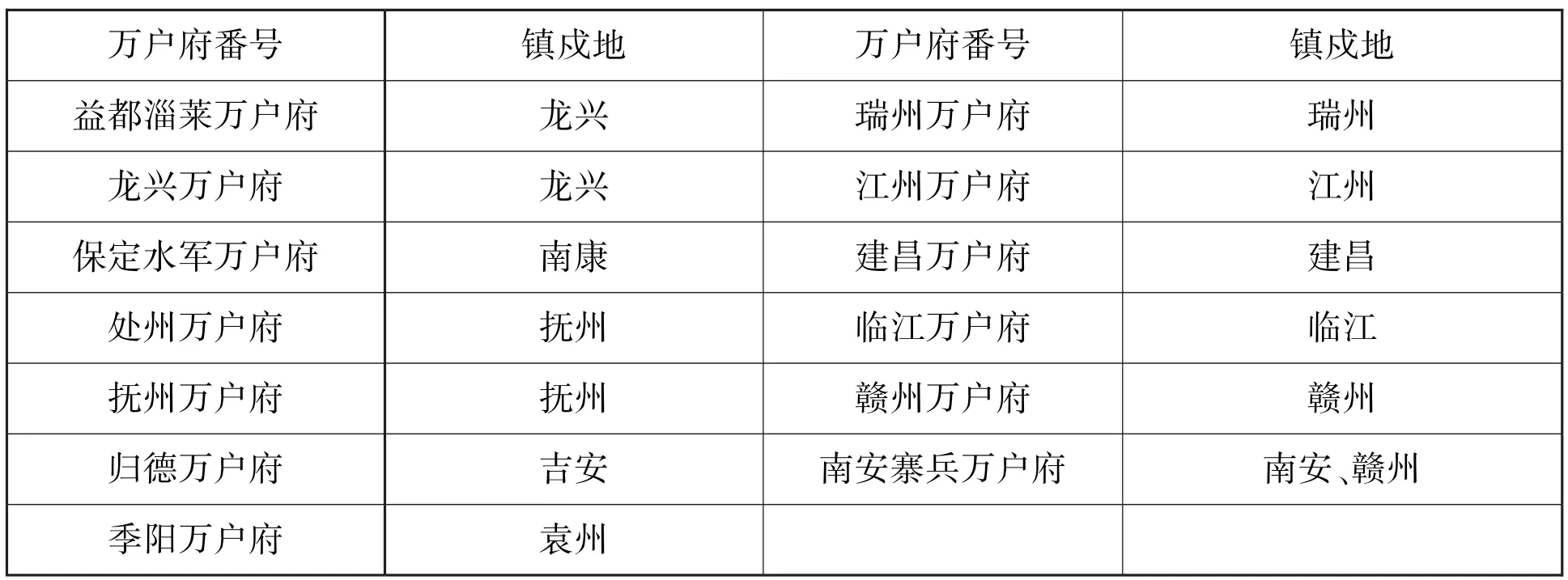

附:元江西行省镇戍军万户府简表