曾国藩古文四象说之文章风格分类探讨

2016-05-15蔡美惠

蔡美惠

(作者单位: 台北商业大学通识教育中心)

曾国藩古文四象说之文章风格分类探讨

蔡美惠

曾国藩的文章学丰厚详实,堪称集近代文章学之大成,其中最为特殊者,应为其“古文四象”之说。曾氏此说,与其“古文八美”之说,皆为其古文风格论,二者确定的时间相距亦不远,但二者对于阴阳风格的分类与归属,则有所抵触;且《古文四象》原著不存,亦增加争议性。本文试循曾氏分类的依据,亦即邵雍四象之说,援取《周易》“四象八卦”之推演,以架构古文“四象八类”的风格分类体系;并由此一体系,敷叙此说内涵。进而比较“古文四象”与“古文八美”之异同,分析二者相左之处与产生缘由,以见二者相参互补的功效,并阐述古文四象说文章风格分类的价值。

曾国藩;近代文章学;文章风格论;文境说;阴阳刚柔说

一、 前 言

有关文章风格之论,溯其渊源,以陆机《文赋》为最早,提出:“故夫夸目者尚奢,惬心者贵当;言穷者无隘,论远者唯旷”,区分文章风格为四体。之后,刘勰《文心雕龙·体性》区分文章风格为“典雅、远奥、精约、显附、繁缛、壮丽、新奇、轻靡”*(梁) 刘勰: 《文心雕龙·体性》,台北: 商务印书馆,1986年。八体。至于姚鼐引用《周易》阴阳刚柔之概念*阴阳刚柔之义,最早见于《周易》。《易·贲卦·彖传》:“贲亨。柔来而文刚,故亨。分刚上而文柔,故小利有攸往,天文也;文明以止,人文也。”((宋) 朱熹: 《周易本义》,台北: 台湾商务印书馆,1986年,第42页。)《说卦传》提出“立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义,兼三才而两之故。”((宋) 朱熹: 《周易本义》,第1页)此亦就自然文采而言。沈约《宋书·谢灵运传》有“民禀天地之灵,含五常之德,刚柔迭用,喜愠分情”之说,以刚柔区分人之性情,而“志动于中,则歌咏外发”,于是文章亦有刚柔之分。刘勰《文心雕龙·镕裁》所论“刚柔以立本,变通以趋时”,以刚柔论文章。姚氏援引《周易》阴阳刚柔之说,区分文体,对于古文风格分类之说,具有推演作用。,来讨论文章风格,以为天地之道,区分阴、阳二气。文章者,乃天地之精英,亦为阴阳、刚柔二气之展现,于是援阴阳刚柔以区分文章。且只有圣人之言,才能统此二气而弗偏,但自诸子以下,则未有不偏者。故文章风格可大分为阳刚、阴柔二种,除圣人之文外,自诸子以下,阳刚、阴柔二种,二端判分,画然不谋。*(清) 姚鼐: 《复鲁洁非书》,《惜抱轩诗文集》,上海: 上海古籍出版社,1992年,第93页。原文为:“鼐闻天地之道,阴阳刚柔而已。文者,天地之精英,而阴阳刚柔之发也。惟圣人之言,统二气之会而弗偏,然而《易》、《诗》、《书》、《论语》所载,亦间有可以刚柔分矣!值其时其人,告语之体,各有宜也。自诸子而降,其为文无弗有偏者。”

曾国藩(1811—1872)依邵雍四象之说,析分文章为四象八类,以文章风格选辑古文,编成《古文四象》。古文四象说为曾氏之文章风格论,在此说提出之前,尚有古文八美之说。古文八美之说,系承续姚鼐阴阳刚柔之说,加以推阐而来,于阴阳刚柔二分之下,各析为四,将古文区分为“雄、直、怪、丽、茹、远、洁、适”八种风格,并各提出十六字诀,说明此八种风格之特色与作法。曾氏古文八美之说,划分文章风格之方法,乃承阴阳二分法,此八种风格非阳即阴,并无同一风格兼含阴阳的情况。古文八美之论,对于古文风格之分类与作法,有推进的效用。

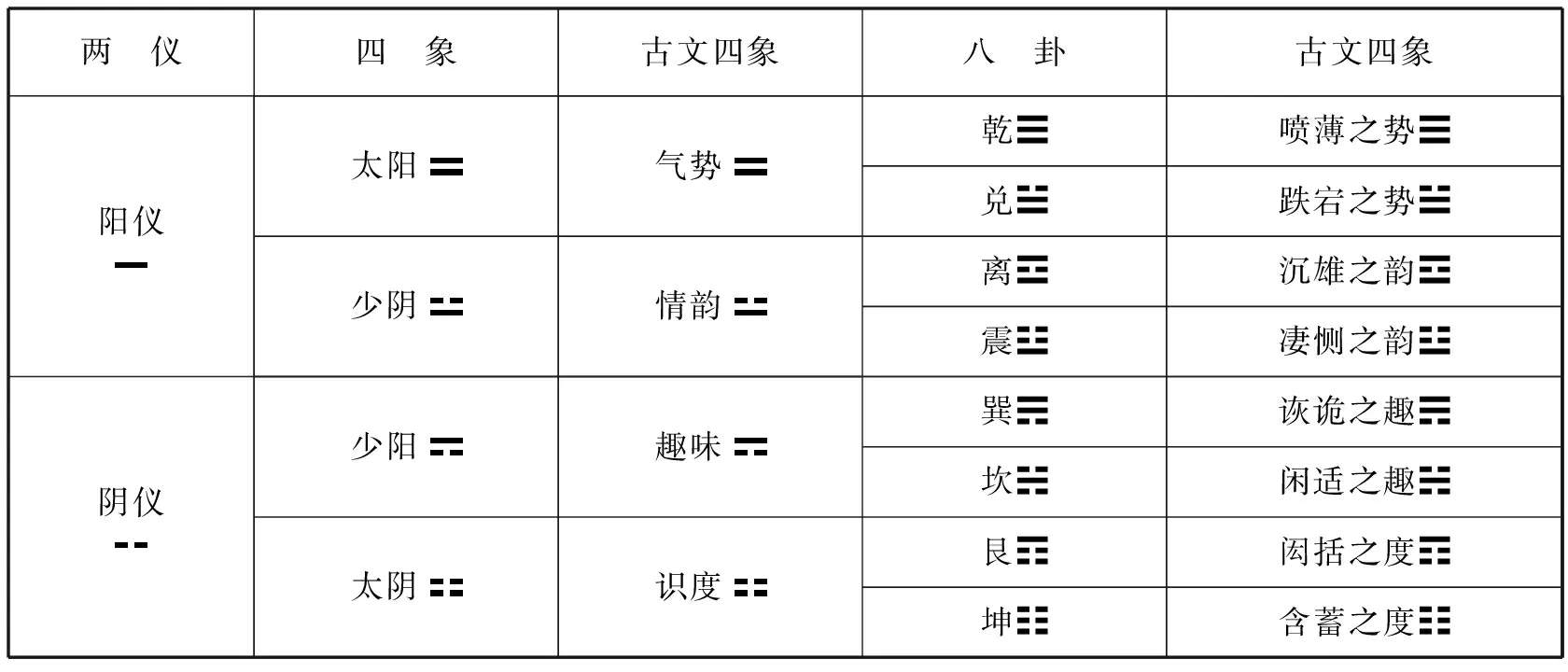

古文四象说系推演邵雍四象之说,析阴、阳为太阳、太阴、少阴、少阳四象,而以气势、识度、情韵、趣味四者配之,选辑古文,编成《古文四象》。且于四象之下,再依阴阳推演为八类,其中除“喷薄之势”为阳、“含蓄之度”为阴外,其他如“跌宕之势”、“闳括之度”、“沉雄之韵”、“凄恻之韵”、“诙诡之趣”、“闲适之趣”六者,每一风格实则阴、阳交错。此一风格分类方法甚为特殊,其不同于姚鼐阴阳刚柔二分之说,亦不同于曾氏之前所提出之“古文八美”阴、阳二分之法,可谓曾氏独创的风格分类法。

曾氏“古文八美”之说,首次见于咸丰十年(1860),第二次修订于同治二年(1863),第三次修订于同治四年(1865),而确定其分类。*(清) 曾国藩: 《曾国藩全集·日记》,长沙: 岳麓书社,1995年。曾氏“古文八美”之说,曾经三次修订,可见其对此说之重视。首次见于咸丰十年,以为“古文有八字诀,曰: 雄、直、怪、丽、淡、远、茹、雅”。然又顾及“音响、节奏,须一‘和’字为主,因将‘淡’字改为‘和’字”,而成“雄、直、怪、丽、和、远、茹、雅”八字。见《曾国藩全集·日记》,第487页。第二次修订,同治二年提出,“温《易经·系辞》,因思文章阳刚之美,莫要于‘涌、直、怪、丽’四字;阴柔之美,莫要于‘忧、茹、远、洁’四字”,因成“涌、直、怪、丽、忧、茹、远、洁”八字。详见《曾国藩全集·日记》,第936页。第三次修订,同治四年正式推演为“阳刚之美曰雄、直、怪、丽,阴柔之美曰茹、远、洁、适”,因成“雄、直、怪、丽、茹、远、洁、适”八字,并各作十六字赞之。见《曾国藩全集·日记》,第1105页。“古文四象”之说,来自《古文四象》一书之分类,此书编辑大抵由同治四年(1865)六月着手,同治五年(1866)成书。*(清) 曾国藩: 《古文四象》,北京: 中国书店,2010年。其《序》以为:“《古文四象》最迟至同治五年(1866)已经成书。”二说确定的时间相差不远,但二者却出现抵触现象。本文首先探索《古文四象》一书之形成始末。其次,就曾氏此论之依据,从邵雍四象之说着手加以推演,以推论古文四象说风格分类体系。再次,依据此一推演,析论古文四象风格分类的内涵。进而比较古文四象与古文八美的异同,揭示二者相左之处,以呈现此说的特色,并阐述古文四象说文章风格分类之优劣。

二、 《古文四象》一书之形成

《古文四象》的编辑,其分类方法,受邵雍四象之说所启发而来。曾氏于同治四年(1865)六月初一家书中,提及“前所示有气则有势,有识则有度,有情则有韵,有趣则有味,古文绝好文字,大约于此四者之中必有一长。”*(清) 曾国藩: 《谕纪泽纪鸿》,《曾国藩全集·家书》,长沙: 岳麓书社,1995年,第1198页。并于同月十九日家书言:“气势、识度、情韵、趣味四者,偶思邵子四象之说可以分配。”*同上,第1201页。《古文四象》的分类方法,不同于曾氏《经史百家杂钞》,此种以风格之分类选辑古文之方式,打破自昭明《文选》以来,以文章体裁选文的编辑方法,对于古文选辑与古文风格理论,皆有所阐发。

曾氏于同治五年(1866)九月初七《日记》提及:“温《古文四象》本,旋选付钞手。”*(清) 曾国藩: 《曾国藩全集·日记》,同上,第1300页。同年十一月初二《致沅弟》提及:“《古文四象》目录抄付查收。所谓四象者: 识度即太阴之属,气势即太阳之属,情韵、少阴之属,趣味、少阳之属,其中所选之文,颇失之过于高古,弟若依此四门而另选稍低者、平日所嗜者钞读之,必有进益,但趣味一门,除我所钞者外,难再多选耳。”*(清) 曾国藩: 《致沅弟》,《曾国藩全集·家书》,第1296页。可见《古文四象》一书,约于同治五年(1866)成书。

《古文四象》一书,曾氏原抄本不传,今世所见者乃依据曾氏弟子吴汝纶所钞曾氏原书目次而定者。吴汝纶于《记古文四象后》说:

曾文正所选《古文四象》,都五卷。往昔汝纶从文正所,写藏其目次,公手定本有圈识,有平议,皆未及钞录。其后,公全集出,虽《鸣原堂论文》皆在,此书独无有。当时撰年谱人亦不知有是书。意元书故在,终当续出。今曾忠襄(国荃)、惠敏(纪泽)二公皆久薨逝,汝纶数数从曾氏侯伯二邸求公是书,书藏湘乡里第,不可得。今依旧所藏目次,缮写成册。其平议圈识,俟他日手定本复出,庶获补完。*(清) 吴汝纶: 《记古文四象后》,引自常堉璋刊本《古文四象》卷首,台北: 中央研究院傅斯年图书馆藏,1929年刊本。

曾氏《古文四象》于同治五年(1866)成书后,至于同治十一年(1872)曾氏辞世,该书并未公诸于世。光绪三年(1877),曾氏全集仓卒编印,而缺漏此书,甚至编撰年谱之人,亦不知此书。吴汝纶虽亲见本书,记下目次,但曾氏之圈识、平议,却未及钞录。光绪二十四年(1897),吴氏于遍寻不得,询问曾氏子孙又不得之情况下,不得已依旧时所钞目录,照录写定,以付梓传世。光绪二十八年(1902)吴氏赴日考察学制之前,临行以缮写洁本授工雕版,命其门人常堉璋督刻,然光绪二十九年(1903)吴氏辞世,此刊仍未印行。常堉璋刊本,直至民国十八年(1929)才正式刊行*有关《古文四象》刊本,大抵有三。一、 赵衡排印本,北京北新书局光绪三十四年六月铅印出版,为《古文四象》最早问世之刊本,赵衡编,王在棠校刊。二、 张翔鸾评注本《评注古文四象》,上海有正书局1917年一月铅字印刷,四月发行,张翔鸾编纂。三、 常堉璋督刻本,光绪二十八年常堉璋奉其师吴汝纶之命督刻,至1929年始刊行,本刊因原稿受之作者,板式亦精美,为《古文四象》刊本之最善者。,所刊行者,乃依吴氏所钞曾氏原书目次而定,然部分篇章之节录起、迄不能确定;且曾氏原本“有圈识,有平议,皆未及钞录”。

三、 古文四象说风格分类之体系

曾氏古文四象说之产生,既为推演邵雍四象之说而来,故欲知其文章风格之分类,对于邵子四象之说,应有所探讨。

邵雍(1011—1077),字尧夫,又称安乐先生、百源先生,谥康节,治《易》、《诗》、《书》、《春秋》之学,毕生心术之精微,尽在《皇极经世》。邵雍之子伯温以为:“《皇极经世》之所以为书,穷日月星辰、飞走动植之数,以尽天地万物之理;述皇帝王霸之事,以明大中至正之道,阴阳之消长,古今之治乱,较然可见矣。”*(宋) 邵伯温: 《述皇极经世书论》,(宋) 邵雍撰、(明) 黄粤洲注释、(清) 刘斯组述: 《皇极经世緖言》,台北: 集文书局,1968年,第4页。有关邵子四象之说,则在于“太极生两仪,两仪形之判也。两仪生四象,四象生而天地之道备焉。一为太极,二为两仪;二生四,四为四象;四生八,八为八卦;八卦生六十四,六十四具而后天地之数备焉。天地万物莫不以一为本,原于一而衍之以为万,穷天下之数,复归于一”*同上。之论。朱熹《周易本义》载有“伏羲八卦次序图”,如下图所示:

朱熹对于邵子四象说之推演,有精辟说明:

系辞传曰:“《易》有太极,是生两仪,两仪生四象;四象生八卦。”邵子曰:“一分为二,二分为四,四分为八也。”《说卦传》曰:“《易》,逆数也。”邵子曰:“乾一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八。”自乾至坤皆得未生之卦,若逆推四时之比也,后六十四卦次序放此。*(宋) 朱熹: 《周易本义》,文渊阁四库全书本。

大抵而言,邵子天地四象之说,自伏羲四象八卦推演而来。伏羲四象八卦之推演,即于两仪之下再分阴阳而形成四象,亦即阳又分为阴与阳,称之为“太阳”、“少阴”,阴亦可分为阴与阳,称之为“少阳”、“太阴”。四象之下又可分阴阳衍化为八卦,亦即“太阳”演化成“乾”、“兑”,“少阴”演化为“离”、“震”,“少阳”演化为“巽”、“坎”,“太阴”演化为“艮”、“坤”。*徐纪芳: 《邵雍研究·易学》,台北: 中国文化大学中国文学研究所博士论文,1994年,第107页。简言之,万物之根源之中存有太极,太极即是易之根源,因此由太极之阴与太极之阳衍生成两仪,两仪演成四象,即太阳、少阴、少阳、太阴四者,四象生八卦,即乾()、兑()、离()、震()、巽()、坎()、艮()、坤()八者。故阳下分阴、阳,阴下亦分阴、阳,太阳乃阳中毗阳,少阴乃阳中毗阴,少阳乃阴中毗阳,太阴乃阴中毗阴。同理可推,四象下亦各分阴、阳,即太阳之下,再分为阴、阳,太阳之阳者为乾,太阳之阴者为兑,八卦依此类推,少阴之阳为离,少阴之阴为震,少阳之阳为巽,少阳之阴为坎,少阴之阳为艮,太阴之阴为坤。

邵子依据伏羲画八卦之次序再加以推演,提出四象八卦之说:

太极既分,两仪立矣。阳上交于阴,阴下交于阳,四象生矣;阳交于阴,阴交于阳,而生天之四象。刚交于柔,柔交于刚,而生地之四象,于是八卦成矣,八卦相错,然后万物生焉。*(宋) 邵雍: 《观物外篇》,《皇极经世緖言》,台北: 集文书局,1968年,第10页。

此四象八卦之说,可分四层加以说明。所谓“太极分离之后便创生两仪。阳(天)由上往下与阴(地)交,阴由下往上与阳交,于是产生天之四象(太阳、少阳、太阴、少阴);刚柔相交,因而产生地之四象(太刚、少刚、太柔、少柔)。八卦相交,然后生万物。”*徐纪芳: 《邵雍研究·易学》,台北: 中国文化大学中国文学研究所博士论文,1994年,第107页。可知其四层之演进为: 第一层为太极,为动静、天地浑然之一体;第二层分动静二仪,天地之道完备;第三层分阴阳刚柔四象,天地之用产生;第四层,分太阳至太柔八卦,则天地之体完备,由此可见二仪交,四象交,八卦交之后,分别产生道、用、体之完备。清代包耀对于阴阳刚柔说,有明确解说:

乾与兑,太阳卦也;离与震,少阴卦也;巽与坎,少阳卦也;艮与坤,太阴卦也。就两仪而论,则乾、兑、离、震为阳,巽、坎、艮、坤为阴。就四象而论,乾、兑、巽、坎为阳,离、震、艮、坤为阴。就八卦而论,则乾为太阳之阳,即天之太阳;兑为太阳之阴,即天之少阴;离为少阴之阳,即天之少阳;震为少阴之阴,即天之太阴;巽为少阳之阳,即地之太刚;坎为少阳之阴,即地之少柔;艮为少阴之阳,即地之少刚;坤为太阴之阴,即地之太柔。*(清) 包燿: 《读易杂论》,《皇极经世绪言》,台北: 集文书局,1968年,第7页。

由此可知,邵子所论“太阳”、“少阴”、“少阳”、“太阴”为天之四象,亦即为二仪之“动”,若以动静而论,“动”为阳,“静”为阴,则邵子所论天之四象,则皆属“阳”。同理推之,其所论“太刚”、“少刚”、“太柔”、“少柔”为地之四象,则皆属“阴”。

曾氏自言古文四象说之分类方法,乃援邵子四象之说而来,且于四象之下,又各析为阴、阳二类,衍成八类,即“太阳气势”分为“喷薄之势”、“跌荡之势”;“少阴情韵”分为“沉雄之韵”、“凄恻之韵”;“少阳趣味”分为“诙诡之趣”、“闲适之趣”;“太阴识度”分为“闳括之度”、“含蓄之度”。可知曾氏所言四象八类之区分,仍以伏羲四象八卦之推演为准,亦即古文四象中,“太阳”、“少阴”为阳,“少阳”、“太阴”为阴;古文八类中,“喷薄之势”、“跌荡之势”、“沉雄之韵”、“凄恻之韵”为阳,“诙诡之趣”、“闲适之趣”、“闳括之度”、“含蓄之度”为阴。

至于八卦之阴阳属性,清代包耀亦有明确说明:

故乾之外,兑本太阳,离虽少阴,而又为天之少阳;惟震虽阳,而已临于阴矣。坤之外,艮本太阴,坎虽少阳,而又为地之少阴;惟巽虽阴,而已趋于阳矣。大抵天地之道,阴阳互为其根。*(清) 包燿: 《读易杂论》,台北: 集文书局,1968年,第7页。

由此推演曾氏古文四象八类之阴阳属性,可知“喷薄之势”为太阳之阳,属性同于“乾”();“跌宕之势”为太阳之阴,属性同于“兑”();四象八类依此类推。“沉雄之韵”为少阴之阳,属性同于“离”();“凄恻之韵”为少阴之阴,属性同于“震”();“诙诡之趣”为少阳之阳,属性同于“巽”();“闲适之趣”为少阳之阴,属性同于“坎”();“闳括之度”为少阴之阳,属性同于艮();“含蓄之度”为太阴之阴为,属性同于“坤”(),详如下表所示。

《易经》四象八卦与曾国藩古文四象八类对应表

古文四象说既承邵子四象之说而来,其中各风格之属性,有阴阳交错之现象,如少阴为阳中毗阴,少阳为阴中毗阳,二者欲截然划分阴阳、刚柔,并不容易。又如“凄恻之韵”一阳二阴()与“诙诡之趣”一阴二阳(),二者欲截然划分阴阳、刚柔,也非易事。可见二者诠释方法不同,分类亦有所差异。

四、 古文四象说风格分类之内涵

古文四象说区分文章为四象八类,“喷薄之势”、“跌宕之势”、“闳括之度”、“沉雄之韵”、“凄恻之韵”、“诙诡之趣”、“闲适之趣”、“含蓄之度”等。古文八美,即所谓“雄、直、怪、丽、茹、远、洁、适”八者,如云:“雄: 划然轩昂,尽弃故常,跌宕顿挫,扪之有芒。直: 黄河千曲,其体乃直;山势如龙,转换无迹。怪: 奇趣横生,人骇鬼眩;《易》、《玄》、《山经》,张、韩互见。丽: 青春大泽,万卉初葩,《诗》、《骚》之韵,班、扬之华。茹: 众义辐凑,吞多吐少,幽独咀含,不求共晓。远: 九天俯视,下界聚蚊;寤寐周、孔,落落寡群。洁: 冗意陈言,类字尽芟,慎尔褒贬,神人共监。适: 心境两闲,无营无待,柳记、欧跋,得大自在。”*(清) 曾国藩: 《曾国藩全集·日记》,长沙: 岳麓书社,1995年,第1105页。二者之说有相同处,有不同处,可相互补充。

古文四象说区分文章为四象八类,所选文章涵盖经史百家,“太阳气势”44篇,“少阴情韵”100篇,“少阳趣味”47篇,“太阴识度”45篇,合236篇文章(含节录)。其中经105篇,史57篇,百家74篇。所选文章以《诗经》80首为最多,列入“少阴情韵”。百家则以韩愈选文30篇为最多,并分布于四象之中。试依其说,论述各类风格之意涵、属性、作法,与“古文八美”之对应,并举《古文四象》所选之文章为例说明,以见其理论与选文之关联。

(一) 太阳气势

所谓“太阳”,乃阳中毗阳,为四象中阳气之至盛者。所谓“气势”,则指喷薄浩瀚之文,曾氏以为“大抵阳刚者,气势浩瀚。”“浩瀚者,喷薄而出之。”*同上,第475页。可知所谓“气势”,近似八美之“雄”,亦即雄伟壮阔,气势浩大之文章。于“古文四象”中,曾氏最为重视者。

气势之文的写作要诀,可由其家训中看出:“尔当兼在气势上用功,无徒在揣摩上用功。大约偶句多,单句少,段落多,分股少,莫拘场屋之格式。短或三、五百字,长或八、九百字、千余字,皆无不可。虽系《四书》题,或用后世之史事,或论目今之时务,亦无不可。总须将气势展得开,笔帐使得强,乃不至于束缚拘滞,愈紧愈呆。”*(清) 曾国藩: 《曾国藩全集·家书》,同上,第1204—1205页。以为写作文章,应于“气势上用功,无徒在揣摩上用功”,其中方法,如多用偶句,增益文章排偶壮盛之气;又如重视行气,巧妙安排布局,使段落清,“段落多,分股少”,重心分明,而又能蓄势翻腾;又摆脱格律拘束、“场屋格式”,能赤地立新,自然成文,“总须将气势展得开,笔帐使得强”,文章才不至于束缚拘滞。

太阳气势为文章中阳气之盛者,然依其气势之呈现方式,可析分为“喷薄之势”、“跌荡之势”,《古文四象》中,此类文章因篇幅最多,故分上、下。太阳气势上,包含经1篇、史12篇、百家17篇。太阳气势下,史14篇,共选录文章44篇。

1. 喷薄之势

曾氏相当重视雄伟之文,雄伟之文乃天地之义气,能得阳刚之美者。至于构成此类文章之条件,一在于“划然轩昂”,亦即行气雄伟,所谓“雄奇以行气为上”,“古人雄奇之文,以昌黎为第一,扬子云次之。二公之行气,本之天授。”*(清) 曾国藩: 《谕纪泽》,《曾国藩全集·家书》,同上,第629页。曾氏以为文章得自天地元气。此天地元气作用于人,形成人之先天气质,再加以后天气度之培养,于是形成作家神气、精神,亦即作家独具的生命力。此种生命力,运行于文章段落、文字,使段落分明,文字鲜活,气充体盈,文章自然充满活泼的生命力,以体现作者的精神。其次,在于“尽弃故常”,亦即文章要能雄伟,则当超凡绝俗,不同凡响,否则人云亦云,千篇一律,难有所成,此亦曾氏强调“凡诗文欲求雄奇矫变,总须用意有超群离俗之想,乃能脱去恒蹊”*同上,第900页。的用意。

至于作法,则应重视行气,行气乃指气之运行,其作用于文章,则为章法结构,故曾氏提出“气盛全在段落清”之说,欲行气于段落,使脉络周通,则应在文法上下功夫,能够知言,熟练作文方法、技巧,为文之时,对于灵感之感应、意象之掌握,以及情境之制造,都能更得心应手,曾氏提出:“为文全在气盛,欲气盛全在段落清。每段分束之际,似断不断,似咽非咽,似吞非吞,似吐非吐,古人无限妙处难于领取。每段张起之处,似承非承,似提非提,似突非突,似纾非纾,古人无限妙用,亦难领取。”*(清) 曾国藩: 《文艺》,《曾文正公日记》(辛亥七月,下卷),台北: 老古文化公司,1992年,第74页。盖文章段落与脉络互为表里,段落之分束,有断、咽、吞、吐之不同;段落之张起,有承、提、突、纾的差异,而行气其间,文章自然活泼,具生命力,而能展现作者独特体势,呈现鲜活风格。

以韩愈《原道》一文为例。韩愈作《原道》,旨在辟老佛,护儒道,正人心。文分七段,其中包含数层论述,层层涌现,如波涛泉涌。第一层,将儒家所谓仁、义、道、德,分别定义;并与老子学说比较,以阐明儒家学说,并说明儒家学说与老子学说之异同。第二层,就历史思潮转变而言,概述孔子去世以后,黄老之学、释氏之说、杨墨之言,此起彼落,并分弃儒信佛老,与援儒入佛老析论。第三层,感慨世人喜怪异,造成佛、老与儒并存,对民生有害无益。第四层,申论相生相养之道,以辟老氏绝圣弃智,与释氏清净寂灭之非。第五层,阐释儒道诚、正、修、齐、治、平之本义。第六层,进一步举证儒道之传承与其实践。第七层,强调亟须毁佛弃老,方能护道。本文雄伟浑浩,喷薄腾涌,可知韩文真能得气势者,而文欲喷薄雄伟,应求胸襟之雄伟光明,并可于章法结构深下功夫,能深研韩文“如长江大河,浑浩流转”之喷薄气势,是一大途径。

2. 跌荡之势

四象之“跌荡”,指气势飞动流转,丰神摇曳,其对应之八卦为兑(),属太阳毗阴,其性质为二阳一阴,与“喷薄之势”相比较,则于气势中更重视气之流动变化,使情意摇曳者,意近于八美“雄”之风格中所谓之“跌宕顿挫,扪之有芒”。

所谓“跌荡”,又为“跌宕”,唐彪《读书作文谱·文章诸法》提出“跌宕”之法,以为“文章既得情理,必兼有跌宕,然后情意洋溢,姿态横生,不期然而阅者心喜矣。”“无余情余韵,使丰神摇曳,则一蠢然死板之文耳,安能令人心喜?故跌宕为文章最佳境也。”*(清) 唐彪: 《读书作文谱·文章诸法》,台北: 伟文出版社,1976年,第84页。文章能蓄势婉转且飞动流转,方可具跌荡之气势。至于欲求跌宕多变,则应敛抑而疏荡文势,使“往而复还”,使文意忽起忽落,动宕变化。

以贾谊《治安策》为例。本文敷陈时政,切中事理,全文反复不穷,痛切详尽,为西汉论事说理之代表作。本文波涛汹涌,变态万千。方展清评曰:“贾生文最善转笔换气,忽而驰骤,忽而旋转,极其恣肆跌宕。于此处求之,可长笔力。”*高步瀛: 《两汉文举要》,北京: 中华书局,1990年,第65页。可知本文气势之雄伟壮阔,“转笔换气,忽而驰骤,忽而旋转”,是“恣肆跌宕”、“变态万千”之要因。

(二) 少阴情韵

所谓“少阴”,四象之性质乃为阳中毗阴,属阴阳交错之象。“情韵”指情意风韵,情韵为诗文不可或缺之特色,亦是诗文具有艺术之美感、想象之空间,与动人之感染力之最大原因。至于此类文章的作法,则“物色在于点染,意态在于转折,情事在于犹夷,风致在于绰约,语气在于吞吐,体势在于游行,此则韵之所由生矣。”*(明) 陆时雍: 《诗境总论》,丁仲祜编订: 《续历代诗话》下册,台北: 艺文印书馆,1983年,第1708—1709页。物色采以点染之法,由物之意象,投射或渲染情意。意态转折委屈,不露骨矫作;情事犹夷婉曲,不一语道破;风致绰约柔婉,语气吞吐蕴藉,体势游行多变,而文章方能成就风韵。而依情韵之性质,分为“沉雄之韵”、“凄恻之韵”。包含经80篇、史4篇、百家16篇,共100篇。

1. 沉雄之韵

一寄以哀伤之感慨者,以鲍照《芜城赋》为例。本文以“出入三代,五百余载,竟瓜剖而豆分”,为转折句,以上言其盛,以下则言其衰。首段直述广陵得地利之胜,语简而意赅。次段说明广陵昔日繁盛,句句由“城”生义,为后文写“芜”之张本。三段极力形容广陵今日荒芜,凋零衰败之状,凄清苍凉之感,与前段之繁盛形成对比。末段以今追昔,感叹昔日之繁华,而终成绝响。然后收至“芜城”之题面,以歌作结,感慨苍凉凄切,余韵缭绕。本文以城之兴衰,感慨人世沧桑,暗示政治之良窳,可为千秋亡国者鉴戒,词旨沉郁,情韵深美,易于感发人心。姚鼐评之“驱迈苍凉之气,惊心动魄之词”*(清) 吴闿生: 《吴评古文辞类纂》,台北: 台湾中华书局,1971年,第1441页。,可谓知音。

二托以旷达之体悟者,以苏轼《赤壁赋》为例。本文分五段。首段写夜游赤壁之情景,点出纵情山水之乐,绽放优游自在,逍遥自得之情韵。次段写洞箫和歌,以哀凄动人之萧声,与楚辞体歌词相和,渲染离臣思君哀怨悲凄之情怀,进而介入高潮。而以“何为其然也”一句,为全文之转折句,引发下文主客之争。三段以主客之问答,吊古伤今,引发人生无常之感慨,情韵转为悲凉哀伤。四段以水月之喻,畅论变与不变之真谛,“盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。”阐述惟有着眼于大我之永存,无视于个人死生,能游于物外,则清风明月,何处不乐,以反驳客人之感慨。情韵又一转,转为旷达自在、逍遥愉悦。末段以尽欢酣卧作结,情韵转为陶然忘我,余韵无穷。本文由自在游乐,至哀怨凄切,进而悲凉忧伤,又忽而转为旷达优游,而以陶然忘我之境作结,情韵绵渺,变化万千,而体悟深刻,沉郁凝练,感慨良深。

2. 凄恻之韵

一为哀凄悲痛,以《诗经·卫风·伯兮》为例。本诗主在描述别久思切之凄恻哀伤。首章直陈丈夫为勇武特立之才,仕宦王朝,并为前躯之士,以从征役。次章叙述自夫东行伐郑,别久思切,无意妆点,以至“首如飞蓬”。三章续叙思夫望归之切,以“其雨其雨,杲杲出日”,兴起期望落空之悲凄哀怨,即令思念过深,而致首疾,仍甘心无怨。四章续言忧思欲忘之难,以思植萱草以忘忧,然夫终不归,岂能忘忧?忧思日深,至得心病,而终不悔。全诗除“首如飞蓬”用比,“其雨其雨,杲杲出日”用兴,多用赋体,直接陈述思妇思念之哀伤凄切,悲凄动人。

二为委婉低回,以《诗经·秦风·蒹葭》为例。本文主在描写曲折婉转之情思。全诗以“蒹葭苍苍,白露为霜”之情境入手,以深秋风中翻白之芦苇起兴,引起离别之情思与思念之苦,而深秋露寒,更渲染出寒冷、凄凉、哀伤之氛围。继而描述对于在水一方之伊人的思念。而文意一转,因思念而产生寻觅追求之情怀,然而寻寻觅觅,犹不可得,失望孤寂之时,却见伊人,“宛在水中央”。虚虚实实,情境交融,具体呈现思念伊人之情怀。本诗采用三章连环体,展现高逸出尘之意境,其设词清新婉秀,音节优美,情境妙合,结构匀称,达艺术圆融之境界。

三为温婉端庄,以《诗经·周南·关雎》为例。本诗端庄委婉、温柔敦厚。主题为咏君子追求娴静女子,终成婚姻。共分四章,采先兴后赋之法。首章由雎鸠关关之鸣声起兴,引起君子欲求淑女为佳偶之思。次章以荇菜参差流动,联想淑女追求之不易,并进而叙及思念之深长。三章、四章,则以荇菜起兴,而以“琴瑟友之”、“钟鼓乐之”,叙述君子淑女相悦,进而成婚之景象,情境相合,婉约动人。

(三) 少阳趣味

所谓“少阳”,四象之性质乃为阴中毗阳,属阴阳交错之象。“趣味”,指文章之兴致意味,能引人入胜者。曾氏以为:

凡诗文趣味约有二种: 一曰诙诡之趣,一曰闲适之趣。诙诡之趣,惟庄、柳之文,苏、黄之诗。韩公之文,皆极诙诡。此外实不多见。闲适之趣,文惟柳子厚游记近之,诗则韦、孟、白傅均极闲适。而余所好者尤在陶之五古、杜之五律、陆之七绝,以为人生具此高淡襟怀,虽南面王不以易其乐也。*(清) 曾国藩: 《谕纪泽》,《曾国藩全集·家书》长沙: 岳麓书社,1995年,第1332—1333页。

依其趣味之性质,分为“诙诡之趣”、“闲适之趣”,其包含经11篇、史7篇、百家29篇(含节录),共47篇。

1. 诙诡之趣

诙诡之文,举其要义,在于譬喻奇特,寓意深刻,文字新颖,而能引发人兴趣,并发人深省者。以司马迁《滑稽列传》为例。本文共分四段。首段引孔子六艺足以治国入手,对举滑稽之语“谈言微中,亦可解纷”,阐述此类文字,能于嬉笑之中,寄托微妙,表达深微事理,产生解纷治国之效用,价值同于六艺。二段至四段连续举出三事例,具体说明滑稽之语的作用。本文专为滑稽人物作传,表彰不随波逐流,不争权夺利,能下情上达之人物。此种人能言善辩,口齿流利,常用婉转之讽刺,倒反之话语,进行规劝,于谈笑之间,以含蓄微妙之言趣,点出事物之要旨;以调笑嬉戏之笔法,道出治国之大道。文中比喻新奇,寓意深刻,语言亦庄亦谐,句法参差变化,清新俊逸,别具一格。

2. 闲适之趣

至于闲适之文,其要在于情景交融,寄兴深刻。以柳宗元《小石城山记》为例。本文为柳氏《永州八记》末篇,借小石城之天然奇景,抒发胸中块垒。文章寥寥二百字,读之却有尺幅千里之势。文分两部分展开。前半记叙,写小石城之方位与自然形貌,掌握特征,逼真描绘。首先,描述“土断而川分,有积石横当其垠”,使用“断”、“分”、“横”等动词,采用动态展示法,化静为动,化美为媚,增加形象之立体感,使景象直逼眼前。其后,采用视觉、听觉之摹写,勾勒事物之本质特征,成功描述山水之奇美灵秀。然后以“无土壤而生嘉树美箭,亦奇而坚。其疏数偃仰,类智者所施设也”数句,以此景有如精心布置,巧夺天工,令人赞叹造物者之神奇,因而引发下文之议论。后半议论,作者本不信有天神之存在,然以此山之巧夺天工,确认真有造物者。但又为造物者不将此佳胜奇景安置于中原,反而埋没于幽僻之乡,再度怀疑天道。作者连用“疑”、“以为”、“又怪”、“傥”、“则其”等字眼,于短短文字中,反复申述对造物者之有无的怀疑,并于亦信亦疑的思辨之中,文情波澜起伏,旨趣亦含蓄曲折。柳氏即藉景抒情,写小石山之无人赏识,其实即述说自己之怀技不售,其对于天道有无之思辨,实则对苍天之抗议吶喊。文末更提出二项“或曰”之说,写旁人之强为解释,再次振起文气。最末,以“是二者,余未信之”作结,戛然而止,而“未信之”者,岂只此二项“或曰”所言?满腔忧愤郁结,跃然纸上。《小石城山记》作为《永州八记》最末篇,旨意明晰,传达怀技不售之忧愤,明确总结《永州八记》之情怀,情景交融,而寄兴深刻,为闲适之文之代表。

(四) 太阴识度

所谓“太阴”,乃阴中毗阴,为四象中阴气之至盛者。所谓“识度”者,识者,识器;度者,度量,乃指胸襟豁达光明,器量弘大之意。所谓器者,则富贵不淫,贫贱不移,威武不屈,虽有大忧大辱,皆能不易其常,能豁然大度。所谓识,则有充足之智慧,以分析天下之至微;有犀利之识见,以破除偏失差误。*(清) 曾国藩: 《黄仙峤前辈诗序》,《曾国藩全集·诗文》,同上,第207页。胸襟豁达光明,器量弘大,识见深远,而能成就不朽之文。太阴识度为四象中之至阴者,然依其识度之呈现方式,可析分为“闳括之度”、“含蓄之度”。其包含经13篇、史20篇、百家12篇,共45篇。

1. 闳括之度

以诸葛亮《出师表》为例。盖“以区区蜀汉一隅,而欲出师关中,北伐曹魏,其志愿之宏大,事势之艰危,亦古今所罕见。”可见其襟度之远大,志气之恢弘。“而此文不言其艰巨,但言志气宜恢宏,刑赏宜平允,君宜以亲贤纳言为务,臣宜以讨贼进谏为职而已。”乃因“孔明早见后主躬自菲薄,性近小人,恐其远离师保,志趣日迁。故宫、府、营陈,悉属之贞良,以谨持其政柄。”“而皆称先帝以临之,使知沮忠良之气,必堕先帝之业;蹈桓、灵之辙,必伤先帝之心;弃善道,忽雅言,是悖先帝之遗命。”*(清) 曾国藩: 《吴评古文辞类纂》,同上,第377页。足见孔明之“思虑精微”。曾氏评本文,以为“襟度远大”、“思虑精微”*(清) 曾国藩: 《曾国藩全集·鸣原堂论文》,同上,第513页。,即说明孔明拥有闳括之识度,故能成就千古不朽之文。

2. 含蓄之度

以欧阳修《丰乐亭记》为例。本文写耸然特立的丰山,滃然仰出之清源,因而疏泉凿石,辟地为亭着手,以自然美景与建亭意趣下笔。但文章衔接,却不写赏亭之乐,反而转至滁州之历史沿革,此为一层转折。简要描写五代干戈,作者本欲访求古战场遗迹,然因年久而不可得,“盖天下之平久矣”一句,轻轻点出五代之乱,用意则在颂扬宋初之升平,写古即颂今,此为二层转折。此后,不写今日之君恩,反将笔锋宕向更久远之唐代,以唐末之分裂,对比宋代百年承平,收束对历史之感怀,亦将颂扬君上恩德,推至最高点,此为第三层转折。以“民生不见外事,而安于畎亩衣食”,说明人民安居乐业,俨然世外桃源,一则呈现人民丰乐情况,一则暗示安定得来不易,以宣上恩德,此为第四层转折。第三段笔锋一转,写“日与滁人仰而望山,俯而听泉”,欣赏“幽芳”、“乔木”、“风霜”、“冰雪”等四季美景,“又幸其民乐其岁物之丰成,而喜与予游也。”回应首段,言环境之美,与丰年游乐之趣,此为第五层转折。于是“本其山川,道其风俗之美,使民知所以安此丰年之乐者,幸生无事之时也。”说明丰年之乐,乃因“无事之时”,而此为第六层转折。此六层转折,皆回应“宣上恩德,以与民共乐”之主题,然叙述时,皆蕴藉其言,使意在言外,至于最末总言其旨意,而能曲折开合,自然而然,呈现真情,达到“言有尽而意无穷”的作用。

五、 古文四象说风格分类之辨析

曾氏古文四象之说,系依据易经四象八卦推演而成,以“太极生二仪,二仪生四象,四象生八卦”之方式推演,阳中有阴,阴中有阳,阴阳交错,而成四象八类之区分,此种分类方式,对于四象八类,以四象八卦相对应,使各类文体之阴阳属性,清楚明晰之呈现,对于各风格之性质与相互间之差异,提供完整且明确之整体理论,实古文风格论中颇为特殊之理论,可见曾氏镕铸创新之功效。然亦因此种阴阳交错之性质,与“古文八美”纯分阳刚、阴柔两大类不同,故欲以四象八类,强分某某为阴柔,某某为阳刚,则不免于抵牾。故试比较“古文四象”与“古文八美”二说之异同,如下表所示,以厘清二论抵触情况,并试图探索此二论贯通互用之可能性。

古文四象古文八美八美属性阳刚之美太阳气势少阴情韵喷薄之势☰跌宕之势☱沉雄之韵☲凄恻之韵☳ 雄:划然轩昂,尽弃故常,跌宕顿挫,扪之有芒。阳刚之美与四象同 无 无阴柔之美少阳趣味太阴识度诙诡之趣☴ 怪:奇趣横生,人骇鬼眩;《易》、《玄》、《山经》,张、韩互见。阳刚之美与四象异闲适之趣☵ 适:心境两闲,无营无待,柳记、欧跋,得大自在。阴柔之美与四象同闳括之度☶ 远:九天俯视,下界聚蚊。寤寐周、孔,落落寡群。阴柔之美与四象同含蓄之度☷ 茹:众义辐凑,吞多吐少,幽独咀含,不求共晓。阴柔之美与四象同备注无无 直:黄河千曲,其体乃直;山势如龙,转换无迹。阳刚之美 丽:青春大泽,万卉初葩,《诗》、《骚》之韵,班、扬之华。阳刚之美 洁:冗意陈言,类字尽芟,慎尔褒贬,神人共监。阴柔之美

(一) 就二论抵触仍可互用之处而言

由上表古文四象与古文八美二说之比较,可知二说阴阳归属不同者,仅有一项。亦即四象之诙诡与八美之“怪”,意义相近,然四象之诙诡,隶属阴柔,八美之“怪”,却纳入阳刚。八美所谓“怪”者,奇诡之意,乃指“奇趣横生,人骇鬼眩;《易》、《玄》、《山经》,张、韩互见。”四象之诙诡,其属性为八卦之“巽”(),为一阴二阳之性质,依四象八卦之意,归入“少阳趣味”,纳入阴柔;然其性质仍有偏于阳者,故八美将之纳入阳刚,此二种分类方法不同,于阴阳不能截然区分之时,因分类依据与原则不同,产生归类之不同,然其根本,仍可互通,其中之写作方法、要诀,以及选文定篇,仍可相通互用。

(二) 就二论相合足以相参之处而言

就古文四象与古文八美二者相合处而言,理论、作法可互相辉映,其要有四。

1. 四象之气势近于八美之“雄”

四象之气势,含“喷薄之势”、“跌荡之势”,与八美“雄”之风格相近,同属阳刚。盖八美所谓“雄”者,雄奇之意,乃指“划然轩昂,尽弃故常,跌宕顿挫,扪之有芒。”其中“喷薄之势”,类于“划然轩昂,尽弃故常”,亦即文章如波涛泉涌,波波腾涌而出,其势浩大,层出不穷。“跌荡之势”类于“跌宕顿挫,扪之有芒”,指文意忽起忽落,动宕变化,文势萦回。“喷薄之势”与“跌荡之势”二者,皆指文章气势之盛,然依四象推演,“喷薄之势”为太阳之阳,“跌荡之势”为太阳之阴,前者气势雄伟浩大盛于后者,后者文势萦回动宕超过前者,虽气势稍有差别,然同属阳刚,意涵近于八美之“雄”,二者可相参互用。

2. 四象之闲适近于八美之“适”

四象所谓“闲适之趣”,与八美所谓“适”意义相合,同属阴柔。盖八美“适”之风格,乃指“心境两闲,无营无待,柳记、欧跋,得大自在。”闲适在于心境与环境二者之闲静,因无所营求,无所等待,不役于外物,而能闲适自得,其中以柳子厚之山水游记与欧阳修《集古录跋尾》为代表。《古文四象》于此,选有柳文五篇: 《始得西山宴游记》、《钴姆潭记》、《钴姆潭西小邱记》、《小石城山记》、《小石潭记》等,二者说法可并用互参。

3. 四象之闳括近于八美之“远”

四象所谓“闳括之度”,近于八美之“远”,同属阴柔。盖八美所谓“远”者,高远之意,乃指“九天俯视,下界聚蚊。寤寐周、孔,落落寡群。”有远识,乃能审择至精,见远而识深;有闳度,才能剖析毫厘,深中肯綮,因而产生奇崛非常,闳括识度,甚而奇趣横生,人骇鬼眩,其中尤以张衡之赋、韩愈之文为代表。其意涵与四象之闳括之度相合,二者说法可相参互用。

4. 四象之含蓄近于八美之“茹”

四象之含蓄,近于八美“茹”之风格,八美所谓“茹”者,含蓄之意,乃指“众义辐凑,吞多吐少,幽独咀含,不求共晓。”含蓄之意涵,在吞吐其言,蕴藉其意,使言有尽而意无穷者,与“茹”意涵相近,皆属阴柔,二者可相参互用。

(三) 就二论相异却可互补之处而言

就古文四象与古文八美二者相异处而言,理论、作法可互相补充,其要有三。

1. 四象与八美所列有相关者

四象之情韵与八美之“丽”,虽不尽相同,然皆隶属阳刚,且二者皆重视情韵之重要,二者有相通之处。八美所谓“丽”者,指壮丽,所谓“青春大泽,万卉初葩,《诗》、《骚》之韵,班、扬之华。”情韵为壮丽之文所必备,亦是诗文具有艺术之美感、想象之空间,与动人之感染力的关键所在,此为情韵文章之特色,亦为“丽”之文字之特质,二者有相互为用之处。

2. 四象有列而为八美所缺者

四象之“少阴情韵”,列有“沉雄之韵”、“凄恻之韵”,八美则无此二目。四象之沉雄者,与八美之“雄”,同属阳刚,然四象之沉雄,乃沉郁悲壮之意,隶属于少阴情韵,与八美中所谓“雄”者,雄伟之意,意涵有所不同。然沉雄悲壮,多家国之思,仍有慷慨苍凉之意,其属性为八卦之“离”(),为二阳一阴之质,归入阳刚,尚属合宜。但“凄恻之韵”多属个人情怀,为凄凉哀伤之思,其属性为八卦之“震”(),为一阳二阴之质,归入阳刚,然其属性为阳中盛阴,仍具阴柔之趋向,此为阴阳刚柔交错之象,然论其根本,仍可相通,故写作之方法或原则,仍可互为参酌。

3. 四象无有而为八美所列者

四象无有而为八美所列者,如八美隶属阳刚之“直”与隶属阴柔之“洁”。其中“直”者,劲直之意,所谓“黄河千曲,其体乃直;山势如龙,转换无迹。”“洁”者,简洁之意,所谓“冗意陈言,类字尽芟,慎尔褒贬,神人共监。”二者乃为阴阳风格二者所必须,于四象中,并无相近之风格,但二者所论,仍可作为四象各类文章之参考。

古文四象与古文八美二者,因理论依据不同,风格分类方式有别,因而二者有抵触者,有相合者,有相异者。此二说阴阳归属虽有抵触之处,实无害二者相参互用之效益;且二说理论所同者,可互为印证;说法有别者,可相互补充,二说可相互辉映,对于古文风格理论之阐发,有相当作用。

六、 结 论

有关《古文四象》价值之评估,最早提及者为曾国藩本人,曾氏以为此说“颇失之过于高古”*(清) 曾国藩: 《致沅弟》,《曾国藩全集·家书》,同上,第1296页。,然而吴汝纶则誉为“瑰怀大观”,以为:

自吾乡姚姬传氏以阴阳论文,至公而言益奇,剖析益精,于是有四象之说。又于四类中各析为二类,则由四而八焉。盖文之变,不可穷也如是。至乃聚二千年之作,一一称量而审定之,以为某篇属太阳,某篇属少阴,此则前古无有,真天下瑰怀大观也。*(清) 吴汝纶: 《记古文四象后》,常堉璋刊本《古文四象》卷首。

吴氏以为《古文四象》一书,突破《昭明文选》以来,以“体裁”辑文之方法,易以“风格”辑文,使二千年之作,“一一称量而审定之”,各有归属,此为前古无有,故可谓“天下瑰怀大观”。且吴氏对曾氏“失之高古”之自评,则有所解说:

文之精微,父不能喻之子,兄不能喻之弟,但以俟知者知耳。此扬雄氏所以有待于后世之子云也。公此编故自谓失之高古。夫高古何失?……文者,天地之精华,自孔氏以来,已预识天之不丧斯文。后之世变,虽不可测知,天苟不丧中国之文,后君子读公此书,必有心知而笃好之者。是犹起姚氏、曾氏相诺唯于一堂也,岂不大幸矣哉!*同上。

吴氏对于古文四象之说,颇持肯定看法。

贺涛以为《古文四象》以风格区分文章,揭示作家精神,以利于欣赏体悟,所谓:“殊式异貌、向之分隶诸部者,皆得杂厕其闲,相遇以天机,不复知其色物,九方皋相马之术也。此精神之说也。”*(清) 贺涛: 《贺先生文集》,上海: 古籍出版社,2006年,第196页。《古文四象》能打破体裁辑文之模式,而能以文章之风格分类,示人以文章之精神、特色,使人易于感受体悟,此真“九方皋相马之术”。且贺涛对曾氏“失之高古”之自评,亦有所阐释:

公尝自谓是编失之高古,夫非犹是乡者所纂录之文乎?而此独病其高古,岂以屏舟车而御风而行,非有道术之士,遗脱凡近,游神太空,未易强而几与!虽然,道极于文;不骛其高者、古者,道固不可得而传。姑县其格以为招,能者从之,俟焉可耳。*同上。

贺氏以为此编前无所有,然“道极于文;不骛其高者、古者,道固不可得而传。”认为此编正因高古,而道得以传,只俟来者加以体悟阐发而已。

吴汝纶、贺涛之论,主要就《古文四象》一书,以风格辑文之特殊性而言,就选集而论,此为曾国藩此编之独特性,而取援《易经》“四象八卦”之论,以类别文章,确实是本编“高古”之处,也是“瑰怀大观”之因。且就编辑而言,《古文四象》一书,尚有一独特处,与姚鼐之编有所不同。“姚氏作《古文辞类纂》,不录六经之文,而曾氏编《古文四象》一书,每类均以经文冠其首,不废史书、百家之文。与选《经史百家杂钞》时,‘每类必以六经冠其端,涓涓之水,以海为归’的思路别无二致,亦可见曾氏对桐城派发展的贡献。”*(清) 曾国藩: 《古文四象序》,《古文四象》卷首,中国书店出版社,2010年。大抵而言,曾氏私淑姚鼐,然而不尽守姚氏之说,尤其《古文四象》一书,突破历来以体裁区分文体之方式,易以文章风格辑文,虽承姚氏阴阳刚柔之恉,然依邵子四象以推演,而成独特的文章风格分类体系,对于文章的编辑与文章风格理论之探讨,应有其参酌之价值。

就风格理论方面,古文四象之说,援四象八卦推演之原理,以区别文章风格,对于每类风格之性质,依八卦之卦象相对应,可使每类风格之特性,与各类风格间之差异,更为具体明晰。如喷薄之势(),为气势之象中、阳刚之极致;跌宕之势(),为气势之象中、阳刚略带阴柔。二者皆为气势之文,惟喷薄之雄伟浩大胜于跌宕,跌宕之萦回动宕超过喷薄,二者之性质与差异,真可一目了然。如沉雄之韵(),为情韵之象中、阳中略带阴者;凄恻之韵(),为情韵之象中、阳中带盛阴者。二者皆为情韵之文,然沉雄之悲壮苍茫胜于凄恻;凄恻之哀怨忧伤强似沉雄。如诙诡之趣(),为趣味之象中、阴中盛阳者;闲适之趣()为趣味之象中、阴中略带阳者。二者皆为趣味之文,然诙诡之奇崛诡异胜于闲适,闲适之冲淡舒缓强似诙诡。又如闳括之度(),为识度之象中、阴中略带阳者;含蓄之度(),为识度之象中、阴柔之极致。二者皆为识度之文,惟闳括之宽广卓绝胜于含蓄,含蓄之委婉曲折强似闳括。凡此种种,依据四象八类之方式,剖析文章风格之性质,为前人所未提及,乃曾氏之创发。

古文四象之说,采四象八卦之推演,对于文章风格之属性,突破阴阳刚柔判然二分的藩篱,对于风格论而言,仍有其进步的意义。文章风格强以阴、阳二分,本不符合文章本质。曾氏古文四象之说,以四象八类区分,以为文章风格本具有阴阳交错之现象,故以阴、阳交错之趋向来区分文章,援八卦以取象,使文章风格分类方法,由二分法衍为八分法,突显文章风格阴阳交错之现象。然而文章风格抽象难明,阴、阳区别也难以量化,故除“喷薄之势”()为阳刚之极致,与“含蓄之度”()为阴柔之极致二者外,其他阴、阳交错者,并不易区别,尤其“凄恻之韵”一阳二阴(),“阴”的成分居多,然而依据《易经》八卦之归属为震(),四象属“少阴”毗阴,两仪则属“阳”,与“凄恻之韵”凄寒哀怨、委婉低回之阴柔情感,似不相合,不免降低其说服力。再者,如“诙诡之趣”一阴二阳(),“阳”的成分居多,然而依据《易经》八卦之归属为巽(),四象属“少阳”毗阳,两仪则属“阴”,与“诙诡之味”奇趣横生、人骇鬼眩的气味,又不相合,更与其“古文八美”所举“阳刚之美”的“怪”之风格,说法相互抵触,且若要将“《易》、《玄》、《山经》,张、韩互见”的“诙诡之趣”,强归入两仪之“阴”,与现实相违,则势有所不能。“凄恻之韵”、“诙诡之趣”之归属,为曾氏古文四象说之一大盲点,也是套用《易经》四象八卦之说,不可避免的宿命。

《古文四象》一书不仅是曾氏风格论重要著作,与其“古文八美”之说相互辉映;同时,亦是曾氏重要的文学选集,与其《经史百家杂钞》有相互补足之处。就风格辑文之特殊性而言,确实有其可圈可点之价值在。而就各风格之属性而言,也能突显其中之阴柔、阳刚趋向,如“凄恻之韵”一阳二阴(),确实阴盛于阳;“诙诡之趣”一阴二阳(),确实阳盛于阴,其他各项之阴、阳趋向,归属亦合宜,此对于阴阳属性来说,使每类风格的性质,与各类间之差异,更为具体明晰,此亦可参酌之处。虽说《易经》四象八卦之说,具有很高的统摄性,可以用来演绎不少现象,人之性情、文之风格,或许可援取以为分类,然而在“非阴即阳”、“非阳即阴”的普罗观念中,仍有其格格不入之处。故曾氏古文四象说,引用邵雍四象之说,援取《周易》“四象八卦”之推演,其得之高古,然也失之高古,是“瑰怀大观”,但也是如贺涛所言:“姑县其格以为招,能者从之,俟焉可耳”的理论,亦如吴汝伦所谓:“此扬雄氏所以有待于后世之子云也”的瑰怀大观。理论是讲得通的,但要推之大而远,则不免有“失之高古”之叹。

(作者单位: 台北商业大学通识教育中心)