玉米矮秆基因Dt的遗传效应研究

2016-05-14董鲁朋赵燕徐长利李清林戚秀山刘莲刘保申

董鲁朋 赵燕 徐长利 李清林 戚秀山 刘莲 刘保申

摘 要:玉米矮生种质资源在玉米育种中具有重要的利用价值。用玉米52333矮秆突变体及其高秆近等基因系分别与Lx9801、C607、C785、S121、郑58和昌7-2等自交系组配得到相应杂交种,研究Dt基因的遗传效应。结果表明:含有Dt基因的材料其植株株高和穗位高显著降低,降幅分别达67~112 cm和34~56 cm;Dt基因使玉米单株果穗在穗长、穗粗、行粒数、穗行数和粒重等方面都有不同程度的下降。通过对玉米矮秆基因Dt的鉴定分析,认为该基因对玉米产量性状具有负效应,不利于玉米增产。

关键词:玉米;矮秆;近等基因系;Dt基因

中图分类号:S513.035.3文献标识号:A文章编号:1001-4942(2016)05-0001-04

Abstract Dwarf germplasm resources have significant utilization value in maize breeding. In this study, the hybrids were obtained from maize dwarf mutant 52333 and its near-isogenic lines crossed with inbred lines of Lx9801, C607, C785, S121, Zheng 58 and Chang 7-2, respectively. With these hybrids as materials, the genetic effect of gene Dt was studied. The results showed that the materials containing Dt gene had remarkably reductions in plant height and ear height, and the reducing amplitude ranged in 67~112 cm and 34~56 cm, respectively. Dt gene was considered unfavorable for increasing maize yield because of its negative effect on yield characters such as ear length, ear diameter, ear rows, kernel weight per ear.

Key words Maize; Dwarf; Near-isogenic lines; Dt gene

在作物育种实践中,株高一直是农艺性状改良的一项重要内容。降低作物株高能够增加种植密度,提高群体光能利用效率,增强抗倒伏能力,提高产量。发掘并利用种质资源中的矮生基因一直备受育种家的重视,在第一次“绿色革命”中,小麦和水稻等作物产量的大幅度提高主要得益于对矮秆性状的利用[1~3],在世界范围内为粮食增产做出了巨大贡献。

近年来,通过培育高秆玉米杂交种提高单产的幅度越来越小,且难度不断增加,因此要充分利用种质资源培育新型玉米品种提高单产能力,达到增产目的。矮秆玉米相对于高秆玉米,株型紧凑,上疏下密,通光透风,耐肥抗倒,适宜密植,适合机械化收割,能达到高秆玉米难以实现的高产和机收目的。充分利用玉米矮生基因资源培育矮秆杂交种提高产量是玉米育种一个重要发展方向。玉米矮生遗传机制有单基因矮秆体系和多基因矮秆体系[4],目前在玉米中发现了40多个矮秆单基因,进行系统研究的有br、br2、bv、ct、d1、d2、d3、d5、D8、D9、mi、na1、na2、py、rd1、rd2、yd、D11等,这些基因除D8、D9、D11外都是隐性的[5~7],但是这些基因大多数与对生产不利的遗传基因相连锁,从而严重制约了它们在玉米生产中的应用;现已发现众多控制玉米株高的QTL[8~11],但大多未用于玉米育种实践上。矮秆资源的狭窄限制了玉米矮化育种的发展,发掘并利用新的玉米矮源和矮秆基因、培育矮秆新品种、增加单产是玉米育种的一个重要方向。

本实验室在CL1077杂交种自交后代的一个株系中发现矮秆突变体,经过连续自交得到纯合矮秆株系,命名为52333。初步遗传分析表明,该突变体矮秆性状是由一个显性单基因控制,暂命名此基因为Dt[12,13]。该突变体株型较好,抗倒伏能力强,能够得到纯合玉米植株并正常结实。为了验证Dt基因能否在育种实践中应用,本试验对Dt基因的遗传效应进行研究,鉴定此基因是否与对玉米生产不良的农艺性状连锁,为培育矮秆玉米品种、增加单产奠定一定理论基础。

1 材料与方法

1.1 试验材料

CL1077是Reid群和兰卡斯特群组配得到的杂交种,利用CL1077自交选育自交系时获得矮秆突变材料,杂合矮秆突变体多代自交获得52333及其高秆近等基因系,利用成对近等基因系分别与Lx9801、C607、C785、S121、郑58、昌7-2等国内骨干自交系进行杂交得到相应矮秆和高秆杂交种材料,分别记为Lx9801/D和Lx9801/H、C607/D和C607/H、C785/D和C785/H、S121/D和S121/H、郑58/D和郑58/H、昌7-2/D和昌7-2/H。

1.2 试验方法

6种矮秆和高秆杂交种材料采用双行种植,每个小区种12行,行长3.5 m,大行距60 cm,小行距45 cm,株距25 cm,重复3次。2014年试验在山东农业大学试验田进行,6月上旬播种,田间管理同大田。调查出苗到开花的时间;每行随机选择5株进行株高、穗位高田间测量并挂牌标记;玉米成熟后收取标记植株果穗进行室内考种,主要包括穗长、穗粗、穗行数、行粒数、秃尖长度、粒重、百粒重、轴重、出籽率等农艺性状。性状评价标准参用《玉米种质资源描述规范和数据标准》[14]。粒重、百粒重等按照北方玉米安全储存含水量14%的标准进行换算。

1.3 数据分析

采用 Microsoft Excel 2010和SPSS 18.0软件进行统计和方差分析。

2 结果与分析

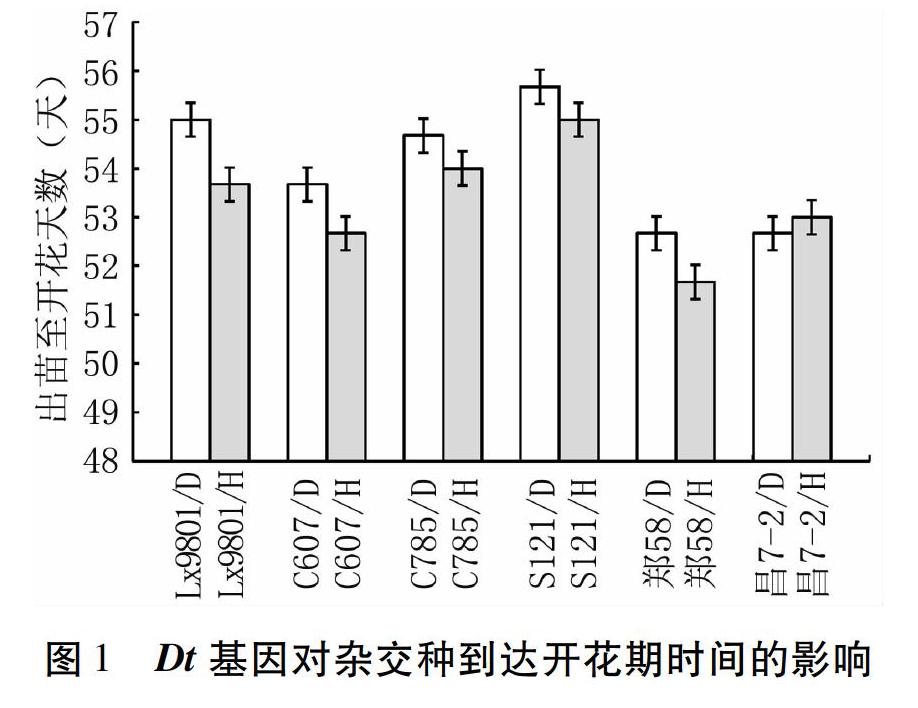

2.1 Dt基因对杂交种材料出苗至开花时间的影响

开花期标志着玉米进入以生殖生长为主的阶段,因而到达开花期的时间长短对玉米繁殖后代非常重要。由图1可知,除昌7-2/D比昌7-2/H到达开花期时间较短外,其它都是含有Dt基因材料所需天数较长,总体长1天左右,其中Lx9801/D和Lx9801/H天数相差1.5天左右,可见Dt基因在一些材料中使玉米到达开花期的时间推迟。我们前期研究发现矮秆突变体近等基因系高、矮秆材料在相同环境下,矮秆比高秆散粉推迟5天左右、吐丝推迟4天左右,由于杂交种进行比较时矮秆基因处于杂合状态,矮秆基因的剂量和效应导致生育期推迟时间减少。

2.2 Dt基因对杂交种材料株高、穗位高的影响

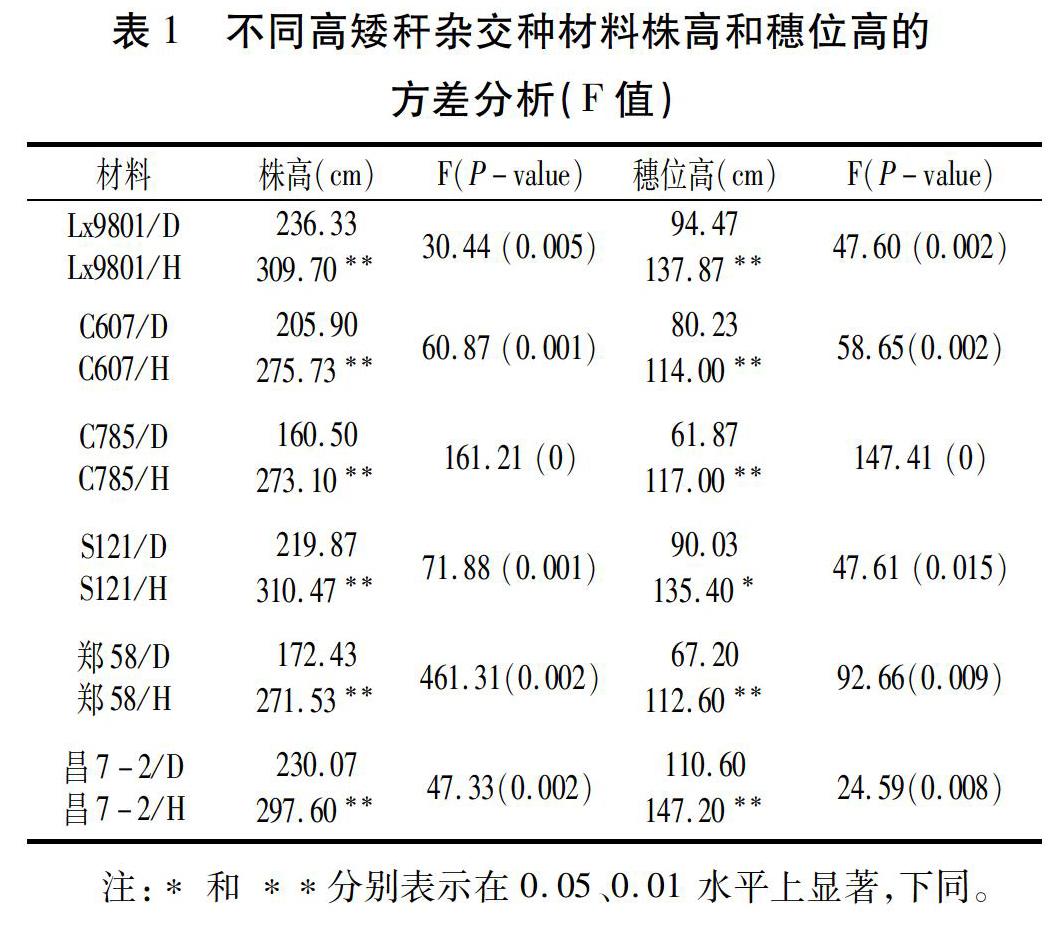

株高和穗位高是玉米重要的农艺性状,适当降低株高和穗位高,使植株重心下降,能够提高抗倒伏能力。对高矮秆试验材料的株高和穗位高进行方差分析(表1)可知,6种高矮秆杂交种材料的株高差异都达到极显著水平;Dtdt基因型植株比dtdt基因型植株的株高平均降低67.53~112.60 cm,其中C785/D和C785/H株高差别最大,达到112.60 cm;对穗位高方差分析发现,S121/D和S121/H高矮秆杂交种材料差异达到显著水平,其它5种材料达到极显著水平,玉米穗位高平均降低33.77~55.13 cm。这表明,Dt基因能使玉米株高和穗位高大幅度降低,植株重心下降,对增加玉米种植密度、提高抗倒伏能力及适合机械化收获具有重要的研究意义。

2.3 Dt基因对杂交种材料果穗性状的影响

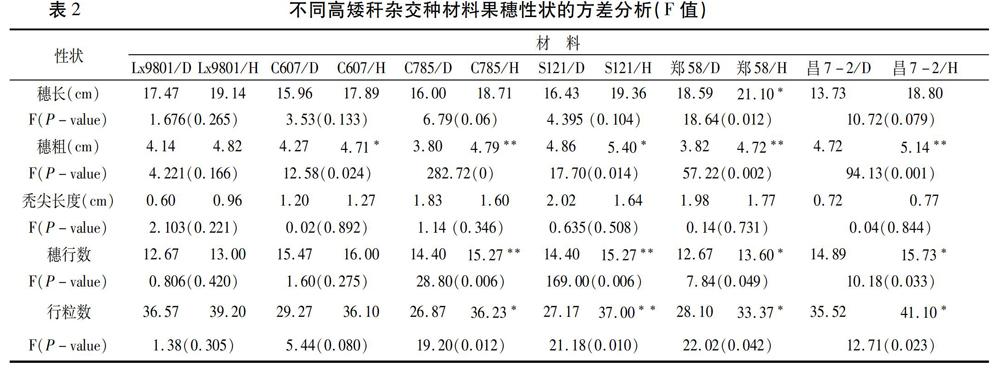

由表2可以看出,Dt基因有使玉米穗长减小的趋势,但在6种高矮秆杂交种材料中除郑58/D与郑58/H穗长差异显著外,其它高矮秆杂交种差异不显著;C607/D与C607/H、S121/D与S121/H的穗粗差异达到显著水平,C785/D与C785/H、郑58/D与郑58/H、昌7-2/D与昌7-2/H高矮秆材料差异达到极显著水平;各高矮秆材料的秃尖长度差异不显著,但Dtdt基因型植株穗长比dtdt基因型植株短1.67~5.07 cm。故Dt基因对玉米植株穗部性状影响较大,降低了籽粒的发育空间和结实率。

穗行数和行粒数决定一个玉米果穗的总粒数,是构成玉米产量的重要因素,对产量具有重大影响。通过对高矮秆材料穗行数和行粒数的方差分析可知,C785/D与C785/H高矮秆材料的穗行数差异极显著,行粒数差异显著;郑58/D与郑58/H、昌7-2/D与昌7-2/H在穗行数和行粒数上差异显著,S121/D与S121/H差异达到极显著水平。穗长、穗粗、秃尖长度、穗行数、行粒数是评判玉米穗部优良与否的重要性状指标,从单株玉米果穗上看,Dt基因限制了玉米果穗的穗行数和行粒数,总粒数降低。由表2得出,Dt基因降低了玉米穗部的生物产量,对玉米单株产量具有不利影响。

2.4 Dt基因对杂交种材料穗粒重、百粒重及出籽率的影响

百粒重是衡量玉米籽粒大小的重要指标,穗粒重是决定产量的关键因素[15,16]。由表3可知,各高矮秆杂交种材料的穗粒重差异比较明显,相差范围在52.95~98.02 g之间,其中C785/D和C785/H差异达到极显著水平,穗粒重相差最大;Dtdt基因型植株的百粒重低于dtdt基因型植株,其中C785/D与C785/H、昌7-2/D和昌7-2/H高矮秆杂交种百粒重差异达到显著水平;从出籽率来看,除郑58/D和郑58/H差异显著外,其它材料差异都不显著。由此可以看出,Dt基因在玉米的穗粒重和百粒重方面有一定的不利影响。该基因能够大幅度降低单株玉米的籽粒重量和籽粒大小,而粒重的降低无法得到其它产量因素的补偿[17],在相同条件下,Dt基因对玉米单株产量来说具有不利影响。

3 结论与讨论

据不完全统计,我国玉米产量每年因倒伏损失近100×104 t [18],倒伏已经成为玉米高产稳产的主要限制因子,培育抗倒伏玉米品种是现在及未来农业的需要。玉米株高和穗位高决定玉米植株的重心,重心越高,倒伏的风险就越大[19]。由于矮秆玉米重心低、抗倒伏能力强,因此具有高秆玉米不具备的优势。Dt基因使玉米株高降低不是因为茎节数量的减少,而是由于节间长度的缩短所导致,节间长度的缩短增加茎秆的强度,提高植株抗倒伏能力。我国农业正在逐步实现机械化,具有矮秆、早熟、耐密植、抗倒伏、脱水快等特点的玉米品种具有非常大的潜力和优势。矮秆玉米株型紧凑,适宜高度密植,籽粒脱水快,群体光能利用率高,因此培育矮秆玉米品种是玉米育种的一个重要方向。我国矮秆玉米的选育在20世纪70年代就已经开始,培育的南矮325、南矮1号、成矮2号[20,21]等是比较早的矮秆品种,由于控制矮生的主效基因与其它不良基因连锁,虽具有群体增产能力但达不到实际产量效果。矮秆资源狭窄限制玉米矮化育种发展,亟需发掘和利用新的矮源和矮秆基因,培育矮秆玉米品种,提高单产。

本试验矮秆材料52333能够正常结实,其株型较好,能丰富矮秆种质资源,为培育出优秀的矮秆品种奠定良好基础。Dt基因是一个显性矮秆基因,对玉米植株的降秆作用非常明显,极大地降低株高和穗位高。玉米矮秆基因Dt对穗长、穗粗、穗行数、行粒数、粒重等具有不利影响,从而影响玉米单株产量,但对密植增产和抗倒伏可能有一定的贡献,如何协调二者的关系以加快矮秆基因Dt应用于生产是今后研究的重点。

参 考 文 献:

[1]

王益军,苗楠,施亚婷,等. 一份玉米显性矮秆突变体的遗传分析[J]. 华北农学报,2010,25(5):90-93.

[2] Chandler P M,Marion-Poll A,Ellis M,et al. Mutants at the Slender1 locus of barley cv Himalaya. molecular and physiological characterization [J]. Plant Physiology,2002,129(1):181-190.

[3] Hedden P. The genes of the green revolution [J].Trends Genet.,2003,19(1):5-9.

[4] Beavis W D,Grant D,Albertsen M,et al. Quantitative trait loci for plant height in four maize populations and their associations with quantitative genetic loci [J]. Theor. Appl. Genet.,1991, 83:141-145.

[5] Pilu R, Cassani E,Villa D,et al. Isolation and characterization of a new mutant allele of brachytic 2 maize gene[J].Molecular Breeding,2007,20(2):83-91.

[6] Fujioka S,Yamane H,Spray C R,et al. Qualitative and quantitative analyses of gibberellins in vegetative shoots of normal,dwarf-1,dwarf-2,dwarf-3,and dwarf-5 seedlings of Zea mays L.[J]. Plant Physiol.,1988,88(4):1367-1372.

[7] Wang Y J,Deng D X,Ding H D,et al. Gibberellin biosynthetic deficiency is responsible for maize dominant Dwarf11(D11) mutant phenotype:physiological and transcriptomic evidence[J]. PLoS ONE, 2013,8(6):e66466.

[8] Teng F,Zhai L H,Liu R X,et al. ZmGA3ox2,a candidate gene for a major QTL,qPH3.1,for plant height in maize[J]. Plant Journal,2013,73(3):405-416.

[9] Yang X J,Lu M,Zhang S H,et al. QTL mapping of plant height and ear position in maize (Zea mays L.)[J]. Hereditas(Beijing),2008,30(11):1477-1486.

[10]Zhang Z M,Zhao M J,Ding H P,et al. QTL mapping analysis of plant height and ear height of maize (Zea mays L.)[J]. Genetika,2006,42(3):391-396.

[11]郑德波,杨小红,李建生,等. 基于SNP标记的玉米株高及穗位高QTL定位[J]. 作物学报,2013,39(3): 549-556.

[12]张素梅,刘凤军,刘保申,等. 新的玉米显性矮秆基因的发现及初步分析[J]. 玉米科学,2007,15(3):15-18.

[13]王立静,哈丽旦,张素梅,等. 新的玉米矮秆突变基因的鉴定与遗传分析[J]. 华北农学报,2008,23(5):23-25.

[14]石云素. 玉米种质资源描述规范和数据标准[S]. 北京:中国农业出版社,2006.

[15]魏亚萍,王璞,陈才良. 关于玉米粒重的研究[J]. 植物学通报,2004,24(1):37-43.

[16]陈春侠,陆明洋,尚爱兰,等. 基于单片段代换系的玉米百粒重QTL分析[J]. 作物学报,2013,39(9):1562-1568.

[17]崔俊明,王海龙,李成立,等. 玉米子粒发育的生理特性研究[J]. 河南农业大学学报,1995(2):116-120.

[18]丰光,黄长铃,刑锦丰. 玉米抗倒伏的研究进展[J]. 作物杂志,2008(4):12-14.

[19]陈玉水,卢川北. 玉米穗位高与株高的相关研究[J]. 广西农业科学,2004 ,35(2):111.

[20]四川省南充地区农业科学研究所. 矮秆玉米杂交种的培育[J]. 中国农业科学,1978(2):21-25.

[21]杜世灿,周永华,杨令贵. 矮秆玉米杂交种——成矮2号[J]. 农业科技通讯,1979(2):10.