在陕西发现“历史”

2016-05-14牟利锋

牟利锋

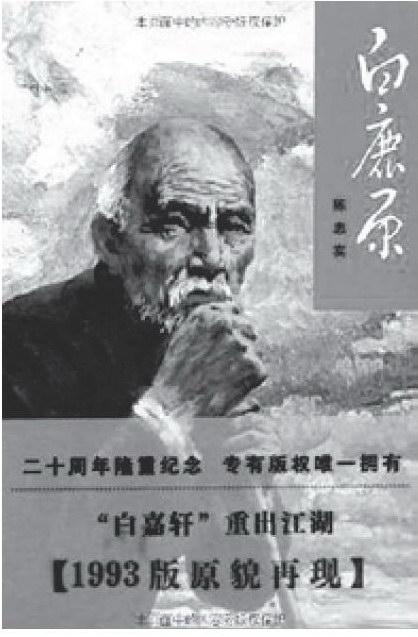

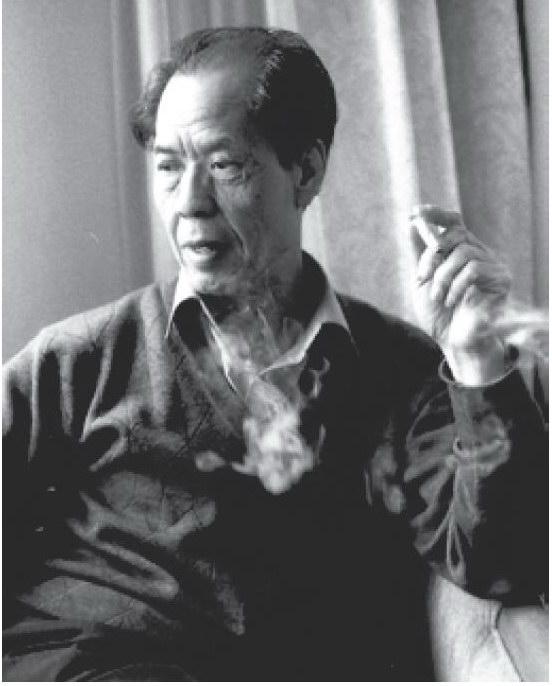

2016年4月29日,中国作家协会副主席,陕西省作家协会名誉主席,著名作家陈忠实因病医治无效,于西安逝世,享年74岁。对一位作家来说,对他最好的纪念莫过于重新阅读他的作品。为了纪念这位优秀的作家,本刊特邀请两位评论家从文学角度来再度理解《白鹿原》。

陈忠实走了,这个消息最初让人迟疑,但即刻也就释然,一个视文学为生命,抱着“垫棺作枕”想法的作家,他的自然生命早晚要耗尽。陈忠实自己曾经写过两篇关于“死”的文章,态度很坦然,即便如此,他的死已然成为一个社会话题。陈忠实的认真、执著固然是这个社会最缺乏的品格,他的苦吟、抱负也是我们这个奢谈理想的社会最沉重的坚守。但这些仍然不足以解释陈忠实的人与文,何以在商品大潮如此汹涌的时代能够站得住、站得久。一个作品不多,甚至在批评家们看来文大于人的作家,为什么会在中国文坛,乃至社会产生如此大的反响?陈忠实的意义究竟何在?我们有必要回到陕西这块土地,看看陈忠实到底为我们贡献了什么。

一、何处是“陕西”?

陈忠实的创作没有离开过陕西,具体说没有离开过关中平原上的那个村、那座城。关中对他来说不是简单意义上的生养之地、归根之所,更是创作的营养之泉、生命的滋养之根,血脉所在不是乡土情结可以道尽的。陈忠实曾经坦承自己对关中这块土地的热爱,“用一句话或者一个词概括我的直接感受,这就是:沉重。既是背负的沉重,更是心灵的沉重”。这种沉重感从何而来?关于陕西、关于西安,贾平凹在《老西安》里提到这样一则趣事:去上海出差,旅馆门房拉住他聊西安:“听说西安冷得很,一小便就一根冰拐杖把人撑住了?!我说冷是冷,但没上海这么阴冷。他又说:西安城外是不是戈壁滩?!我便不高兴了,说,是的,戈壁滩—直到新疆,出门得光膀子穿羊皮袄,野着嗓子拉骆驼哩!”看似荒诞,实则极具代表性。门房老头的说法虽然经不起推敲,但它却是相当一部分没有来过西安的人,特别是南方人对西安、陕西的最初想象。

陕西的“落伍”既是一个历史过程,也是文人的文学想象,换句话说,“落伍”是历史与文学双重塑造的结果。“秦中自古帝王州”,西安想象摆脱不了历史上曾经辉煌一时的汉唐故都,这是这座城,乃至整个陕西的幸与不幸。十三朝古都,说来平添当地人思古的幽情和意绪,站在这块原上,即便是只能吼秦腔,底气依然。然而,陕西如今的没落几乎是直线的,没有反弹。因为地缘劣势,随着整个中国的近代化,陕西的不堪在1920年代到了极致。1924年暑期,鲁迅抱着汉唐故都的旧梦来到西安,感到大失所望:“五六年前我为了写关于唐朝的小说,去过长安。到那里一看,想不到连天空都不像唐朝的天空,费尽心机用幻想描绘出的计划完全被打破了,至今一个字也未能写出。”此情此景,汉唐故都没有能为后来的子民增加自豪的砝码,反倒成为沉重的负担,这块土地上生发的人和事也都逐渐为粗略的地域印象所淹没。

对此,陈忠实有自己的看法。有一则陕西民谚流传甚广:“一碗粘面,喜气洋洋;没有辣子,嘟嘟囔囔。”陕西人喜吃面,粘面加辣子就足可以让当地人开怀。谚语本来写实,用来观察陕西民间的风土人情不失为一个很好的角度。但陈忠实不这么看,因为谚语“似乎还隐约着一层言外之意,以面食为生的关中人,不及以大米为主食的南方人脑瓜聪明灵活,自然影响到思维,也影响到经济发展”,但“欧洲和北美人多以面包为主食,面包是用小麦为原料而不是以大米为原料的,似乎并不妨碍他们作为世界经济最发达地区的人的大脑结构和思维方式”。陈忠实用欧美人也以面食为主作为反诘,看似孩子气,实则自有他的逻辑,也算是以其人之道还治其人之身。所谓西部的落后保守正是在近代以来西风东渐的大背景下逐渐产生的,但从源头上讲,也许地域性的风俗习惯东西方恰好又是相通的。

在陈忠实看来,陕西人一点都不保守,“西安是响应辛亥革命且完成‘反正最早的几个城市之一。陕西的共产党人在陕西传播共产主义几乎与全国同步。陕西农民运动开展的广泛和深入程度只次于湖南,仅蓝田一个县就有八百多个村庄建立了农民协会,缺憾在于没有人写这场大革命运动的‘考察报告”。这其中已经隐含着为陕西这块土地辩诬、立史的冲动。而所谓的乡土情结,也不是陕西人的特色,安土重迁源于农耕文明的基因,背井离乡也首先出于各地生存状况的比较。要说恋乡情结,陈忠实断言在中国范围内,恐怕没有哪个地域的人比上海人更重了。这一逻辑要想反驳,也着实得费些功夫。

这自然不是什么地域文化的意气之争,也不是故土情结的本能反应,而是有关陕西这块土地的重新思考。近代以来,中国的西部地区,包括陕西,在近代化的整个过程中处于非常被动的地位。东部地区不论在政治、经济,还是文化上始终以启蒙者的姿态出现,而西部则完全处于从属地位,只能扮演被启蒙的角色。西部的近代化也往往被描述为一个逐渐向东部敞开的过程,红军的长征、西南联大师生的内迁等都被誉为东部对西部的文化启蒙。在东西部的强烈对照中,我们听到的只是东部的声音,诺大一个西部反倒失声。真正的“西部”在哪里?陈忠实考虑的恰恰就是这样一个问题。西部,特别是陕西的失落,既不是历史,也不是现实,而是被历来的叙述所塑造,我们需要寻找的正是陕西自己的声音、历史。

二、寻找原上的精魂

为陕西辩诬,乃至寻找陕西自己的声音,谈何容易?且不说近代以来文化上东强西弱这种普遍的历史观念,就是作家自己的认知和判断也难免深受此种说法的影响。陈忠实不是理论家,可以通过构建一套理论体系来破除迷障,说服自我。当然理论对他而言,虽则系统严谨、有理有据,但终究属隔靴搔痒,难得见真的性情、真的血泪。一切还得从自身的生命体验说起。已过不惑之年,陈忠实对自己的生命突然有大恐惧:“我在进入四十四岁这一年时很清晰地听到了生命的警钟。我从初中二年级起迷恋文学一直到如今,尽管获了几次奖,也出了几本书,总是在自信与自卑的矛盾中踯躅。我突然强烈地意识到五十岁这一年龄大关的恐惧,如果我只能写写发发如那时的那些中短篇,到死时肯定连一本可以当枕头的书也没有。”这种内心深处的恐惧让他意识到留下来的时间也许不多,而生命对他来说更为重要的是厚度而非长度。

时间是1986年,中篇《四妹子》写成,自家的房子也已经建好,陈忠实像往常一样坐班车进城。坐在一个靠窗的位置上,窗外熟悉的坡地、麦苗、油菜花一缕缕掠过,还是这片原,这块地,陈忠实却恍然第一次发现了它的魅力:“我此前不知多少回看见过这些景象,而且行走其中,推车挑担或骑自行车不知有几十几回了,春草夏风秋雨冬雪里的原坡和河川,在我早已司空见惯到毫不在意,现在在我眼里顿然鲜活起来生动起来,乃至陌生起来神秘起来。一个最直截的问题旋在我的心里,且不说太远,在我之前的两代或三代人,在这个原上以怎样的社会秩序生活着?他们和他们的子孙经历过怎样的生活变化中的喜悦和灾难……以这样的心理和眼光重新阅读这座古原的时候,我发现这沉寂的原坡不单在我心里发生响动,而且弥漫着神秘的诗意”。只有当再次直面这片原的时候,陈忠实生命的质感才被激活。他知道自己最好的年华以及最后的年华都将和这块土地紧紧地联系在一起。

陈忠实历来坚持创作源于生活的观念,也对自己乡土生活的经验和积累非常自信。原上原下多少个村庄、学校都留下他的足迹,何况他就是一个地道的农民,生于斯长于斯。直到回首白鹿原的这一刻,陈忠实才发现,对于这一块土地,他原来是如此的无知。远的不说,近百年来,生活在这块土地上的人承受了什么付出了什么,他们的沉忧隐痛有谁曾好好体会?

要了解这一块土地,陈忠实决定沉入历史,自己动手动脚去“发现”关中,乃至陕西近代以来的剧情主线。查阅蓝田、长安县志,在其他作家看来完全是吃力不讨好的事,甚至不明白他为什么要这样做。刚打开县志时陈忠实也有这样的疑惑。历史的沿革、划界的变化,包括地方历次的天灾人祸都让他始料未及,但却难有生命上的碰撞感。反倒是县志卷末最不起眼的有关“贞妇烈女”的记载,顿然让他心惊。这些列在卷末的“贞妇烈女”虽然生活形态各异,但都以自己的生命实践了自己的信条,最终却只能留下几行文字,连真姓实名也无缘得见。这是怎样一种不幸和寂寞?由此,陈忠实又不禁本能地想起了自己听过、见过不知多少的乡村“酸黄菜”的故事。故事里所谓的“荡妇淫娃”比之于“贞妇烈女”,虽然让人难堪,但却充满了生命的张力。这种实实在在的生命之间的碰撞感让他兴奋不已,白鹿原上的人和事逐渐活了起来。

挖掘已经沉埋的历史,不是为了还原所谓的真实,而是为了和曾经的人事直接对话,如此抱负,就不是简单地翻翻县志可以实现的。陈忠实决定为脚下这块土地立传,写出关中人的魂魄,陕西人的气性,可当他多方面调动自己的生活储备时,却发现缺少一个可以触发的点。这个时候,“厦屋爷”深沉而舒缓的呻唤起到了关键性的作用。厦屋爷是陈忠实唯一见过的祖父辈里的一个爷爷。虽然在他不到十岁的时候,厦屋爷就已经过世,但这深夜睡熟后的呻唤还是给幼小的陈忠实留下了难以磨灭的印象。当他沉入先辈的生活,寻找原上的精魂时,厦屋爷的呻唤一下子把尘封的历史拉倒眼前,“厦屋爷夜半的呻唤,是我直接感受直接纳入的白嘉轩鹿三们富于生命质感的声音。我在小书房里骤然问兴奋起来,甚至有点按捺不住的心颤。我在这一瞬,清晰地感知到我和白嘉轩鹿三鹿子霖们之间一直朦胧着的纱幕扯去了,他们清楚生动如活人一样走动在我的小书房里,脚步声说话声咳嗽声都可闻可辨”。

正是在与历史的反复对话中,在与这块土地切身的接触中,在与过去的生命的直接碰撞中,陈忠实逐渐找到自己创作的真正动力和方向。为陕西这块土地上曾经的人和事塑形、传心,找到属于这块土地自己的声音,这是他的抱负,也是他的使命。

三、所谓“传统”

谈论陕西文化,少不了谈它的传统。陕西的传统文化既指向一种历史遗留,也意味着一种文化上的价值判断。换句话说,人们虽然承认陕西文化的悠久、深厚,但却不满于它的封闭、保守。在某种意义上,陕西文化几乎成了落后、僵化的代名词。有清一代,就学术思想的潮流而言陕西也是逐渐边缘化的。有学者就断言乾嘉朴学未过潼关。关中,乃至陕西此时仍然是理学的天下。

所谓陕西的文化传统,具体来说是理学中的关学,对这块土地的影响无疑是最为深远的。远及北宋的张载,近至清末民初的牛兆濂,关中地区的大儒们以其特有的信念、毅力,在这块贫瘠的土地上践行儒家的“知其不可而为之”的人世理念,往往成为后来者效法的模范。因此,当陈忠实构思《白鹿原》这部小说的时候,首先跳出来的人物便是朱先生。可当他真正动笔捕捉这个人物时还是颇费踌躇。原来,所谓的关学或者儒家传统并不能与创作者产生真正的共鸣。关学的条条框框非但没有帮上忙,而且限制了作者的想象与创造。至此,问题的关键就在于,到底是什么让陈忠实和关中最后的大儒牛兆濂联系起来?当我们在谈论关学传统的时候,到底在说什么?

事实上,陈忠实走近关学传统,依靠的恰恰不是严谨的学说,而是让人感奋的故事。在调查家族资料的过程中,陈忠实无意问听到有关曾祖父的一则逸闻。曾祖父个子很高,腰杆儿总是挺得又端又直,从村子里走过去,那些在街巷里袒胸露怀给孩子喂奶的女人,全都吓得跑回自家院门里去。这则逸闻给陈忠实以强烈的刺激,“此前我已经开始酝酿构想着的一位族长的尚属模糊平面的影像,顿时就注入了活力也呈现出质感,一下子就在我构想的白鹿村的村巷、祠堂和自家门楼里踏出声响来;这个人的秉赋、气性,几乎在这一刻达到鼻息可感的生动和具体了”。长辈人身上方正不苟的品格,因为血缘的关系让陈忠实突然有种生命的贯通感,他醒悟到自己正在走近所谓耕读传家、诗书继世的儒家传统。

牛兆濂的故事在白鹿原上早就传为佳话。抗战初期,牛兆濂先是联络全国几位旧知识分子,在上海一家大型日报上发表抗日宣言,紧接着,他身体力行,古稀之年竟然徒步走到潼关,准备前往中条山抗战的前线。虽然后来被劝回,但在家国危难之际,老派学者的铮铮铁骨和敢于担当的精神仍然让后来的子孙敬仰不已。不论是曾祖父的方正不苟,还是牛才子的铮铮铁骨,如此人格都是传统中国文化最值得我们感念和追怀的一面。重操守、讲担当、自尊自强、有情有义,不论在任何时候都是我们这个民族最可宝贵的精神财富。要说传统,这才是真正活着的传统。它不但在曾祖父、牛才子这样有故事的人身上,而且业已成为整个民族的文化血脉,特别是在底层社会,中国文化中最顽固、也最强悍的一面表露无遗。而这些人物就在作家身边,触手可及。陈忠实在创作的储备过程中,将逐渐清晰化的关于传统文化的这一发现称之为中国人的“文化心理结构”。抓住了这条线索,陈忠实其人其文就有了精神、气质上的重量,以此来衡量中国近代以来的风云变幻,这块土地的幸与不幸也就清楚了许多:“好的东西很难把它颠覆,坏的东西、腐朽的东西也很难把它排除,很难剔除掉,这就必然发生精神更新过程时心理结构的颠覆和重建的痛苦过程。这个痛苦表现在大的社会事件上是战争,死多少人,小到每一个家庭的父父子子,妻子儿女,在这个旧的、传统的心理结构被颠覆到重建过程中的矛盾和痛苦。”而《白鹿原》的魅力也正来源于这股精神基调。

关中,乃至陕西在近代以来的中国文化版图上是一个独特的存在,因为偏居西部,它的屈辱与光荣在某种意义上也正是老大中国社会转型的一个缩影,这里有大历史、大故事,有待有心人来整理、挖掘。陈忠实就是最恰当不过的“这一个”,这是这块土地的幸运。而对陈忠实来说,他的幸运就是找到了真正属于“陕西”自己的声音、历史,这块土地在他的笔下终于新鲜活泼起来。

责任编辑:李松睿