罗伯特·劳森伯格:跨越图像与现成品的界限

2016-05-14杨晨

杨晨

尤伦斯当代艺术中心(UCCA)于2016年6月12日至8月21日在大展厅呈现大型展览“劳森伯格在中国”,展出美国艺术大师罗伯特·劳森伯格(Robert Rauschenberg , 1925—2008年)的巨作《四分之一英里画作》(The 1/4 Mile or 2 Furlong Piece, 1981—1998年),该作品由190部分组成,长度约305米。这是该作品自2000年以来的首次展出。劳森伯格的一系列拍摄于1982年访问中国期间的彩色照片《〈中国夏宫〉研究》(1983年)也同时展出。而此次距劳森伯格1985年在中国美术馆的划时代性的展览“劳生柏作品国际巡回展”已经时隔30年,当年的展览被认为是与国内美术界的“85美术新潮”的运动不谋而合。在1980年代的中国,迫切的想要了解西方,了解我们之外的世界。当时的我们津津乐道却又道听途说着马塞尔·杜尚的“现成品艺术”、杰克逊·波洛克的行动绘画、伊夫·克莱因坠入虚空的行为、约瑟夫·博伊斯的社会雕塑,以及安迪·沃霍尔的丝网印刷。而劳森伯格在中国美术馆为国人带来了一次伟大的、跨越媒介限制以及意识形态的真实接触。据统计,展览开幕式当天约有9000人的到访,而在接下去一个月的展期中,大约先后有30万人参观了展览,不出意外地收获了众多的质疑,迷惑以及热爱。

本次展览的主打作品《四分之一英里画作》可视为一件独立的回顾性作品,创作历程横跨17年,反映劳森伯格创作生涯中几乎全部的重要主题,如“白色绘画”“混合体”“纸板箱”“过剩”等系列,其中很多是由现成图像组成的拼贴作品或艺术家的摄影作品。时过境迁,如今我们这样回顾他,认为他是打破诸多媒介平台的先驱,同时也完全跨越了生活与艺术之间的藩篱。绘画、摄影、雕塑、丝网、综合材料、舞台布景、服装道具、声音装置等都在其涉猎的范围之中。然而终其一生所精于的图像保留、清洗以及复制的工作而言,我们可以发现始终贯穿着摄影行为的影响力。摄影貌似拥有着一种转换现实的能力,也成为了跨媒介之间意义重大的铰链。正如他自己所说:“我决定也许只是继续绘画,但当绘画使用到摄影的时候,我再也不能不成为一位摄影师。”

瓦尔特·本雅明认为,艺术必须是政治的,从而得以摆脱艺术传统价值的束缚。就这一点而言,劳森伯格有着同样的意图,并且一直挑战着艺术为了艺术的概念,对他来说,艺术和生活是一种交集,在新的技术时代来临之时,应该大胆地拥抱周遭的世界。透过劳森伯格漫长的创作生涯,呈现在观者面前的是那些用光影绘制的蓝晒、难分主次的拼贴、具有实验价值的摄影、富有肌理的综合绘画,以及那些晦涩隐喻的装置。这一切更多地是在建造一种所谓的“组合”,而这种组合本身也体现着隐藏于其身后更为重要的观点,一如延承着杜尚所引领的问题:“现成品是否可以成为艺术品?也就是说,无论多少图像和物品被结合在一起,在并未丧失其日常功能认知的同时,是否可以构成艺术品本身呢?如果我们抹杀艺术与生活的界限,是否也就意味着,可以使用众多与千百年来艺术创作无关的材料和技术呢?

黑山—作为艺术的起点

1925年罗伯特·劳森伯格出生于美国德克萨斯州的阿瑟港,在少年时代并没有接受过特殊的艺术训练,在从军的日子中,一次偶然对亨利·亨廷顿图书馆的参观时,他发现了托马斯·庚斯博罗的《蓝色少年》,当时他激动地认识到这不再是扑克牌画片,而是原作的时刻,第一次体会到绘画作品通过摄影的复制而传播的力量,也将成为一个艺术家的梦想根植在了自己心中。

1947年,他在堪萨斯城市艺术学院开始了自己的艺术道路。1948年的3月,因为巴黎画派艺术家相互影响并促进的美谈,他毅然奔向了在20世纪初名声海内外的巴黎朱利安学院,令人失望的是,它并不能给予求学若渴的劳森伯格带来更加适应时代语境的创作思想。同年10月,他来到了黑山学院。为的就是向德国远道而来的约瑟夫·阿尔伯斯学习。阿尔伯斯以在德国的包豪斯教授基础课程而闻名,注重研究不同材料之间的本性,并且倡导学生去感受以及体验,从而组合材料的固有内在属性,建立一种结构与质地,从而将其转化为绝对意义上的材料语言。我们不难想象经过阿尔伯斯课程的训练,对于劳森伯格的创作道路带来了怎样的影响。

黑山学院,在这样一所美国历史上短命却神奇的实验基地里,劳森伯格走进了黑兹儿-弗里达·拉尔森(Hazel-Frieda Larsen)教授的摄影课程之中,也遇到了阿龙·西斯金德(Aaron Siskind)、哈利·卡拉翰(Harry Callahan)等优秀的摄影艺术家。这个时期,我们可以清楚地看到他从相机中攫取的现实,往往构成着与他平行生活的世界关系,那些并没有经过修剪的摄影不仅仅记录了光线与物品,更提供了对于建筑物结构的认识。比如在《静静的房屋-黑山》中,两道强烈的阳光倾斜着刺入屋子,除了靠在白墙上的两把椅子再别无它物。这是对于世界特殊的观看,那不是整体的,而是碎片化的,以平面绘画的形态与建筑相互呼应,并彼此为邻。

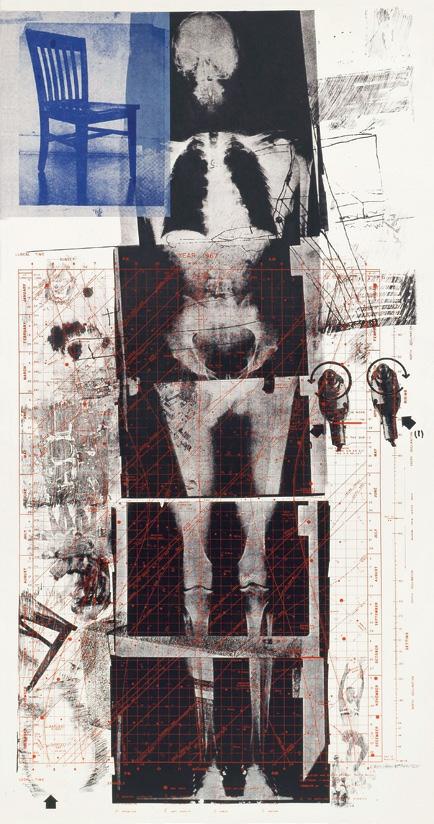

摄影对他而言,是最早接触并深入使用的媒介。1951年他与苏珊·薇尔合作的蓝晒作品《女人体》成功入选了纽约现代美术馆举办的展览—《摄影中的抽象》,可以说,这是在黑山时期他与薇尔非常具有实验性的创作之一,通过测量、布置以及光照,身体自身作为材料的特点在这里得以被印证,并留下痕迹。在背景之中,感光材料与时间的呼应不仅仅构成了摄影的过程,也同样与他在1967年用X光片所拼接创作的《助推器》这件作品之间铺垫了阅读关系。当然,这件作品也同样召唤起我们对莱奥纳多·达芬奇著名的绘画《维特鲁威人》的回忆。在黑山期间,他的两张黑白摄影率先通过展览走入了公共收藏,正是摄影使得他在艺术领域中占有了一席之地。

FSA的时代语境

摄影并不是仅仅以进入博物馆与画廊为目的地,它也经常以认知的客体、调查的文献又或者说是思考的主体等多重身份进入社会学的领域。如果说黑山学院给予了劳森伯格艺术的教育,而FSA则提供了一种时代语境。美国政府的农业安全局(FSA),先后雇佣了一批摄影师拍摄美国农业状况,最早的初衷是为了记录并展示罗斯福新政的成就,但项目自身很快就显示出了超越宣传的社会意义以及其美学成就。毫无疑问这的确是一项极具建设性的工作,作为政府雇员的摄影师们以一种相对透明的方式记录了当时美国的环境状况,以及人民的生活境遇,提供了有关社会发展中人类疯狂的行为以及不切实际幻想的影像证据。通过收录而来的27万张底片中所涉及的广阔的社会学意义,摄影颠倒了主客体之间的关系,使得美国通过摄影将自身介绍给美国,也同样使得摄影成为人们互相了解的途径与载体。

尽管劳申博格在50年代放弃了拍摄整个美国每一寸土地的雄心,但通过这样一个计划,我们还是可以清楚地意识到当时FSA对他造成了巨大的影响,而这种影响力也渗透在拍摄于1952年的《无题 隔板建筑物正面》(Untitled[Clapboard facade])《查尔斯顿街》(Charleston Street)以及《宾夕法尼亚车站》(Penn Station)等作品之中,我们不难看出他与沃克·伊文斯面对正在形成中的美国社会时视角上的某些渊源关系。

在80年代初,他重拾了拍摄美国计划里的一部分。例如在《进+出 城市界限》(In + Out City Limits)这个系列中,他走入巴尔蒂摩、波士顿、纽约、洛杉矶等城市,但意图已不再是猎取城市的独特景观,而是寻求城市中有趣的细枝末节。甚至是那些被拆散的自行车骨架、查尔斯顿的卫生间、建筑物尖锐的围栏等等。这种细节的呈现,可以帮助我们反观他那些较为宏达的创作。这种琐碎的、平面的、缺乏景深的照片恰恰呼应着劳森伯格看待世界的方式,体现着艺术家的态度,他用自己的态度将世界解构,而这些照片只是世界的一角、一幅作品中的某种局部罢了。

超现实主义的影响

20世纪早期的蒙太奇照片在某种意义上是一种不连续的艺术。生活的碎片经过重组与搭建,打破了原有的幻觉以及对生活再现的庸常。毋庸置疑超现实主义也深刻的影响了劳申博格的创作。比如在《塞+罗马台阶1-5》这一系列照片中,他明显地通过摄影语言规划了一幕剧场,甚至是一种貌似电影般的书写结构。这并不是一幅动感的照片,而是5张,完全可以算得上是摄影师与模特之间的合谋,他们调动着空间的同时也扩张了时间的纬度。而在1963年创作的《特快》以及《驳船》这样的丝网创作中,我们不难发现他对复制、叠加、覆盖等造型语言的热爱,而他画面中所使用的具有运动性的图像,明显有着一种埃德沃德·迈布里奇(Eadweard J. Muybridge)式样的动感,那可以被称作是摄影与电影之间的“中间地带”。

当塞·托姆布雷与劳申博格一起游历欧洲与北非的时候,我们也清楚地看到了他对于摄影媒介的实验精神,比如在位于威尼斯圣马可广场前的双重曝光,又或者是主观介入现实之后的再记录。旅途中,摩洛哥的墓碑、象形文字、浮雕、影子与行人陆续出现在他的作品中。在大量收集了跳蚤市场上的古董雕刻以及物品后,他开始了全新的组合创作。在罗马,他将从1952年9月到1953年2月期间所收集的完全不相干的物件进行了整合,其中包括了他的照片、一组33件的饰物、古旧的雕刻等,这些创作的素材相继出现在《私人的盒子》以及《私人的恋物》这样的作品中。后者可以算作劳申博格50年代早期最出名的作品之一。项链、棒子、骨头饰物、动物毛发被麻线缠绕在一起,悬挂在罗马的花园之中,像极了某种宗教般的仪式。通过拍照所记录的现场让观众感到意外与惊讶,这并非现实之物,它源自艺术家对于现实的介入以及修改,更混淆了“真实”的概念。它是某种反对自然主义的实践,也同样是反对关于事物自然顺序是独立而不可更改的挑战。

面对《私人的盒子》这样一张由劳森伯格安装并拍摄的照片,我想要引用匈牙利摄影师布拉塞(Brassa·)的一幅作品《心醉神迷的现象》作为某种链接。萨尔瓦多·达利在1932年再度对原作进行了二次创作其中包括24张人像、4个雕塑、16个男人的耳朵、一把椅子,以及一根针重组了一种对于欲望的表达。在这里,艺术创作出现了一种基于原作向多重现实所转移的轨迹。同样,作品也并非在意美的样貌,而是更加注重碎片化的组成,但我想强调的是:这里利用了原本现成的图像!也就是说摄影冲印出的结果,它向摄影究竟是现成之物还是艺术本身发出了提问。同样心醉于超现实主义的美国艺术家约瑟夫·康奈尔(Joseph Cornell)用收集的物品再度制造的盒子们与劳森伯格在《私人的盒子》中所做的摆布与安装则异曲同工。

作为现成品的摄影—综合的媒介创作

从1954年开始的《组合》直到他最后一个系列的作品《短波》之中,我们都可以看到劳申博格有规律的整合他自己的摄影,并应用于自己的艺术创作之中。他所使用的图像,比起摄影自身的语言来说,更加注重现成品图像的再度应用,而这些图像本身承载了某种操作,在复制、叠加、衍生、拼贴、重复之后,将可见之物及其意义联系起来又或者分离开去,给予观众一种开放性的思考,也制造着诸多的期待。尽管这种思考和认识也许会偏离航向,但这并不能改变艺术家致力于打破绘画、摄影以及装置之间的界限的实践。

将个人的纪念物与现成品以及出版物等一起并置是劳申博格方法论之中重要的一环,任何所使用的图片对他而言都拥有着某种意义。比如创作于1959年的《峡谷》中,一只秃鹰在充斥着颜料、纸板箱以及印刷复制品的背景之中铺面而来,而捆绑着的枕头似乎在暗喻着男性的身体。在人们看来,画面左边劳森伯格儿子的照片恰恰在这里使得作品被自传化。在艺术史中,有众多艺术家曾经对宙斯化身为鹰,降临人间并诱拐美少年盖尼米得这一神话进行过再现,但其中使用到儿童形象却并不多见,有特点的还当属荷兰画家伦勃朗。而劳森伯格用拍摄于1952年自己儿子的照片来暗喻盖尼米得吗?这使得深谙象征主义或者熟悉神话故事的观众们自然对这幅作品产生极度丰富又复杂的联想。但图像也许从来都不是一个简单的现实,无论是静态的还是动态的。在劳森伯格的组合拼接中,元素之间的关系是复杂的,而作品往往也隐匿了制作前后的顺序。摄影在这里是一种材料,它本身代表着某种直接记录的见证者,同时也充当着一个我们永远不能知晓秘密的持有者。

在19世纪下半叶所有主要的艺术运动里,象征主义伴随着教堂的兴建曾经风靡过法国之外的欧美,但直到今天这个时代,我们也无法视它为一种完全过时的表达。艺术史的确在某些方面愈来愈倾向于强调图像的组成部分而忽略它的感性的层面,甚至导致了将绘画与图像视作一体的地步。在美国成长起来的艺术家们更多地继承了杜尚的衣钵,而“现实本身”作为一种材料的概念得以成长与发展,约翰·凯奇,劳森伯格、康尼海姆等人无疑都是其中重要的实践者。站在劳森伯格所处的时代背景中,无论是《擦掉德·库宁的绘画》,还是他自身绘画中的肌理,其中都不免涉及到了“现成之物”的应用。他也在试图寻求现成品替代绘画创作中的主体,也就是寻求一种摆脱主体意志的途经。在这个时刻,摄影成为了它转化现实的媒介,它可以被视作另外一种现成品,作为一种象征之物。摄影比起绘画而言,它与现实的交手更加直接,更加紧密。那本来就是摄影的特点。也正是因为这种转化的现成品的拓展概念,使得它成为一种深刻的现实主义艺术。

两次世界大战之后,身处重压之下的文明中,抽象表现主义发展到了极致,似乎全世界都已经接纳这种绘画的信条的同时,摄影也同样以惊人的速度达到了另外一种极致的高峰。在笔者看来,以摄影为转化物的劳森伯格拥有了更加广阔的一种“中间地带”,恰恰是摄影给予了他游离在具象、抽象与形象之间的可能性。他的摄影并不是以看清历史为目的,尽管它们往往与历史共同在场。但通过劳森伯格造型语言的组合,摄影产生了新的思辩维度而延展到了图像的领域,他并不是要让我们将目光完全聚焦在摄影之上,而是通过摄影寻找一个开放的出发点,而不是终结的目的。正如艺术是持续不断的、反省的与世界发生的碰撞,而艺术品也远远不是这一过程的终点。

作者为西安美术学院教师。