扫清“城归族”面前的隐形屏障

2016-05-14陈子琨

陈子琨

在国家鼓励创新创业的政策支持下,一些已然跳出“农门”的农民工带着新的见识、资金和梦想踏上返乡路。

类比“海归”一词,人们称这一人群为“城归”一族。

当前,“城归”一族的数量正迅速扩大。

国家统计局数据显示,2010年以来,我国外出农民工总量增速持续回落,2011年、2012年、2013年和2014年外出农民工人数增速分别比上年回落2.1、0.4、1.3和0.4个百分点。

人们把这一现象称之为“洗脚进城,洗脑返乡”。

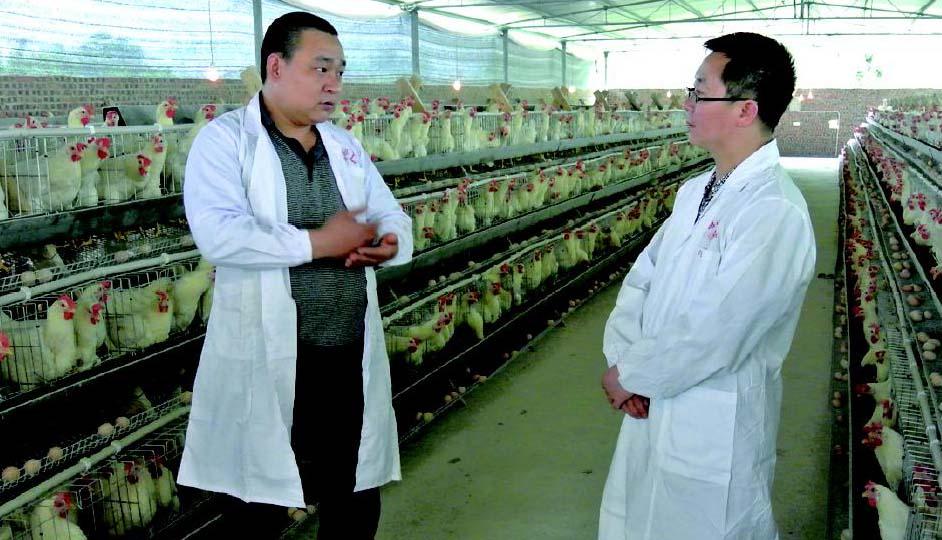

这些“城归族”,接受了城市的洗礼,有技术、有渠道、有资源。

但农村地区在迎接这轮人口红利时,却遭遇数道隐形屏障。

资金缺乏是返乡创业面临的首个“拦路虎”。

由于起步较晚,市场饱和度较高,返乡创业者在交易、融资中与大企业缺乏平等谈判地位,难以与“巨头”竞争。

创业经验不足是返乡农民工的另一苦恼。

以重庆乡村旅游为例,深度开发乡村旅游资源需要在优化景观、完善基础设施等方面“发力”,这少不了外来市场介入品牌建设和经营。但如何与旅游开发公司进行利益协调、如何设定股本结构和决策机制等,单凭个人经验很难准确把控。

值得关注的是,返乡创业火爆的背后还须谨防泡沫。

不少返乡创业者过于浮躁,很不理性,没有想好商业发展模式就盲目找投资,砸钱做广告,在“打鸡血般”的迅速扩张后陷入困境,显得过于急功近利。

如何让返乡农民工回得来、留得住、创得成?

“归去来兮,田园将芜,胡不归?”

如今的“城归族”早已不再是被城市“挤出”或消极避世的一族,在初起的乡村创业大潮中,他们是真正的主角,决定着中国乡村经济社会将会经历怎样的嬗变。

【支招】

创新激励返乡创业的机制。

可鼓励一批农村初高中毕业生进入农业职业教育院校学习,毕业后国家补贴一部分创业资金或利用项目帮扶,支持其回乡投身现代农业建设,进行“上学、创业、富农”的立体培育。

建立多层次的培训机制。

一方面整合社会职业教育和专业培训机构等各种培训资源,对具有创业意愿并具备一定创业条件的人员开展就业技能等系列培训服务,另一方面也要加強返乡创办企业所需人员的培训,提供劳务保障,避免返乡创业遭遇“招工难”。

破解融资的基层“梗阻”。

建议政府拨款设立专项基金,用于返乡创业人员的贷款担保,引导银行对合乎要求的返乡创业者从贷款额度、还款时间上放宽限制,消除金融机构的顾虑。

科学规划返乡创业园。

坚持市场化的运作方式,合理使用土地等稀缺资源,让乡村的经济活动也能发挥集聚效应。结合当地既有资源和实际情况进行创业园区定位,实现区内创业项目互补发展,谨防产业“孤岛”或同质化竞争。