极简生活如果可以,我想回归简单

2016-05-14王霄张惠清

王霄 张惠清

极简主义生活是对人生本质的追求与回归,是一种阅尽铅华之后的平淡和自由

位于德国东柏林的赫尔曼双子塔大厦里面,有一间普通的卧室。阳光从宽敞明亮的落地窗照射进来,房间里所有的摆设只有一张白色床铺和一盏黄色的落地灯。除此之外,再无他物。

这就是德国女建筑师伊娃·玛利亚·斯特德尔在东柏林的家。她在家里生活和工作,却不像其他设计师那样拥有琳琅满目的成堆物品。她是一个极简主义风格的设计师。

没有多余的摆设,将生活用品精简到最少。伊娃说,“这种极度削减的方式,使人更容易将注意力集中在房间里那些为数不多的物件上。这种环境令人心绪平静,也使你的感官更敏锐。”

这便是极简主义者的基本信仰。

“多余的财富只能买多余的东西,人的灵魂必需的东西,是不需要花钱买的。”梭罗名著《瓦尔登湖》百年前的娓娓道来,却在当今时代的浮光掠影中显得越发深刻。

在快速发展的时代背景下,极简主义生活方式正成为越来越多中国青年与精英阶层的自我选择。“如果可以,我想回归简单”——这不是“苦行僧”式的自虐,而是一种更为人性化、经济环保而又轻松愉悦的生活方式。

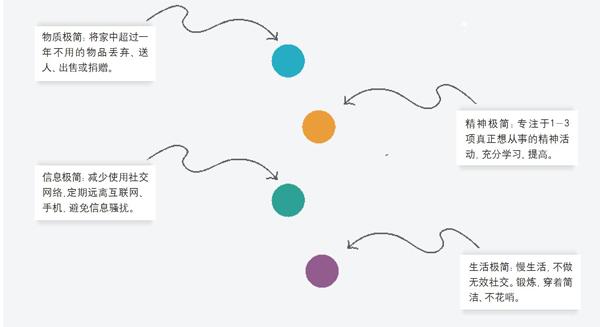

这种生活方式包括:欲望极简、物质极简、信息极简、表达极简、工作极简、生活极简、精神极简,并倡导用有限的时间和精力,专注地追求对自己最重要的事,从而获得最大幸福。其中,拒绝无效社交、工作专注于一件事、不买非必需品、坚持锻炼等,引起青年人的共鸣。

这似乎与我们的习惯相悖,随着物质生活的丰富,我们习惯了做加法:多存点东西,以备不时之需;添置家具、家电、工艺品,把家里装饰得精致华丽;赶上打折,多买几件衣服更划算;面对海量信息应接不暇也是习以为常,总不能被时代落下脚步……

但当生活的庞杂越来越让我们不堪重负时,我们才发现,极简,才是生活的理想追求——多做减法,过滤掉生活的杂质,心灵才能在简单中摆脱世俗的牵绊,得到真正的轻松愉悦。

“断舍离”后,轻装上阵

对商品经济环境下物欲横流的反抗,是人们对极简主义生活方式推崇的主要原因。相关资料显示,西方的极简主义风靡于上世纪80年代。

同济大学文化批评研究中心教授朱大可介绍,极简主义与西方清教教义有着一定渊源,并逐渐衍生出一种新的文艺流派、设计理念和生活方式。而这种衍生,又与中国传统哲学相呼应。如道家的“大道至简”,墨家的“节用节葬”,儒家的“一箪食,一瓢饮,在陋巷”,还有诸葛亮《诫子书》中的“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”。

极简主义在古典精粹和时代精神之间找到了一个契合点。“极简主义将生活理解为一种干练和深邃的‘少,自然会引发许多人的接受。”华东师范大学艺术学院美术系研究员李李说。

本世纪初,与“极简主义”有着异曲同工之妙的“断舍离”文化在日本悄然盛行。

《断舍离》一书的作者山下英子,是个杂物管理咨询师。她在书中提到目前为止大部分的整理术,特别是收纳术,都是在物品数量不减少的基础上,花费大量的时间、空间、劳力、精力来整理。而“断舍离”是从根本上反思自己与物品的关系,对物品进行简化、取舍,为人们省出整理的时间、空间、劳力和精力。山下英子将瑜伽中的行法哲学“断行、舍行、离行”这种放弃心中执念的理念提炼成“断舍离”,运用到日常生活的整理收纳、人际关系、思考等各个方面。

“断舍离”是指:断——不买、不收取不需要的东西;舍——处理掉堆放在家里没用的东西;离——舍弃对物质的迷恋,让自己处于宽敞舒适,自由自在的空间。对于物品的态度,不是“因为还能用所以要留下”,而是“因为是我使用的东西,所以要珍惜对待”。

“断舍离”的终极含义就是要彻底以自己为主体,过去、未来都不重要,我们拥有的只有今天和现在。丢掉不舍和执著之后,你就会有种前所未有的輕松感,如沐春风。而且在进行“断舍离”的过程中,自己的“选择能力”也能得到锻炼。在“断舍离”的过程中,最重要的东西会越来越清晰的浮现出来,你也会变得珍惜现在拥有的一切。

如今,越来越多的中国青年,开始接受“断舍离”的概念,并选择极简主义的生活方式。

“如无必要,勿增实体”是极简主义者推崇的生活信条。留学澳大利亚的刘亚娜,就在这种生活方式中逐渐发现了自由的天地。

她说,首先是物尽其用,用到不能用为止。“我现在家里的餐桌还是一张上世纪70年代的,沙发是上世纪80年代的,三代人用过。”其次,不攀比,不跟风。比如购买衣服,看中的主要是其设计、剪裁与性价比,应杜绝“衣橱里总是少一件衣服”这样的想法,不为打折而买东西。第三,减少生活中不必要的通知与打扰。“人类不应成为物质的奴隶。”刘亚娜说,“剁手族”、“低头族”、“电子娃娃”等都是值得反思的现象。“QQ、微博、微信等社交应用,每天分三个时段更新下,回复必要的信息后就不再看手机。”

面对复杂,回归简单

“今天的社会是一个交织着多种复杂性的社会,各种现实生活的矛盾、人类心灵的隐痛、阶层结构的分化等让许多人纠结、焦虑、困惑、痛苦甚至恐惧。”李李说,极简主义风潮背后,其实是人们渴望用一种诗意的生活方式,来满足心理的需求。

“每个人对于极简主义生活的标准无法统一,正如我们对人生最珍贵的事物可以有很多选择——家庭、朋友、信仰、审美等等。”极简主义倡导者薛子云说,“但可以肯定的是,那是对人生本质的追求与回归,是一种阅尽铅华之后的平淡和自由。”

史蒂夫·乔布斯在伍德赛德的房子里只有最基本的必需品:卧室里的一张床垫和一个抽屉柜,餐厅里的一张牌桌和几把折叠椅。他希望身边只出现他欣赏的东西。“不为时尚左右,简约舒适便是我的风格。”

而facebook的创始人,马克·扎克伯格在很多场合穿的只是一件再简单不过的灰色短袖T,他解释说:“我买了很多件一模一样的灰色短袖T恤,我想让我的生活尽可能变得简单,不用为做太多决定而费神。这样我才能把精力集中在更好地为社会服务这些重要的事情上。

无独有偶,美国总统奥巴马也和小扎有着同样的穿衣理念:

“你会看到我经常只穿灰色或蓝色的套装,因为我不想在吃什么穿什么这种事上浪费太多的精力,我还有很多重要的决策要做。”

极简风的好处之一正是这样的高效生活。

对极简主义者而言,他们知道自己要什么,更能分辨出自己不需要什么。他宁可花100000元去买一幅心仪的艺术家的画作,却不会花4000元去买一台自己并不需要的平板电脑。因为物品必须是为自己的生活理想服务,而不是为了物品去改变自己的生活理想。

台湾作家舒国治,至今租房,家里甚至没有冷气和电视机。这在一般人看来实在是颇为寒酸,但却是舒国治幸福生活的基础。他白天在高档酒店里和朋友喝着昂贵的葡萄酒,晚上在简洁干净的房间里美美地入睡,没有多余的东西打扰。把自己从外物中解放出来,于是培养了丰硕的内心。在台湾,他的这种生活理念,成为越来越多青年争相效仿的时尚。

“如果把生活极简了,那不是禁止我们的欲望吗?想买的东西不去买,想要的东西不能要,也怪憋屈的。”也有人对此持有不同的看法,感觉这种生活方式会让自己的生活太清苦,太无味。

极简主义是要人们回到节衣缩食、无车无房的原始状态吗?当一种追求陷入极致,或许就偏离了其本意。“极简”本身只是一种最终的目标或趋向,而不是一把固定的标尺。

朱大可说,“极简”应该符合“自然”和“协调”的标准。极简生活应当实现的,是一种自控的快乐,而不是刻意的束缚,否则,就是让精神走入了另一个“牢房”。

极简的生活方式,其实是一种“舍”的智慧。面对越来越丰富的生活,物质本身成为一种牵绊。选择保留必须品,为生活腾出更多的空间的同时,也为生活带来新的灵感。

极简主义者马梦认为,极简生活,其实是把大家从各种压迫中解放出来,它并不否定物的作用,而是要更好地利用物,为生活本身服务,是一种健康的生活方式。

极简生活,能帮我们什么呢?简单说,可以从三个方面直接改善:节省你的时间、节省你的精力、节省你的金钱。

马梦通过自己的极简生活感悟到:这种极简就是要“砍掉”生活中一些“不必需”的东西来改善自己目前“无序”的生活。“按需购买”原价商品所花的钱,远远少于你“遇便宜就囤”而购入一大堆打折货物所花的钱。其实,减少物品只是手段,更重要的是减少生活中无益的琐事,腾出时间留给有益的事情,这才是极简生活的核心,丢下负担,轻装简行,才能在人生的道路上走得更长,更远。

马梦认为,每个极简主义者的标准也是不同的。选择极简主义不代表你明天就得把衣柜里的物品减到20件,或者把所有家当搬走,不看微博微信等,或许,你这辈子也不会“极简”到那个程度。对于简化生活,每个人都有自己的舒适区,简到自己喜欢的程度就好。

大道至简。把复杂的生活簡单化是人生最大的智慧,极简生活是由成熟心态衍生而来的一种生活方式。极简能让生活变得明确、质感,让自己变回简单、自然。

用淡然的心与世界相处

在越来越多的年轻人看来,极简主义生活不仅仅局限于物质生活的极简,更升华到精神的层面上。

“less is more(少即是多)”。不合理的欲望少一点,幸福就多一点。

曾看到一个故事,有人问米开朗基罗,他是如何雕刻出《大卫》的。他说很简单,我去采石场,看见一块巨大的大理石,我在它身上看到了大卫。我要做的只是凿去多余的石头,去掉那些不该有的大理石,《大卫》就诞生了。

其实,人生也是如此,只有不断剔除多余的部分,想要的部分才会慢慢显现。这多余的部分就是“过载”于自己的欲念。

定期远离互联网、远离手机,减少使用社交网络,不关注与己无关的社会新闻。广州某家服装公司的负责人裴梵明认同这种间或远离互联网、远离社交,从而审视自己内心的生活方式。闲暇之余,他偶尔攀登四姑娘山。白天,在大雪和云雾中,摆上茶杯,读天地;夜晚,靠面包、苹果度过大雪的夜,他觉得,这就是自己眼中最常态的“极简主义生活”。

从29岁起,裴梵明几乎每隔一段时间就会把工作交给员工和学生,然后背起行囊来一场说走就走的深山“修行”,目前他的行迹遍布云南、西藏和尼泊尔、巴基斯坦等地区和国家。每到一处深山,只要有一个木屋、一盏灯、一袋食物,就可以捧起国学、佛教、哲学书籍进入忘我的世界。这种与互联网、社交网络、尘世喧嚣相去甚远的生活,给了他冷静思考的机会,让他明白,“变幻无常的,皆为装饰”,同时,也充盈了自己的内心世界。

在中国的商界名人中,马云、李宁、陈光标、史玉柱、杨钊、张茵等人承认自己有过禅修经历。商界大佬马云在做决策之前,还常常闭关、禁语。乔布斯从里德大学辍学返回硅谷后,也曾在禅宗中心修习。他说过让很多年轻人印象深刻的一句话是:“不要被他人的喧嚣遮蔽了你自己内心的声音、思想和直觉,它们在某种程度上知道你真正想成为什么样子,所有其他的事情都是次要的。”

最后,是要摒弃贪念。很多唾手可得的东西,只在一念之间。因此,你要时刻提醒自己,把握好自己的目标。有时“伸手要”和“不松手”是一样的,都是贪婪作祟,就看你怎样面对。有舍才有得。

最近在青年人中风靡“一万小时定律”:一个人,坚持心无旁骛地做一件事,坚持1万小时,一定会把这件事做得很完美,甚至成为这个领域的专家。当你找到了自己感兴趣的领域,最重要的就是心无旁骛、专注与坚持。

所以,无论是物质减法,还是精神极简,归根结底,极简生活所倡导的,并非是苦行僧式的节欲之旅,而是通过一种简单的生活方式,让我们更清晰地看到自己的需求。把我们从各种繁琐的“压迫”中解放出来,从而更好地生活。

简单的智慧,其实也是生活的智慧。

责任编辑 李菡丹

青点击

第三届全国青年产业工人文学大奖赛启动

3月28日,第三届“全国青年产业工人文学大奖”新闻发布会在佛山西樵镇举行,宣布每两年一届的青年产业工人“文学盛典”正式启动。据悉,本次活动分为活动宣传、征集作品、“文翰樵山最岭南”系列活动、评选作品、颁奖典礼5部分,届时由主办单位联合成立“全国青年产业工人文学大奖”评奖委员会,分别给小说、散文、诗歌、网络微文学颁发约30万元的奖金。另外,根据大赛规定,此次作品征集只面向年龄在45周岁以下的各行各业文学爱好者,不包括各级作协和文学院在编作家。

革命青春剧《红色护卫》欲造革命版“兄弟连”

近日,由中国电视剧制作中心、北京九玖文化传媒、皇氏御嘉影视集团、龙腾艺都 (北京)影业投资有限公司联合投资出品的大型革命青春剧《红色护卫》正在紧张地后期制作中。该剧是专为中国红军长征80周年献礼的大型革命巨制。和以往的革命题材类电视剧不同,本剧最大的突破就是紧紧抓住青春的主题,以旅程式的拍摄手 法,故事设置紧凑、情节曲折生动,情感真挚,展现革命青年对国家和民族的忠诚和奉献 ,革命青年之间的相互协作、真挚情感,感人至深,堪称中国革命版的“兄弟连”。

广东“青年之声”平台升级V3.0

日前,广东“青年之声”互动社交综合服务平台V3.0已正式上線。平台增加了线上指定专家回答问题、线上直接预约线下服务、移动端点对点推送个性化消息等全新的服务功能,意图打通“问—答—办”的线上线下服务青年闭环。

据悉,广东“青年之声”将联合企业共同推出参与话题讨论赠送流量的活动,邀请广大青年针对平台功能、用户体验及一些青年热门话题发表意见,总计将送出2000G流量。

新疆维吾尔自治区“争做五新青年”共青团宣讲员维吾尔语场大赛举行

3月25日,新疆维吾尔自治区“争做五新青年”共青团宣讲员(维吾尔语场)大赛在克州阿图什市举行,来自全区14个地州的23名优秀青年宣讲员参加了比赛。

比赛期间,宣讲员们以“争做五新青年”为主线,从和田青年花千元学习汉语谈“双语”教育的重要性、从阿曼尼莎汗收集整理十二木卡姆看维吾尔优秀传统文化的传承与发展、从身边的青少年违法犯罪现象看法治意识的重要性、从叙利亚危机看国家统一和社会稳定是多么可贵等方面展开宣讲,他们用最朴实生动的“苞谷馕”式语言、用自己的亲身经历以及身边发生的鲜活事例、用青年们感兴趣易接受的宣讲形式感染大众。