张释之秉公执法

2016-05-14陈良

陈良

中国古代,由于缺乏有效的机制监督约束君主,很难保证君主始终正确行使权力,故此,大臣的刚正不阿、敢于直谏就显得格外重要而可贵。执法者张释之,遵从法律而不阿从圣意,表现出极大的勇气与智慧。

“文景之治”,是中国作为大一统国家所出现的第一个盛世。所谓盛世,亦称治世,顾名思义,就是国家得到良好治理,亦即达到“善治”。从根本上说,“善治”的实现关键取决于依法治理。“文景之治”之所以出现,固然与朝廷推崇“黄老治术”,采取“轻徭薄赋”“与民休息”的政策密不可分,更重要的是这些政策及相关法令得以有效执行。汉文帝时大臣张释之以严于守法、秉公执法而闻名,他与汉文帝之间形成良性互动,从中可以窥见“治世”之一斑。

张释之早年与兄张仲一起生活,由于家财殷实,就捐钱做了骑郎,事奉汉文帝。作为低级侍卫官,他难以接近皇帝,也无法施展才能,十年内得不到升迁,默默无闻。张释之纠结不安,与人说:“长期做郎官,白白浪费哥哥钱财,心里不踏实。”为此,他萌生了辞职回家的想法。中郎将爰盎知道张释之能干,担心他离去,便推荐他做谒者(相当于皇帝的通信员)。担任此职可与皇帝接触,张释之见了汉文帝,开口就谈论国家大政方针。汉文帝笑道:“说些现实问题,不要高谈阔论,谈一些现在就可以实施的。”于是,张释之就谈起秦汉之际往事,畅谈秦朝何以灭亡、汉朝如何兴盛。这次丝丝入扣的长谈,打动了汉文帝,张释之当即被擢拔为谒者仆射(谒者的统领)。此后,张释之伴随汉文帝左右,以其卓越才识,赢得了汉文帝信任,官位不断上升。

在担任公车令时,张释之遇见太子(即后来的汉景帝)与梁王同乘一辆车入朝,至皇宫外司马门不下车,径直入宫。张释之赶紧追上去,阻止太子、梁王直接进宫,并且上奏皇帝,弹劾他们在宫门外不下车犯下“不敬”的过错。薄太后闻知此事十分震惊,文帝只好摘下帽子向母亲致歉说:“都怪我管教儿子不严。”薄太后随即派使臣送去赦免诏书,太子、梁王才被允许入宫。张释之如此严厉执法,更让文帝刮目相看,既而任命他为中大夫,不久,又升任其为中郎将。随着了解深入,文帝发现张释之可堪大用,于是任命他为廷尉,主管朝廷司法工作。

一次,文帝出巡经过中渭桥,有一个人突然从桥下跑了出来,让拉车舆的马受了惊。文帝于是命令侍卫抓到这个人,交给廷尉张释之处理。张释之讯问,那人说:“我是长安县乡下人,听说清道禁止人通行,就躲在桥下。过了好久,以为皇帝车队已经过去,就从桥下出来,眼看皇帝车队正在路过,立即跑了起来。”张释之报告处理结果,说那人违犯清道禁令,应处以罚金。文帝发怒说:“此人惊扰了我的马,幸好我的马温良柔和,换了别的马,还不把我摔伤了?而廷尉只处以罚金,岂不太轻!”张释之说:“法律,是天子与天下人必须共同遵守的。现在法律规定如此,若要再加重处罚,这样法律就不能取信于民。而在当时,皇上您立刻下令把他杀了也就罢了。既然把他交给廷尉,廷尉就得依法处理。廷尉,是维护天下公平的标杆,若有所偏失,天下执法者都会仿效,任意权衡轻重,老百姓岂不手足无措?愿陛下明察。”文帝沉思许久,对张释之说:“廷尉处理是对的。”

后来,有人偷了高祖庙神座前的玉环,被抓到了。文帝非常恼火,下令廷尉治罪。张释之按照偷盗宗庙服饰器物相关的法律定罪量刑,上奏皇帝,判处偷盗者死刑。文帝勃然大怒:“此人胆大妄为无法无天,竟敢偷盗先帝庙里器物!我把他交给廷尉处理,是想要给他灭族,以儆效尤。没想到你只是按照法律规定处死偷盗者本人,这不符合我恭敬供奉宗庙的心意。”张释之脱下帽子,叩头谢罪说:“这样依法治罪已经足够了。况且罪名相同时,也要区分犯罪程度轻重差别。如今偷盗宗庙器物就处以灭族,万一有愚蠢的人挖了长陵(汉高祖刘邦的陵墓)一捧土,陛下将用什么刑律判决呢?”案子搁置许久,后来文帝与薄太后说起此事,经太后认可,才准许张释之的判决。

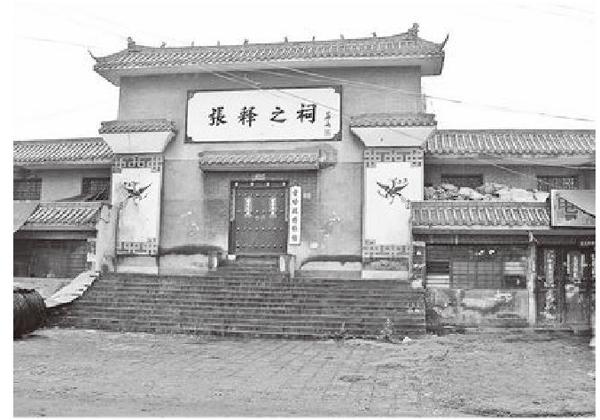

透过上述故事,可见张释之执法或处事极为公正。所以,班固在《汉书·张释之传》中记述:“张释之为廷尉,天下无冤民。”张释之因此成为古代执法者之典范,不仅在当时受到天下人的拥戴与称颂,而且赢得后世清官廉吏的效仿与尊崇。现在看来,张释之秉公执法依然可圈可点。

首先,张释之信守法律,尊崇法律。人类进入文明社会,任何时候都离不开法律。法之所以为法,主要是具有合法性与权威性;而其合法性与权威性,主要来自于包括君主在内的所有国人的信奉与遵守。如果法律不被信奉与遵守,就可能变成一纸空文,难以发挥应有的效力。张释之认为,法律应该为天下人共同遵守,皇帝也不能例外。正是出于对法律的绝对尊崇,使他习惯于凡事都从法律角度观察与思考。司马迁称赞他:“守法不阿意。”说明他只看重法律,而不是花心思揣摩、迎合领导(文帝)的意图。如果领导旨意与法律发生冲突,他就坚持从法理上进行解释,力争说服领导。

其次,张释之依法办事,公正执法。他坚持以事实为依据,以法律为准绳,秉公办事,依罪量刑。之所以能做到这一点,关键是他能坚持法律面前人人平等,对任何人一视同仁,不偏不倚,不欺软怕硬。不因为太子是未来皇帝,就容许他违规失礼,该制止的坚决制止,并果断上奏弹劾;不因为乡人是弱势群体,就对他的偶然过失处以重刑,哪怕违背皇帝意愿,也要依法作出裁判;不因为一个人偷盗皇家宗庙的器物,就从严诛灭其家族,治罪止于罪犯本人,即便皇帝有灭族的意图,也要依法维护无辜者的权益。正因如此,司马迁认为张释之十分接近《尚书·洪范》所描述的王道境界:“不偏不党,王道荡荡;不党不偏,王道便便。”

古往今来,执法的最大障碍大多来自外部阻力。因为当事人双方都希望执法者作出对自己有利的判决,为此不惜利用种种关系或手段施加影响,尤其是当权者更偏好干预司法。对于张释之来说,执法过程中也会遇到种种阻力,有时最大的阻力竟然来自最高领导人汉文帝。在帝制时代,皇帝掌握生杀予夺大权,违背他的意愿有极大风险,轻则免职丢官,重则杀头丧命。张释之遵从法律而不阿从圣意,需要很大的勇气与智慧,这一点尤为难能可贵。

从“法”字上看,一边是水,一边是去。水,就是意味公平,要一碗水端平;去,就是去私心杂念。唯有去私,才能维持“法”的公平。张释之之所以敢于排除外部阻力,就是追求司法公平,将个人得失置之度外。如果他过多考虑个人得失,自然会刻意迎合讨好汉文帝。

在称道张释之的同时,我们也要为汉文帝“点赞”。作为最高统治者,他能够虚心纳谏,接受张释之的合理解释,使司法得以维持公正,是极为明智的。假如他妄自尊大,自以为是,“顺我者昌,逆我者亡”,就会否定张释之的判决,甚至罢免或处决张释之,那样不可能成就张释之秉公执法的美名,更不能缔造政治清明、社会安定的“文景之治”。

遗憾的是,像汉文帝这样的明君在历史上屈指可数,更多的是偏听偏信的昏君庸主,他们喜欢阿谀奉承、曲意枉法的奸佞,而不喜欢刚正不阿、敢于直谏的贤能。所以,除了“治世”之外,古代社会更多时候是处于朝政腐败、司法不公的灰暗状态;一旦内部动荡或外敌入侵,王朝便不免土崩瓦解。

在中国古代社会,由于缺乏有效的机制监督约束君主,很难保证君主始终正确行使权力,这样,大臣的刚正不阿、敢于直谏就显得格外重要而可贵。在“伴君如伴虎”的境况下,张释之能做到这一点,非常不容易。不过,他心里明白,明君是可遇不可求的。所以,文帝去世,景帝即位之后,张释之感到惶恐,称病在家,想辞职离去,又担心招致杀身之祸;想向景帝当面谢罪,又不知如何办才好。经过长者王生指点,他终于面见景帝并谢罪,景帝也没有责怪他。但是,张释之在景帝朝继任廷尉仅一年多,就被贬谪为淮南王相,原因还是景帝对做太子时被张释之阻挡弹劾的往事难以释怀。看来,景帝还不够宽宏大量,较之文帝还有差距。