基于自媒体平台的“旅游者”时空行为研究

2016-05-14苟思远李钢张可心梁燕均周佼

苟思远 李钢 张可心 梁燕均 周佼

[摘 要]大数据时代旅游者行为呈现智能化与个性化趋势,因而增加了相关研究的复杂性和综合性。自媒体平台的兴起及其与地理信息技术的融合,可为旅游者时空行为研究提供新的视角和数据及技术支持。以往地理学者重点关注群体性旅游者的时空行为,而忽视多身份及个性化的群体领袖和代表的时空行为。为此,文章基于微信平台的朋友圈,获取特殊“旅游者”W教授2014年逐日活动记录,挖掘其日常活动内容、足迹、照片、情绪等时空信息,综合运用内容分析法、GIS空间热点分析和追踪分析技术对采集到的数据进行时空表达,探究其时空行为特征。研究发现:(1)W教授有稳定的更新朋友圈习惯,动态数的时刻变化呈现双峰模式,上午8:00为高发时刻,且以转发加评论为主;(2)图志是其微信的主要表达形式,其拍照意愿强烈、偏好自拍,属于积极的自媒体代表,其拍摄行为在时间上表现出规律性,受到温度、心情、活动内容等因素的强烈影响,且对历史和自然景观的偏好较强;(3)其时空足迹主要分布于北半球和东半球,以中国和欧洲为主,在国内集中于胡焕庸线东南的人口稠密地区;(4)其旅游者时空行为特征随身份与目的转换而变化,因以频繁跨境和航空出行为主,较之普通旅游者,这类“旅游者”轻空间、重时间,出行时耗成为其空间感知标尺。建议今后的研究应顺应大数据和自媒体时代的需求与特点,研究尺度从全数据、大数据聚焦到小数据甚至点数据,并注重不同尺度与来源数据间的整合互补,研究对象从大众化群体扩展至个性化代表,即作为群体领袖和代表的个体研究应当加强。

[关键词]旅游者时空行为;多身份;领袖型;微信朋友圈;自媒体;大数据

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2016)08-0071-10

Doi: 10.3969/j.issn.1002-5006.2016.08.012

引言

从Web2.0到“互联网+”时代,用户不再只是单纯的互联网阅读者,已经由被动地接收互联网信息转变为主动创造信息,从而成为大数据的生产者和自媒体的主导者。尤其是通过论坛、微博等形式的信息交流已经成为用户日常生活的重要组成部分,越来越多的人喜欢通过网络的形式发布自己的行程信息,这为利用网络来获取个人“数字足迹”提供了可能。国外学者Girardin认为,“数字足迹”就是人们在使用了互联网后在网络上或其他信息系统上留下的与其行为有关的信息,通过这些信息可以反映出用户的某些现象和规律[1]。

20世纪90年代国外研究者就已经开始探讨旅游者在目的地游览过程中时空动态变化的意义[2]。目前针对旅游者时空行为的研究,依据数据来源主要划分为三类:一是根据活动日志的调查。Thornton等人已有通过时空活动日志调查的方法来研究旅游者决策过程与选择[3],黄潇婷通过问卷和时间地理学的方法对北京颐和园的旅游者时空行为模式进行了探讨[4]。二是通过GPS来获取游客空间动态信息。Shoval和Isaacson2007年采用行为序列技术分析人类活动,2008年使用GPS追踪游客在阿克拉古城的流动过程[5-6],黄潇婷和马修军依据GPS数据对北京颐和园、香港海洋公园的游客时空路径等外显行为进行了解析[7-8],根据其的对比研究,与GPS法相比,传统的日志调查法获取的游客时空行为数据质量更高,同样时间获取的样本规模更大更真实,但两种方法各有利弊[9]。三是利用目前日益发达的网络社交媒体和手机自媒体等平台,获取游客的日志、照片信息,Girardin等人通过在Flickr社区上收集的4280名拍摄者在佛罗伦萨拍摄并公开分享的带有地理信息的照片,利用地理可视化的方法揭示了游客的集中区域和时空流向[10]。随着各类基于位置服务(LBS)网络平台的产生和发展,游客分享的带地理信息的照片、文本日益增多,通过该方法所获取的游客数据,综合了日志调查和GPS调查的高质量、大数据的优点,因而越来越多的学者开始尝试借助这些相对公开的数据来研究游客的时空行为。

然而陈晓磬和章海宏的综述研究表明,我国目前对于社交媒体的旅游研究尚处于起步阶段[11]。于海波、赵振斌和党娇等人通过收集网络平台上的话题、文本信息分析旅游者的旅游行为特征[12-14];以新兴媒体作为信息来源的,如程萍和严艳、张妍妍和李君轶尝试利用微博、蚂蜂窝网页等获取文本或有地理标记的照片进行旅游者的空间特征分析[15-16],这些研究主要集中于旅游者的外显行为特征研究。更进一步,张高军等人开始利用QQ群为例,探讨旅游者内在行为的特征[17];张子昂等人也利用微博数据探讨划分性别和地域属性的游客时空活动演变特征[18];戴光全和陈欣通过分析旅游照片研究旅游者的摄影心理[19]。早期的外国学者OConnor和Zerger通过采集游客在景区的位置数据,利用个体为本模型(agent based modeling,ABM)分析景区内游客的时空行为[20];Lew和Mckercher通过分析旅游目的特征和影响游客决策的因素建立游客空间移动模型[21];近期开始注重对于个体的个性化特征研究,José等人通过旅游者发布在Flickr上的照片来分析摄影者的偏好特征[22];Iris等人通过旅游照片分析游客的个性偏好特征[23]。

总的来看,国内外的研究趋势都倾向于由单纯的外显空间特征分析转向内在的个性分析,但是目前国内地理学者多集中于短时间的游客群体特征研究,对于全年逐日较长时间的、个性化的旅游者偏好特征研究较少。本文以微信(WeChat)作为数据来源,以从事旅游研究与规划工作的特殊“旅游者”W教授为例,通过解析其在“朋友圈”发布的动态信息来探究其时空行为和偏好特征。本研究有别于针对群体活动规律的研究,首次采用微信朋友圈的全年逐日时间序列数据,转而强调针对领袖型个体开展个性偏好特征研究,因为W教授也是从事旅游研究和规划群体的重要领袖和代表之一,以期“以小见大”,藉此管窥这类群体的时空行为特征。

1 数据与方法

1.1 数据分类与处理

本文采集到的数据可以分为三类:首先是文本记录数据,是其微信动态的主要内容,并可藉此判断其在发布动态时的情绪特征;其次是分类照片数据,包括照片数量、拍摄方式及内容等信息;第三是时空足迹数据,用以确定发布动态时所在的地点和整点时间。通过微信好友添加功能,获得W教授好友验证后,成功添加其为微信好友,进而收集其2014年每天发布在“朋友圈”的所有动态,最后利用Excel将以上三类信息分别建库。

(1)文本、照片信息:通过文本分析获取其日常活动详情,提取情感词汇判断其情感态度,分为积极、消极和中性三类。表达喜、乐、感激、赞扬等的为积极类,表现为一些特征词汇如“赞”“祝贺”“感谢”和特征表情如“偷笑”“微笑”“害羞”“鬼脸”等以及一些以感叹词、感叹标点结尾的明显带有兴奋、搞怪等情感态度的短句。表达怒、哀、不满、批评等的为消极类,表现为一些特征词汇如“悲哀”“为何……?”以及一些以感叹词结尾的明显带有不满情绪的短句。其余没有特征的描述性语句归纳为中性类。筛选动态中的照片,按照图片来源分为转载图片、拍摄照片,按照片内容分为室内照片、室外照片、自然景观照、人物照等,按照拍摄性质分为自拍照片、他拍照片,其中转载图片均属于他拍照片,与他人的合影以及照片中凡出现了教授本人的第三人称视角照片属于他拍照片,其余的景观、人物等照片均归为自拍照:某些照片来源可能是教授之外的人拍摄的,但由于教授愿意在原创动态有限的照片数(最多9张)中发布,表达其对该照片的认可或爱好,同样可以反映其感知、偏好,与自拍意义相近,故统一归为自拍。

(2)时空足迹信息:详细记录每天动态发布时的整点时间;将显示位置信息的动态与其发布内容校核,对于没有位置信息显示的动态,根据动态内容和文本、照片所涉及的地点判断确定动态发布地点。

(3)数据处理:将收集到的信息转化为Excel数据库,以2014年全年的日期为时间轴线记录动态条数、发布整点时刻、地点、活动事项、情感态度和各类照片数等信息。根据地点信息,通过Google Earth查询每个地点的经纬度坐标,当只有省、市等大区域位置信息时,利用其地理中心点坐标代表,建立Excel数据库。在ArcGIS中创建shapefile格式文件,导入Excel数据库,依据全年每一天对应的经纬度坐标生成不同位置的点,建立W教授2014年全年的活动足迹信息库,并可以在GIS数据库中查询对应足迹点的相关属性信息(日期、地点、情感和各类照片数等),以此作为本文研究的基础数据库。

1.2 方法

(1)内容分析法:内容分析法是一种对传播内容进行客观、系统和定量描述的研究方法。通过对W教授发布的文字及照片等进行内容分析,可研究其活动类型、情感变化和拍照偏好及影响因素等。

(2)GIS空间热点分析:热点分析工具可对数据集中的每一个要素计算Getis-Ord Gi*统计。通过得到的z得分和p值,可以知道高值或低值要素在空间上发生聚类的位置。此工具的工作方式为:查看邻近要素环境中的每一个要素。高值要素往往容易引起注意,但可能不是具有显著统计学意义的热点。要成为具有显著统计学意义的热点,要素应具有高值,且被其他同样具有高值的要素所包围。某个要素及其相邻要素的局部总和将与所有要素的总和进行比较;当局部总和与所预期的局部总和有很大差异,以至于无法成为随机产生的结果时,会产生一个具有显著统计学意义的z得分。

(3)GIS追踪分析:ArcGIS的Tracking Analyst支持对时间数据的观察和分析并通过绘图直观地显示。为探索W教授全年足迹的时空特征,基于该工具,以足迹点的“日期”要素为时间字段创建追踪图层,然后以时间字段实现追踪分析,表示复杂的空间模型以及时间序列,同时显示出全年有记录的足迹时空变化轨迹。

2 时间特征分析

2.1 微信动态数时间特征

详细记录W教授每天动态发布时的整点时间、发布地点和活动详情,通过文本中的情感词汇判断并记录其情感态度。其在2014年全年发布动态的有335天,共1074条,平均每天约3条,其中原创并带图片的573条,原创纯文字的1条,转发他人信息的520条。

2.1.1 逐日变化特征

图2所示为发布动态数量的全年逐日变化曲线,总体上看没有平滑的区段,全年呈现波动走低趋势,上半年较下半年波动剧烈。

2.1.2 月、季度变化特征

统计每月发布的动态数,绘制月变化曲线、季度变化曲线如图3。月变化总体呈现出下降趋势,在7月出现局部的小波峰,查询其7月活动地区,以江苏、四川、陕西、西藏为主,主要是旅游观光,表明在盛夏旅游过程中,W教授偏好发布动态分享其行程。季度数量呈现“U”形曲线,大致表明冬、春两季为高值,秋季出现最低值。

2.1.3 时刻特征

统计W教授2014年全年发布动态时间的整点时刻,记录频数,绘制图4。全年共1084条动态,平均每天约3条,其发布动态的时间呈现明显的集中分布,大致呈现一高一低的双峰模式:早晨8:00出现最高峰,远高于其他任何时刻;9:00—15:00间频数逐渐减小,但相对平稳;19:00—22:00间出现小高峰。总体呈现双峰形态,7:00—10:00为大高峰,动态内容以转发和发表观点为主,19:00—22:00为小高峰,动态内容多为总结一天的行程和活动内容。此外,1:00—5:00的动态包含不少其出国旅行途中发布的动态,这与时差有一定关系。

2.2 照片数时间特征

筛选每条动态中的图片,按图片来源分为转载图片、拍摄照片,按照片拍摄地点分为室内照、室外照,按照片内容分为自然景观照、人文景观照,按拍摄性质分为自拍照、他拍照。获取全年图片数共2446张,其中拍摄的照片数1740张,占71.1%(拍摄照片中室内830张,室外910张),有1611张为自拍照,占拍摄照片数的92.6%,表明其自拍偏好强烈。

2.2.1 逐日变化特征

统计分析各类照片全年逐日数量的变化(图5、图6),均表现为全年波动大,规律性不强的特点。总体而言,按景观和人物分类的照片数量波动性远远大于按照室内、室外和自拍、他拍分类的照片数量。聚焦6—9月,室外照数量波动强于室内照,自拍照数量远远大于他拍照数量,且波动更剧烈。

2.2.2 逐月变化特征

将全年各月发布动态中的照片数分类统计,如图6。总体表现为拍摄照片数多于转发照片数。其中转发照片数前半年多于后半年,但全年各月波动较小,而拍摄照片数受其活动和意愿影响各月波动较大。特别是4月、11月和12月出现低谷,分析4月中的活动类型和情绪词汇发现,W教授在该月中表达不满情绪的次数占全年所有表达不满次数的41.2%,比例较高;11月、12月出现低谷是由于这两个月W教授发布的动态总量较少。由此可知,消极、不满情绪使得W教授拍摄照片的意愿降低。

2.2.3 影响因素

(1)情绪的影响

将有明显情绪表达的记录挑选出来,分为三类:表达开心、快乐的为积极类;表达思考、期待、怀旧、祝福的为中性类;表达愤怒、不满的为消极类。统计全年各月发布的动态中各类情绪天数如图7。其中6月、7月为积极类的峰值,在4月、9月、12月出现低谷,分析其6月、7月发布微信中有明确提出活动事项的共54天,其中明确提出有观光活动的共21天,占38.89%;4月、9月、12月发布微信中明确提出活动事项的共54天,其中明确提出有观光活动的共3天(全部在9月),占5.56%。结合图7、图8,将6月、7月与4月、9月、12月对比,探讨积极类情绪在6月、7月出现峰值的原因,发现在这两组月份活动中,旅游观光这一项的差异较大,故得出参与旅游观光活动使得W教授心情愉悦。从图8看出,积极类情绪在1月、2月和7月、8月出现明显高峰,10月、11月出现阶段性峰值,与照片数量中1月、2月和7月、8月的峰值以及10月、11月出现的小峰值波动基本吻合,故推断积极类情绪对发布照片数量有积极影响。

(2)气温的影响

将全年逐月发布的室内照与室外照对比(图9),显示室外照片数的比例与我国东部月均温变化趋势大体一致,在6月、7月、8月达到最高,在12月、1月左右最低,表明气温对W教授拍照取景有重要影响,气温升高时倾向于拍摄室外照,气温降低时倾向于拍摄室内照。

3 空间特征分析

3.1 足迹点分析

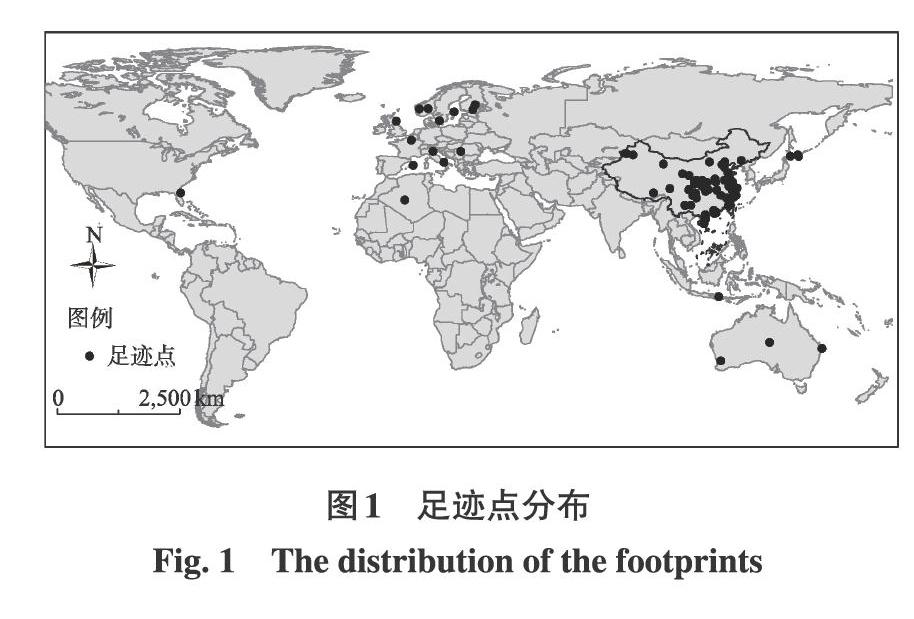

将所收集到的足迹信息在GIS中按经纬度进行空间显示(图1),可以发现其全年足迹点主要分布在亚洲和欧洲,重点集中在中国。

当坐标位置相同时会出现足迹点的重合,因此采用GIS的空间统计工具对足迹点进行收集,将足迹点数转换为加权点数并按照自然间断点来分级显示,点的大小对应着足迹数量的多少(图10)。

如图10所示,全年的足迹点主要集中在中国,欧洲和澳大利亚也有少量分布。提取出在中国范围内的足迹点(图11),主要集中在东南沿海及北京地区,其活动范围也主要集中在胡焕庸线东南,尤其是沿海地区。通过GIS属性表查询发现位于胡焕庸线西北的足迹点基本均为观光考察,而东南部的足迹点显示,其活动则更为多样化。

3.2 空间热点分析

利用GIS的Getis-Ord Gi*热点分析工具揭示其足迹点分布和每个足迹点处各类照片数的“热点区”“冷点区”。

3.2.1 足迹点热点

以足迹点个数为输入字段,对收集后的W教授全球足迹点进行Getis-Ord Gi* 热点分析,结果显示并没有统计上的“热点区”或“冷点区”。

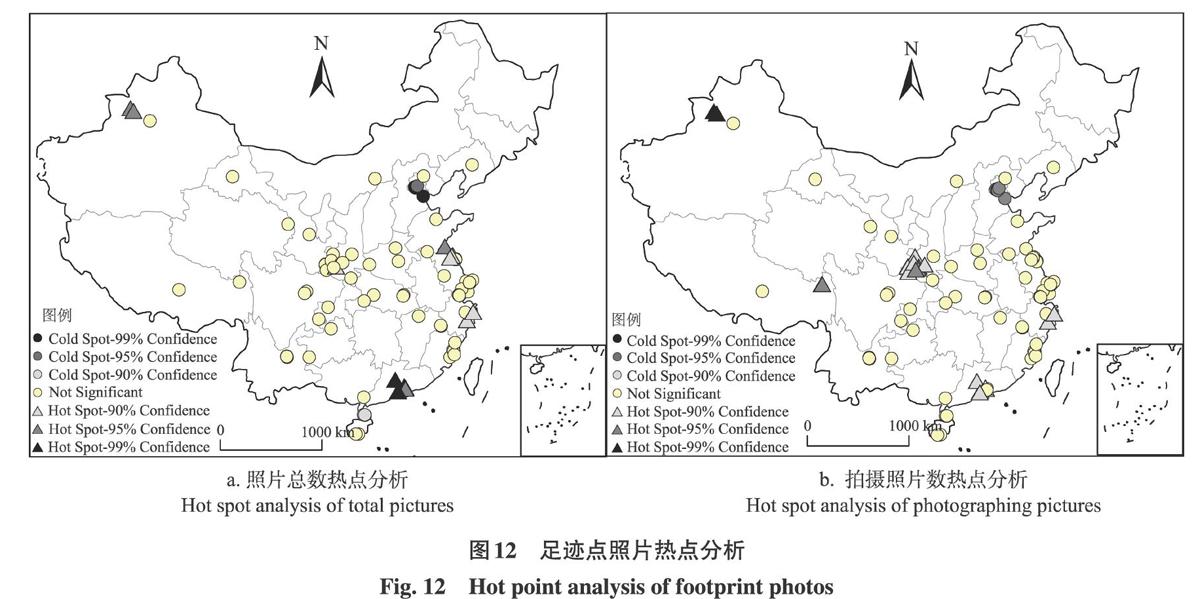

3.2.2 照片拍摄地热点

鉴于W教授2014年全年活动足迹主要分布在中国,其余地区数据量较少且分散,所以选取中国部分的足迹点进行聚焦分析。分别以各个足迹点处发布的照片数(包括转发照片数和拍摄照片数)和拍摄照片数为输入字段进行Getis-Ord Gi*热点分析(图12)。

如图12a所示,在东南沿海如广东地区出现发布照片的热点区域,在新疆西北部有较热点区域,京津冀地区出现冷点区域。表明其在广东、新疆地区发布的动态中照片较多且集中,而在京津冀地区发布图片相对较少。

如图12b所示,拍摄照片数的热点分布,新疆西北部仍然为较热点区域,京津冀地区仍然为冷点区域,而东南沿海地区却呈现出不显著的特征,同时在陕西、西藏两地出现拍摄照片的较热点区。表明在新疆、陕西、西藏等地,发布的动态中自己拍摄的照片数量较多且集中,而在京津冀地区拍摄的照片较少。

对比照片总数和拍摄照片数的热点分布,可以发现其在照片发布方面的一些空间特征:

(1)在历史、自然景观较为丰富的西部地区(陕西、西藏、新疆等地),其行程目的多为旅游观光,更倾向于拍摄照片,因而在这些地区呈现出热点或较热点。

(2)查询GIS属性表可知,在广东地区以参加会议、报告等为主,情感态度形容词多为“思考”“对某事提出看法”等,因此自己拍摄照片较少,而多为转发他人照片。

(3)在京津冀地区,不论是发布照片总数还是拍摄照片数都呈现出冷点,通过查询GIS属性表分析发现,W教授全年在该地区发布的所有照片中,室内照共72张,室外照共12张,比例为6:1,然而统计其全年发布照片中室内照共830张,室外照共910张,比例约为0.9:1,两个比例数值反差巨大。因此相对于其他地区,W教授在京津冀地区的室内活动数量相对较多,而室外活动相对较少,表明室内活动对其发布照片总数和拍摄照片数都有消极影响,同时京津冀地区也是其工作单位所在地,对于相对熟悉的环境拍照意愿会有所下降。

3.3 足迹点时空轨迹分析

对于所有的足迹点,其属性表中有唯一标识字段“日期”。采用ArcGIS追踪分析方法解析W教授全年足迹点的时空变动特征。

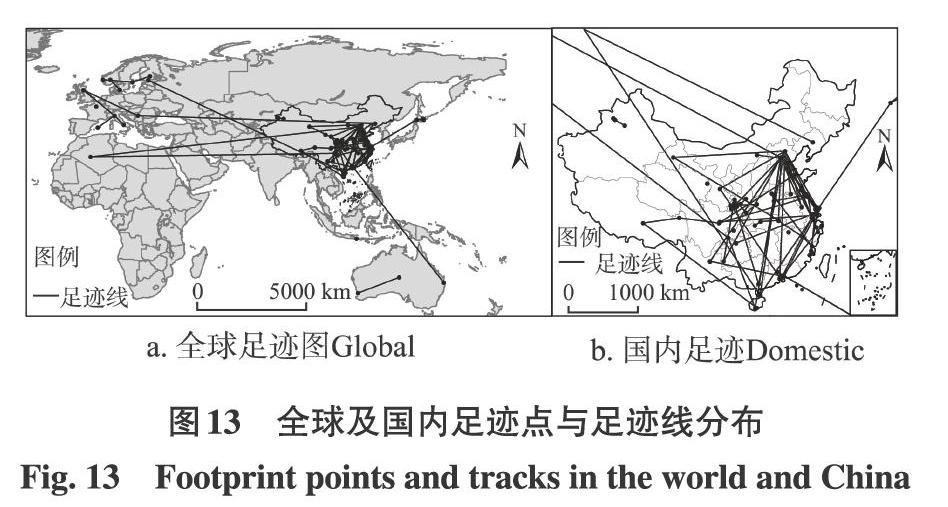

3.3.1 全球足迹

基于ArcGIS的Tracking Analyst工具,以足迹点的“日期”要素为时间字段创建追踪图层,然后以时间字段实现追踪分析(图13a)。在大尺度的出行中,W教授的出行目的并不是单纯的观光旅行,出行地点和线路的选择带有一定的任务性。因此其时空足迹并没有表现出一般大尺度旅游者追求环状路线,力求用环状路线将各个目的地联系起来的空间行为特征。

3.3.2 国内足迹

国内足迹大致呈现放射式分布(图13b),以北京为中心向南辐射,足迹线分布呈现东密西疏特征,目的地主要以东南沿海为主,特别是上海、江苏一带,这与图11中所显示的足迹点密度相吻合。

足迹线以单线为主,同时包含部分环状出行线路。表明研究对象全年的国内活动主要为单向节点式,即“北京—目的地—北京”的模式。同时也有部分是采用环状形式,即“北京—目的地1—目的地2……—北京”。

综合分析图13,W教授作为一个旅游研究与规划学者,在观光主导的出行过程中同样符合一般意义上的旅游者出行特征,即大尺度出行力图追求环状路线,中小尺度出行以单节点线路为主。而在非观光主导的出行过程中表现出差异性,这与其出行的目的不同有关,包括观光旅行、自我宣传、学习交流等多重目的,带有一定的任务性,因此影响其出行线路的选择。

同时,作为日常出行十分频繁且多为跨省出行的W教授来讲,其空间尺度概念与一般旅游者存在差异:对于一般旅游者,省内出行可以看作是中小尺度的空间行为,省外出行作为大尺度的空间行为,受到距离和交通方式的影响;而W教授的旅游者时空行为特征随身份与目的转换而变化,因以频繁跨境和以航空出行为主,较之普通旅行者,W教授轻空间、重时间,出行时耗为其空间感知标尺。

4 总结与讨论

4.1 总结

本文基于从微信朋友圈这一相对私密的自媒体平台获取的研究数据,结合ArcGIS的空间分析功能,对W教授2014年全年逐日的时空行为特征作了探索性分析,得到以下初步认识:

(1)W教授全年逐日动态发布数量波动较大,但月和季度的数量表现出规律性:全年动态数量有按月递减的趋势;季度数量呈现“U”形态势,冬、春两季为高值,秋季出现最低值。其有稳定更新“朋友圈”的习惯,动态发布的时刻呈现双峰模式,早上7:00—10:00点为大高峰(8:00为顶峰),晚上7:00—10:00点为小高峰,其中早高峰发布内容以时事动态为主,多为转发加评论。

(2)其主动拍摄的照片数占发布照片总数的71.1%,其中自拍占拍摄照片数的92.6%,可见其拍照意愿强烈,且有自拍偏好,属于积极的自媒体代表。作为旅游研究者与规划专家,其出行目的多与学术交流、规划业务和自我宣传有关。

(3)其在旅游观光途中属于正常旅游者,大尺度旅游出行追求等级较高的景点并且倾向于采取环状路线。途中偏好于拍摄自然景观,2014年2月—4月、6月—10月为其高峰期,表明该年度其旅游出行活动相对较多。

(4)从发布照片的时间特征分析,其拍摄照片的意愿受到温度、空气质量、空间开阔度(室内和室外)、活动内容和心情的强烈影响。当温度升高、空气质量好转、心情愉悦时,拍照愿望较强,且倾向于外拍;同时,在旅游观光途中更喜欢拍照。

(5)从足迹的空间分布分析,其活动主要集中在北半球和东半球,以中国和欧洲地区为主,南半球主要以澳洲为主。其中,在中国范围内主要集中在胡焕庸线东南的人口稠密地区,尤以上海、江苏等地为主。

(6)通过Getis-Ord Gi*热点分析,分别识别其足迹点、发布照片总数、拍摄照片数的“热点”和“冷点”区域,发现发布照片总数和拍摄照片数的热点区域呈现差异性。不同个体对于各类型的风景感知存在差异,因而照片所展现出来的内容及展现形式就因人而异。受到景观类型、心情和活动空间的影响,W教授在历史、自然景观丰富的地区会出现拍摄照片的热点区域;在以室内活动为主或是在参加会议等地区会出现拍摄照片的冷点区域;在情感词以“思考”“对某事提出看法”等中性情绪的地区会出现发布照片(转发为主)的热点区域,体现其对于历史、自然风景的感知较强。

(7)通过ArcGIS的追踪分析,发现W教授作为旅游研究者与规划专家的出行特征与大众游客空间行为特征存在差异,并没有表现出大尺度出行追求环形线路,中小尺度出行追求单节点式线路的特征,而是受到其出行任务影响。但是在观光主导的出行过程中同样符合一般意义上的旅游者出行特征。

(8)W教授的旅游者时空行为特征随身份与目的转换而变化,因以频繁跨境和航空出行为主,较之普通旅游者,这类“旅游者”轻空间、重时间,出行时耗成为其空间感知标尺。

4.2 讨论

(1)本文研究对象W教授是旅游研究与规划工作者,其活动空间较大,出行次数较多,但在出行过程中通常带有工作目的,因此其全年活动的时空行为特征与一般旅游者存在差异。

(2)较之微博等开放公共平台,微信朋友圈属于一个相对私密的自媒体空间,虽然真实度高,但必须添加好友后才能获取动态信息,这局限了信息来源的广度,同时微信好友的标签分组功能也使得所获信息可能较为片面,可能无法完整地反映全部日常活动。

(3)数据的完整性:理想研究对象最好有固定的发布微信“朋友圈”共享动态的习惯,才能确保可以获取到长时间序列的完整数据。此外,未来还应加强研究对象在其发布的旅游小视频、其负责的旅游公众号及其建立的旅游微信群等方面的分析工作。

(4)由于是在相对私密的空间所获取的数据,研究所获得的信息公布方面可能涉及到个人隐私问题,应当慎重。

本文首次采用微信作为数据来源,对具有一定代表性的个体进行了个性化的偏好及空间特征分析,以此管窥个体所代表的一类群体的特征。今后的研究应顺应大数据和自媒体时代的需求与特点,研究尺度从全数据、大数据聚焦到小数据甚至点数据,并注重不同尺度与来源数据间的整合互补,研究对象从大众化群体扩展至个性化代表,即作为群体领袖和代表的个体研究应当加强,研究内容可扩展至对微信群、微信公众号、微信小视频以及微信与微博的对比分析。

参考文献(References)

[1] Fabien G, Josep B, Francesco C, et al. Digital foot-printing: Uncovering tourists with user-generated content[J]. IEEE Pervasive Computing, 2008, 7(4): 36-43.

[2] Lew A, McKercher B. Trip destinations, gateways and itineraries: The example of Hong Kong[J]. Tourism Management, 2002, 23 (6): 609-621.

[3] Thornton P R, Williams A M, Shaw G. Revisiting time-space diaries: An exploratory case study of tourist behavior in Cornwall England[J]. Environment and Planning A, 1997, 29(10): 1847-1867.

[4] Huang Xiaoting. Temporal and spatial behavior patterns of tourist attractions based on time geography[J]. Tourism Tribune, 2009, 24(6): 82-87. [黄潇婷. 基于时间地理学的景区旅游者时空行为模式研究[J]. 旅游学刊, 2009, 24(6): 82-87.]

[5] Shoval N, Isaacson M. Sequence alignment as a method for human activity analysis in space and time[J]. Annals of Association of American Geographers, 2007, 97 (2): 282-297.

[6] Shoval N. Tracking technologies and urban analysis[J]. Cities, 2008, 25(1): 21-28.

[7] Huang Xiaoting, Ma Xiujun. Research on the activity rhythm of tourists based on GPS data[J]. Tourism Tribune, 2011, 26(12): 26-29. [黄潇婷, 马修军. 基于GPS数据的旅游者活动节奏研究[J]. 旅游学刊, 2011, 26(12): 26-29.]

[8] Huang Xiaoting. Research on the process of the tourism emotion experience based on the time and space route: Take Hong Kong Ocean Park as an example[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(6): 39-45. [黄潇婷. 基于时空路径的旅游情感体验过程研究——以香港海洋公园为例[J]. 旅游学刊, 2015, 30(6): 39-45.]

[9] Huang Xiaoting. Comparison of spatial and temporal behavior data quality of tourists based on GPS and log survey[J]. Tourism Tribune, 2014, 29(3): 100-106. [黄潇婷. 基于GPS与日志调查的旅游者时空行为数据质量对比[J]. 旅游学刊, 2014, 29(3): 100-106.]

[10] Girardin F, Fiore F D, Ratti C, et al. Leveraging explicitly disclosed location information to understand tourist dynamics: A case study[J]. Journal of Location Based Services, 2008, 2(1): 41-56.

[11] Chen Xiaoqing, Zhang Haihong. Research status and review of social medias tourism application[J]. Tourism Tribune, 2015, 30(8): 35-43. [陈晓磬, 章海宏. 社交媒体的旅游应用研究现状及评述[J]. 旅游学刊, 2015, 30(8): 35-43.]

[12] Yu Haibo. The research method of network topic as the source of qualitative data: Taking tourism motivation research as an example[J]. Tourism Science, 2011, 25(1): 46-53. [于海波. 网络话题作为定性数据来源的研究方法探讨——以旅游动机研究为例[J]. 旅游科学, 2011, 25(1): 46-53.]

[13] Zhao Zhenbing, Dang Jiao. Taibai Mountain backpacker tourism behavior research based on internet text content analysis[J]. Human Geography, 2011, 26(1): 134-139. [赵振斌, 党娇. 基于网络文本内容分析的太白山背包旅游行为研究[J]. 人文地理, 2011, 26(1): 134-139.]

[14] Dang Jiao, Zhao Zhenbing, Zhao Li. Taibai Mountain tourist behavior research from the perspective of tourism resources[J]. Tourism resources, 2011, 27(6): 555-558. [党娇, 赵振斌, 赵丽. 太白山旅游者行为研究从博客分析视角[J]. 旅游资源, 2011, 27(6): 555-558.]

[15] Chen Ping, Yan yan. Study on the attraction of new media to tourists in tourism: Based on the analysis of the web text [J]. Tourism Forum, 2012, 5(3): 2226. [程萍, 严艳. 旅游微博新媒介对旅游者的吸引力研究——基于对艺龙旅行网新浪微博的网络文本分析[J]. 旅游论坛, 2012, 5(3): 2226.]

[16] Zhang Yanyan, Li Junyi. Research on the structure of Xi'an tourism flow network based on the tourism digital footprint. [J]. Human geography, 2014, 29(4): 111-118. [张妍妍, 李君轶. 基于旅游数字足迹的西安旅游流网络结构研究[J]. 人文地理, 2014, 29(4): 111-118.]

[17] Zhang Gaojun, Li Junyi, Bi Li, et al. Analysis of the characteristics of information interaction in the virtual community of tourism: A case study of the QQ group[J]. Tourism Forum, 2013, 28(2): 119-126. [张高军, 李君轶, 毕丽, 等. 旅游同步虚拟社区信息交互特征探析——以QQ群为例[J]. 旅游学刊, 2013, 28(2): 119-126.]

[18] Zhang ZiAng, Huang ZhengFang, Jin Cheng, et al. Research on the spatial and temporal behavior of scenic tourist activities based on micro blog sign data: A case study of a scenic area in Nanjing[J]. Geography and Geographic Information Science, 2015, 31(4): 121-126. [张子昂, 黄震方, 靳诚, 等. 基于微博签到数据的景区旅游活动时空行为特征研究——以南京钟山风景名胜区为例[J]. 地理与地理信息科学, 2015, 31(4): 121-126.]

[19] Dai Guangquan, Chen Xin. A preliminary study on the psychology of tourists: Content analysis based on photos [J]. Tourism Tribune, 2009, 24(7): 71-77. [戴光全, 陈欣. 旅游者摄影心理初探——基于旅游照片的内容分析[J]. 旅游学刊, 2009, 24(7): 71-77.]

[20] OConnor A, Zerger A, Itami B. Geo-temporal tracking and analysis of tourist movement[J]. Mathematics and Computers in Simulation, 2005, 69(1-2): 135-150.

[21] Lew A, McKercher B. Modeling tourist movements: A local destination analysis[J]. Annals of Tourism Research, 2006, 34(1): 141-159.

[22] José A D, Raquel C, et al. Tourist clusters from Flickr travel photography[J]. Tourism Management Perspective, 2014, 7(11): 26-33.

[23] Iris S L, Bob M, Ada L, et al. Tourism and online photography[J]. Tourism Management, 2011, 32(4): 725-731.