浙江省产业结构调整对就业结构的影响

2016-05-14乔红学

摘要:目前,浙江省处于产业升级的重要时期,产业结构不断调整。产业结构的变化必然对就业结构产生影响。本文选取1978年—2014年的相关数据,分析浙江省产业结构对就业的影响。研究结果表明,浙江省产业结构与就业结构发展不均衡,第一产业占GDP比重明显下降,导致产业内存在大量剩余劳动力;第二产业仍然是浙江经济发展的主力,但该产业吸纳劳动力的空间逐步缩小;第三产业蓬勃发展,占GDP比重明显提高,具有吸纳劳动力的空间,但产值增加对就业的拉动作用有限。因此,必须采取有效措施,调整优化产业结构,促进就业增长,推动产业结构和就业结构协调发展。

关键词:产业结构 就业结构 就业弹性 产业结构偏离度

一、浙江省产业结构与就业结构变动状况分析

(一)浙江省产业结构的演变

改革开放以来,浙江经济快速发展,浙江省GDP由1978年的123.72亿元增加到2014年的40173.03亿元,增长了324.71倍,年均增长率16.92%,高于全国的14.97%的年均增长率。三大产业产值也出现了不同程度的增长,第一产业由47.09亿元增长到1777.18亿元;第二产业由53.52亿元增长到19175.06亿元;第三产业由23.11亿元增长到19220.79亿元。

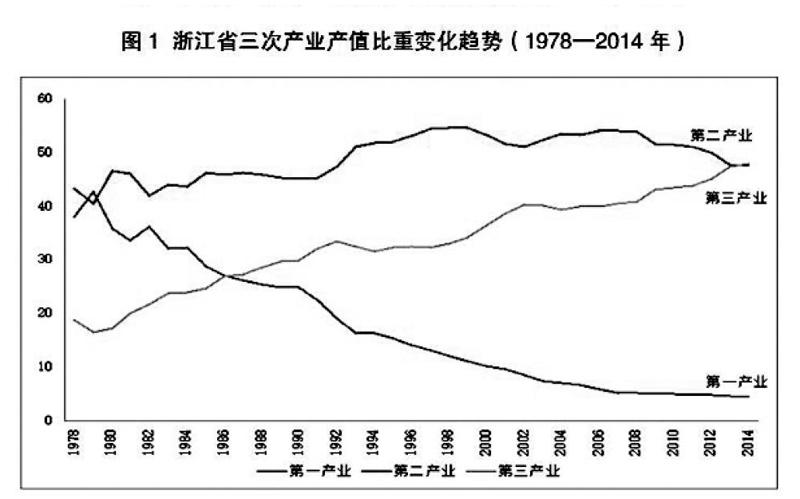

与此同时,三大产业处于不断调整优化的过程中,呈现出由严重失衡到基本合理的发展轨迹:由70年代末的“一二三”,轉变为80年代中期的“二一三”,而后进一步提升为“二三一”,2014年首次形成“三二一”产业结构特征。具体的产业结构构成变化如图1所示。

从产业结构构成变化图可以看出,1978年以来,浙江省产业结构发生了深刻变化,产业结构不断优化,结构日趋合理。从各产业占GDP比重来看,第一产业占GDP比重呈现下降趋势,且降幅较大,由1978年的38.1%下降到2014年的4.4%。第二产业比重呈波动下降趋势;第三产业发展迅速,占GDP比重总体呈上升趋势,由1978年的18.7%上升到2014年的47.9%。根据三次产业占GDP比重的变动将浙江产业结构的演变大致划分为以下几个阶段。

第一阶段(1978年至1986年):产业结构呈现“二一三”分布特征(1979年除外)。第一产业比重总体处于下降趋势,1978年至1986年间,下降了11个百分点;第二产业比重时升时降,处于波动状态;第三产业比重总体呈上升趋势,由1978年的18.7%上升到1986年的26.9%,上升了8.2个百分点。

第二阶段(1987年至1998年):产业结构呈现“二三一”分布特征。第一产业比重仍然保持下降趋势,第二三产业比重稳步上升。这一时期又可分为1987年—1991年和1992年—1998年两个阶段。这两个阶段的差异主要在于第二产业与第三产业比重的变动上。1987年—1991年间,第二产业比重变动不大,基本稳定在45%左右;在此期间,第三产业比重持续上升,由1979年的27.4%上升到1991年的32.1%。1992年—1998年间,第二产业发展迅速,由47.5%上升到54.8%,波动幅度超过7个百分点;与此同时,第三产业上升势头受阻,比重基本稳定在32%左右。

第三阶段(1999年至今):产业结构呈现“二三一”分布特征。在这一阶段,浙江省GDP快速增长,第一产业比重仍然处于下降状态,到2014年,下降到4.4%;第二产业比重出现下降趋势,由1999年的54.6%下降到2014年的47.7%;第三产业发展趋势势不可挡,呈稳定上升态势。但值得一提的是,2014年第三产业比重达47.9%,高出第二产业0.2个百分点,首次形成“三二一”分布特征。

(二)浙江省就业结构的演变

产业结构的变动,必然引起就业结构的变化。浙江省就业人员总数总体呈上升趋势,由1978年的1749.96万人增加到2014年的3714.14万人,增加了1.12倍。其中1978年至1986年,增速较快;1987年至1999年增速放缓,甚至有所下降; 2000年以后又呈快速增长趋势。

从就业比重来看,第一产业就业比重总体下降,由1978年的72.40%下降到2014年的13.51%,下降了近59个百分点;第二产业就业比重呈波浪上升趋势,由11.80%上升到49.71%,增加了近38个百分点;第三产业就业比重呈缓慢上升趋势,由15.80%上升到36.78%,增加了20个百分点。

从就业结构的分布特征来看,浙江省就业结构的变动可分为以下三个阶段:改革开放初期,就业结构呈现“一二三”分布特征。就业结构的这种分布特征一直持续到2000年。2001年,三次产业的就业结构发生显著的变化,第二产业的就业人数超过第一产业,就业结构呈现“二一三”分布特征。2002年以后,第三产业就业人数稳步增长,超过第一产业,就业结构变化为“二三一”分布特征。具体变化如图2所示。

二、浙江省产业结构调整对就业结构影响的实证分析

(一)相关性与回归分析

选取1978年—2014年浙江省三次产业及就业比重,运用SPASS软件进行统计分析。

首先建立一元线性回归模型,Yi=a1+a2Xi+μ(i=1,2,3)

Yi表示各产业就业人数占总就业人数的比重;Xi表示各产业GDP占全省 GDP的比重;μ表示随即误差。

从表1所示的数据来看,浙江省第一产业GDP比重与就业比重相关系数为0.953,表明二者存在显著相关性;R2 值为0.909,回归方程的拟合度比较好。从回归方程解释变量系数上可以看出,第一产业GDP每增加1%,就可拉动就业1.469个百分点。但常数项为15.509,说明第一产业对劳动力的吸纳有限,农村中还存在较多的剩余劳动力。

浙江省第二产业GDP比重与就业比重相关系数为0.585,表明二者呈现弱相关性。其原因是浙江省产业结构在这个阶段不断调整,第二产业吸纳劳动力的能力也不断发生变化。R2 值为0.342,方程的拟合度较差,但第二产业GDP比重与就业比重F检验中,回归方程显著通过检验。从回归方程解释变量系数上可以看出,第二产业GDP每增加1%,可拉动就业1.412个百分点。从回归方程可以看出,常数项为-34.058,说明浙江省第二产业对劳动力的素质要求较高,起点高于第一产业。

浙江省第三产业GDP比重与就业比重相关系数为0.956,表明二者存在显著相关性。其原因是浙江省产业结构在这个阶段不断调整,第二产业吸纳劳动力的能力也不断发生变化。R2 值为0.913,方程的拟合度较好。从回归方程解释变量系数上可以看出,第三产业GDP每增加1%,可拉动就业0.976个百分点,吸纳劳动力的能力要弱于第一产业和第二产业。改革开放以来,浙江省第三产业发展迅速,就业人数持续增加,但其内部就业空间逐步缩小,就业比重的增加受到限制。

(二)浙江省三次产业的就业弹性分析

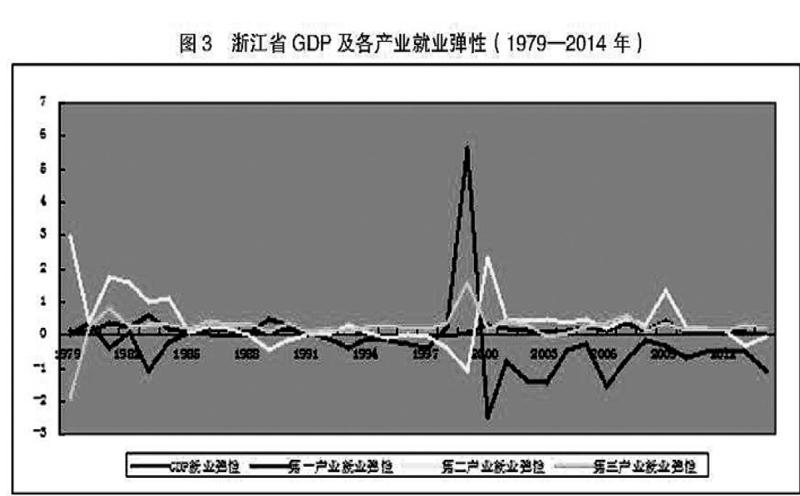

就业弹性是指经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。就业弹性大于0时,说明经济增长对就业具有劳动作用,就业弹性值越大,对就业的拉动效应也就越大,反之,越小。当就业弹性小于0时,经济增长对就业具有挤出效应。

其计算公式:就业弹性系数=就业的增长率/经济增长率

从图3可知,GDP的就业弹性整体不大,其平均值为0.140,这说明经济增长对就业的拉动作用有限,就业结构不能随经济发展而变化,滞后于经济发展。从三次产业来看,第一产业就业弹性多数是负值,说明随着第一产业的发展,劳动力不断向外转移,存在比较明显的挤出效应,尤其是1983、2000、2002、2003、2006几年中,挤出效应更大。第二产业和第三产业就业弹性平均值分别为0.407和0.239,说明产值的增加对就业具有劳动作用,但作用不大。另外,值得注意的是,第二产业就业弹性平均值大于第三产业,说明整体来看,第二产业对于解决就业仍具有重要作用。

(三)浙江省产业结构偏离度分析

產业结构偏离度是指某一产业占GDP的比重与就业比重的比值与1的差。产业结构偏离度能够反映产业结构与就业结构是否均衡。

其计算公式:产业结构偏离度=(产业占GDP的比重/产业的就业比重)-1

根据1978年—2014年浙江省统计年鉴的相关数据计算浙江省产业结构偏离度,结果如图4:

可以看出,第一产业结构偏离系数均小于零,表明该产业内存在大量剩余劳动力。随着产业结构不断变化,第一产业结构偏差系数逐步远离零值,说明劳动力逐步向外转移。

第二产业结构偏离系数多数为正值,但近几年出现负值,表明该产业吸纳剩余劳动力的空间变小。1978年—1984年第二产业偏离系数迅速变小,表明该产业在这一时期吸纳了大量的从其他产业转移出来的劳动力,就业结构逐步合理。1985年至1999年间,第二产业的结构偏离度系数缓慢上升,2000以后,第二产业的结构偏离系数逐步下降,到2012年,该值变为零,表明该产业劳动力的需求处于饱和状态。2013年、2014年产业结构偏离系数变为负值,说明该产业内存在剩余劳动力。

第三产业结构偏离系数均为正值,表明该产业产值构成超前于就业构成,具有吸纳剩余劳动力的空间。第三产业结构偏离系数整体变动不大,处于波动状态,1999年以前呈逐步下降趋势,表明该产业劳动力的需求逐步减少。 2000年呈现缓慢上升趋势,说明随着第三产业的发展,劳动力出现短缺,该产业具有吸纳劳动力的空间。

三、结论

第一,浙江省产业结构不断调整优化,并且产业结构调整优化对就业结构具有显著影响。

第二,浙江省第一产业总体规模不断扩大,但占全省GDP的比重大幅下降;第一产业平均就业弹性为负值,产值增加对劳动力具有挤出效应;第一产业结构偏离系数均为负值,产业内存在大量剩余劳动力。

第三,浙江省第二产业GDP比重稳中有降,但仍然占有较大比重,仍然是促进浙江经济发展的重要力量;第二产业平均就业弹性较小,产值增加带来的就业效应较小;第二产业的结构偏离系数逐步向零值靠拢,产业结构与就业结构趋于均衡,第二产业吸纳劳动力的空间缩小。

第四,第三产业GDP比重持续上升,并且还有进一步上升的空间;第三产业就业弹性全部为正,但数值较小,产值增加对就业的拉动作用不大;第三产业结构偏离系数近年有增大的趋势,说明该产业具有吸纳剩余劳动力的空间。

针对浙江省产业结构和就业结构的的发展状况,政府应采取有效措施,促进各产业结调整优化,发展现代农业,走新型工业化道路,发展新型服务业。

参考文献:

[1]伍学林.四川省产业结构调整对就业结构的影响[J].社会科学研究,2011(4)

[2]林宇.产业结构调整对就业结构的影响分析——以浙江省为例[D].东北财经大学,2013

[3]陶秋燕,汪昕宇.可持续发展框架下产业结构调整对就业结构的影响研究——以北京地区为例[J].中国人口.资源与环境,2013(12)

[4]王瑞荣.浙江省产业结构演进与就业结构变迁实证分析[J].商业经济研究,2015(3)

〔本文系2015年浙江省人力资源和社会保障科学研究课题:经济增速下滑背景下浙江产业结构调整对就业结构的影响研究(项目编号:2015A020);2015年度高等教育教学改革项目“SC-CDIO理念下高职国贸专业实践课程教学体系的优化与实践”(项目编号:jg2015336);2015年浙江省哲学社科规划项目“创新驱动视角下浙江制造业出口竞争新优势的培育路径研究”(项目编号:15NDJC273YBM)阶段性研究成果〕

(乔红学,1980年生,河北保定人,绍兴职业技术学院副教授。研究方向:产业经济)