交白卷的状元与李林甫的人才压榨

2016-05-14宇文若尘

宇文若尘

唐玄宗天宝二年,发生了一桩叫人匪夷所思的考试营私舞弊案。

这个案件的过程并不复杂,简单地说,就是大字都不识一个的安禄山给唐玄宗报告说今年考试录取的新状元有点问题,外面议论纷纷。

唐玄宗闻言当即下令,亲自接见被录取的考生,进行二次复试。复试的结果是新科状元,一位叫张奭的人,手持试纸,冷汗直流,最后居然连一个字都没填上,交了白卷,当时的人们送给这位交白卷的状元一个称呼,叫作“曳白”,其意思大概比今天的东北话“儿白”也好不到哪里去。

这个事件发生在唐玄宗刚刚将年号由“开元”改为“天宝”的第二年,事件背后的黑幕如此:李林甫以宰相的身份兼领吏部尚书,也即一边干总理的事情一边兼职官员选拔工作,但是因为忙不过来,于是将官员选拔工作(即本次科举)交给两个手下去干。这两个手下看到有个叫张倚的人近来特别得玄宗的青睐,刚好张倚的儿子张奭也参加了这次科举考试,为了巴结张倚,于是将他儿子张奭列为第一名。

结果出来,自然天下哗然,因为当时科举录取率奇低,整个大唐帝国的科举考生一万多人但只录取64人,淘汰率之高堪比如今的特种兵选拔,连我们的诗圣杜甫、大历十才子之首的钱起都曾有过落第的经历,名不见经传的张奭有何德何能能得第一呢?

但是不满归不满,却没有人有机会对唯一能够公正裁定此事的皇帝大人申述,因为当时满朝文武在李林甫的专权下噤若寒蝉,所谓的“诤臣杜口为冗员,谏鼓高悬作虚器”就是唐人在形容这种局面的。后来倒是有人对安禄山讲起这个事情来,当时正处心积虑希望取得玄宗信任的安胖子当即将人们的这种不满情绪告知了唐玄宗,这才有了那次处理结果,揪出一个千古罕闻的“白卷状元”。

这个事件看似跟李林甫没有多大关系,可是,事实上若不是李林甫长期以来压制言路堵塞圣听,他那两个手下是绝对不敢作出如此明目张胆之事的。

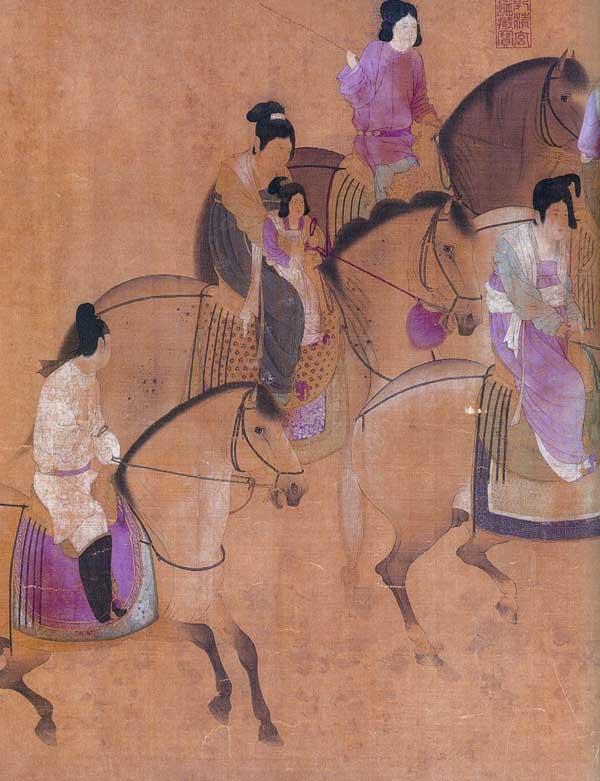

唐玄宗统治前期的开元时代是一个让后世的大宋宰辅之臣王安石都作诗神往不已的盛世(愿为五陵轻薄儿,生在贞观开元时),但年号刚由开元改作天宝,就发生了这类不和谐事件,这似乎在预示着某种不祥的征兆。唐玄宗在位44年,为唐帝之最,先后有过三个年号,其中第一个年号“先天”只用了一年多,几乎不为我们熟知,一般来说人们记住的就是“开元”和“天宝”这两个年号。因为“开元”总是跟盛世连接在一起,而“天宝”,总让人不由得想起那场引发大唐衰变的安史大动乱。

由盛世到乱世,李林甫是一个关键的人物!

李林甫在相位上一待十九年,比唐玄宗时代的任何一位宰相都长。在他登上宰相之位后,做的相当有名的一件事就是处心积虑地防止人才被挖掘,以免对他的地位形成威胁,于是,当玄宗的年号改作“天宝”之后,很多事渐渐变了。

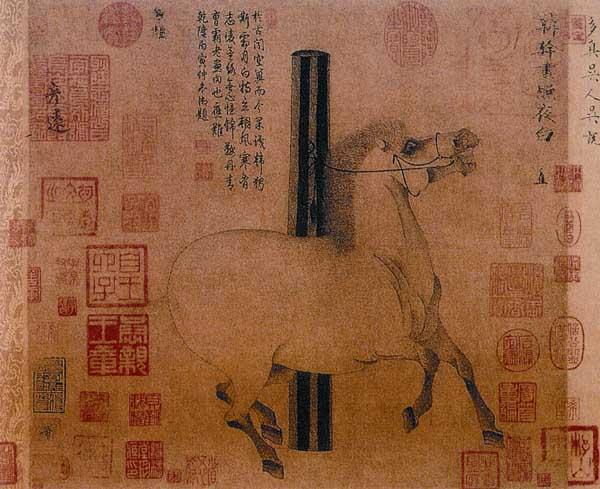

先是大唐守边的领兵大将渐渐成了胡人的天下,因为胡人大多不识字(所谓“生年不读一字书,但知游猎夸轻越”),不识字就没办法像之前那样,由边将的身份“出将入相”,入朝担任宰相,也就不会威胁到李林甫的相位。这也为后来安禄山掌握数个节度使的兵力以至有实力发动叛乱埋下了祸根。

我们的诗圣杜甫也让李林甫给坑过,天宝二年的科举舞弊只是一个开始,杜甫参加了天宝六年的一次人才选拔考试,就在他怀抱“致君尧舜上,再使风俗淳”的一腔热血进京赶考之时,李林甫却大手一挥,让全天下的学子都打道回府:一个都不录取!

李林甫给玄宗报告说这是因为“野无遗贤”,这些人都不中用,所以就让他们都回家了!

好个“野无遗贤”,这个“口蜜腹剑”的大奸贼就是这么忽悠玄宗皇帝的,而玄宗也是这么稀里糊涂就相信的。玄宗大概忘了,他所敬仰的曾祖父唐太宗当年在参观考场之后,看见新被录取的进士们进进出出的样子,曾开心地说出那句名言:“天下英雄,入吾彀中矣。”你现在一个都没录取,天下英雄,怎能入你彀中呢?或者,此刻的唐玄宗,大概认为他确实早已做到将天下英雄都收入囊中了,所以“野无遗贤”也就不足为怪了。

人才压榨不堪用

唐代诗人认同这种看法:下第子不耻,遗才人耻之。落第也没什么可耻的,但让贤才遗落人间那才是国家之耻,社稷之耻。

人才压榨,其恶果在太平时节还未完全显露出来!李林甫的手段十分了得,成果也是十分丰硕,我们可以为他列一份成绩单:

自开元二十二年拜相以来,李林甫略使小计便搞掉了先后同朝为相的张九龄、李适之,又于开元二十五年以“潜构异谋”之罪将唐玄宗的三个亲生儿子——太子李瑛、鄂王李瑶、光王李琚三人废为庶人,旋即赐死。

再借新太子“与大臣交通”案,不但先后两次逼得新太子李亨与妻子绝婚,令其以三十几岁的年纪因心力完全憔悴而两鬓斑白,更借机剪除了户部尚书裴敦复、刑部尚书韦坚、陇西节度使皇甫惟明、北海太守李邕、户部侍郎杨慎矜等等一干不听话的异己。

甚至,那位从小与太子一起长大的名将王忠嗣也被李林甫搞下马,这里必须一提王忠嗣,此人为大唐镇守边疆,最巅峰时曾配挂四颗将印,身兼四个节度使之职,指挥多达26万的大军,大唐万里边疆有一半要靠其镇守,他在边疆的权势之大,就是后来的安禄山也难望其项背。但是,这样的人一样被忌才的李林甫陷害去职,后不明不白死去。王忠嗣之死,成为大唐朝政彻底失去根治的标志。

在持续的人才压榨下,帝国的英才纷纷流落人间,朝堂渐成尸位素餐者的聚集地。李林甫死后,接替他担任帝国宰相的杨国忠,据说最多的时候身上居然同时兼了40个职位。安史之乱爆发后,当国家需要有人来应对这场大动乱的时候,发现几乎找不到现成的人来,跟在身边的朝廷官员一度只有可怜巴巴的30多人,且多是不堪重用之人,因此结果可想而知。

根在君王不早朝

尽管李林甫如此十恶不赦、作恶多端,然而作为领导者的唐玄宗却始终认为他是个难得的人才,在日后安史之乱中被迫逃到蜀中之后,悔恨无极的唐玄宗还念念不忘李林甫的才能,对身旁的人道:“李林甫之才不可多得。”这也不奇怪,李林甫在外国人眼中那是“务实的政治家”,国人近年来也开始出现这种观点,认为李林甫那些做法的出发点是在以法家的手法治天下,他之所以剪除异己,那是因为法家的治国理念与儒家治国理念发生冲突而必然要采取的手段。

或许,我们可以这么说:李林甫至少在传统意义上是个坏人,只不过他是一个有能力的坏人,因此破坏能量就更大。而且,唐玄宗在说了那句“李林甫之才不可多得”之后,随即又加了这么一句:“但这个人妒贤嫉能,以此至败。”

旁边的人不解地问:“陛下既然知道这些,何故久任之?计今日之事,林甫所启也。”

据说,听完这话后,唐玄宗的反应是“愀然不乐”,长久地说不出话来,不知道,这其中饱含了多少悔恨呢?

由此,我们应该看到,在这场由盛世到乱世的转变中,尽管李林甫算个关键人物,然而动乱的根源,正是帝国的拥有者——唐玄宗。

倘若不是唐玄宗对于国事的不闻不问,试问作为臣子的能有多大能耐将一个原本好端端的超级大帝国折腾得鸡犬不宁呢?

我们从上述那个白卷状元的事件即可瞧出一些端倪。

按照日后通常的做法,科举学子们在考场上答完试卷被录取仅仅是通过初试而已,决定名次的还要在金銮殿上接受皇帝大人亲自考核,也即通常所说的殿试。通常状元探花榜眼都是由皇帝亲自评选出来(即“钦点”)。

但是从上述那个案件来看,如果不是安禄山将这个事情捅出来,玄宗可能连过问都不过问一下,直接将底下汇报过来的人员名单照单全收。试问,留下如此大的空档,可以给底下人多少营私的空间?

概括起来,有一种大致不差的说法就是:玄宗晚年完全改变了他在开元时期励精图治的优良政风,一任宰相贪污骄横,边将穷兵黩武,自己则在宫中寻欢作乐。

春宵苦短日高起,从此君王不早朝——这个,正是帝国衰弱的祸乱之源!

*注:天宝年间比较特殊,不称天宝几年,而称天宝几载,这是史书的特殊之处,但为了方便,文中出现天宝几年的问题,均称年,不称载。