上海政府支出对居民消费的影响效应

2016-05-14冯叔君

摘要:根据经典经济学理论,政府支出存在着挤出效应和挤入效应。当前,在供给侧改革背景下,能否通过加大政府支出促进居民消费,仍然存在着争议。本文在对政府支出与居民消费的理论关系分析的基础上,构建OLS模型,利用Granger因果检验方法,并以上海市数据为例进行实证分析,结果表明:人均实际政府支出量增加是引起人均实际居民消费量变化的Granger因;而且,人均实际政府支出对人均实际居民消费有着“挤入效应”。进而在研究基础上,为相关政府决策提出一些启示。

关键词:政府支出;居民消费;Granger因;供给侧结构性改革

中图分类号:F812.4;F014.5

文献标识码:A

文章编号:0257-5833(2016)09-0059-08

作者简介:冯叔君,上海商学院副研究员

(上海200235)

中国经济发展进人“新常态”,使得扩大内需尤其是扩大居民消费,成为我国供给侧结构改革的重要内容之一。由此,如何扩大居民消费,成为我国深化改革时期的重要课题。一方面,传统凯恩斯主义观点认为,增加政府支出可提高居民有效需求,促进居民消费,进而推动经济增长;我国以往经济发展表明,增加政府支出有助于扩大内需,进而促进经济发展。同样,一些国外学者支持这一观点,Barro构建了一个一般均衡宏观经济模型来研究政府支出对居民消费的影响。发现政府的公共支出具有正的消费效应。Lee和Ni研究发现,中长期和持续性政府购买部分对居民消费增加有着强烈正效应。Ramey研究发现,政府的国防支出对居民消费产生正面冲击效应。国内学者的研究,如胡书东、李广众、李永友和丛树海、杨子晖、潘彬等人、吴俊培和张斌等也支持类似的观点。

另一方面,新古典主义内生经济增长理论却认为,政府支出对经济增长的影响十分有限,政府支出增加会对居民消费产生“挤出效应”。而且,近年来,美国出现了政府支出削减与居民消费上升的现象。一些国外学者进行实证研究,得出类似的结论。例如,Komendi和Aschauer分别利用美国数据进行检验,结果表明美国政府增加支出不能有效刺激居民消费。Ahmed运用英国经验数据进行检验,结果表明增加政府支出会对居民消费产生“挤出效应”。Mountford和Uhling的一项研究发现,在预算平衡情况下,增加政府支出在短期内会降低居民消费。国内学者的一系列研究,如石柱鲜等人、黄赜琳、王宏利、申琳和马丹、方福前和孙文凯等等,也认为政府支出对居民消费存在挤出效应。

事实上,凯恩主义观点是建立在有效需求不足的基础之上的,新古典主义是建立在有效需求得到满足基础之上,可见二者的分歧不在立论本身而在于适用性的假设前提。现实中,在有效需求不足的发展中国家,利用政府支出增加促进居民消费,进而刺激经济增长,是政府惯用的方法。而国外发达国家经验表明,整顿财政、压缩政府开支是发达国家供给侧改革的主要举措⑩。所以,政府支出是不是引起居民消费支出增加的原因,需要通过现实客观数据进行实证检验分析。

为此,本研究选取上海市政府支出和居民消费数据,进行检验和分析。上海是中国最发达的、最具有代表性的前沿城市之一。上海市2015年GDP达24964.99亿元,同比增长6.9%:2015年按常住人口计算人均GDP达到10.31万元,首次突破10万元大关。如果按照2006年世行《东亚经济发展报告》提出“人均GDP在3000美元一10000美元”的中等收入标准,则上海市已经成功超越了中等收人水平行列。因此,在供给侧改革背景下,分析上海市政府支出对居民消费的影响就有着不同寻常的重要意义:一是检验供给侧改革背景下政府支出拉动居民消费的增长方式是否有效;二是检验上海超越中等收入水平后,政府支出增加是否仍然是消费增长的重要原因。通过研究政府支出是否仍然是居民消费增加的原因,可以为我国供给侧结构性改革提供政策指导的建议。

一、理论分析和模型构建

(一)政府支出与居民消费的理论关系

根据经典经济学理论,政府支出对居民消费影响主要有两种:挤入效应和挤出效应。挤入效应指的是政府支出与居民消费具有正向关系;挤出效应指的是政府支出的增加会带来居民消费的减少。

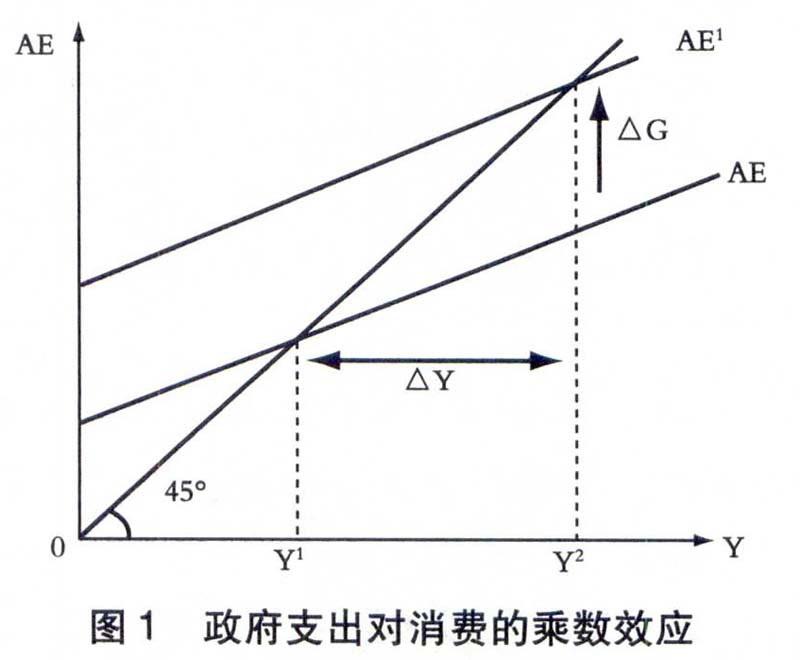

1.基于凯恩斯乘数理论的挤入效应

在凯恩斯的宏观经济理论中,总需求决定了总供给;居民消费受即期收人的影响,而非终生收入;政府支出的增加会通过乘数效应(k)带来国民收入成倍的增加,国民收入的增加又会带来居民消费的增加。这样,政府支出对居民消费具有挤入效应。见图l所示。

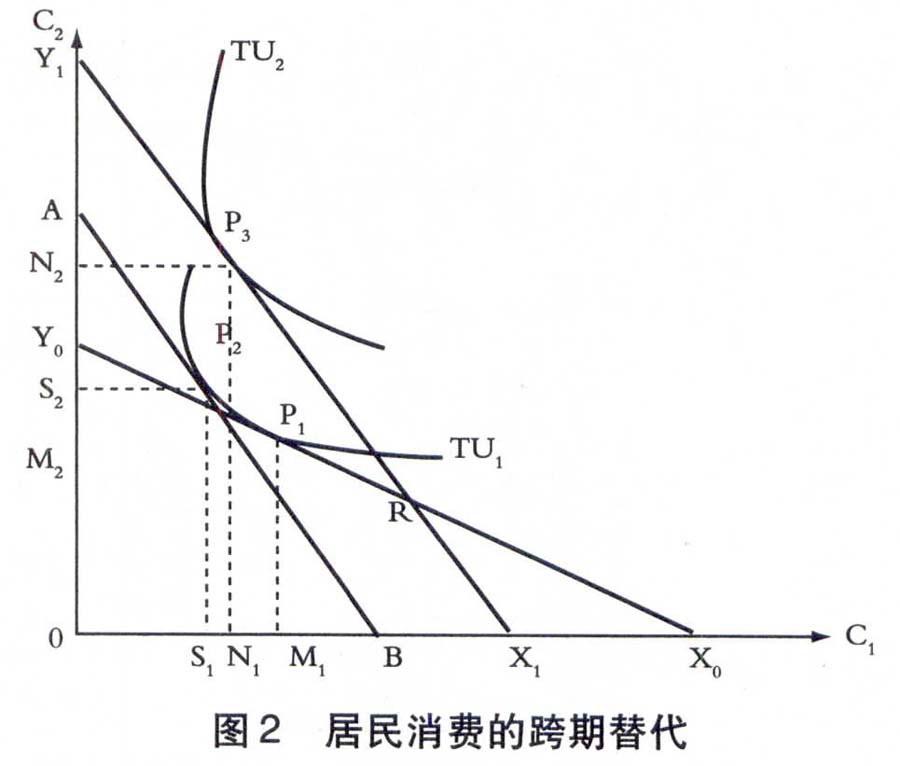

2.基于新古典宏观经济学的挤出效应

在新古典宏观经济学中,政府增加支出后,会通过增加税收或举债来增加融资,税收总量的增加会降低居民的可支配收入,从而降低居民消费;政府支出的增加会引起居民消费的跨期替代效应,当货币供给量不变的情况下,政府支出的增加会引起利率的提高,居民会通过跨期替代消费实现效应最大化。从图2可以看出,利率的替代效应会大于收人效应,从而引起居民消费的下降。这样,政府支出对居民消费具有挤出效应。

(二)假设模型与研究方法

1.研究模型及假定为了检验政府支出对居民消费的影响关系,本文首先提出两个假设:

假设l:政府支出不是引起居民消费的原因。

假设2:政府支出对居民消费具有挤出效应。为此,根据凯恩斯乘数理论,构建简单的时间序列OLS模型如下:

此外,名义政府支出和名义居民消费均为时间序列数据,二者均有存在自相关可能,以及序列不平衡的表现,这就给模型检验带来困难。因此,为了更好地使模型检验行之有效,本研究同时采用人均实际经济量,做进一步分析。而且,分析人均实际经济量更具有实际意义,因为名义的经济量并不能反映实际经济水平和居民福利水平。为此,以人均实际政府支出和人均实际居民消费为变量,建立另外一个模型如下:

2.实证检验方法

本研究主要运用回归方法和Granger因方法。如果序列变量平稳,则直接运用回归方法。如果序列变量不平稳,则运用Granger因果方法进行先行检验,所谓Granger因果关系,即检验变量之间“谁引起谁变化”。如果检验变量适用G啪ger因果关系,则运用回归方法估计模型参数,并做进一步判断。参照图3,具体步骤如下:

首先,进行相关系数检验。如果变量之间存在较强的相关性,则继续进行检验。

其次,对模型中所涉及变量做单位根检验,确定变量序列是否平稳序列。如果变量序列平稳,则可以直接运用回归方法确定模型系数,并进行检验。

第三,如果变量序列并不平稳,则需要进行差分序列平稳检验,当检验到第j次差分序列平稳时,则表示该序列服从j阶单整。如果所要检验序列均服从同阶单整,便可以做协整检验,判断模型内部变量间是否存在协整关系(长期均衡关系)。协整检验分为两种:一是通过回归系数的协整检验,主要用于多变量的协整检验;另一是通过检验回归残差平稳性的协整检验,主要用于两变量分析上。本研究将采用单位根检验方法,检验回归残差的平稳性。

第四,如果检验序列存在协整关系,则可以进行Granger因果检验,然后进行回归分析。否则,将判断不存在Granger因果关系。

二、实证分析

(一)名义变量数据分析

1.名义变量的相关性分析

根据上海统计年鉴,参照上海市1995-2014年数据,选取以当年价格计算的名义政府支出量(G)和名义居民消费量(c),具体见表1所示。

运用相关分析,很容易得到,名义政府支出(G)与名义居民消费(C)的相关系数达到0.9977,表明名义政府支出与名义居民消费之间存在强烈相关性。因此,政府支出与名义居民消费的关系,具有进一步检验的统计学意义。

2.名义变量的单位根检验

单位根检验主要有ADF检验和PP检验两种方式。由于这两种方式检验思路与效果一致,本研究主要采用较为简单的ADF检验方法,检验变量序列的平稳性。运用eviews软件,采取SIC原则,很容易得到检验结果,见表2所示。

根据表2,首先,C与G均是不平稳的时间序列。其次,经过c与G的一阶差分和二阶差分检验,可以看出C与G不具备同阶协整性。这表明,名义政府支出和名义居民消费的ADF检验结果,并不能够满足Granger因检验的条件。因此,进一步分析方程式(1),将没有研究价值,故不再研究名义政府支出和名义居民消费之间的关系,即舍弃方程式(1)。

(二)以人均实际变量进行数据分析

1.人均实际变量的相关分析

为了消除通货膨胀因素的影响,以及更好了解人均实际政府支出对人均实际居民消费的影响,本研究参照1978年作为基期价格水平指数,以当年常驻人口量为依据(见表1数据),调整名义政府支出量(G)和名义居民消费量(C),从而得出人均实际政府支出(PG)与人均实际居民消费(PC),见表l所示。

同样,运用相关分析方法,可以得到:PC与PG的相关系数为0.993623。这表明,人均实际政府支出对人均实际居民消费之间存在强烈相关性。

2.人均实际变量的单位根检验

仍然运用ADF检验方法,检验人均实际变量序列的平稳性。运用eviews软件,很容易得到相应检验结果,见表3所示。

表3所示结果表明,在5%显著水平下,PC与PG均不是平稳序列;然而它们却具有同1阶单整性质。因此,探讨PC与PG的协整关系,有着进一步研究的意义。

3.PC与PG的协整检验

表5表明,在5%显著水平下,拒绝“PG不是PC的Granger因”的原假设,故认为PG是引起PC变化的原因。可见,Granger因果检验方法所得结果暗示着人均实际政府支出影响人均实际居民消费。因此,推翻假设1。

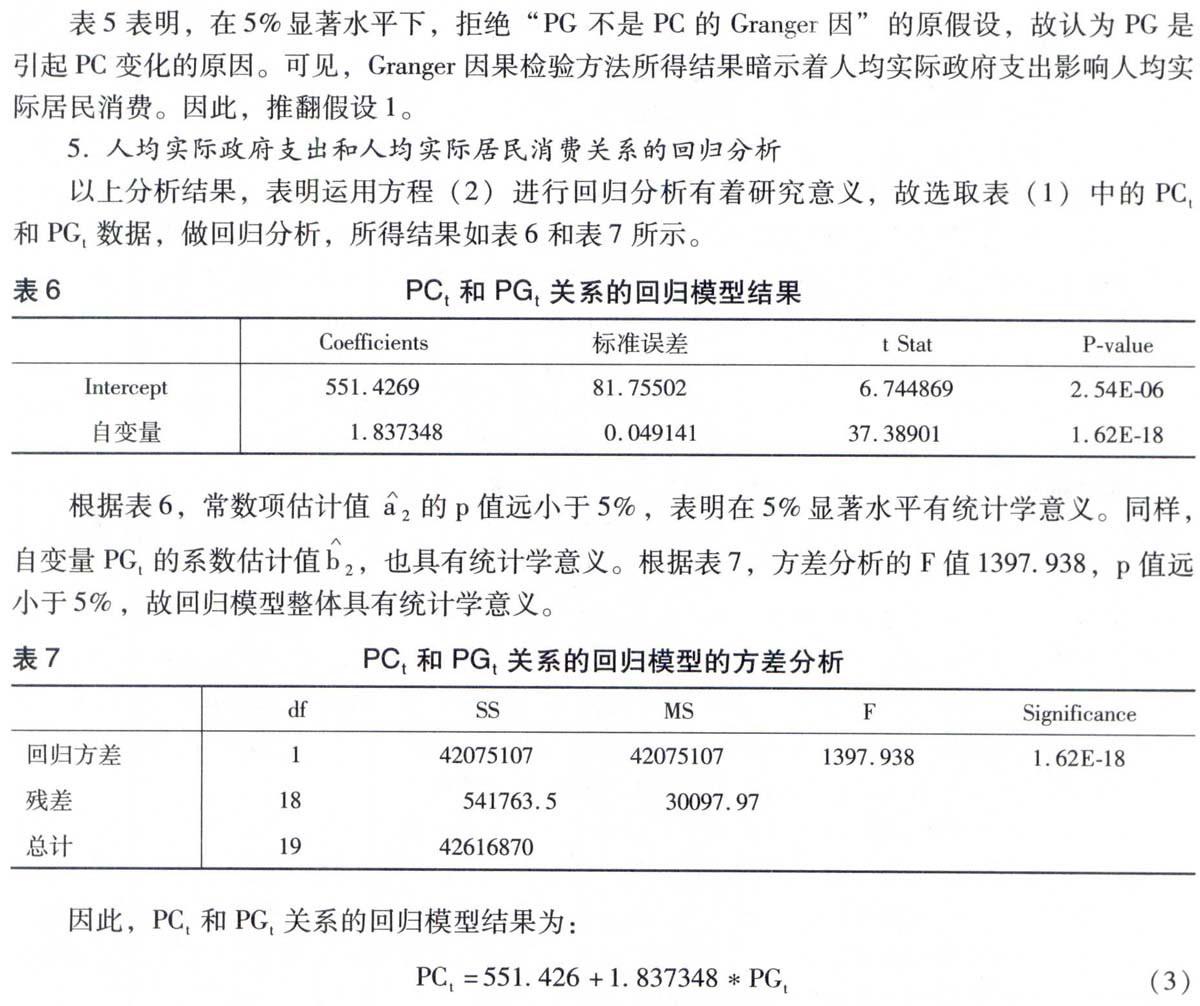

5.人均实际政府支出和人均实际居民消费关系的回归分析

以上分析结果,表明运用方程(2)进行回归分析有着研究意义,故选取表(1)中的PC.和PG。数据,做回归分析,所得结果如表6和表7所示。

回归方程式(3)表明,当PG1增加1个单位时,PC1增加到约1.84个单位。显然,人均实际政府支出对人均实际居民消费有着正向效应,即人均政府支出增加时存在“挤入效应”,而不是“挤出效应”。因此,推翻假设2。

(三)实证研究结论

根据以上研究结果,可以归纳出以下研究结论:

首先,名义政府支出量与名义居民消费量存在强烈正向关系,但是利用线性模型,无法判断名义政府支出量与名义居民消费量的因果关系。

其次,人均实际政府支出量与人均实际居民消费量之间存在强烈正向关系,同时可以证实前者是引起后者的原因。

第三,人均实际政府支出对人均实际居民消费有着“挤入效应”,这也表明通过增加人均政府支出有助于促进人们生活水平提高。

三、研究结果的启示

研究结果表明,在供给侧改革背景下,在上海已经开始步入高等收入水平行列之后,采用加大政府支出刺激居民消费进而促进经济增长方式,仍然具有积极现实意义。同时,也给今后我国经济发展带来一些启示。

第一,当前有效需要尚未充分满足。从前面的实证分析可以看出,处于发达前沿的上海城市的政府支出对居民消费有着正向促进作用,说明资源使用还未达到充分有效,就业水平也不够充分,有效需求仍有上升空间。现阶段在不减少政府一方支出时,可以增加居民消费。政府支出增加的同时,并不是挤占了居民的消费空间,而是把一部分空闲资源调动起来,这样反过来通过增加就业和提高收入推动了居民大消费。这充分表明,当前我国仍处于有效需求尚未充分满足境况下,而不是发达国家那种有效需求达到瓶颈状态。

第二,经济的政府主导仍具有重要推动作用。我国由于市场经济不完善,在国内居民消费难以启动的前提下,经济的增长很大一部分要靠政府支出的拉动,政府支出构成了最终消费需求的重要部分,在居民消费不旺盛的情况下,并没有挤占居民消费,而是促进了投资和生产的扩大。投资的扩大增加了就业机会,提高了收入水平,收入水平的提高和就业的增加又会促进居民消费的增长。并且,政府的支出,特别是科教文卫方面的支出,更是弥补市场失灵,改善经济运行环境,促进经济增长,从而进一步拉动居民消费的有效手段。

第三,经济分析中使用人均实际经济量更具有实用价值。在本文研究中,体现出人均实际政府支出量和人均实际居民消费量的恰到好处:一方面,从统计角度看,这两个人均实际变量表现较好的同阶单整性,表明二者具有长期的稳定或均衡关系;另一方面,从经济意义上说,人均实际经济量可以更好的反映实际经济水平和居民福利水平状况,有着更好的应用价值。因此,在今后学术研究中以及政府决策中,应当更多关注人均实际经济量的变化。

第四,政府支出应当主要倾向于市场不愿意或不能够提供领域。根据统计资料显示,上海近年来,主要加大了医疗卫生类、节能环保、城乡社区等支出的比重,这为居民消费带来更多保障,让居民敢于消费,乐于消费。根据十八届三中全会精神,深化经济体制改革根本要求是让市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。因此,政府支出结构合理化,做到对市场进行更好的补位,是政府支出增加能够促进居民消费的基本前提。

最后,在供给侧结构性改革背景下,不应当盲目照搬西方发达国家经验。西方发达国家经验表明,当产能过剩、经济发展停滞不前时,缩减政府开支有助于提高居民消费。但是,我国仍然处于发展中国家,有效需求没有得到完全释放,基础建设和基本公共服务还没有达到臻于完善地步,因此,有效地增加政府支出,并且优化政府支出结构,将对促进我国经济发展,并且提高我国居民消费水平和福利水平仍然有着重要意义。